2021年09月06日

進行が速い進行肺腺がんに遭遇したらどう振る舞うか

先日に引き続き、webinerで米国識者の症例検討を聴講した。

細かい議論の内容は分からないが、なんとなく同じことでみんな迷うんだなというのはわかった。

変な親近感を感じてしまった。

・31歳、女性

・(多分痩せる目的で)胃のバイパス手術の既往あり

・喫煙歴はほとんどなし:1日20本を1年間(1-pack-year)

・どんどん悪化する咳、息切れ、食欲不振、体重減少を主訴に救急外来を受診した

・胸部レントゲン写真で、右大量胸水を認めた

・CTで、右大量胸水、右肺門部腫瘍、両側肺門・縦隔のリンパ節腫大、肝・骨に無数の転移性腫瘍を認めた

・頭部MRIでは、脳転移の所見はなかった

・胸水穿刺し細胞診へ提出したところ、低分化腺がんと診断された

・免疫染色でCK7+, TTF1+, napsinA+が確認され、原発性肺腺がんと診断された

・PD-L1発現状態を調べたところ、90%陽性だった

・次世代シーケンサーを用いた網羅的ドライバー遺伝子変異解析を行うことにしたが、結果が返ってくるまでに2-3週間を要す

さて、どうするか、とのこと。

PD-L1発現が90%以上なんだから、迷わずペンブロリズマブで、と言ってしまいたいところだが、そうは問屋が卸さない。

パネリストによると、

・なんといっても若くて、ほぼ喫煙歴がなく、しかも臨床経過が激しい

・これだけで、何らかのドライバー遺伝子変異の関与を強く疑う

・何らかの遺伝子変異があり、分子標的薬を使う可能性があるからには、不用意に免疫チェックポイント阻害薬を入れるべきではない

・免疫チェックポイント阻害薬を使用したのちに、何らかのドライバー遺伝子変異が見つかった場合には、却って不利な状況に陥りかねない

・免疫チェックポイント阻害薬使用後に分子標的薬を使うと、薬剤性肺障害のリスクが高い

・待機する余裕があれば、ドライバー遺伝子変異の結果が返ってくるまで薬物療法は控えた方がいい

・待機する余裕がなければ、カルボプラチン+ペメトレキセド併用療法で凌ぎつつ、時を待つのが良い

実際のところ、右胸腔ドレナージを行い、待機していたそう。

果たして予感は的中し、ALK融合遺伝子陽性だった様子。

ここから論点は、ALK阻害薬をどのように使うかに移った。

第一世代:クリゾチニブ

第二世代:セリチニブ、アレクチニブ、ブリガチニブ

第三世代:ロルラチニブ

もはやクリゾチニブを初回治療で選ぶことはなく、第二世代を選ぶか、第三世代を選ぶかが焦点である。

第二世代(セリチニブ以外)、第三世代、それぞれにクリゾチニブを比較対象として、第III相臨床試験で優越性が示されている。

ことにアレクチニブを指示する話題は豊富である。

<アレクチニブ>

・J-ALEX and ALEX

→http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e902483.html

・ALEXと脳転移

→http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e916528.html

・ALEX試験のアジア人サブグループ解析

→http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e916937.html

・ALEX試験、最新の生存解析結果

→http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e976408.html

・J-ALEX試験最終解析・・・ありがちな結論だけどやっぱりすごい。

→http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e989928.html

<ブリガチニブ>

・Brigatinib、進行ALK肺がんの一次治療でクリゾチニブを凌駕 ALTA-1L study

→http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e942885.html

<ロルラチニブ>

・ロルラチニブ、一次治療へ・・・第III相CROWN試験

→http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e979184.html

・改めてCROWN試験

→http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e980198.html

第二世代から入って、耐性化を確認してから第三世代を使うのか。

いきなり最初から第三世代を使うのか。

いろいろ議論された結果、明確な結論は導き出されなかった。

第二世代、第三世代、どれもいい薬じゃん、とのこと。

効果よりも、副作用を判断基準にして、患者の希望を聞きながら選びましょうということになった。

ことに第三世代に関しては、中枢神経系への効果が高いゆえの中枢神経系副作用や脂質異常症が問題となる。

記憶障害やらなんやらは、患者のアイデンティティにも関わる問題なだけに、治療開始前後の治療説明が必須である。

細かい議論の内容は分からないが、なんとなく同じことでみんな迷うんだなというのはわかった。

変な親近感を感じてしまった。

・31歳、女性

・(多分痩せる目的で)胃のバイパス手術の既往あり

・喫煙歴はほとんどなし:1日20本を1年間(1-pack-year)

・どんどん悪化する咳、息切れ、食欲不振、体重減少を主訴に救急外来を受診した

・胸部レントゲン写真で、右大量胸水を認めた

・CTで、右大量胸水、右肺門部腫瘍、両側肺門・縦隔のリンパ節腫大、肝・骨に無数の転移性腫瘍を認めた

・頭部MRIでは、脳転移の所見はなかった

・胸水穿刺し細胞診へ提出したところ、低分化腺がんと診断された

・免疫染色でCK7+, TTF1+, napsinA+が確認され、原発性肺腺がんと診断された

・PD-L1発現状態を調べたところ、90%陽性だった

・次世代シーケンサーを用いた網羅的ドライバー遺伝子変異解析を行うことにしたが、結果が返ってくるまでに2-3週間を要す

さて、どうするか、とのこと。

PD-L1発現が90%以上なんだから、迷わずペンブロリズマブで、と言ってしまいたいところだが、そうは問屋が卸さない。

パネリストによると、

・なんといっても若くて、ほぼ喫煙歴がなく、しかも臨床経過が激しい

・これだけで、何らかのドライバー遺伝子変異の関与を強く疑う

・何らかの遺伝子変異があり、分子標的薬を使う可能性があるからには、不用意に免疫チェックポイント阻害薬を入れるべきではない

・免疫チェックポイント阻害薬を使用したのちに、何らかのドライバー遺伝子変異が見つかった場合には、却って不利な状況に陥りかねない

・免疫チェックポイント阻害薬使用後に分子標的薬を使うと、薬剤性肺障害のリスクが高い

・待機する余裕があれば、ドライバー遺伝子変異の結果が返ってくるまで薬物療法は控えた方がいい

・待機する余裕がなければ、カルボプラチン+ペメトレキセド併用療法で凌ぎつつ、時を待つのが良い

実際のところ、右胸腔ドレナージを行い、待機していたそう。

果たして予感は的中し、ALK融合遺伝子陽性だった様子。

ここから論点は、ALK阻害薬をどのように使うかに移った。

第一世代:クリゾチニブ

第二世代:セリチニブ、アレクチニブ、ブリガチニブ

第三世代:ロルラチニブ

もはやクリゾチニブを初回治療で選ぶことはなく、第二世代を選ぶか、第三世代を選ぶかが焦点である。

第二世代(セリチニブ以外)、第三世代、それぞれにクリゾチニブを比較対象として、第III相臨床試験で優越性が示されている。

ことにアレクチニブを指示する話題は豊富である。

<アレクチニブ>

・J-ALEX and ALEX

→http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e902483.html

・ALEXと脳転移

→http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e916528.html

・ALEX試験のアジア人サブグループ解析

→http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e916937.html

・ALEX試験、最新の生存解析結果

→http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e976408.html

・J-ALEX試験最終解析・・・ありがちな結論だけどやっぱりすごい。

→http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e989928.html

<ブリガチニブ>

・Brigatinib、進行ALK肺がんの一次治療でクリゾチニブを凌駕 ALTA-1L study

→http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e942885.html

<ロルラチニブ>

・ロルラチニブ、一次治療へ・・・第III相CROWN試験

→http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e979184.html

・改めてCROWN試験

→http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e980198.html

第二世代から入って、耐性化を確認してから第三世代を使うのか。

いきなり最初から第三世代を使うのか。

いろいろ議論された結果、明確な結論は導き出されなかった。

第二世代、第三世代、どれもいい薬じゃん、とのこと。

効果よりも、副作用を判断基準にして、患者の希望を聞きながら選びましょうということになった。

ことに第三世代に関しては、中枢神経系への効果が高いゆえの中枢神経系副作用や脂質異常症が問題となる。

記憶障害やらなんやらは、患者のアイデンティティにも関わる問題なだけに、治療開始前後の治療説明が必須である。

2021年08月29日

ARROW試験のupdated data...RET肺がんとpralsetinib

RET融合遺伝子に対する分子標的薬の一角、pralsetinib。

前治療歴がなければ、奏効割合は80-90%程度にも及ぶ。

以前の報告よりも、成績が向上している。

・RET肺がんとpralsetinib

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e982374.html

→ARROW試験の初期の報告

Safety and efficacy of pralsetinib in patients with advanced RET fusion-positive non-small cell lung cancer: Update from the ARROW trial.

Giuseppe Curigliano et al., 2021 ASCO Annual Meeting abst.#9089

背景:

RET融合遺伝子は非小細胞肺がん患者の1-2%で認められる治療標的ドライバー遺伝子異常である。ARROW試験で得られた臨床データにより、RET異常を有する非小細胞肺がんと甲状腺がんに対する選択的RET阻害薬であるpralsetinibは、米国食品医薬品局に承認された。今回は、ARROW試験に組み入れられたRET融合遺伝子陽性非小細胞肺がん患者に関する最新のデータを紹介する。

方法:

ARROW試験はオープンラベル第 I / II相試験であり、13か国から84の施設が参加した。第II相部分の拡大コホートでは、RET融合遺伝子陽性肺がん患者も含めた。当初、治療歴のない患者コホートには、プラチナ併用化学療法の適応がない患者のみを組み入れていたが、2019年07月のプロトコール改訂においてプラチナ併用化学療法適応の有無は適格条件から削除した。主要評価項目は奏効割合と安全性とした。

結果:

前治療歴がなければ、奏効割合は80-90%程度にも及ぶ。

以前の報告よりも、成績が向上している。

・RET肺がんとpralsetinib

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e982374.html

→ARROW試験の初期の報告

Safety and efficacy of pralsetinib in patients with advanced RET fusion-positive non-small cell lung cancer: Update from the ARROW trial.

Giuseppe Curigliano et al., 2021 ASCO Annual Meeting abst.#9089

背景:

RET融合遺伝子は非小細胞肺がん患者の1-2%で認められる治療標的ドライバー遺伝子異常である。ARROW試験で得られた臨床データにより、RET異常を有する非小細胞肺がんと甲状腺がんに対する選択的RET阻害薬であるpralsetinibは、米国食品医薬品局に承認された。今回は、ARROW試験に組み入れられたRET融合遺伝子陽性非小細胞肺がん患者に関する最新のデータを紹介する。

方法:

ARROW試験はオープンラベル第 I / II相試験であり、13か国から84の施設が参加した。第II相部分の拡大コホートでは、RET融合遺伝子陽性肺がん患者も含めた。当初、治療歴のない患者コホートには、プラチナ併用化学療法の適応がない患者のみを組み入れていたが、2019年07月のプロトコール改訂においてプラチナ併用化学療法適応の有無は適格条件から削除した。主要評価項目は奏効割合と安全性とした。

結果:

2021年08月28日

有害事象による治療中止と、その後の治療再開

分子標的薬や抗体医薬、免疫チェックポイント阻害薬が出てきてからというもの、薬物療法のスケジュールの考え方が大きく変わった。

いわゆる抗がん薬を用いた薬物療法で、治療中止を要する有害事象に見舞われると、本来の治療予定日から2週間経過しても治療再開のめどが立たなかったら毒性中止、次の治療は別のレジメンに切り替え、というのが一般的だった。

少なくとも臨床試験における考え方はそうだった。

今は違う。

分子標的薬にせよ、抗体医薬にせよ、発生した有害事象がある程度許容可能なものならば、治療自体の効果が見込めるならば一定期間の中止後に再開、というのはよくある話になった。

免疫チェックポイント阻害薬の登場により、治療のインターバルにはあまりこだわらないという流れが決定的になった。

そもそも免疫チェックポイント阻害薬は薬理作用自体が長く続くので、効果も長引けば副作用も長引きがちである。

実臨床においては、月単位で中止したのちに免疫チェックポイント阻害薬再開というのは決して珍しくなくなったし、金銭的な理由で一時中断を余儀なくされ、その後再開したという患者さんも少なくない。

隔世の感がある、と感じるのは、私だけだろうか。

いわゆる抗がん薬を用いた薬物療法で、治療中止を要する有害事象に見舞われると、本来の治療予定日から2週間経過しても治療再開のめどが立たなかったら毒性中止、次の治療は別のレジメンに切り替え、というのが一般的だった。

少なくとも臨床試験における考え方はそうだった。

今は違う。

分子標的薬にせよ、抗体医薬にせよ、発生した有害事象がある程度許容可能なものならば、治療自体の効果が見込めるならば一定期間の中止後に再開、というのはよくある話になった。

免疫チェックポイント阻害薬の登場により、治療のインターバルにはあまりこだわらないという流れが決定的になった。

そもそも免疫チェックポイント阻害薬は薬理作用自体が長く続くので、効果も長引けば副作用も長引きがちである。

実臨床においては、月単位で中止したのちに免疫チェックポイント阻害薬再開というのは決して珍しくなくなったし、金銭的な理由で一時中断を余儀なくされ、その後再開したという患者さんも少なくない。

隔世の感がある、と感じるのは、私だけだろうか。

2021年08月24日

EGFRエクソン20挿入変異に対するAmivantamab

EGFRエクソン20挿入変異。

今回取り上げる論文の記載を借りるならば、その特徴は以下の通り。

・EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がんの中では、3番目に頻度が多い(多く見積もってEGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がんの12%)

・多様性に富む患者集団で、次世代シーケンサーで解析したところ、100種類以上に分類できる

・EGFRチロシンキナーゼ阻害薬結合部位の立体構造を改変し、EGFRチロシンキナーゼ阻害薬が結合しにくい

・EGFRチロシンキナーゼ阻害薬の奏効割合は0-9%に留まる

・ドライバー遺伝子変異のない非小細胞肺がんに準じた戦略で治療することになる

・生存期間中央値は16ヶ月程度で、EGFRチロシンキナーゼ阻害薬の治療効果が期待できるEGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がんの39ヶ月と比べると大きく治療成績が劣る

・この患者集団に対するプラチナ併用化学療法後の二次治療における奏効割合は13%、無増悪生存期間中央値は3.5ヶ月、生存期間中央値は12.5ヶ月

・本変異を治療対象として開発されたEGFRチロシンキナーゼ阻害薬として、これまでPoziotinibとMobocertinibが報告されている。

・Poziotinibの奏効割合は14.8%(95%信頼区間8.9-22.6)、無増悪生存期間中央値は4.2ヶ月(95%信頼区間3.7-6.6)

→EGFR Exon 20挿入変異とpoziotinib・・・ZENITH20試験コホート1の中間解析

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e974052.html

・プラチナ併用化学療法歴のあるEGFRエクソン20挿入変異陽性非小細胞肺がんに対するMobocertinibの奏効割合は26%(95%信頼区間19-35)、無増悪生存期間中央値は7.3ヶ月(95%信頼区間5.5-10.2)

→EGFRエクソン20挿入変異を有する非小細胞肺がんに対するMobocertinib(TAK-788)再び

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e992417.html

今回の報告によると、プラチナ併用化学療法歴のあるEGFRエクソン20挿入変異陽性非小細胞肺がんに対するAmivantamabの治療成績は、奏効割合40%(95%信頼区間29-51)、無増悪生存期間中央値8.3ヶ月(95%信頼区間6.5-10.9)とMoboceritinibよりやや優れており、かつ消化器毒性が低く抑えられている(下痢12%、嘔気19%、胃炎21%、嘔吐11%)ため、より実臨床に導入しやすい。

一方で皮膚トラブル(発疹、爪囲炎)の頻度が高いため、皮膚科医の協力が不可欠だろう。

Amivantamab in EGFR Exon 20 Insertion–Mutated Non–Small-Cell Lung Cancer Progressing on Platinum Chemotherapy: Initial Results From the CHRYSALIS Phase I Study

Keunchil Park et al., DOI: 10.1200/JCO.21.00662 Journal of Clinical Oncology

Published online August 02, 2021.

目的:

EGFRエクソン20挿入変異(Exon20ins)を有する非小細胞肺がんは、既存のEGFRチロシンキナーゼ阻害薬への耐性をもともと持っている。AmivantamabはEGFRおよびMET双方に結合し免疫担当細胞を引き付ける活性を持つ抗体医薬であり、それぞれの受容体の細胞外ドメインに結合し、チロシンキナーゼ阻害薬結合部位における耐性化に関わらず効果を発揮する。

方法:

CHRYSTALIS試験は第I相のオープンラベル、用量漸増および用量拡大試験であり、EGFR20insを有する非小細胞肺がん患者(EGFR20insNSCLC)を対象とした。主要評価項目は用量制限毒性と奏効割合とした。今回は、プラチナ併用化学療法後のEGFR20insNSCLC患者集団に対して、Amivantamabを推奨用量である1,050mg(体重80kg以上の患者では1,400mg)で、当初4週間は毎週投与、5週目以降は隔週投与のスケジュールで使用した結果について報告する。

結果:

効果判定対象とした患者集団(n=81人)の背景は、年齢:中央値62歳(42-84)、人種:アジア人40人(49%)、白人30人(37%)、PS:0は26人(37%)、1は54人(67%)、組織型:腺がん77人(95%)、遠隔転移巣:骨34人(42%)、脳18人(22%)、過去の薬物療法レジメン数:中央値2レジメン(1-7)、免疫チェックポイント阻害薬治療歴あり:37人(46%)、EGFRチロシンキナーゼ阻害薬治療歴あり:19人(23%)だった。奏効割合は40%(95%信頼区間29-51)で、完全奏効例も3人認めた。奏効持続期間中央値は11.1ヶ月(95%信頼区間6.9-未到達)だった。無増悪生存期間中央値は8.3ヶ月(95%信頼区間6.5-10.9)、解析時点までの死亡イベントが23件でimmatureではあるが、全生存期間中央値は22.8ヶ月(95%信頼区間14.6-未到達)だった。安全性評価対象とした患者集団(n=114)で頻度が高かった有害事象は、発疹98人(86%)、インフュージョン・リアクション75人(66%)、爪囲炎51人(45%)だった。また、頻度が高かったGrade 3-4の有害事象は、高カリウム血症6人(5%)、発疹、肺塞栓症、下痢、好中球減少症がそれぞれ4人(4%)だった。有害事象に伴う投与量減量は13%、治療中止は4%あった。

結論:

新しい抗腫瘍メカニズムの治療薬Amivantamabは、プラチナ併用化学療法治療後に病勢進行に至ったEGFR20insNSCLCに対して、確かな、かつ持続的な抗腫瘍効果を示し、安全性も忍容可能だった。

今回取り上げる論文の記載を借りるならば、その特徴は以下の通り。

・EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がんの中では、3番目に頻度が多い(多く見積もってEGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がんの12%)

・多様性に富む患者集団で、次世代シーケンサーで解析したところ、100種類以上に分類できる

・EGFRチロシンキナーゼ阻害薬結合部位の立体構造を改変し、EGFRチロシンキナーゼ阻害薬が結合しにくい

・EGFRチロシンキナーゼ阻害薬の奏効割合は0-9%に留まる

・ドライバー遺伝子変異のない非小細胞肺がんに準じた戦略で治療することになる

・生存期間中央値は16ヶ月程度で、EGFRチロシンキナーゼ阻害薬の治療効果が期待できるEGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がんの39ヶ月と比べると大きく治療成績が劣る

・この患者集団に対するプラチナ併用化学療法後の二次治療における奏効割合は13%、無増悪生存期間中央値は3.5ヶ月、生存期間中央値は12.5ヶ月

・本変異を治療対象として開発されたEGFRチロシンキナーゼ阻害薬として、これまでPoziotinibとMobocertinibが報告されている。

・Poziotinibの奏効割合は14.8%(95%信頼区間8.9-22.6)、無増悪生存期間中央値は4.2ヶ月(95%信頼区間3.7-6.6)

→EGFR Exon 20挿入変異とpoziotinib・・・ZENITH20試験コホート1の中間解析

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e974052.html

・プラチナ併用化学療法歴のあるEGFRエクソン20挿入変異陽性非小細胞肺がんに対するMobocertinibの奏効割合は26%(95%信頼区間19-35)、無増悪生存期間中央値は7.3ヶ月(95%信頼区間5.5-10.2)

→EGFRエクソン20挿入変異を有する非小細胞肺がんに対するMobocertinib(TAK-788)再び

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e992417.html

今回の報告によると、プラチナ併用化学療法歴のあるEGFRエクソン20挿入変異陽性非小細胞肺がんに対するAmivantamabの治療成績は、奏効割合40%(95%信頼区間29-51)、無増悪生存期間中央値8.3ヶ月(95%信頼区間6.5-10.9)とMoboceritinibよりやや優れており、かつ消化器毒性が低く抑えられている(下痢12%、嘔気19%、胃炎21%、嘔吐11%)ため、より実臨床に導入しやすい。

一方で皮膚トラブル(発疹、爪囲炎)の頻度が高いため、皮膚科医の協力が不可欠だろう。

Amivantamab in EGFR Exon 20 Insertion–Mutated Non–Small-Cell Lung Cancer Progressing on Platinum Chemotherapy: Initial Results From the CHRYSALIS Phase I Study

Keunchil Park et al., DOI: 10.1200/JCO.21.00662 Journal of Clinical Oncology

Published online August 02, 2021.

目的:

EGFRエクソン20挿入変異(Exon20ins)を有する非小細胞肺がんは、既存のEGFRチロシンキナーゼ阻害薬への耐性をもともと持っている。AmivantamabはEGFRおよびMET双方に結合し免疫担当細胞を引き付ける活性を持つ抗体医薬であり、それぞれの受容体の細胞外ドメインに結合し、チロシンキナーゼ阻害薬結合部位における耐性化に関わらず効果を発揮する。

方法:

CHRYSTALIS試験は第I相のオープンラベル、用量漸増および用量拡大試験であり、EGFR20insを有する非小細胞肺がん患者(EGFR20insNSCLC)を対象とした。主要評価項目は用量制限毒性と奏効割合とした。今回は、プラチナ併用化学療法後のEGFR20insNSCLC患者集団に対して、Amivantamabを推奨用量である1,050mg(体重80kg以上の患者では1,400mg)で、当初4週間は毎週投与、5週目以降は隔週投与のスケジュールで使用した結果について報告する。

結果:

効果判定対象とした患者集団(n=81人)の背景は、年齢:中央値62歳(42-84)、人種:アジア人40人(49%)、白人30人(37%)、PS:0は26人(37%)、1は54人(67%)、組織型:腺がん77人(95%)、遠隔転移巣:骨34人(42%)、脳18人(22%)、過去の薬物療法レジメン数:中央値2レジメン(1-7)、免疫チェックポイント阻害薬治療歴あり:37人(46%)、EGFRチロシンキナーゼ阻害薬治療歴あり:19人(23%)だった。奏効割合は40%(95%信頼区間29-51)で、完全奏効例も3人認めた。奏効持続期間中央値は11.1ヶ月(95%信頼区間6.9-未到達)だった。無増悪生存期間中央値は8.3ヶ月(95%信頼区間6.5-10.9)、解析時点までの死亡イベントが23件でimmatureではあるが、全生存期間中央値は22.8ヶ月(95%信頼区間14.6-未到達)だった。安全性評価対象とした患者集団(n=114)で頻度が高かった有害事象は、発疹98人(86%)、インフュージョン・リアクション75人(66%)、爪囲炎51人(45%)だった。また、頻度が高かったGrade 3-4の有害事象は、高カリウム血症6人(5%)、発疹、肺塞栓症、下痢、好中球減少症がそれぞれ4人(4%)だった。有害事象に伴う投与量減量は13%、治療中止は4%あった。

結論:

新しい抗腫瘍メカニズムの治療薬Amivantamabは、プラチナ併用化学療法治療後に病勢進行に至ったEGFR20insNSCLCに対して、確かな、かつ持続的な抗腫瘍効果を示し、安全性も忍容可能だった。

2021年08月23日

EGFRエクソン20挿入変異を有する非小細胞肺がんに対するMobocertinib(TAK-788)再び

Mobocertinib(TAK-788)は以前にも取り上げたことがある。

・EGFR exon 20挿入変異とTAK-788

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e972622.html

このときは、第I / II相試験までの段階であり、患者総数は28人と限られていた。

今回は100人規模まで患者集積を拡大した上での結果が報告されており、よりデータの信頼性が増していると考えられる。

奏効割合、無増悪生存期間ともに競争相手であるpoziotinibより一歩リードと見える。

一方、両薬剤に共通するのは高頻度の非血液毒性であり、今後実地臨床への導入を目指すにあたり問題となりそうだ。

その点、抗体医薬であるAmivantamabは消化器毒性が相対的に低く抑えられており、さらに一歩リードと言えるかもしれない。

Amivantamabについては後日別の記事で触れる。

Mobocertinib in NSCLC With EGFR Exon 20 Insertions: Results From EXCLAIM and Pooled Platinum-Pretreated Patient Populations

C.Zhou et al., 2020 World Conference on Lung Cancer abst. #OA04.03

DOI:https://doi.org/10.1016/j.jtho.2021.01.283

背景:

Mobocertinib(TAK-788)はEGFRエクソン20挿入変異(EGFR20ins)を治療標的としてデザインされた新規のチロシンキナーゼ阻害薬である。今回は、Mobocertinibの第I / II相試験及びその拡大コホート試験であるEXCLAIM試験において、プラチナ併用化学療法歴のあるEGFR20ins陽性非小細胞肺がん患者を対象として解析を行った。

方法:

今回対象としたのは3段階に分かれた臨床試験で、第I相:用量漸増フェーズ、第II相:用量拡大フェーズおよびEXCLAIM試験:拡大コホートフェーズの各段階に参加した患者を対象とした。EXCLAIM試験でプロトコール治療を受けた患者96人、プラチナ併用化学療法歴のある患者(第I相+第II相から28人、EXCLAIM試験から86人の計114人)を解析対象とした。対象となった患者は全て、Mobocertinib 160mgを1日1回服用した。参加適格条件は、局所進行ないしは進行EGFR20ins陽性非小細胞肺がん患者で、ECOG-PS 0-1、1レジメン以上の薬物療法歴があることとした。主要評価項目はRECIST ver.1.1準拠の奏効割合とした。

結果:

EXCLAIM試験では、96人の患者が登録されプロトコール治療を受けた。年齢中央値59歳(27-80)、女性65%、アジア人69%、2レジメン以上の薬物療法歴のある患者が49%(レジメン数1-4)だった。治療継続期間中央値は6.5ヶ月(0-14)だった。奏効割合は23%(22/96、95%信頼区間15-33)だった。奏効持続期間中央値は未到達だった。病勢コントロール割合は76%(95%信頼区間66-84)、無増悪生存期間中央値は7.3ヶ月(95%信頼区間5.5-10.2)だった。プラチナ併用化学療法歴のある患者集団では、114人が解析対象となった。年齢中央値60歳(27-84)、女性66%、アジア人60%、2レジメン以上の薬物療法歴のある患者が59%(レジメン数1-7)だった。治療継続期間中央値は7ヶ月(0-31)だった。2020年5月29日のデータカットオフの時点で、38人(33%)の患者がプロトコール治療を継続していた。奏効割合は26%(30/114、95%信頼区間19-35)だった。病勢コントロール割合は78%(69-85)、無増悪生存期間中央値は7.3ヶ月(95%信頼区間5.5-10.2)、12ヶ月無増悪生存割合は33%(95%信頼区間21-47)だった。腫瘍縮小効果は、アジア人であるか否か、脳転移を有するか否かを含め、概ねどの患者サブグループでも認められた。頻度の高い有害事象(発現頻度30%以上)は下痢(90%)、発疹(45%)、爪囲炎(34%)、嘔気(32%)、食欲不振(32%)、乾皮症(30%)、嘔吐(30%)だった。Grade 3以上の頻度の高い有害事象(発現頻度5%以上)は下痢(22%)、貧血(5%)、呼吸困難(5%)だった。19人(17%)は有害事象のためにプロトコール治療を中断し、その原因は下痢(4%)と嘔気(4%)だった。EXCLAIM試験で観察された有害事象プロファイルは、概ねプラチナ併用化学療法歴のある患者集団で認められたそれと同様だった。

結論:

治療歴のあるEGFR20ins陽性非小細胞肺がん患者に対し、Mobocertinibは臨床的に有益で、対処可能な安全性を示した。

・EGFR exon 20挿入変異とTAK-788

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e972622.html

このときは、第I / II相試験までの段階であり、患者総数は28人と限られていた。

今回は100人規模まで患者集積を拡大した上での結果が報告されており、よりデータの信頼性が増していると考えられる。

奏効割合、無増悪生存期間ともに競争相手であるpoziotinibより一歩リードと見える。

一方、両薬剤に共通するのは高頻度の非血液毒性であり、今後実地臨床への導入を目指すにあたり問題となりそうだ。

その点、抗体医薬であるAmivantamabは消化器毒性が相対的に低く抑えられており、さらに一歩リードと言えるかもしれない。

Amivantamabについては後日別の記事で触れる。

Mobocertinib in NSCLC With EGFR Exon 20 Insertions: Results From EXCLAIM and Pooled Platinum-Pretreated Patient Populations

C.Zhou et al., 2020 World Conference on Lung Cancer abst. #OA04.03

DOI:https://doi.org/10.1016/j.jtho.2021.01.283

背景:

Mobocertinib(TAK-788)はEGFRエクソン20挿入変異(EGFR20ins)を治療標的としてデザインされた新規のチロシンキナーゼ阻害薬である。今回は、Mobocertinibの第I / II相試験及びその拡大コホート試験であるEXCLAIM試験において、プラチナ併用化学療法歴のあるEGFR20ins陽性非小細胞肺がん患者を対象として解析を行った。

方法:

今回対象としたのは3段階に分かれた臨床試験で、第I相:用量漸増フェーズ、第II相:用量拡大フェーズおよびEXCLAIM試験:拡大コホートフェーズの各段階に参加した患者を対象とした。EXCLAIM試験でプロトコール治療を受けた患者96人、プラチナ併用化学療法歴のある患者(第I相+第II相から28人、EXCLAIM試験から86人の計114人)を解析対象とした。対象となった患者は全て、Mobocertinib 160mgを1日1回服用した。参加適格条件は、局所進行ないしは進行EGFR20ins陽性非小細胞肺がん患者で、ECOG-PS 0-1、1レジメン以上の薬物療法歴があることとした。主要評価項目はRECIST ver.1.1準拠の奏効割合とした。

結果:

EXCLAIM試験では、96人の患者が登録されプロトコール治療を受けた。年齢中央値59歳(27-80)、女性65%、アジア人69%、2レジメン以上の薬物療法歴のある患者が49%(レジメン数1-4)だった。治療継続期間中央値は6.5ヶ月(0-14)だった。奏効割合は23%(22/96、95%信頼区間15-33)だった。奏効持続期間中央値は未到達だった。病勢コントロール割合は76%(95%信頼区間66-84)、無増悪生存期間中央値は7.3ヶ月(95%信頼区間5.5-10.2)だった。プラチナ併用化学療法歴のある患者集団では、114人が解析対象となった。年齢中央値60歳(27-84)、女性66%、アジア人60%、2レジメン以上の薬物療法歴のある患者が59%(レジメン数1-7)だった。治療継続期間中央値は7ヶ月(0-31)だった。2020年5月29日のデータカットオフの時点で、38人(33%)の患者がプロトコール治療を継続していた。奏効割合は26%(30/114、95%信頼区間19-35)だった。病勢コントロール割合は78%(69-85)、無増悪生存期間中央値は7.3ヶ月(95%信頼区間5.5-10.2)、12ヶ月無増悪生存割合は33%(95%信頼区間21-47)だった。腫瘍縮小効果は、アジア人であるか否か、脳転移を有するか否かを含め、概ねどの患者サブグループでも認められた。頻度の高い有害事象(発現頻度30%以上)は下痢(90%)、発疹(45%)、爪囲炎(34%)、嘔気(32%)、食欲不振(32%)、乾皮症(30%)、嘔吐(30%)だった。Grade 3以上の頻度の高い有害事象(発現頻度5%以上)は下痢(22%)、貧血(5%)、呼吸困難(5%)だった。19人(17%)は有害事象のためにプロトコール治療を中断し、その原因は下痢(4%)と嘔気(4%)だった。EXCLAIM試験で観察された有害事象プロファイルは、概ねプラチナ併用化学療法歴のある患者集団で認められたそれと同様だった。

結論:

治療歴のあるEGFR20ins陽性非小細胞肺がん患者に対し、Mobocertinibは臨床的に有益で、対処可能な安全性を示した。

2021年08月22日

RET融合遺伝子陽性肺がんに対するアレクチニブ・・・ALL-RET試験

アレクチニブにはRET阻害作用もあるから、ということで企画された本試験。

蓋を開けてみれば奏効割合4%ということで、ドライバー遺伝子変異を有する進行非小細胞肺がんに対する治療としては力不足と言わざるを得ない。

Phase 1/2 study of alectinib in RET-rearranged previously-treated non-small cell lung cancer (ALL-RET)

Shinji Takeuchi et al., Transl Lung Cancer Res. 2021 Jan; 10(1): 314–325.

doi: 10.21037/tlcr-20-549

背景:

RET遺伝子再構成は非小細胞肺がん全体の1-2%に起こるドライバー遺伝子異常である。1回300mgもしくは600mgを1日2回で使用されるアレクチニブは、日本をはじめ各国でALK遺伝子再構成陽性非小細胞肺がんに対して適応承認されている。また、アレクチニブはRET遺伝子再構成に対しても薬理活性を示すことから、日本人RET遺伝子再構成陽性非小細胞肺がん患者を対象に、アレクチニブの有効性を検証する第I / II相試験を計画した。

方法:

本試験は単アーム、オープンラベル、多施設共同第I / II相試験として計画した。全国的なドライバー遺伝子変異スクリーニングネットワークであるLC-SCRUM Japanにおいて見いだされた、治療歴のあるRET遺伝子再構成陽性非小細胞肺がん患者を対象に患者集積を行った。第I相部分では、アレクチニブ(1回600mgもしくは1回450mgを1日2回)の安全性を確認するために、3+3デザインのもとで患者に投与した。第II相部分では、第I相試験で決定した推奨用量に沿ってアレクチニブを投与した。主要評価項目は、RET阻害薬治療歴がなく、アレクチニブを推奨用量で使用した患者集団における奏効割合とした。

結果:

34人の患者がアレクチニブの投与を受けた。第I相部分のコホート1(1回600mgを1日2回)では、6人中5人の患者でのべ5件の用量制限毒性を認め、その中にはGrade 3の皮疹、Grade 3の血小板減少イベントを含んでいた。コホート2(1回450mgを1日2回)では、3人の患者に投与し用量制限毒性を認めなかった。そのたえ、第II相部分での推奨用量は1回450mgを1日2回に決定した。25人のRET阻害薬未治療患者を対象に解析したところ、奏効割合は4%(1/25)、プロトコール治療開始から8週間時点での病勢コントロール割合は52%(13/25)だった。無増悪生存期間中央値は3.4ヶ月(95%信頼区間2.0-5.4)、生存期間中央値は19.0ヶ月(95%信頼区間4.5-未到達)だった。第II相部分で発生した肺臓炎を含め、Grade 3の有害事象を4%で認めた。

結論:

RET遺伝子再構成陽性非小細胞肺がんに対するアレクチニブの活性は限られていた。

蓋を開けてみれば奏効割合4%ということで、ドライバー遺伝子変異を有する進行非小細胞肺がんに対する治療としては力不足と言わざるを得ない。

Phase 1/2 study of alectinib in RET-rearranged previously-treated non-small cell lung cancer (ALL-RET)

Shinji Takeuchi et al., Transl Lung Cancer Res. 2021 Jan; 10(1): 314–325.

doi: 10.21037/tlcr-20-549

背景:

RET遺伝子再構成は非小細胞肺がん全体の1-2%に起こるドライバー遺伝子異常である。1回300mgもしくは600mgを1日2回で使用されるアレクチニブは、日本をはじめ各国でALK遺伝子再構成陽性非小細胞肺がんに対して適応承認されている。また、アレクチニブはRET遺伝子再構成に対しても薬理活性を示すことから、日本人RET遺伝子再構成陽性非小細胞肺がん患者を対象に、アレクチニブの有効性を検証する第I / II相試験を計画した。

方法:

本試験は単アーム、オープンラベル、多施設共同第I / II相試験として計画した。全国的なドライバー遺伝子変異スクリーニングネットワークであるLC-SCRUM Japanにおいて見いだされた、治療歴のあるRET遺伝子再構成陽性非小細胞肺がん患者を対象に患者集積を行った。第I相部分では、アレクチニブ(1回600mgもしくは1回450mgを1日2回)の安全性を確認するために、3+3デザインのもとで患者に投与した。第II相部分では、第I相試験で決定した推奨用量に沿ってアレクチニブを投与した。主要評価項目は、RET阻害薬治療歴がなく、アレクチニブを推奨用量で使用した患者集団における奏効割合とした。

結果:

34人の患者がアレクチニブの投与を受けた。第I相部分のコホート1(1回600mgを1日2回)では、6人中5人の患者でのべ5件の用量制限毒性を認め、その中にはGrade 3の皮疹、Grade 3の血小板減少イベントを含んでいた。コホート2(1回450mgを1日2回)では、3人の患者に投与し用量制限毒性を認めなかった。そのたえ、第II相部分での推奨用量は1回450mgを1日2回に決定した。25人のRET阻害薬未治療患者を対象に解析したところ、奏効割合は4%(1/25)、プロトコール治療開始から8週間時点での病勢コントロール割合は52%(13/25)だった。無増悪生存期間中央値は3.4ヶ月(95%信頼区間2.0-5.4)、生存期間中央値は19.0ヶ月(95%信頼区間4.5-未到達)だった。第II相部分で発生した肺臓炎を含め、Grade 3の有害事象を4%で認めた。

結論:

RET遺伝子再構成陽性非小細胞肺がんに対するアレクチニブの活性は限られていた。

2021年08月11日

ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法再考

免疫チェックポイント治療薬が進行非小細胞肺がんの薬物療法に導入された当初、主戦場は二次治療の場面だった。

ドセタキセルをはっきりと凌駕する形で有効性が示されて、肺がん薬物療法の新たな扉が開かれた。

そして、これまでの歴史をなぞるように、主戦場は一次治療に移された。

いまや、免疫チェックポイント阻害薬を使いにくい患者背景(自己免疫疾患、間質性肺炎など)がなければ、年齢を問わず一次治療から免疫チェックポイント阻害薬が使用されると考えていい。

そうすると、二次治療以降の治療戦略を改めて考えなおす必要が出てくる。

もはやドセタキセルが二次治療の標準と考える人はいないだろうし、今後の臨床試験においてドセタキセルを対照群に置くことは倫理的に難しい。

ではどんな選択肢があるかというと、条件が許せばラムシルマブ+ドセタキセル、そうでなければナブパクリタキセル単剤、S-1単剤、非扁平上皮癌で初回治療にペメトレキセドが使用されていなければペメトレキセド単剤あたりが上がってくるだろうか。

有効性が期待できる治療薬を少しでも多く使い切りたいと考えれば、ラムシルマブ+ドセタキセルは当然選択肢に挙がってくる。

しかし、ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法が本当に目の前の患者に適切かどうかはなかなか悩ましい。

生存期間延長効果、無増悪生存期間延長効果は1ヶ月強に過ぎない。

そんな中、REVEL試験では治療関連死が5-6%も確認されている。

効果、安全性、そしてコスト面から、ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法をどのように扱うべきなのか、今もって答えを出しにくい。

あるオピニオンリーダーの先生は、本治療が承認された前後の学会において、

「生命予後延長効果がたかだかこの程度で、ここまでコストが高くつくような治療、きちんと話し合いをしたうえで当院では採用しないことにした」

と公言されていた。

やむを得ない意見だろう。

これまで本ブログでは、ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法に関わる国際第III相REVEL試験、国内第II相JVCG試験のいずれも、中途半端にしか扱っていなかった。

両試験結果を比較できるように、JVCG試験の要約には肉付けをして、記録を残しておくことにした。

REVELとFLEX:

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e738312.html

A randomized, double-blind, phase II study of ramucirumab plus docetaxel vs placebo plus docetaxel in Japanese patients with stage IV non-small cell lung cancer after disease progression on platinum-based therapy

Kiyotaka Yoh et al., Lung Cancer. 2016 Sep;99:186-93.

doi: 10.1016/j.lungcan.2016.07.019. Epub 2016 Jul 18.

背景:

ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法はプラチナ併用化学療法後に病勢進行を来した非小細胞肺がん患者の生存期間を延長した。しかし、ドセタキセルの標準使用量は、世界的には75mg/㎡である一方で、我が国では毒性管理の観点から60mg/㎡に設定されているため、ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法の有効性・安全性の根拠となった第III相REVEL試験の結果をそのまま我が国の実臨床に外挿できるのか判然としない。今回のプラセボ対照無作為化二重盲検第II相試験では、非小細胞肺がんに罹患した日本人患者におけるラムシルマブ+ドセタキセル併用療法の、二次治療としての有効性と安全性を検証した。

方法:

プラチナ併用化学療法後に病勢進行を来した非小細胞肺がん患者(2012年12月19日から2015年05月22日の期間で、日本国内28施設から集積)を対象に、ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法群(RD群)とプラセボ+ドセタキセル療法群(D群)に無作為割り付けした。RD群ではラムシルマブ10mg/kgとそれに続くドセタキセル60mg/㎡を1日目に投与し、3週間間隔で繰り返した。D群ではプラセボとそれに続くドセタキセル60mg/㎡を1日目に投与し、3週間間隔で繰り返した。EGFRチロシンキナーゼ阻害薬(EGFR-TKI)単剤療法による前治療歴のある患者は当初除外していたが、のちにEGFR-TKI治療歴のあるEGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がん患者も、独立した探索的検索患者群として組み入れ対象とした。主要評価項目は無増悪生存期間(PFS)とし、副次評価項目は全生存期間(OS)、奏効割合(ORR)、病勢コントロール割合(DCR)、安全性とした。治療担当医による評価を判定基準とした。

結果:

主たる対象患者集団(無作為割り付けを受けた患者数160人、うちプロトコール治療を受けたのは157人で、RD群76人、D群81人)のPFS中央値(95%信頼区間)はRD群5.22ヶ月(3.52-6.97)、D群4.21ヶ月(2.83-5.62)、ハザード比0.83(95%信頼区間0.59-1.16)だった。OS中央値(95%信頼区間)はRD群15.15ヶ月(12.45-26.55)、D群14.65ヶ月(11.93-24.44)、ハザード比0.86(95%信頼区間0.56-1.32)だった。ORR(95%信頼区間)はRD群28.9%(19.1-40.5)、D群18.5%(10.8-28.7)だった。DCR(95%信頼区間)はRD群78.9%(68.1-87.5)、D群70.4%(59.2-80.0)だった。有害事象の頻度および重症度は両群とも同様だったが、発熱性好中球減少症はRD群でより高率だった(RD群34.2%、D群19.8%)。Grade 3以上の主な有害事象は、好中球減少症(RD群68人(89.5%)、D群73人(90.1%))、発熱性好中球減少症(RD群26人(34.2%)、D群16人(19.8%))、倦怠感(RD群1人(1.3%)、D群0人(0%))、白血球減少症(RD群53人(69.7%)、D群58人(71.6%))、高血圧(RD群4人(5.3%)、D群0人(0%))だった。治療関連死(RD群1人(1.3%)、D群1人(1.2%))、Grade 3以上の肺出血(RD群1人(1.3%)、D群0人(0%))は両群間で差がなかった。薬剤性肺障害を来した患者はRD群8人(10.5%)で、うちGrade 3相当1人(1.3%)、Grade 4相当1人(1.3%)、D群6人で、うちGrade 3相当3人(3.7%)だった。毒性による治療中止は、RD群28人(36.8%)、D群14人(17.3%)だった。プロトコール治療終了後、後治療を受けた患者の割合はRD群67.1%、D群74.1%だった。EGFR-TKI治療歴のあるEGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がん患者集団(無作為割り付けを受けた患者数37人、うちプロトコール治療を受けたのは35人で、RD群18人、D群17人)のPFS中央値はRD群5.65ヶ月、D群4.37ヶ月だった。OS中央値はRD群未到達、D群17.28ヶ月で、12ヶ月生存割合(95%信頼区間)はRD群88.9%(62.4-97.1)、D群58.8%(32.5-77.8)だった。奏効割合はRD群44.4%、D群41.2%だった。DCRはRD群88.9%、D群76.5%だった。

結論:

日本人非小細胞肺がん患者におけるラムシルマブ+ドセタキセル併用療法による二次治療は、同様のコンセプトで実施された国際共同第III相試験であるREVEL試験で確認されたのと同様に、無増悪生存期間を改善し、毒性も管理可能だった。

Ramucirumab plus docetaxel versus placebo plus docetaxel for second-line treatment of stage IV non-small-cell lung cancer after disease progression on platinum-based therapy (REVEL): a multicentre, double-blind, randomised phase 3 trial

Edward B Garon et al., Lancet VOLUME 384, ISSUE 9944, P665-673, AUGUST 23, 2014

DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60845-X

背景:

ラムシルマブはVEGFR(血管内皮増殖因子受容体)-2の細胞外ドメインを認識するヒトIgG1クラスモノクローナル抗体である。今回は、プラチナ併用化学療法後のIV期非小細胞肺がん患者を対象とし、ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法とドセタキセル単剤療法の二次治療としての有効性と安全性を検証することを目的とした。

方法:

今回の多施設共同、二重盲検、無作為化第III相REVEL試験において、プラチナ併用化学療法による一次治療中、あるいは治療後に病勢進行に至った肺扁平上皮がん、非扁平上皮非小細胞肺がん患者を対象とした。対象患者をラムシルマブ+ドセタキセル併用療法群(RD群)とプラセボ+ドセタキセル療法群(D群)に1:1の割合で無作為割り付けした。割り付け調整因子は性別、地域、PS、前治療における維持療法の有無とした。RD群ではラムシルマブ10mg/kgとドセタキセル75mg/㎡を1日目に投与し、3週間間隔で病勢進行、忍容不能の毒性、患者の治療中止希望、患者死亡のいずれかが確認されるまで繰り返した。D群ではプラセボとそれに続くドセタキセル75mg/㎡を1日目に投与し、3週間間隔でRD群と同様に繰り返した。主要評価項目は無作為割り付けされた全患者を評価対象とした生存期間とした。有害事象は実際に患者が受けた治療に沿って解析した。

結果:

2010年12月03日から2013年01月24日にかけて、1,825人の患者をスクリーニングし、うち1,253人を無作為割り付けした(RD群628人、D群625人)。生存期間中央値(四分位間)はRD群で10.5ヶ月(5.1-21.2)、D群で9.1ヶ月(4.2-18.0)で、ハザード比0.86(95%信頼区間0.75-0.98、p=0.023)だった。無増悪生存期間中央値(四分位間)はRD群で4.5ヶ月(2.3-8.3)、D群で3.0ヶ月(1.4-6.9)で、ハザード比0.76(95%信頼区間0.68-0.86、p<0.0001)だった。安全性評価対象となった患者において、RD群627人中613人(98%)、D群618人中594人(95%)が治療関連有害事象を伴っていた。Grade 3以上の主な有害事象は、好中球減少症(RD群306人(49%)、D群246人(40%))、発熱性好中球減少症(RD群100人(16%)、D群62人(10%))、倦怠感(RD群88人(14%)、D群65人(10%))、白血球減少症(RD群86人(14%)、D群77人(12%))、高血圧(RD群35人(6%)、D群13人(2%))だった。治療関連死(RD群31人(5%)、D群35人(6%))、Grade 3以上の肺出血(RD群8人(1%)、D群8人(1%))は両群間で差がなかった。これらの毒性は治療薬の減量、もしくは支持療法にて管理可能だった。

結論:

IV期非小細胞肺がん患者に対する二次療法としてのラムシルマブ+ドセタキセル併用療法は、生命予後を改善する。

ドセタキセルをはっきりと凌駕する形で有効性が示されて、肺がん薬物療法の新たな扉が開かれた。

そして、これまでの歴史をなぞるように、主戦場は一次治療に移された。

いまや、免疫チェックポイント阻害薬を使いにくい患者背景(自己免疫疾患、間質性肺炎など)がなければ、年齢を問わず一次治療から免疫チェックポイント阻害薬が使用されると考えていい。

そうすると、二次治療以降の治療戦略を改めて考えなおす必要が出てくる。

もはやドセタキセルが二次治療の標準と考える人はいないだろうし、今後の臨床試験においてドセタキセルを対照群に置くことは倫理的に難しい。

ではどんな選択肢があるかというと、条件が許せばラムシルマブ+ドセタキセル、そうでなければナブパクリタキセル単剤、S-1単剤、非扁平上皮癌で初回治療にペメトレキセドが使用されていなければペメトレキセド単剤あたりが上がってくるだろうか。

有効性が期待できる治療薬を少しでも多く使い切りたいと考えれば、ラムシルマブ+ドセタキセルは当然選択肢に挙がってくる。

しかし、ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法が本当に目の前の患者に適切かどうかはなかなか悩ましい。

生存期間延長効果、無増悪生存期間延長効果は1ヶ月強に過ぎない。

そんな中、REVEL試験では治療関連死が5-6%も確認されている。

効果、安全性、そしてコスト面から、ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法をどのように扱うべきなのか、今もって答えを出しにくい。

あるオピニオンリーダーの先生は、本治療が承認された前後の学会において、

「生命予後延長効果がたかだかこの程度で、ここまでコストが高くつくような治療、きちんと話し合いをしたうえで当院では採用しないことにした」

と公言されていた。

やむを得ない意見だろう。

これまで本ブログでは、ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法に関わる国際第III相REVEL試験、国内第II相JVCG試験のいずれも、中途半端にしか扱っていなかった。

両試験結果を比較できるように、JVCG試験の要約には肉付けをして、記録を残しておくことにした。

REVELとFLEX:

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e738312.html

A randomized, double-blind, phase II study of ramucirumab plus docetaxel vs placebo plus docetaxel in Japanese patients with stage IV non-small cell lung cancer after disease progression on platinum-based therapy

Kiyotaka Yoh et al., Lung Cancer. 2016 Sep;99:186-93.

doi: 10.1016/j.lungcan.2016.07.019. Epub 2016 Jul 18.

背景:

ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法はプラチナ併用化学療法後に病勢進行を来した非小細胞肺がん患者の生存期間を延長した。しかし、ドセタキセルの標準使用量は、世界的には75mg/㎡である一方で、我が国では毒性管理の観点から60mg/㎡に設定されているため、ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法の有効性・安全性の根拠となった第III相REVEL試験の結果をそのまま我が国の実臨床に外挿できるのか判然としない。今回のプラセボ対照無作為化二重盲検第II相試験では、非小細胞肺がんに罹患した日本人患者におけるラムシルマブ+ドセタキセル併用療法の、二次治療としての有効性と安全性を検証した。

方法:

プラチナ併用化学療法後に病勢進行を来した非小細胞肺がん患者(2012年12月19日から2015年05月22日の期間で、日本国内28施設から集積)を対象に、ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法群(RD群)とプラセボ+ドセタキセル療法群(D群)に無作為割り付けした。RD群ではラムシルマブ10mg/kgとそれに続くドセタキセル60mg/㎡を1日目に投与し、3週間間隔で繰り返した。D群ではプラセボとそれに続くドセタキセル60mg/㎡を1日目に投与し、3週間間隔で繰り返した。EGFRチロシンキナーゼ阻害薬(EGFR-TKI)単剤療法による前治療歴のある患者は当初除外していたが、のちにEGFR-TKI治療歴のあるEGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がん患者も、独立した探索的検索患者群として組み入れ対象とした。主要評価項目は無増悪生存期間(PFS)とし、副次評価項目は全生存期間(OS)、奏効割合(ORR)、病勢コントロール割合(DCR)、安全性とした。治療担当医による評価を判定基準とした。

結果:

主たる対象患者集団(無作為割り付けを受けた患者数160人、うちプロトコール治療を受けたのは157人で、RD群76人、D群81人)のPFS中央値(95%信頼区間)はRD群5.22ヶ月(3.52-6.97)、D群4.21ヶ月(2.83-5.62)、ハザード比0.83(95%信頼区間0.59-1.16)だった。OS中央値(95%信頼区間)はRD群15.15ヶ月(12.45-26.55)、D群14.65ヶ月(11.93-24.44)、ハザード比0.86(95%信頼区間0.56-1.32)だった。ORR(95%信頼区間)はRD群28.9%(19.1-40.5)、D群18.5%(10.8-28.7)だった。DCR(95%信頼区間)はRD群78.9%(68.1-87.5)、D群70.4%(59.2-80.0)だった。有害事象の頻度および重症度は両群とも同様だったが、発熱性好中球減少症はRD群でより高率だった(RD群34.2%、D群19.8%)。Grade 3以上の主な有害事象は、好中球減少症(RD群68人(89.5%)、D群73人(90.1%))、発熱性好中球減少症(RD群26人(34.2%)、D群16人(19.8%))、倦怠感(RD群1人(1.3%)、D群0人(0%))、白血球減少症(RD群53人(69.7%)、D群58人(71.6%))、高血圧(RD群4人(5.3%)、D群0人(0%))だった。治療関連死(RD群1人(1.3%)、D群1人(1.2%))、Grade 3以上の肺出血(RD群1人(1.3%)、D群0人(0%))は両群間で差がなかった。薬剤性肺障害を来した患者はRD群8人(10.5%)で、うちGrade 3相当1人(1.3%)、Grade 4相当1人(1.3%)、D群6人で、うちGrade 3相当3人(3.7%)だった。毒性による治療中止は、RD群28人(36.8%)、D群14人(17.3%)だった。プロトコール治療終了後、後治療を受けた患者の割合はRD群67.1%、D群74.1%だった。EGFR-TKI治療歴のあるEGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がん患者集団(無作為割り付けを受けた患者数37人、うちプロトコール治療を受けたのは35人で、RD群18人、D群17人)のPFS中央値はRD群5.65ヶ月、D群4.37ヶ月だった。OS中央値はRD群未到達、D群17.28ヶ月で、12ヶ月生存割合(95%信頼区間)はRD群88.9%(62.4-97.1)、D群58.8%(32.5-77.8)だった。奏効割合はRD群44.4%、D群41.2%だった。DCRはRD群88.9%、D群76.5%だった。

結論:

日本人非小細胞肺がん患者におけるラムシルマブ+ドセタキセル併用療法による二次治療は、同様のコンセプトで実施された国際共同第III相試験であるREVEL試験で確認されたのと同様に、無増悪生存期間を改善し、毒性も管理可能だった。

Ramucirumab plus docetaxel versus placebo plus docetaxel for second-line treatment of stage IV non-small-cell lung cancer after disease progression on platinum-based therapy (REVEL): a multicentre, double-blind, randomised phase 3 trial

Edward B Garon et al., Lancet VOLUME 384, ISSUE 9944, P665-673, AUGUST 23, 2014

DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60845-X

背景:

ラムシルマブはVEGFR(血管内皮増殖因子受容体)-2の細胞外ドメインを認識するヒトIgG1クラスモノクローナル抗体である。今回は、プラチナ併用化学療法後のIV期非小細胞肺がん患者を対象とし、ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法とドセタキセル単剤療法の二次治療としての有効性と安全性を検証することを目的とした。

方法:

今回の多施設共同、二重盲検、無作為化第III相REVEL試験において、プラチナ併用化学療法による一次治療中、あるいは治療後に病勢進行に至った肺扁平上皮がん、非扁平上皮非小細胞肺がん患者を対象とした。対象患者をラムシルマブ+ドセタキセル併用療法群(RD群)とプラセボ+ドセタキセル療法群(D群)に1:1の割合で無作為割り付けした。割り付け調整因子は性別、地域、PS、前治療における維持療法の有無とした。RD群ではラムシルマブ10mg/kgとドセタキセル75mg/㎡を1日目に投与し、3週間間隔で病勢進行、忍容不能の毒性、患者の治療中止希望、患者死亡のいずれかが確認されるまで繰り返した。D群ではプラセボとそれに続くドセタキセル75mg/㎡を1日目に投与し、3週間間隔でRD群と同様に繰り返した。主要評価項目は無作為割り付けされた全患者を評価対象とした生存期間とした。有害事象は実際に患者が受けた治療に沿って解析した。

結果:

2010年12月03日から2013年01月24日にかけて、1,825人の患者をスクリーニングし、うち1,253人を無作為割り付けした(RD群628人、D群625人)。生存期間中央値(四分位間)はRD群で10.5ヶ月(5.1-21.2)、D群で9.1ヶ月(4.2-18.0)で、ハザード比0.86(95%信頼区間0.75-0.98、p=0.023)だった。無増悪生存期間中央値(四分位間)はRD群で4.5ヶ月(2.3-8.3)、D群で3.0ヶ月(1.4-6.9)で、ハザード比0.76(95%信頼区間0.68-0.86、p<0.0001)だった。安全性評価対象となった患者において、RD群627人中613人(98%)、D群618人中594人(95%)が治療関連有害事象を伴っていた。Grade 3以上の主な有害事象は、好中球減少症(RD群306人(49%)、D群246人(40%))、発熱性好中球減少症(RD群100人(16%)、D群62人(10%))、倦怠感(RD群88人(14%)、D群65人(10%))、白血球減少症(RD群86人(14%)、D群77人(12%))、高血圧(RD群35人(6%)、D群13人(2%))だった。治療関連死(RD群31人(5%)、D群35人(6%))、Grade 3以上の肺出血(RD群8人(1%)、D群8人(1%))は両群間で差がなかった。これらの毒性は治療薬の減量、もしくは支持療法にて管理可能だった。

結論:

IV期非小細胞肺がん患者に対する二次療法としてのラムシルマブ+ドセタキセル併用療法は、生命予後を改善する。

2021年08月04日

ゲフィチニブ+カルボプラチン+ペメトレキセド併用療法・・・NEJ009試験の最新データ

EGFR遺伝子変異陽性患者に対するゲフィチニブ+カルボプラチン+ペメトレキセド併用療法。

NEJ009試験で検証され、過去に何度か取り上げた。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e935374.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e954629.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e966520.html

ゲフィチニブでこの成績なのだから、オシメルチニブ+カルボプラチン+ペメトレキセド併用療法ならもっといいんじゃないか、という発想は当然出てくるわけで、FLAURA2試験で検証中である。

分子標的薬+抗がん薬併用療法というコンセプトに価値があると思われるので、オシメルチニブにもぜひ頑張っていただきたい。

Update analysis of NEJ009: Gefitinib alone (G) versus gefitinib plus chemotherapy (GCP) for non-small cell lung cancer with mutated EGFR.

Eisaku Miyauchi et al., 2021 ASCO Annual Meeting abst.#9081

背景:

NEJ009試験は、未治療のEGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がん患者を対象に、ゲフィチニブ内服+化学療法併用療法とゲフィチニブ内服単剤療法を比較する第III相臨床試験である。今回は、全生存期間に関する更新データ、長期追跡後の忍容性評価について、EGFR遺伝子変異タイプ別、あるいは転移巣別のサブグループ解析を含めて報告する。

方法:

対象患者をゲフィチニブ内服単剤療法群(G群、ゲフィチニブ250mgを1日1回内服)、ゲフィチニブ内服+化学療法併用療群(GCP群、ゲフィチニブ250mgを1日1回内服に加えて、カルボプラチン5AUC+ペメトレキセド500mg/㎡を3週間隔で最大6コースまで、その後はゲフィチニブ内服とペメトレキセド維持療法併用を継続)に無作為に割り付けた。今回の臨床試験では複数の主要評価項目(PFS、PFS2、OS)を設定し、事前に取り決めた階層的評価法に基づいて解析した。

結果:

345人の患者を無作為割り付けした(G群172人、GCP群170人)。直近のデータカットオフ時点(2020年5月22日)では、全生存期間の有意な差は認めなかったものの(ハザード比0.82、95%信頼区間0.64-1.06、p=0.13)、PFS、PFS2についてはGCP群で有意な延長を認めた。最新のPFS、PFS2、OSのデータは、G群でそれぞれ11.2ヶ月、18.0ヶ月、38.5ヶ月で、GCP群でそれぞれ20.9ヶ月、20.9ヶ月、49.0ヶ月だった。初回の報告から今回の解析までの期間、新規の重篤な有害事象は認めなかった。

結論:

ゲフィチニブ単剤療法と比較して、ゲフィチニブ+カルボプラチン+ペメトレキセド併用療法は有意にPFS、PFS2を延長し、EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がんの初回治療としてより望ましい。

NEJ009試験で検証され、過去に何度か取り上げた。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e935374.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e954629.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e966520.html

ゲフィチニブでこの成績なのだから、オシメルチニブ+カルボプラチン+ペメトレキセド併用療法ならもっといいんじゃないか、という発想は当然出てくるわけで、FLAURA2試験で検証中である。

分子標的薬+抗がん薬併用療法というコンセプトに価値があると思われるので、オシメルチニブにもぜひ頑張っていただきたい。

Update analysis of NEJ009: Gefitinib alone (G) versus gefitinib plus chemotherapy (GCP) for non-small cell lung cancer with mutated EGFR.

Eisaku Miyauchi et al., 2021 ASCO Annual Meeting abst.#9081

背景:

NEJ009試験は、未治療のEGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がん患者を対象に、ゲフィチニブ内服+化学療法併用療法とゲフィチニブ内服単剤療法を比較する第III相臨床試験である。今回は、全生存期間に関する更新データ、長期追跡後の忍容性評価について、EGFR遺伝子変異タイプ別、あるいは転移巣別のサブグループ解析を含めて報告する。

方法:

対象患者をゲフィチニブ内服単剤療法群(G群、ゲフィチニブ250mgを1日1回内服)、ゲフィチニブ内服+化学療法併用療群(GCP群、ゲフィチニブ250mgを1日1回内服に加えて、カルボプラチン5AUC+ペメトレキセド500mg/㎡を3週間隔で最大6コースまで、その後はゲフィチニブ内服とペメトレキセド維持療法併用を継続)に無作為に割り付けた。今回の臨床試験では複数の主要評価項目(PFS、PFS2、OS)を設定し、事前に取り決めた階層的評価法に基づいて解析した。

結果:

345人の患者を無作為割り付けした(G群172人、GCP群170人)。直近のデータカットオフ時点(2020年5月22日)では、全生存期間の有意な差は認めなかったものの(ハザード比0.82、95%信頼区間0.64-1.06、p=0.13)、PFS、PFS2についてはGCP群で有意な延長を認めた。最新のPFS、PFS2、OSのデータは、G群でそれぞれ11.2ヶ月、18.0ヶ月、38.5ヶ月で、GCP群でそれぞれ20.9ヶ月、20.9ヶ月、49.0ヶ月だった。初回の報告から今回の解析までの期間、新規の重篤な有害事象は認めなかった。

結論:

ゲフィチニブ単剤療法と比較して、ゲフィチニブ+カルボプラチン+ペメトレキセド併用療法は有意にPFS、PFS2を延長し、EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がんの初回治療としてより望ましい。

2021年07月24日

LC-SCRUM AsiaにおけるKRAS G12C出現頻度

KRAS G12C変異陽性肺がんに対するsotorasibの有効性が示され、臨床導入が現実味を帯びてきた。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e989723.html

今回の報告はあくまでNRAS、HRASにスポットを当てたものだが、実臨床におけるインパクトという意味では、KRAS陽性患者の実像を明らかにしたことの方が興味深い。

そのため、敢えて末尾の図表では、KRASに絞って標記した。

Clinico-pathological and genomic features of NRAS- or HRAS-mutated non-small cell lung cancer (NSCLC) identified in large-scale genomic screening project (LC-SCRUM-Asia).

Yutaro Tamiya et al., 2021 ASCO Annual Meeting abst.#9054

背景:

RAS(KRAS、NRAS、HRAS)は非小細胞肺がんなどのがん種において治療標的となりうるがん遺伝子であり、種々のRAS標的薬が臨床開発の途上にある。しかし、NRAS、HRASといった稀なRAS遺伝子変異がどの程度非小細胞肺がんの病態に関わっているのかは、まだよくわかっていない。

方法:

大規模ゲノムスクリーニングプロジェクトであるLC-SCRUM-Asiaの枠組みの中で、次世代シーケンスシステムであるOncomine Comprehensive Assayを用いて肺がん患者のゲノム異常を前向きに解析した。本プロジェクトのデータベースを用いて、NRAS、HRAS遺伝子異常陽性患者の臨床病理学的背景をKRAS遺伝子異常陽性患者と比較した。

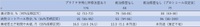

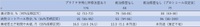

結果:

2015年3月から2020年12月までの期間で、9131人の非小細胞肺がん患者がLC-SCRUM-Asiaに登録された。そのうち8374人(92%)で、次世代シーケンサーでの解析に成功した。RAS遺伝子変異は、タイプ別にそれぞれKRAS遺伝子変異1134人(14%)、NRAS遺伝子変異50人(0.6%)、HRAS遺伝子変異15人(0.2%)が認められた。NRAS変異、HRAS変異で頻度が高かった変異は、NRASでQ61X(78%)、HRASでG13X(80%)だった。一方で、KRAS変異で頻度が高かったのはG12X(84%)だった。NRAS変異では、HRAS変異より有意に男性が多かった(p=0.03)。KRAS、NRAS、HRAS変異全てにおいて、喫煙者が多かった(全体の79%)。NRAS変異(70%)とKRAS変異(89%)では腺がんが多く、一方HRAS変異の60%は扁平上皮がんだった。Tumor Mutation Burden(TMB)はKRAS変異よりもNRAS変異で有意に高値だった(p=0.03)。TP53変異の併存は、KRAS変異よりもHRAS変異で有意に高頻度だった(30% vs 53%、p=0.05)。STK11変異は、統計学的には有意でないものの、KRAS変異よりもHRAS変異において高頻度だった(7% vs 20%、p=0.10)。抗PD-1 / PD-L1抗体の治療効果はこれまでの解析結果では差を認めないものの、HRAS変異を有する患者は本治療に反応していなかった(奏効割合0%、無増悪生存期間中央値1.6ヶ月)。

結論:

NRAS変異、HRAS変異を有する非小細胞肺がんは、KRAS変異を有する非小細胞肺がんとは異なる臨床病理学的背景を有していた。とりわけ、KRAS変異陽性非小細胞肺がんと異なり、HRAS変異陽性非小細胞肺がんには免疫チェックポイント阻害薬が無効であった。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e989723.html

今回の報告はあくまでNRAS、HRASにスポットを当てたものだが、実臨床におけるインパクトという意味では、KRAS陽性患者の実像を明らかにしたことの方が興味深い。

そのため、敢えて末尾の図表では、KRASに絞って標記した。

Clinico-pathological and genomic features of NRAS- or HRAS-mutated non-small cell lung cancer (NSCLC) identified in large-scale genomic screening project (LC-SCRUM-Asia).

Yutaro Tamiya et al., 2021 ASCO Annual Meeting abst.#9054

背景:

RAS(KRAS、NRAS、HRAS)は非小細胞肺がんなどのがん種において治療標的となりうるがん遺伝子であり、種々のRAS標的薬が臨床開発の途上にある。しかし、NRAS、HRASといった稀なRAS遺伝子変異がどの程度非小細胞肺がんの病態に関わっているのかは、まだよくわかっていない。

方法:

大規模ゲノムスクリーニングプロジェクトであるLC-SCRUM-Asiaの枠組みの中で、次世代シーケンスシステムであるOncomine Comprehensive Assayを用いて肺がん患者のゲノム異常を前向きに解析した。本プロジェクトのデータベースを用いて、NRAS、HRAS遺伝子異常陽性患者の臨床病理学的背景をKRAS遺伝子異常陽性患者と比較した。

結果:

2015年3月から2020年12月までの期間で、9131人の非小細胞肺がん患者がLC-SCRUM-Asiaに登録された。そのうち8374人(92%)で、次世代シーケンサーでの解析に成功した。RAS遺伝子変異は、タイプ別にそれぞれKRAS遺伝子変異1134人(14%)、NRAS遺伝子変異50人(0.6%)、HRAS遺伝子変異15人(0.2%)が認められた。NRAS変異、HRAS変異で頻度が高かった変異は、NRASでQ61X(78%)、HRASでG13X(80%)だった。一方で、KRAS変異で頻度が高かったのはG12X(84%)だった。NRAS変異では、HRAS変異より有意に男性が多かった(p=0.03)。KRAS、NRAS、HRAS変異全てにおいて、喫煙者が多かった(全体の79%)。NRAS変異(70%)とKRAS変異(89%)では腺がんが多く、一方HRAS変異の60%は扁平上皮がんだった。Tumor Mutation Burden(TMB)はKRAS変異よりもNRAS変異で有意に高値だった(p=0.03)。TP53変異の併存は、KRAS変異よりもHRAS変異で有意に高頻度だった(30% vs 53%、p=0.05)。STK11変異は、統計学的には有意でないものの、KRAS変異よりもHRAS変異において高頻度だった(7% vs 20%、p=0.10)。抗PD-1 / PD-L1抗体の治療効果はこれまでの解析結果では差を認めないものの、HRAS変異を有する患者は本治療に反応していなかった(奏効割合0%、無増悪生存期間中央値1.6ヶ月)。

結論:

NRAS変異、HRAS変異を有する非小細胞肺がんは、KRAS変異を有する非小細胞肺がんとは異なる臨床病理学的背景を有していた。とりわけ、KRAS変異陽性非小細胞肺がんと異なり、HRAS変異陽性非小細胞肺がんには免疫チェックポイント阻害薬が無効であった。

2021年07月15日

肺がん診療におけるステロイド薬の使い方

少し前と比べると、肺がん診療におけるステロイド薬の使い方、考え方はとても複雑になった。

例を挙げて考えてみたい。

1)化学療法施行時の制吐薬として

デキサメサゾンが一般的に用いられるが、各治療の催吐性リスクに応じて、他の制吐薬とともに使用量が変わる。

とはいえ、この用途ではかなり明確にガイドラインに定められており、少なくとも初回治療時に悩むことはあまりない。

さらに言えば、初回治療時に良好に嘔気が制御されたら、その後用量調整をすることはほぼないだろう。

2)悪液質に対する支持療法として

最近になってアナモレリンが使えるようになったが、悪液質対策としてはステロイド薬の方が遥かに歴史が長く、使用している医師は多いだろう。

使用するステロイド薬、使用する量は医師によってさまざまである。

3)がん性リンパ管症に対する支持療法として

呼吸器領域では、がん性リンパ管症に対する支持療法としてステロイド薬がしばしば用いられる。

患者体重1kg当たり0.5mgのプレドニゾロンを使用するのが一般的ではないだろうか。

4)放射線肺臓炎に対する治療として

感覚として、胸部放射線治療後1-3ヶ月程度で放射線肺臓炎が顕在化することが多いように感じる。

放射線肺臓炎はそもそも長く続く病態なので、患者体重1kg当たり0.5mgのプレドニゾロンを開始し、病状に合わせて漸減しながら月単位で継続することが多い。

厄介なのは、放射線肺臓炎がまだ落ち着いていないうちに肺がんの病勢が悪化したときだ。

一般に10mg/日以上のプレドニゾロンを投与しながらがん薬物療法を行うのは困難なので、どこかで折り合いをつけなければならない。

しかし、一昔前に比べれば、前後対向二門→off cord planningで計60Gyという古典的な照射方法から、定位照射、サイバーナイフ照射、重粒子線と照射法が多様になり、少なくとも定位照射やサイバーナイフでは放射線肺臓炎が軽微に抑えられ、治療の必要がないか、あるいはプレドニゾロンを使ってもより少量、より短期間に抑えられるようになった。

また、これも傾向として、間質性肺炎の治療時のようにじっくり時間をかけて漸減するよりも、比較的短期間で減量、中止を目指し、再燃したら一定量からまた再開、という使い方をされることが増えたように感じる。

5)化学療法による薬剤性肺障害に対して

肺がんのみならず、多領域のがん種の化学療法においても、薬剤性肺障害はしばしば経験する。

薬剤性肺障害が発生したら被疑薬は中止、状況に応じてステロイドを投与し、効果が出るように天を仰ぐ。

深刻な場合は、メチルプレドニゾロンパルス療法まで行う。

6)分子標的薬による薬剤性肺障害に対して

お手軽、安全、安心をモットーに、2002年夏(もう20年も経つのか!)ゲフィチニブを嚆矢としてデビューした分子標的薬だが、上市されて間もなく、我々は薬剤性肺障害の脅威を知ることになった。

ざっと発症率5%、死亡率3%という特徴があり、我が国でも訴訟問題に発展し、海外では薬事承認取り消しにまで追い込まれた。

結局治療は被疑薬の中止とステロイド投与しかないというのが実情で、これは今も昔も変わらない。

7)免疫チェックポイント阻害薬による各種有害事象に対して

近年大きく変わったのはここだろう。

甲状腺機能異常やインシュリン依存性糖尿病といった、生理活性物質の制御もしくは補充で対応するしかないものはともかくとして、多くの免疫関連有害事象にはまずステロイドが使用される。

長く効き続ける免疫チェックポイント阻害薬の性質上、免疫関連有害事象も放射線肺臓炎と同様長期にわたり続くことが多く、いったん始めたステロイドをどのくらいの期間で中止に持っていくかというのは、なかなか難しい命題である。

1)は決まりきった使い方があるし、2)、3)は言ってしまえば患者が天寿を全うするまでひたすら一定量を使い続けるだけなので、そんなに困らない。

もっとも、3)ならば状況が許せばステロイドより先にがん薬物療法を行い、効果に期待するだろう。

問題は4)以下である。

ステロイド薬を使うにあたり、次なるステップのがん薬物療法に適確につなげるために、出口戦略を考えなければならない。

ステロイド薬を早く減らし過ぎればそれぞれの有害事象がぶり返すし、かといってダラダラとステロイド薬を続ければ次治療のタイミングを失ってしまう恐れがある。

例を挙げて考えてみたい。

1)化学療法施行時の制吐薬として

デキサメサゾンが一般的に用いられるが、各治療の催吐性リスクに応じて、他の制吐薬とともに使用量が変わる。

とはいえ、この用途ではかなり明確にガイドラインに定められており、少なくとも初回治療時に悩むことはあまりない。

さらに言えば、初回治療時に良好に嘔気が制御されたら、その後用量調整をすることはほぼないだろう。

2)悪液質に対する支持療法として

最近になってアナモレリンが使えるようになったが、悪液質対策としてはステロイド薬の方が遥かに歴史が長く、使用している医師は多いだろう。

使用するステロイド薬、使用する量は医師によってさまざまである。

3)がん性リンパ管症に対する支持療法として

呼吸器領域では、がん性リンパ管症に対する支持療法としてステロイド薬がしばしば用いられる。

患者体重1kg当たり0.5mgのプレドニゾロンを使用するのが一般的ではないだろうか。

4)放射線肺臓炎に対する治療として

感覚として、胸部放射線治療後1-3ヶ月程度で放射線肺臓炎が顕在化することが多いように感じる。

放射線肺臓炎はそもそも長く続く病態なので、患者体重1kg当たり0.5mgのプレドニゾロンを開始し、病状に合わせて漸減しながら月単位で継続することが多い。

厄介なのは、放射線肺臓炎がまだ落ち着いていないうちに肺がんの病勢が悪化したときだ。

一般に10mg/日以上のプレドニゾロンを投与しながらがん薬物療法を行うのは困難なので、どこかで折り合いをつけなければならない。

しかし、一昔前に比べれば、前後対向二門→off cord planningで計60Gyという古典的な照射方法から、定位照射、サイバーナイフ照射、重粒子線と照射法が多様になり、少なくとも定位照射やサイバーナイフでは放射線肺臓炎が軽微に抑えられ、治療の必要がないか、あるいはプレドニゾロンを使ってもより少量、より短期間に抑えられるようになった。

また、これも傾向として、間質性肺炎の治療時のようにじっくり時間をかけて漸減するよりも、比較的短期間で減量、中止を目指し、再燃したら一定量からまた再開、という使い方をされることが増えたように感じる。

5)化学療法による薬剤性肺障害に対して

肺がんのみならず、多領域のがん種の化学療法においても、薬剤性肺障害はしばしば経験する。

薬剤性肺障害が発生したら被疑薬は中止、状況に応じてステロイドを投与し、効果が出るように天を仰ぐ。

深刻な場合は、メチルプレドニゾロンパルス療法まで行う。

6)分子標的薬による薬剤性肺障害に対して

お手軽、安全、安心をモットーに、2002年夏(もう20年も経つのか!)ゲフィチニブを嚆矢としてデビューした分子標的薬だが、上市されて間もなく、我々は薬剤性肺障害の脅威を知ることになった。

ざっと発症率5%、死亡率3%という特徴があり、我が国でも訴訟問題に発展し、海外では薬事承認取り消しにまで追い込まれた。

結局治療は被疑薬の中止とステロイド投与しかないというのが実情で、これは今も昔も変わらない。

7)免疫チェックポイント阻害薬による各種有害事象に対して

近年大きく変わったのはここだろう。

甲状腺機能異常やインシュリン依存性糖尿病といった、生理活性物質の制御もしくは補充で対応するしかないものはともかくとして、多くの免疫関連有害事象にはまずステロイドが使用される。

長く効き続ける免疫チェックポイント阻害薬の性質上、免疫関連有害事象も放射線肺臓炎と同様長期にわたり続くことが多く、いったん始めたステロイドをどのくらいの期間で中止に持っていくかというのは、なかなか難しい命題である。

1)は決まりきった使い方があるし、2)、3)は言ってしまえば患者が天寿を全うするまでひたすら一定量を使い続けるだけなので、そんなに困らない。

もっとも、3)ならば状況が許せばステロイドより先にがん薬物療法を行い、効果に期待するだろう。

問題は4)以下である。

ステロイド薬を使うにあたり、次なるステップのがん薬物療法に適確につなげるために、出口戦略を考えなければならない。

ステロイド薬を早く減らし過ぎればそれぞれの有害事象がぶり返すし、かといってダラダラとステロイド薬を続ければ次治療のタイミングを失ってしまう恐れがある。

2021年06月30日

今更ながら第III相AVAPERL試験のおさらい

今をときめく?IMpower150試験により有効性が確認されたABCP併用療法→AB併用維持療法。

ABCP、すなわちアテゾリズマブ+ベバシズマブ+カルボプラチン+パクリタキセル併用療法→アテゾリズマブ+ベバシズマブ併用維持療法。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e935130.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e968054.html

ベースとなっているのはECOG4599レジメン、すなわちベバシズマブ+カルボプラチン+パクリタキセル併用療法→ベバシズマブ維持療法で、ABCP療法はそこにさらにアテゾリズマブを上乗せして、ベバシズマブ維持療法にもアテゾリズマブも上乗せしたら、もっと治療成績が良くなるんやなかろうかという発想だろう。

一方、シスプラチン+ペメトレキセド併用療法→ペメトレキセド維持療法の成功を踏まえて、ベバシズマブ+シスプラチン+ペメトレキセド併用療法→ベバシズマブ+ペメトレキセド併用維持療法の有効性と安全性を検証したAVAPERL試験。

ペメトレキセド維持療法の有効性が示されたのと同じ2011年に最初の報告が行われ、この年は肺がん診療の領域に(今となっては当たり前となった)維持療法という新しい治療概念が持ち込まれた、パラダイムシフトが起きた年だった。

改めて振り返ってみると、全生存期間は延長できなかったものの、ベバシズマブとペメトレキセドの両方を維持療法として使用するという時代をかなり先取りしたコンセプトだったように思う。

きちんと記事としてまとめておらず、検索に苦労したので、今回取り上げることにした。

・・・アテゾリズマブ+ベバシズマブ+カルボプラチン+ペメトレキセド併用療法後のアテゾリズマブ+ベバシズマブ+ペメトレキセド維持療法をやったらどうなるんだろう・・・。

・・・コストが高すぎて言い出せない・・・。

Maintenance bevacizumab-pemetrexed after first-line cisplatin-pemetrexed-bevacizumab for advanced nonsquamous nonsmall-cell lung cancer: updated survival analysis of the AVAPERL (MO22089) randomized phase III trial

F Barlesi et al., Ann Oncol. 2014 May;25(5):1044-52.

doi: 10.1093/annonc/mdu098. Epub 2014 Feb 27.

背景:

無作為化第III相AVAPERL試験は、非扁平上皮非小細胞肺がん患者におけるベバシズマブ+ペメトレキセド(BP)併用維持療法の安全性と有効性を検証するための試験である。無増悪生存期間はBP併用維持療法で有意に延長したが、全生存期間解析についてはデータが未成熟のままとなっていた。今回は本試験の生存解析に関する最新データを取り扱う。

対象患者と方法:

進行非扁平上皮非小細胞肺がん患者に対し、初回治療としてベバシズマブ(7.5mg/kg)、シスプラチン(75mg/㎡)、ペメトレキセド(500mg/㎡)の併用療法を3週間隔で4コース施行した。病勢進行に至らなかった患者のみを対象として、ベバシズマブ(7.5mg/kg)単剤維持療法群(B群)と、ベバシズマブ(7.5mg/kg)+ペメトレキセド(500mg/㎡)併用維持療法群(BP群)に無作為割付し、病勢進行もしくは患者の治療中断希望に至るまで3週間隔で治療を継続した。主要評価項目は無増悪生存期間だった。今回の全生存期間解析では、当初のデータ解析時点で生存していた患者のデータを、臨床試験参加施設に個別に問い合わせて追跡調査した。

結果:

376人の患者が導入療法(ベバシズマブ+シスプラチン+ペメトレキセド併用療法)を受けた。病勢コントロール割合は71.9%で、病勢進行に至らなかった患者のうち253人をB群(125人)とBP群(128人)に無作為に割り付けた。追跡期間中央値は14.8ヶ月間で、無増悪生存期間はBP群が有意に延長した(中央値はBP群7.4ヶ月、B群3.7ヶ月、ハザード比0.57、95%信頼区間0.44-0.75、p<0.0001)。解析対象となった253人のうち、58%は今回の解析時点で死亡していた。全生存期間中央値はBP群の方が長かったが、統計学的有意差には至らなかった(中央値はBP群17.1ヶ月、B群13.2ヶ月、ハザード比0.87、95%信頼区間0.63-1.21、p=0.29)。二次治療はB群の77%、BP群の70%で施行されていた。

結論:

ベバシズマブ+シスプラチン+ペメトレキセド併用療法施行後に病勢進行しなかった進行非扁平上皮非小細胞肺がん患者では、ベバシズマブ+ペメトレキセド併用維持療法はベバシズマブ単剤維持療法と比較して、統計学的有意ではないものの全生存期間を延長した。

なお、今回取り上げたのは第二報であり、第一報は以下。

題名とreferenceだけ書き残す。

Randomized phase III trial of maintenance bevacizumab with or without pemetrexed after first-line induction with bevacizumab, cisplatin, and pemetrexed in advanced nonsquamous non-small-cell lung cancer: AVAPERL (MO22089)

Fabrice Barlesi et al., J Clin Oncol. 2013 Aug 20;31(24):3004-11.

doi: 10.1200/JCO.2012.42.3749.

ABCP、すなわちアテゾリズマブ+ベバシズマブ+カルボプラチン+パクリタキセル併用療法→アテゾリズマブ+ベバシズマブ併用維持療法。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e935130.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e968054.html

ベースとなっているのはECOG4599レジメン、すなわちベバシズマブ+カルボプラチン+パクリタキセル併用療法→ベバシズマブ維持療法で、ABCP療法はそこにさらにアテゾリズマブを上乗せして、ベバシズマブ維持療法にもアテゾリズマブも上乗せしたら、もっと治療成績が良くなるんやなかろうかという発想だろう。

一方、シスプラチン+ペメトレキセド併用療法→ペメトレキセド維持療法の成功を踏まえて、ベバシズマブ+シスプラチン+ペメトレキセド併用療法→ベバシズマブ+ペメトレキセド併用維持療法の有効性と安全性を検証したAVAPERL試験。

ペメトレキセド維持療法の有効性が示されたのと同じ2011年に最初の報告が行われ、この年は肺がん診療の領域に(今となっては当たり前となった)維持療法という新しい治療概念が持ち込まれた、パラダイムシフトが起きた年だった。

改めて振り返ってみると、全生存期間は延長できなかったものの、ベバシズマブとペメトレキセドの両方を維持療法として使用するという時代をかなり先取りしたコンセプトだったように思う。

きちんと記事としてまとめておらず、検索に苦労したので、今回取り上げることにした。

・・・アテゾリズマブ+ベバシズマブ+カルボプラチン+ペメトレキセド併用療法後のアテゾリズマブ+ベバシズマブ+ペメトレキセド維持療法をやったらどうなるんだろう・・・。

・・・コストが高すぎて言い出せない・・・。

Maintenance bevacizumab-pemetrexed after first-line cisplatin-pemetrexed-bevacizumab for advanced nonsquamous nonsmall-cell lung cancer: updated survival analysis of the AVAPERL (MO22089) randomized phase III trial

F Barlesi et al., Ann Oncol. 2014 May;25(5):1044-52.

doi: 10.1093/annonc/mdu098. Epub 2014 Feb 27.

背景:

無作為化第III相AVAPERL試験は、非扁平上皮非小細胞肺がん患者におけるベバシズマブ+ペメトレキセド(BP)併用維持療法の安全性と有効性を検証するための試験である。無増悪生存期間はBP併用維持療法で有意に延長したが、全生存期間解析についてはデータが未成熟のままとなっていた。今回は本試験の生存解析に関する最新データを取り扱う。

対象患者と方法:

進行非扁平上皮非小細胞肺がん患者に対し、初回治療としてベバシズマブ(7.5mg/kg)、シスプラチン(75mg/㎡)、ペメトレキセド(500mg/㎡)の併用療法を3週間隔で4コース施行した。病勢進行に至らなかった患者のみを対象として、ベバシズマブ(7.5mg/kg)単剤維持療法群(B群)と、ベバシズマブ(7.5mg/kg)+ペメトレキセド(500mg/㎡)併用維持療法群(BP群)に無作為割付し、病勢進行もしくは患者の治療中断希望に至るまで3週間隔で治療を継続した。主要評価項目は無増悪生存期間だった。今回の全生存期間解析では、当初のデータ解析時点で生存していた患者のデータを、臨床試験参加施設に個別に問い合わせて追跡調査した。

結果:

376人の患者が導入療法(ベバシズマブ+シスプラチン+ペメトレキセド併用療法)を受けた。病勢コントロール割合は71.9%で、病勢進行に至らなかった患者のうち253人をB群(125人)とBP群(128人)に無作為に割り付けた。追跡期間中央値は14.8ヶ月間で、無増悪生存期間はBP群が有意に延長した(中央値はBP群7.4ヶ月、B群3.7ヶ月、ハザード比0.57、95%信頼区間0.44-0.75、p<0.0001)。解析対象となった253人のうち、58%は今回の解析時点で死亡していた。全生存期間中央値はBP群の方が長かったが、統計学的有意差には至らなかった(中央値はBP群17.1ヶ月、B群13.2ヶ月、ハザード比0.87、95%信頼区間0.63-1.21、p=0.29)。二次治療はB群の77%、BP群の70%で施行されていた。

結論:

ベバシズマブ+シスプラチン+ペメトレキセド併用療法施行後に病勢進行しなかった進行非扁平上皮非小細胞肺がん患者では、ベバシズマブ+ペメトレキセド併用維持療法はベバシズマブ単剤維持療法と比較して、統計学的有意ではないものの全生存期間を延長した。

なお、今回取り上げたのは第二報であり、第一報は以下。

題名とreferenceだけ書き残す。

Randomized phase III trial of maintenance bevacizumab with or without pemetrexed after first-line induction with bevacizumab, cisplatin, and pemetrexed in advanced nonsquamous non-small-cell lung cancer: AVAPERL (MO22089)

Fabrice Barlesi et al., J Clin Oncol. 2013 Aug 20;31(24):3004-11.

doi: 10.1200/JCO.2012.42.3749.

2021年06月30日

PD-L1≧50%の進行non-Sq NSCLC患者で、免疫チェックポイント阻害薬単剤療法は必要かつ十分なのか

KEYNOTE-024試験の日本人サブグループ解析の結果、PD-L1≧50%の患者集団における生存期間の95%信頼値は22.9ヶ月以上、5年生存割合は51%と、以下の記事で書いた。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e986810.html

限られた患者集団とは言え、条件を満たした進行非小細胞肺がん患者がペンブロリズマブ単剤療法から治療を開始するとその半数が5年生存するというのは、私のような20世紀デビューの医師からすると、衝撃的な事実である。

とはいえ、実臨床でそこまで良いような印象は、正直言ってない。

本当にそうなるのかどうか、今後検証する必要があるだろう。

スイスの先生とイタリアの先生が、以下のような議論を交わしていたようだ。

スイスの先生とイタリアの先生が、アメリカの患者さんたちの実地臨床データベースから抽出した結果をもって欧州で議論しているのは、私から見れば「他人の褌で相撲を取る」に見えてしまう。

両者の結論は対照的で、なんだかpro-con的な議論で結論が見いだせない。

今回の報告を受けて、私ならPD-L1≧50%の進行非扁平上皮非小細胞肺がん患者の治療を考えるとき、

単剤療法:元気がない人・治療毒性リスクが高い人・進行が緩やかな人・PD-L1≧90%の人

併用療法:非喫煙者・治療毒性リスクが低い人・進行が速い、或いは病巣が増大するとPSが悪化しやすそうな人、PD-L1 50-89%

と使い分けるかなあ。

非喫煙者を潜在的な(未知の、あるいは評価困難な)ドライバー遺伝子変異陽性群と捉えると、多分ドライバー遺伝子変異陽性の患者は、併用療法の方がいいんだろう。

分子標的薬が使えなくなったら、次治療では併用療法を行うのがスマートかも知れない。

こうした考え方は、ニボルマブ+イピリムマブを使うとき、どんな人にCM227レジメンを、どんな人にCM9LAレジメンを使うか、といったところにも応用できそうな気がする。

Effectiveness of PD-(L)1 inhibitors alone or in combination with platinum-doublet chemotherapy in first-line (1L) non-squamous non-small cell lung cancer (Nsq-NSCLC) with high PD-L1 expression using real-world data

Solange Peters, MD, PhD

ESMO Virtual Plenary. Presented April 8, 2020.

腫瘍細胞におけるPD-L1高発現、すなわちPD-L1発現割合(TPS)≧50%の進行非扁平上皮非小細胞肺がん患者においては、抗PD-1 / PD-L1抗体の単剤療法と、抗PD-1 / PD-L1抗体+プラチナ併用化学療法のいずれも初回薬物療法の治療選択肢である。こうした患者においてどちらの治療が最適なのか、実際のところはっきりしない。Peters教授のグループは、実社会においてこれらの治療を受けた患者集団の治療経過について調査した。

米国のFlatiron Health電子データベースを用いて、条件に合う患者を抽出した。データベースにない事項は、医療者のカルテ、バイオマーカー評価結果報告書、病理診断結果報告書などから抽出した。非小細胞肺がん患者24,075人から、条件に合う患者520人を抽出した。主な条件は、IV期相当の状態(新規の進行非小細胞肺がん患者もしくは術後再発の治癒不能非小細胞肺がん患者)、非扁平上皮がん、ドライバー遺伝子変異がない、血液生化学検査で正常である、PS 0-2、TPS≧50%、初回薬物療法として抗PD-1 / PD-L1抗体の単剤療法もしくは抗PD-1 / PD-L1抗体+プラチナ併用化学療法を行っている、とした。特定の患者集団では、対象患者数が少ないとか、治療戦略(担当医の治療指針)のバラつきが目立った。そのため、今回の調査ではそうしたサブグループと判断された扁平上皮がんの患者、TPS 1-49%の患者は除外した。

事実上、単剤療法は全てペンブロリズマブ単剤療法であり、併用療法は全てペンブロリズマブ+カルボプラチン+ペメトレキセド併用療法だった。

患者の内訳は単剤療法群351人、併用療法群169人だった。主要評価項目は全生存期間で、副次評価項目は臨床的無増悪生存期間(画像評価上の悪化ではなく、患者の病状悪化を病勢進行と捉える)とした。単剤療法群には、より予後不良な背景(高齢、術後再発)を持つ患者が多かった。傾向スコアマッチング法(propensity score matching methods)を用いて患者背景で調整した上でハザード比を算出した。以下の背景因子について調整した:年齢、性別、人種、喫煙歴、PS、転移様式、脳転移の有無、肝転移の有無、診断から治療開始までの期間。

観察期間中央値は単剤療法群で23.5ヶ月、併用療法群で19.9ヶ月だった。以下に示すように、全生存期間、無増悪生存期間のどちらでも、両群間に有意差はつかなかった。

Peters教授は以下のようにコメントしている。

・全生存期間の生存曲線は、両群間で完全に重なっている

・画像診断上の無増悪生存期間の生存曲線も同様に重なっているように見えるが、治療期間の早い段階においては単剤療法群で病勢進行が目立ち、併用療法の方が優れているように見える

・治療早期に病勢進行に至る患者が多いことは免疫チェックポイント阻害薬単剤療法の臨床試験ではよく知られた現象だが、それがそのまま全生存期間や臨床的無増悪生存期間に反映されるわけではない

全体の患者集団では両治療群間に差は見られなかったわけだが、非喫煙者集団では併用療法群の方が統計学的有意に予後良好だった。この患者集団では、併用療法により死亡リスクが75%(p=0.02)、病勢進行リスクが60%(p=0.04)低減された。

脳転移患者集団、肝転移患者集団においては、両治療群間の治療成績は同等だった。

治療開始から中止までの期間中央値は、単剤療法群で8.5ヶ月、併用療法群で7.3ヶ月だった。後治療は単剤療法群の31%が、併用療法群の33%が受けていた。

Peters教授の発表を受けて、討論に参加したCappuzo教授は以下のようにコメントしている。

・重要で刺激的な発表であり、科学的な見地からは単剤療法と併用療法どちらを選ぶべきかの結論は今回の発表だけでは出せない

・全生存期間に差がない以上、単剤療法と併用療法のどちらがベストなのか、個別の患者ごとに判断しなければいけないということははっきりした

・PD-L1高発現の非小細胞肺がん患者において免疫チェックポイント阻害薬単剤療法が化学療法を凌ぐことは確かだが、一方で第III相臨床試験に参加した患者の30%では、免疫チェックポイント阻害薬単剤療法よりも、化学療法との併用療法の方が、より予後良好だった

・PD-L1高発現の患者を対象としたほとんどの臨床試験において、免疫チェックポイント阻害薬単剤療法での生存期間中央値は2年未満だが、併用療法では2年を上回る

・一方で、併用療法では毒性も強くなる

・grade 3-5の毒性は併用療法では患者の60%に見られるが、単剤療法では20%である

・毒性管理は実臨床においては重要で、治療毒性に耐えうる限り、進行の早い患者には併用療法を使いたいし、一方で進行の緩やかな患者や忍容性の乏しい患者では単剤療法を使いたい

・一般に、非喫煙者における免疫チェックポイント阻害薬の効果は乏しいとされているので、免疫チェックポイント阻害薬に化学療法上乗せが必要かどうかよりも、そもそもこの患者集団全てに免疫チェックポイント阻害薬が必要なのか、化学療法だけではダメなのか、免疫チェックポイント阻害薬が全く役に立たないのはどんな非喫煙者なのか、という視点がほしい

・PD-L1高発現の患者は、一様ではない

・PD-L1≧90%の患者には免疫チェックポイント阻害薬が著効するため、こうした患者には単剤療法が最適な治療かも知れない

・結局のところ、安全性が担保される限りはPD-L1≧50%の全ての患者に併用療法を適用したいが、PD-L1≧90%の患者とか、患者の治療忍容性に懸念があるときは、単剤療法を行いたい

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e986810.html

限られた患者集団とは言え、条件を満たした進行非小細胞肺がん患者がペンブロリズマブ単剤療法から治療を開始するとその半数が5年生存するというのは、私のような20世紀デビューの医師からすると、衝撃的な事実である。

とはいえ、実臨床でそこまで良いような印象は、正直言ってない。

本当にそうなるのかどうか、今後検証する必要があるだろう。

スイスの先生とイタリアの先生が、以下のような議論を交わしていたようだ。

スイスの先生とイタリアの先生が、アメリカの患者さんたちの実地臨床データベースから抽出した結果をもって欧州で議論しているのは、私から見れば「他人の褌で相撲を取る」に見えてしまう。

両者の結論は対照的で、なんだかpro-con的な議論で結論が見いだせない。

今回の報告を受けて、私ならPD-L1≧50%の進行非扁平上皮非小細胞肺がん患者の治療を考えるとき、

単剤療法:元気がない人・治療毒性リスクが高い人・進行が緩やかな人・PD-L1≧90%の人

併用療法:非喫煙者・治療毒性リスクが低い人・進行が速い、或いは病巣が増大するとPSが悪化しやすそうな人、PD-L1 50-89%

と使い分けるかなあ。

非喫煙者を潜在的な(未知の、あるいは評価困難な)ドライバー遺伝子変異陽性群と捉えると、多分ドライバー遺伝子変異陽性の患者は、併用療法の方がいいんだろう。

分子標的薬が使えなくなったら、次治療では併用療法を行うのがスマートかも知れない。

こうした考え方は、ニボルマブ+イピリムマブを使うとき、どんな人にCM227レジメンを、どんな人にCM9LAレジメンを使うか、といったところにも応用できそうな気がする。

Effectiveness of PD-(L)1 inhibitors alone or in combination with platinum-doublet chemotherapy in first-line (1L) non-squamous non-small cell lung cancer (Nsq-NSCLC) with high PD-L1 expression using real-world data

Solange Peters, MD, PhD

ESMO Virtual Plenary. Presented April 8, 2020.

腫瘍細胞におけるPD-L1高発現、すなわちPD-L1発現割合(TPS)≧50%の進行非扁平上皮非小細胞肺がん患者においては、抗PD-1 / PD-L1抗体の単剤療法と、抗PD-1 / PD-L1抗体+プラチナ併用化学療法のいずれも初回薬物療法の治療選択肢である。こうした患者においてどちらの治療が最適なのか、実際のところはっきりしない。Peters教授のグループは、実社会においてこれらの治療を受けた患者集団の治療経過について調査した。

米国のFlatiron Health電子データベースを用いて、条件に合う患者を抽出した。データベースにない事項は、医療者のカルテ、バイオマーカー評価結果報告書、病理診断結果報告書などから抽出した。非小細胞肺がん患者24,075人から、条件に合う患者520人を抽出した。主な条件は、IV期相当の状態(新規の進行非小細胞肺がん患者もしくは術後再発の治癒不能非小細胞肺がん患者)、非扁平上皮がん、ドライバー遺伝子変異がない、血液生化学検査で正常である、PS 0-2、TPS≧50%、初回薬物療法として抗PD-1 / PD-L1抗体の単剤療法もしくは抗PD-1 / PD-L1抗体+プラチナ併用化学療法を行っている、とした。特定の患者集団では、対象患者数が少ないとか、治療戦略(担当医の治療指針)のバラつきが目立った。そのため、今回の調査ではそうしたサブグループと判断された扁平上皮がんの患者、TPS 1-49%の患者は除外した。

事実上、単剤療法は全てペンブロリズマブ単剤療法であり、併用療法は全てペンブロリズマブ+カルボプラチン+ペメトレキセド併用療法だった。

患者の内訳は単剤療法群351人、併用療法群169人だった。主要評価項目は全生存期間で、副次評価項目は臨床的無増悪生存期間(画像評価上の悪化ではなく、患者の病状悪化を病勢進行と捉える)とした。単剤療法群には、より予後不良な背景(高齢、術後再発)を持つ患者が多かった。傾向スコアマッチング法(propensity score matching methods)を用いて患者背景で調整した上でハザード比を算出した。以下の背景因子について調整した:年齢、性別、人種、喫煙歴、PS、転移様式、脳転移の有無、肝転移の有無、診断から治療開始までの期間。

観察期間中央値は単剤療法群で23.5ヶ月、併用療法群で19.9ヶ月だった。以下に示すように、全生存期間、無増悪生存期間のどちらでも、両群間に有意差はつかなかった。

Peters教授は以下のようにコメントしている。

・全生存期間の生存曲線は、両群間で完全に重なっている

・画像診断上の無増悪生存期間の生存曲線も同様に重なっているように見えるが、治療期間の早い段階においては単剤療法群で病勢進行が目立ち、併用療法の方が優れているように見える

・治療早期に病勢進行に至る患者が多いことは免疫チェックポイント阻害薬単剤療法の臨床試験ではよく知られた現象だが、それがそのまま全生存期間や臨床的無増悪生存期間に反映されるわけではない

全体の患者集団では両治療群間に差は見られなかったわけだが、非喫煙者集団では併用療法群の方が統計学的有意に予後良好だった。この患者集団では、併用療法により死亡リスクが75%(p=0.02)、病勢進行リスクが60%(p=0.04)低減された。

脳転移患者集団、肝転移患者集団においては、両治療群間の治療成績は同等だった。

治療開始から中止までの期間中央値は、単剤療法群で8.5ヶ月、併用療法群で7.3ヶ月だった。後治療は単剤療法群の31%が、併用療法群の33%が受けていた。

Peters教授の発表を受けて、討論に参加したCappuzo教授は以下のようにコメントしている。

・重要で刺激的な発表であり、科学的な見地からは単剤療法と併用療法どちらを選ぶべきかの結論は今回の発表だけでは出せない

・全生存期間に差がない以上、単剤療法と併用療法のどちらがベストなのか、個別の患者ごとに判断しなければいけないということははっきりした

・PD-L1高発現の非小細胞肺がん患者において免疫チェックポイント阻害薬単剤療法が化学療法を凌ぐことは確かだが、一方で第III相臨床試験に参加した患者の30%では、免疫チェックポイント阻害薬単剤療法よりも、化学療法との併用療法の方が、より予後良好だった

・PD-L1高発現の患者を対象としたほとんどの臨床試験において、免疫チェックポイント阻害薬単剤療法での生存期間中央値は2年未満だが、併用療法では2年を上回る

・一方で、併用療法では毒性も強くなる

・grade 3-5の毒性は併用療法では患者の60%に見られるが、単剤療法では20%である

・毒性管理は実臨床においては重要で、治療毒性に耐えうる限り、進行の早い患者には併用療法を使いたいし、一方で進行の緩やかな患者や忍容性の乏しい患者では単剤療法を使いたい

・一般に、非喫煙者における免疫チェックポイント阻害薬の効果は乏しいとされているので、免疫チェックポイント阻害薬に化学療法上乗せが必要かどうかよりも、そもそもこの患者集団全てに免疫チェックポイント阻害薬が必要なのか、化学療法だけではダメなのか、免疫チェックポイント阻害薬が全く役に立たないのはどんな非喫煙者なのか、という視点がほしい

・PD-L1高発現の患者は、一様ではない

・PD-L1≧90%の患者には免疫チェックポイント阻害薬が著効するため、こうした患者には単剤療法が最適な治療かも知れない

・結局のところ、安全性が担保される限りはPD-L1≧50%の全ての患者に併用療法を適用したいが、PD-L1≧90%の患者とか、患者の治療忍容性に懸念があるときは、単剤療法を行いたい

2021年06月19日

ラムシルマブの胸水制御効果・・・ベバシズマブよりは劣るか

ベバシズマブに胸水制御効果があるのなら、果たしてラムシルマブではどうか、というのがこの後方視的研究の一つの注目点だろう。

既治療進行非小細胞肺がんに対してドセタキセル+ラムシルマブ併用療法を施行された患者を集積して調べたところ、胸水に関する奏効割合は7.7%、病勢コントロール割合は53.8%で、本治療で胸水が減少に転じる患者は少なかった様子。胸水コントロール割合が91.3%だったカルボプラチン+パクリタキセル+ベバシズマブ併用療法に比べると見劣りしてしまう。

Impact of docetaxel plus ramucirumab on metastatic site in previously treated patients with non-small cell lung cancer: a multicenter retrospective study

Kinnosuke Matsumoto et al., Transl Lung Cancer Res. 2021 Apr;10(4):1642-1652.

doi: 10.21037/tlcr-20-1263.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8107751/

背景:

ドセタキセル(DTX)+ラムシルマブ(RAM)併用療法は、既治療非小細胞肺がんに対する最適な治療の1つとして推奨されている。しかし、実地臨床におけるDTX+RAM併用療法の報告はほとんどなく、ECOG-PS改善効果や遠隔転移巣制御効果については未だよく分かっていない。

方法:

2016年06月から2020年3月にかけて、日本国内4施設からDTX+RAM併用療法を施行された非小細胞肺がん患者を集積した。後方視的に奏効割合(ORR)、病勢コントロール割合(DCR)、無増悪生存期間(PFS)を調査し、PFSについて単変数ないし多変数解析を行い、独立した予後因子を抽出した。がん性胸水に関する効果は、胸水穿刺を行わずとも明らかに胸水が減少したときは部分奏効(PR)、DTX+RAM併用療法開始から6週間経過しても明らかな胸水増加がなければ病勢安定(SD)とした。対象とした患者は、2020年06月30日まで追跡調査した。

結果:

計237人の患者を集積した。年齢中央値は66歳(範囲は33‐82歳)、75歳以上が30人(12.7%)、女性が87人(36.7%)、腺がんが180人(75.9%)、扁平上皮がんが38人(16.0%)、ECOG-PS 0/1/2はそれぞれ28人(11.8%)/161人(67.9%)/40人(16.9%)、EGFR遺伝子変異陽性は66人(29.5%)、がん性胸水貯留を伴う患者は71人(30.1%)、肺内転移を伴う患者は100人(42.2%)、肝転移を伴う患者は38人(16.0%)、脳転移を有する患者は60人(25.4%)だった。全患者集団におけるORRは25.2%、DCRは63.9%、PFSは4.5ヶ月、生存期間中央値(OS)は13.4ヶ月だった。がん性胸水貯留を伴う患者でのORRは7.7%、DCRは53.8%、肺内転移を有する患者でのORRは30.3%、DCRは77.5%、肝転移を有する患者でのORRは48.6%、DCRは71.4%だった。多変数解析を行ったところ、がん性胸水貯留、肺内転移、肝転移はPFSの予後不良因子とはならなかった。しかしながら、ECOG-PS≧2(ハザード比1.66、95%信頼区間1.14-2.40、p=0.008)、脳転移(ハザード比1.71、95%信頼区間1.23-2.37、p=0.001)はPFS短縮に関連する有意な独立予後不良因子だった。

結論:

DTX+RAM併用療法はがん性胸水、肺転移、肝転移を有する既治療非小細胞肺がん患者の最適な治療の1つとなり得るが、ECOG-PS≧2や脳転移を有する患者ではより慎重に適応判断するべきと考えられた。

既治療進行非小細胞肺がんに対してドセタキセル+ラムシルマブ併用療法を施行された患者を集積して調べたところ、胸水に関する奏効割合は7.7%、病勢コントロール割合は53.8%で、本治療で胸水が減少に転じる患者は少なかった様子。胸水コントロール割合が91.3%だったカルボプラチン+パクリタキセル+ベバシズマブ併用療法に比べると見劣りしてしまう。

Impact of docetaxel plus ramucirumab on metastatic site in previously treated patients with non-small cell lung cancer: a multicenter retrospective study

Kinnosuke Matsumoto et al., Transl Lung Cancer Res. 2021 Apr;10(4):1642-1652.

doi: 10.21037/tlcr-20-1263.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8107751/

背景:

ドセタキセル(DTX)+ラムシルマブ(RAM)併用療法は、既治療非小細胞肺がんに対する最適な治療の1つとして推奨されている。しかし、実地臨床におけるDTX+RAM併用療法の報告はほとんどなく、ECOG-PS改善効果や遠隔転移巣制御効果については未だよく分かっていない。

方法:

2016年06月から2020年3月にかけて、日本国内4施設からDTX+RAM併用療法を施行された非小細胞肺がん患者を集積した。後方視的に奏効割合(ORR)、病勢コントロール割合(DCR)、無増悪生存期間(PFS)を調査し、PFSについて単変数ないし多変数解析を行い、独立した予後因子を抽出した。がん性胸水に関する効果は、胸水穿刺を行わずとも明らかに胸水が減少したときは部分奏効(PR)、DTX+RAM併用療法開始から6週間経過しても明らかな胸水増加がなければ病勢安定(SD)とした。対象とした患者は、2020年06月30日まで追跡調査した。

結果:

計237人の患者を集積した。年齢中央値は66歳(範囲は33‐82歳)、75歳以上が30人(12.7%)、女性が87人(36.7%)、腺がんが180人(75.9%)、扁平上皮がんが38人(16.0%)、ECOG-PS 0/1/2はそれぞれ28人(11.8%)/161人(67.9%)/40人(16.9%)、EGFR遺伝子変異陽性は66人(29.5%)、がん性胸水貯留を伴う患者は71人(30.1%)、肺内転移を伴う患者は100人(42.2%)、肝転移を伴う患者は38人(16.0%)、脳転移を有する患者は60人(25.4%)だった。全患者集団におけるORRは25.2%、DCRは63.9%、PFSは4.5ヶ月、生存期間中央値(OS)は13.4ヶ月だった。がん性胸水貯留を伴う患者でのORRは7.7%、DCRは53.8%、肺内転移を有する患者でのORRは30.3%、DCRは77.5%、肝転移を有する患者でのORRは48.6%、DCRは71.4%だった。多変数解析を行ったところ、がん性胸水貯留、肺内転移、肝転移はPFSの予後不良因子とはならなかった。しかしながら、ECOG-PS≧2(ハザード比1.66、95%信頼区間1.14-2.40、p=0.008)、脳転移(ハザード比1.71、95%信頼区間1.23-2.37、p=0.001)はPFS短縮に関連する有意な独立予後不良因子だった。

結論:

DTX+RAM併用療法はがん性胸水、肺転移、肝転移を有する既治療非小細胞肺がん患者の最適な治療の1つとなり得るが、ECOG-PS≧2や脳転移を有する患者ではより慎重に適応判断するべきと考えられた。

2021年06月19日

がん性胸膜炎、悪性胸水貯留と血管増殖因子阻害薬(ベバシズマブ、ラムシルマブ)

無増悪生存期間延長効果に優れるものの、全生存期間延長効果はそれほどでもない血管増殖因子阻害薬(ベバシズマブ、ラムシルマブ)。

ある先生は製薬企業主催のランチョンセミナーで「このカテゴリーの薬は、ふりかけと思って使ってもらったらいい」と秀逸なコメントをされていた。

もっとオシャンティーに言えば、トッピングというところだろうか。

個人的には、腫瘍縮小を急ぎたいとき、悪性胸水や腹水を伴う時に考えるべきトッピングだと思っている。

以前そんな記事を書いたのだが、探すのにかなり手間取ってしまった。

今後の検索を容易にするために、2013年12月当時の記事を一部修正して、7年半ぶりに移植する。

2008年に修行先から大分へ帰ってきてからずっとお付き合いしていた患者が、当時がん性腹水貯留で苦しんでいた。

2007年末に局所進行原発性肺腺癌と診断されたが、放射線治療不能でシスプラチン+ジェムシタビン併用療法を施行し、有害事象(副作用)で継続困難となった。

この段階で若手医師から診療を引き継いだ。

この時点で自己免疫性肝炎を併発し、通常の化学療法は困難な状況だった。

確定診断した病院から資料を取り寄せて詳しく調べたところ、EGFR遺伝子変異陽性であることが判明し、直ちにゲフィチニブを開始、良好な腫瘍縮小効果が得られ、放射線科医と再協議の末、一旦ゲフィチニブを中止の上で根治的胸部放射線療法を行った。

結局、後に肝転移、骨転移で再燃し、その後はペメトレキセド単剤療法、エルロチニブ単剤療法と治療内容を変更してきた。

後にエルロチニブの皮膚障害に耐え切れずに一旦中止、その後急速にがん性腹水貯留が進行した。

エルロチニブを減量して再開し、間欠的に腹水を除去しながら経過を見た。

当時はアファチニブの薬事承認、薬価収載を間近に控えていたころで、少しずつでも腹水がたまる速度が低下してくれれば、アファチニブに期待をかけられるだろうと我慢の治療を強いられていた。

今ならばT790M耐性変異をチェックし、陽性であればオシメルチニブを使用していたことだろう。

結局この患者は、病状悪化のため次の治療には移行できずに亡くなった。

もうひとつ、可能性があるなら試しておきたい治療があった。

血管上皮成長因子抗体であるベバシズマブは、胸水貯留を伴う肺癌患者に対して胸水コントロール効果が高いことが知られていた。

2013年の夏に開催された日本臨床腫瘍学会総会において、胸水貯留患者に対するカルボプラチン+パクリタキセル+ベバシズマブの効果を検証する第II相試験の結果が報告された。参加した患者23人を検証したところ、奏効割合は60.8%、病勢コントロール割合は87%、無増悪生存期間中央値は7.1ヶ月、全生存期間中央値は11.7ヶ月、胸水コントロール割合は91.3%とのことだった。EGFR遺伝子変異陽性患者は4人、EML4-ALK陽性患者は1人含まれていた。

Phase2 study of bevacizumab with carboplatin-paclitaxel for non-small cell lung cancer with malignant pleural effusion.

Tamiya M, Tamiya A, Yamadori T, Nakao K, Asami K, Yasue T, Otsuka T, Shiroyama T, Morishita N, Suzuki H, Okamoto N, Okishio K, Kawaguchi T, Atagi S, Kawase I, Hirashima T.

Med Oncol. 2013;30(3):676.

また、二次治療としてのエルロチニブ+ベバシズマブ併用療法の意義を検討した大規模第III相試験として、BeTa traialが知られていた。636人の患者がエルロチニブ+ベバシズマブ併用療法とエルロチニブ単独療法のいずれかに振り分けられたが、それぞれの無増悪生存期間中央値は3.4ヶ月と1.7ヶ月、全生存期間中央値は9.3ヶ月と9.2ヶ月で、無増悪生存期間は併用療法群が有意に良好だったけれど、主たる評価項目である全生存期間ではベバシズマブの上乗せ効果は認められなかった。併用療法の意義はないと結論されたが、本試験の参加者で、EGFR遺伝子変異の状態が判明していた患者は355人(55.8%)、そのうちEGFR遺伝子変異陽性患者は30人(355人中の8.5%)しか含まれていなかった。数が少なくて参考程度にしかならないが、EGFR遺伝子変異陽性患者だけで解析すると併用療法群の生存期間中央値は未到達(95%信頼区間は22.6ヶ月-未到達)、エルロチニブ単独療法群では中央値は20.2ヶ月(95%信頼区間は16.4ヶ月-31.1ヶ月)であり、そのハザード比は0.44(0.11-1.67)だった。論文投稿時点において、すなわち主たる評価項目について十分な結論が出ている段階で、生存期間中央値が計測できない、すなわち少なくとも半数以上のEGFR遺伝子変異陽性の併用療法群の患者はこの時点で生存していた、というのはとても希望が持てる事実だと感じた。

Efficacy of bevacizumab plus erlotinib versus erlotinib alone in advanced non-small-cell lung cancer after failure of standard first-line chemotherapy (BeTa): a double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial.

Herbst RS, Ansari R, Bustin F, Flynn P, Hart L, Otterson GA, Vlahovic G, Soh CH, O'Connor P, Hainsworth J.

Lancet. 2011 May 28;377(9780):1846-54

本来は、「胸水/腹水貯留を伴うEGFR遺伝子変異陽性の非小細胞・非扁平上皮肺癌患者を対象としたエルロチニブ+ベバシズマブ併用療法の臨床試験」を組んで、改めて検証するべきだろう。

ある先生は製薬企業主催のランチョンセミナーで「このカテゴリーの薬は、ふりかけと思って使ってもらったらいい」と秀逸なコメントをされていた。

もっとオシャンティーに言えば、トッピングというところだろうか。

個人的には、腫瘍縮小を急ぎたいとき、悪性胸水や腹水を伴う時に考えるべきトッピングだと思っている。

以前そんな記事を書いたのだが、探すのにかなり手間取ってしまった。

今後の検索を容易にするために、2013年12月当時の記事を一部修正して、7年半ぶりに移植する。

2008年に修行先から大分へ帰ってきてからずっとお付き合いしていた患者が、当時がん性腹水貯留で苦しんでいた。

2007年末に局所進行原発性肺腺癌と診断されたが、放射線治療不能でシスプラチン+ジェムシタビン併用療法を施行し、有害事象(副作用)で継続困難となった。

この段階で若手医師から診療を引き継いだ。

この時点で自己免疫性肝炎を併発し、通常の化学療法は困難な状況だった。

確定診断した病院から資料を取り寄せて詳しく調べたところ、EGFR遺伝子変異陽性であることが判明し、直ちにゲフィチニブを開始、良好な腫瘍縮小効果が得られ、放射線科医と再協議の末、一旦ゲフィチニブを中止の上で根治的胸部放射線療法を行った。

結局、後に肝転移、骨転移で再燃し、その後はペメトレキセド単剤療法、エルロチニブ単剤療法と治療内容を変更してきた。

後にエルロチニブの皮膚障害に耐え切れずに一旦中止、その後急速にがん性腹水貯留が進行した。

エルロチニブを減量して再開し、間欠的に腹水を除去しながら経過を見た。

当時はアファチニブの薬事承認、薬価収載を間近に控えていたころで、少しずつでも腹水がたまる速度が低下してくれれば、アファチニブに期待をかけられるだろうと我慢の治療を強いられていた。

今ならばT790M耐性変異をチェックし、陽性であればオシメルチニブを使用していたことだろう。

結局この患者は、病状悪化のため次の治療には移行できずに亡くなった。

もうひとつ、可能性があるなら試しておきたい治療があった。

血管上皮成長因子抗体であるベバシズマブは、胸水貯留を伴う肺癌患者に対して胸水コントロール効果が高いことが知られていた。

2013年の夏に開催された日本臨床腫瘍学会総会において、胸水貯留患者に対するカルボプラチン+パクリタキセル+ベバシズマブの効果を検証する第II相試験の結果が報告された。参加した患者23人を検証したところ、奏効割合は60.8%、病勢コントロール割合は87%、無増悪生存期間中央値は7.1ヶ月、全生存期間中央値は11.7ヶ月、胸水コントロール割合は91.3%とのことだった。EGFR遺伝子変異陽性患者は4人、EML4-ALK陽性患者は1人含まれていた。

Phase2 study of bevacizumab with carboplatin-paclitaxel for non-small cell lung cancer with malignant pleural effusion.

Tamiya M, Tamiya A, Yamadori T, Nakao K, Asami K, Yasue T, Otsuka T, Shiroyama T, Morishita N, Suzuki H, Okamoto N, Okishio K, Kawaguchi T, Atagi S, Kawase I, Hirashima T.

Med Oncol. 2013;30(3):676.

また、二次治療としてのエルロチニブ+ベバシズマブ併用療法の意義を検討した大規模第III相試験として、BeTa traialが知られていた。636人の患者がエルロチニブ+ベバシズマブ併用療法とエルロチニブ単独療法のいずれかに振り分けられたが、それぞれの無増悪生存期間中央値は3.4ヶ月と1.7ヶ月、全生存期間中央値は9.3ヶ月と9.2ヶ月で、無増悪生存期間は併用療法群が有意に良好だったけれど、主たる評価項目である全生存期間ではベバシズマブの上乗せ効果は認められなかった。併用療法の意義はないと結論されたが、本試験の参加者で、EGFR遺伝子変異の状態が判明していた患者は355人(55.8%)、そのうちEGFR遺伝子変異陽性患者は30人(355人中の8.5%)しか含まれていなかった。数が少なくて参考程度にしかならないが、EGFR遺伝子変異陽性患者だけで解析すると併用療法群の生存期間中央値は未到達(95%信頼区間は22.6ヶ月-未到達)、エルロチニブ単独療法群では中央値は20.2ヶ月(95%信頼区間は16.4ヶ月-31.1ヶ月)であり、そのハザード比は0.44(0.11-1.67)だった。論文投稿時点において、すなわち主たる評価項目について十分な結論が出ている段階で、生存期間中央値が計測できない、すなわち少なくとも半数以上のEGFR遺伝子変異陽性の併用療法群の患者はこの時点で生存していた、というのはとても希望が持てる事実だと感じた。

Efficacy of bevacizumab plus erlotinib versus erlotinib alone in advanced non-small-cell lung cancer after failure of standard first-line chemotherapy (BeTa): a double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial.

Herbst RS, Ansari R, Bustin F, Flynn P, Hart L, Otterson GA, Vlahovic G, Soh CH, O'Connor P, Hainsworth J.

Lancet. 2011 May 28;377(9780):1846-54

本来は、「胸水/腹水貯留を伴うEGFR遺伝子変異陽性の非小細胞・非扁平上皮肺癌患者を対象としたエルロチニブ+ベバシズマブ併用療法の臨床試験」を組んで、改めて検証するべきだろう。

2021年06月15日

WJOG8515L・・・EGFR-TKIを使いつくした後に、ニボルマブは使えるのか?

EGFR遺伝子変異陽性患者でも、免疫チェックポイント阻害薬が効く人には効く。

とは言え、全生存期間は同等、無増悪生存期間はおしなべて短縮される、となると、なかなか使い方が難しい。

簡単にコンセプトをまとめると、EGFR遺伝子変異陽性進行非小細胞肺がんに対して、オシメルチニブを含めたEGFRチロシンキナーゼ阻害薬がこれ以上使えない、となったとき、次治療として免疫チェックポイント阻害薬がいいのか、プラチナ併用化学療法がいいのかを見る試験。

この患者集団では、一般に免疫チェックポイント阻害薬の効果は期待しがたい上、免疫チェックポイント阻害薬使用後にEGFRチロシンキナーゼ阻害薬を使用すると高率に薬剤性肺障害に見舞われると考えられてきた。

全生存期間は同等で、一部の患者ではニボルマブの長期にわたる有効性が認められたということで、免疫チェックポイント阻害薬を使う選択肢も残しておくべきだ、というのが学ぶべき点なのだろう。

A randomized phase II study comparing nivolumab (NIVO) with carboplatin-pemetrexed (CbPEM) for patients (pts) with EGFR mutation-positive non-small cell lung cancer (NSCLC) who acquire resistance to tyrosine kinase inhibitors (TKIs) not due to a secondary T790M mutation (WJOG8515L).

Hidetoshi Hayashi et al., 2021 ASCO Annual Meeting abst.#9037

背景:

EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌に対する抗PD-1抗体の有効性についてはあまり言及されていないが、こうした患者に対するEGFRチロシンキナーゼ阻害薬使用後に、T790M耐性変異以外のメカニズムで病勢進行に至った場合には、ニボルマブの効果が得られるかもしれない。こうした患者を対象として、ニボルマブ単剤療法とカルボプラチン+ペメトレキセド併用療法を比較したランダム化第II相試験を行ったので報告する。

方法:

EGFR遺伝子変異陽性進行非小細胞肺がん患者で、EGFRチロシンキナーゼ阻害薬使用後に病勢進行に至った者を対象として、ニボルマブ単剤療法(N)群とカルボプラチン+ペメトレキセド併用療法(CP)群に1:1の割合で無作為に割り付けた。患者適格性の条件として、EGFRチロシンキナーゼ阻害薬による治療歴を考慮した。すなわち、コホートA:第1世代もしくは第2世代EGFRチロシンキナーゼ阻害薬使用後に病勢進行に至り、T790M耐性変異を認めなかったもの、コホートB:T790M耐性変異陽性が確認されたのちに二次治療として第3世代EGFRチロシンキナーゼ阻害薬を使用し、その後に病勢進行に至ったもの、コホートC:初回治療として第3世代EGFRチロシンキナーゼ阻害薬を使用したもの、とした。(早い話が、もうEGFRチロシンキナーゼ阻害薬を使うチャンスがない患者ということ)。主要評価項目は無増悪生存期間(PFS)で、副次評価項目は全生存期間(OS)、奏効割合、奏効持続期間、PD-L1発現割合別のOSとPFS、安全性だった。探索的解析にはバイオマーカーの解析も加えた。

結果:

計102人の患者を無作為割り付け(N群52人、CP群50人)した。PFS中央値はN群1.7ヶ月(95%信頼区間1.3-2.3)、CP群5.6ヶ月(95%信頼区間3.2-6.8)で、ハザード比1.92(95%信頼区間:1.27-2.90)、p=0.008でN群が有意に短かった。 OS中央値はN群20.7ヶ月(95%信頼区間15.2-28.0)、CP群19.9ヶ月(95%信頼区間12.2-22.6)で、ハザード比0.88、p=0.517で有意差はつかなかった。N群における奏効割合は9.6%、奏効持続期間中央値は5.3ヶ月(95%信頼区間4.6ヶ月-未到達)で、CP群における奏効割合は36.0%、奏効持続期間中央値は5.5ヶ月(95%信頼区間2.9-8.0)だった。腫瘍細胞のPD-L1発現解析は77人に対して(TPS 0%は46人、1-49%は20人、50%以上は11人)行われ、tumor mutation burden(TMB)は50人に対して行われた(TMB中央値は6.2mt/mb)。N群で遺伝子発現解析を行ったところ、ニボルマブが効果を示した患者で細胞障害性T細胞(CTL)関連遺伝子の発現上昇が認められ、ニボルマブが効果を示さなかった患者で血管新生とEGFRに関連した遺伝子の発現上昇があった。また、ニボルマブ投与で6ヶ月超のPFSが得られた患者では、CD8陽性T細胞を遊走させるケモカインと細胞溶解性遺伝子の発現上昇が認められた。PD-L1発現≧50%の患者(8人)とコホートAの患者(29人)では、CP群よりもN群の方が治療効果良好だった。TMBとニボルマブによる治療効果の間には有意な相関は見られなかった。N群のうち1人(1.0%)に肺臓炎が発生した。

結論:

今回対象となった患者集団において、ニボルマブ単剤療法は無増悪生存期間を延長しなかった。全生存期間はニボルマブ単剤療法とカルボプラチン+ペメトレキセド併用療法で同等だった。PD-L1発現状態と遺伝子発現状態がニボルマブ単剤療法の効果予測因子となる可能性が示唆された。

とは言え、全生存期間は同等、無増悪生存期間はおしなべて短縮される、となると、なかなか使い方が難しい。

簡単にコンセプトをまとめると、EGFR遺伝子変異陽性進行非小細胞肺がんに対して、オシメルチニブを含めたEGFRチロシンキナーゼ阻害薬がこれ以上使えない、となったとき、次治療として免疫チェックポイント阻害薬がいいのか、プラチナ併用化学療法がいいのかを見る試験。

この患者集団では、一般に免疫チェックポイント阻害薬の効果は期待しがたい上、免疫チェックポイント阻害薬使用後にEGFRチロシンキナーゼ阻害薬を使用すると高率に薬剤性肺障害に見舞われると考えられてきた。

全生存期間は同等で、一部の患者ではニボルマブの長期にわたる有効性が認められたということで、免疫チェックポイント阻害薬を使う選択肢も残しておくべきだ、というのが学ぶべき点なのだろう。

A randomized phase II study comparing nivolumab (NIVO) with carboplatin-pemetrexed (CbPEM) for patients (pts) with EGFR mutation-positive non-small cell lung cancer (NSCLC) who acquire resistance to tyrosine kinase inhibitors (TKIs) not due to a secondary T790M mutation (WJOG8515L).

Hidetoshi Hayashi et al., 2021 ASCO Annual Meeting abst.#9037

背景:

EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌に対する抗PD-1抗体の有効性についてはあまり言及されていないが、こうした患者に対するEGFRチロシンキナーゼ阻害薬使用後に、T790M耐性変異以外のメカニズムで病勢進行に至った場合には、ニボルマブの効果が得られるかもしれない。こうした患者を対象として、ニボルマブ単剤療法とカルボプラチン+ペメトレキセド併用療法を比較したランダム化第II相試験を行ったので報告する。

方法:

EGFR遺伝子変異陽性進行非小細胞肺がん患者で、EGFRチロシンキナーゼ阻害薬使用後に病勢進行に至った者を対象として、ニボルマブ単剤療法(N)群とカルボプラチン+ペメトレキセド併用療法(CP)群に1:1の割合で無作為に割り付けた。患者適格性の条件として、EGFRチロシンキナーゼ阻害薬による治療歴を考慮した。すなわち、コホートA:第1世代もしくは第2世代EGFRチロシンキナーゼ阻害薬使用後に病勢進行に至り、T790M耐性変異を認めなかったもの、コホートB:T790M耐性変異陽性が確認されたのちに二次治療として第3世代EGFRチロシンキナーゼ阻害薬を使用し、その後に病勢進行に至ったもの、コホートC:初回治療として第3世代EGFRチロシンキナーゼ阻害薬を使用したもの、とした。(早い話が、もうEGFRチロシンキナーゼ阻害薬を使うチャンスがない患者ということ)。主要評価項目は無増悪生存期間(PFS)で、副次評価項目は全生存期間(OS)、奏効割合、奏効持続期間、PD-L1発現割合別のOSとPFS、安全性だった。探索的解析にはバイオマーカーの解析も加えた。

結果:

計102人の患者を無作為割り付け(N群52人、CP群50人)した。PFS中央値はN群1.7ヶ月(95%信頼区間1.3-2.3)、CP群5.6ヶ月(95%信頼区間3.2-6.8)で、ハザード比1.92(95%信頼区間:1.27-2.90)、p=0.008でN群が有意に短かった。 OS中央値はN群20.7ヶ月(95%信頼区間15.2-28.0)、CP群19.9ヶ月(95%信頼区間12.2-22.6)で、ハザード比0.88、p=0.517で有意差はつかなかった。N群における奏効割合は9.6%、奏効持続期間中央値は5.3ヶ月(95%信頼区間4.6ヶ月-未到達)で、CP群における奏効割合は36.0%、奏効持続期間中央値は5.5ヶ月(95%信頼区間2.9-8.0)だった。腫瘍細胞のPD-L1発現解析は77人に対して(TPS 0%は46人、1-49%は20人、50%以上は11人)行われ、tumor mutation burden(TMB)は50人に対して行われた(TMB中央値は6.2mt/mb)。N群で遺伝子発現解析を行ったところ、ニボルマブが効果を示した患者で細胞障害性T細胞(CTL)関連遺伝子の発現上昇が認められ、ニボルマブが効果を示さなかった患者で血管新生とEGFRに関連した遺伝子の発現上昇があった。また、ニボルマブ投与で6ヶ月超のPFSが得られた患者では、CD8陽性T細胞を遊走させるケモカインと細胞溶解性遺伝子の発現上昇が認められた。PD-L1発現≧50%の患者(8人)とコホートAの患者(29人)では、CP群よりもN群の方が治療効果良好だった。TMBとニボルマブによる治療効果の間には有意な相関は見られなかった。N群のうち1人(1.0%)に肺臓炎が発生した。

結論:

今回対象となった患者集団において、ニボルマブ単剤療法は無増悪生存期間を延長しなかった。全生存期間はニボルマブ単剤療法とカルボプラチン+ペメトレキセド併用療法で同等だった。PD-L1発現状態と遺伝子発現状態がニボルマブ単剤療法の効果予測因子となる可能性が示唆された。

2021年06月14日

J-ALEX試験最終解析・・・ありがちな結論だけどやっぱりすごい。

ALK融合遺伝子陽性の進行非小細胞肺がんを見たら、何はともあれアレクチニブ。

それさえ守れば、5年生存割合は60%を超える。

分子標的薬に関連した臨床試験でクロスオーバーを許容すると、全生存期間に差が出なくなるという典型的な成り行き。

何はともあれ、はっきりわかったのはアレクチニブが無増悪生存期間を延長すること、クリゾチニブ後の病勢進行時にアレクチニブを使っても、全生存期間を同等に持っていくだけのポテンシャルがあることだろう。

全生存期間が同等なら、治療開始からの無増悪生存期間が長い分だけQoLが良いはずで、アレクチニブの優位性に変わりはない。

Final OS analysis from the phase III j-alex study of alectinib (ALC) versus crizotinib (CRZ) in Japanese ALK-inhibitor naïve ALK-positive non-small cell lung cancer (ALK+ NSCLC).

Hiroshige Yoshioka et al., 2021 ASCO Annual Meeting abst.#9022

背景:

日本人ALK融合遺伝子陽性非小細胞肺がんに対するALK阻害薬の有効性を検証したJ-ALEX試験の主解析において、アレクチニブはクリゾチニブに対して無増悪生存期間を延長した(ハザード比0.34、99.7%信頼区間0.17-0.71、層別化ログランク解析でp<0.0001)(Hida et al., Lancet 2017)。無増悪生存期間の最終解析結果と、全生存期間の第二次中間解析結果も報告されている(Nakagawa et al., Lung Cancer 2020)。今回は、全生存期間解析の最終結果を報告する。

方法:

ALK融合遺伝子陽性(免疫染色、FISH、RT-PCRのいずれかの手法で確認)非小細胞肺がん患者をA群(アレクチニブ300mg/日、103人)とC群(クリゾチニブ250mg/日、104人)に1:1の割合で無作為割り付けした。層別化因子はECOG-PS、治療ライン数、臨床病期とした。主要評価項目は委員会判定による無増悪生存期間とした。副次評価項目は全生存期間、奏効割合、安全性とした。

結果:

追跡期間中央値はA群で68.6ヶ月、C群で68.0ヶ月だった。患者の死亡イベントはA群の40.8%、C群の39.4%で発生した。5年生存割合はA群で60.85%、C群で64.11%だった。全生存期間に関するハザード比は1.03(95%信頼区間0.67-1.58)で、生存期間は両群ともに中央値に達していなかった。特筆すべき点として、C群の方がA群よりも早期に治療変更される傾向にあった(治療変更までの期間の中央値はA群で未到達(95%信頼区間42.8ヶ月-未到達)、C群で12.3ヶ月(95%信頼区間8.7-14.6))。C群の患者の大多数(78.8%)はクリゾチニブ中止後の次治療としてアレクチニブを使用しており、その一方でA群の患者ではわずか10.7%がアレクチニブ中止後の次治療としてクリゾチニブを使用していたに過ぎなかった。次治療の開始からの全生存期間中央値は、A群が24.3ヶ月(95%信頼区間15.4-45.6)、C群が未到達(95%信頼区間49.8ヶ月-未到達)だった。

結論:

J-ALEX試験最終解析の結果、C群に対するA群の全生存期間延長は認められなかった。しかしながら、C群の患者のうち78.8%もの患者がクリゾチニブの次治療でアレクチニブを使用していることが交絡要素になっているのかもしれない。

それさえ守れば、5年生存割合は60%を超える。

分子標的薬に関連した臨床試験でクロスオーバーを許容すると、全生存期間に差が出なくなるという典型的な成り行き。

何はともあれ、はっきりわかったのはアレクチニブが無増悪生存期間を延長すること、クリゾチニブ後の病勢進行時にアレクチニブを使っても、全生存期間を同等に持っていくだけのポテンシャルがあることだろう。

全生存期間が同等なら、治療開始からの無増悪生存期間が長い分だけQoLが良いはずで、アレクチニブの優位性に変わりはない。

Final OS analysis from the phase III j-alex study of alectinib (ALC) versus crizotinib (CRZ) in Japanese ALK-inhibitor naïve ALK-positive non-small cell lung cancer (ALK+ NSCLC).

Hiroshige Yoshioka et al., 2021 ASCO Annual Meeting abst.#9022

背景:

日本人ALK融合遺伝子陽性非小細胞肺がんに対するALK阻害薬の有効性を検証したJ-ALEX試験の主解析において、アレクチニブはクリゾチニブに対して無増悪生存期間を延長した(ハザード比0.34、99.7%信頼区間0.17-0.71、層別化ログランク解析でp<0.0001)(Hida et al., Lancet 2017)。無増悪生存期間の最終解析結果と、全生存期間の第二次中間解析結果も報告されている(Nakagawa et al., Lung Cancer 2020)。今回は、全生存期間解析の最終結果を報告する。

方法:

ALK融合遺伝子陽性(免疫染色、FISH、RT-PCRのいずれかの手法で確認)非小細胞肺がん患者をA群(アレクチニブ300mg/日、103人)とC群(クリゾチニブ250mg/日、104人)に1:1の割合で無作為割り付けした。層別化因子はECOG-PS、治療ライン数、臨床病期とした。主要評価項目は委員会判定による無増悪生存期間とした。副次評価項目は全生存期間、奏効割合、安全性とした。

結果:

追跡期間中央値はA群で68.6ヶ月、C群で68.0ヶ月だった。患者の死亡イベントはA群の40.8%、C群の39.4%で発生した。5年生存割合はA群で60.85%、C群で64.11%だった。全生存期間に関するハザード比は1.03(95%信頼区間0.67-1.58)で、生存期間は両群ともに中央値に達していなかった。特筆すべき点として、C群の方がA群よりも早期に治療変更される傾向にあった(治療変更までの期間の中央値はA群で未到達(95%信頼区間42.8ヶ月-未到達)、C群で12.3ヶ月(95%信頼区間8.7-14.6))。C群の患者の大多数(78.8%)はクリゾチニブ中止後の次治療としてアレクチニブを使用しており、その一方でA群の患者ではわずか10.7%がアレクチニブ中止後の次治療としてクリゾチニブを使用していたに過ぎなかった。次治療の開始からの全生存期間中央値は、A群が24.3ヶ月(95%信頼区間15.4-45.6)、C群が未到達(95%信頼区間49.8ヶ月-未到達)だった。

結論:

J-ALEX試験最終解析の結果、C群に対するA群の全生存期間延長は認められなかった。しかしながら、C群の患者のうち78.8%もの患者がクリゾチニブの次治療でアレクチニブを使用していることが交絡要素になっているのかもしれない。

2021年06月13日

IMpower010試験・・・術後補助化学療法におけるアテゾリズマブ

II-IIIA期の完全切除後非小細胞肺がんに対し、プラチナ併用術後補助化学療法の後にアテゾリズマブを約1年間投与することで、無病生存期間が有意に改善するとのこと。

全生存期間に反映されるかどうかはまだわからない(少なくとも、本試験で全生存期間の統計学的延長が示されても試験デザイン上は参考データでしかない)が、無病生存期間が7ヶ月延長するというのは、意味のある結果と考えていいだろう。

IB期ならUFT、II-III期ならシスプラチン+ビノレルビン(非扁平上皮がんならペメトレキセドもありか?)併用術後補助化学療法と、それに引き続くアテゾリズマブ1年間投与が我が国における今後の標準治療となるのだろうか。

理由はわからないが、相変わらずアテゾリズマブ関連の臨床試験の統計学的処理はトリッキーである。

ある程度治療対象や評価項目を絞り込んででも、なんとか薬事承認のバックグラウンドになるようなpositive dataを捻出しよう、という製薬会社及び規制当局の意図の表れなのだろう。

IMpower010: Primary results of a phase III global study of atezolizumab versus best supportive care after adjuvant chemotherapy in resected stage IB-IIIA non-small cell lung cancer (NSCLC).

Heather A. Wakelee et al., 2021 ASCO Annual Meeting abst.#8500

背景:

再発リスクの高い早期非小細胞肺がん完全切除後のプラチナ併用術後補助化学療法は、そこそこの5年生存割合延長効果しかもたらさない。今回は、完全切除後の早期非小細胞肺がんに対して術後補助化学療法を行った後、引き続いてアテゾリズマブを投与するか経過観察とするかを比較するオープンラベル第III相臨床試験であるIMpower010試験について、あらかじめ規定されていた中間解析における無病生存期間の結果について報告する。

方法:

AJCC/UICC第7版基準における病理病期IB期(腫瘍長径≧4cm)-IIIA期の(臨床試験登録前4-12週間の間に)完全切除された非小細胞肺がんで、ECOG-PS 0-1の患者を登録対象とした。対象患者にはEGFR遺伝子変異陽性患者も含んでいた。1,280人の患者が登録され、1,269人が最大4コース、21日間隔のプラチナ併用術後補助化学療法(併用薬はペメトレキセド、ドセタキセル、ジェムシタビン、ビノレルビンのいずれか)を受けた。この1,269人のうち、1,005人が無作為割付の対象となった。Atezo群(アテゾリズマブ1,200mgを3週ごとに16コース)とBSC群(無治療経過観察)に1:1の割合で割り付けられた。主要評価項目である治療担当者評価による無病生存期間(DFS)、副次評価項目である全生存期間は以下の順序に従って階層的に検証された(有意差が認められなければ以後の階層の評価項目は無効とした):①SP263抗体を用いた評価による腫瘍細胞のPD-L1発現割合≧1%かつ病理病期II-IIIA期の患者サブグループにおけるDFS、②全ての病理病期II-IIIA期の患者サブグループにおけるDFS、③全対象患者のITT解析によるDFS、④全対象患者のITT解析によるOS。有効性の評価は無作為割付された患者全員を対象とし、安全性の評価は、Atezo群ではアテゾリズマブの投与を1コース以上受けた患者とし、BSC群では無作為割付後1度以上安全性評価を受けた患者とした。

結果:

2,021年1月21日のデータカットオフ時点で、ITT集団の追跡期間中央値は32.2ヶ月だった。患者背景は両治療群間で差を認めなかった。年齢中央値は62歳(26-84)、非扁平上皮癌が65.6%、IB期が12.2%、腫瘍細胞のPD-L1発現≧1%が54.6%であり、EGFR変異陽性患者が11.6%含まれていた。Atezo群では、①および②の患者集団で有意にDFSを延長していた。

①PD-L1陽性腫瘍細胞≧1%かつ病理病期II期-IIIA期の患者において、Atezo群(248人)のDFS中央値は未到達(95%信頼区間36.1ヶ月-未到達)、BSC群(228人)のDFS中央値は35.3カ月(95%信頼区間29.0ヶ月-未到達)で、ハザード比0.66(95%信頼区間0.50-0.88、p=0.004)、p=0.004だった。このサブグループにおける24ヶ月DFS割合はAtezo群が74.6%、BSC群が61.0%、36ヶ月DFS割合はAtezo群が60.0%、BSC群が48.2%だった。

②全ての病理病期II-IIIA期の患者において、Atezo群(442人)のDFS中央値は42.3ヶ月(95%信頼区間36.0ヶ月-未到達)、BSC群(440人)のDFS中央値は35.3ヶ月(95%信頼区間30.4-46.4)で、ハザード比0.79(95%信頼区間0.64-0.96、p=0.02)で有意にAtezo群で延長していた。このサブグループにおける24ヶ月DFS割合はAtezo群で70.2%、BSC群で61.6%、36ヶ月DFS割合はAtezo群で55.7%、BSC群で49.4%だった。PD-L1発現状態別にみると、PD-L1発現が50%以上のハザード比は0.43、1%以上が0.66、1%未満は0.97だった。EGFR変異陽性患者のハザード比は0.99で両群間に有意差を認めなかった。

③全対象患者のITT解析では、Atezo群(507人)のDFS中央値は未到達(95%信頼区間:36.1ヶ月-未到達)、BSC群(498人)のDFS中央値は37.2ヶ月(95%信頼区間31.6ヶ月-未到達)で、ハザード比0.81(95%信頼区間:0.67-0.99、p=0.04)で、事前に規定した有意水準を満たさなかった。24ヶ月DFS割合はAtezo群で71.4%、BSC群で63.6%、36ヶ月DFS割合はAtezo群で57.9%、BSC群で52.6%だった。

④全対象患者のITT解析では、全生存期間解析に十分なイベントはまだ発生していなかった。探索的な解析を行ったところ、腫瘍細胞のPD-L1発現≧1%で病理病期II期-IIIA期の患者では、ハザード比0.77(95%信頼区間:0.51-1.17)とAtezo群で良い傾向があった。]

Atezo群において、アテゾリズマブの投与コース中央値は16コース(1-16)だった。全グレードの有害事象は、Atezo群の92.7%、BSC群の70.7%に認められた。Atezo群でGrade3/4の有害事象を認めたのは21.8%、治療関連のグレード5は0.8%だった。BSC群でGrade3/4の有害事象を認めたのは11.5%だった。有害事象のためにアテゾリズマブ投与中止となったのは18.2%だった。

結論:

IMpower010試験は主要評価項目を満たし、病理病期II-IIIA期の完全切除後非小細胞肺がん患者のプラチナ併用術後補助化学療法後のアテゾリズマブ投与により無病生存期間が延長することが示された。

全生存期間に反映されるかどうかはまだわからない(少なくとも、本試験で全生存期間の統計学的延長が示されても試験デザイン上は参考データでしかない)が、無病生存期間が7ヶ月延長するというのは、意味のある結果と考えていいだろう。

IB期ならUFT、II-III期ならシスプラチン+ビノレルビン(非扁平上皮がんならペメトレキセドもありか?)併用術後補助化学療法と、それに引き続くアテゾリズマブ1年間投与が我が国における今後の標準治療となるのだろうか。

理由はわからないが、相変わらずアテゾリズマブ関連の臨床試験の統計学的処理はトリッキーである。

ある程度治療対象や評価項目を絞り込んででも、なんとか薬事承認のバックグラウンドになるようなpositive dataを捻出しよう、という製薬会社及び規制当局の意図の表れなのだろう。

IMpower010: Primary results of a phase III global study of atezolizumab versus best supportive care after adjuvant chemotherapy in resected stage IB-IIIA non-small cell lung cancer (NSCLC).

Heather A. Wakelee et al., 2021 ASCO Annual Meeting abst.#8500

背景:

再発リスクの高い早期非小細胞肺がん完全切除後のプラチナ併用術後補助化学療法は、そこそこの5年生存割合延長効果しかもたらさない。今回は、完全切除後の早期非小細胞肺がんに対して術後補助化学療法を行った後、引き続いてアテゾリズマブを投与するか経過観察とするかを比較するオープンラベル第III相臨床試験であるIMpower010試験について、あらかじめ規定されていた中間解析における無病生存期間の結果について報告する。

方法:

AJCC/UICC第7版基準における病理病期IB期(腫瘍長径≧4cm)-IIIA期の(臨床試験登録前4-12週間の間に)完全切除された非小細胞肺がんで、ECOG-PS 0-1の患者を登録対象とした。対象患者にはEGFR遺伝子変異陽性患者も含んでいた。1,280人の患者が登録され、1,269人が最大4コース、21日間隔のプラチナ併用術後補助化学療法(併用薬はペメトレキセド、ドセタキセル、ジェムシタビン、ビノレルビンのいずれか)を受けた。この1,269人のうち、1,005人が無作為割付の対象となった。Atezo群(アテゾリズマブ1,200mgを3週ごとに16コース)とBSC群(無治療経過観察)に1:1の割合で割り付けられた。主要評価項目である治療担当者評価による無病生存期間(DFS)、副次評価項目である全生存期間は以下の順序に従って階層的に検証された(有意差が認められなければ以後の階層の評価項目は無効とした):①SP263抗体を用いた評価による腫瘍細胞のPD-L1発現割合≧1%かつ病理病期II-IIIA期の患者サブグループにおけるDFS、②全ての病理病期II-IIIA期の患者サブグループにおけるDFS、③全対象患者のITT解析によるDFS、④全対象患者のITT解析によるOS。有効性の評価は無作為割付された患者全員を対象とし、安全性の評価は、Atezo群ではアテゾリズマブの投与を1コース以上受けた患者とし、BSC群では無作為割付後1度以上安全性評価を受けた患者とした。

結果:

2,021年1月21日のデータカットオフ時点で、ITT集団の追跡期間中央値は32.2ヶ月だった。患者背景は両治療群間で差を認めなかった。年齢中央値は62歳(26-84)、非扁平上皮癌が65.6%、IB期が12.2%、腫瘍細胞のPD-L1発現≧1%が54.6%であり、EGFR変異陽性患者が11.6%含まれていた。Atezo群では、①および②の患者集団で有意にDFSを延長していた。

①PD-L1陽性腫瘍細胞≧1%かつ病理病期II期-IIIA期の患者において、Atezo群(248人)のDFS中央値は未到達(95%信頼区間36.1ヶ月-未到達)、BSC群(228人)のDFS中央値は35.3カ月(95%信頼区間29.0ヶ月-未到達)で、ハザード比0.66(95%信頼区間0.50-0.88、p=0.004)、p=0.004だった。このサブグループにおける24ヶ月DFS割合はAtezo群が74.6%、BSC群が61.0%、36ヶ月DFS割合はAtezo群が60.0%、BSC群が48.2%だった。

②全ての病理病期II-IIIA期の患者において、Atezo群(442人)のDFS中央値は42.3ヶ月(95%信頼区間36.0ヶ月-未到達)、BSC群(440人)のDFS中央値は35.3ヶ月(95%信頼区間30.4-46.4)で、ハザード比0.79(95%信頼区間0.64-0.96、p=0.02)で有意にAtezo群で延長していた。このサブグループにおける24ヶ月DFS割合はAtezo群で70.2%、BSC群で61.6%、36ヶ月DFS割合はAtezo群で55.7%、BSC群で49.4%だった。PD-L1発現状態別にみると、PD-L1発現が50%以上のハザード比は0.43、1%以上が0.66、1%未満は0.97だった。EGFR変異陽性患者のハザード比は0.99で両群間に有意差を認めなかった。

③全対象患者のITT解析では、Atezo群(507人)のDFS中央値は未到達(95%信頼区間:36.1ヶ月-未到達)、BSC群(498人)のDFS中央値は37.2ヶ月(95%信頼区間31.6ヶ月-未到達)で、ハザード比0.81(95%信頼区間:0.67-0.99、p=0.04)で、事前に規定した有意水準を満たさなかった。24ヶ月DFS割合はAtezo群で71.4%、BSC群で63.6%、36ヶ月DFS割合はAtezo群で57.9%、BSC群で52.6%だった。

④全対象患者のITT解析では、全生存期間解析に十分なイベントはまだ発生していなかった。探索的な解析を行ったところ、腫瘍細胞のPD-L1発現≧1%で病理病期II期-IIIA期の患者では、ハザード比0.77(95%信頼区間:0.51-1.17)とAtezo群で良い傾向があった。]

Atezo群において、アテゾリズマブの投与コース中央値は16コース(1-16)だった。全グレードの有害事象は、Atezo群の92.7%、BSC群の70.7%に認められた。Atezo群でGrade3/4の有害事象を認めたのは21.8%、治療関連のグレード5は0.8%だった。BSC群でGrade3/4の有害事象を認めたのは11.5%だった。有害事象のためにアテゾリズマブ投与中止となったのは18.2%だった。

結論:

IMpower010試験は主要評価項目を満たし、病理病期II-IIIA期の完全切除後非小細胞肺がん患者のプラチナ併用術後補助化学療法後のアテゾリズマブ投与により無病生存期間が延長することが示された。

2021年06月12日

IMPACT / WJOG6410L試験・・・我が国発の術後補助ゲフィチニブ療法第III相試験

(2021/11/10 一部加筆修正)

EGFR遺伝子変異陽性、病理病期II-III期の完全切除後非小細胞肺がん患者を対象に、ゲフィチニブ術後補助療法の有効性を検証した第III相IMPACT / WJOG6410L試験。

以前も記事にしたが、中国初のADJUVANT / CTONG1104試験はあくまで参考とし、このIMPACT試験の結果を以て実地臨床における自分の考え方を決めようと思っていた。

ADJUVANT / CTONG1104試験

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e974737.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e919586.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e900761.html

ADJUVANT / CTONG1104試験では、ゲフィチニブは無病生存期間を延長するが、全生存期間は延長しない、ただし生存期間中央値は少なくとも75ヶ月以上と有意義な結果を残していた。

しかし、昨年の話題をさらったADAURA試験から、本患者集団ではオシメルチニブの方がさらによい結果が予感され、EGFR遺伝子変異陽性の全ての患者集団におけるゲフィチニブ時代の終焉を思わせた。

ADAURA試験

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e987128.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e980042.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e975874.html

それから1年経過しての、IMPACT / WJOG6410L試験の結果報告。

第III相臨床試験としての輝きは、既に失われてしまった。

数の暴力、時の流れというのは残酷極まりない。

とはいえ、我が国で行われた臨床試験において、この患者集団の術後生命予後がきちんとしたデータで示され、71ヶ月という長期追跡期間にもかかわらず全患者集団の生存期間中央値が未到達というのは、これから治療に臨む患者に勇気を与える結果だと思う。

Adjuvant gefitinib versus cisplatin/vinorelbine in Japanese patients with completely resected, EGFR-mutated, stage II-III non-small cell lung cancer (IMPACT, WJOG6410L): A randomized phase 3 trial.

Hirohito Tada, et al., ASCO 2021 abst.#8501

Randomized Phase III Study of Gefitinib Versus Cisplatin Plus Vinorelbine for Patients With Resected Stage II-IIIA Non–Small-Cell Lung Cancer With EGFR Mutation (IMPACT)

Hirohito Tada et al., J Clin Oncol 2021

DOI: 10.1200/JCO.21.01729 Journal of Clinical Oncology

背景:

上皮成長因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害薬単剤療法はEGFR遺伝子変異陽性未治療進行非小細胞肺がんの標準治療のひとつである。しかし、EGFR遺伝子変異陽性の完全切除後非小細胞肺がん患者における術後補助療法としてのゲフィチニブの有効性と安全性はシスプラチンベースの術後化学療法と比べてどうなのか、本試験が開始された2,011年当時はまだわかっていなかった。

方法:

2,011年09月から2,015年12月にかけて、EGFR遺伝子変異(エクソン19欠失変異もしくはエクソン21L858R点突然変異)陽性、病理病期II-III期の完全切除後非小細胞肺がん患者234人を対象に、G群(ゲフィチニブ250mgを1日1回2年間内服)とVP群(シスプラチン80mg/㎡を1日目、ビノレルビン25mg/㎡を1日目、8日目に点滴投与、3週間ごと4コース)に無作為に割り付けた。主要評価項目は独立判定委員会評価によるintent-to-treat解析での無病生存期間(DFS)とした。副次評価項目は全生存期間(OS)、安全性、再発時の再発パターンとした。

結果: