2017年10月31日

ロシアにおけるEGFR遺伝子変異

2017年米国臨床腫瘍学会総会の抄録集を眺めていたら、ロシアにおけるEGFR遺伝子変異の大規模調査に関する報告があった。

ロシアからの報告って、そういえばあまり目にしたことがない。

要点をまとめておく。

・ロシアでは、非小細胞肺癌のうち扁平上皮癌が60-70%を占める

・そのため、EGFR遺伝子変異検査自体があまり一般的ではない

・2012年から2017年にロシアでEGFR遺伝子変異検査を実施した非小細胞肺癌患者21,039人を対象とした

・結果が得られたのは20,768人(98.7%)だった

・腺癌患者17,717人におけるEGFR遺伝子変異検出割合は20.1%で、Exon 19が12.4%、Exon 21が7.7%だった

・患者年齢別に見ると、Exon 19の検出割合は各年齢層でほぼ一定だったが、Exon 21は高年齢化とともに検出割合が高まっていた

・性別ごとに見ると、男性で9.0%、女性で36.6%と、圧倒的に女性に多かった

・喫煙歴でみると、喫煙者で8.4%、非喫煙者で31.4%と、明らかに非喫煙者で変異陽性者が多かった

・扁平上皮癌1,139人に対する調査では、陽性割合は男性1.7%、女性13.2%だった

・喫煙歴でみると、喫煙者では1.5%、非喫煙者で7.9%

ロシアからの報告って、そういえばあまり目にしたことがない。

要点をまとめておく。

・ロシアでは、非小細胞肺癌のうち扁平上皮癌が60-70%を占める

・そのため、EGFR遺伝子変異検査自体があまり一般的ではない

・2012年から2017年にロシアでEGFR遺伝子変異検査を実施した非小細胞肺癌患者21,039人を対象とした

・結果が得られたのは20,768人(98.7%)だった

・腺癌患者17,717人におけるEGFR遺伝子変異検出割合は20.1%で、Exon 19が12.4%、Exon 21が7.7%だった

・患者年齢別に見ると、Exon 19の検出割合は各年齢層でほぼ一定だったが、Exon 21は高年齢化とともに検出割合が高まっていた

・性別ごとに見ると、男性で9.0%、女性で36.6%と、圧倒的に女性に多かった

・喫煙歴でみると、喫煙者で8.4%、非喫煙者で31.4%と、明らかに非喫煙者で変異陽性者が多かった

・扁平上皮癌1,139人に対する調査では、陽性割合は男性1.7%、女性13.2%だった

・喫煙歴でみると、喫煙者では1.5%、非喫煙者で7.9%

2017年10月31日

NEJ005のupdated data

ASCO 2017でNEJ005のupdated dataが示されていた。

以前取り上げたことがあるので、以下も参照。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e794744.html

今回は図表のみ掲示。

第III相のNEJ009試験結果待ち。

以前取り上げたことがあるので、以下も参照。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e794744.html

今回は図表のみ掲示。

第III相のNEJ009試験結果待ち。

2017年10月29日

ASCOの肺癌ガイドライン更新

IV期非小細胞肺癌に対するASCOの診療ガイドラインが2017年8月14日付けで更新されていた。

前回更新が2015年だったので、2年ぶりの更新となる。

2014年2月から2016年12月までに公表された論文に基づくとのこと。

http://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.2017.74.6065

ただし、残念ながら、我が国の実地臨床の観点からは、すでに時機を逸している感がある。

そのため、ガイドライン更新の速度は、今後ますます速まることが予想される。

ALK陽性肺癌に対する二次治療など、大規模臨床試験の裏づけが乏しいものについては、あえて記載されていない。

また、個別の薬剤選択においては、米国の一般的な考え方や臨床を反映している(日本とはもちろんのこと、欧州との間でも相違点がある)ことは知っておくべきで、日本で応用するときには日本の実情に合わせる必要がある。

前回のガイドラインと比較すると、この2年間の変化を振り返るのにちょうどいい。

免疫チェックポイント阻害薬登場のインパクトがいかに大きいのかがよくわかる。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e825064.html

<キーポイント>

・IV期の非小細胞肺癌は治せない

・IV期の非小細胞肺癌に対する化学療法の選択は、年齢に基づいて決めるべきではない

<初回治療>

●EGFR遺伝子変異(-)、ALK融合遺伝子(-)、ROS1融合遺伝子(-)、パフォーマンスステータス0、1(、元気な2)の非扁平上皮癌患者

・PD-L1発現が50%以上で、禁忌でなければ、ペンブロリズマブ単剤療法が勧められる

(エビデンスレベル:高、推奨度:高)

・PD-L1発現が50%以下の場合は、殺細胞性抗腫瘍薬の併用療法各種(カルボプラチン+パクリタキセル併用時はベバシツマブを併用しても良い)が勧められる

プラチナ併用化学療法(エビデンスレベル:高、推奨度:高)

非プラチナ併用化学療法(エビデンスレベル:中、推奨度:低)

・ペメトレキセド、カルボプラチンにベバシツマブを併用することのエビデンスはこれまでのところ不足している

・その他の免疫チェックポイント阻害薬、免疫チェックポイント阻害薬同士の併用療法、免疫チェックポイント阻害薬と化学療法の併用はいずれも勧められない

・パフォーマンスステータス2の患者においては、殺細胞性抗腫瘍薬の併用療法、単剤療法、もしくは緩和ケアが考慮される

化学療法(エビデンスレベル:中、推奨度:低)

緩和ケア(エビデンスレベル:中、推奨度:高)

●EGFR遺伝子変異(-)、ALK融合遺伝子(-)、ROS1融合遺伝子(-)、パフォーマンスステータス0、1(、元気な2)の扁平上皮癌患者

・PD-L1発現が50%以上で、禁忌でなければ、ペンブロリズマブ単剤療法が勧められる

(エビデンスレベル:高、推奨度:高)

・PD-L1発現が50%以下の場合は、殺細胞性抗腫瘍薬の併用療法各種が勧められる(ベバシツマブは使えない)

プラチナ併用化学療法(エビデンスレベル:高、推奨度:高)

非プラチナ併用化学療法(エビデンスレベル:低、推奨度:低)

・その他の免疫チェックポイント阻害薬、免疫チェックポイント阻害薬同士の併用療法、免疫チェックポイント阻害薬と化学療法の併用はいずれも勧められない

・パフォーマンスステータス2の患者においては、殺細胞性抗腫瘍薬の併用療法、単剤療法、もしくは緩和ケアが考慮される

化学療法(エビデンスレベル:中、推奨度:低)

緩和ケア(エビデンスレベル:中、推奨度:高)

・シスプラチン+ジェムシタビン併用療法に対してnecitumumabを併用することについては、専門家パネルとしては推奨も否定もしない

●EGFR感受性変異陽性の患者では、アファチニブ、エルロチニブ、ゲフィチニブのいずれかが勧められる

(エビデンスレベル:高、推奨度:高)

●ALK融合遺伝子陽性の患者では、クリゾチニブが勧められる

(エビデンスレベル:中、推奨度:中)

●ROS1融合遺伝子陽性の患者では、クリゾチニブが勧められる

(エビデンスレベル:低、推奨度:低)

<二次治療>

●EGFR遺伝子変異(-)、ALK融合遺伝子(-)、ROS1融合遺伝子(-)、パフォーマンスステータス0、1(、元気な2)の患者

・PD-L1発現が1%以上の患者で、特定の禁忌事項がなく、初回治療で化学療法が行われ、免疫チェックポイント阻害薬の治療歴がなければ、ニボルマブ単剤療法、ペンブロリズマブ単剤療法、アテゾリズマブ単剤療法が勧められる

(エビデンスレベル:高、推奨度:高)

・PD-L1発現が不明か、もしくは1%未満の患者で、特定の禁忌事項がなく、初回治療で化学療法が行われていれば、ニボルマブ単剤療法、アテゾリズマブ単剤療法、殺細胞性抗腫瘍薬の併用療法各種(我が国では単剤で行うか、ドセタキセル+ラムシルマブで行うかだろう)のいずれかが勧められる

(エビデンスレベル:高、推奨度:高)

・その他の免疫チェックポイント阻害薬、免疫チェックポイント阻害薬同士の併用療法、免疫チェックポイント阻害薬と化学療法の併用はいずれも勧められない

・初回治療で免疫チェックポイント阻害薬を使用した患者では、殺細胞性抗腫瘍薬の併用療法各種が勧められる

プラチナ併用化学療法(エビデンスレベル:高、推奨度:高)

非プラチナ併用化学療法(エビデンスレベル:低、推奨度:高)

・初回化学療法後で、免疫チェックポイント阻害薬の使用が近畿の患者では、ドセタキセルが勧められる

(エビデンスレベル:中、推奨度:中)

・非扁平上皮癌の患者でペメトレキセドの治療歴がなければ、ペメトレキセドが勧められる

(エビデンスレベル:中、推奨度:中)

●感受性EGFR遺伝子変異を有する患者では・・・

・初回治療でEGFRチロシンキナーゼ阻害薬を使用した後に病勢進行に至った患者で、T790M耐性変異が見つかった場合には、オシメルチニブが勧められる

(エビデンスレベル:高、推奨度:高)

・T790M耐性変異が見つからなかった場合には、プラチナ併用化学療法が勧められる

(エビデンスレベル:低、推奨度:高)

・初回治療でEGFRチロシンキナーゼ阻害薬を使用し、当初は腫瘍縮小効果が見られ、後に緩やかな、軽度の病勢進行が一部の臓器で見られた場合には、(外科切除や定位放射線照射といった)局所治療を行いつつEGFRチロシンキナーゼ阻害薬を継続するのもひとつの選択肢である(エビデンスレベル:不十分、推奨度:低)

●ROS1融合遺伝子陽性の患者では・・・

・クリゾチニブの治療歴がなければ、クリゾチニブが勧められる

(エビデンスレベル:低、推奨度:中)

・クリゾチニブの治療歴があれば、プラチナ併用化学療法±ベバシツマブが勧められる

(エビデンスレベル:不十分、推奨度:中)

<三次治療>

●EGFR遺伝子変異(-)、ALK融合遺伝子(-)、ROS1融合遺伝子(-)、パフォーマンスステータス0、1(、元気な2)の非扁平上皮癌患者で、既に化学療法も免疫チェックポイント阻害薬も使用済みの患者では、ペメトレキセド単剤療法もしくはドセタキセル単剤化学療法が勧められる

(エビデンスレベル:低、推奨度:高)

●EGFR感受性変異陽性で、初回治療でEGFRチロシンキナーゼ阻害薬を使用し、プラチナ併用化学療法も行った患者では、ペメトレキセド単剤療法やドセタキセル単剤療法に優先して免疫チェックポイント阻害薬を使用するのを支持するデータは乏しい

(エビデンスレベル:不十分、推奨度:)

<四次治療>

標準治療と呼べるものはなく、治験・臨床試験への参加や、緩和ケアについて患者と担当医で話し合うべきである

前回更新が2015年だったので、2年ぶりの更新となる。

2014年2月から2016年12月までに公表された論文に基づくとのこと。

http://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.2017.74.6065

ただし、残念ながら、我が国の実地臨床の観点からは、すでに時機を逸している感がある。

そのため、ガイドライン更新の速度は、今後ますます速まることが予想される。

ALK陽性肺癌に対する二次治療など、大規模臨床試験の裏づけが乏しいものについては、あえて記載されていない。

また、個別の薬剤選択においては、米国の一般的な考え方や臨床を反映している(日本とはもちろんのこと、欧州との間でも相違点がある)ことは知っておくべきで、日本で応用するときには日本の実情に合わせる必要がある。

前回のガイドラインと比較すると、この2年間の変化を振り返るのにちょうどいい。

免疫チェックポイント阻害薬登場のインパクトがいかに大きいのかがよくわかる。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e825064.html

<キーポイント>

・IV期の非小細胞肺癌は治せない

・IV期の非小細胞肺癌に対する化学療法の選択は、年齢に基づいて決めるべきではない

<初回治療>

●EGFR遺伝子変異(-)、ALK融合遺伝子(-)、ROS1融合遺伝子(-)、パフォーマンスステータス0、1(、元気な2)の非扁平上皮癌患者

・PD-L1発現が50%以上で、禁忌でなければ、ペンブロリズマブ単剤療法が勧められる

(エビデンスレベル:高、推奨度:高)

・PD-L1発現が50%以下の場合は、殺細胞性抗腫瘍薬の併用療法各種(カルボプラチン+パクリタキセル併用時はベバシツマブを併用しても良い)が勧められる

プラチナ併用化学療法(エビデンスレベル:高、推奨度:高)

非プラチナ併用化学療法(エビデンスレベル:中、推奨度:低)

・ペメトレキセド、カルボプラチンにベバシツマブを併用することのエビデンスはこれまでのところ不足している

・その他の免疫チェックポイント阻害薬、免疫チェックポイント阻害薬同士の併用療法、免疫チェックポイント阻害薬と化学療法の併用はいずれも勧められない

・パフォーマンスステータス2の患者においては、殺細胞性抗腫瘍薬の併用療法、単剤療法、もしくは緩和ケアが考慮される

化学療法(エビデンスレベル:中、推奨度:低)

緩和ケア(エビデンスレベル:中、推奨度:高)

●EGFR遺伝子変異(-)、ALK融合遺伝子(-)、ROS1融合遺伝子(-)、パフォーマンスステータス0、1(、元気な2)の扁平上皮癌患者

・PD-L1発現が50%以上で、禁忌でなければ、ペンブロリズマブ単剤療法が勧められる

(エビデンスレベル:高、推奨度:高)

・PD-L1発現が50%以下の場合は、殺細胞性抗腫瘍薬の併用療法各種が勧められる(ベバシツマブは使えない)

プラチナ併用化学療法(エビデンスレベル:高、推奨度:高)

非プラチナ併用化学療法(エビデンスレベル:低、推奨度:低)

・その他の免疫チェックポイント阻害薬、免疫チェックポイント阻害薬同士の併用療法、免疫チェックポイント阻害薬と化学療法の併用はいずれも勧められない

・パフォーマンスステータス2の患者においては、殺細胞性抗腫瘍薬の併用療法、単剤療法、もしくは緩和ケアが考慮される

化学療法(エビデンスレベル:中、推奨度:低)

緩和ケア(エビデンスレベル:中、推奨度:高)

・シスプラチン+ジェムシタビン併用療法に対してnecitumumabを併用することについては、専門家パネルとしては推奨も否定もしない

●EGFR感受性変異陽性の患者では、アファチニブ、エルロチニブ、ゲフィチニブのいずれかが勧められる

(エビデンスレベル:高、推奨度:高)

●ALK融合遺伝子陽性の患者では、クリゾチニブが勧められる

(エビデンスレベル:中、推奨度:中)

●ROS1融合遺伝子陽性の患者では、クリゾチニブが勧められる

(エビデンスレベル:低、推奨度:低)

<二次治療>

●EGFR遺伝子変異(-)、ALK融合遺伝子(-)、ROS1融合遺伝子(-)、パフォーマンスステータス0、1(、元気な2)の患者

・PD-L1発現が1%以上の患者で、特定の禁忌事項がなく、初回治療で化学療法が行われ、免疫チェックポイント阻害薬の治療歴がなければ、ニボルマブ単剤療法、ペンブロリズマブ単剤療法、アテゾリズマブ単剤療法が勧められる

(エビデンスレベル:高、推奨度:高)

・PD-L1発現が不明か、もしくは1%未満の患者で、特定の禁忌事項がなく、初回治療で化学療法が行われていれば、ニボルマブ単剤療法、アテゾリズマブ単剤療法、殺細胞性抗腫瘍薬の併用療法各種(我が国では単剤で行うか、ドセタキセル+ラムシルマブで行うかだろう)のいずれかが勧められる

(エビデンスレベル:高、推奨度:高)

・その他の免疫チェックポイント阻害薬、免疫チェックポイント阻害薬同士の併用療法、免疫チェックポイント阻害薬と化学療法の併用はいずれも勧められない

・初回治療で免疫チェックポイント阻害薬を使用した患者では、殺細胞性抗腫瘍薬の併用療法各種が勧められる

プラチナ併用化学療法(エビデンスレベル:高、推奨度:高)

非プラチナ併用化学療法(エビデンスレベル:低、推奨度:高)

・初回化学療法後で、免疫チェックポイント阻害薬の使用が近畿の患者では、ドセタキセルが勧められる

(エビデンスレベル:中、推奨度:中)

・非扁平上皮癌の患者でペメトレキセドの治療歴がなければ、ペメトレキセドが勧められる

(エビデンスレベル:中、推奨度:中)

●感受性EGFR遺伝子変異を有する患者では・・・

・初回治療でEGFRチロシンキナーゼ阻害薬を使用した後に病勢進行に至った患者で、T790M耐性変異が見つかった場合には、オシメルチニブが勧められる

(エビデンスレベル:高、推奨度:高)

・T790M耐性変異が見つからなかった場合には、プラチナ併用化学療法が勧められる

(エビデンスレベル:低、推奨度:高)

・初回治療でEGFRチロシンキナーゼ阻害薬を使用し、当初は腫瘍縮小効果が見られ、後に緩やかな、軽度の病勢進行が一部の臓器で見られた場合には、(外科切除や定位放射線照射といった)局所治療を行いつつEGFRチロシンキナーゼ阻害薬を継続するのもひとつの選択肢である(エビデンスレベル:不十分、推奨度:低)

●ROS1融合遺伝子陽性の患者では・・・

・クリゾチニブの治療歴がなければ、クリゾチニブが勧められる

(エビデンスレベル:低、推奨度:中)

・クリゾチニブの治療歴があれば、プラチナ併用化学療法±ベバシツマブが勧められる

(エビデンスレベル:不十分、推奨度:中)

<三次治療>

●EGFR遺伝子変異(-)、ALK融合遺伝子(-)、ROS1融合遺伝子(-)、パフォーマンスステータス0、1(、元気な2)の非扁平上皮癌患者で、既に化学療法も免疫チェックポイント阻害薬も使用済みの患者では、ペメトレキセド単剤療法もしくはドセタキセル単剤化学療法が勧められる

(エビデンスレベル:低、推奨度:高)

●EGFR感受性変異陽性で、初回治療でEGFRチロシンキナーゼ阻害薬を使用し、プラチナ併用化学療法も行った患者では、ペメトレキセド単剤療法やドセタキセル単剤療法に優先して免疫チェックポイント阻害薬を使用するのを支持するデータは乏しい

(エビデンスレベル:不十分、推奨度:)

<四次治療>

標準治療と呼べるものはなく、治験・臨床試験への参加や、緩和ケアについて患者と担当医で話し合うべきである

2017年10月28日

PACIFIC試験、日本人サブグループ解析

III期は治癒を目指すべき患者集団である以上、今後、長期生存患者がどの程度出てくるかが注目点。

<Stage III肺がんdurvalumab維持療法の日本人解析(PACIFIC)> 2017年日本肺癌学会

PACIFIC試験は、プラチナ・ベースの放射線化学療法後に病勢進行に至っていない切除不能局所進行Stage III NSCLCを対象に、抗PD-L1抗体durvalumabの維持療法をプラセボ群と比較した無作為化第III相試験である。

2017年ESMOで報告された中間解析によれば、全集団の無増悪生存期間(PFS)中央値はdurvalumab群16.8ヵ月、プラセボ群5.6ヵ月で、durvalumab群で有意に延長していた(HR:0.52、95%CI:0.42~0.65、p<0.0001)。

日本人集団におけるPFS中央値はdurvalumab群未到達、プラセボ群7.2ヵ月だった(HR:0.49、95%CI:0.26〜0.89、p=0.020)。

奏効割合は、全集団ではdurvalumab群28.4%、プラセボ群16.0%であり、日本人解析ではdurvalumab群31.8%、プラセボ群22.9%だった。

Grade3 / 4の有害事象発生率は、全集団ではdurvalumab群29.9%、プラセボ26.1%であり、日本人集団ではdurvalumab群23.6%、プラセボ群12.5%であった。日本人集団の安全性のプロファイルは全集団と同様であった。Grade3/4の免疫関連有害事象の発生率は、全集団ではdurvalumab群24.2%、プラセボ群8.1%であり、日本人集団ではdurvalumab群25.0%、プラセボ群10.0%であった。

<Stage III肺がんdurvalumab維持療法の日本人解析(PACIFIC)> 2017年日本肺癌学会

PACIFIC試験は、プラチナ・ベースの放射線化学療法後に病勢進行に至っていない切除不能局所進行Stage III NSCLCを対象に、抗PD-L1抗体durvalumabの維持療法をプラセボ群と比較した無作為化第III相試験である。

2017年ESMOで報告された中間解析によれば、全集団の無増悪生存期間(PFS)中央値はdurvalumab群16.8ヵ月、プラセボ群5.6ヵ月で、durvalumab群で有意に延長していた(HR:0.52、95%CI:0.42~0.65、p<0.0001)。

日本人集団におけるPFS中央値はdurvalumab群未到達、プラセボ群7.2ヵ月だった(HR:0.49、95%CI:0.26〜0.89、p=0.020)。

奏効割合は、全集団ではdurvalumab群28.4%、プラセボ群16.0%であり、日本人解析ではdurvalumab群31.8%、プラセボ群22.9%だった。

Grade3 / 4の有害事象発生率は、全集団ではdurvalumab群29.9%、プラセボ26.1%であり、日本人集団ではdurvalumab群23.6%、プラセボ群12.5%であった。日本人集団の安全性のプロファイルは全集団と同様であった。Grade3/4の免疫関連有害事象の発生率は、全集団ではdurvalumab群24.2%、プラセボ群8.1%であり、日本人集団ではdurvalumab群25.0%、プラセボ群10.0%であった。

2017年10月28日

OAK試験の日本人サブグループ解析

抗PD-L1抗体、Atezolizumabを二次治療で使用して、ドセタキセルと比較した第III相試験、OAK試験の日本人サブグループ解析結果が2017年日本肺癌学会で公表された模様。

Atezolizumabの効果もさることながら、標準治療のドセタキセル群ですら生存期間中央値が17ヶ月(約1年半)得られているというのも、個人的には結構驚き。

我々の知らないところで、生存期間延長につながる何か他の因子(支持療法の効果)が働いているのかもしれない。

<非小細胞肺がんへのatezolizumab、OAK試験の日本人解析> 日本肺癌学会2017

OAK試験は、プラチナ製剤を含む化学療法中または後に増悪した局所進行・転移性非小細胞肺がん(NSCLC)患者1,225例を対象に、抗PD-L1抗体atezolizumabの有効性と安全性をドセタキセルと比較検討したオープンラベル無作為化試験。主要評価項目は、全患者およびPD-L1で選別されたサブグループ患者の全生存期間(OS)、副次評価項目は奏効割合(ORR)、無増悪生存期間(PFS)、安全性などだった。全集団における解析では、ドセタキセル群と比較してOSを4.2ヵ月延長し(OS中央値:13.8ヵ月 vs.9.6ヵ月、ハザード比[HR]:0.73、95%信頼区間[CI]:0.62~0.87)、良好な安全性が示されている。

日本人集団(OS解析対象の64例)のOS中央値はatezolizumab群で21.3ヵ月、ドセタキセル群で17.0ヵ月、ハザード比は0.80(95%CI:0.41~1.57)であり、全集団同様PD-L1の発現状態にかかわらず、atezolizumab群で改善が認められた。

有害事象については日本人101例を対象に解析され、Grade 3 以上の有害事象の発現率はatezolizumab群が26.8%、ドセタキセル群が91.1%とatezolizumab群で低かったが、免疫関連有害事象を含む投与中止に至った有害事象についてはatezolizumab群で多かった(17.9% vs.6.7%)。外国人集団との比較においては、Grade 3 以上の有害事象は日本人集団で少なかった(26.8% vs.40.1%)。日本人集団で多くみられたのは発熱(35.7%)、鼻咽頭炎(19.6%)などであった。

Atezolizumabの効果もさることながら、標準治療のドセタキセル群ですら生存期間中央値が17ヶ月(約1年半)得られているというのも、個人的には結構驚き。

我々の知らないところで、生存期間延長につながる何か他の因子(支持療法の効果)が働いているのかもしれない。

<非小細胞肺がんへのatezolizumab、OAK試験の日本人解析> 日本肺癌学会2017

OAK試験は、プラチナ製剤を含む化学療法中または後に増悪した局所進行・転移性非小細胞肺がん(NSCLC)患者1,225例を対象に、抗PD-L1抗体atezolizumabの有効性と安全性をドセタキセルと比較検討したオープンラベル無作為化試験。主要評価項目は、全患者およびPD-L1で選別されたサブグループ患者の全生存期間(OS)、副次評価項目は奏効割合(ORR)、無増悪生存期間(PFS)、安全性などだった。全集団における解析では、ドセタキセル群と比較してOSを4.2ヵ月延長し(OS中央値:13.8ヵ月 vs.9.6ヵ月、ハザード比[HR]:0.73、95%信頼区間[CI]:0.62~0.87)、良好な安全性が示されている。

日本人集団(OS解析対象の64例)のOS中央値はatezolizumab群で21.3ヵ月、ドセタキセル群で17.0ヵ月、ハザード比は0.80(95%CI:0.41~1.57)であり、全集団同様PD-L1の発現状態にかかわらず、atezolizumab群で改善が認められた。

有害事象については日本人101例を対象に解析され、Grade 3 以上の有害事象の発現率はatezolizumab群が26.8%、ドセタキセル群が91.1%とatezolizumab群で低かったが、免疫関連有害事象を含む投与中止に至った有害事象についてはatezolizumab群で多かった(17.9% vs.6.7%)。外国人集団との比較においては、Grade 3 以上の有害事象は日本人集団で少なかった(26.8% vs.40.1%)。日本人集団で多くみられたのは発熱(35.7%)、鼻咽頭炎(19.6%)などであった。

2017年10月28日

FLAURA試験のまとめ

遅ればせながら、FLAURA試験結果のまとめ。

標準治療と比べて、効果は高く、有害事象の頻度は低い。

試験デザイン上、除外規定が少なく、実臨床に即座に反映できる内容である。

有望な治療であることは間違いないし、現時点でEGFR陽性肺癌の一次治療として適応追加承認されても全く問題ない結果を残していると思われる。

あとはコストと後治療をどのように考えるかである。

<EGFR変異陽性非小細胞癌の1次治療でオシメルチニブは第1世代EGFR-TKIよりもPFSを大きく延長> 2017年 ESMO

第III相FLAURA試験の結果、EGFR変異陽性非小細胞癌に対する1次治療として、第3世代EGFR-TKIであるオシメルチニブは、第1世代EGFR-TKI(ゲフィチニブ、エルロチニブ)よりも有意に無増悪生存期間(PFS)を延長した。増悪または死亡のリスクを54%低減させた。

FLAURA試験は、29ヶ国で556人の患者を対象に行われた。EGFR遺伝子変異(Exon 19 deletion / Exon 21 L858R)を有する18歳以上でEGFR-TKIの投与を受けたことのない進行NSCLC患者を、オシメルチニブ群(279人、1日1回80mg投与)と標準療法群(277人、1日1回ゲフィチニブ250mg投与か1日1回エルロチニブ150mgを投与)に1対1に割り付けた。脳転移があっても臨床症状が安定している患者は参加可能とした。

試験開始当初は病勢進行後のクロスオーバーは認められていなかったが、2015年4月13日付けで行われたプロトコール改定により、標準療法群で増悪となり「中央判定でT790Mが同定された場合」にはオシメルチニブへのクロスオーバーが認められた。

主要評価項目は無増悪生存期間(PFS)。

副次評価項目は全生存期間(OS)、奏効率、奏効期間、疾患制御率、安全性、QOLなどとした。

変異がExon 19 deletionかExon 21 L858Rか、アジア人か非アジア人かで層別化されていた。

主要評価項目に関する期待ハザード比を0.71とし、90%の検出力、両側検定の閾値を5%としたところ、530人を集積し、解析時点で359イベントが必要と見積もられた。

患者の背景は両群で大きな差はなかった。女性がオシメルチニブ群64%、標準療法群62%、アジア人がオシメルチニブ群62%、標準療法群62%、del19がオシメルチニブ群57%、標準療法群56%、L858Rがオシメルチニブ群35%、標準療法群32%、脳転移があったのは、オシメルチニブ群19%、標準療法群23%だった。

data cut off dateは2017年6月12日で、この時点でオシメルチニブ群に136イベント(49%)、標準治療群に206イベント(74%)が発生していた。

RECIST基準上病勢進行と判定されたものの、その後もプロトコール治療を継続された(beyond PD)患者はオシメルチニブ群で67%、標準治療群で70%だった。

RECIST基準上病勢進行と判定され、二次治療を受けた患者は、オシメルチニブ群で82人、標準治療群で129人いた。そして、標準治療群129人のうち、55人(クロスオーバーで治療を受けたのが48人、プロトコール治療終了後の二次治療でオシメルチニブを使用したのが7人)が二次治療以降でオシメルチニブを使用した。

PFS中央値は、オシメルチニブ群が18.9カ月(95%信頼区間:15.2-21.4)、標準療法群が10.2カ月(95%信頼区間:9.6-11.1)、ハザード比が0.46(95%信頼区間:0.37-0.57)、p<0.001で有意にオシメルチニブ群が良い結果だった。

生存曲線は早期から離れ、だんだん差が大きくなっていた。

OS中央値はどちらも未到達(イベントはオシメルチニブ群の21%、標準療法群の30%で発生)だったが、ハザード比は0.63(95%信頼区間:0.45-0.88)、p=0.007だった。現時点での成熟度で統計学的に有意であるためにはp値0.0015が必要だったため、統計学的に有意な結果ではないが、オシメルチニブ群が良い傾向だった。

生存曲線は早期から離れ、だんだん差が大きくなっていた。

脳転移を有する患者(116人)の場合、PFS中央値は、オシメルチニブ群が15.2カ月(95%信頼区間:12.1-21.4)、標準療法群が9.6カ月(95%信頼区間:7.0-12.4)で、ハザード比0.47(95%信頼区間:0.30-0.74)、p<0.001で有意にオシメルチニブ群が良い結果だった。

脳転移を有しない患者の場合、PFS中央値は、オシメルチニブ群が19.1カ月(95%信頼区間:15.2-23.5)、標準療法群が10.9カ月(95%信頼区間:9.6-12.3)で、ハザード比0.46(95%信頼区間:0.36-0.59)、p<0.001で有意にオシメルチニブ群が良い結果だった。

奏効割合はオシメルチニブ群が80%(95%信頼区間:75-85)、標準療法群が76%(95%信頼区間:70-81)で、オッズ比は1.27(95%信頼区間は0.85-0.90, p=0.24)と両群に有意差を認めなかった。奏効期間(DoR)中央値は、オシメルチニブ群が17.2カ月(13.8-22.0)、標準療法群が8.5カ月(7.3-9.8)だった。

安全性プロファイルは両群で同等だったが、オシメルチニブ群でグレード3以上の副作用の発現率が低く、中止率も低かった。

グレード3以上の有害事象に至ったのは、オシメルチニブ群で34%、標準治療群で45%だった。

高頻度の有害事象は、発疹・挫創(オシメルチニブ群で58%、標準治療群で78%)、下痢(58% vs 57%)、乾燥肌(36% vs 36%)だった。

QT延長の頻度は、オシメルチニブ群で29人(10%)で、内訳はグレード1 11人(4%)、グレード2 12人(4%)、グレード3 5人(2%)、グレード4 1人(<1%)、標準治療群で13人(5%)で、内訳はグレード1 11人(4%)、グレード2 6人(2%)、グレード3 3人(1%)、グレード4 2人(1%)だった。致死的なTorsades des Pointes不整脈を発症した患者は皆無だった。

間質性肺炎はオシメルチニブ群で11人(4%)、標準治療群で6人(2%)に認めた。間質性肺炎により死亡した患者は皆無だった。

致死的な有害事象はオシメルチニブ群で6人(2%、肺炎1人、気道感染1人、脳梗塞1人、心筋梗塞1人、肺血栓塞栓症1人、腸管虚血1人)、標準治療群で10人(4%、敗血症2人、肺炎1人、心内膜炎1人、見等識障害および肺炎1人、呼吸困難1人、喀血1人、末梢動脈血栓症1人、下痢・消化管出血・呼吸不全・循環不全合併1人、原因不明1人)だった。

LUX Lung7(アファチニブ vs ゲフィチニブ)試験、dacomitinibのARCHER1050(dacomitinib vs ゲフィチニブ)試験と比較した。

2年PFS率がFLAURAのオシメルチニブ35.8%に対して、LUX Lung7のアファチニブ18%、ARCHER1050のdacomitinib30.6%だった。

ARCHER1050では脳転移を有する患者が除外されている(≒より長期生存が期待できる患者に絞られている)ことには留意しなければならない。

他の薬に比べて、押しなべてオシメルチニブが副作用が少なかった。

<FLAURA試験の日本人サブグループ解析> 2017年 日本肺癌学会

FLAURA試験における日本人患者120人を対象としたサブグループ解析では、PFS中央値はオシメルチニブ群で19.1ヶ月(95%信頼区間は12.6ヶ月から23.5ヶ月)、標準治療群(日本人は全てゲフィチニブ)で13.8ヶ月(95%信頼区間は8.3ヶ月から16.6ヶ月)、ハザード比0.61(95%信頼区間:0.38から0.99、p=0.0456)とオシメルチニブ群でPFSが有意に延長していた。

奏効割合はオシメルチニブ群が75%、標準治療群が76%(オッズ比:0.98)であった。DOR中央値はオシメルチニブ群18.4ヵ月、標準治療群9.5ヵ月と、オシメルチニブ群で約2倍近く延長している。また、オシメルチニブ群2例で完全奏効(CR)がみられている。OSについては、イベント発現割合がオシメルチニブ群で14%、標準治療群で18%とまだ十分なイベントが発現しておらず、今後の解析が待たれる。

主なグレード 3 以上の有害事象の発現率は、オシメルチニブ群が28%、標準治療群が49%とオシメルチニブ群で低かったが、間質性肺疾患(オシメルチニブ群で12%)およびQT延長(オシメルチニブ群で22%)については、オシメルチニブ群で多く発現している。また全体での結果と比較すると、日本人サブグループで両群の毒性が強い傾向がみられた。

標準治療と比べて、効果は高く、有害事象の頻度は低い。

試験デザイン上、除外規定が少なく、実臨床に即座に反映できる内容である。

有望な治療であることは間違いないし、現時点でEGFR陽性肺癌の一次治療として適応追加承認されても全く問題ない結果を残していると思われる。

あとはコストと後治療をどのように考えるかである。

<EGFR変異陽性非小細胞癌の1次治療でオシメルチニブは第1世代EGFR-TKIよりもPFSを大きく延長> 2017年 ESMO

第III相FLAURA試験の結果、EGFR変異陽性非小細胞癌に対する1次治療として、第3世代EGFR-TKIであるオシメルチニブは、第1世代EGFR-TKI(ゲフィチニブ、エルロチニブ)よりも有意に無増悪生存期間(PFS)を延長した。増悪または死亡のリスクを54%低減させた。

FLAURA試験は、29ヶ国で556人の患者を対象に行われた。EGFR遺伝子変異(Exon 19 deletion / Exon 21 L858R)を有する18歳以上でEGFR-TKIの投与を受けたことのない進行NSCLC患者を、オシメルチニブ群(279人、1日1回80mg投与)と標準療法群(277人、1日1回ゲフィチニブ250mg投与か1日1回エルロチニブ150mgを投与)に1対1に割り付けた。脳転移があっても臨床症状が安定している患者は参加可能とした。

試験開始当初は病勢進行後のクロスオーバーは認められていなかったが、2015年4月13日付けで行われたプロトコール改定により、標準療法群で増悪となり「中央判定でT790Mが同定された場合」にはオシメルチニブへのクロスオーバーが認められた。

主要評価項目は無増悪生存期間(PFS)。

副次評価項目は全生存期間(OS)、奏効率、奏効期間、疾患制御率、安全性、QOLなどとした。

変異がExon 19 deletionかExon 21 L858Rか、アジア人か非アジア人かで層別化されていた。

主要評価項目に関する期待ハザード比を0.71とし、90%の検出力、両側検定の閾値を5%としたところ、530人を集積し、解析時点で359イベントが必要と見積もられた。

患者の背景は両群で大きな差はなかった。女性がオシメルチニブ群64%、標準療法群62%、アジア人がオシメルチニブ群62%、標準療法群62%、del19がオシメルチニブ群57%、標準療法群56%、L858Rがオシメルチニブ群35%、標準療法群32%、脳転移があったのは、オシメルチニブ群19%、標準療法群23%だった。

data cut off dateは2017年6月12日で、この時点でオシメルチニブ群に136イベント(49%)、標準治療群に206イベント(74%)が発生していた。

RECIST基準上病勢進行と判定されたものの、その後もプロトコール治療を継続された(beyond PD)患者はオシメルチニブ群で67%、標準治療群で70%だった。

RECIST基準上病勢進行と判定され、二次治療を受けた患者は、オシメルチニブ群で82人、標準治療群で129人いた。そして、標準治療群129人のうち、55人(クロスオーバーで治療を受けたのが48人、プロトコール治療終了後の二次治療でオシメルチニブを使用したのが7人)が二次治療以降でオシメルチニブを使用した。

PFS中央値は、オシメルチニブ群が18.9カ月(95%信頼区間:15.2-21.4)、標準療法群が10.2カ月(95%信頼区間:9.6-11.1)、ハザード比が0.46(95%信頼区間:0.37-0.57)、p<0.001で有意にオシメルチニブ群が良い結果だった。

生存曲線は早期から離れ、だんだん差が大きくなっていた。

OS中央値はどちらも未到達(イベントはオシメルチニブ群の21%、標準療法群の30%で発生)だったが、ハザード比は0.63(95%信頼区間:0.45-0.88)、p=0.007だった。現時点での成熟度で統計学的に有意であるためにはp値0.0015が必要だったため、統計学的に有意な結果ではないが、オシメルチニブ群が良い傾向だった。

生存曲線は早期から離れ、だんだん差が大きくなっていた。

脳転移を有する患者(116人)の場合、PFS中央値は、オシメルチニブ群が15.2カ月(95%信頼区間:12.1-21.4)、標準療法群が9.6カ月(95%信頼区間:7.0-12.4)で、ハザード比0.47(95%信頼区間:0.30-0.74)、p<0.001で有意にオシメルチニブ群が良い結果だった。

脳転移を有しない患者の場合、PFS中央値は、オシメルチニブ群が19.1カ月(95%信頼区間:15.2-23.5)、標準療法群が10.9カ月(95%信頼区間:9.6-12.3)で、ハザード比0.46(95%信頼区間:0.36-0.59)、p<0.001で有意にオシメルチニブ群が良い結果だった。

奏効割合はオシメルチニブ群が80%(95%信頼区間:75-85)、標準療法群が76%(95%信頼区間:70-81)で、オッズ比は1.27(95%信頼区間は0.85-0.90, p=0.24)と両群に有意差を認めなかった。奏効期間(DoR)中央値は、オシメルチニブ群が17.2カ月(13.8-22.0)、標準療法群が8.5カ月(7.3-9.8)だった。

安全性プロファイルは両群で同等だったが、オシメルチニブ群でグレード3以上の副作用の発現率が低く、中止率も低かった。

グレード3以上の有害事象に至ったのは、オシメルチニブ群で34%、標準治療群で45%だった。

高頻度の有害事象は、発疹・挫創(オシメルチニブ群で58%、標準治療群で78%)、下痢(58% vs 57%)、乾燥肌(36% vs 36%)だった。

QT延長の頻度は、オシメルチニブ群で29人(10%)で、内訳はグレード1 11人(4%)、グレード2 12人(4%)、グレード3 5人(2%)、グレード4 1人(<1%)、標準治療群で13人(5%)で、内訳はグレード1 11人(4%)、グレード2 6人(2%)、グレード3 3人(1%)、グレード4 2人(1%)だった。致死的なTorsades des Pointes不整脈を発症した患者は皆無だった。

間質性肺炎はオシメルチニブ群で11人(4%)、標準治療群で6人(2%)に認めた。間質性肺炎により死亡した患者は皆無だった。

致死的な有害事象はオシメルチニブ群で6人(2%、肺炎1人、気道感染1人、脳梗塞1人、心筋梗塞1人、肺血栓塞栓症1人、腸管虚血1人)、標準治療群で10人(4%、敗血症2人、肺炎1人、心内膜炎1人、見等識障害および肺炎1人、呼吸困難1人、喀血1人、末梢動脈血栓症1人、下痢・消化管出血・呼吸不全・循環不全合併1人、原因不明1人)だった。

LUX Lung7(アファチニブ vs ゲフィチニブ)試験、dacomitinibのARCHER1050(dacomitinib vs ゲフィチニブ)試験と比較した。

2年PFS率がFLAURAのオシメルチニブ35.8%に対して、LUX Lung7のアファチニブ18%、ARCHER1050のdacomitinib30.6%だった。

ARCHER1050では脳転移を有する患者が除外されている(≒より長期生存が期待できる患者に絞られている)ことには留意しなければならない。

他の薬に比べて、押しなべてオシメルチニブが副作用が少なかった。

<FLAURA試験の日本人サブグループ解析> 2017年 日本肺癌学会

FLAURA試験における日本人患者120人を対象としたサブグループ解析では、PFS中央値はオシメルチニブ群で19.1ヶ月(95%信頼区間は12.6ヶ月から23.5ヶ月)、標準治療群(日本人は全てゲフィチニブ)で13.8ヶ月(95%信頼区間は8.3ヶ月から16.6ヶ月)、ハザード比0.61(95%信頼区間:0.38から0.99、p=0.0456)とオシメルチニブ群でPFSが有意に延長していた。

奏効割合はオシメルチニブ群が75%、標準治療群が76%(オッズ比:0.98)であった。DOR中央値はオシメルチニブ群18.4ヵ月、標準治療群9.5ヵ月と、オシメルチニブ群で約2倍近く延長している。また、オシメルチニブ群2例で完全奏効(CR)がみられている。OSについては、イベント発現割合がオシメルチニブ群で14%、標準治療群で18%とまだ十分なイベントが発現しておらず、今後の解析が待たれる。

主なグレード 3 以上の有害事象の発現率は、オシメルチニブ群が28%、標準治療群が49%とオシメルチニブ群で低かったが、間質性肺疾患(オシメルチニブ群で12%)およびQT延長(オシメルチニブ群で22%)については、オシメルチニブ群で多く発現している。また全体での結果と比較すると、日本人サブグループで両群の毒性が強い傾向がみられた。

2017年10月28日

AF-001JP試験、まだ無増悪生存期間、全生存期間ともに中央値未到達

アレクチニブの位置づけは、J-ALEX試験、ALEX試験でほぼ固まった。

国粋主義者とのそしりを受けるかもしれないが、日本人が発見したドライバー遺伝子異常に対して、日本の製薬会社が開発した薬を、世界に先んじて日本で第III相臨床試験で効果を明らかにし、米国の追試でその効果が確認された、という一連の出来事は、日本人として快哉を叫ぶべき出来事である。

臨床の現場では、アレクチニブ投与開始後すでに病勢進行に至った患者さんがいらっしゃるものの、おしなべてALK陽性肺癌に対するALK阻害薬の効果持続期間は長い。

ALK陽性進行肺癌に対するアレクチニブの第I / II相試験、93.5%というもはや異次元奏効割合を残した臨床試験だが、4年無増悪生存割合が52%、4年生存割合は70%と、無増悪生存期間、全生存期間のいずれも、いまだ中央値に至っていない。

どこまで行ってしまうのか。

<アレクチニブのALK転座陽性NSCLC対象国内フェーズ2試験の4年PFS率は52%、4年生存割合は70%> 2017年世界肺癌会議

ALK転座陽性進行非小細胞肺癌(NSCLC)に対して国内で行われたアレクチニブの第I / II相試験、AF-001JPの第II相部分の最終結果が明らかとなった。

4年無増悪生存(PFS)率は52%、4年生存割合は70%だった。

AF-001JP試験の第II相部分は、化学療法歴があるがALK阻害薬未治療のALK転座陽性のIIIB期 / IV期または再発NSCLC患者を対象に、アレクチニブを1日2回300mg投与した。主要評価項目は奏効割合で、副次評価項目は、PFS、全生存期間(OS)、安全性だった。

試験には2010年9月10日から2012年4月18日まで46人が登録された。2016年12月の試験終了時点で46人中20人で投薬が継続されていた。投薬期間の中央値は46.1ヶ月(1-62)だった。患者の年齢中央値は48歳(26-75)。化学療法歴数が3レジメン以上だったのは32.6%だった。

PFS中央値は未到達。

2年PFS割合は76%(95信頼区間:60-87)、3年PFS割合は62%(95%信頼区間:45-75)、4年PFS割合は52%(95%信頼区間:36-66)だった。

4年非中枢神経系増悪割合は29.1%、4年中枢神経系増悪割合は9.5%だった。ベースラインで脳転移があった患者(14人)のPFS中央値は38.0カ月、なかった患者(32人)のPFS中央値は未到達だった。

OS中央値は未到達で、4年OS割合は70%(95%信頼区間:54-81)だった。

グレード4/5の治療関連副作用はなかった。

国粋主義者とのそしりを受けるかもしれないが、日本人が発見したドライバー遺伝子異常に対して、日本の製薬会社が開発した薬を、世界に先んじて日本で第III相臨床試験で効果を明らかにし、米国の追試でその効果が確認された、という一連の出来事は、日本人として快哉を叫ぶべき出来事である。

臨床の現場では、アレクチニブ投与開始後すでに病勢進行に至った患者さんがいらっしゃるものの、おしなべてALK陽性肺癌に対するALK阻害薬の効果持続期間は長い。

ALK陽性進行肺癌に対するアレクチニブの第I / II相試験、93.5%というもはや異次元奏効割合を残した臨床試験だが、4年無増悪生存割合が52%、4年生存割合は70%と、無増悪生存期間、全生存期間のいずれも、いまだ中央値に至っていない。

どこまで行ってしまうのか。

<アレクチニブのALK転座陽性NSCLC対象国内フェーズ2試験の4年PFS率は52%、4年生存割合は70%> 2017年世界肺癌会議

ALK転座陽性進行非小細胞肺癌(NSCLC)に対して国内で行われたアレクチニブの第I / II相試験、AF-001JPの第II相部分の最終結果が明らかとなった。

4年無増悪生存(PFS)率は52%、4年生存割合は70%だった。

AF-001JP試験の第II相部分は、化学療法歴があるがALK阻害薬未治療のALK転座陽性のIIIB期 / IV期または再発NSCLC患者を対象に、アレクチニブを1日2回300mg投与した。主要評価項目は奏効割合で、副次評価項目は、PFS、全生存期間(OS)、安全性だった。

試験には2010年9月10日から2012年4月18日まで46人が登録された。2016年12月の試験終了時点で46人中20人で投薬が継続されていた。投薬期間の中央値は46.1ヶ月(1-62)だった。患者の年齢中央値は48歳(26-75)。化学療法歴数が3レジメン以上だったのは32.6%だった。

PFS中央値は未到達。

2年PFS割合は76%(95信頼区間:60-87)、3年PFS割合は62%(95%信頼区間:45-75)、4年PFS割合は52%(95%信頼区間:36-66)だった。

4年非中枢神経系増悪割合は29.1%、4年中枢神経系増悪割合は9.5%だった。ベースラインで脳転移があった患者(14人)のPFS中央値は38.0カ月、なかった患者(32人)のPFS中央値は未到達だった。

OS中央値は未到達で、4年OS割合は70%(95%信頼区間:54-81)だった。

グレード4/5の治療関連副作用はなかった。

2017年10月28日

ARCHER 1050のEGFR変異別サブグループ解析と日本人サブグループ解析

先般行われた世界肺癌会議で、DacomitinibのEGFR変異種別サブグループ解析、日本人サブグループ解析の結果が相次いで発表された様子。

アファチニブと同様に、Exon 19変異の患者の方が、PFSが長い傾向にあるようだ。

また、日本人サブグループ解析では、PFS中央値が18.3ヶ月と、標準治療群ゲフィチニブに対してダブルスコアを記録している。

薬価や毒性の問題、オシメルチニブとの使い分けの問題もあるかもしれないが、注目すべきデータだろう。

<EGFR変異陽性NSCLCに対する1次治療としてのdacomitinibは変異の種類に関わらず有効> 2017年世界肺癌会議

第III相ARCHER1050試験のサブグループ解析の結果、第2世代EGFR-TKIであるdacomitinibは、EGFR変異陽性非小細胞肺癌(NSCLC)に対する1次治療として、Exon 19欠失患者とExon 21点突然変異の患者のどちらにも有効であることが明らかとなった。

ARCHER 1050試験は、未治療、IIIB期 / IV期のNSCLC患者または術後再発NSCLCでEGFR変異を持つ(Exon 19欠失か Exon 21 L858R変異)患者で、中枢神経系に転移がない患者を対象に行われた。2013年5月から2015年3月までに7カ国、71施設で452人が、dacomitinib群(45mgを1日1回経口投与)とゲフィチニブ群(250mgを1日1回経口投与)に1対1で無作為割り付けされた。層別化因子は人種(アジア人か非アジア人が)、EGFR変異の種類(Exon 19かExon 21か)だった。

ARCHER 1050試験の全体のPFSについては、ASCO2017で発表された。

PFS中央値は、dacomitinib群が14.7カ月(95%信頼区間:11.1-16.6)、ゲフィチニブ群が9.2カ月(95%信頼区間:9.1-11.0)で、ハザード比が0.59(95%信頼区間:0.47-0.74)、p<0.0001で有意にdacomitinib群が長かった。

今回発表されたのは、変異の種類別PFSである。

Exon 19変異の患者において、PFS中央値はdacomitinib群(134人)が16.5カ月(95%信頼区間:11.3-18.4)、ゲフィチニブ群(133人)が9.2カ月(95%信頼区間:9.1-11.0)で、ハザード比が0.55(95%信頼区間0.41-0.75)、片側p<0.0001で有意にdacomitinib群が長かった。

Exon 21変異の患者において、PFS中央値は、dacomitinib群(93人)が12.3カ月(95%信頼区間:9.2-16.0)、ゲフィチニブ群(92人)が9.8カ月(95%信頼区間:7.6-11.1)で、ハザード比0.63(95%信頼区間:0.44-0.88)、片側p=0.0034で有意にdacomitinib群が長かった。

奏効率は、Exon 19変異の患者においてdacomitinib群が76.1%(95%信頼区間:68.0-83.1)、ゲフィチニブ群が69.9%(95%信頼区間:61.4-77.6)、p=0.1271で差がなかった。Exon 21変異の患者においてdacomitinib群が73.1%(95%信頼区間:62.9-81.8)、ゲフィチニブ群が73.9%(95%信頼区間:63.7-82.5)、p=0.5487で差がなかった。

DOR中央値は、Exon19変異の患者においてdacomitinib群が15.6カ月(95%信頼区間:13.1-19.6)、ゲフィチニブ群が8.3カ月(95%信頼区間:7.9-10.1)で、ハザード比0.454(95%信頼区間:0.319-0.645)、p<0.0001で有意にdacomitinib群が長かった。Exon 21変異の患者においてdacomitinib群が13.7カ月(95%信頼区間:9.2-17.4)、ゲフィチニブ群が7.5カ月(95%信頼区間:6.5-10.2)で、ハザード比0.403(95%信頼区間:0.267-0.607)、p<0.0001で有意にdacomitinib群が長かった。

<日本人のEGFR変異陽性NSCLCに対する1次治療でのdacomitinibのPFS中央値は18.3カ月> 2017年世界肺癌会議

第III相ARCHER 1050試験の、日本人データが発表され、日本人患者のdacomitinib群のPFS中央値は18.3ヶ月だった。

日本人はdacomitinib群に40人、ゲフィチニブ群に41人が含まれていた。日本人患者におけるdacomitinib群とゲフィチニブ群の間には、年齢、男女比、全身状態、喫煙歴に差が少しあった。dacomitinib群の方が65歳未満、女性、PS 0、過去に喫煙歴がある患者が多く、ゲフィチニブ群には喫煙歴のない患者が多かった。

患者全体のPFS中央値は、ASCO2017で発表され、dacomitinib群が14.7カ月(95%信頼区間:11.1-16.6)、ゲフィチニブ群が9.2カ月(95%信頼区間:9.1-11.0)で、ハザード比0.59(95%信頼区間:0.47-0.74)、p<0.0001で有意にdacomitinib群が長かった。

日本人におけるPFS中央値は、dacomitinib群が18.2カ月(95%信頼区間:11.0-31.3)、ゲフィチニブ群が9.3カ月(95%信頼区間:7.4-14.7)で、ハザード比0.540(95%信頼区間:0.308-0.946)、p=0.0141でdacomitinib群が長かった。

日本人患者の奏効率は、dacomitinib群が75.0%(95%信頼区間:58.8-87.3)、ゲフィチニブ群が75.6%(95%信頼区間:59.7-87.6)、p=0.5254で差がなかった。

日本人患者のDOR中央値は、dacomitinib群が17.5カ月(95%信頼区間:10.2-34.3)、ゲフィチニブ群が8.3カ月(95%信頼区間:5.6-12.9)、p=0.0056でdacomitinib群が長く、患者全体よりも長かった。

dacomitinib群の日本人患者で多く認められたグレード3の副作用はざ瘡様皮疹(27.5%)で、患者全体と比べても日本人で多く発現していた。dacomitinib群の日本人患者の85%で減量が行われた。

アファチニブと同様に、Exon 19変異の患者の方が、PFSが長い傾向にあるようだ。

また、日本人サブグループ解析では、PFS中央値が18.3ヶ月と、標準治療群ゲフィチニブに対してダブルスコアを記録している。

薬価や毒性の問題、オシメルチニブとの使い分けの問題もあるかもしれないが、注目すべきデータだろう。

<EGFR変異陽性NSCLCに対する1次治療としてのdacomitinibは変異の種類に関わらず有効> 2017年世界肺癌会議

第III相ARCHER1050試験のサブグループ解析の結果、第2世代EGFR-TKIであるdacomitinibは、EGFR変異陽性非小細胞肺癌(NSCLC)に対する1次治療として、Exon 19欠失患者とExon 21点突然変異の患者のどちらにも有効であることが明らかとなった。

ARCHER 1050試験は、未治療、IIIB期 / IV期のNSCLC患者または術後再発NSCLCでEGFR変異を持つ(Exon 19欠失か Exon 21 L858R変異)患者で、中枢神経系に転移がない患者を対象に行われた。2013年5月から2015年3月までに7カ国、71施設で452人が、dacomitinib群(45mgを1日1回経口投与)とゲフィチニブ群(250mgを1日1回経口投与)に1対1で無作為割り付けされた。層別化因子は人種(アジア人か非アジア人が)、EGFR変異の種類(Exon 19かExon 21か)だった。

ARCHER 1050試験の全体のPFSについては、ASCO2017で発表された。

PFS中央値は、dacomitinib群が14.7カ月(95%信頼区間:11.1-16.6)、ゲフィチニブ群が9.2カ月(95%信頼区間:9.1-11.0)で、ハザード比が0.59(95%信頼区間:0.47-0.74)、p<0.0001で有意にdacomitinib群が長かった。

今回発表されたのは、変異の種類別PFSである。

Exon 19変異の患者において、PFS中央値はdacomitinib群(134人)が16.5カ月(95%信頼区間:11.3-18.4)、ゲフィチニブ群(133人)が9.2カ月(95%信頼区間:9.1-11.0)で、ハザード比が0.55(95%信頼区間0.41-0.75)、片側p<0.0001で有意にdacomitinib群が長かった。

Exon 21変異の患者において、PFS中央値は、dacomitinib群(93人)が12.3カ月(95%信頼区間:9.2-16.0)、ゲフィチニブ群(92人)が9.8カ月(95%信頼区間:7.6-11.1)で、ハザード比0.63(95%信頼区間:0.44-0.88)、片側p=0.0034で有意にdacomitinib群が長かった。

奏効率は、Exon 19変異の患者においてdacomitinib群が76.1%(95%信頼区間:68.0-83.1)、ゲフィチニブ群が69.9%(95%信頼区間:61.4-77.6)、p=0.1271で差がなかった。Exon 21変異の患者においてdacomitinib群が73.1%(95%信頼区間:62.9-81.8)、ゲフィチニブ群が73.9%(95%信頼区間:63.7-82.5)、p=0.5487で差がなかった。

DOR中央値は、Exon19変異の患者においてdacomitinib群が15.6カ月(95%信頼区間:13.1-19.6)、ゲフィチニブ群が8.3カ月(95%信頼区間:7.9-10.1)で、ハザード比0.454(95%信頼区間:0.319-0.645)、p<0.0001で有意にdacomitinib群が長かった。Exon 21変異の患者においてdacomitinib群が13.7カ月(95%信頼区間:9.2-17.4)、ゲフィチニブ群が7.5カ月(95%信頼区間:6.5-10.2)で、ハザード比0.403(95%信頼区間:0.267-0.607)、p<0.0001で有意にdacomitinib群が長かった。

<日本人のEGFR変異陽性NSCLCに対する1次治療でのdacomitinibのPFS中央値は18.3カ月> 2017年世界肺癌会議

第III相ARCHER 1050試験の、日本人データが発表され、日本人患者のdacomitinib群のPFS中央値は18.3ヶ月だった。

日本人はdacomitinib群に40人、ゲフィチニブ群に41人が含まれていた。日本人患者におけるdacomitinib群とゲフィチニブ群の間には、年齢、男女比、全身状態、喫煙歴に差が少しあった。dacomitinib群の方が65歳未満、女性、PS 0、過去に喫煙歴がある患者が多く、ゲフィチニブ群には喫煙歴のない患者が多かった。

患者全体のPFS中央値は、ASCO2017で発表され、dacomitinib群が14.7カ月(95%信頼区間:11.1-16.6)、ゲフィチニブ群が9.2カ月(95%信頼区間:9.1-11.0)で、ハザード比0.59(95%信頼区間:0.47-0.74)、p<0.0001で有意にdacomitinib群が長かった。

日本人におけるPFS中央値は、dacomitinib群が18.2カ月(95%信頼区間:11.0-31.3)、ゲフィチニブ群が9.3カ月(95%信頼区間:7.4-14.7)で、ハザード比0.540(95%信頼区間:0.308-0.946)、p=0.0141でdacomitinib群が長かった。

日本人患者の奏効率は、dacomitinib群が75.0%(95%信頼区間:58.8-87.3)、ゲフィチニブ群が75.6%(95%信頼区間:59.7-87.6)、p=0.5254で差がなかった。

日本人患者のDOR中央値は、dacomitinib群が17.5カ月(95%信頼区間:10.2-34.3)、ゲフィチニブ群が8.3カ月(95%信頼区間:5.6-12.9)、p=0.0056でdacomitinib群が長く、患者全体よりも長かった。

dacomitinib群の日本人患者で多く認められたグレード3の副作用はざ瘡様皮疹(27.5%)で、患者全体と比べても日本人で多く発現していた。dacomitinib群の日本人患者の85%で減量が行われた。

2017年10月25日

PoziotinibとEGFR Exon 20変異

小規模臨床試験ながら、Exon 20挿入変異を有する進行非小細胞肺癌患者を対象に、これだけの成果を上げられたのは見事だ。

一旦は忘れ去られた化学物質に、地道な努力で再び光を当てたMDアンダーソンがんセンターのポスドクの先生に拍手したい。

製薬会社とコラボして、コンパッショネート・ユースや第II相臨床試験の計画が進行中とのこと。

<Poziotinib、Exon 20挿入変異を伴う非小細胞肺癌患者に対して高い腫瘍縮小効果を示す>

By The ASCO Post

Posted: 10/20/2017 10:09:25 AM

Last Updated: 10/20/2017 10:09:25 AM

治療抵抗性の遺伝子変異を有する進行非小細胞肺癌患者に対して、MDアンダーソンがんセンターで試みられた治療が、高い腫瘍縮小効果を示した。

第II相臨床試験において、キナゾリン環構造を持つ汎HERファミリー阻害経口新規分子標的薬のPoziotinibが、EGFR Exon 20挿入変異を有する非小細胞肺癌患者11人のうち、8人(73%)において少なくとも30%の腫瘍縮小効果をもたらした。2017年3月に開始された本試験において、病勢進行に至ったのは1人だった。全ての患者において、いくばくかの腫瘍縮小効果が認められた。

非小細胞肺癌患者のうち約2%は、EGFR Exon 20挿入変異を有するとされている。本試験には27人が既に参加し、50人まで組み入れる予定である。米国食品医薬品局は複数のEGFR阻害薬を既に承認しているが、Exon 20挿入変異に対して有効性が確認されたものはこれまでなかった。

11人の患者のうち、6人は発疹、下痢、粘膜炎、爪囲炎といった有害事象により減量が必要だった。

Poziotinibは肺癌に対する一般のEGFR阻害薬として開発されたがものにならず、お蔵入りしようとしていたが、MDアンダーソンがんセンターの肺癌ムーンショット計画における抗腫瘍薬スクリーニングプログラムにおいて、Exon 20遺伝子変異に対する治療効果が期待できる薬として再び脚光を浴びることとなった。

一旦は忘れ去られた化学物質に、地道な努力で再び光を当てたMDアンダーソンがんセンターのポスドクの先生に拍手したい。

製薬会社とコラボして、コンパッショネート・ユースや第II相臨床試験の計画が進行中とのこと。

<Poziotinib、Exon 20挿入変異を伴う非小細胞肺癌患者に対して高い腫瘍縮小効果を示す>

By The ASCO Post

Posted: 10/20/2017 10:09:25 AM

Last Updated: 10/20/2017 10:09:25 AM

治療抵抗性の遺伝子変異を有する進行非小細胞肺癌患者に対して、MDアンダーソンがんセンターで試みられた治療が、高い腫瘍縮小効果を示した。

第II相臨床試験において、キナゾリン環構造を持つ汎HERファミリー阻害経口新規分子標的薬のPoziotinibが、EGFR Exon 20挿入変異を有する非小細胞肺癌患者11人のうち、8人(73%)において少なくとも30%の腫瘍縮小効果をもたらした。2017年3月に開始された本試験において、病勢進行に至ったのは1人だった。全ての患者において、いくばくかの腫瘍縮小効果が認められた。

非小細胞肺癌患者のうち約2%は、EGFR Exon 20挿入変異を有するとされている。本試験には27人が既に参加し、50人まで組み入れる予定である。米国食品医薬品局は複数のEGFR阻害薬を既に承認しているが、Exon 20挿入変異に対して有効性が確認されたものはこれまでなかった。

11人の患者のうち、6人は発疹、下痢、粘膜炎、爪囲炎といった有害事象により減量が必要だった。

Poziotinibは肺癌に対する一般のEGFR阻害薬として開発されたがものにならず、お蔵入りしようとしていたが、MDアンダーソンがんセンターの肺癌ムーンショット計画における抗腫瘍薬スクリーニングプログラムにおいて、Exon 20遺伝子変異に対する治療効果が期待できる薬として再び脚光を浴びることとなった。

2017年10月22日

EGFR阻害薬のトリセツ

先日、仕事を終えて帰る前にメールボックスをチェックすると、マルタ島から郵便物が届いていた。

"Expert perspectives on Management of EGFR-Mutated NSCLC: Overcoming Resistance to Ensure Active Lines of Therapy"なる題名の小冊子。

ちらっと見てみると、特定の製薬会社の資金供与により作成された冊子。

しかも、3人にパネリストは全て、複数の企業からなんらかの資金供与を得ている。

当然のことながら、記載内容は資金供与元に寄り添った書きっぷりになっている。

しかも、先般のESMO 2017やWCLC 2017の内容は(当たり前だが)踏まえていない。

しかしながら、取り扱われているテーマはEGFR遺伝子変異陽性肺癌にまつわるテーマをほぼ網羅しており、修正すれば知識の整理に役立ちそうなので、頑張ってまとめてみた。

こうして考えてみると、FLAURA試験結果がよかったからといって、単純にEGFR遺伝子変異陽性肺癌の初回治療をオシメルチニブにしていいかというと、そうではなさそうなことが分かる。

ALK肺癌におけるアレクチニブほどには大きなインパクトではないため、オシメルチニブと他の薬との価格差も考慮すると、もうしばらくは慎重に考える必要がありそうだ。

<現時点でのEGFR阻害薬治療の考え方>

・EGFR遺伝子変異を有する患者に対する初回治療選択肢は、既に有効性が示されたが承認待ち段階のものや、開発中だが有望なものを含めると、格段に多くなった

1)第1世代EGFR阻害薬単剤治療

ゲフィチニブ、エルロチニブ

2)第2世代EGFR阻害薬単剤治療

アファチニブ、Dacomitinib(ARCHER 1050)

3)第3世代EGFR阻害薬単剤治療

Osimertinib(FLAURA)

4)EGFR阻害薬+血管増殖因子阻害薬あるいはEGFR抗体

Erlotinib+Bevacizumab(JO25567, BELIEF, NEJ-026, ACCRU)、Erlotinib+Cetuximab(S1403)

5)EGFR阻害薬+化学療法

Carboplatin+Pemetrexed+Gefitinib(NEJ-005, NEJ-009) etc.

・現在、EGFR遺伝子変異陽性進行非小細胞肺癌に対する一次治療として利用可能な薬を使っても、1年程度で効かなくなる

・効かなくなる理由として、以下のものが挙げられる

1)耐性化EGFR遺伝子変異の出現

2)バイパス経路の活性化

3)小細胞癌への形質転換

4)中枢神経系転移による薬物耐性化

・リキッド・バイオプシーでは2)、3)を明らかにすることはできないが、再生検では可能である

・リキッド・バイオプシーは、異なる複数の病巣や、再生検で扱わなかった病巣の遺伝子変化を推し量る上で有用である

・リキッド・バイオプシーでT790Mが陰性だったとしても、再生検で確認しなければならない

・AURA3試験によれば、EGFR遺伝子変異陽性進行非小細胞肺癌患者に対し、1次治療で第1・2世代のEGFR阻害薬を使った後にT790M耐性遺伝子変異が確認された患者(計419人)を対象に、オシメルチニブとペメトレキセド+プラチナ製剤併用化学療法を比較したところ、無増悪生存期間中央値はオシメルチニブ群で10.1ヶ月、化学療法群で4.4ヶ月だった

・AURA3試験において、日本人サブグループ(計63人)で解析したところ、無増悪生存期間中央値はオシメルチニブ群で12.5ヶ月、化学療法群で4.3ヶ月だった

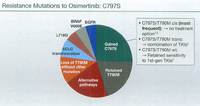

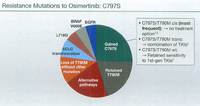

・オシメルチニブに対する耐性化機序も既に検討されており、C797S耐性化変異が全体の20%で、そのほかにバイパス経路による耐性化、小細胞癌への憩室転換、L718Q変異、BRAF V600E変異、EGFR変異などが知られている

・C797S耐性化変異において、C797SとT790Mが同一DNA鎖上に生じた場合は有効な治療なし、C797SとT790Mが相同DNA鎖上に生じた場合は開発段階の治療あり(EAI-045+Cetuximab)、C797S出現の一方でT790Mが陰性化していれば第1世代のEGFR阻害薬が有効

・EGFR遺伝子変異陽性の進行非小細胞肺癌患者(計556人)を対象に、一次治療としてのオシメルチニブとゲフィチニブ / エルロチニブの効果を検証したFLAURA試験では、無増悪生存期間中央値はオシメルチニブ群で18.9ヶ月、ゲフィチニブ / エルロチニブ群で10.9ヶ月だった。

・FLAURA試験において、日本人サブグループ(計120人)で解析したところ、無増悪生存期間中央値はオシメルチニブ群で19.1ヶ月、ゲフィチニブ / エルロチニブ群で13.8ヶ月だった

・AURA3試験とFLAURA試験の結果を踏まえると、(今のところ治療開始前には予測不能だが)第1世代EGFR阻害薬による治療でT790M耐性化変異が見込まれる患者についてのみ言えば、初回治療で第1世代EGFR阻害薬、T790Mによる耐性化後の二次治療でオシメルチニブを投与した場合の無増悪生存期間中央値の総和は、日本人では13.8+12.5=26.3ヶ月、初回治療からオシメルチニブを投与した場合の無増悪生存期間中央値は19.1ヶ月で、7.2ヶ月の差がある

・できれば、FLAURA試験において、digital PCRなどの高感度測定法を用いて治療開始前のT790M変異の有無を調べて、T790Mを有する群と有さない群での解析をしてもらいたい

・今後、Dacomitinibをどのように取り扱うか

・FLAURA試験の結果を踏まえても、Exon 19 deletionで若い患者にはアファチニブが第1選択なのか

・LUX-Lung 7試験では、プロトコール治療終了後に第3世代EGFR阻害薬を使用された患者について、全生存期間に関するサブグループ解析が行われているが、54ヶ月追跡調査した段階で、3年生存割合はアファチニブ群で96%、ゲフィチニブ群で89%、生存期間中央値はアファチニブ群で未到達、ゲフィチニブ群で48.3ヶ月

・EGFR遺伝子変異陽性の進行非小細胞肺癌患者に対する初回治療としてのエルロチニブ+ベバシツマブ併用療法の無増悪生存期間中央値は、日本人のJO25567試験で16.0ヶ月、EUのBELIEF試験で13.8ヶ月

・JO25567試験では、Exon 19変異患者の無増悪生存期間中央値は18ヶ月、Exon 21変異患者の無増悪生存期間中央値は13.9ヶ月

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e751839.html

・JO25567試験とAURA3試験の結果を踏まえると、Exon 19変異を有する日本人患者に対し、1次治療でエルロチニブ+ベバシツマブ併用療法を、病勢進行後に再生検を行ってT790Mが確認された場合にオシメルチニブを使用したら、無増悪生存期間中央値の総和は18ヶ月+12.5ヶ月=30.5ヶ月となる

・BELIEF試験では、治療開始前にT790M変異が認められた患者、認められなかった患者の無増悪生存期間中央値はそれぞれ16ヶ月、10.5ヶ月

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28408243

・BELIEF試験とAURA3試験の結果を踏まえると、治療開始前に感受性EGFR遺伝子変異とT790M変異が認められた欧州の患者に対し、1次治療でエルロチニブ+ベバシツマブ併用療法を、耐性化後にオシメルチニブを使用した場合には、無増悪生存期間中央値の総和は16ヶ月+10.1ヶ月=26.6ヶ月となる

・約半数のEGFR陽性患者がT790Mで耐性化すると考えたとき、初回治療でオシメルチニブを使うのと、単剤治療よりも長い無増悪生存期間が期待できるTKIを含めた多剤併用療法(TKI+血管増殖因子阻害薬、TKI+化学療法)と、どちらがより優れた治療戦略なのか、よく考えなければならない

・脳転移単独の病勢進行や、局所治療可能な病巣のみによる病勢進行では、局所治療により局所制御を行いながら同じEGFR阻害薬を使い続けるのもひとつの選択肢

・初回EGFR阻害薬治療後に病勢進行し、再生検でT790M陰性だった患者では、従来どおり化学療法が標準治療

・半年ごとにあちこちの学会で新しい、しかも実臨床を変える研究結果が発表されるため、担当医は常にアンテナを張って、患者の治療に還元しなければならない

"Expert perspectives on Management of EGFR-Mutated NSCLC: Overcoming Resistance to Ensure Active Lines of Therapy"なる題名の小冊子。

ちらっと見てみると、特定の製薬会社の資金供与により作成された冊子。

しかも、3人にパネリストは全て、複数の企業からなんらかの資金供与を得ている。

当然のことながら、記載内容は資金供与元に寄り添った書きっぷりになっている。

しかも、先般のESMO 2017やWCLC 2017の内容は(当たり前だが)踏まえていない。

しかしながら、取り扱われているテーマはEGFR遺伝子変異陽性肺癌にまつわるテーマをほぼ網羅しており、修正すれば知識の整理に役立ちそうなので、頑張ってまとめてみた。

こうして考えてみると、FLAURA試験結果がよかったからといって、単純にEGFR遺伝子変異陽性肺癌の初回治療をオシメルチニブにしていいかというと、そうではなさそうなことが分かる。

ALK肺癌におけるアレクチニブほどには大きなインパクトではないため、オシメルチニブと他の薬との価格差も考慮すると、もうしばらくは慎重に考える必要がありそうだ。

<現時点でのEGFR阻害薬治療の考え方>

・EGFR遺伝子変異を有する患者に対する初回治療選択肢は、既に有効性が示されたが承認待ち段階のものや、開発中だが有望なものを含めると、格段に多くなった

1)第1世代EGFR阻害薬単剤治療

ゲフィチニブ、エルロチニブ

2)第2世代EGFR阻害薬単剤治療

アファチニブ、Dacomitinib(ARCHER 1050)

3)第3世代EGFR阻害薬単剤治療

Osimertinib(FLAURA)

4)EGFR阻害薬+血管増殖因子阻害薬あるいはEGFR抗体

Erlotinib+Bevacizumab(JO25567, BELIEF, NEJ-026, ACCRU)、Erlotinib+Cetuximab(S1403)

5)EGFR阻害薬+化学療法

Carboplatin+Pemetrexed+Gefitinib(NEJ-005, NEJ-009) etc.

・現在、EGFR遺伝子変異陽性進行非小細胞肺癌に対する一次治療として利用可能な薬を使っても、1年程度で効かなくなる

・効かなくなる理由として、以下のものが挙げられる

1)耐性化EGFR遺伝子変異の出現

2)バイパス経路の活性化

3)小細胞癌への形質転換

4)中枢神経系転移による薬物耐性化

・リキッド・バイオプシーでは2)、3)を明らかにすることはできないが、再生検では可能である

・リキッド・バイオプシーは、異なる複数の病巣や、再生検で扱わなかった病巣の遺伝子変化を推し量る上で有用である

・リキッド・バイオプシーでT790Mが陰性だったとしても、再生検で確認しなければならない

・AURA3試験によれば、EGFR遺伝子変異陽性進行非小細胞肺癌患者に対し、1次治療で第1・2世代のEGFR阻害薬を使った後にT790M耐性遺伝子変異が確認された患者(計419人)を対象に、オシメルチニブとペメトレキセド+プラチナ製剤併用化学療法を比較したところ、無増悪生存期間中央値はオシメルチニブ群で10.1ヶ月、化学療法群で4.4ヶ月だった

・AURA3試験において、日本人サブグループ(計63人)で解析したところ、無増悪生存期間中央値はオシメルチニブ群で12.5ヶ月、化学療法群で4.3ヶ月だった

・オシメルチニブに対する耐性化機序も既に検討されており、C797S耐性化変異が全体の20%で、そのほかにバイパス経路による耐性化、小細胞癌への憩室転換、L718Q変異、BRAF V600E変異、EGFR変異などが知られている

・C797S耐性化変異において、C797SとT790Mが同一DNA鎖上に生じた場合は有効な治療なし、C797SとT790Mが相同DNA鎖上に生じた場合は開発段階の治療あり(EAI-045+Cetuximab)、C797S出現の一方でT790Mが陰性化していれば第1世代のEGFR阻害薬が有効

・EGFR遺伝子変異陽性の進行非小細胞肺癌患者(計556人)を対象に、一次治療としてのオシメルチニブとゲフィチニブ / エルロチニブの効果を検証したFLAURA試験では、無増悪生存期間中央値はオシメルチニブ群で18.9ヶ月、ゲフィチニブ / エルロチニブ群で10.9ヶ月だった。

・FLAURA試験において、日本人サブグループ(計120人)で解析したところ、無増悪生存期間中央値はオシメルチニブ群で19.1ヶ月、ゲフィチニブ / エルロチニブ群で13.8ヶ月だった

・AURA3試験とFLAURA試験の結果を踏まえると、(今のところ治療開始前には予測不能だが)第1世代EGFR阻害薬による治療でT790M耐性化変異が見込まれる患者についてのみ言えば、初回治療で第1世代EGFR阻害薬、T790Mによる耐性化後の二次治療でオシメルチニブを投与した場合の無増悪生存期間中央値の総和は、日本人では13.8+12.5=26.3ヶ月、初回治療からオシメルチニブを投与した場合の無増悪生存期間中央値は19.1ヶ月で、7.2ヶ月の差がある

・できれば、FLAURA試験において、digital PCRなどの高感度測定法を用いて治療開始前のT790M変異の有無を調べて、T790Mを有する群と有さない群での解析をしてもらいたい

・今後、Dacomitinibをどのように取り扱うか

・FLAURA試験の結果を踏まえても、Exon 19 deletionで若い患者にはアファチニブが第1選択なのか

・LUX-Lung 7試験では、プロトコール治療終了後に第3世代EGFR阻害薬を使用された患者について、全生存期間に関するサブグループ解析が行われているが、54ヶ月追跡調査した段階で、3年生存割合はアファチニブ群で96%、ゲフィチニブ群で89%、生存期間中央値はアファチニブ群で未到達、ゲフィチニブ群で48.3ヶ月

・EGFR遺伝子変異陽性の進行非小細胞肺癌患者に対する初回治療としてのエルロチニブ+ベバシツマブ併用療法の無増悪生存期間中央値は、日本人のJO25567試験で16.0ヶ月、EUのBELIEF試験で13.8ヶ月

・JO25567試験では、Exon 19変異患者の無増悪生存期間中央値は18ヶ月、Exon 21変異患者の無増悪生存期間中央値は13.9ヶ月

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e751839.html

・JO25567試験とAURA3試験の結果を踏まえると、Exon 19変異を有する日本人患者に対し、1次治療でエルロチニブ+ベバシツマブ併用療法を、病勢進行後に再生検を行ってT790Mが確認された場合にオシメルチニブを使用したら、無増悪生存期間中央値の総和は18ヶ月+12.5ヶ月=30.5ヶ月となる

・BELIEF試験では、治療開始前にT790M変異が認められた患者、認められなかった患者の無増悪生存期間中央値はそれぞれ16ヶ月、10.5ヶ月

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28408243

・BELIEF試験とAURA3試験の結果を踏まえると、治療開始前に感受性EGFR遺伝子変異とT790M変異が認められた欧州の患者に対し、1次治療でエルロチニブ+ベバシツマブ併用療法を、耐性化後にオシメルチニブを使用した場合には、無増悪生存期間中央値の総和は16ヶ月+10.1ヶ月=26.6ヶ月となる

・約半数のEGFR陽性患者がT790Mで耐性化すると考えたとき、初回治療でオシメルチニブを使うのと、単剤治療よりも長い無増悪生存期間が期待できるTKIを含めた多剤併用療法(TKI+血管増殖因子阻害薬、TKI+化学療法)と、どちらがより優れた治療戦略なのか、よく考えなければならない

・脳転移単独の病勢進行や、局所治療可能な病巣のみによる病勢進行では、局所治療により局所制御を行いながら同じEGFR阻害薬を使い続けるのもひとつの選択肢

・初回EGFR阻害薬治療後に病勢進行し、再生検でT790M陰性だった患者では、従来どおり化学療法が標準治療

・半年ごとにあちこちの学会で新しい、しかも実臨床を変える研究結果が発表されるため、担当医は常にアンテナを張って、患者の治療に還元しなければならない

2017年10月22日

TPS>50%ならペンブロリズマブ一次治療で30ヶ月!

KEYNOTE-024試験のデータが更新された。

まだまだ最終結果というわけではなさそうだ。

分子標的薬でもないのに、生存期間中央値が30ヶ月を超えるというのは、やはり「恐るべき黒船」だ。

化学療法群の60%以上がPD-1抗体治療にクロスオーバーされているにも拘らず、生存期間中央値がダブルスコアになっているというのも恐るべき事実だ。

もはや、TPS>50%の患者に対して初回治療でペンブロリズマブを使い損ねると、訴訟問題になりかねないレベルである。

ただし、身近なところでペンブロリズマブの初回治療を受けている患者さんたちでは、まだそこまでのインパクトは感じない。

まずは過去記事のおさらいをして、本題へ。

KEYNOTE-024 初回公表データ

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e874097.html

KEYNOTE-024 日本人サブグループ解析

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e906138.html

2017年世界肺癌会議

<KEYNOTE-024試験データ更新>

By The ASCO Post

Posted: 10/20/2017 9:49:13 AM

Last Updated: 10/20/2017 9:49:13 AM

EGFR遺伝子変異、ALK融合遺伝子のいずれも伴わず、腫瘍細胞のPD-L1発現割合(TPS)が50%以上の進行非小細胞肺癌患者を対象に、ペンブロリズマブの初回治療効果を検討した第III相KEYNOTE-024試験の、全生存期間に関する更新データが2017年世界肺癌会議で公表された。今回の更新データは、2年以上の追跡期間を経て解析された。

今回の発表は、本試験に参加した305人に対し、25.2ヶ月の経過観察期間中央値を経てからのものである。305人の中には、化学療法群に割り付けられた患者のうち、病勢進行後にプロトコール治療上のクロスオーバーとしてペンブロリズマブの投与を受けた82人と、プロトコール治療終了後に何らかの形でPD-1抗体の治療を受けた12人を含んでおり、化学療法群からPD-1抗体療法へのクロスオーバー割合は62.3%に及んだ。

前回の解析から6ヶ月間追跡期間が延長されたが、2年以上の追跡期間中央値を経ても、化学療法に対するペンブロリズマブの死亡リスク低減効果(37%)は維持された(ハザード比0.63、95%信頼区間は0.47-0.86、p=0.002)。加えて、ペンブロリズマブは生存期間中央値を1年以上延長し、化学療法群と比較して2倍以上に及んでいた(30ヶ月(95%信頼区間は18.3ヶ月から未到達) vs 14.2ヶ月(95%信頼区間は9.8ヶ月から19.0ヶ月))。1年生存割合、2年生存割合はペンブロリズマブ群で70.3%、51.5%で、化学療法群で54.8%、34.5%だった。奏効割合はペンブロリズマブ群で45.5%(95%信頼区間は37.4%から53.7%)、化学療法群で29.8%(95%信頼区間は22.6%から37.8%)、奏効持続期間中央値はペンブロリズマブ群では未到達(95%信頼区間は1.8ヶ月から20.6ヶ月)、化学療法群では7.1ヶ月(95%信頼区間は2.1ヶ月から18.1ヶ月)だった。

ペンブロリズマブ群では、31.2%にGrade 3-5の治療関連有害事象が認められ、主なものは下痢、疲労、発熱、食欲不振、発疹だった。免疫関連有害事象としては、甲状腺機能低下症、肺臓炎、甲状腺機能亢進症、重篤な皮膚障害、infusion reactionだった。1例のみ、ペンブロリズマブ群に治療関連死を認めた。

まだまだ最終結果というわけではなさそうだ。

分子標的薬でもないのに、生存期間中央値が30ヶ月を超えるというのは、やはり「恐るべき黒船」だ。

化学療法群の60%以上がPD-1抗体治療にクロスオーバーされているにも拘らず、生存期間中央値がダブルスコアになっているというのも恐るべき事実だ。

もはや、TPS>50%の患者に対して初回治療でペンブロリズマブを使い損ねると、訴訟問題になりかねないレベルである。

ただし、身近なところでペンブロリズマブの初回治療を受けている患者さんたちでは、まだそこまでのインパクトは感じない。

まずは過去記事のおさらいをして、本題へ。

KEYNOTE-024 初回公表データ

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e874097.html

KEYNOTE-024 日本人サブグループ解析

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e906138.html

2017年世界肺癌会議

<KEYNOTE-024試験データ更新>

By The ASCO Post

Posted: 10/20/2017 9:49:13 AM

Last Updated: 10/20/2017 9:49:13 AM

EGFR遺伝子変異、ALK融合遺伝子のいずれも伴わず、腫瘍細胞のPD-L1発現割合(TPS)が50%以上の進行非小細胞肺癌患者を対象に、ペンブロリズマブの初回治療効果を検討した第III相KEYNOTE-024試験の、全生存期間に関する更新データが2017年世界肺癌会議で公表された。今回の更新データは、2年以上の追跡期間を経て解析された。

今回の発表は、本試験に参加した305人に対し、25.2ヶ月の経過観察期間中央値を経てからのものである。305人の中には、化学療法群に割り付けられた患者のうち、病勢進行後にプロトコール治療上のクロスオーバーとしてペンブロリズマブの投与を受けた82人と、プロトコール治療終了後に何らかの形でPD-1抗体の治療を受けた12人を含んでおり、化学療法群からPD-1抗体療法へのクロスオーバー割合は62.3%に及んだ。

前回の解析から6ヶ月間追跡期間が延長されたが、2年以上の追跡期間中央値を経ても、化学療法に対するペンブロリズマブの死亡リスク低減効果(37%)は維持された(ハザード比0.63、95%信頼区間は0.47-0.86、p=0.002)。加えて、ペンブロリズマブは生存期間中央値を1年以上延長し、化学療法群と比較して2倍以上に及んでいた(30ヶ月(95%信頼区間は18.3ヶ月から未到達) vs 14.2ヶ月(95%信頼区間は9.8ヶ月から19.0ヶ月))。1年生存割合、2年生存割合はペンブロリズマブ群で70.3%、51.5%で、化学療法群で54.8%、34.5%だった。奏効割合はペンブロリズマブ群で45.5%(95%信頼区間は37.4%から53.7%)、化学療法群で29.8%(95%信頼区間は22.6%から37.8%)、奏効持続期間中央値はペンブロリズマブ群では未到達(95%信頼区間は1.8ヶ月から20.6ヶ月)、化学療法群では7.1ヶ月(95%信頼区間は2.1ヶ月から18.1ヶ月)だった。

ペンブロリズマブ群では、31.2%にGrade 3-5の治療関連有害事象が認められ、主なものは下痢、疲労、発熱、食欲不振、発疹だった。免疫関連有害事象としては、甲状腺機能低下症、肺臓炎、甲状腺機能亢進症、重篤な皮膚障害、infusion reactionだった。1例のみ、ペンブロリズマブ群に治療関連死を認めた。

2017年10月22日

肺小細胞癌とDLL発現

2016年のASCOにおいて、Rova-Tが小細胞癌の治療に有望であると報告された。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e858706.html

これを受けて、小細胞癌や大細胞神経内分泌癌のDLL3発現状態が患者背景や生命予後にどのように関わっているか、臨床病理学的に調べたのが今回の報告である。

手法はオーソドックスで、私もかつて似たようなことをしていたが、当時とは背景がやや異なる。

tailor made medicineの時代からprecision medicineの時代となり(これら自体は単なるスローガンに過ぎず、あまり大した意味はないが)、治療の作用機序に関わるようながん細胞の特性をなんらかの形で明らかにできれば、それが治療効果予測・コンパニオン診断に、さらに言えば産業の創出にすらつながるようになった。

製薬会社は、単に治療薬候補を創出するだけではなくて、医療・研究機関や検査会社と早期からタイアップして、コンパニオン診断開発にも同時に注力すべきだろう。

次世代シーケンサーやliquid biopsyを意識した取り組みが不可欠であることは、いまさら言うまでもない。

\

2017年世界肺癌会議

<小細胞肺癌において、生検検体におけるDLL3発現評価は有用である>

By The ASCO Post

Posted: 10/19/2017 10:05:12 AM

Last Updated: 10/19/2017 10:05:12 AM

肺小細胞癌の生検検体は、DLL3発現評価に有用であることが分かり、DLL3発現が高度であれば生命予後不良であることが分かった。

Rovalpituzumab tesirine(Rova-T)は抗DLL3抗体-薬物複合体で、高悪性度神経内分泌癌(HGNEC)に対して有望とされている。HGNECの治療前診断において、実臨床では生検診断が行われることが多い。今回の検討では、HGNEC患者の生検検体と手術検体を用い、小さな生検検体のDLL3発現状態が、腫瘍病巣全体のDLL3発現状態を反映しているかどうかを調べ、併せて生命予後評価を行った。

2006年から2015年にかけて新規に診断されたHGNEC患者378人(大細胞神経内分泌癌(LCNEC)43人、小細胞癌(SCLC)335人)を対象とした。グループ1には生検検体と手術検体が両方揃った、LCNEC患者全員とSCLC患者の一部が含まれた。グループ2には、残りのSCLC患者全員(つまり、生検検体しか入手できなかった患者)が含まれた。個々の患者の生検検体、手術検体を抗DLL-3抗体を用いて免疫染色し、その結果をスコア化した。

検討の結果、生検検体を用いたDLL3発現評価は有用であることが分かった。加えて、DLL3発現状態が患者の喫煙歴、TTF-1発現状態、生命予後と相関することが分かった。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e858706.html

これを受けて、小細胞癌や大細胞神経内分泌癌のDLL3発現状態が患者背景や生命予後にどのように関わっているか、臨床病理学的に調べたのが今回の報告である。

手法はオーソドックスで、私もかつて似たようなことをしていたが、当時とは背景がやや異なる。

tailor made medicineの時代からprecision medicineの時代となり(これら自体は単なるスローガンに過ぎず、あまり大した意味はないが)、治療の作用機序に関わるようながん細胞の特性をなんらかの形で明らかにできれば、それが治療効果予測・コンパニオン診断に、さらに言えば産業の創出にすらつながるようになった。

製薬会社は、単に治療薬候補を創出するだけではなくて、医療・研究機関や検査会社と早期からタイアップして、コンパニオン診断開発にも同時に注力すべきだろう。

次世代シーケンサーやliquid biopsyを意識した取り組みが不可欠であることは、いまさら言うまでもない。

\

2017年世界肺癌会議

<小細胞肺癌において、生検検体におけるDLL3発現評価は有用である>

By The ASCO Post

Posted: 10/19/2017 10:05:12 AM

Last Updated: 10/19/2017 10:05:12 AM

肺小細胞癌の生検検体は、DLL3発現評価に有用であることが分かり、DLL3発現が高度であれば生命予後不良であることが分かった。

Rovalpituzumab tesirine(Rova-T)は抗DLL3抗体-薬物複合体で、高悪性度神経内分泌癌(HGNEC)に対して有望とされている。HGNECの治療前診断において、実臨床では生検診断が行われることが多い。今回の検討では、HGNEC患者の生検検体と手術検体を用い、小さな生検検体のDLL3発現状態が、腫瘍病巣全体のDLL3発現状態を反映しているかどうかを調べ、併せて生命予後評価を行った。

2006年から2015年にかけて新規に診断されたHGNEC患者378人(大細胞神経内分泌癌(LCNEC)43人、小細胞癌(SCLC)335人)を対象とした。グループ1には生検検体と手術検体が両方揃った、LCNEC患者全員とSCLC患者の一部が含まれた。グループ2には、残りのSCLC患者全員(つまり、生検検体しか入手できなかった患者)が含まれた。個々の患者の生検検体、手術検体を抗DLL-3抗体を用いて免疫染色し、その結果をスコア化した。

検討の結果、生検検体を用いたDLL3発現評価は有用であることが分かった。加えて、DLL3発現状態が患者の喫煙歴、TTF-1発現状態、生命予後と相関することが分かった。

2017年10月21日

その後のLorlatinib

ALK阻害薬、Lorlatinibのその後のお話。

2017年世界肺癌会議

<ALK陽性進行肺癌およびROS1陽性進行肺癌におけるLorlatinib療法>

By The ASCO Post

Posted: 10/17/2017 11:53:11 AM

Last Updated: 10/17/2017 5:02:02 PM

2017年世界肺癌会議において、Lorlatinibに関する第II相試験の最終結果が報告された。Lorlatinibは、ALK陽性あるいはROS1陽性進行肺癌に対し、過去に濃厚な治療歴があっても、脳転移巣を含めて有効性を示す薬である。さらに言えば、有害事象についても十分対応可能である。

Lorlatinibに関する第II相試験は、脳転移を有する患者、有さない患者をとりまぜて、計275人の患者を対象に行われた。患者は、癌のバイオマーカー(ALK陽性、もしくはROS1陽性)もしくは治療歴に基づいて、6グループのコホートに割り付けられた。主要評価項目は独立評価委員会判定による奏効割合・頭蓋内奏効割合とした。

・ALK陽性・未治療コホート

奏効割合は90%(95%信頼区間は74-98%)、頭蓋内奏効割合は75%(95%信頼区間は35-97%)。

・ALK陽性、クリゾチニブによる治療歴あり、化学療法歴は問わない

奏効割合は69%(95%信頼区間は56-81%)頭蓋内奏効割合は68%(95%信頼区間は50-82%)

・ALK陽性、クリゾチニブ以外のALK阻害薬による治療歴あり、化学療法歴は問わない

奏効割合は33%(95%信頼区間は15-64%)、頭蓋内奏効割合は42%(95%信頼区間は15-72%)。

・ALK陽性、2種か3種のALK阻害薬を過去に用いたことあり、化学療法歴は問わない

奏効割合は39%(95%信頼区間は30-49%)、頭蓋内奏効割合は48%(95%信頼区間は37-59%)

・ROS1陽性、その他には制限事項なし

Lorlatinibによる有害事象は一般に対応可能なもののみである。有害事象は軽微なものばかりで、投与量減量や治療時期の延期、通常の診療で対応可能だった。治療関連死は皆無で、3%の患者で有害事象のために治療中止が必要だった。その他、高コレステロール血症(81%)、高中性脂肪血症(60%)、浮腫(43%)、末梢神経障害(30%)、体重増加(18%)、認知機能低下(18%)等が報告されている。

2017年世界肺癌会議

<ALK陽性進行肺癌およびROS1陽性進行肺癌におけるLorlatinib療法>

By The ASCO Post

Posted: 10/17/2017 11:53:11 AM

Last Updated: 10/17/2017 5:02:02 PM

2017年世界肺癌会議において、Lorlatinibに関する第II相試験の最終結果が報告された。Lorlatinibは、ALK陽性あるいはROS1陽性進行肺癌に対し、過去に濃厚な治療歴があっても、脳転移巣を含めて有効性を示す薬である。さらに言えば、有害事象についても十分対応可能である。

Lorlatinibに関する第II相試験は、脳転移を有する患者、有さない患者をとりまぜて、計275人の患者を対象に行われた。患者は、癌のバイオマーカー(ALK陽性、もしくはROS1陽性)もしくは治療歴に基づいて、6グループのコホートに割り付けられた。主要評価項目は独立評価委員会判定による奏効割合・頭蓋内奏効割合とした。

・ALK陽性・未治療コホート

奏効割合は90%(95%信頼区間は74-98%)、頭蓋内奏効割合は75%(95%信頼区間は35-97%)。

・ALK陽性、クリゾチニブによる治療歴あり、化学療法歴は問わない

奏効割合は69%(95%信頼区間は56-81%)頭蓋内奏効割合は68%(95%信頼区間は50-82%)

・ALK陽性、クリゾチニブ以外のALK阻害薬による治療歴あり、化学療法歴は問わない

奏効割合は33%(95%信頼区間は15-64%)、頭蓋内奏効割合は42%(95%信頼区間は15-72%)。

・ALK陽性、2種か3種のALK阻害薬を過去に用いたことあり、化学療法歴は問わない

奏効割合は39%(95%信頼区間は30-49%)、頭蓋内奏効割合は48%(95%信頼区間は37-59%)

・ROS1陽性、その他には制限事項なし

Lorlatinibによる有害事象は一般に対応可能なもののみである。有害事象は軽微なものばかりで、投与量減量や治療時期の延期、通常の診療で対応可能だった。治療関連死は皆無で、3%の患者で有害事象のために治療中止が必要だった。その他、高コレステロール血症(81%)、高中性脂肪血症(60%)、浮腫(43%)、末梢神経障害(30%)、体重増加(18%)、認知機能低下(18%)等が報告されている。

2017年10月21日

Lurbinectedin and Doxorubicin in Relapsed SCLC

初回治療後に病勢進行した小細胞肺癌に対する新規二次治療の話。

国内大規模臨床試験の結果、いわゆるsensitive relapseの場合にはイリノテカン+シスプラチン+エトポシド併用療法が標準治療として位置づけられている。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e815982.html

しかし、そのプロトコールの複雑さのためか、実臨床で行われているところを見る機会はほとんどない。

国内の大規模臨床試験の結果、生存期間延長効果が示されているにも拘らず、実臨床で殆ど行われていないというのはさびしい限りだ。

ジーラスタを組み込んだ追試をすれば、もうすこし普及するかもしれない。

実際のところ、アムルビシン単剤療法やノギテカン単剤療法といった、高度の骨髄抑制に悩まされる治療も、ジーラスタが導入されることでかなり管理しやすくなっているように感じる。

小細胞癌の化学療法は、長きにわたり停滞している。

しかも、我が国、米国、欧州のそれぞれで、治療の考え方がバラバラである。

今回の報告も、Doxorubicinが治療に組み込まれていることや、引き続く第III相試験の標準治療としてCAV療法が組み込まれていることを考えると、欧州主導の臨床試験と思われる。

したがって、たとえ第III相試験で有望な結果が出たとしても、すんなり国内に受け入れられるとは考えにくい。

2017年世界肺癌会議

<再燃小細胞肺癌に対するLurbinectedin+Doxorubicin併用化学療法>

By The ASCO Post

Posted: 10/16/2017 10:41:26 AM

Last Updated: 10/16/2017 4:31:05 PM

2017年世界肺癌会議で、再発小細胞肺癌に対するLurbinectedin(PM1183)+Doxorubicin併用療法の第I / II相試験の最終報告が行われた。本データは、Annals of Oncology誌に発表された。

本試験において、Lurbinectedin+Doxorubicin併用療法後の無増悪生存期間中央値が5.3ヶ月、奏効割合が37%に達したことが示された。標準治療であるトポテカン療法(無増悪生存期間中央値は3.0-3.5ヶ月、奏効割合は17-24%と過去の研究で報告されている)と比較して、有望だった。

一次治療において、プラチナ併用化学療法に感受性だった患者(sensitive - relapse patients)では、Lurbinectedin+Doxorubicin併用療法後の無増悪生存期間中央値は6.2ヶ月に達した。一方、標準治療のトポテカン療法では、こうした患者の無増悪生存期間中央値は3.25-4.3ヶ月と過去の研究で報告されている。

本試験において、治療に関連した有害事象(主として血液学的なものだった)は一過性であり、投与量の最適化により管理可能なものだった。Lurbinectedinは胃腸粘膜障害、末梢神経障害、脱毛をきたさなかった。

本試験の結果を受けて、第III相ATLANTIS試験が開始された。これは20ヶ国、154施設から600人の患者が参加し、Lurbinectedin+Doxorubicin併用療法、トポテカン療法、CAV(Cyclophosphamide, Doxorubicine, Vincristine)療法の3群に割り付けられる比較試験である。

国内大規模臨床試験の結果、いわゆるsensitive relapseの場合にはイリノテカン+シスプラチン+エトポシド併用療法が標準治療として位置づけられている。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e815982.html

しかし、そのプロトコールの複雑さのためか、実臨床で行われているところを見る機会はほとんどない。

国内の大規模臨床試験の結果、生存期間延長効果が示されているにも拘らず、実臨床で殆ど行われていないというのはさびしい限りだ。

ジーラスタを組み込んだ追試をすれば、もうすこし普及するかもしれない。

実際のところ、アムルビシン単剤療法やノギテカン単剤療法といった、高度の骨髄抑制に悩まされる治療も、ジーラスタが導入されることでかなり管理しやすくなっているように感じる。

小細胞癌の化学療法は、長きにわたり停滞している。

しかも、我が国、米国、欧州のそれぞれで、治療の考え方がバラバラである。

今回の報告も、Doxorubicinが治療に組み込まれていることや、引き続く第III相試験の標準治療としてCAV療法が組み込まれていることを考えると、欧州主導の臨床試験と思われる。

したがって、たとえ第III相試験で有望な結果が出たとしても、すんなり国内に受け入れられるとは考えにくい。

2017年世界肺癌会議

<再燃小細胞肺癌に対するLurbinectedin+Doxorubicin併用化学療法>

By The ASCO Post

Posted: 10/16/2017 10:41:26 AM

Last Updated: 10/16/2017 4:31:05 PM

2017年世界肺癌会議で、再発小細胞肺癌に対するLurbinectedin(PM1183)+Doxorubicin併用療法の第I / II相試験の最終報告が行われた。本データは、Annals of Oncology誌に発表された。

本試験において、Lurbinectedin+Doxorubicin併用療法後の無増悪生存期間中央値が5.3ヶ月、奏効割合が37%に達したことが示された。標準治療であるトポテカン療法(無増悪生存期間中央値は3.0-3.5ヶ月、奏効割合は17-24%と過去の研究で報告されている)と比較して、有望だった。

一次治療において、プラチナ併用化学療法に感受性だった患者(sensitive - relapse patients)では、Lurbinectedin+Doxorubicin併用療法後の無増悪生存期間中央値は6.2ヶ月に達した。一方、標準治療のトポテカン療法では、こうした患者の無増悪生存期間中央値は3.25-4.3ヶ月と過去の研究で報告されている。

本試験において、治療に関連した有害事象(主として血液学的なものだった)は一過性であり、投与量の最適化により管理可能なものだった。Lurbinectedinは胃腸粘膜障害、末梢神経障害、脱毛をきたさなかった。

本試験の結果を受けて、第III相ATLANTIS試験が開始された。これは20ヶ国、154施設から600人の患者が参加し、Lurbinectedin+Doxorubicin併用療法、トポテカン療法、CAV(Cyclophosphamide, Doxorubicine, Vincristine)療法の3群に割り付けられる比較試験である。

2017年10月19日

BrigatinibのALTA試験、追跡調査結果

それにしても、ALK肺癌の世界は、開発のスピードが速い。

ALK肺癌の存在が報告されてからまだわずか10年だが、我が国で一次治療から使える薬が既に3種(クリゾチニブ、アレクチニブ、セリチニブ)ある上に、Brigatinib、Lorlatinibの知見も蓄積されつつある。

そして、先進的な取り組みをしている施設では、耐性化機序に基づいた薬剤選択が行われ、治療効果に直接反映されているようだ。

ドライバー遺伝子異常に基づく肺癌とは言いながら、EGFR遺伝子変異陽性肺癌とALK融合遺伝子肺癌、ROS1融合遺伝子肺癌は、その振る舞いにやや違いがあるように感じられる。

2017年世界肺癌会議

ALK陽性非小細胞肺癌に対するBrigatinib療法

By The ASCO Post

Posted: 10/16/2017 12:09:57 PM

Last Updated: 10/16/2017 12:40:29 PM

クリゾチニブによる治療後に進行したALK融合遺伝子陽性の局所進行あるいは進行非小細胞肺癌患者に対するBrigatinib療法の効果を検証した第II相ALTA試験の結果が、第18回世界肺癌会議で報告された。今回は、2017年2月21日時点までの有効性・安全性データに基づく追跡調査結果だった。

過去のデータは以前のブログを参照。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e896908.html

2017年2月21日までの経過観察期間中央値は、90mg群で16.8ヶ月、180mg群で18.6ヶ月で、90mg群の32%、180mg群の41%が治療を継続していた。

主要評価項目である「担当医評価による」奏効割合は、90mg群で46%、180mg群で55%だった。一方、「独立評価委員会評価による」奏効割合は、90mg群で51%、180mg群で55%だった。同様に、「担当医評価による」奏効持続期間は90mg群で12ヶ月、180mg群で13.8ヶ月、「独立評価委員会評価による」奏効持続期間は90mg群で13.8ヶ月、180mg群で14.8ヶ月だった。

「担当医評価による」無増悪生存期間中央値は90mg群で9.2ヶ月、180mg群で15.6ヶ月、「独立評価委員会評価による」無増悪生存期間中央値は90mg群で9.2ヶ月、180mg群で16.7ヶ月だった。生存期間中央値は90mg群では未到達、180mg群では27.6ヶ月だった。1年生存「しそうな」割合は90mg群で70%、180mg群で80%だった。

測定可能な脳転移巣を有する患者群(90mg群26人、180mg群18人)では、「独立評価委員会評価による」頭蓋内奏効割合は90mg群で50%、180mg群で67%だった。頭蓋内奏効持続期間は90mg群では未到達、180mg群では16.6ヶ月だった。治療開始時点で脳転移巣を有していた患者全てにおける「独立評価委員会評価による」頭蓋内無増悪生存期間中央値は90mg群で12.8ヶ月、180mg群で18.4ヶ月だった。

Grade 3以上の高頻度の有害事象は、A群、B群それぞれで、血中クレアチンキナーゼ上昇(3%、11%)、高血圧(4%、4%)、血中リパーゼ上昇(4%、4%)、肺臓炎(2%、4%)、発疹(1%、4%)だった。有害事象による減量措置はそれぞれ9%、30%で、有害事象による治療中止はそれぞれ4%、11%だった。

ALK肺癌の存在が報告されてからまだわずか10年だが、我が国で一次治療から使える薬が既に3種(クリゾチニブ、アレクチニブ、セリチニブ)ある上に、Brigatinib、Lorlatinibの知見も蓄積されつつある。

そして、先進的な取り組みをしている施設では、耐性化機序に基づいた薬剤選択が行われ、治療効果に直接反映されているようだ。

ドライバー遺伝子異常に基づく肺癌とは言いながら、EGFR遺伝子変異陽性肺癌とALK融合遺伝子肺癌、ROS1融合遺伝子肺癌は、その振る舞いにやや違いがあるように感じられる。

2017年世界肺癌会議

ALK陽性非小細胞肺癌に対するBrigatinib療法

By The ASCO Post

Posted: 10/16/2017 12:09:57 PM

Last Updated: 10/16/2017 12:40:29 PM

クリゾチニブによる治療後に進行したALK融合遺伝子陽性の局所進行あるいは進行非小細胞肺癌患者に対するBrigatinib療法の効果を検証した第II相ALTA試験の結果が、第18回世界肺癌会議で報告された。今回は、2017年2月21日時点までの有効性・安全性データに基づく追跡調査結果だった。

過去のデータは以前のブログを参照。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e896908.html

2017年2月21日までの経過観察期間中央値は、90mg群で16.8ヶ月、180mg群で18.6ヶ月で、90mg群の32%、180mg群の41%が治療を継続していた。

主要評価項目である「担当医評価による」奏効割合は、90mg群で46%、180mg群で55%だった。一方、「独立評価委員会評価による」奏効割合は、90mg群で51%、180mg群で55%だった。同様に、「担当医評価による」奏効持続期間は90mg群で12ヶ月、180mg群で13.8ヶ月、「独立評価委員会評価による」奏効持続期間は90mg群で13.8ヶ月、180mg群で14.8ヶ月だった。

「担当医評価による」無増悪生存期間中央値は90mg群で9.2ヶ月、180mg群で15.6ヶ月、「独立評価委員会評価による」無増悪生存期間中央値は90mg群で9.2ヶ月、180mg群で16.7ヶ月だった。生存期間中央値は90mg群では未到達、180mg群では27.6ヶ月だった。1年生存「しそうな」割合は90mg群で70%、180mg群で80%だった。

測定可能な脳転移巣を有する患者群(90mg群26人、180mg群18人)では、「独立評価委員会評価による」頭蓋内奏効割合は90mg群で50%、180mg群で67%だった。頭蓋内奏効持続期間は90mg群では未到達、180mg群では16.6ヶ月だった。治療開始時点で脳転移巣を有していた患者全てにおける「独立評価委員会評価による」頭蓋内無増悪生存期間中央値は90mg群で12.8ヶ月、180mg群で18.4ヶ月だった。

Grade 3以上の高頻度の有害事象は、A群、B群それぞれで、血中クレアチンキナーゼ上昇(3%、11%)、高血圧(4%、4%)、血中リパーゼ上昇(4%、4%)、肺臓炎(2%、4%)、発疹(1%、4%)だった。有害事象による減量措置はそれぞれ9%、30%で、有害事象による治療中止はそれぞれ4%、11%だった。

2017年10月16日

分子標的薬の最大効果を目指して

日本肺癌学会2017より

<ワークショップ16>

分子標的治療の最大効果を目指して

WS16-1)血中遊離DNAを用いた遺伝子変異検出結果に影響を与える因子の検討

・cell free DNA(cfDNA)の問題点

陽性検出率(感度)が低い:通常生検検体でEGFR遺伝子変異陽性となった患者検体の58.7%でしか検出できなかった

cfDNAで変異陰性、通常生検で変異陽性の患者では、cfDNA変異陽性、通常生検で変異陽性の患者より生命予後がよい

・2017年1月から6月の半年間で、金沢大学病院において早期肺癌患者の手術前に血液を採取してcfDNAを測定し、cfDNAが検出された患者の背景を調べた

・42人の患者中、EGFR遺伝子変異が陽性だった14人を対象とした

・14人中、5人(35.7%)でcfDNAが確認された

・5人全員がExon 19欠失変異を有していた

・他の背景因子との相関は認めなかった

WS16-2)非小細胞肺癌のEGFR-TKI体制における癌幹細胞の関与

・JGF-1、ZEB1、Oct4は治療標的になりうる

WS16-3)Optimal management of EGFR-TKI resistance

・1st generation EGFR-TKI vs 2nd generation EGFR-TKI

LUX-Lung 7 study

ARCHER 1050 study

・1st generation EGFR-TKI vs 3rd generation EGFR-TKI

FLAURA study: OS hazard ratio 0.63(0.45-0.88)、p=0.0068, immature data

・combination therapy

NEJ026: Erlotinib + Bevacizumab phase III study

Erlotinib + Ramcirumab study

・Efficacy Monitoring

FASTACT-2:Mok et al., Clin Cancer Res 2015

Thress et al., ASCO 2017

APPLE study: Osimertinib, 2-year PFS

・for brain metastases

AURA 3 study

AZD3759

・3rd generation EGFR-TKI new compounds

PF7775

EF816

AC001

・how to overcome resistance

C797S occurs in 20% of resistant cases

SCLC transformation: RB1 loss and TP53 lossを初回診断時に評価し、後にSCLC transformationを起こす可能性を調べておく

・minor mutationに対するOsimertinibの臨床効果は明らかでない

WS16-3)ALK – positive lung cancer: therapeutic decision-making for treatment sequencing

・Crizotinib, Alectinib, Ceritinib, Brigatinib, Lorlatinib

・ALK – positive Lung CancerとPemetrexed: Thymidilate synthase

・systemic metastases, oligo-metastases, CNS sanctuary metastases

・resisance mechanisms

2ndary resistant mutation, by-pass track, EMT

・ASCEND-4: 1st line ceritinib

・ASCEND-8: pharmacodynamics of Ceritinib

・J-ALEX phase III Japanese Study: PFS positive

・ALEX phase III: PFS positive

・Response rate for CNS metastases

Ceritinib 36%

Alectinib 57%

Brigatinib 67%

Lorlatinib 39%

・Nowadays, Alectinib is recommended for 1st line medication.

WS16-5)Japanese phase 2 study of ceritinib in patients with ALK+ NSCLC pre-treated with alectinib: ASCEND-9

・open-label, phase II, single arm study

・Ceritinib after Alectinib PD

・2015年8月から2017年7月まで患者集積

・primary endpoint: 奏効割合

・liquid biopsyは全例でしているが、再生検はしていない

・登録患者数は20人

現在も治療継続中の患者が2人(10%)、PDとなったのは14人(70%)だった

患者の年齢中央値は51歳、女性が60%を占め、前治療がAlectinibだったのが

16人(80%)、AlectinibとCrizotinib を両方逐次的に使っていたのは4人(20%)

・奏効割合は25%(CR 1人、PR 4人)

・無増悪生存期間中央値は3.7ヶ月(1.9-5.3ヶ月)、奏効持続期間中央値は6.3ヶ月

・有害事象で治療を中断せざるを得なかった人は3人(15%)に上った

・Lorlatinib after Alectinib PDでは、奏効割合は27%だった

WS16-6)TKI関連ILDの感受性因子

・わが国の薬剤性間質性肺炎合併率は、他の国に比較して高い

・薬剤性間質性肺炎合併率

Gefitnib: 4%

Bleomycin: 0.66%

Bortezomib:3.77%

Pemetrexed: 1.9%

・薬剤性間質性肺炎発症にMUC4遺伝子が関わっていそう

・MUC4は複雑な構造をしている

・ERBB2, ERBB3, β鎖が複雑に絡み合っている

・NEJ022試験:薬剤性間質性肺炎発症者がいたら、case-control pairを作って長期間の追跡調査をする

<ワークショップ16>

分子標的治療の最大効果を目指して

WS16-1)血中遊離DNAを用いた遺伝子変異検出結果に影響を与える因子の検討

・cell free DNA(cfDNA)の問題点

陽性検出率(感度)が低い:通常生検検体でEGFR遺伝子変異陽性となった患者検体の58.7%でしか検出できなかった

cfDNAで変異陰性、通常生検で変異陽性の患者では、cfDNA変異陽性、通常生検で変異陽性の患者より生命予後がよい

・2017年1月から6月の半年間で、金沢大学病院において早期肺癌患者の手術前に血液を採取してcfDNAを測定し、cfDNAが検出された患者の背景を調べた

・42人の患者中、EGFR遺伝子変異が陽性だった14人を対象とした

・14人中、5人(35.7%)でcfDNAが確認された

・5人全員がExon 19欠失変異を有していた

・他の背景因子との相関は認めなかった

WS16-2)非小細胞肺癌のEGFR-TKI体制における癌幹細胞の関与

・JGF-1、ZEB1、Oct4は治療標的になりうる

WS16-3)Optimal management of EGFR-TKI resistance

・1st generation EGFR-TKI vs 2nd generation EGFR-TKI

LUX-Lung 7 study

ARCHER 1050 study

・1st generation EGFR-TKI vs 3rd generation EGFR-TKI

FLAURA study: OS hazard ratio 0.63(0.45-0.88)、p=0.0068, immature data

・combination therapy

NEJ026: Erlotinib + Bevacizumab phase III study

Erlotinib + Ramcirumab study

・Efficacy Monitoring

FASTACT-2:Mok et al., Clin Cancer Res 2015

Thress et al., ASCO 2017

APPLE study: Osimertinib, 2-year PFS

・for brain metastases

AURA 3 study

AZD3759

・3rd generation EGFR-TKI new compounds

PF7775

EF816

AC001

・how to overcome resistance

C797S occurs in 20% of resistant cases

SCLC transformation: RB1 loss and TP53 lossを初回診断時に評価し、後にSCLC transformationを起こす可能性を調べておく

・minor mutationに対するOsimertinibの臨床効果は明らかでない

WS16-3)ALK – positive lung cancer: therapeutic decision-making for treatment sequencing

・Crizotinib, Alectinib, Ceritinib, Brigatinib, Lorlatinib

・ALK – positive Lung CancerとPemetrexed: Thymidilate synthase

・systemic metastases, oligo-metastases, CNS sanctuary metastases

・resisance mechanisms

2ndary resistant mutation, by-pass track, EMT

・ASCEND-4: 1st line ceritinib

・ASCEND-8: pharmacodynamics of Ceritinib

・J-ALEX phase III Japanese Study: PFS positive

・ALEX phase III: PFS positive

・Response rate for CNS metastases

Ceritinib 36%

Alectinib 57%

Brigatinib 67%

Lorlatinib 39%

・Nowadays, Alectinib is recommended for 1st line medication.

WS16-5)Japanese phase 2 study of ceritinib in patients with ALK+ NSCLC pre-treated with alectinib: ASCEND-9

・open-label, phase II, single arm study

・Ceritinib after Alectinib PD

・2015年8月から2017年7月まで患者集積

・primary endpoint: 奏効割合

・liquid biopsyは全例でしているが、再生検はしていない

・登録患者数は20人

現在も治療継続中の患者が2人(10%)、PDとなったのは14人(70%)だった

患者の年齢中央値は51歳、女性が60%を占め、前治療がAlectinibだったのが

16人(80%)、AlectinibとCrizotinib を両方逐次的に使っていたのは4人(20%)

・奏効割合は25%(CR 1人、PR 4人)

・無増悪生存期間中央値は3.7ヶ月(1.9-5.3ヶ月)、奏効持続期間中央値は6.3ヶ月

・有害事象で治療を中断せざるを得なかった人は3人(15%)に上った

・Lorlatinib after Alectinib PDでは、奏効割合は27%だった

WS16-6)TKI関連ILDの感受性因子

・わが国の薬剤性間質性肺炎合併率は、他の国に比較して高い

・薬剤性間質性肺炎合併率

Gefitnib: 4%

Bleomycin: 0.66%

Bortezomib:3.77%

Pemetrexed: 1.9%

・薬剤性間質性肺炎発症にMUC4遺伝子が関わっていそう

・MUC4は複雑な構造をしている

・ERBB2, ERBB3, β鎖が複雑に絡み合っている

・NEJ022試験:薬剤性間質性肺炎発症者がいたら、case-control pairを作って長期間の追跡調査をする

2017年10月15日

肺癌治療の費用対効果

高額医療の話をしていて真に恐ろしいと思うのは、薬が登場したときこそ高額だと騒がれるのだが、実地臨床に定着してしまうとあまり話題に上らなくなってしまうことだ。

パクリタキセルしかり、ゲフィチニブしかり、ベバシツマブしかり、ペメトレキセドしかり、そしてニボルマブとペンブロリズマブしかりである。

ゲフィチニブが登場した2002年当時、1錠7000円という値段に度肝を抜かれたが、1錠27000円のオシメルチニブが登場すると、相対的に安い、と思ってしまう。

第二次世界大戦終結直前と同等の深刻な状況が我が国の財政を覆っていて、終戦とともに強烈なインフレが起こり、金融資産は120分の1まで目減りしたが、これによって国の財政が立ち直った、というのは、なんとも空恐ろしい話だ。

国民が購入していた国債の価値が120分の1になり、国民の金融資産が大きく目減りし、その分だけ国の借金が安くなったことになる。

国民からの借金を、国が踏み倒したに等しい。

これが現在なら、もし強烈なインフレが再び起こったとき、踏み倒される対象は誰だろうか。

その結果、踏み倒された人はどんな行動をとるのだろう。

2017年10月15日 日本肺癌学会総会

<ワークショップ12 肺癌治療の費用対効果>

WS12-1)費用対効果分析は何が難しいのか、なぜ進まないか

・2012年5月 社会保険中央審議会に費用対効果検討会が設置された

・アウトカム/費用の測定

「費用がかかってもそれに見合う効果があれば許容される」という基本的考え方が前提としてある

直接費用=医療費そのもの

関節費用=患者が社会活動できないことによる損失

・モデル分析

患者の臨床経過を場合分けしてフローチャートを作成

それぞれの経路をとる患者が全体の何%に及ぶか、それぞれに必要コストをかけると全体としてどのくらいになるか

モデルを大雑把にしすぎると概算医療費も大雑把なものになる

綿密に過ぎると収拾がつかなくなる

・QALY(Quality Adjusted Life Year)

患者の状態で決まるQoL係数×生存年数で算出される

QALY分析の限界は

1)患者の年齢に関係なく、同じ価値基準で評価される

20代の生産年齢人口も、80代の後期高齢者も、同じように評価される

2)健常者より障害者が低い計算値になってしまう

3)QoL尺度の測定内容に限界がある

代表的なEQ-5D基準は、ほとんどが身体的な評価項目で占められ、精神的な部分や社会的な部分はあまり考慮されていない

・命の値段についての議論

1QALYを得るのに、どの程度ならお金を費やしても妥当と考えるか

英国:50000から60000ドル

豪州:40000ドル

韓国:22000ドル

タイ:5400ドル

と、国によってもかなりの格差がある

・わが国では、薬価は維持されるか、引き下げられることはあっても、引き上げられることはない

米国では、アフリバセプトを除いて、ほとんどの抗がん薬は引き上げられている

費用対効果が高い薬は、引き上げることを検討してもよいのでは?

・health-technology assessment(HTA)については、日本は国としての取り組みが立ち遅れており、薬価を決める仕組みが未成熟である

・日本には、health-economistが絶対的に不足している

WS12-2)費用対効果の改善は臨床研究のエンドポイントになりうるか?

・これまでの臨床試験は、臨床的有用性のみがエンドポイントだった

・利便性、社会への経済的負担、個人への経済的負担といった、費用対効果が臨床試験のエンドポイントとして成立するだろうか

・費用対効果を臨床試験のエンドポイントにすることのジレンマ

「費用がかかってもそれに見合う効果があれば許容される」という前提がある以上、費用対効果を改善するための臨床試験は成立しにくい

→「効果が同等で、費用が安い」という治療は受け入れられるが、「効果はやや落ちるが、医療費は大幅に削減される」という治療は果たして受け入れられるのか

薬価を下げれば必ず費用対効果があがるため、もはや医学的に解決できる問題ではなくなる

・JCOG1701:ニボルマブを途中でやめるか、延々使い続けるか

→ESMO2017におけるCheckMate153試験の中間解析を受けて、目下見直しをしているところ

・Matter et al, J Thorac Oncol 2016

ニボルマブの費用対効果解析

日本での薬価に換算すると、1QALYをあげるのにかかる費用は約2500万円

・他の分野にも高額医療は存在する

CAR-T療法:5300万円/回、大動脈弁に対するTAVI:600万円/回

乳がん領域でのpertuzumabなど

・目下、おびただしい数の免疫チェックポイント阻害薬が開発されている

→これらが全て臨床導入されたら、医療経済はどうなるのか

Chen et al., Nature 2017

・CheckMate 153試験:Spigel et al., ESMO 2017

ニボルマブを継続投与する群:76人

ニボルマブを途中終了する群:87人

→継続投与群の方が無増悪生存期間が有意に延長

ハザード比0.42(95%信頼区間は0.25-0.71)

→継続投与群の無増悪生存期間、全生存期間いずれも中央値に達していない

→途中終了群では無増悪生存期間10.3ヶ月、全生存期間23.2ヶ月、6ヶ月無増悪生存割合は70%、9ヶ月無増悪生存割合は50%、12ヶ月無増悪生存割合は40%

→治療しなくても40%は15ヶ月無増悪生存を達成できる、と言い換えることもできる

→この結果が出た以上、JCOG1701は倫理的に妥当なのか判断を迫られる

・治療を中断することが受益者(=患者)利益に反映されるような仕組みを作らないと、医療費削減の取り組みはうまくいかない

☆行わなかった治療と同額のお金を給付する

☆行わなかった治療と同額のお金を税額控除する

☆行わなかった治療に応じて、一定額を税額控除する

☆行わなかった治療に応じて、将来の税や子孫の税から繰り延べ控除する

WS12-3)In the Same Boat - 財政と医療に未来を見いだせるか

・演者は財務省主計局厚生労働第三係から招請

・わが国の財政

公債残高対GDP比を供覧

昭和に入ってから、公債残高対GDP費は上昇し続けていた

第二次世界大戦時にピークに達した

終戦直後、物価120倍というハイパーインフレが起こり、国債の実質価値が下がり、公債残高対GDP比は120分の1に、国民の財産も120分の1になった

昭和20年から50年までは公債残高対GDP比は最低水準にあったが、社会保障費の増加とともに公債残高対GDP比は高騰し、現在は第二次世界大戦終戦直前とほぼ同じ水準にある

平成元年以降、歳出と歳入の格差が大きくなり、年々積み増される国の借金が増えている

社会保障関連の歳出は一般会計予算の33.3%、一般会計予算から公債関連費用を除くとその55.6%を占めている

・1人あたりの医療費に占める国庫負担分

65歳-74歳:7.8万円

75歳以上:35.6万円

・1人あたりの介護費に占める国庫負担分

65歳-74歳:1.5万円

75歳以上:14.5万円

・医療費が高騰し、財政が悪化したら、その分だけ公共サービスの質を下げざるを得ない

パクリタキセルしかり、ゲフィチニブしかり、ベバシツマブしかり、ペメトレキセドしかり、そしてニボルマブとペンブロリズマブしかりである。

ゲフィチニブが登場した2002年当時、1錠7000円という値段に度肝を抜かれたが、1錠27000円のオシメルチニブが登場すると、相対的に安い、と思ってしまう。

第二次世界大戦終結直前と同等の深刻な状況が我が国の財政を覆っていて、終戦とともに強烈なインフレが起こり、金融資産は120分の1まで目減りしたが、これによって国の財政が立ち直った、というのは、なんとも空恐ろしい話だ。

国民が購入していた国債の価値が120分の1になり、国民の金融資産が大きく目減りし、その分だけ国の借金が安くなったことになる。

国民からの借金を、国が踏み倒したに等しい。

これが現在なら、もし強烈なインフレが再び起こったとき、踏み倒される対象は誰だろうか。

その結果、踏み倒された人はどんな行動をとるのだろう。

2017年10月15日 日本肺癌学会総会

<ワークショップ12 肺癌治療の費用対効果>

WS12-1)費用対効果分析は何が難しいのか、なぜ進まないか

・2012年5月 社会保険中央審議会に費用対効果検討会が設置された

・アウトカム/費用の測定

「費用がかかってもそれに見合う効果があれば許容される」という基本的考え方が前提としてある

直接費用=医療費そのもの

関節費用=患者が社会活動できないことによる損失

・モデル分析

患者の臨床経過を場合分けしてフローチャートを作成

それぞれの経路をとる患者が全体の何%に及ぶか、それぞれに必要コストをかけると全体としてどのくらいになるか

モデルを大雑把にしすぎると概算医療費も大雑把なものになる

綿密に過ぎると収拾がつかなくなる

・QALY(Quality Adjusted Life Year)

患者の状態で決まるQoL係数×生存年数で算出される

QALY分析の限界は

1)患者の年齢に関係なく、同じ価値基準で評価される

20代の生産年齢人口も、80代の後期高齢者も、同じように評価される

2)健常者より障害者が低い計算値になってしまう

3)QoL尺度の測定内容に限界がある

代表的なEQ-5D基準は、ほとんどが身体的な評価項目で占められ、精神的な部分や社会的な部分はあまり考慮されていない

・命の値段についての議論

1QALYを得るのに、どの程度ならお金を費やしても妥当と考えるか

英国:50000から60000ドル

豪州:40000ドル

韓国:22000ドル

タイ:5400ドル

と、国によってもかなりの格差がある

・わが国では、薬価は維持されるか、引き下げられることはあっても、引き上げられることはない

米国では、アフリバセプトを除いて、ほとんどの抗がん薬は引き上げられている

費用対効果が高い薬は、引き上げることを検討してもよいのでは?

・health-technology assessment(HTA)については、日本は国としての取り組みが立ち遅れており、薬価を決める仕組みが未成熟である

・日本には、health-economistが絶対的に不足している

WS12-2)費用対効果の改善は臨床研究のエンドポイントになりうるか?

・これまでの臨床試験は、臨床的有用性のみがエンドポイントだった

・利便性、社会への経済的負担、個人への経済的負担といった、費用対効果が臨床試験のエンドポイントとして成立するだろうか

・費用対効果を臨床試験のエンドポイントにすることのジレンマ

「費用がかかってもそれに見合う効果があれば許容される」という前提がある以上、費用対効果を改善するための臨床試験は成立しにくい

→「効果が同等で、費用が安い」という治療は受け入れられるが、「効果はやや落ちるが、医療費は大幅に削減される」という治療は果たして受け入れられるのか

薬価を下げれば必ず費用対効果があがるため、もはや医学的に解決できる問題ではなくなる

・JCOG1701:ニボルマブを途中でやめるか、延々使い続けるか

→ESMO2017におけるCheckMate153試験の中間解析を受けて、目下見直しをしているところ

・Matter et al, J Thorac Oncol 2016

ニボルマブの費用対効果解析

日本での薬価に換算すると、1QALYをあげるのにかかる費用は約2500万円

・他の分野にも高額医療は存在する

CAR-T療法:5300万円/回、大動脈弁に対するTAVI:600万円/回

乳がん領域でのpertuzumabなど

・目下、おびただしい数の免疫チェックポイント阻害薬が開発されている

→これらが全て臨床導入されたら、医療経済はどうなるのか

Chen et al., Nature 2017

・CheckMate 153試験:Spigel et al., ESMO 2017

ニボルマブを継続投与する群:76人

ニボルマブを途中終了する群:87人

→継続投与群の方が無増悪生存期間が有意に延長

ハザード比0.42(95%信頼区間は0.25-0.71)

→継続投与群の無増悪生存期間、全生存期間いずれも中央値に達していない

→途中終了群では無増悪生存期間10.3ヶ月、全生存期間23.2ヶ月、6ヶ月無増悪生存割合は70%、9ヶ月無増悪生存割合は50%、12ヶ月無増悪生存割合は40%

→治療しなくても40%は15ヶ月無増悪生存を達成できる、と言い換えることもできる

→この結果が出た以上、JCOG1701は倫理的に妥当なのか判断を迫られる

・治療を中断することが受益者(=患者)利益に反映されるような仕組みを作らないと、医療費削減の取り組みはうまくいかない

☆行わなかった治療と同額のお金を給付する

☆行わなかった治療と同額のお金を税額控除する

☆行わなかった治療に応じて、一定額を税額控除する

☆行わなかった治療に応じて、将来の税や子孫の税から繰り延べ控除する

WS12-3)In the Same Boat - 財政と医療に未来を見いだせるか

・演者は財務省主計局厚生労働第三係から招請

・わが国の財政

公債残高対GDP比を供覧

昭和に入ってから、公債残高対GDP費は上昇し続けていた

第二次世界大戦時にピークに達した

終戦直後、物価120倍というハイパーインフレが起こり、国債の実質価値が下がり、公債残高対GDP比は120分の1に、国民の財産も120分の1になった

昭和20年から50年までは公債残高対GDP比は最低水準にあったが、社会保障費の増加とともに公債残高対GDP比は高騰し、現在は第二次世界大戦終戦直前とほぼ同じ水準にある

平成元年以降、歳出と歳入の格差が大きくなり、年々積み増される国の借金が増えている

社会保障関連の歳出は一般会計予算の33.3%、一般会計予算から公債関連費用を除くとその55.6%を占めている

・1人あたりの医療費に占める国庫負担分

65歳-74歳:7.8万円

75歳以上:35.6万円

・1人あたりの介護費に占める国庫負担分

65歳-74歳:1.5万円

75歳以上:14.5万円

・医療費が高騰し、財政が悪化したら、その分だけ公共サービスの質を下げざるを得ない

2017年10月14日

ir-AEとsurvival

免疫チェックポイント阻害薬は、我が国の実地臨床で使えるようになってからまだ日が浅い。

今回の解析も、2015年12月から2016年8月にかけてニボルマブの治療が開始された患者が対象で、2016年12月時点でデータカットオフとのことだから、追跡期間が4ヶ月程度しかない患者も含まれているはずで、結果の解釈には慎重であるべきだ。

それでも、免疫関連有害事象を合併したときの、全生存期間に関するハザード比が0.282というのは、無視できない数字だ。

ペンブロリズマブを投与している患者に、

「目立った副作用が出ずに済んで、今のところは一安心ですね」

と話しているものの、お互いに微妙な空気を感じながら日々を過ごしている。

免疫関連有害事象と治療効果

By Matthew Stenger

Posted: 10/9/2017 9:52:08 AM

Last Updated: 10/9/2017 9:52:08 AM

https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2654556?resultClick=1

進行・再発非小細胞肺癌患者にニボルマブを使用した際、免疫関連有害事象の出現が生存期間延長に関連していることについて、日本の研究結果がJAMA Oncology誌上に報告された。

本研究では、2015年12月から2016年8月にかけて、日本の4施設において二次治療意向でニボルマブを使用された134人の患者を対象とした。2016年12月31日時点までのデータが用いられた。無増悪生存期間および全生存期間に関するカプランマイヤー生存曲線を作成し、治療開始から6週間時点における免疫関連有害事象発現との関連性について、ログランク検定を用いて検証された。患者の年齢中央値は68歳で、全体の67%が男性だった。

免疫関連有害事象は69人(51%)に認められた。そのうち、Grade 3 / 4の有害事象を伴ったのは12人(9%)だった。24人(18%)は副腎皮質ステロイドによる治療が必要だった。免疫関連有害事象合併群と非合併群を比較したところ、無増悪生存期間中央値は合併群で9.2ヶ月、非合併群で4.8ヶ月(p=0.04)だった。また、全生存期間中央値は合併群では未到達、非合併群では11.1ヶ月だった(p=0.01)。多変数解析でにおいても、免疫関連有害事象合併は無増悪生存期間(ハザード比0.525、p=0.03)、全生存期間(ハザード比0.282、p=0.003)のいずれにおいても生存期間延長に有意に相関していた。

今回の解析も、2015年12月から2016年8月にかけてニボルマブの治療が開始された患者が対象で、2016年12月時点でデータカットオフとのことだから、追跡期間が4ヶ月程度しかない患者も含まれているはずで、結果の解釈には慎重であるべきだ。

それでも、免疫関連有害事象を合併したときの、全生存期間に関するハザード比が0.282というのは、無視できない数字だ。

ペンブロリズマブを投与している患者に、

「目立った副作用が出ずに済んで、今のところは一安心ですね」

と話しているものの、お互いに微妙な空気を感じながら日々を過ごしている。

免疫関連有害事象と治療効果

By Matthew Stenger

Posted: 10/9/2017 9:52:08 AM

Last Updated: 10/9/2017 9:52:08 AM

https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2654556?resultClick=1

進行・再発非小細胞肺癌患者にニボルマブを使用した際、免疫関連有害事象の出現が生存期間延長に関連していることについて、日本の研究結果がJAMA Oncology誌上に報告された。

本研究では、2015年12月から2016年8月にかけて、日本の4施設において二次治療意向でニボルマブを使用された134人の患者を対象とした。2016年12月31日時点までのデータが用いられた。無増悪生存期間および全生存期間に関するカプランマイヤー生存曲線を作成し、治療開始から6週間時点における免疫関連有害事象発現との関連性について、ログランク検定を用いて検証された。患者の年齢中央値は68歳で、全体の67%が男性だった。

免疫関連有害事象は69人(51%)に認められた。そのうち、Grade 3 / 4の有害事象を伴ったのは12人(9%)だった。24人(18%)は副腎皮質ステロイドによる治療が必要だった。免疫関連有害事象合併群と非合併群を比較したところ、無増悪生存期間中央値は合併群で9.2ヶ月、非合併群で4.8ヶ月(p=0.04)だった。また、全生存期間中央値は合併群では未到達、非合併群では11.1ヶ月だった(p=0.01)。多変数解析でにおいても、免疫関連有害事象合併は無増悪生存期間(ハザード比0.525、p=0.03)、全生存期間(ハザード比0.282、p=0.003)のいずれにおいても生存期間延長に有意に相関していた。

2017年10月14日

ARCHER 1050 論文化

EGFR遺伝子変異陽性の進行非小細胞肺癌を対象に、一次治療においてダコミチニブがイレッサに対して有意に無増悪生存期間を延長した。

今後、オシメルチニブとどうやって住み分けるか。

EGFR遺伝子変異陽性肺癌の一次治療

By Matthew Stenger

Posted: 10/5/2017 10:32:59 AM

Last Updated: 10/5/2017 10:32:59 AM

http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(17)30608-3/fulltext

ARCHER1050第III相臨床試験で、EGFR遺伝子変異陽性進行非小細胞肺癌患者に対する一次治療として、第2世代の非可逆性EGFRチロシンキナーゼ阻害薬であるダコミチニブがゲフィチニブに対して、有意に無増悪生存期間を延長した。今般、The Lancet Oncology誌に掲載された。

今回のオープンラベル試験では、EGFR遺伝子変異陽性進行非小細胞肺癌と診断された20歳以上の患者452人が中国、香港、日本、韓国、ポーランド、イタリア、スペインから参加し、2013年5月から2015年3月までにダコミチニブ群(277人)とゲフィチニブ群(255人)に無作為割付された。割付調整因子は人種、EGFR遺伝子変異のタイプ(Exon 19 or 21)だった。主要評価項目は無増悪生存期間だった。ダコミチニブ群、ゲフィチニブ群のそれぞれ75%、78%がアジア人で、25%、22%が白人だった。両群ともに、59%がExon 19変異、41%がExon 21変異だった。

追跡期間中央値は22.1ヶ月だった。無増悪生存期間中央値はダコミチニブ群で14.7ヶ月(95%信頼区間は11.1-16.6ヶ月)、ゲフィチニブ群で9.2ヶ月(95%信頼区間は9.1-11.0ヶ月)だった(ハザード比0.59、p<0.0001)。2年無増悪生存割合はダコミチニブ群で30.6ヶ月、ゲフィチニブ群で9.6ヶ月だった。サブグループ解析では、アジア人におけるハザード比は0.51(95%信頼区間は0.39-0.66)、白人では0.89(95%信頼区間は0.57-1.39 )、Exon 19遺伝子変異では0.55(95%信頼区間は0.41-0.75)、Exon 21遺伝子変異では0.63(95%信頼区間は0.44-0.88)だった。

ダコミチニブ群、ゲフィチニブ群で、奏効割合はそれぞれ75%、72%(p=0.423)、奏効持続期間中央値はそれぞれ14.8ヶ月、8.3ヶ月(p<0.0001)だった。全生存期間の解析はいまだ不十分で、データカットオフ時点でダコミチニブ群の33%、ゲフィチニブ群の40%が死亡していた。

全グレードの有害事象として頻度が高かったのは、ダコミチニブ群で下痢(87%)、爪囲炎(62%)、挫創(49%)、胃炎(44%)だった。ゲフィチニブ群では下痢(56%)、ALT上昇(39%)、AST上昇(36%)だった。Grade 3 / 4の有害事象は挫創(14% vs 0%)、下痢(8% vs 1%)、ALT上昇(1% vs 8%)を認めた。治療に関連した重篤な有害事象はそれぞれ9%、4%に確認された。治療関連死はダコミチニブ群で2人、下ふぃ地位部群で1人だった。

今後、オシメルチニブとどうやって住み分けるか。

EGFR遺伝子変異陽性肺癌の一次治療

By Matthew Stenger

Posted: 10/5/2017 10:32:59 AM

Last Updated: 10/5/2017 10:32:59 AM

http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(17)30608-3/fulltext

ARCHER1050第III相臨床試験で、EGFR遺伝子変異陽性進行非小細胞肺癌患者に対する一次治療として、第2世代の非可逆性EGFRチロシンキナーゼ阻害薬であるダコミチニブがゲフィチニブに対して、有意に無増悪生存期間を延長した。今般、The Lancet Oncology誌に掲載された。

今回のオープンラベル試験では、EGFR遺伝子変異陽性進行非小細胞肺癌と診断された20歳以上の患者452人が中国、香港、日本、韓国、ポーランド、イタリア、スペインから参加し、2013年5月から2015年3月までにダコミチニブ群(277人)とゲフィチニブ群(255人)に無作為割付された。割付調整因子は人種、EGFR遺伝子変異のタイプ(Exon 19 or 21)だった。主要評価項目は無増悪生存期間だった。ダコミチニブ群、ゲフィチニブ群のそれぞれ75%、78%がアジア人で、25%、22%が白人だった。両群ともに、59%がExon 19変異、41%がExon 21変異だった。

追跡期間中央値は22.1ヶ月だった。無増悪生存期間中央値はダコミチニブ群で14.7ヶ月(95%信頼区間は11.1-16.6ヶ月)、ゲフィチニブ群で9.2ヶ月(95%信頼区間は9.1-11.0ヶ月)だった(ハザード比0.59、p<0.0001)。2年無増悪生存割合はダコミチニブ群で30.6ヶ月、ゲフィチニブ群で9.6ヶ月だった。サブグループ解析では、アジア人におけるハザード比は0.51(95%信頼区間は0.39-0.66)、白人では0.89(95%信頼区間は0.57-1.39 )、Exon 19遺伝子変異では0.55(95%信頼区間は0.41-0.75)、Exon 21遺伝子変異では0.63(95%信頼区間は0.44-0.88)だった。

ダコミチニブ群、ゲフィチニブ群で、奏効割合はそれぞれ75%、72%(p=0.423)、奏効持続期間中央値はそれぞれ14.8ヶ月、8.3ヶ月(p<0.0001)だった。全生存期間の解析はいまだ不十分で、データカットオフ時点でダコミチニブ群の33%、ゲフィチニブ群の40%が死亡していた。

全グレードの有害事象として頻度が高かったのは、ダコミチニブ群で下痢(87%)、爪囲炎(62%)、挫創(49%)、胃炎(44%)だった。ゲフィチニブ群では下痢(56%)、ALT上昇(39%)、AST上昇(36%)だった。Grade 3 / 4の有害事象は挫創(14% vs 0%)、下痢(8% vs 1%)、ALT上昇(1% vs 8%)を認めた。治療に関連した重篤な有害事象はそれぞれ9%、4%に確認された。治療関連死はダコミチニブ群で2人、下ふぃ地位部群で1人だった。

2017年10月14日

オシメルチニブ、EGFR変異陽性肺癌の一次治療としてブレークスルー指定へ

FLAURA試験の結果が出た以上、本承認でもいいと思うのだが、全生存期間の解析結果を待って、ということかも知れない。

初回治療からオシメルチニブを使えば迷うことはないのだが、その一方でゲフィチニブ、エルロチニブ、アファチニブでも長期奏効している患者がいる。

第1世代、第2世代のEGFR阻害薬でも長期奏効が期待できる予測因子が何か見つかればいいのだが。

オシメルチニブ、EGFR変異陽性非小細胞肺癌の一次治療として、ブレークスルー治療指定へ

By The ASCO Post

Posted: 10/11/2017 11:55:10 AM

Last Updated: 10/11/2017 11:55:10 AM

2017年10月9日、米国食品医薬品局は、EGFR遺伝子変異陽性の進行非小細胞肺癌患者に対する初回治療として、オシメルチニブをブレークスルー治療に指定した。本指定は、オシメルチニブと従来のEGFR阻害薬(標準治療)を比較した、第III相FLAURA試験結果に基づいている。FLAURA試験において、無増悪生存期間中央値はオシメルチニブ群で18.9ヶ月、標準治療群(エルロチニブもしくはゲフィチニブ)で10.2ヶ月だった。オシメルチニブの生存期間延長効果は全てのサブグループにおいて認められ、脳転移の有無についても同様だった。

FLAURA試験では、オシメルチニブの安全性プロファイルは過去のものとほぼ同等だった。オシメルチニブ群では、下痢、皮膚乾燥が主たる有害事象だった。標準治療群では、下痢と挫創が主な有害事象だった。オシメルチニブ群では、Grade3以上の有害事象が全体の34%に見られ、標準治療群では45%に見られた。治療中止にいたる有害事象は、オシメルチニブ群で13%、標準治療群で18%に認められた。

2017年9月28日の時点で、NCCNガイドラインが更新され、EGFR遺伝子変異陽性の局所進行 / 進行非小細胞肺癌患者の一次治療の選択肢にオシメルチニブが加えられたが、FDAによる適応追加にはまだ至っていない。

初回治療からオシメルチニブを使えば迷うことはないのだが、その一方でゲフィチニブ、エルロチニブ、アファチニブでも長期奏効している患者がいる。

第1世代、第2世代のEGFR阻害薬でも長期奏効が期待できる予測因子が何か見つかればいいのだが。

オシメルチニブ、EGFR変異陽性非小細胞肺癌の一次治療として、ブレークスルー治療指定へ

By The ASCO Post

Posted: 10/11/2017 11:55:10 AM

Last Updated: 10/11/2017 11:55:10 AM

2017年10月9日、米国食品医薬品局は、EGFR遺伝子変異陽性の進行非小細胞肺癌患者に対する初回治療として、オシメルチニブをブレークスルー治療に指定した。本指定は、オシメルチニブと従来のEGFR阻害薬(標準治療)を比較した、第III相FLAURA試験結果に基づいている。FLAURA試験において、無増悪生存期間中央値はオシメルチニブ群で18.9ヶ月、標準治療群(エルロチニブもしくはゲフィチニブ)で10.2ヶ月だった。オシメルチニブの生存期間延長効果は全てのサブグループにおいて認められ、脳転移の有無についても同様だった。

FLAURA試験では、オシメルチニブの安全性プロファイルは過去のものとほぼ同等だった。オシメルチニブ群では、下痢、皮膚乾燥が主たる有害事象だった。標準治療群では、下痢と挫創が主な有害事象だった。オシメルチニブ群では、Grade3以上の有害事象が全体の34%に見られ、標準治療群では45%に見られた。治療中止にいたる有害事象は、オシメルチニブ群で13%、標準治療群で18%に認められた。

2017年9月28日の時点で、NCCNガイドラインが更新され、EGFR遺伝子変異陽性の局所進行 / 進行非小細胞肺癌患者の一次治療の選択肢にオシメルチニブが加えられたが、FDAによる適応追加にはまだ至っていない。