2013年04月17日

Beyond PD

ここ2年くらい、"beyond PD"という言葉がちらほら聞かれるようになりました。

ちゃんと表現するなら、" continue certain therapy beyond progressive disease"といったところでしょうか。

簡単に言うと、ある治療をしている途中にがんが進行しても、その治療を続ける、という概念です。

大腸がんの領域では、bevacizumabのbeyond PDが生命予後を改善することが昨年確認されました。

肺がんの領域では、gefitinibやerlotinibのbeyond PDにおける効果が期待されていて、複数の臨床試験が進行しています。

昨日の講演で、gefitinib / erlotinibのbeyond PD概念の発端となったと思われる文献を知ることが出来ました。

EGFR遺伝子、Exon20のT790M変異と今後の治療開発の展望について記載された文献です。

New strategies in overcoming acquired resistance to epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitors in lung cancer.

Oxnard GR, Arcila ME, Chmielecki J, Ladanyi M, Miller VA, Pao W.

Clin Cancer Res. 2011 Sep 1;17(17):5530-7.

EGFR感受性遺伝子変異を有していても、gefitinib / erlotinib開始から1年以内に病勢が進行する人が多いのですが、それでも同じ治療を継続する医療者/患者さんは相当数いるようです。

明らかに問題だと思うのですが、このところ「がんセンター」「呼吸器疾患センター」と名のつくような肺がん患者さんが集まる施設から「beyond PDにおけるgefitinib / erlotinib投与の有効性の検討」と称して、自施設で行った実地臨床のデータをまとめる発表を頻繁に目にします。

「PDを確認しておきながら、同じ治療をそのまま続けるのって普通じゃないけど、それをまとめて発表できるくらいに実地臨床でやってるの!?」と文句のひとつも言いたくなります。

本文献の中でも、「beyond PDでのgefitinib / erlotinib使用は標準治療とはいえないけれど、自分の施設では実地臨床としてやるようにしているし、そうすると50%生存期間は33ヶ月だった」と誇らしげに記載しています。

この数字は、EGFR遺伝子変異陽性患者を対象としたgefitinibの本邦第III相試験における生存期間中央値と同等であり、必ずしもbeyond PDの恩恵とは結論できないと思います。

ただ、以下の図表のコンセプトには、考えさせられるところがあります。

gefitinib / erlotinibに対する耐性化の頻度を示したものです。

1) Exon20, T790M and rare 2nd site mutation(60%)

2) MET amplification(4%)

3) small cell carcinoma transformation(6%)

4) unknown mechanism(30%)

と言う内訳です。

残念なことに、1)2)については、gefitinib / erlotinib耐性化後の治療は未確立です。

afatinibは、LUX-Lung1試験において、all comersにおけるgefitinib / erlotinib治療後の有用性を証明できませんでした。

EGFR遺伝子変異を有する患者さんがgefitinib / erlotinib耐性となった後のafatinibの有用性については、まだ結論は出ていません。

MET amplificationに関する創薬もまだ実地臨床のレベルに達していません。

3)に関しては、もともとcombined small cell carcinomaだった患者さんで、生検ではsmall cell carcinomaの部分がたまたま取れていなくてEGFR遺伝子変異陽性の非小細胞肺癌と診断され、gefitinib / erlotinibが有効な細胞成分のみが死滅して、small cell carcinomaのみが残って増殖した、と考えた方が自然なように思います。

こういう現象がある以上は、病勢進行後の再生検は重要です。

次が、beyond PDでgefitinib / erlotinibを継続することの理論的根拠となる図です。

この考え方には大いに同意できますし、自分の患者さんにも思い当たる節があります。

T790M遺伝子変異を有する耐性化がん細胞は、その他のがん細胞に比べると発育速度が遅い傾向にあるようです。

したがって、gefitinib / erlotinib使用中に病勢進行が見られても、その進行速度は比較的緩やかだと言えます。

一方で、病勢進行を確認したら直ちにgefitinib / erlotinibを中止、とすると、"Disease flare"という現象が見られることがあります。

腫瘍病巣の中には、T790Mを有するgefitinib / erlotinib耐性ながら緩やかに増殖する細胞集団と、gefitinib / erlotinib感受性ながら増殖速度は早い細胞集団が混じって存在しています。

gefitinib / erlotinib使用中は、感受性細胞集団は抑制されていて、全体としての発育速度は耐性細胞集団の性格を反映して緩やかです。

しかし、gefitinib / erlotinibを中止してしまうと、感受性細胞集団が勢いを盛り返し、全体としての発育速度は感受性細胞集団の性格を反映して早くなります。

「寝た子を起こしてしまった」状態です。

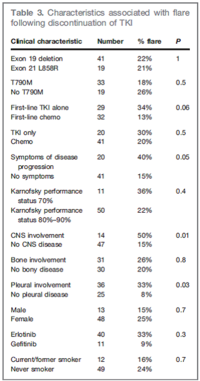

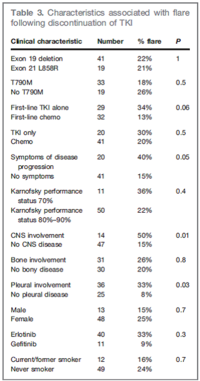

このDisease flareに関しては、以下の論文にまとめられていますが、gefitinib / erlotinib中止後disease flareを起こすまでの期間はわずか3-21日間であり、中枢神経病変(脳転移)や胸膜病変(悪性胸水)を有する患者ではflareを起こすリスクが高いと記載されています。

Disease flare after tyrosine kinase inhibitor discontinuation in patients with EGFR-mutant lung cancer and acquired resistance to erlotinib or gefitinib: implications for clinical trial design.

Chaft JE, Oxnard GR, Sima CS, Kris MG, Miller VA, Riely GJ.

Clin Cancer Res. 2011 Oct 1;17(19):6298-303

beyond PDの概念は、なにも分子標的薬だけでなく、細胞傷害性抗がん薬においても適応可能だと思います。

いくつも思い当たる経験があります。

もしこの概念が広く受け入れられ、臨床試験でその有用性が確認されたら、腫瘍の大きさや病勢の広がりが治療成功の評価基準である現在の治療戦略を見直すきっかけになるかもしれません。

ちゃんと表現するなら、" continue certain therapy beyond progressive disease"といったところでしょうか。

簡単に言うと、ある治療をしている途中にがんが進行しても、その治療を続ける、という概念です。

大腸がんの領域では、bevacizumabのbeyond PDが生命予後を改善することが昨年確認されました。

肺がんの領域では、gefitinibやerlotinibのbeyond PDにおける効果が期待されていて、複数の臨床試験が進行しています。

昨日の講演で、gefitinib / erlotinibのbeyond PD概念の発端となったと思われる文献を知ることが出来ました。

EGFR遺伝子、Exon20のT790M変異と今後の治療開発の展望について記載された文献です。

New strategies in overcoming acquired resistance to epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitors in lung cancer.

Oxnard GR, Arcila ME, Chmielecki J, Ladanyi M, Miller VA, Pao W.

Clin Cancer Res. 2011 Sep 1;17(17):5530-7.

EGFR感受性遺伝子変異を有していても、gefitinib / erlotinib開始から1年以内に病勢が進行する人が多いのですが、それでも同じ治療を継続する医療者/患者さんは相当数いるようです。

明らかに問題だと思うのですが、このところ「がんセンター」「呼吸器疾患センター」と名のつくような肺がん患者さんが集まる施設から「beyond PDにおけるgefitinib / erlotinib投与の有効性の検討」と称して、自施設で行った実地臨床のデータをまとめる発表を頻繁に目にします。

「PDを確認しておきながら、同じ治療をそのまま続けるのって普通じゃないけど、それをまとめて発表できるくらいに実地臨床でやってるの!?」と文句のひとつも言いたくなります。

本文献の中でも、「beyond PDでのgefitinib / erlotinib使用は標準治療とはいえないけれど、自分の施設では実地臨床としてやるようにしているし、そうすると50%生存期間は33ヶ月だった」と誇らしげに記載しています。

この数字は、EGFR遺伝子変異陽性患者を対象としたgefitinibの本邦第III相試験における生存期間中央値と同等であり、必ずしもbeyond PDの恩恵とは結論できないと思います。

ただ、以下の図表のコンセプトには、考えさせられるところがあります。

gefitinib / erlotinibに対する耐性化の頻度を示したものです。

1) Exon20, T790M and rare 2nd site mutation(60%)

2) MET amplification(4%)

3) small cell carcinoma transformation(6%)

4) unknown mechanism(30%)

と言う内訳です。

残念なことに、1)2)については、gefitinib / erlotinib耐性化後の治療は未確立です。

afatinibは、LUX-Lung1試験において、all comersにおけるgefitinib / erlotinib治療後の有用性を証明できませんでした。

EGFR遺伝子変異を有する患者さんがgefitinib / erlotinib耐性となった後のafatinibの有用性については、まだ結論は出ていません。

MET amplificationに関する創薬もまだ実地臨床のレベルに達していません。

3)に関しては、もともとcombined small cell carcinomaだった患者さんで、生検ではsmall cell carcinomaの部分がたまたま取れていなくてEGFR遺伝子変異陽性の非小細胞肺癌と診断され、gefitinib / erlotinibが有効な細胞成分のみが死滅して、small cell carcinomaのみが残って増殖した、と考えた方が自然なように思います。

こういう現象がある以上は、病勢進行後の再生検は重要です。

次が、beyond PDでgefitinib / erlotinibを継続することの理論的根拠となる図です。

この考え方には大いに同意できますし、自分の患者さんにも思い当たる節があります。

T790M遺伝子変異を有する耐性化がん細胞は、その他のがん細胞に比べると発育速度が遅い傾向にあるようです。

したがって、gefitinib / erlotinib使用中に病勢進行が見られても、その進行速度は比較的緩やかだと言えます。

一方で、病勢進行を確認したら直ちにgefitinib / erlotinibを中止、とすると、"Disease flare"という現象が見られることがあります。

腫瘍病巣の中には、T790Mを有するgefitinib / erlotinib耐性ながら緩やかに増殖する細胞集団と、gefitinib / erlotinib感受性ながら増殖速度は早い細胞集団が混じって存在しています。

gefitinib / erlotinib使用中は、感受性細胞集団は抑制されていて、全体としての発育速度は耐性細胞集団の性格を反映して緩やかです。

しかし、gefitinib / erlotinibを中止してしまうと、感受性細胞集団が勢いを盛り返し、全体としての発育速度は感受性細胞集団の性格を反映して早くなります。

「寝た子を起こしてしまった」状態です。

このDisease flareに関しては、以下の論文にまとめられていますが、gefitinib / erlotinib中止後disease flareを起こすまでの期間はわずか3-21日間であり、中枢神経病変(脳転移)や胸膜病変(悪性胸水)を有する患者ではflareを起こすリスクが高いと記載されています。

Disease flare after tyrosine kinase inhibitor discontinuation in patients with EGFR-mutant lung cancer and acquired resistance to erlotinib or gefitinib: implications for clinical trial design.

Chaft JE, Oxnard GR, Sima CS, Kris MG, Miller VA, Riely GJ.

Clin Cancer Res. 2011 Oct 1;17(19):6298-303

beyond PDの概念は、なにも分子標的薬だけでなく、細胞傷害性抗がん薬においても適応可能だと思います。

いくつも思い当たる経験があります。

もしこの概念が広く受け入れられ、臨床試験でその有用性が確認されたら、腫瘍の大きさや病勢の広がりが治療成功の評価基準である現在の治療戦略を見直すきっかけになるかもしれません。

2013年04月17日

風疹が流行しています

インフルエンザ同様、肺がん診療と直接の関係はないですが、重要なので記載します。

全国的に、風疹が流行しています。

以下は、大分県のHPへのリンクですが、一昨年と昨年では発症者数が一桁違います。

しかも、今年は現時点で既に昨年の発症者数を超えています。

http://www.pref.oita.jp/site/bosaianzen/fuusinn.html

先だって私も、生まれて初めて成人の風疹罹患者を拝見し、大変勉強させていただきました。

以下のような特徴がありました。

1) とくに症状なく、39度にいたる高熱で発症

2) 発症の翌日夜間から翌々日朝にかけて、急速に皮疹が出現(麻疹とは異なる)

3) 顔面の皮疹は全体として癒合(ほぼ顔全体が真っ赤)

4) Vゾーンの皮疹も癒合、体幹部は一部癒合、四肢末梢は粟粒-丘疹状

5) 全身状態は決して悪くない(麻疹とは異なる)

6) ウイルス抗体価は、風疹IgM上昇、風疹IgG(-)

7) 皮疹は3日後には軽快傾向、7日後には完全に消褪

8) 初診時はASTが50程度まで上昇、7日後にはAST100台、ALT200台まで上昇

9) 30代前半、男性

10) 風疹罹患者との明らかな接触歴なし

11) 幼少児期に受けるべき予防接種は全て受けていた

12) 耳後部、頚部のリンパ節腫大を初診時から認めたが、3日目には悪化、7日目には軽快傾向

13) 咽頭炎は初診時はなかったが3日目までには出現・増悪し、7日目には軽快

初診時は、外来陪席についてくれた初期研修医の先生といろいろと調べながら診療しました。

とにかく病歴と経過が大切で、そこが風疹と麻疹の大きな鑑別点でした。

風疹は発熱から24時間程度で皮疹が出現しますが、麻疹では数日遅れます。

風疹では粘膜炎は軽微ですが、麻疹では結膜炎、咽頭炎(カタル症状)が強く出ます。

風疹は、感染症法では5類感染症に位置づけられており、診療した医師は診断から7日以内に所轄の保健所に届け出る義務があります。

http://idsc.nih.go.jp/iasr/29/336/graph/kt33611.gif

今回は、即日保健所に連絡をとりつつ話を進めましたが、風疹IgM、IgGの結果が出てから正式に報告しました。

本日、所轄の保健所の副所長さんと地域保健科疾病対策斑の主幹さんが病院にお越しになり、情報交換しました。

数年前、国内の大学生を中心に麻疹が大流行し、麻疹流行国のレッテルを貼られて欧米から白い目で見られました。

今回も、日本で風疹が流行していることは欧米でも認識されており、米国では日本への渡航者は風疹流行地であることを知っておくように注意喚起されているそうです。

成書を読むと、米国では1960年代から70年代にかけて、ウイルス感染症に対するワクチン接種政策が積極的に導入され、それにより98-99%程度は流行が制御されるようになったそうです。

わが国でもワクチン接種は導入されましたが、風疹に関しては立ち遅れています。

次の資料が、それを示すものです。

52歳以上の方は、もともと未接種の世代です。

35歳から51歳の方は、女性なら中学生の頃に風疹ワクチンを接種されています。

先天性風疹症候群(妊娠12週までの器官形成期に母体が風疹に罹患すると、胎児に致死性の先天性奇形が高率に出現する)の発症抑制のための措置と思われます。

私自身もこの年齢層に含まれており、今回診療したことで4月末までに発症する可能性があります。

27歳から34歳の世代は、任意接種となっています。

裏を返せば、保護者の希望がなければ風疹ワクチンを接種していない世代です。

ワクチン接種の副作用・副反応を忌避する社会的な動きが出たためか、このような対応となったようです。

実際のところ、この世代の風疹ワクチン接種率は極端に少ないようです。

女性でいえば、丁度妊娠・出産を経験する年齢層です。

そら恐ろしい話で、産婦人科および小児科の学会はこの問題に神経を尖らせているようです。

24歳から26歳、1歳から5歳の年齢層は1回接種、6歳から23歳の年齢層は2回接種を受けています。

中国で発生している鳥インフルエンザも勿論重要な問題です。

しかし、この風疹の話は、まさに今現在国内で発生している、重要な公衆衛生上の問題です。

特に医療従事者は知っておくべきで、27歳から34歳までの女性には積極的に風疹ワクチン接種を勧めるべきではないでしょうか。

全国的に、風疹が流行しています。

以下は、大分県のHPへのリンクですが、一昨年と昨年では発症者数が一桁違います。

しかも、今年は現時点で既に昨年の発症者数を超えています。

http://www.pref.oita.jp/site/bosaianzen/fuusinn.html

先だって私も、生まれて初めて成人の風疹罹患者を拝見し、大変勉強させていただきました。

以下のような特徴がありました。

1) とくに症状なく、39度にいたる高熱で発症

2) 発症の翌日夜間から翌々日朝にかけて、急速に皮疹が出現(麻疹とは異なる)

3) 顔面の皮疹は全体として癒合(ほぼ顔全体が真っ赤)

4) Vゾーンの皮疹も癒合、体幹部は一部癒合、四肢末梢は粟粒-丘疹状

5) 全身状態は決して悪くない(麻疹とは異なる)

6) ウイルス抗体価は、風疹IgM上昇、風疹IgG(-)

7) 皮疹は3日後には軽快傾向、7日後には完全に消褪

8) 初診時はASTが50程度まで上昇、7日後にはAST100台、ALT200台まで上昇

9) 30代前半、男性

10) 風疹罹患者との明らかな接触歴なし

11) 幼少児期に受けるべき予防接種は全て受けていた

12) 耳後部、頚部のリンパ節腫大を初診時から認めたが、3日目には悪化、7日目には軽快傾向

13) 咽頭炎は初診時はなかったが3日目までには出現・増悪し、7日目には軽快

初診時は、外来陪席についてくれた初期研修医の先生といろいろと調べながら診療しました。

とにかく病歴と経過が大切で、そこが風疹と麻疹の大きな鑑別点でした。

風疹は発熱から24時間程度で皮疹が出現しますが、麻疹では数日遅れます。

風疹では粘膜炎は軽微ですが、麻疹では結膜炎、咽頭炎(カタル症状)が強く出ます。

風疹は、感染症法では5類感染症に位置づけられており、診療した医師は診断から7日以内に所轄の保健所に届け出る義務があります。

http://idsc.nih.go.jp/iasr/29/336/graph/kt33611.gif

今回は、即日保健所に連絡をとりつつ話を進めましたが、風疹IgM、IgGの結果が出てから正式に報告しました。

本日、所轄の保健所の副所長さんと地域保健科疾病対策斑の主幹さんが病院にお越しになり、情報交換しました。

数年前、国内の大学生を中心に麻疹が大流行し、麻疹流行国のレッテルを貼られて欧米から白い目で見られました。

今回も、日本で風疹が流行していることは欧米でも認識されており、米国では日本への渡航者は風疹流行地であることを知っておくように注意喚起されているそうです。

成書を読むと、米国では1960年代から70年代にかけて、ウイルス感染症に対するワクチン接種政策が積極的に導入され、それにより98-99%程度は流行が制御されるようになったそうです。

わが国でもワクチン接種は導入されましたが、風疹に関しては立ち遅れています。

次の資料が、それを示すものです。

52歳以上の方は、もともと未接種の世代です。

35歳から51歳の方は、女性なら中学生の頃に風疹ワクチンを接種されています。

先天性風疹症候群(妊娠12週までの器官形成期に母体が風疹に罹患すると、胎児に致死性の先天性奇形が高率に出現する)の発症抑制のための措置と思われます。

私自身もこの年齢層に含まれており、今回診療したことで4月末までに発症する可能性があります。

27歳から34歳の世代は、任意接種となっています。

裏を返せば、保護者の希望がなければ風疹ワクチンを接種していない世代です。

ワクチン接種の副作用・副反応を忌避する社会的な動きが出たためか、このような対応となったようです。

実際のところ、この世代の風疹ワクチン接種率は極端に少ないようです。

女性でいえば、丁度妊娠・出産を経験する年齢層です。

そら恐ろしい話で、産婦人科および小児科の学会はこの問題に神経を尖らせているようです。

24歳から26歳、1歳から5歳の年齢層は1回接種、6歳から23歳の年齢層は2回接種を受けています。

中国で発生している鳥インフルエンザも勿論重要な問題です。

しかし、この風疹の話は、まさに今現在国内で発生している、重要な公衆衛生上の問題です。

特に医療従事者は知っておくべきで、27歳から34歳までの女性には積極的に風疹ワクチン接種を勧めるべきではないでしょうか。

2013年04月15日

Denosumabと肺がん再考

以前、抗RANKLモノクローナル抗体で、骨転移を有するがん患者さんに用いるDenosumabのことを書きました。

2012年1月26日の記事ですが、現在では実地臨床でも使えるようになりました。

商品名は「ランマーク」です。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e515114.html

このとき取り上げたDenosumab(ランマーク)とzoledronic acid(ゾメタ)の第III相比較試験で、肺がん患者のみを対象としたサブグループ解析の結果が論文化されていましたので、ちょっと今更ながらですが掲載します。

J Thorac Oncol. 2012 Dec;7(12):1823-9.

Overall survival improvement in patients with lung cancer and bone metastases treated with denosumab versus zoledronic acid: subgroup analysis from a randomized phase 3 study.

Scagliotti GV, Hirsh V, Siena S, Henry DH, Woll PJ, Manegold C, Solal-Celigny P, Rodriguez G, Krzakowski M, Mehta ND, Lipton L, García-Sáenz JA, Pereira JR, Prabhash K, Ciuleanu TE, Kanarev V, Wang H, Balakumaran A, Jacobs I.

<背景>

完全ヒト化抗RANKLモノクローナル抗体であるdenosumabは、骨転移を有する固形癌患者における骨関連有害事象を減少させる。我々は、骨転移を有する固形がん(乳癌・前立腺癌を除く)と多発性骨髄腫の患者を対象としたdenosumabとzoledronic acidの有効性を検証する第III相比較試験に参加した患者のうち、肺がん患者の生存データについてサブグループ解析を行った。

<方法>

本試験に参加した患者は、denosumab群:denosumab120mgを毎月1回皮下注射、とzoledronic acid群:zoredronic acidを毎月1回点滴静注、に1対1の比率で割り付けた。Kaplan-Meier法と比例ハザードモデルを用いて、非小細胞肺がんおよび小細胞肺がんの患者の全生存期間について探索的検討を行った。

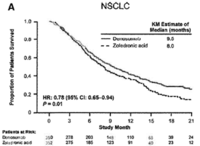

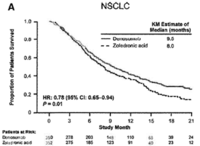

<結果>

811人の肺がん患者を対象として検討したところ、denosumab群はzoledronic acid群に比して有意に生存期間中央値が延長していた(8.9ヶ月vs7.7ヶ月、ハザード比0.80、p=0.01)。この傾向は、702人の非小細胞肺がん患者に絞っても同様であった(9.5ヶ月vs8.0ヶ月、ハザード比0.78、p=0.01)。更に、非小細胞肺がんの中でも組織型別に検討したところ、扁平上皮がんの患者で同様の傾向が見られた(8.6ヶ月vs6.4ヶ月、ハザード比0.68、p=0.035)。有害事象は両群間でほぼ同等であった。重篤な有害事象はdenosumab群で66.0%、zoledronic acid群で72.9%に認められた。下顎骨壊死の累積発症率はdenosumab群で0.7%、zoledronic acid群で0.8%と両群間で同等であった。低カルシウム血症はdenosumab群で8.6%、zoledronic acid群で3.8%だった。

<結論>

今回の探索的検討では、骨転移を有する肺がん患者において、denosumabはzoledronic acidに比して全生存期間の延長に寄与していた。

なお、内臓への転移がある人でも生存期間延長効果があるようです。

サブグループ解析とはいいながら、全生存期間に差が出るというのはちょっと無視できない結果です。

どの生存曲線も、概ね末広がりの傾向を示しています。

骨転移、内臓転移を有する扁平上皮がんの患者さんには、積極的にdenosumabを使ってみてはいかがでしょうか。

2012年1月26日の記事ですが、現在では実地臨床でも使えるようになりました。

商品名は「ランマーク」です。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e515114.html

このとき取り上げたDenosumab(ランマーク)とzoledronic acid(ゾメタ)の第III相比較試験で、肺がん患者のみを対象としたサブグループ解析の結果が論文化されていましたので、ちょっと今更ながらですが掲載します。

J Thorac Oncol. 2012 Dec;7(12):1823-9.

Overall survival improvement in patients with lung cancer and bone metastases treated with denosumab versus zoledronic acid: subgroup analysis from a randomized phase 3 study.

Scagliotti GV, Hirsh V, Siena S, Henry DH, Woll PJ, Manegold C, Solal-Celigny P, Rodriguez G, Krzakowski M, Mehta ND, Lipton L, García-Sáenz JA, Pereira JR, Prabhash K, Ciuleanu TE, Kanarev V, Wang H, Balakumaran A, Jacobs I.

<背景>

完全ヒト化抗RANKLモノクローナル抗体であるdenosumabは、骨転移を有する固形癌患者における骨関連有害事象を減少させる。我々は、骨転移を有する固形がん(乳癌・前立腺癌を除く)と多発性骨髄腫の患者を対象としたdenosumabとzoledronic acidの有効性を検証する第III相比較試験に参加した患者のうち、肺がん患者の生存データについてサブグループ解析を行った。

<方法>

本試験に参加した患者は、denosumab群:denosumab120mgを毎月1回皮下注射、とzoledronic acid群:zoredronic acidを毎月1回点滴静注、に1対1の比率で割り付けた。Kaplan-Meier法と比例ハザードモデルを用いて、非小細胞肺がんおよび小細胞肺がんの患者の全生存期間について探索的検討を行った。

<結果>

811人の肺がん患者を対象として検討したところ、denosumab群はzoledronic acid群に比して有意に生存期間中央値が延長していた(8.9ヶ月vs7.7ヶ月、ハザード比0.80、p=0.01)。この傾向は、702人の非小細胞肺がん患者に絞っても同様であった(9.5ヶ月vs8.0ヶ月、ハザード比0.78、p=0.01)。更に、非小細胞肺がんの中でも組織型別に検討したところ、扁平上皮がんの患者で同様の傾向が見られた(8.6ヶ月vs6.4ヶ月、ハザード比0.68、p=0.035)。有害事象は両群間でほぼ同等であった。重篤な有害事象はdenosumab群で66.0%、zoledronic acid群で72.9%に認められた。下顎骨壊死の累積発症率はdenosumab群で0.7%、zoledronic acid群で0.8%と両群間で同等であった。低カルシウム血症はdenosumab群で8.6%、zoledronic acid群で3.8%だった。

<結論>

今回の探索的検討では、骨転移を有する肺がん患者において、denosumabはzoledronic acidに比して全生存期間の延長に寄与していた。

なお、内臓への転移がある人でも生存期間延長効果があるようです。

サブグループ解析とはいいながら、全生存期間に差が出るというのはちょっと無視できない結果です。

どの生存曲線も、概ね末広がりの傾向を示しています。

骨転移、内臓転移を有する扁平上皮がんの患者さんには、積極的にdenosumabを使ってみてはいかがでしょうか。

2013年04月15日

吐き気のコントロール

4月12日から14日にかけて、東京国際フォーラムで開催された日本内科学会総会に出席してきました。

昨日は、腫瘍内科領域のポスタープレゼンテーションに参加してきました。

内科領域全体に通じるような話題、ということで、化学療法に伴う吐き気の演題が2件ありました。

共通するテーマは「中等度催吐性リスクの化学療法時、制吐療法をどうするか」です。

米国臨床腫瘍学会は2006年に制吐薬のガイドラインを改訂し、抗がん薬治療による催吐性を高度・中等度・軽度・最小度と分類しました。

2011年には更なる改訂が成され、催吐性分類には大きな変更は加わっていないながら、推奨内容には以下のように記載されています。

http://www.asco.org/institute-quality/antiemetics-asco-clinical-practice-guideline-update

「高度催吐性リスクの治療時には、5-HT3受容体拮抗薬、デキサメサゾン、NK1受容体拮抗薬(アプレピタント=イメンド)の三種併用が必須である。ホスアプレピタント(プロイメンド)静注はアプレピタント内服に比べて遜色なく、いずれも使用可能である。パロノセトロン(アロキシ)は、中等度催吐性リスクの治療時には、デキサメサゾンとの併用で他の5-HT3拮抗薬よりもより推奨される。軽度催吐性リスクの治療時には、初回化学療法の前にデキサメサゾンを試してみてもよい。(中略)治療中の症状モニタリングが重要で、医療者は嘔吐よりも悪心・嘔気を過小評価している。」

2010年に発表されたわが国の制吐薬適正使用ガイドラインは、概ね2006年版のASCOガイドラインを踏襲しているといっていいと思いますが、上記のプロイメンドやアロキシの使用には踏み込んでいません。

また、中等度催吐性リスクの患者では、イメンド/プロイメンドの使用は、治療上のオプションとして記載されているのみです。

まずは、兵庫県立がんセンター腫瘍内科の発表から。

悪心・嘔吐のリスクファクターとして認知されている「若い女性で飲酒習慣がない人」をターゲットに絞って、第II相臨床試験を行い、その結果の報告でした。

対象となった患者のほとんどは卵巣癌もしくは子宮癌の患者さんでしたが、イメンド併用時には非併用時よりも悪心・嘔吐コントロール率が10%程度向上したとのことでした。

試験デザイン上は25%程度の向上を見込んでいたのでnegative studyということになります。

試験開始前に、「若い女性で飲酒習慣がない人」が「そうでない人」に比べて本当に悪心・嘔吐のリスクが高いのか事前調査をしていないことも、ちょっと残念でした。

続いて、九州大学からの発表です。

こちらは、軟部肉腫の患者さんにターゲットを絞って後方視的に検討していました。

目に付いたのは、悪心・嘔吐はまずまずコントロールできても、食事が取れない患者さんがかなり高頻度に認められたことでした。

ちょっと質問してみましたが、制吐薬の使用法が標準化されて、以前よりも悪心・嘔吐で苦しむ患者さんが減ったものの、食事が取れないことに関してはあまり解消されていないことは、参加した誰もが感じていました。

若い・女性・飲酒習慣がない、といった疫学的な因子のほかに、患者さん側の因子として悪心・嘔吐の発現率を予測できるバイオマーカーはないのか。

制吐薬の進歩によって悪心・嘔吐はまずまずコントロールできるようになったが、食事摂取不良を改善させる手立てはないのか(多分、味覚障害が強く関係しているのだと思うのですが)。

これからの課題を参加者の先生方と共有できた、有意義なポスター・ディスカッションでした。

まずは、痛みの評価のように、悪心・嘔吐・食欲不振もなんらかの尺度で経時的に評価するようにしたほうがいいんでしょうね。

昨日は、腫瘍内科領域のポスタープレゼンテーションに参加してきました。

内科領域全体に通じるような話題、ということで、化学療法に伴う吐き気の演題が2件ありました。

共通するテーマは「中等度催吐性リスクの化学療法時、制吐療法をどうするか」です。

米国臨床腫瘍学会は2006年に制吐薬のガイドラインを改訂し、抗がん薬治療による催吐性を高度・中等度・軽度・最小度と分類しました。

2011年には更なる改訂が成され、催吐性分類には大きな変更は加わっていないながら、推奨内容には以下のように記載されています。

http://www.asco.org/institute-quality/antiemetics-asco-clinical-practice-guideline-update

「高度催吐性リスクの治療時には、5-HT3受容体拮抗薬、デキサメサゾン、NK1受容体拮抗薬(アプレピタント=イメンド)の三種併用が必須である。ホスアプレピタント(プロイメンド)静注はアプレピタント内服に比べて遜色なく、いずれも使用可能である。パロノセトロン(アロキシ)は、中等度催吐性リスクの治療時には、デキサメサゾンとの併用で他の5-HT3拮抗薬よりもより推奨される。軽度催吐性リスクの治療時には、初回化学療法の前にデキサメサゾンを試してみてもよい。(中略)治療中の症状モニタリングが重要で、医療者は嘔吐よりも悪心・嘔気を過小評価している。」

2010年に発表されたわが国の制吐薬適正使用ガイドラインは、概ね2006年版のASCOガイドラインを踏襲しているといっていいと思いますが、上記のプロイメンドやアロキシの使用には踏み込んでいません。

また、中等度催吐性リスクの患者では、イメンド/プロイメンドの使用は、治療上のオプションとして記載されているのみです。

まずは、兵庫県立がんセンター腫瘍内科の発表から。

悪心・嘔吐のリスクファクターとして認知されている「若い女性で飲酒習慣がない人」をターゲットに絞って、第II相臨床試験を行い、その結果の報告でした。

対象となった患者のほとんどは卵巣癌もしくは子宮癌の患者さんでしたが、イメンド併用時には非併用時よりも悪心・嘔吐コントロール率が10%程度向上したとのことでした。

試験デザイン上は25%程度の向上を見込んでいたのでnegative studyということになります。

試験開始前に、「若い女性で飲酒習慣がない人」が「そうでない人」に比べて本当に悪心・嘔吐のリスクが高いのか事前調査をしていないことも、ちょっと残念でした。

続いて、九州大学からの発表です。

こちらは、軟部肉腫の患者さんにターゲットを絞って後方視的に検討していました。

目に付いたのは、悪心・嘔吐はまずまずコントロールできても、食事が取れない患者さんがかなり高頻度に認められたことでした。

ちょっと質問してみましたが、制吐薬の使用法が標準化されて、以前よりも悪心・嘔吐で苦しむ患者さんが減ったものの、食事が取れないことに関してはあまり解消されていないことは、参加した誰もが感じていました。

若い・女性・飲酒習慣がない、といった疫学的な因子のほかに、患者さん側の因子として悪心・嘔吐の発現率を予測できるバイオマーカーはないのか。

制吐薬の進歩によって悪心・嘔吐はまずまずコントロールできるようになったが、食事摂取不良を改善させる手立てはないのか(多分、味覚障害が強く関係しているのだと思うのですが)。

これからの課題を参加者の先生方と共有できた、有意義なポスター・ディスカッションでした。

まずは、痛みの評価のように、悪心・嘔吐・食欲不振もなんらかの尺度で経時的に評価するようにしたほうがいいんでしょうね。

2013年04月12日

H7N9インフルエンザ2013

H7N9型鳥インフルエンザのヒトへの感染が中国で発生、じわりと拡大し、巷をにぎわせています。

4月11日付のNew England Journal of Medicineに報告が載っていました。

「大分での肺がん診療」には全く関係ないですが、独断で掲載します。

Abstractに少し本文中のエッセンスを肉付けして記載しています。

Human Infection with a Novel Avian-Origin Influenza A (H7N9) Virus

Rongbao Gao, M.D., Bin Cao, M.D., Yunwen Hu, M.D., et al.

N Engl J Med April 11, 2013, Online First

<背景>家禽インフルエンザAH7型ウイルス感染は世界的に発生しているが、現在アジア(中国)で発生している本ウイルスのヒトへの感染はこれまで報告されていない。2013年2月-3月、中国の上海市に2人、安徽省に1人、計3人の都市部居住者が急速に進行する下気道感染症を発症し、新種の鳥インフルエンザAウイルスH7N9の感染であると確認された。

<方法>

上記の患者から、臨床的・疫学的・ウイルス学的なデータを入手し分析した。

ウイルス培養、リアルタイムPCR、DNAシーケンスの手法を用い、インフルエンザや他の呼吸器感染を来たすウイルス(Severe Acute Respiratory Syndrome(SARS)を来たすコロナウイルスと、その他新種のコロナウイルス)について呼吸器検体を調べた。インフルエンザウイルスについては、季節性のH1, H3, BおよびH5N1に対応した、既存のプライマーを用いるとともに、H1-H16, N1-N9を検出しうる自作のプライマー・プローブセットも用いた。

<結果>

新種の鳥インフルエンザAウイルスH7N9型が、全ての患者の呼吸器検体から同定された。

遺伝子解析により、3人の患者から得られたウイルスの全ての遺伝子は鳥由来であることが判明し、その中には鳥インフルエンザAウイルスH9N2に含まれる6種の遺伝子も含まれていた。

HA遺伝子の210番目のループ部におけるQ226L置換(H3と番号を付された)はA/安徽/1/2013型とA/上海/2/2013型では確認されたが、A/上海/1/2013型では認められなかった。

HA遺伝子の150番目のループ部におけるT160A遺伝子変異は、全てのウイルスで認められた。

ウイルス表面のノイラミニダーゼ(NA)の茎部における5つのアミノ酸の欠失も全てのウイルスで認められた。

患者は3人ともに発熱、咳嗽、呼吸困難を呈していた。

患者1はCOPDと高血圧を基礎疾患にもつ上海在住の87歳の男性で、マーケットへの出入りを含めて、家禽との明らかな接触歴はなかった。

患者2は豚肉を主に扱う精肉・販売業を生業とし、HBsAg陽性のHBV感染を背景とする上海在住の27歳の男性だった。職場の近くでは家禽も扱われていた。

患者1と2は上海の中でも、同じ区域に居住していた。

患者3は安徽省在住の35歳の女性で、うつ、HBV感染、肥満の背景があり、発症の1週間前に家禽を扱うマーケットに行っていた。

胸部レントゲンではびまん性の透過性低下および浸潤影が認められた。

急性呼吸窮迫症候群および多臓器不全を合併し、3人ともに死亡した。

患者1は脳炎を、患者2は横紋筋融解を合併し、患者3は脳炎・横紋筋融解いずれも合併していた。

<結論>

新種の鳥インフルエンザAウイルスH7N9型感染症は、今回報告した3人の患者においては重篤・致死的な呼吸不全を来たした。

2009年4月、メキシコで発生した新型インフルエンザAウイルスH1N1の全世界的な流行は記憶に新しいですね。

New England Journal of Medicineでは2009年6月頃から報告が出始めて、2010年3月末までに40本前後の記事が原著論文、展望から読者投稿にいたるまで投稿されています。

症例報告、疫学調査から始まり、どのように収束していったか、タミフル耐性ウイルスへの対応がどうだったか(静注用のリレンザがあるとは知りませんでしたが、タミフル耐性例に使われた報告が載っていました)、妊婦さんや小児への影響はどうだったか、どの程度人口動態に寄与したか、航空便によりどのように伝播して行ったか、ワクチンの開発とその臨床試験結果などなど、とても短期間では全てを網羅できませんが、全世界から報告が寄せられていました。

当時も急性呼吸不全にいたった症例のまとめが報告されていましたが、メキシコから文献として報告されたのは8月で、発生から4ヶ月ほど経過したあとのことです。

Severe Respiratory Disease Concurrent with the Circulation of H1N1 Influenza, N Engl J Med 2009;361:674-9.

Pneumonia and Respiratory Failure from Swine-Origin Influenza A (H1N1) in Mexico, N Engl J Med 2009;361:680-9.

厚生労働省の発表によると、4月10日の午後10時ごろに中国から今回のウイルスが提供されたもようです。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002zjr9.html

今後、ウイルス株の分析やワクチン作成の動きが出始めるものと予想されます。

4月11日の発表によると、28人が感染が確定(発症)していて、9人が死亡、14人が重症、5人が軽症とされています。

2009年の流行に比べると、感染拡大は遅い(感染経路が異なる)ながらも、重篤(ウイルスの病原性は高い)ように思えます。

まずは流行地域に行かない、行っても鳥には近づかない、ということが必要なのでしょうか。

http://www.forth.go.jp/topics/2013/04110847.html

4月11日付のNew England Journal of Medicineに報告が載っていました。

「大分での肺がん診療」には全く関係ないですが、独断で掲載します。

Abstractに少し本文中のエッセンスを肉付けして記載しています。

Human Infection with a Novel Avian-Origin Influenza A (H7N9) Virus

Rongbao Gao, M.D., Bin Cao, M.D., Yunwen Hu, M.D., et al.

N Engl J Med April 11, 2013, Online First

<背景>家禽インフルエンザAH7型ウイルス感染は世界的に発生しているが、現在アジア(中国)で発生している本ウイルスのヒトへの感染はこれまで報告されていない。2013年2月-3月、中国の上海市に2人、安徽省に1人、計3人の都市部居住者が急速に進行する下気道感染症を発症し、新種の鳥インフルエンザAウイルスH7N9の感染であると確認された。

<方法>

上記の患者から、臨床的・疫学的・ウイルス学的なデータを入手し分析した。

ウイルス培養、リアルタイムPCR、DNAシーケンスの手法を用い、インフルエンザや他の呼吸器感染を来たすウイルス(Severe Acute Respiratory Syndrome(SARS)を来たすコロナウイルスと、その他新種のコロナウイルス)について呼吸器検体を調べた。インフルエンザウイルスについては、季節性のH1, H3, BおよびH5N1に対応した、既存のプライマーを用いるとともに、H1-H16, N1-N9を検出しうる自作のプライマー・プローブセットも用いた。

<結果>

新種の鳥インフルエンザAウイルスH7N9型が、全ての患者の呼吸器検体から同定された。

遺伝子解析により、3人の患者から得られたウイルスの全ての遺伝子は鳥由来であることが判明し、その中には鳥インフルエンザAウイルスH9N2に含まれる6種の遺伝子も含まれていた。

HA遺伝子の210番目のループ部におけるQ226L置換(H3と番号を付された)はA/安徽/1/2013型とA/上海/2/2013型では確認されたが、A/上海/1/2013型では認められなかった。

HA遺伝子の150番目のループ部におけるT160A遺伝子変異は、全てのウイルスで認められた。

ウイルス表面のノイラミニダーゼ(NA)の茎部における5つのアミノ酸の欠失も全てのウイルスで認められた。

患者は3人ともに発熱、咳嗽、呼吸困難を呈していた。

患者1はCOPDと高血圧を基礎疾患にもつ上海在住の87歳の男性で、マーケットへの出入りを含めて、家禽との明らかな接触歴はなかった。

患者2は豚肉を主に扱う精肉・販売業を生業とし、HBsAg陽性のHBV感染を背景とする上海在住の27歳の男性だった。職場の近くでは家禽も扱われていた。

患者1と2は上海の中でも、同じ区域に居住していた。

患者3は安徽省在住の35歳の女性で、うつ、HBV感染、肥満の背景があり、発症の1週間前に家禽を扱うマーケットに行っていた。

胸部レントゲンではびまん性の透過性低下および浸潤影が認められた。

急性呼吸窮迫症候群および多臓器不全を合併し、3人ともに死亡した。

患者1は脳炎を、患者2は横紋筋融解を合併し、患者3は脳炎・横紋筋融解いずれも合併していた。

<結論>

新種の鳥インフルエンザAウイルスH7N9型感染症は、今回報告した3人の患者においては重篤・致死的な呼吸不全を来たした。

2009年4月、メキシコで発生した新型インフルエンザAウイルスH1N1の全世界的な流行は記憶に新しいですね。

New England Journal of Medicineでは2009年6月頃から報告が出始めて、2010年3月末までに40本前後の記事が原著論文、展望から読者投稿にいたるまで投稿されています。

症例報告、疫学調査から始まり、どのように収束していったか、タミフル耐性ウイルスへの対応がどうだったか(静注用のリレンザがあるとは知りませんでしたが、タミフル耐性例に使われた報告が載っていました)、妊婦さんや小児への影響はどうだったか、どの程度人口動態に寄与したか、航空便によりどのように伝播して行ったか、ワクチンの開発とその臨床試験結果などなど、とても短期間では全てを網羅できませんが、全世界から報告が寄せられていました。

当時も急性呼吸不全にいたった症例のまとめが報告されていましたが、メキシコから文献として報告されたのは8月で、発生から4ヶ月ほど経過したあとのことです。

Severe Respiratory Disease Concurrent with the Circulation of H1N1 Influenza, N Engl J Med 2009;361:674-9.

Pneumonia and Respiratory Failure from Swine-Origin Influenza A (H1N1) in Mexico, N Engl J Med 2009;361:680-9.

厚生労働省の発表によると、4月10日の午後10時ごろに中国から今回のウイルスが提供されたもようです。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002zjr9.html

今後、ウイルス株の分析やワクチン作成の動きが出始めるものと予想されます。

4月11日の発表によると、28人が感染が確定(発症)していて、9人が死亡、14人が重症、5人が軽症とされています。

2009年の流行に比べると、感染拡大は遅い(感染経路が異なる)ながらも、重篤(ウイルスの病原性は高い)ように思えます。

まずは流行地域に行かない、行っても鳥には近づかない、ということが必要なのでしょうか。

http://www.forth.go.jp/topics/2013/04110847.html

2013年04月11日

KRAS変異肺がんとSelumetinib

非小細胞肺がんに見られる遺伝子変異で、古くから知られているものに、KRASがあります。

大腸がんの領域では、KRAS遺伝子変異の有無がCetuximab治療選択に応用されています。

しかし、肺がんの領域では、KRAS遺伝子変異は予後不良因子ではあっても、治療標的とはなっていませんでした。

ご存知の方が多いと思いますが、KRAS周辺を治療対象にした有望な報告がありました。

Lancet Oncol. 2013 Jan;14(1):38-47

Selumetinib plus docetaxel for KRAS-mutant advanced non-small-cell lung cancer: a randomised, multicentre, placebo-controlled, phase 2 study.

<背景>いまのところ、KRAS遺伝子変異を有する非小細胞肺癌(NSCLC)の有効な分子標的治療は確立されていない。SelumenibはKRASシグナル伝達系下流のMEK1/MEK2の強力な阻害薬である。前臨床試験では、SelumenibとDocetaxelの併用によるKRAS変異腫瘍に対する相乗的な効果が示されている。

<目的>KRAS遺伝子変異を有する進行NSCLC患者に対するセカンドライン治療としてのSelumenibとDocetaxelの併用療法の有効性と安全性をDocetaxel単剤療法と比較する。

<方法>1st line治療が不成功に終わり(DocetaxelやMEK阻害薬は未使用)、KRAS遺伝子変異が確認されたIIIB/IV期のNSCLC患者を対象とした。Selumenib 75mgを1日2回経口摂取する群とプラセボ群に無作為に1:1に割り付け、全ての患者が21日ごとにDocetaxel 75mg/㎡の静脈内投与を受けた。主要評価項目は全生存期間とした。

<結果>2009年4月20日から2010年6月30日まで患者登録を行った。Selumenib群に44人、プラセボ群に43人が割り付けられた。この中で、Selumenib群から1人、プラセボ群からは3人が、腫瘍からKRAS遺伝子変異が確認されなかったため効果判定から除外された。生存期間中央値はSelumenib群で9.4ヶ月、プラセボ群で5.2ヶ月であり、両群に有意差を認めなかった(ハザード比0.80、80%信頼区間0.56 - 1.14、片側検定でp=0.21)。無増悪生存期間中央値はSelumenib群で5.3ヶ月、プラセボ群で2.1ヶ月であり、Selumenib群で有意に延長した(ハザード比0.58、80%信頼区間0.42 - 0.79、片側検定でp=0.014)。腫瘍縮小効果について、Selumenib群の16人(37%)で部分奏効を認めたが、プラセボ群では認めなかった(p<0.0001)。Grade 3以上の有害事象はSelumenib群の36人(82%)とプラセボ群の28人(67%)で認められた。高頻度に見られたGrade 3-4の有害事象は好中球減少(Selumenib群の29人(67%)とプラセボ群の23人(55%))、発熱性好中球減少(Selumenib群の8人(18%)、プラセボ群ではなし)、呼吸困難(Selumenib群の1人(2%)とプラセボ群の5人(12%))、無力症(Selumenib群の4人(9%)、プラセボ群ではなし)であった。

<結論>Docetaxel単剤療法に比較するとより毒性が高いとはいえ、前治療のあるKRAS遺伝子変異陽性のNSCLCに対するSelumenibとDocetaxelの併用療法は有望な治療効果を示した。

ランダム化第II相試験でありながら主要評価項目を全生存期間としたのは、Selumenibの毒性が強くて無増悪生存期間の延長だけではメリットが弱いとしたのか、よほど前臨床試験の結果がよかったのか存じませんが、最近の趨勢からするとちょっと違和感を感じました。

でも、優位差がつかなかったとは言え、この生存曲線にはインパクトがあります。

第III相試験で症例数が増えたらおのずと有意差が・・・と思わず期待してしまいます。

KRAS遺伝子変異は、NSCLCにおけるdriver mutationとしてはEGFR遺伝子変異と同程度の頻度がありますので、標準治療として確立されれば大きなインパクトがあります。

検査自体は既に保険収載されていますし、EGFR、ALK同様に、生検標本の質が保たれているうちにルーチン検査として行っておいても損はないかもしれません。

今後の動向が気になるところです。

大腸がんの領域では、KRAS遺伝子変異の有無がCetuximab治療選択に応用されています。

しかし、肺がんの領域では、KRAS遺伝子変異は予後不良因子ではあっても、治療標的とはなっていませんでした。

ご存知の方が多いと思いますが、KRAS周辺を治療対象にした有望な報告がありました。

Lancet Oncol. 2013 Jan;14(1):38-47

Selumetinib plus docetaxel for KRAS-mutant advanced non-small-cell lung cancer: a randomised, multicentre, placebo-controlled, phase 2 study.

<背景>いまのところ、KRAS遺伝子変異を有する非小細胞肺癌(NSCLC)の有効な分子標的治療は確立されていない。SelumenibはKRASシグナル伝達系下流のMEK1/MEK2の強力な阻害薬である。前臨床試験では、SelumenibとDocetaxelの併用によるKRAS変異腫瘍に対する相乗的な効果が示されている。

<目的>KRAS遺伝子変異を有する進行NSCLC患者に対するセカンドライン治療としてのSelumenibとDocetaxelの併用療法の有効性と安全性をDocetaxel単剤療法と比較する。

<方法>1st line治療が不成功に終わり(DocetaxelやMEK阻害薬は未使用)、KRAS遺伝子変異が確認されたIIIB/IV期のNSCLC患者を対象とした。Selumenib 75mgを1日2回経口摂取する群とプラセボ群に無作為に1:1に割り付け、全ての患者が21日ごとにDocetaxel 75mg/㎡の静脈内投与を受けた。主要評価項目は全生存期間とした。

<結果>2009年4月20日から2010年6月30日まで患者登録を行った。Selumenib群に44人、プラセボ群に43人が割り付けられた。この中で、Selumenib群から1人、プラセボ群からは3人が、腫瘍からKRAS遺伝子変異が確認されなかったため効果判定から除外された。生存期間中央値はSelumenib群で9.4ヶ月、プラセボ群で5.2ヶ月であり、両群に有意差を認めなかった(ハザード比0.80、80%信頼区間0.56 - 1.14、片側検定でp=0.21)。無増悪生存期間中央値はSelumenib群で5.3ヶ月、プラセボ群で2.1ヶ月であり、Selumenib群で有意に延長した(ハザード比0.58、80%信頼区間0.42 - 0.79、片側検定でp=0.014)。腫瘍縮小効果について、Selumenib群の16人(37%)で部分奏効を認めたが、プラセボ群では認めなかった(p<0.0001)。Grade 3以上の有害事象はSelumenib群の36人(82%)とプラセボ群の28人(67%)で認められた。高頻度に見られたGrade 3-4の有害事象は好中球減少(Selumenib群の29人(67%)とプラセボ群の23人(55%))、発熱性好中球減少(Selumenib群の8人(18%)、プラセボ群ではなし)、呼吸困難(Selumenib群の1人(2%)とプラセボ群の5人(12%))、無力症(Selumenib群の4人(9%)、プラセボ群ではなし)であった。

<結論>Docetaxel単剤療法に比較するとより毒性が高いとはいえ、前治療のあるKRAS遺伝子変異陽性のNSCLCに対するSelumenibとDocetaxelの併用療法は有望な治療効果を示した。

ランダム化第II相試験でありながら主要評価項目を全生存期間としたのは、Selumenibの毒性が強くて無増悪生存期間の延長だけではメリットが弱いとしたのか、よほど前臨床試験の結果がよかったのか存じませんが、最近の趨勢からするとちょっと違和感を感じました。

でも、優位差がつかなかったとは言え、この生存曲線にはインパクトがあります。

第III相試験で症例数が増えたらおのずと有意差が・・・と思わず期待してしまいます。

KRAS遺伝子変異は、NSCLCにおけるdriver mutationとしてはEGFR遺伝子変異と同程度の頻度がありますので、標準治療として確立されれば大きなインパクトがあります。

検査自体は既に保険収載されていますし、EGFR、ALK同様に、生検標本の質が保たれているうちにルーチン検査として行っておいても損はないかもしれません。

今後の動向が気になるところです。

2013年04月09日

大豆食品と肺がん

大豆イソフラボンが健康にいい、という話はときどき聞きます。

今回取り上げる話題は、診断までに大豆製品をたくさん摂取していた女性の肺がん患者は長生きする傾向があった、というものです。

J Clin Oncol. 2013 Mar 25

Prediagnosis Soy Food Consumption and Lung Cancer

Survival in Women

Gong Yang, Xiao-Ou Shu, Hong-Lan Li, Wong-Ho Chow, Wanqing Wen, Yong-Bing Xiang, Xianglan Zhang,

Hui Cai, Bu-Tian Ji, Yu-Tang Gao, and Wei Zheng

<目的>

最近我々は、女性においては大豆食品摂取と肺がん発症リスクが逆相関するということを報告した。進行肺がんではとくにその傾向が目立つことから、我々は大豆食品摂取が肺癌患者の生命予後にもよい影響を及ぼすのではないかと仮説を立てた。

<方法>

the Shanghai Women's Health Studyの参加者のうち、肺がんを発症した444人の女性を対象とした。

診断されるまでの大豆食品摂取状況について、試験参加登録時とその2年後に調査した。

大豆食品摂取と全生存期間の相関は、比例ハザードモデルで評価した。

<結果>

444人の肺癌患者のうち318人は、フォローアップ期間中に死亡した。

各種背景因子の調整をしたうえで解析したところ、大豆食品摂取量が高い人は予後良好であった。

病期や治療について情報があった301人についてこれら因子の調整を加えると、さらに大きな予後改善効果が見られた。

摂取量と肺がんによる死亡ハザード比の関係は逆相関しており、同様の傾向がイソフラボン摂取量でも見られた。

<結論>

今回の検討では、女性の肺がん患者においては、肺がんと診断されるまでの大豆摂取量が多いほど生命予後が良好であった。

たばこと肺がんの関係とはちょうど反対ですね。

診断されるまでの生涯大豆摂取量を測定するのは非現実的なように思われますが、たばこを吸わずに大豆食品を食べましょう、と患者さんに勧める根拠くらいにはなるのではないでしょうか。

僕も毎日、納豆と味噌汁を食べるようにします。

ちなみに、本文中で大豆食品を記述するに当たり、

"We used a comprehensive, quantitative food-frequency questionnaire (FFQ) to assess usual dietary intake that covered virtually all soy foods commonly consumed in Shanghai, including soy milk, tofu, fried tofu, dried or pressed tofu, fresh green soy beans, dry soy beans, soy sprouts, and other soy products."

と"tofu"と言う単語が続けざまに出てくるのには、ちょっと笑ってしまいました。

tofu=豆腐、fried tofu=あげ、dried or pressed tofu=高野豆腐といったところでしょうか。

上海でも高野豆腐が流通しているんですね。

今回取り上げる話題は、診断までに大豆製品をたくさん摂取していた女性の肺がん患者は長生きする傾向があった、というものです。

J Clin Oncol. 2013 Mar 25

Prediagnosis Soy Food Consumption and Lung Cancer

Survival in Women

Gong Yang, Xiao-Ou Shu, Hong-Lan Li, Wong-Ho Chow, Wanqing Wen, Yong-Bing Xiang, Xianglan Zhang,

Hui Cai, Bu-Tian Ji, Yu-Tang Gao, and Wei Zheng

<目的>

最近我々は、女性においては大豆食品摂取と肺がん発症リスクが逆相関するということを報告した。進行肺がんではとくにその傾向が目立つことから、我々は大豆食品摂取が肺癌患者の生命予後にもよい影響を及ぼすのではないかと仮説を立てた。

<方法>

the Shanghai Women's Health Studyの参加者のうち、肺がんを発症した444人の女性を対象とした。

診断されるまでの大豆食品摂取状況について、試験参加登録時とその2年後に調査した。

大豆食品摂取と全生存期間の相関は、比例ハザードモデルで評価した。

<結果>

444人の肺癌患者のうち318人は、フォローアップ期間中に死亡した。

各種背景因子の調整をしたうえで解析したところ、大豆食品摂取量が高い人は予後良好であった。

病期や治療について情報があった301人についてこれら因子の調整を加えると、さらに大きな予後改善効果が見られた。

摂取量と肺がんによる死亡ハザード比の関係は逆相関しており、同様の傾向がイソフラボン摂取量でも見られた。

<結論>

今回の検討では、女性の肺がん患者においては、肺がんと診断されるまでの大豆摂取量が多いほど生命予後が良好であった。

たばこと肺がんの関係とはちょうど反対ですね。

診断されるまでの生涯大豆摂取量を測定するのは非現実的なように思われますが、たばこを吸わずに大豆食品を食べましょう、と患者さんに勧める根拠くらいにはなるのではないでしょうか。

僕も毎日、納豆と味噌汁を食べるようにします。

ちなみに、本文中で大豆食品を記述するに当たり、

"We used a comprehensive, quantitative food-frequency questionnaire (FFQ) to assess usual dietary intake that covered virtually all soy foods commonly consumed in Shanghai, including soy milk, tofu, fried tofu, dried or pressed tofu, fresh green soy beans, dry soy beans, soy sprouts, and other soy products."

と"tofu"と言う単語が続けざまに出てくるのには、ちょっと笑ってしまいました。

tofu=豆腐、fried tofu=あげ、dried or pressed tofu=高野豆腐といったところでしょうか。

上海でも高野豆腐が流通しているんですね。

2013年04月09日

ERCC1とRRM1

ERCC1、RRM1、いずれもDNAを修復する蛋白です。

もう7年も前のことになりますが、N Eng J MedにERCC1に関する論文が掲載されて、当時の職場で話題になりました。

N Engl J Med. 2006 Sep 7;355(10):983-91.

術後補助化学療法の大規模臨床試験であるInternational Adjuvant Lung Cacner Trial(IALT)の参加者から761人を選別し、切除した腫瘍にERCC1の免疫染色を施し、ERCC1陽性群とERCC1陰性群に分けます。

陽性群は335人(44%)、陰性群は426人(56%)でした。

陰性群では、シスプラチンベースの術後補助化学療法を受けた人たちは受けなかった人たちよりも有意に予後良好でした。

陽性群ではシスプラチンベースの術後補助化学療法の効果は見られませんでした。

一方、術後補助化学療法を受けなかった人たちのなかで陽性群と陰性群を比較すると、陽性群の方が有意に予後良好でした。

まとめて言うと、ERCC1は予後因子(陽性ならば予後良好である)であるとともに術後補助化学療法の治療効果予測因子(陰性ならば術後補助化学療法の効果が期待できる)ということになります。

同様に、RRM1はジェムシタビンの治療効果予測因子であると認識されています。

J Clin Oncol. 2006 Oct 10;24(29):4731-7.

しかし、報告から7年も経ちながら、EGFR mutationやALK rearrangementと異なって未だに臨床応用されていません。

研究自体が下火になったのかというと、そういうわけでもなさそうで、ERCC1やRRM1の発現状態に応じて治療選択をする臨床試験が多数進行しているようです。

J Clin Oncol. 2013 Mar 10;31(8):1050-60.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23401439

ただし、信頼性のある、標準化可能な検査方法を確立するのが難しいようで、まだ時間はかかりそうです。

N Engl J Med 2013; 368:1101-1110

実用化されれば、術後補助化学療法が必要な人、不要な人を選別できるようになるのでしょうね。

もう7年も前のことになりますが、N Eng J MedにERCC1に関する論文が掲載されて、当時の職場で話題になりました。

N Engl J Med. 2006 Sep 7;355(10):983-91.

術後補助化学療法の大規模臨床試験であるInternational Adjuvant Lung Cacner Trial(IALT)の参加者から761人を選別し、切除した腫瘍にERCC1の免疫染色を施し、ERCC1陽性群とERCC1陰性群に分けます。

陽性群は335人(44%)、陰性群は426人(56%)でした。

陰性群では、シスプラチンベースの術後補助化学療法を受けた人たちは受けなかった人たちよりも有意に予後良好でした。

陽性群ではシスプラチンベースの術後補助化学療法の効果は見られませんでした。

一方、術後補助化学療法を受けなかった人たちのなかで陽性群と陰性群を比較すると、陽性群の方が有意に予後良好でした。

まとめて言うと、ERCC1は予後因子(陽性ならば予後良好である)であるとともに術後補助化学療法の治療効果予測因子(陰性ならば術後補助化学療法の効果が期待できる)ということになります。

同様に、RRM1はジェムシタビンの治療効果予測因子であると認識されています。

J Clin Oncol. 2006 Oct 10;24(29):4731-7.

しかし、報告から7年も経ちながら、EGFR mutationやALK rearrangementと異なって未だに臨床応用されていません。

研究自体が下火になったのかというと、そういうわけでもなさそうで、ERCC1やRRM1の発現状態に応じて治療選択をする臨床試験が多数進行しているようです。

J Clin Oncol. 2013 Mar 10;31(8):1050-60.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23401439

ただし、信頼性のある、標準化可能な検査方法を確立するのが難しいようで、まだ時間はかかりそうです。

N Engl J Med 2013; 368:1101-1110

実用化されれば、術後補助化学療法が必要な人、不要な人を選別できるようになるのでしょうね。

2013年04月05日

術後補助化学療法Q&A

以前、IIA期の術後補助化学療法について、下記の記事を書きました。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e601159.html

今でもQ&Aが続いていますが、最近のやり取りを抜粋して再掲します。

-----------------------------------------------------------------------------------

Q)

最近、悩ましいのは、周囲から民間療法や免疫療法、蓮見ワクチンなどいろいろな情報やら書籍が送られてきます。

皆さん、心配されてのことだと思うので、感謝しつつも、今、受けている標準療法を真っ向から否定するものもあり、不安になったりもします。

このがん治療はそれほど確立されていないものなのでしょうか。

素人には難しい選択です。

A)

今の段階で自宅療養できているということは、血球減少はある程度許容範囲ということなのでしょうね。血球減少のピークを自宅で迎えるには、患者さん自身が自己管理できる(体調に異変を感じたときには、速やかに病院に連絡できる)ことが医療者にとっては大前提ですので、そこだけはご留意ください。

stage IIA以降の完全切除後非小細胞肺癌では、複数の臨床試験でシスプラチン+ビノレルビンを含めた術後補助化学療法の有用性が確認されています。米国臨床腫瘍学会は2007年に術補助化学療法に関するガイドラインを発表していますが、ガイドラインで推奨されているということは、標準治療として確立済みであると考えて差し支えありません。英語表記で申し訳ありませんが、以下がそのガイドラインのリンクです。

http://jco.ascopubs.org/content/25/34/5506

アガリクス、メシマコブ、ノニジュース、樹状細胞免疫療法、丸山ワクチンなど、これまでいろいろな治療に出遭ってきましたが、私の立場では肯定も否定も出来ません。それを勧める、もしくは勧めないだけの論拠を私が持ち合わせないからです。一部の免疫療法は、最近本ブログにも記載したように臨床試験が進んでいるようですが、標準治療となるまでにはまだ時間が必要と思われます。

どの治療法に対しても、肯定・否定、いろいろな意見があると思いますが、その論拠がなんなのか、ということに目を向けていただいて、あなたの価値観で選択をされるとよろしいでしょう。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e601159.html

今でもQ&Aが続いていますが、最近のやり取りを抜粋して再掲します。

-----------------------------------------------------------------------------------

Q)

最近、悩ましいのは、周囲から民間療法や免疫療法、蓮見ワクチンなどいろいろな情報やら書籍が送られてきます。

皆さん、心配されてのことだと思うので、感謝しつつも、今、受けている標準療法を真っ向から否定するものもあり、不安になったりもします。

このがん治療はそれほど確立されていないものなのでしょうか。

素人には難しい選択です。

A)

今の段階で自宅療養できているということは、血球減少はある程度許容範囲ということなのでしょうね。血球減少のピークを自宅で迎えるには、患者さん自身が自己管理できる(体調に異変を感じたときには、速やかに病院に連絡できる)ことが医療者にとっては大前提ですので、そこだけはご留意ください。

stage IIA以降の完全切除後非小細胞肺癌では、複数の臨床試験でシスプラチン+ビノレルビンを含めた術後補助化学療法の有用性が確認されています。米国臨床腫瘍学会は2007年に術補助化学療法に関するガイドラインを発表していますが、ガイドラインで推奨されているということは、標準治療として確立済みであると考えて差し支えありません。英語表記で申し訳ありませんが、以下がそのガイドラインのリンクです。

http://jco.ascopubs.org/content/25/34/5506

アガリクス、メシマコブ、ノニジュース、樹状細胞免疫療法、丸山ワクチンなど、これまでいろいろな治療に出遭ってきましたが、私の立場では肯定も否定も出来ません。それを勧める、もしくは勧めないだけの論拠を私が持ち合わせないからです。一部の免疫療法は、最近本ブログにも記載したように臨床試験が進んでいるようですが、標準治療となるまでにはまだ時間が必要と思われます。

どの治療法に対しても、肯定・否定、いろいろな意見があると思いますが、その論拠がなんなのか、ということに目を向けていただいて、あなたの価値観で選択をされるとよろしいでしょう。