2021年05月26日

2014年度のデータベースから

2014年度のデータベースをまとめてみた。

統計解析にはEZRを用いた。

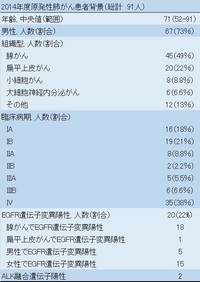

1)患者背景

2014年度はそれまでよりも対象患者数が多く、91人を数えた。

年齢中央値はやや若く67歳、最高齢は91歳だった。

男性は67人で、全体の73%を占めた。

組織型では腺がんが45人で、全体の49%を占めた。

扁平上皮がんが22%、神経内分泌腫瘍(小細胞がん+大細胞神経内分泌がん)が約15%だった。

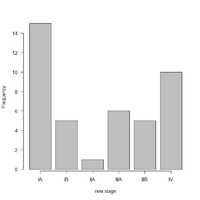

臨床病期別では、IV期が最多の35人で、全体の38%を占めた。

EGFR遺伝子変異陽性患者は20人で、全体の22%を占め、ALK融合遺伝子陽性患者は2人認めた。

2)全体の生命予後

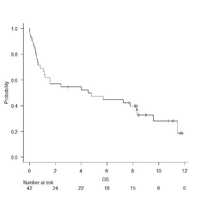

91人全員を対象とした生存曲線は以下の通り。

5年生存割合は40%(95%信頼区間30-50%)、生存期間中央値は3.0年(95%信頼区間1.2-5.6年)だった。

IV期の患者が全体の約40%を占める中で、例年よりよい成績のように感じられる。

生存曲線の1年を少し超えたところに、明らかに変曲点があるように見える。

3)性別ごとの生命予後

生存曲線からは、女性の方がやや予後良好のように見える。

女性の5年生存割合は47%(95%信頼区間26-66%)、生存期間中央値は4.4年(95%信頼区間1.5年-未到達)。

男性の5年生存割合は38%(95%信頼区間26-49%)、生存期間中央値は2.1年(95%信頼区間0.97-3.9年)。

p=0.229で有意差はつかなかった。

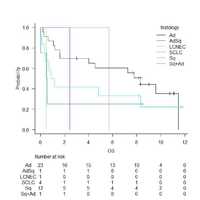

4)組織型ごとの生命予後

腺がん、扁平上皮がん、小細胞がんだけ取り扱う。

腺がん患者の5年生存割合は49%(95%信頼区間34-63%)、生存期間中央値は4.4年(95%信頼区間1.8年-未到達)。

扁平上皮がん患者の5年生存割合は20%(95%信頼区間6.2-39%)、生存期間中央値は1.3年(95%信頼区間0.84-3.8年)。

小細胞がん患者の5年生存割合は25%(95%信頼区間3.7-56%)、生存期間中央値は0.90年(95%信頼区間は0.099年-未到達)。

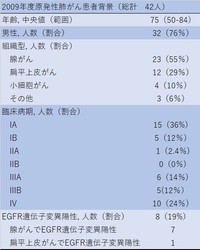

5)臨床病期ごとの生命予後

患者数が10人を超えているIA期、IB期、IV期について取り扱う。

IA期患者の5年生存割合は75%(95%信頼区間46-90%)、生存期間中央値は未到達(95%信頼区間4.3年-未到達)。

IB期患者の5年生存割合は57%(95%信頼区間32-76%)、生存期間中央値は6.0年(95%信頼区間2.3年-未到達)。

IV期患者の5年生存割合は12%(95%信頼区間3.4-26%)、生存期間中央値は0.69年(95%信頼区間4.2-1.1年)。

IV期患者の5年生存割合が10%を超えたのは、特筆すべきことだ。

6)EGFR遺伝子変異

例年になくEGFR遺伝子変異の存在感を感じる生存曲線になった。

EGFR遺伝子変異陰性患者の5年生存割合は34%(95%信頼区間23-45%)、生存期間中央値は2.1年(95%信頼区間0.97-3.9年)。

EGFR遺伝子変異陽性患者の5年生存割合は60%(95%信頼区間35-77%)、生存期間中央値は未到達(95%信頼区間1.4年-未到達)。

p=0.0132と有意差がついた。

EGFR遺伝子変異陽性患者の生存曲線は2年ちょっとのあたりから水平線になっており、非常に頼もしい。

6)ALK融合遺伝子

2013年度と同様、身も蓋もない生存曲線だ。

ALK陽性患者2人のうち1人は打ち切り、1人は診断から4.3年で死亡した。

統計解析にはEZRを用いた。

1)患者背景

2014年度はそれまでよりも対象患者数が多く、91人を数えた。

年齢中央値はやや若く67歳、最高齢は91歳だった。

男性は67人で、全体の73%を占めた。

組織型では腺がんが45人で、全体の49%を占めた。

扁平上皮がんが22%、神経内分泌腫瘍(小細胞がん+大細胞神経内分泌がん)が約15%だった。

臨床病期別では、IV期が最多の35人で、全体の38%を占めた。

EGFR遺伝子変異陽性患者は20人で、全体の22%を占め、ALK融合遺伝子陽性患者は2人認めた。

2)全体の生命予後

91人全員を対象とした生存曲線は以下の通り。

5年生存割合は40%(95%信頼区間30-50%)、生存期間中央値は3.0年(95%信頼区間1.2-5.6年)だった。

IV期の患者が全体の約40%を占める中で、例年よりよい成績のように感じられる。

生存曲線の1年を少し超えたところに、明らかに変曲点があるように見える。

3)性別ごとの生命予後

生存曲線からは、女性の方がやや予後良好のように見える。

女性の5年生存割合は47%(95%信頼区間26-66%)、生存期間中央値は4.4年(95%信頼区間1.5年-未到達)。

男性の5年生存割合は38%(95%信頼区間26-49%)、生存期間中央値は2.1年(95%信頼区間0.97-3.9年)。

p=0.229で有意差はつかなかった。

4)組織型ごとの生命予後

腺がん、扁平上皮がん、小細胞がんだけ取り扱う。

腺がん患者の5年生存割合は49%(95%信頼区間34-63%)、生存期間中央値は4.4年(95%信頼区間1.8年-未到達)。

扁平上皮がん患者の5年生存割合は20%(95%信頼区間6.2-39%)、生存期間中央値は1.3年(95%信頼区間0.84-3.8年)。

小細胞がん患者の5年生存割合は25%(95%信頼区間3.7-56%)、生存期間中央値は0.90年(95%信頼区間は0.099年-未到達)。

5)臨床病期ごとの生命予後

患者数が10人を超えているIA期、IB期、IV期について取り扱う。

IA期患者の5年生存割合は75%(95%信頼区間46-90%)、生存期間中央値は未到達(95%信頼区間4.3年-未到達)。

IB期患者の5年生存割合は57%(95%信頼区間32-76%)、生存期間中央値は6.0年(95%信頼区間2.3年-未到達)。

IV期患者の5年生存割合は12%(95%信頼区間3.4-26%)、生存期間中央値は0.69年(95%信頼区間4.2-1.1年)。

IV期患者の5年生存割合が10%を超えたのは、特筆すべきことだ。

6)EGFR遺伝子変異

例年になくEGFR遺伝子変異の存在感を感じる生存曲線になった。

EGFR遺伝子変異陰性患者の5年生存割合は34%(95%信頼区間23-45%)、生存期間中央値は2.1年(95%信頼区間0.97-3.9年)。

EGFR遺伝子変異陽性患者の5年生存割合は60%(95%信頼区間35-77%)、生存期間中央値は未到達(95%信頼区間1.4年-未到達)。

p=0.0132と有意差がついた。

EGFR遺伝子変異陽性患者の生存曲線は2年ちょっとのあたりから水平線になっており、非常に頼もしい。

6)ALK融合遺伝子

2013年度と同様、身も蓋もない生存曲線だ。

ALK陽性患者2人のうち1人は打ち切り、1人は診断から4.3年で死亡した。

2021年05月25日

2013年度のデータベースから

2013年度のデータベースをまとめてみた。

統計解析にはEZRを用いた。

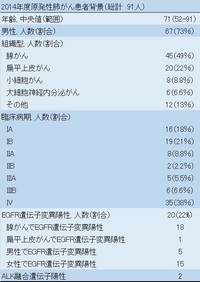

1)患者背景

この時期に確定診断した患者は60人。

年齢中央値は74歳、最高齢は90歳。

男性は37人で、全体の62%を占めた。

組織型では腺がんが28人で、全体の47%を占めた。

小細胞がん、大細胞神経内分泌がんといった、いわゆる高悪性度神経内分泌腫瘍が全体の20%を占めている。

臨床病期別では、IA、IB期が少なく、IIIA、IIIB、IV期が多い年だった。

EGFR遺伝子変異陽性患者は8人、全体の13%を占めた。

また、初めてALK融合遺伝子陽性の患者に遭遇した年だった。

2)全体の生命予後

60人全員を対象とした生存曲線は以下の通り。

5年生存割合は29%、95%信頼区間は17-41%。

生存期間中央値は1.6年、95%信頼区間は1.3年-3.1年だった。

ちょうど2年のあたりで明らかに曲線の傾きが変わっている。

3)性別ごとの生命予後

ものの見事に曲線が重なっており、この年については男女の生命予後の差異は見られない。

4)組織型ごとの生命予後

腺がん>扁平上皮がん>小細胞がんという関係は例年通りだが、大細胞神経内分泌がんの生命予後はこの年は比較的良かった。

5)臨床病期ごとの生命予後

この年度は、IIIA期とIV期の患者が10人以上いるので、それぞれに関してデータを示しておく。

IIIA期は一般に手術もしくは化学放射線療法が選択される病気であり、根治の可能性がある。

一般には5年生存割合20-25%程度を見積もるべき病期と考えるが、今回対象となった10人では残念ながら5年間追跡調査できた患者が皆無だった。

4年生存割合は22%(95%信頼区間3.4-51.3%)、生存期間中央値は1.3年(95%信頼区間0.41年-未到達)だった。

IV期の患者では、5年生存割合は4.2%(95%信頼区間0.3-18%)、生存期間中央値は0.90年(95%信頼区間0.41-1.4年)だった。

6)EGFR遺伝子変異

この年度は、EGFR遺伝子変異陽性の患者数が少なかったうえ、生命予後もあまりパッとしなかった。

EGFR遺伝子変異陽性患者の5年生存割合は38%(95%信頼区間8.7-67%)、生存期間中央値は3.1年(95%信頼区間0.98年-未到達)。

EGFR遺伝子変異陰性患者の5年生存割合は28%(95%信頼区間16-41%)、生存期間中央値は1.5年(95%信頼区間1.0年-2.3年)だった。

p=0.419で有意差はつかなかった。

7)ALK融合遺伝子

なにせALK融合遺伝子陽性の患者が一人しかいないので、生存曲線は極めて品のないものになってしまった。

それでもインパクトのある図表になったので敢えてそのまま残す。

このALK融合遺伝子陽性患者の生存期間は、約6.5年だった。

IV期の患者だったことを考えると、たった一人とは言え、自信をもって予後良好だったと言えるのではないだろうか。

統計解析にはEZRを用いた。

1)患者背景

この時期に確定診断した患者は60人。

年齢中央値は74歳、最高齢は90歳。

男性は37人で、全体の62%を占めた。

組織型では腺がんが28人で、全体の47%を占めた。

小細胞がん、大細胞神経内分泌がんといった、いわゆる高悪性度神経内分泌腫瘍が全体の20%を占めている。

臨床病期別では、IA、IB期が少なく、IIIA、IIIB、IV期が多い年だった。

EGFR遺伝子変異陽性患者は8人、全体の13%を占めた。

また、初めてALK融合遺伝子陽性の患者に遭遇した年だった。

2)全体の生命予後

60人全員を対象とした生存曲線は以下の通り。

5年生存割合は29%、95%信頼区間は17-41%。

生存期間中央値は1.6年、95%信頼区間は1.3年-3.1年だった。

ちょうど2年のあたりで明らかに曲線の傾きが変わっている。

3)性別ごとの生命予後

ものの見事に曲線が重なっており、この年については男女の生命予後の差異は見られない。

4)組織型ごとの生命予後

腺がん>扁平上皮がん>小細胞がんという関係は例年通りだが、大細胞神経内分泌がんの生命予後はこの年は比較的良かった。

5)臨床病期ごとの生命予後

この年度は、IIIA期とIV期の患者が10人以上いるので、それぞれに関してデータを示しておく。

IIIA期は一般に手術もしくは化学放射線療法が選択される病気であり、根治の可能性がある。

一般には5年生存割合20-25%程度を見積もるべき病期と考えるが、今回対象となった10人では残念ながら5年間追跡調査できた患者が皆無だった。

4年生存割合は22%(95%信頼区間3.4-51.3%)、生存期間中央値は1.3年(95%信頼区間0.41年-未到達)だった。

IV期の患者では、5年生存割合は4.2%(95%信頼区間0.3-18%)、生存期間中央値は0.90年(95%信頼区間0.41-1.4年)だった。

6)EGFR遺伝子変異

この年度は、EGFR遺伝子変異陽性の患者数が少なかったうえ、生命予後もあまりパッとしなかった。

EGFR遺伝子変異陽性患者の5年生存割合は38%(95%信頼区間8.7-67%)、生存期間中央値は3.1年(95%信頼区間0.98年-未到達)。

EGFR遺伝子変異陰性患者の5年生存割合は28%(95%信頼区間16-41%)、生存期間中央値は1.5年(95%信頼区間1.0年-2.3年)だった。

p=0.419で有意差はつかなかった。

7)ALK融合遺伝子

なにせALK融合遺伝子陽性の患者が一人しかいないので、生存曲線は極めて品のないものになってしまった。

それでもインパクトのある図表になったので敢えてそのまま残す。

このALK融合遺伝子陽性患者の生存期間は、約6.5年だった。

IV期の患者だったことを考えると、たった一人とは言え、自信をもって予後良好だったと言えるのではないだろうか。

2021年05月18日

2012年度のデータベースから

2012年度のデータベースをまとめてみた。

統計解析にはEZRを用いた。

1)患者背景

この時期に確定診断した患者数は40人。

年齢中央値は73歳、最高齢は90歳。

男性は24人で、全体の60%を占めた。

組織型では腺がんが24人で、これも全体の60%を占めた。

その他の2人は、いずれも大細胞神経内分泌がんだった。

臨床病期別では、IA期14人(35%)が最多で、続いてIV期の8人だが、IB-IIIB期の患者層が例年より厚い。

EGFR遺伝子変異陽性患者数は11人で全体の28%を占め、全例が腺がんだった。

腺がん24人中のEGFR遺伝子変異陽性患者割合は46%に達した。

2)全体の生命予後

40人全員を対象とした生存曲線は以下の通り。

5年生存割合は37%、95%信頼区間は22-52%。

生存期間中央値は3.1年、95%信頼区間は1.8-5.2年だった。

3)性別ごとの生命予後

女性の方が予後良好で、統計学的有意差がついた。

4)組織型ごとの生命予後

腺がん>扁平上皮がん>小細胞がんという関係は例年通りだが、大細胞神経内分泌がんの生命予後がとりわけ悪かった。

5)臨床病期ごとの生命予後

患者数が少なすぎて参考にならないが、IA期の患者の5年生存割合は71%、95%信頼区間は39-88%だった。

6)EGFR遺伝子変異

EGFR遺伝子変異の有無で生命予後を見た。

例年通り生存曲線はきれいに分かれて、今年度はp=0.0474と有意差がついた。

EGFR遺伝子変異がない群では、5年生存割合27%(95%信頼区間12-44%)、生存期間中央値2.3年(95%信頼区間0.69-4.7年)。

EGFR遺伝子変異がある群では、5年生存割合64%(95%信頼区間30-85%)、生存期間中央値5.2年(95%信頼区間2.8年-未到達)。

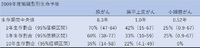

7)IIIB-IV期の患者の生命予後

5年生存割合8.3%(95%信頼区間0.5-31%)、生存期間中央値1.1年(95%信頼区間0.38-2.8年)。

EGFR遺伝子変異の有無で比較すると、p=0.0853と有意差はつかないが、生存期間中央値はEGFR遺伝子変異のない群で0.68年(95%信頼区間は0.13-2.3年)、ある群で2.8年(1.8年-未到達)だった。

EGFR遺伝子変異がある群の5年生存割合は33%(95%信頼区間は0.9-77%)だった。

統計解析にはEZRを用いた。

1)患者背景

この時期に確定診断した患者数は40人。

年齢中央値は73歳、最高齢は90歳。

男性は24人で、全体の60%を占めた。

組織型では腺がんが24人で、これも全体の60%を占めた。

その他の2人は、いずれも大細胞神経内分泌がんだった。

臨床病期別では、IA期14人(35%)が最多で、続いてIV期の8人だが、IB-IIIB期の患者層が例年より厚い。

EGFR遺伝子変異陽性患者数は11人で全体の28%を占め、全例が腺がんだった。

腺がん24人中のEGFR遺伝子変異陽性患者割合は46%に達した。

2)全体の生命予後

40人全員を対象とした生存曲線は以下の通り。

5年生存割合は37%、95%信頼区間は22-52%。

生存期間中央値は3.1年、95%信頼区間は1.8-5.2年だった。

3)性別ごとの生命予後

女性の方が予後良好で、統計学的有意差がついた。

4)組織型ごとの生命予後

腺がん>扁平上皮がん>小細胞がんという関係は例年通りだが、大細胞神経内分泌がんの生命予後がとりわけ悪かった。

5)臨床病期ごとの生命予後

患者数が少なすぎて参考にならないが、IA期の患者の5年生存割合は71%、95%信頼区間は39-88%だった。

6)EGFR遺伝子変異

EGFR遺伝子変異の有無で生命予後を見た。

例年通り生存曲線はきれいに分かれて、今年度はp=0.0474と有意差がついた。

EGFR遺伝子変異がない群では、5年生存割合27%(95%信頼区間12-44%)、生存期間中央値2.3年(95%信頼区間0.69-4.7年)。

EGFR遺伝子変異がある群では、5年生存割合64%(95%信頼区間30-85%)、生存期間中央値5.2年(95%信頼区間2.8年-未到達)。

7)IIIB-IV期の患者の生命予後

5年生存割合8.3%(95%信頼区間0.5-31%)、生存期間中央値1.1年(95%信頼区間0.38-2.8年)。

EGFR遺伝子変異の有無で比較すると、p=0.0853と有意差はつかないが、生存期間中央値はEGFR遺伝子変異のない群で0.68年(95%信頼区間は0.13-2.3年)、ある群で2.8年(1.8年-未到達)だった。

EGFR遺伝子変異がある群の5年生存割合は33%(95%信頼区間は0.9-77%)だった。

2021年05月12日

PD-L1発現とKRAS遺伝子変異

PD-L1≧50%の患者でも、免疫チェックポイント阻害薬単剤療法よりも化学療法+免疫チェックポイント阻害薬併用療法の方が望ましいのではないかとの論調がこのところ見られる。

今回の研究結果は、PD-L1≧50%の患者の中で、本当に免疫チェックポイント単剤療法でよい患者を抽出するのに一定の示唆を与えている。

KRAS遺伝子異常は保険診療で検索可能なので、実臨床における一つの判断基準としてすぐに応用可能なのではないだろうか。

Association Between KRAS Variant Status and Outcomes With First-line Immune Checkpoint Inhibitor–Based Therapy in Patients With Advanced Non–Small-Cell Lung Cancer

Lova Sun, MD, et al.,JAMA Oncol. Published online April 15, 2021.

doi:10.1001/jamaoncol.2021.0546

The ASCO Post

By Matthew Stenger

Posted: 5/3/2021 11:00:00 AM

Last Updated: 5/7/2021 10:32:48 AM

上記JAMA Oncologyで報告された短報によると、進行非小細胞肺がん患者の中で、PD-L1発現≧50%かつKRAS遺伝子異常陽性の患者では、PD-L1≧50%かつKRAS遺伝子野生型の患者に対して、免疫チェックポイント阻害薬単剤一次治療での生存期間延長との有意な相関が認められたとのことだった。化学療法+免疫チェックポイント阻害薬併用療法一次治療では、KRAS遺伝子と生存期間との関連性は認められなかった。

本研究では、Flatiron Health database上のデータを用いた。2016年1月から2020年5月の期間で、PD-L1≧50%、KRAS遺伝子の状態が分かっている、EGFR遺伝子変異/ALK融合遺伝子/ROS1融合遺伝子のいずれも認めず、一次治療で免疫チェックポイント阻害薬単剤療法もしくは化学療法+免疫チェックポイント阻害薬併用療法を行った非扁平上皮非小細胞肺がん患者1,127人を対象とした。

1,127人の患者のうち、573人(50.8%)はKRAS遺伝子異常を有し、554人(49.2%)は野生型のKRASだった。KRAS遺伝子異常を有する患者には女性が多く(58.7% vs 47.1%、p=0.002)、喫煙歴を有する患者が多かった(96.4% vs 87.7%、p<0.001)。その他の背景因子、例えば年齢、人種、PS、診断時の病期については、有意差は認められなかった。

免疫チェックポイント阻害薬単剤による一次治療を受けた705人のうち、363人はKRAS遺伝子異常を有し、342人は野生型のKRASを有していた。化学療法+免疫チェックポイント阻害薬併用療法を一次治療で受けた412人のうち、210人がKRAS遺伝子異常を有し、212人は野生型のKRASを有していた。

免疫チェックポイント阻害薬単剤による治療を受けた患者において、生存期間中央値はKRAS遺伝子異常のある患者で21.1ヶ月、野生型KRASの患者で13.6ヶ月で(p=0.03)、多変数解析を行ってなお統計学的有意差が保たれた(ハザード比0.77、95%信頼区間は0.61-0.98)。化学療法+免疫チェックポイント阻害薬併用療法を受けた患者において、生存期間中央値はKRAS遺伝子異常のある患者で20.0ヶ月、野生型KRASの患者で19.3ヶ月だった(p=0.93、調整ハザード比0.99、95%信頼区間は0.70-1.40)。

KRAS遺伝子異常を有する患者全体において、生存期間中央値は免疫チェックポイント単剤療法で21.1ヶ月、化学療法+免疫チェックポイント阻害薬併用療法で20.0ヶ月だった(p=0.78、調整ハザード比 1.03、95%信頼区間は0.45-1.40)。野生型KRASの患者では、生存期間中央値は免疫チェックポイント単剤で13.6ヶ月、化学療法+免疫チェックポイント阻害薬併用療法で19.3ヶ月だった(p=0.06、調整ハザード比1.19、95%信頼区間0.89-1.58)。

論文著者は次のようにコメントしている。

「PD-L1≧50%の非小細胞肺がん患者の中で、KRASが野生型の患者ではKRAS変異がある患者と比して、免疫チェックポイント阻害薬単剤療法による生存期間延長効果が悪いことを今回の研究は示唆している。対照的に、化学療法+免疫チェックポイント阻害薬併用療法では、こうした差異は認められなかった」

「PD-L1発現が亢進し、かつKRAS遺伝子異常を有する患者では免疫チェックポイント阻害薬単剤療法でも、化学療法+免疫チェックポイント阻害薬併用療法でも良好な生命予後が示された(生存期間中央値≧20ヶ月)が、KRASが野生型の患者では化学療法+免疫チェックポイント阻害薬併用療法を受けた患者よりも免疫チェックポイント単剤療法を受けた患者の方が、統計学的有意差はつかなかったものの、数値上は生命予後が劣っていた」

「PD-L1≧50%かつKRAS野生型の患者では、免疫チェックポイント阻害薬単剤よりも化学療法併用の方が効果が高いことを今回の研究結果は示している」

今回の研究結果は、PD-L1≧50%の患者の中で、本当に免疫チェックポイント単剤療法でよい患者を抽出するのに一定の示唆を与えている。

KRAS遺伝子異常は保険診療で検索可能なので、実臨床における一つの判断基準としてすぐに応用可能なのではないだろうか。

Association Between KRAS Variant Status and Outcomes With First-line Immune Checkpoint Inhibitor–Based Therapy in Patients With Advanced Non–Small-Cell Lung Cancer

Lova Sun, MD, et al.,JAMA Oncol. Published online April 15, 2021.

doi:10.1001/jamaoncol.2021.0546

The ASCO Post

By Matthew Stenger

Posted: 5/3/2021 11:00:00 AM

Last Updated: 5/7/2021 10:32:48 AM

上記JAMA Oncologyで報告された短報によると、進行非小細胞肺がん患者の中で、PD-L1発現≧50%かつKRAS遺伝子異常陽性の患者では、PD-L1≧50%かつKRAS遺伝子野生型の患者に対して、免疫チェックポイント阻害薬単剤一次治療での生存期間延長との有意な相関が認められたとのことだった。化学療法+免疫チェックポイント阻害薬併用療法一次治療では、KRAS遺伝子と生存期間との関連性は認められなかった。

本研究では、Flatiron Health database上のデータを用いた。2016年1月から2020年5月の期間で、PD-L1≧50%、KRAS遺伝子の状態が分かっている、EGFR遺伝子変異/ALK融合遺伝子/ROS1融合遺伝子のいずれも認めず、一次治療で免疫チェックポイント阻害薬単剤療法もしくは化学療法+免疫チェックポイント阻害薬併用療法を行った非扁平上皮非小細胞肺がん患者1,127人を対象とした。

1,127人の患者のうち、573人(50.8%)はKRAS遺伝子異常を有し、554人(49.2%)は野生型のKRASだった。KRAS遺伝子異常を有する患者には女性が多く(58.7% vs 47.1%、p=0.002)、喫煙歴を有する患者が多かった(96.4% vs 87.7%、p<0.001)。その他の背景因子、例えば年齢、人種、PS、診断時の病期については、有意差は認められなかった。

免疫チェックポイント阻害薬単剤による一次治療を受けた705人のうち、363人はKRAS遺伝子異常を有し、342人は野生型のKRASを有していた。化学療法+免疫チェックポイント阻害薬併用療法を一次治療で受けた412人のうち、210人がKRAS遺伝子異常を有し、212人は野生型のKRASを有していた。

免疫チェックポイント阻害薬単剤による治療を受けた患者において、生存期間中央値はKRAS遺伝子異常のある患者で21.1ヶ月、野生型KRASの患者で13.6ヶ月で(p=0.03)、多変数解析を行ってなお統計学的有意差が保たれた(ハザード比0.77、95%信頼区間は0.61-0.98)。化学療法+免疫チェックポイント阻害薬併用療法を受けた患者において、生存期間中央値はKRAS遺伝子異常のある患者で20.0ヶ月、野生型KRASの患者で19.3ヶ月だった(p=0.93、調整ハザード比0.99、95%信頼区間は0.70-1.40)。

KRAS遺伝子異常を有する患者全体において、生存期間中央値は免疫チェックポイント単剤療法で21.1ヶ月、化学療法+免疫チェックポイント阻害薬併用療法で20.0ヶ月だった(p=0.78、調整ハザード比 1.03、95%信頼区間は0.45-1.40)。野生型KRASの患者では、生存期間中央値は免疫チェックポイント単剤で13.6ヶ月、化学療法+免疫チェックポイント阻害薬併用療法で19.3ヶ月だった(p=0.06、調整ハザード比1.19、95%信頼区間0.89-1.58)。

論文著者は次のようにコメントしている。

「PD-L1≧50%の非小細胞肺がん患者の中で、KRASが野生型の患者ではKRAS変異がある患者と比して、免疫チェックポイント阻害薬単剤療法による生存期間延長効果が悪いことを今回の研究は示唆している。対照的に、化学療法+免疫チェックポイント阻害薬併用療法では、こうした差異は認められなかった」

「PD-L1発現が亢進し、かつKRAS遺伝子異常を有する患者では免疫チェックポイント阻害薬単剤療法でも、化学療法+免疫チェックポイント阻害薬併用療法でも良好な生命予後が示された(生存期間中央値≧20ヶ月)が、KRASが野生型の患者では化学療法+免疫チェックポイント阻害薬併用療法を受けた患者よりも免疫チェックポイント単剤療法を受けた患者の方が、統計学的有意差はつかなかったものの、数値上は生命予後が劣っていた」

「PD-L1≧50%かつKRAS野生型の患者では、免疫チェックポイント阻害薬単剤よりも化学療法併用の方が効果が高いことを今回の研究結果は示している」

2021年05月08日

2011年度のデータベースから

2011年度のデータベースをまとめてみた。

統計解析にはEZRを用いた。

1)患者背景

この時期に確定診断した原発性肺がんの患者数は50人。

年齢中央値は76歳、最高齢は88歳。

男性は33人、66%と全体の約2/3を占めた。

組織型別では腺がんが28人で、全体の56%を占めた。

その他では腺扁平上皮がんを1人、分類不能を2人認めた。

臨床病期別では、IA期17人が最多で、続いてIB期とIV期の各12人ずつが続く。

この年は、EGFR遺伝子変異陽性の患者が多く、全体の38%、腺がん患者に限っていえば実に61%に達した。

まだ扁平上皮がんでもEGFR遺伝子変異を一部検索していたころで、15人中2人(13%)で陽性が確認された。

その他の遺伝子異常は確認されなかった。

2)全体の生命予後

50人全員を対象とした生存曲線は以下の通り。

5年生存割合は50%、95%信頼区間は35-63%。

生存期間中央値は4.2年、95%信頼区間は2.4年-未到達だった。

3)性別ごとの生命予後

有意差こそついていないものの、生存曲線はきれいに分かれており、やはり女性の方が予後がいい。

4)組織型ごとの生命予後

小細胞がんの予後が悪いのは言うまでもないが、腺がんと扁平上皮がんの間には5年目まではそれほどの差異はない。

5)臨床病期ごとの生命予後

患者数が10人を超えているIA期、IB期、IV期に着目する。

IV期の患者が予後が悪いのは当たり前だが、IB期よりもIA期の方が予後不良なのが目に留まる。

本来もっとも予後の良いIA期の患者の5年生存割合が64%に留まっているのは気がかりである。

6)EGFR遺伝子変異

2011年度は腺がんのみならず扁平上皮がんの一部でもEGFR遺伝子変異が確認されたので、全員を対象としてEGFR遺伝子変異の有無で生命予後を見た。

生存曲線はきれいに上下に分かれているが、p=0.14と有意差はつかなかった。

それでも、EGFR遺伝子変異陽性では生存期間中央値8.9年、5年生存割合58%(95%信頼区間は33-76%)であり、対するEGFR遺伝子変異陰性では生存期間中央値3.2年、5年生存割合45%(95%信頼区間は27-61%)だった。

続いて、腺がんの患者に限ってEGFR遺伝子変異と生命予後の関係性を見てみた。

これも生存曲線はきれいに上下に分かれているが、p=0.099で有意水準に達しなかった。

とはいえ、EGFR遺伝子変異陽性なら生存期間中央値未到達、5年生存割合は65%に達している。

7)IIIB-IV期腺がんの生命予後

IIIB-IV期の腺がん患者が11人いたので、この群のみを抽出して解析してみた。

生存期間中央値は2.0年、5年生存割合は18%、95%信頼区間は2.9-44%だった。

6人に1人は5年生存しているわけで、大いに健闘していると言っていいだろう。

EGFR遺伝子変異別に解析してみると、少数での検討にも関わらず明らかに違いが見られる。

EGFR遺伝子変異陰性では生存期間中央値はわずか0.39年、EGFR遺伝子変異陽性では生存期間中央値2.8年、5年生存割合は29%、95%信頼区間は4.1-61%、p=0.0082と有意差を以てEGFR遺伝子変異陽性の方が予後良好だった。

統計解析にはEZRを用いた。

1)患者背景

この時期に確定診断した原発性肺がんの患者数は50人。

年齢中央値は76歳、最高齢は88歳。

男性は33人、66%と全体の約2/3を占めた。

組織型別では腺がんが28人で、全体の56%を占めた。

その他では腺扁平上皮がんを1人、分類不能を2人認めた。

臨床病期別では、IA期17人が最多で、続いてIB期とIV期の各12人ずつが続く。

この年は、EGFR遺伝子変異陽性の患者が多く、全体の38%、腺がん患者に限っていえば実に61%に達した。

まだ扁平上皮がんでもEGFR遺伝子変異を一部検索していたころで、15人中2人(13%)で陽性が確認された。

その他の遺伝子異常は確認されなかった。

2)全体の生命予後

50人全員を対象とした生存曲線は以下の通り。

5年生存割合は50%、95%信頼区間は35-63%。

生存期間中央値は4.2年、95%信頼区間は2.4年-未到達だった。

3)性別ごとの生命予後

有意差こそついていないものの、生存曲線はきれいに分かれており、やはり女性の方が予後がいい。

4)組織型ごとの生命予後

小細胞がんの予後が悪いのは言うまでもないが、腺がんと扁平上皮がんの間には5年目まではそれほどの差異はない。

5)臨床病期ごとの生命予後

患者数が10人を超えているIA期、IB期、IV期に着目する。

IV期の患者が予後が悪いのは当たり前だが、IB期よりもIA期の方が予後不良なのが目に留まる。

本来もっとも予後の良いIA期の患者の5年生存割合が64%に留まっているのは気がかりである。

6)EGFR遺伝子変異

2011年度は腺がんのみならず扁平上皮がんの一部でもEGFR遺伝子変異が確認されたので、全員を対象としてEGFR遺伝子変異の有無で生命予後を見た。

生存曲線はきれいに上下に分かれているが、p=0.14と有意差はつかなかった。

それでも、EGFR遺伝子変異陽性では生存期間中央値8.9年、5年生存割合58%(95%信頼区間は33-76%)であり、対するEGFR遺伝子変異陰性では生存期間中央値3.2年、5年生存割合45%(95%信頼区間は27-61%)だった。

続いて、腺がんの患者に限ってEGFR遺伝子変異と生命予後の関係性を見てみた。

これも生存曲線はきれいに上下に分かれているが、p=0.099で有意水準に達しなかった。

とはいえ、EGFR遺伝子変異陽性なら生存期間中央値未到達、5年生存割合は65%に達している。

7)IIIB-IV期腺がんの生命予後

IIIB-IV期の腺がん患者が11人いたので、この群のみを抽出して解析してみた。

生存期間中央値は2.0年、5年生存割合は18%、95%信頼区間は2.9-44%だった。

6人に1人は5年生存しているわけで、大いに健闘していると言っていいだろう。

EGFR遺伝子変異別に解析してみると、少数での検討にも関わらず明らかに違いが見られる。

EGFR遺伝子変異陰性では生存期間中央値はわずか0.39年、EGFR遺伝子変異陽性では生存期間中央値2.8年、5年生存割合は29%、95%信頼区間は4.1-61%、p=0.0082と有意差を以てEGFR遺伝子変異陽性の方が予後良好だった。

2021年05月05日

2010年度のデータベースから

2010年度のデータベースをまとめてみた。

統計解析にはEZRを用いた。

今日はExcelのデータをEZRに読み込ませるのにかなり苦労した。

1)患者背景

この時期に確定診断した原発性肺がんの患者総数は56人。

年齢中央値は72歳、最高齢は84歳。

男性は32人、57%と、2009年度よりは女性の患者が増えている印象を受ける。

年齢分布をみると、70-75歳にピークがあるのは2009年度と変わらない。

組織型では腺がんが圧倒的多数を占めており、2/3に及ぶ。

その他では、腺扁平上皮がんが1人、分類不能が2人だった。

臨床病期別にみると、IV期が最多で、IA期、IIIB期、IIIA期と続く。

III-IV期を切除困難・不能と考えるならば、60%がそのように分類される。

EGFR遺伝子変異陽性患者は15人で、全て腺がん患者、女性が12人で男性3人という内訳だった。

その他の遺伝子異常は見つからなかった。

2)全体の生命予後

56人全員を対象とした生存曲線は以下の通り。

5年生存割合は45%、95%信頼区間は31%-57%。

10年生存割合は25%、95%信頼区間は14%-39%。

生存期間中央値は1.9年だった。

3)性別ごとの生命予後

2008年度、2009年度とは異なる傾向が見られる。

確定診断から2年間はほとんど性差が見られない。

2年間を耐え忍んでからの女性は長生きしていて、まるで免疫チェックポイント阻害薬を使用した患者の生存曲線を見ているようだ。

4)組織型ごとの生命予後

2010年度においては、腺がんと扁平上皮がんの生存曲線の関係は、女性と男性の生存曲線の関係に近い。

実際のところ、女性24人のうち腺がんは21人、扁平上皮がんは0人であるのに対し、男性32人のうち腺がんは16人、扁平上皮がんは10人で、p=0.0034で有意な相関がある。

相変わらず小細胞がんは予後最悪で、確定診断から2年間生き延びる人はいなかった。

5)臨床病期ごとの生命予後

ここでは、IA期、IIIB期、IV期がそれぞれ10人を超える患者を要しているので、抽出して検討する。

IA>IIIB>IV期と妥当な順で予後良好なことがわかる。

6)腺がんとEGFR遺伝子変異

2009年度と同様、腺がん全体でEGFR遺伝子変異の有無により生命予後に差が出るかどうかを見てみた。

p=0.20と有意水準には達しなかったが、生存曲線は上下に分かれており、EGFR遺伝子変異陽性の方が生命予後が良さそうだ。

臨床病期との相関を見てみたがp=0.30と有意な相関は認められず、EGFR遺伝子変異陽性の方が早期に診断されたというわけでもない。

7)IIIB-IV期腺がんの生命予後

IIIB期、IV期の切除不能腺がん患者が併せて17人いたので、この群のみを抽出して解析してみた。

生存期間中央値は0.73年、5年生存割合は12%、95%信頼区間は2%-31%だった。

5年生存者がいただけでも僥倖というべきか、EGFR遺伝子変異陽性者が6人含まれることを考えるともう少し長生きしてほしかったというべきか。

EGFR遺伝子変異の有無で解析してみると。

きれいに並行に走る生存曲線になった。

当初2年間だけで考えれば、3-4ヶ月程度の生存期間上乗せがあるというところだろうか。

p値は0.35で両群間に有意差はない。

統計解析にはEZRを用いた。

今日はExcelのデータをEZRに読み込ませるのにかなり苦労した。

1)患者背景

この時期に確定診断した原発性肺がんの患者総数は56人。

年齢中央値は72歳、最高齢は84歳。

男性は32人、57%と、2009年度よりは女性の患者が増えている印象を受ける。

年齢分布をみると、70-75歳にピークがあるのは2009年度と変わらない。

組織型では腺がんが圧倒的多数を占めており、2/3に及ぶ。

その他では、腺扁平上皮がんが1人、分類不能が2人だった。

臨床病期別にみると、IV期が最多で、IA期、IIIB期、IIIA期と続く。

III-IV期を切除困難・不能と考えるならば、60%がそのように分類される。

EGFR遺伝子変異陽性患者は15人で、全て腺がん患者、女性が12人で男性3人という内訳だった。

その他の遺伝子異常は見つからなかった。

2)全体の生命予後

56人全員を対象とした生存曲線は以下の通り。

5年生存割合は45%、95%信頼区間は31%-57%。

10年生存割合は25%、95%信頼区間は14%-39%。

生存期間中央値は1.9年だった。

3)性別ごとの生命予後

2008年度、2009年度とは異なる傾向が見られる。

確定診断から2年間はほとんど性差が見られない。

2年間を耐え忍んでからの女性は長生きしていて、まるで免疫チェックポイント阻害薬を使用した患者の生存曲線を見ているようだ。

4)組織型ごとの生命予後

2010年度においては、腺がんと扁平上皮がんの生存曲線の関係は、女性と男性の生存曲線の関係に近い。

実際のところ、女性24人のうち腺がんは21人、扁平上皮がんは0人であるのに対し、男性32人のうち腺がんは16人、扁平上皮がんは10人で、p=0.0034で有意な相関がある。

相変わらず小細胞がんは予後最悪で、確定診断から2年間生き延びる人はいなかった。

5)臨床病期ごとの生命予後

ここでは、IA期、IIIB期、IV期がそれぞれ10人を超える患者を要しているので、抽出して検討する。

IA>IIIB>IV期と妥当な順で予後良好なことがわかる。

6)腺がんとEGFR遺伝子変異

2009年度と同様、腺がん全体でEGFR遺伝子変異の有無により生命予後に差が出るかどうかを見てみた。

p=0.20と有意水準には達しなかったが、生存曲線は上下に分かれており、EGFR遺伝子変異陽性の方が生命予後が良さそうだ。

臨床病期との相関を見てみたがp=0.30と有意な相関は認められず、EGFR遺伝子変異陽性の方が早期に診断されたというわけでもない。

7)IIIB-IV期腺がんの生命予後

IIIB期、IV期の切除不能腺がん患者が併せて17人いたので、この群のみを抽出して解析してみた。

生存期間中央値は0.73年、5年生存割合は12%、95%信頼区間は2%-31%だった。

5年生存者がいただけでも僥倖というべきか、EGFR遺伝子変異陽性者が6人含まれることを考えるともう少し長生きしてほしかったというべきか。

EGFR遺伝子変異の有無で解析してみると。

きれいに並行に走る生存曲線になった。

当初2年間だけで考えれば、3-4ヶ月程度の生存期間上乗せがあるというところだろうか。

p値は0.35で両群間に有意差はない。

2021年05月04日

2009年度のデータベースから

2009年度のデータベース内容をまとめてみた。

統計解析にはEZRを用いた。

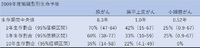

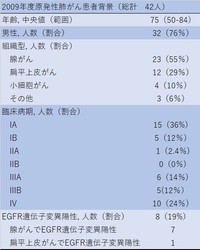

1)患者背景

この時期に確定診断した患者の総数は42人。

年齢中央値は75歳、最高齢は85歳。

男性が32人、76%と、実に3/4を占める。

患者の年齢分布をみると、70歳以上が多い。

組織型の分布は、腺がんが半分、扁平上皮がんが3割、小細胞がんが1割程度と、診療実態に近い印象を受ける。

その他は腺扁平表皮がん1人、大細胞神経内分泌がん1人、腺がんと扁平上皮がんの同時多発1人という内訳だった。

2008年度とは異なり、EGFR遺伝子変異陽性の患者が8人確認され、全体の19%を占めた。

8人中7人は腺がんの患者だったが、1人は扁平上皮がんから検出された(もっとも、今となっては扁平上皮がんの患者のEGFR遺伝子変異検索自体をしないだろうが)。

臨床病期別ではIA期の患者が多く、後に示すように生命予後はよい傾向にあった。

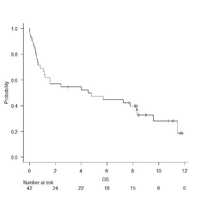

2)全体の生命予後

42人全員を対象とした生存曲線はこの通り。

5年生存割合は47%、95%信頼区間は32%-61%。

10年生存割合は28%、95%信頼区間は14%-44%。

生存期間中央値は4.5年。

3)性別ごとの生命予後

有意差こそつかなかった(p=0.15)が、2008年度と似た傾向が見られる。

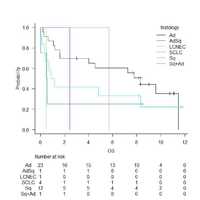

4)組織型ごとの生命予後

2009年度は有意差はつかず。

ただし、なんとなく腺がん>扁平上皮がん>小細胞がんの順で生命予後が良さそう。

5)臨床病期ごとの生命予後

各病期ごとの患者数が少ないので大したことは言えないが、IA期やIB期の患者を見ると、5年経過後10年までに結構な数の患者が亡くなっていることがわかる。

6)腺がんとEGFR遺伝子変異

2009年度はIV期の腺がん患者が少なかったため、腺がん全体でEGFR遺伝子変異の有無で生命予後に差が出るかどうかを見てみた。

p値は0.36で有意水準に届かず、差は出なかった。

統計解析にはEZRを用いた。

1)患者背景

この時期に確定診断した患者の総数は42人。

年齢中央値は75歳、最高齢は85歳。

男性が32人、76%と、実に3/4を占める。

患者の年齢分布をみると、70歳以上が多い。

組織型の分布は、腺がんが半分、扁平上皮がんが3割、小細胞がんが1割程度と、診療実態に近い印象を受ける。

その他は腺扁平表皮がん1人、大細胞神経内分泌がん1人、腺がんと扁平上皮がんの同時多発1人という内訳だった。

2008年度とは異なり、EGFR遺伝子変異陽性の患者が8人確認され、全体の19%を占めた。

8人中7人は腺がんの患者だったが、1人は扁平上皮がんから検出された(もっとも、今となっては扁平上皮がんの患者のEGFR遺伝子変異検索自体をしないだろうが)。

臨床病期別ではIA期の患者が多く、後に示すように生命予後はよい傾向にあった。

2)全体の生命予後

42人全員を対象とした生存曲線はこの通り。

5年生存割合は47%、95%信頼区間は32%-61%。

10年生存割合は28%、95%信頼区間は14%-44%。

生存期間中央値は4.5年。

3)性別ごとの生命予後

有意差こそつかなかった(p=0.15)が、2008年度と似た傾向が見られる。

4)組織型ごとの生命予後

2009年度は有意差はつかず。

ただし、なんとなく腺がん>扁平上皮がん>小細胞がんの順で生命予後が良さそう。

5)臨床病期ごとの生命予後

各病期ごとの患者数が少ないので大したことは言えないが、IA期やIB期の患者を見ると、5年経過後10年までに結構な数の患者が亡くなっていることがわかる。

6)腺がんとEGFR遺伝子変異

2009年度はIV期の腺がん患者が少なかったため、腺がん全体でEGFR遺伝子変異の有無で生命予後に差が出るかどうかを見てみた。

p値は0.36で有意水準に届かず、差は出なかった。

2021年05月04日

2008年度のデータベースから

連休中にふと思い立って、データベースの整理を始めた。

国立がん研究センターが公表した以下のプレスリリースに触発された。

https://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/2021/0427_3/index.html

2008年度の内容をまとめてみた。

統計解析にはEZRを用いた。

1)患者背景

この時期に確定診断した患者の総数は38人。

年齢中央値は72歳、最高齢は88歳。

50代後半以降の患者ばかりで、若い患者はいなかった。

男性が24人で、全体の63%を占めている。

組織型別にみると、半数強が腺がんで、扁平上皮がんと小細胞がんが1/6ずつとそれほど多くない。

その他は大細胞神経内分泌がん1人、多型がん1人、大細胞がん1人、同定不能3人だった。

臨床病期別にみると、IA期とIV期に二極化していた。

2)全体の生命予後

38人全員を対象とした生存曲線はこの通り。

全ての年齢層、組織型、臨床病期の患者を含むので、乱暴な解析と言われればそれまでだが、患者数が少ないから仕方がない。

5年生存割合は37%、95%信頼区間は22%-52%。

10年生存割合は26%、95%信頼区間は13%-41%。

生存期間中央値は2.0年。

3)性別ごとの生命予後

こういう解析はあまりされないが、見事に有意差がついた。

背景として、女性はほぼ全員が腺がんで小細胞がんは1人しかおらず、その分男性に小細胞がんと扁平上皮がんが多い(p=0.012)ということが関わっていそうだ。

4)組織型ごとの生命予後

どうみても腺がんがよい(p<0.001)。

腺がんの患者に早期診断、根治切除の患者が多かったのかと思いきや、少なくとも扁平上皮がんとの比較ではそうでもない(I-II期の患者は、腺がんで20人中11人、対して扁平上皮がんでは6人中4人)。

5)臨床病期ごとの生命予後

IA期、IB期の患者の生命予後が悪いのが目につく。

IA期の5年生存割合は64%(95%信頼区間30-85%)、IB期は50%(95%信頼区間11-80%)に過ぎない。

IV期の5年生存割合は8.3%(95%信頼区間0.5-31%)、生存期間中央値は0.62年と、今の水準からすると惨憺たる内容だ。

6)IV期腺がんの生命予後

2008年度診断のIV期腺がん患者でも、5年生存割合が17%に達しているのは誇らしい。

この時期の患者には、ドライバー遺伝子変異陽性の患者がいなかったのだから。

国立がん研究センターが公表した以下のプレスリリースに触発された。

https://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/2021/0427_3/index.html

2008年度の内容をまとめてみた。

統計解析にはEZRを用いた。

1)患者背景

この時期に確定診断した患者の総数は38人。

年齢中央値は72歳、最高齢は88歳。

50代後半以降の患者ばかりで、若い患者はいなかった。

男性が24人で、全体の63%を占めている。

組織型別にみると、半数強が腺がんで、扁平上皮がんと小細胞がんが1/6ずつとそれほど多くない。

その他は大細胞神経内分泌がん1人、多型がん1人、大細胞がん1人、同定不能3人だった。

臨床病期別にみると、IA期とIV期に二極化していた。

2)全体の生命予後

38人全員を対象とした生存曲線はこの通り。

全ての年齢層、組織型、臨床病期の患者を含むので、乱暴な解析と言われればそれまでだが、患者数が少ないから仕方がない。

5年生存割合は37%、95%信頼区間は22%-52%。

10年生存割合は26%、95%信頼区間は13%-41%。

生存期間中央値は2.0年。

3)性別ごとの生命予後

こういう解析はあまりされないが、見事に有意差がついた。

背景として、女性はほぼ全員が腺がんで小細胞がんは1人しかおらず、その分男性に小細胞がんと扁平上皮がんが多い(p=0.012)ということが関わっていそうだ。

4)組織型ごとの生命予後

どうみても腺がんがよい(p<0.001)。

腺がんの患者に早期診断、根治切除の患者が多かったのかと思いきや、少なくとも扁平上皮がんとの比較ではそうでもない(I-II期の患者は、腺がんで20人中11人、対して扁平上皮がんでは6人中4人)。

5)臨床病期ごとの生命予後

IA期、IB期の患者の生命予後が悪いのが目につく。

IA期の5年生存割合は64%(95%信頼区間30-85%)、IB期は50%(95%信頼区間11-80%)に過ぎない。

IV期の5年生存割合は8.3%(95%信頼区間0.5-31%)、生存期間中央値は0.62年と、今の水準からすると惨憺たる内容だ。

6)IV期腺がんの生命予後

2008年度診断のIV期腺がん患者でも、5年生存割合が17%に達しているのは誇らしい。

この時期の患者には、ドライバー遺伝子変異陽性の患者がいなかったのだから。