2017年04月29日

FDAがBrigatinibを承認

Brigatinibが米国食品医薬品局に承認された様子。

承認された使用法では8%強が継続困難な有害事象に見舞われるとのこと。

どっちかというと、Alectinibを使いたい。

FDA Approves Brigatinib for Metastatic ALK-Positive Non–Small Cell Lung Cancer

By The ASCO Post

Posted: 4/28/2017 3:53:14 PM

Last Updated: 4/28/2017 3:53:14 PM

2017年4月28日、米国食品医薬品局は、Crizotinibによる治療後に病状が進行するか、あるいは治療継続できなくなったALK陽性進行非小細胞肺がん患者に対する治療薬として、Brigatinib(Alunbrig)を迅速承認した。

今回の承認は、ALTA試験の結果を受けてのものだ。Crizotinibによる治療後に病勢進行に至ったALK陽性局所進行もしくは進行非小細胞肺がん患者を対象に、異なる投与法でBrigatinibを使用する二群でのオープンラベル多施設共同臨床試験だったが、臨床的に意味のある、持続的な腫瘍縮小割合が確認された。参加した全ての患者は、FDAが承認済みのALK検査でALK陽性であることが確認済みか、他のALK検査でALK陽性と診断された後にVysis ALK-FISH kitでALK陽性であることが確認された。総計222人の患者が参加し、Brigatinibを90mg/日で服用する群(112人)と、90mg/日で1週間服用した後に180mg/日に増量する群(110人)に無作為割付された。

奏効割合は90mg群で48%(95%信頼区間は39-58%)、180mg群で53%(43-62%)だった。追跡期間中央値8ヶ月の段階で、奏効持続期間中央値は両群ともに13.8ヶ月だった。治療開始時点で測定可能な脳転移巣を認めていた患者において、頭蓋内奏効割合は90mg群(26人)で42%(23-63%)、180mg群(18人)で67%(41-87%)だった。頭蓋内奏効持続期間中央値は90mg群では未到達、180mg群では5.6ヶ月だった。頭蓋内病変が縮小した患者で、90mg群の78%、180mg群の68%では、少なくとも4ヶ月は効果が持続した。

Brigatinibを服用した患者の少なくとも25%で、嘔気、下痢、倦怠感、咳、頭痛といった有害事象が見られた。視覚障害も確認された。重篤な有害事象として、肺炎や間質性肺炎が見られた。

致死的な有害事象は3.7%に及んだ。肺炎で2人、突然死、呼吸困難、呼吸不全、肺血栓塞栓、細菌性髄膜炎、尿路感染による敗血症でそれぞれ1人ずつが死亡した。有害事象によりBrigatinib継続不能となった患者は、90mg群で2.8%、180mg群で8.2%いた。

Brigatinibを服用する患者では、呼吸器関連症状、高血圧、徐脈、視覚異常、アミラーゼ上昇、リパーゼ上昇、血糖値上昇、クレアチンキナーゼ上昇に注意が必要だ。

Brigatinibの推奨投与法は、90mg/日で内服を開始し、7日後に問題がなければ180mg/日に増量する、ということになった。

処方に関する情報は以下を参照。

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/208772lbl.pdf.

承認された使用法では8%強が継続困難な有害事象に見舞われるとのこと。

どっちかというと、Alectinibを使いたい。

FDA Approves Brigatinib for Metastatic ALK-Positive Non–Small Cell Lung Cancer

By The ASCO Post

Posted: 4/28/2017 3:53:14 PM

Last Updated: 4/28/2017 3:53:14 PM

2017年4月28日、米国食品医薬品局は、Crizotinibによる治療後に病状が進行するか、あるいは治療継続できなくなったALK陽性進行非小細胞肺がん患者に対する治療薬として、Brigatinib(Alunbrig)を迅速承認した。

今回の承認は、ALTA試験の結果を受けてのものだ。Crizotinibによる治療後に病勢進行に至ったALK陽性局所進行もしくは進行非小細胞肺がん患者を対象に、異なる投与法でBrigatinibを使用する二群でのオープンラベル多施設共同臨床試験だったが、臨床的に意味のある、持続的な腫瘍縮小割合が確認された。参加した全ての患者は、FDAが承認済みのALK検査でALK陽性であることが確認済みか、他のALK検査でALK陽性と診断された後にVysis ALK-FISH kitでALK陽性であることが確認された。総計222人の患者が参加し、Brigatinibを90mg/日で服用する群(112人)と、90mg/日で1週間服用した後に180mg/日に増量する群(110人)に無作為割付された。

奏効割合は90mg群で48%(95%信頼区間は39-58%)、180mg群で53%(43-62%)だった。追跡期間中央値8ヶ月の段階で、奏効持続期間中央値は両群ともに13.8ヶ月だった。治療開始時点で測定可能な脳転移巣を認めていた患者において、頭蓋内奏効割合は90mg群(26人)で42%(23-63%)、180mg群(18人)で67%(41-87%)だった。頭蓋内奏効持続期間中央値は90mg群では未到達、180mg群では5.6ヶ月だった。頭蓋内病変が縮小した患者で、90mg群の78%、180mg群の68%では、少なくとも4ヶ月は効果が持続した。

Brigatinibを服用した患者の少なくとも25%で、嘔気、下痢、倦怠感、咳、頭痛といった有害事象が見られた。視覚障害も確認された。重篤な有害事象として、肺炎や間質性肺炎が見られた。

致死的な有害事象は3.7%に及んだ。肺炎で2人、突然死、呼吸困難、呼吸不全、肺血栓塞栓、細菌性髄膜炎、尿路感染による敗血症でそれぞれ1人ずつが死亡した。有害事象によりBrigatinib継続不能となった患者は、90mg群で2.8%、180mg群で8.2%いた。

Brigatinibを服用する患者では、呼吸器関連症状、高血圧、徐脈、視覚異常、アミラーゼ上昇、リパーゼ上昇、血糖値上昇、クレアチンキナーゼ上昇に注意が必要だ。

Brigatinibの推奨投与法は、90mg/日で内服を開始し、7日後に問題がなければ180mg/日に増量する、ということになった。

処方に関する情報は以下を参照。

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/208772lbl.pdf.

2017年04月29日

PD-L1評価の一致率

当院からこれまでに2件、経気管支肺生検検体をPD-L1評価に提出した。

1件は扁平上皮癌、1件は腺癌の患者だ。

前者は22C3抗体のみ、後者は22C3抗体、28-8抗体両方で評価した。

前者は5%の陽性率、後者は22C3抗体が30%、28-8抗体が5%の陽性率だった。

後者はPembrolizumabの初回治療を希望していたのだが、この結果では使えない。

抗体によって30%だったり、5%だったりというのも腑に落ちない。

諦めきれずにプレパラートを取り寄せたが、自分で確認したら、所見をつけてくださった病理医は、むしろ好意的に、やや陽性細胞を水増しして評価してくれたのではないかという印象だった。

結果は素直に受け入れて、患者と相談して、初回治療は殺細胞性抗腫瘍薬による化学療法から開始することにした。

以下の報告では、22C3抗体と28-8抗体で評価した場合、結果はほぼ同等と考えてよいとのこと。

実臨床上の有益性という観点からも(22C3抗体の結果はPembrolizumabを選ぶか、Nivolumabを選ぶかという観点で必要な情報だが、28-8抗体の結果は厳密に言えばPembrolizumabを使うかどうかの判断には役立たない)、次回からは、22C3抗体だけで評価することにするか。

Assessment of Immunohistochemistry Assays for PD-L1 Expression in NSCLC

By Matthew Stenger

Posted: 3/30/2017 9:09:11 AM

Last Updated: 3/30/2017 9:09:11 AM

米国食品医薬品局が承認済みのPD-L1用免疫染色キット4種の相同性を見るための試験において、非小細胞肺癌患者のサンプルでは、腫瘍細胞のPD-L1発現評価一致率は高かった一方、炎症細胞のPD-L1発現評価一致率は低かった。Rimmらが、JAMA Oncology誌上で発表した。

今回の検討では、2008年1月から2010年12月にかけて採取された非小細胞肺がん患者90人分の標本について4セットの連続切片を作成し、異なる3施設で28-8抗体(Nivolumabのコンパニオン診断として承認済み)、22C3抗体(Pembrolizumabのコンパニオン診断として承認済み)、SP142抗体(Atezolizumabのコンパニオン診断)、E1L3N抗体でPD-L1発現を評価した。プレパラートは13人の病理医により診断、スコアリングされた。

SP142によるスコアは、他の抗体でのスコアよりも低値だった(腫瘍細胞:SP142 1.99, 22C3 2.96, 28-8 3.26, E1L3N 3.20、炎症細胞:SP142 1.62, 22C3 2.15, 28-8 2.28, E1L3N 2.28)。腫瘍細胞に関しては、28-8抗体とE1L3N抗体の間では有意差はなかったが、22C3抗体では28-8抗体、E1L3N抗体に比べてわずかながら有意に(0.24-0.30)低かった。

スコアリング結果の抗体間での相同性について相関係数を調べたところ、腫瘍細胞のスコアリングでは高い一致率(0.813)だったが、炎症細胞では低い一致率(0.277)だった。病理医間での相同性についても、腫瘍細胞のスコアリングでは高い一致率(0.832-0.882)だったが、炎症細胞では低い一致率(0.172-0.229)だった。

SP142以外の抗体で腫瘍細胞を評価した場合には、結果はほぼ一致すると考えてよさそうである。

1件は扁平上皮癌、1件は腺癌の患者だ。

前者は22C3抗体のみ、後者は22C3抗体、28-8抗体両方で評価した。

前者は5%の陽性率、後者は22C3抗体が30%、28-8抗体が5%の陽性率だった。

後者はPembrolizumabの初回治療を希望していたのだが、この結果では使えない。

抗体によって30%だったり、5%だったりというのも腑に落ちない。

諦めきれずにプレパラートを取り寄せたが、自分で確認したら、所見をつけてくださった病理医は、むしろ好意的に、やや陽性細胞を水増しして評価してくれたのではないかという印象だった。

結果は素直に受け入れて、患者と相談して、初回治療は殺細胞性抗腫瘍薬による化学療法から開始することにした。

以下の報告では、22C3抗体と28-8抗体で評価した場合、結果はほぼ同等と考えてよいとのこと。

実臨床上の有益性という観点からも(22C3抗体の結果はPembrolizumabを選ぶか、Nivolumabを選ぶかという観点で必要な情報だが、28-8抗体の結果は厳密に言えばPembrolizumabを使うかどうかの判断には役立たない)、次回からは、22C3抗体だけで評価することにするか。

Assessment of Immunohistochemistry Assays for PD-L1 Expression in NSCLC

By Matthew Stenger

Posted: 3/30/2017 9:09:11 AM

Last Updated: 3/30/2017 9:09:11 AM

米国食品医薬品局が承認済みのPD-L1用免疫染色キット4種の相同性を見るための試験において、非小細胞肺癌患者のサンプルでは、腫瘍細胞のPD-L1発現評価一致率は高かった一方、炎症細胞のPD-L1発現評価一致率は低かった。Rimmらが、JAMA Oncology誌上で発表した。

今回の検討では、2008年1月から2010年12月にかけて採取された非小細胞肺がん患者90人分の標本について4セットの連続切片を作成し、異なる3施設で28-8抗体(Nivolumabのコンパニオン診断として承認済み)、22C3抗体(Pembrolizumabのコンパニオン診断として承認済み)、SP142抗体(Atezolizumabのコンパニオン診断)、E1L3N抗体でPD-L1発現を評価した。プレパラートは13人の病理医により診断、スコアリングされた。

SP142によるスコアは、他の抗体でのスコアよりも低値だった(腫瘍細胞:SP142 1.99, 22C3 2.96, 28-8 3.26, E1L3N 3.20、炎症細胞:SP142 1.62, 22C3 2.15, 28-8 2.28, E1L3N 2.28)。腫瘍細胞に関しては、28-8抗体とE1L3N抗体の間では有意差はなかったが、22C3抗体では28-8抗体、E1L3N抗体に比べてわずかながら有意に(0.24-0.30)低かった。

スコアリング結果の抗体間での相同性について相関係数を調べたところ、腫瘍細胞のスコアリングでは高い一致率(0.813)だったが、炎症細胞では低い一致率(0.277)だった。病理医間での相同性についても、腫瘍細胞のスコアリングでは高い一致率(0.832-0.882)だったが、炎症細胞では低い一致率(0.172-0.229)だった。

SP142以外の抗体で腫瘍細胞を評価した場合には、結果はほぼ一致すると考えてよさそうである。

2017年04月29日

デジタル病理診断

天才子役といわれたある女優さんが

「将来は病理医になりたい」

と語っていた。

以前も触れたが、細胞診技師や病理医は社会的にもっと尊敬を集めるべき職種だ。

大きな負担と責任を伴う。

勤務時間のかなりの時間を顕微鏡と向き合って過ごすのだが、私も研修時代は「顕微鏡酔い」による吐き気でかなり苦しんだ。

女優さんが首尾よく病理医になれたころには、もしかしたら光学顕微鏡による診断は過去のものとなっていて、デジタル病理診断が当たり前になっているかもしれない。

早く普及して、少しでも細胞診技師、病理医の業務負担が軽くなるといい。

それでも、摘出臓器からプレパラートを作成する作業、診断に関わる大きな責任は依然として残るわけで、細胞診技師・病理医が大変な仕事であることには変わりない。

FDA Permits Marketing for Digital Pathology Solution for Primary Diagnostic Use

By The ASCO Post

Posted: 4/18/2017 2:54:25 PM

Last Updated: 4/18/2017 2:54:25 PM

米国食品医薬品局は、ホルマリン固定・パラフィン包埋された外科切除標本から作製されたプレパラートのデジタル画像を病理診断医が利用するためのシステム、「the Philips IntelliSite Pathology Solution (PIPS, Philips Medical Systems Nederland B.V.)」の販売を承認した。

PIPSは自動的にデジタルスライドを作成・管理するシステムで、デジタル病理診断システムとしては米国食品医薬品局が承認した初めてのものだ。

米国食品医薬品局は、PIPSの品質や安全性について、生体材料を用いたデータを確認した。約2000以上の外科病理標本を用いて、複数の地域、診断医、臓器、手段にわたる臨床試験の結果を評価した。従来型のスライドグラスを用いて光学顕微鏡で評価する場合に対し、PIPSを使った場合に、診断の不一致率の観点で非劣勢を示せるかどうかを主要評価項目とした。PIPSでの不一致率は4.7%、公影区顕微鏡での不一致率は4.4%、PIPSと光学顕微鏡の間の不一致率の差は0.4%だった。

PIPSに関する詳しい情報は以下のリンクから。

https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf16/DEN160056.pdf.

「将来は病理医になりたい」

と語っていた。

以前も触れたが、細胞診技師や病理医は社会的にもっと尊敬を集めるべき職種だ。

大きな負担と責任を伴う。

勤務時間のかなりの時間を顕微鏡と向き合って過ごすのだが、私も研修時代は「顕微鏡酔い」による吐き気でかなり苦しんだ。

女優さんが首尾よく病理医になれたころには、もしかしたら光学顕微鏡による診断は過去のものとなっていて、デジタル病理診断が当たり前になっているかもしれない。

早く普及して、少しでも細胞診技師、病理医の業務負担が軽くなるといい。

それでも、摘出臓器からプレパラートを作成する作業、診断に関わる大きな責任は依然として残るわけで、細胞診技師・病理医が大変な仕事であることには変わりない。

FDA Permits Marketing for Digital Pathology Solution for Primary Diagnostic Use

By The ASCO Post

Posted: 4/18/2017 2:54:25 PM

Last Updated: 4/18/2017 2:54:25 PM

米国食品医薬品局は、ホルマリン固定・パラフィン包埋された外科切除標本から作製されたプレパラートのデジタル画像を病理診断医が利用するためのシステム、「the Philips IntelliSite Pathology Solution (PIPS, Philips Medical Systems Nederland B.V.)」の販売を承認した。

PIPSは自動的にデジタルスライドを作成・管理するシステムで、デジタル病理診断システムとしては米国食品医薬品局が承認した初めてのものだ。

米国食品医薬品局は、PIPSの品質や安全性について、生体材料を用いたデータを確認した。約2000以上の外科病理標本を用いて、複数の地域、診断医、臓器、手段にわたる臨床試験の結果を評価した。従来型のスライドグラスを用いて光学顕微鏡で評価する場合に対し、PIPSを使った場合に、診断の不一致率の観点で非劣勢を示せるかどうかを主要評価項目とした。PIPSでの不一致率は4.7%、公影区顕微鏡での不一致率は4.4%、PIPSと光学顕微鏡の間の不一致率の差は0.4%だった。

PIPSに関する詳しい情報は以下のリンクから。

https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf16/DEN160056.pdf.

2017年04月24日

EGFR陽性肺癌が小細胞癌にかわったとき

コメント欄で、難しい患者の相談を受けた。

稀な病態ながら、こうなってしまうと患者、家族、主治医とも、相当に困るだろう。

参考になるかどうかは甚だ不安だが、できる限りの回答をした。

コメント欄だけのやり取りではもったいないので、こちらにも記録を残す。

以下、簡単に病歴をまとめます。

・67歳、女性

・PS 1

・診断時点で右肺原発、脳転移あり、多発骨転移あり、副腎転移あり

・扁平上皮癌成分を伴う腺癌(喫煙経験がありますか?)

・IVB期

・sEGFR,m陽性、Exon19欠失変異

・初回治療はタルセバ、CR、治療開始から11か月後に肺内転移で病勢進行

・(多分)再生検でT790M陽性

・二次治療はタグリッソ、治療開始から6か月後に既知の副腎病巣が増大

・副腎の再々生検で小細胞癌への形質転換を確認(喫煙経験がありますか?)

・他の病巣は比較的落ち着いている

sEGFRm陽性肺癌患者さんが病勢進行に至った際、再生検を行い、小細胞癌への形質転換が認められたのは、海外文献では4%程度と報告されています。

http://oitahaiganpractice.blog.fc2.com/blog-entry-47.html

また、国内多施設で行われた再生検の全国調査では、対象となった395人中、小細胞癌への形質転換が認められた患者は(少なくとも学会報告や論文上は)0人です。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e831545.html

それではということで、2008年以降今日まで、私が追跡調査している原発性肺癌患者605人中、sEGFRm陽性肺癌患者は112人で、そのうち小細胞肺癌への形質転換が確認されたのはわずかに1人でした(未公表データ)。

なにが言いたいかというと、sEGFRm陽性肺癌が小細胞癌へ形質転換する頻度は、実臨床ではかなり稀で、対策も定まっていないということです。

そこで、参考になるかどうかは分かりませんが、上記のたった1人について、知っていることをお伝えします。

70代後半の女性で、右肺下葉の9mm大の小結節が原発巣、右胸水貯留を伴っていました。肺針生検で腺癌と診断され、その後外科的生検を行い、原発巣と胸膜播種巣、胸水が採取され、いずれも腺癌の所見でした。sEGFRm陽性(Exon 19欠失変異)が確認され、イレッサ内服が開始されました。イレッサ内服開始から18か月後、右胸水増加に対して胸水穿刺が行われ、初回診断時と同様の腺癌細胞が検出されました。自覚症状が乏しかったためイレッサ内服による治療が継続されましたが、イレッサ内服開始から27か月後、臨床的にも病勢進行と判定されました。二次治療としてアリムタ単剤化学療法が開始されました。その1週間後、腫大した縦隔リンパ節に対して超音波気管支鏡下縦隔リンパ節生検が行われ、小細胞癌(クロモグラニン陰性、シナプトフィジン陰性、CD56陽性)が検出されています。外科的生検標本を再度調べなおしたところ、腺癌の診断は変わりませんでしたが、免疫染色で一部に小細胞癌の特徴を示す細胞(クロモグラニン陰性、シナプトフィジン陰性、CD56陽性)が含まれていました。以上の結果から、推測の域を出ないものの、治療開始前から大多数のsEGFRm陽性腺癌のごく一部に小細胞癌の細胞が潜んでいて、イレッサで腺癌が制御される中、27か月を経て小細胞癌が優勢になったことが疑われました。アリムタ療法は2コースまで行われましたが改善なく、イレッサ開始から29か月後、三次治療は小細胞癌に対する治療としてカルボプラチン+エトポシド併用療法が行われました。計2コースが行われましたが、イレッサ開始から31か月後、多発肝転移のために病勢進行と判断されました。肝転移巣に対する再々生検は行われず、四次治療はsEGFR陽性腺癌に対してジオトリフが開始されました。しかし、イレッサ開始から32か月後、食欲低下・全身浮腫の毒性により治療継続不能となり、緩和ケアに移行しました。

以上から得られる教訓は何か。

sEGFR陽性腺癌と小細胞癌を両方相手にして戦うのはかなり難しいということです。

今回あなたのお母さまは、副腎からのみ小細胞癌が検出されていますが、その他の病巣は落ち着いておられるとのこと。

教科書的には小細胞癌の化学療法をすることになるのでしょう。

一方、診療チームの考え方によっては、副腎病巣のみを外科的に摘出し、全身治療としてはタグリッソを継続する、という方針もあり得ます。

その際には、摘出前と摘出後にNSEやproGRPといった小細胞がん関連の腫瘍マーカーをモニタリングし続ける必要があります。

新たな病巣が複数出現して、これらのマーカーも並行して上昇するようなら、そして再々々生検でも小細胞癌が検出されるようなら、思い切って小細胞癌の化学療法に切り替えることになるでしょうね。

あくまで個人的な意見ですが、あなたのお母さんが長期生存するためには、現在ほかの病巣がタグリッソにより制御されているという前提に立つならば、タグリッソ継続+副腎摘出という選択が最善のように思いました。

参考になれば幸いです。

稀な病態ながら、こうなってしまうと患者、家族、主治医とも、相当に困るだろう。

参考になるかどうかは甚だ不安だが、できる限りの回答をした。

コメント欄だけのやり取りではもったいないので、こちらにも記録を残す。

以下、簡単に病歴をまとめます。

・67歳、女性

・PS 1

・診断時点で右肺原発、脳転移あり、多発骨転移あり、副腎転移あり

・扁平上皮癌成分を伴う腺癌(喫煙経験がありますか?)

・IVB期

・sEGFR,m陽性、Exon19欠失変異

・初回治療はタルセバ、CR、治療開始から11か月後に肺内転移で病勢進行

・(多分)再生検でT790M陽性

・二次治療はタグリッソ、治療開始から6か月後に既知の副腎病巣が増大

・副腎の再々生検で小細胞癌への形質転換を確認(喫煙経験がありますか?)

・他の病巣は比較的落ち着いている

sEGFRm陽性肺癌患者さんが病勢進行に至った際、再生検を行い、小細胞癌への形質転換が認められたのは、海外文献では4%程度と報告されています。

http://oitahaiganpractice.blog.fc2.com/blog-entry-47.html

また、国内多施設で行われた再生検の全国調査では、対象となった395人中、小細胞癌への形質転換が認められた患者は(少なくとも学会報告や論文上は)0人です。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e831545.html

それではということで、2008年以降今日まで、私が追跡調査している原発性肺癌患者605人中、sEGFRm陽性肺癌患者は112人で、そのうち小細胞肺癌への形質転換が確認されたのはわずかに1人でした(未公表データ)。

なにが言いたいかというと、sEGFRm陽性肺癌が小細胞癌へ形質転換する頻度は、実臨床ではかなり稀で、対策も定まっていないということです。

そこで、参考になるかどうかは分かりませんが、上記のたった1人について、知っていることをお伝えします。

70代後半の女性で、右肺下葉の9mm大の小結節が原発巣、右胸水貯留を伴っていました。肺針生検で腺癌と診断され、その後外科的生検を行い、原発巣と胸膜播種巣、胸水が採取され、いずれも腺癌の所見でした。sEGFRm陽性(Exon 19欠失変異)が確認され、イレッサ内服が開始されました。イレッサ内服開始から18か月後、右胸水増加に対して胸水穿刺が行われ、初回診断時と同様の腺癌細胞が検出されました。自覚症状が乏しかったためイレッサ内服による治療が継続されましたが、イレッサ内服開始から27か月後、臨床的にも病勢進行と判定されました。二次治療としてアリムタ単剤化学療法が開始されました。その1週間後、腫大した縦隔リンパ節に対して超音波気管支鏡下縦隔リンパ節生検が行われ、小細胞癌(クロモグラニン陰性、シナプトフィジン陰性、CD56陽性)が検出されています。外科的生検標本を再度調べなおしたところ、腺癌の診断は変わりませんでしたが、免疫染色で一部に小細胞癌の特徴を示す細胞(クロモグラニン陰性、シナプトフィジン陰性、CD56陽性)が含まれていました。以上の結果から、推測の域を出ないものの、治療開始前から大多数のsEGFRm陽性腺癌のごく一部に小細胞癌の細胞が潜んでいて、イレッサで腺癌が制御される中、27か月を経て小細胞癌が優勢になったことが疑われました。アリムタ療法は2コースまで行われましたが改善なく、イレッサ開始から29か月後、三次治療は小細胞癌に対する治療としてカルボプラチン+エトポシド併用療法が行われました。計2コースが行われましたが、イレッサ開始から31か月後、多発肝転移のために病勢進行と判断されました。肝転移巣に対する再々生検は行われず、四次治療はsEGFR陽性腺癌に対してジオトリフが開始されました。しかし、イレッサ開始から32か月後、食欲低下・全身浮腫の毒性により治療継続不能となり、緩和ケアに移行しました。

以上から得られる教訓は何か。

sEGFR陽性腺癌と小細胞癌を両方相手にして戦うのはかなり難しいということです。

今回あなたのお母さまは、副腎からのみ小細胞癌が検出されていますが、その他の病巣は落ち着いておられるとのこと。

教科書的には小細胞癌の化学療法をすることになるのでしょう。

一方、診療チームの考え方によっては、副腎病巣のみを外科的に摘出し、全身治療としてはタグリッソを継続する、という方針もあり得ます。

その際には、摘出前と摘出後にNSEやproGRPといった小細胞がん関連の腫瘍マーカーをモニタリングし続ける必要があります。

新たな病巣が複数出現して、これらのマーカーも並行して上昇するようなら、そして再々々生検でも小細胞癌が検出されるようなら、思い切って小細胞癌の化学療法に切り替えることになるでしょうね。

あくまで個人的な意見ですが、あなたのお母さんが長期生存するためには、現在ほかの病巣がタグリッソにより制御されているという前提に立つならば、タグリッソ継続+副腎摘出という選択が最善のように思いました。

参考になれば幸いです。

2017年04月23日

菅原道真公と日本人

第57回日本呼吸器学会総会 2017年4月22日

基調講演

<菅原道真公と日本人>大宰府天満宮 宮司 西高辻信良氏:菅原道真から数えて39代目の直系の子孫

宮司に近しい方が、昨年50代後半で亡くなられたとのこと

診断は原発性肺腺癌、診断から3年後に死亡、その後に今回の講演依頼があった

・菅原道真の墓地の上に大宰府天満宮は建っている→大宰府天満宮の宮司は菅原道真の墓地の墓守でもある

・大宰府の成立は663年の白村江の戦いまでさかのぼる

唐・高句麗・新羅の連合軍の侵攻を受けた百済を救うために大和朝廷が援軍を送ったが惨敗

本土への侵攻に備えるために、664年に水城が築かれたのが大宰府の始まり

大宰府は①防衛の拠点②外交の拠点③九州政務の拠点

・全長3kmの水城は今でも上空から確認できる

水城の北側は福岡、水城の南側は大宰府

・「あをによし ならのみやこに さくはなの にほうがごとく いまさかりなり」

奈良出身の小野老が大宰府にあって郷里を懐かしんで詠んだ歌

「にほう」ので、このはなは桜ではなく梅である

・西高辻という苗字は珍しく、他にきいたことがない

・西高辻家の人間には運命がある

大宰府天満宮の宮司となる運命なだけに、受験に失敗することは許されない

職業選択の自由が無く、宮司になるしかない

・西高辻家の10代目以降には、名前に「信」の字がつく

・神としてまつられた「人」は日本史上、菅原道真が最初

・斉明天皇に勅命により左遷され、大宰府で一生を終えたが、没後90年を経た後に勅命が撤回された

・勅命が撤回されたのは、歴史上この1回のみ

・「南無天満大自在天神」の神号が贈られた

・菅原道真は33歳で文章博士(今でいえば、東京大学文学部の教授あたりに相当)

・菅原道真が受験した官僚試験の設問

<氏族について記せ>

<地震について記せ>

・菅原道真は59歳で死没

・「東風吹かば匂いおこせよ梅の花主なしとて春な忘れそ」

・「このたびは幣もとりあへず手向山もみじの錦神のまにまに」

・遣唐使を廃止

・遣唐使を廃したことは、我が国独自の文化(かな文字、服装)を醸成するのに役立った

・神道とは・・・先祖、自然とともに生きること

・「常若」の考え方

伊勢神宮と式年遷宮:20年に1度、お社を同じ様式で全て新しく作りかえ、天照大神に住まいを移っていただく

法隆寺:伊勢神宮と同時代に建立されたが、修理を繰り返して今まで往時の在り様を留めている

・西行法師が伊勢神宮参拝時に詠んだ歌

「なにごとの おはしますかは しらねども かたじけなさに 涙こぼるる」

・平成25年、第62回の式年遷宮が行われた際に大祭に出席した西高辻氏が、隣り合わせたドナルド・キーン氏から聞いた言葉

「式年遷宮は20年に1度、日本人が日本人であることを確認するカンフル剤である」

ドナルド・キーン氏は4回連続で式年遷宮の大祭に出席していたとのこと

・西高辻氏は、志賀島の志賀海神社の宮司や宝満山のお社の宮司も兼務している

・志賀海神社に伝わる「山誉種蒔漁猟祭」・・・山と海との間での循環社会の概念は、古くからあった

・思いを馳せる、ということ

・西高辻家の宮司としての住まいは、築400年の茅葺の家、「延寿王院」

50年に1度は、ほぼ全改築しなければならない

20-30年に1度は屋根を葺き替えなければならない

維持費は西高辻家の全額負担

宮司の奥さんは、毎日50枚くらいの雨戸を開閉しなければならない

夏は涼しい

冬はもっと涼しい

150年前、大きな出来事があった

明治維新の準備期間に、都を追われた三条実美以下、5人の公家が、いわゆる「七卿落ち」をしたときに宮司の家に3年間滞在した

坂本竜馬、西郷隆盛、高杉晋作、中岡慎太郎といった錚々たる維新の志士も宮司の家にやってきた

東久世日記、1865年5月25日の日記、「土州藩坂本竜馬面会、偉人ナリ、奇説家ナリ」

薩長同盟を結ばせるに当たり、三条実美に間を取り持ってもらうためにやってきたときの記述

・大宰府の御籤は年間10回色を変えるようにしている

http://mizunoeki.jp/blog/2016/11/22

・延寿王院とニコライ・バーグマン

・失われた大宰府天満宮の麒麟1体とマリメッコ作の麒麟

・今の大宰府天満宮と100年後の大宰府天満宮、変わらぬ姿であり続けることが理想

・変わらない姿であり続けるためには、常に手を加え続けて維持しなければならない

・宮司になってしばらくすると、域内に60本ある楠が次々と枯死し始めた

原因は参拝者の踏圧だった

九州大学の農学部、業界と協力して楠再生プロジェクトを立ち上げ、再生させるまでに20年を要した

1本は枯死から救うことが出来なかった

・「くすの木千年、さらに今年の若葉なり」、萩原井泉水

基調講演

<菅原道真公と日本人>大宰府天満宮 宮司 西高辻信良氏:菅原道真から数えて39代目の直系の子孫

宮司に近しい方が、昨年50代後半で亡くなられたとのこと

診断は原発性肺腺癌、診断から3年後に死亡、その後に今回の講演依頼があった

・菅原道真の墓地の上に大宰府天満宮は建っている→大宰府天満宮の宮司は菅原道真の墓地の墓守でもある

・大宰府の成立は663年の白村江の戦いまでさかのぼる

唐・高句麗・新羅の連合軍の侵攻を受けた百済を救うために大和朝廷が援軍を送ったが惨敗

本土への侵攻に備えるために、664年に水城が築かれたのが大宰府の始まり

大宰府は①防衛の拠点②外交の拠点③九州政務の拠点

・全長3kmの水城は今でも上空から確認できる

水城の北側は福岡、水城の南側は大宰府

・「あをによし ならのみやこに さくはなの にほうがごとく いまさかりなり」

奈良出身の小野老が大宰府にあって郷里を懐かしんで詠んだ歌

「にほう」ので、このはなは桜ではなく梅である

・西高辻という苗字は珍しく、他にきいたことがない

・西高辻家の人間には運命がある

大宰府天満宮の宮司となる運命なだけに、受験に失敗することは許されない

職業選択の自由が無く、宮司になるしかない

・西高辻家の10代目以降には、名前に「信」の字がつく

・神としてまつられた「人」は日本史上、菅原道真が最初

・斉明天皇に勅命により左遷され、大宰府で一生を終えたが、没後90年を経た後に勅命が撤回された

・勅命が撤回されたのは、歴史上この1回のみ

・「南無天満大自在天神」の神号が贈られた

・菅原道真は33歳で文章博士(今でいえば、東京大学文学部の教授あたりに相当)

・菅原道真が受験した官僚試験の設問

<氏族について記せ>

<地震について記せ>

・菅原道真は59歳で死没

・「東風吹かば匂いおこせよ梅の花主なしとて春な忘れそ」

・「このたびは幣もとりあへず手向山もみじの錦神のまにまに」

・遣唐使を廃止

・遣唐使を廃したことは、我が国独自の文化(かな文字、服装)を醸成するのに役立った

・神道とは・・・先祖、自然とともに生きること

・「常若」の考え方

伊勢神宮と式年遷宮:20年に1度、お社を同じ様式で全て新しく作りかえ、天照大神に住まいを移っていただく

法隆寺:伊勢神宮と同時代に建立されたが、修理を繰り返して今まで往時の在り様を留めている

・西行法師が伊勢神宮参拝時に詠んだ歌

「なにごとの おはしますかは しらねども かたじけなさに 涙こぼるる」

・平成25年、第62回の式年遷宮が行われた際に大祭に出席した西高辻氏が、隣り合わせたドナルド・キーン氏から聞いた言葉

「式年遷宮は20年に1度、日本人が日本人であることを確認するカンフル剤である」

ドナルド・キーン氏は4回連続で式年遷宮の大祭に出席していたとのこと

・西高辻氏は、志賀島の志賀海神社の宮司や宝満山のお社の宮司も兼務している

・志賀海神社に伝わる「山誉種蒔漁猟祭」・・・山と海との間での循環社会の概念は、古くからあった

・思いを馳せる、ということ

・西高辻家の宮司としての住まいは、築400年の茅葺の家、「延寿王院」

50年に1度は、ほぼ全改築しなければならない

20-30年に1度は屋根を葺き替えなければならない

維持費は西高辻家の全額負担

宮司の奥さんは、毎日50枚くらいの雨戸を開閉しなければならない

夏は涼しい

冬はもっと涼しい

150年前、大きな出来事があった

明治維新の準備期間に、都を追われた三条実美以下、5人の公家が、いわゆる「七卿落ち」をしたときに宮司の家に3年間滞在した

坂本竜馬、西郷隆盛、高杉晋作、中岡慎太郎といった錚々たる維新の志士も宮司の家にやってきた

東久世日記、1865年5月25日の日記、「土州藩坂本竜馬面会、偉人ナリ、奇説家ナリ」

薩長同盟を結ばせるに当たり、三条実美に間を取り持ってもらうためにやってきたときの記述

・大宰府の御籤は年間10回色を変えるようにしている

http://mizunoeki.jp/blog/2016/11/22

・延寿王院とニコライ・バーグマン

・失われた大宰府天満宮の麒麟1体とマリメッコ作の麒麟

・今の大宰府天満宮と100年後の大宰府天満宮、変わらぬ姿であり続けることが理想

・変わらない姿であり続けるためには、常に手を加え続けて維持しなければならない

・宮司になってしばらくすると、域内に60本ある楠が次々と枯死し始めた

原因は参拝者の踏圧だった

九州大学の農学部、業界と協力して楠再生プロジェクトを立ち上げ、再生させるまでに20年を要した

1本は枯死から救うことが出来なかった

・「くすの木千年、さらに今年の若葉なり」、萩原井泉水

2017年04月22日

血管新生阻害薬と免疫チェックポイント阻害薬

第57回日本呼吸器学会総会 2017年4月22日

シンポジウム5 肺癌の分子標的治療の最新情報-ガイドラインを見据えて

S5-3:血管新生阻害薬は肺がん治療の名脇役

・ECOG4599 Sandler NEJM 2006

1st line CBDCA+PTX+BV vs CBDCA+PTX pIII

BV併用療法が全生存期間を延長した

・REVELstudy Garon Lancet 2014

2nd line DOC+Ramcirumab vs DOC pIII

Ramcirumab併用療法が全生存期間を延長した

全てのsubgroup解析でRamcirumab併用群が優位だった

・LUME-Lung 1 Nintedanib, Reck Lancet Oncol 2014

主要評価項目の全生存期間を延長することができなかった

日本・米国では承認されず

subgroup解析では、腺癌の患者では生存期間延長が確認された

日本におけるbridging phase II studyでは肝障害の頻度が高かった

人種差と、体表面積が関連?

・抗VEGF, VEGFR療法は・・・

腫瘍血管を正常化

抗腫瘍薬の組織移行を改善する

組織間圧を下げる→胸水コントロールに有利?

・EGFR-TKI+Bevacizumab

Beta-Lung study: Herbst Lancet 2011, NSCLC all comers

JO25567 study: Seto Lancet Oncol 2014, sEGFRm(+)のみに限定

一般のEGFR-TKI治療に比べて、初期耐性が起こりにくく、治療効果が長期に続く

BELIEF study: Rosell Lancet Respir Med 2017

現在進行中のstudy

NEJ-026 study: Erlotinib+Bevacizumab pIII

RELAY study: Erlotinib+Ramcirumab

J-SONIC study: CBDCA+nab-PTX+Nintedanib→IPF合併肺癌が対象

・免疫チェックポイント阻害薬と抗VEGF治療

Pembrolizumab+Bevacizumab

Nivolumab+Bevacizumab

Atezorizumab+CBDCA+PTX+Bevacizumab(四剤併用!!)

・抗VEGF治療は、効果も副作用も併用薬のprofileを増強する

EGFR-TKI+Bevacizumabで対応が必要なのは高血圧と発疹くらい

S5-3:免疫チェックポイント阻害薬の位置づけと今後の方向性

・1st line KEYNOTE 024 study

無増悪生存期間、全生存期間を優位に延長

cross overの割合は?

初回治療がplatinum doubletだった人は151人

PDになったのが106人

Pembrolizumabにcross overされた人は66人

→PDとなった人のうち62%がcross over

初回治療がPembrolizumabだった人は154人

PDになったのが79人

platinum doubletにcross overされた人は33人

→PDとなった人のうち42%がcross over

・KEYNOTE-024で生存期間が延びたのは

「PD-L1発現50%以上で、1st line Pembrolizumab→2nd line platinum doublet」の患者群と捉えなければならない

→後治療でplatinum doubletを行うことが前提となっている

・2nd line

CheckMate-017 study: Sq, PD-L1発現状態は不問

CheckMate-057 study: non-Sq, PD-L1発現状態は不問

KEYNOTE-010 study: PD-L1発現(+)に限定、組織型は不問

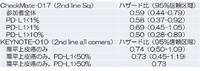

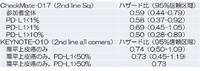

・組織型ごとに、PD-L1発現状態に則してハザード比を細分化すると・・・

・腺癌では、PD-L1低発現腫瘍に対するICIsは効果がいまひとつ

cut-offが1%でいいのかどうかは疑問が残る

しかし、PD-L1発現陰性の患者でも長期生存例がある

・扁平上皮癌では、治療効果とPD-L1発現はあまり相関しない

シンポジウム5 肺癌の分子標的治療の最新情報-ガイドラインを見据えて

S5-3:血管新生阻害薬は肺がん治療の名脇役

・ECOG4599 Sandler NEJM 2006

1st line CBDCA+PTX+BV vs CBDCA+PTX pIII

BV併用療法が全生存期間を延長した

・REVELstudy Garon Lancet 2014

2nd line DOC+Ramcirumab vs DOC pIII

Ramcirumab併用療法が全生存期間を延長した

全てのsubgroup解析でRamcirumab併用群が優位だった

・LUME-Lung 1 Nintedanib, Reck Lancet Oncol 2014

主要評価項目の全生存期間を延長することができなかった

日本・米国では承認されず

subgroup解析では、腺癌の患者では生存期間延長が確認された

日本におけるbridging phase II studyでは肝障害の頻度が高かった

人種差と、体表面積が関連?

・抗VEGF, VEGFR療法は・・・

腫瘍血管を正常化

抗腫瘍薬の組織移行を改善する

組織間圧を下げる→胸水コントロールに有利?

・EGFR-TKI+Bevacizumab

Beta-Lung study: Herbst Lancet 2011, NSCLC all comers

JO25567 study: Seto Lancet Oncol 2014, sEGFRm(+)のみに限定

一般のEGFR-TKI治療に比べて、初期耐性が起こりにくく、治療効果が長期に続く

BELIEF study: Rosell Lancet Respir Med 2017

現在進行中のstudy

NEJ-026 study: Erlotinib+Bevacizumab pIII

RELAY study: Erlotinib+Ramcirumab

J-SONIC study: CBDCA+nab-PTX+Nintedanib→IPF合併肺癌が対象

・免疫チェックポイント阻害薬と抗VEGF治療

Pembrolizumab+Bevacizumab

Nivolumab+Bevacizumab

Atezorizumab+CBDCA+PTX+Bevacizumab(四剤併用!!)

・抗VEGF治療は、効果も副作用も併用薬のprofileを増強する

EGFR-TKI+Bevacizumabで対応が必要なのは高血圧と発疹くらい

S5-3:免疫チェックポイント阻害薬の位置づけと今後の方向性

・1st line KEYNOTE 024 study

無増悪生存期間、全生存期間を優位に延長

cross overの割合は?

初回治療がplatinum doubletだった人は151人

PDになったのが106人

Pembrolizumabにcross overされた人は66人

→PDとなった人のうち62%がcross over

初回治療がPembrolizumabだった人は154人

PDになったのが79人

platinum doubletにcross overされた人は33人

→PDとなった人のうち42%がcross over

・KEYNOTE-024で生存期間が延びたのは

「PD-L1発現50%以上で、1st line Pembrolizumab→2nd line platinum doublet」の患者群と捉えなければならない

→後治療でplatinum doubletを行うことが前提となっている

・2nd line

CheckMate-017 study: Sq, PD-L1発現状態は不問

CheckMate-057 study: non-Sq, PD-L1発現状態は不問

KEYNOTE-010 study: PD-L1発現(+)に限定、組織型は不問

・組織型ごとに、PD-L1発現状態に則してハザード比を細分化すると・・・

・腺癌では、PD-L1低発現腫瘍に対するICIsは効果がいまひとつ

cut-offが1%でいいのかどうかは疑問が残る

しかし、PD-L1発現陰性の患者でも長期生存例がある

・扁平上皮癌では、治療効果とPD-L1発現はあまり相関しない

2017年04月22日

免疫チェックポイント阻害薬と肺合併症

第57回日本呼吸器学会総会 2017年4月21日

シンポジウム2

免疫チェックポイント阻害薬と肺合併症

<免疫チェックポイント阻害薬の作用機序と治療戦略>

・免疫療法の開発は、非特異的免疫療法から特異的免疫療法へ

・生態にとって有害となる免疫応答を抑制するのが、本来の「免疫チェックポイント」の役割

・腫瘍細胞に発現している免疫チェックポイント関連タンパク

CD86、CD80、PD-L1、PD-L2

・抗原提示細胞やT細胞に発現している免疫チェックポイント関連タンパク

CTLA-4、PD-L1、PD-1、CD80

・priming phaseは抗原提示細胞とT細胞のクロストーク、effector phaseはT細胞と腫瘍細胞のクロストーク

・Chen et al., Nature 321-330, 2017

免疫チェックポイント阻害薬併用療法の臨床試験一覧

・Cancer Immunity cycle

・T細胞上のPD-1は腫瘍細胞上のPD-L1、PD-L2の双方と結合する

・腫瘍細胞上のPD-L1はT細胞上のPD-1とCD80の双方と結合する

・実験上、抗PD-L1抗体だけでは腫瘍制御効果は限定的だが、抗PD-L1抗体と抗PD-L2抗体を併用したところ、腫瘍発育が良好に制御された

<免疫チェックポイント阻害薬の臨床成績>

・全がん協HPで発表された2002年から2007年に診断された肺癌患者の5年生存割合

腺癌では、III期:25.5%、IV期:6.7%

扁平上皮癌では、III期:19.6%、IV期:2.9%

・2nd / 3rd lineの免疫チェックポイント阻害薬の臨床試験

CheckMate 017試験:Nivolumab for 扁平上皮癌

CheckMate 057試験:Nivolumab for 非扁平・非小細胞癌

KEYNOTE-010試験:Pembrolizumab

OAK試験:Atezolizumab

・Lee et al., J Thorac Oncol 403-407, 2017

EGFR遺伝子変異陽性患者の治療成績はいまひとつ

・1st lineにおける免疫チェックポイント阻害薬

KEYNOTE-024試験:Pembrolizumab for PD-L1>50%→生命予後延長

CheckMate-026試験:Nivolumab for PD-L1>5%→有意差なし

・現在進行中の1st lineにおける免疫チェックポイント阻害薬臨床試験

KEYNOTE-042:Pembrolizumab

Impower 110:Atezolizumab

Impower 111:Atezolizumab

etc.

・Nivolumab phase I, Brahmer et al., AACR 2017

1年生存割合:42%

2年生存割合:24%

3年生存割合:18%

5年生存割合:16%

・Tumor Mutation Burden(TMB)と免疫チェックポイント阻害薬

AACR 2017, CheckMate-026試験におけるTMBと臨床効果

TMBを0-100, 1000-242, 242以上の群に区分

high TMB & PD-L1>50%の患者群では予後良好

high TMB & PD-L1<50%の患者群>low TMB & PD-L1>50%の患者群

low TMBだとPD-L1の発現状態に関わらず予後不良

<ニボルマブ市販後調査における肺障害に関する中間報告>

・www.BioLegend.com, cell signalingとimmunologic network

・EGFR-TKIとILD

Genma et al., Cancer Sci 2014, ErlotinibとILD

Kudoh et al., AJRCCP 2008, GefitinibとILD

・各薬剤で発生するILDの特徴

EGFR-TKI:

acute onset, AIP / DAD pattern

genetic factor(+)

mTOR inhibitor:

gradually onset, various ILD pattern

hypoimmune status

ICIs:肺への自己免疫疾患惹起

early to intermediate onset

hyper immune status

drug "mediated" ILD

・Kato et al., Lung Cancer, 111-118, 2017

Japanese Phase II Nivolumab studyとILD

・Jp J Clin Oncol 270-272, 2016

Nivolumab induced Organizing Pneumonia in melanoma patient

・PD-1抗体によるILDは使用例全体の5%強に発生する

1-1.5mg/kgとやや多めのPSLで治療にあたる

・Nivolumab全例調査継続中、1年後には最終的な結果発表予定

・ILDは解析対象3635人中、300人程度に起こるだろうと見積もっている

・2016年11月までで10606人の非小細胞肺がん患者がNivolumabを使用

・2017年4月までで約15000人が非小細胞肺がん患者がNivolumabを使用

・Nivolumab使用後、ILDを発症するための危険因子は

75歳以上、治療開始前のCTでILDの所見あり、2次治療

・NivolumabによるILD発症後、死亡するための危険因子は

男性、治療開始前のCRPが5以上、発症時の画像パターンがAIP like

・ILD発症のための危険因子と発症後に死亡するための危険因子が異なる

・関連内容の海外発表予定

ATS 2017 #6825

ASCO 2017 #9077, #9078

<免疫チェックポイント阻害薬による肺障害の画像的特徴>

・悪性黒色腫、非小細胞肺がん両方で、2016年11月までにILDが報告された195人をスクリーニング

160人をILDと認定

発症前のCT所見と比較可能だった155人を解析

・従来の抗がん薬、分子標的薬でも認められるようなパターンを従来型と分類

101人が分類され、22人が死亡

・従来は見られなかった、以下のような特徴を持つものを非従来型と分類

54人が分類され、7人が死亡

1 腫瘍周囲にすりガラス陰影が出現する=peritumoral infiltration(PTI)

24人が分類され、2人が死亡

2 既存の放射線性線維化病巣の周囲に陰影が出現する

8人が分類され、2人が死亡

3 患側(の腫瘍病巣周辺)優位に陰影が出現する

4人が分類され、1人が死亡した

4 既存肺感染症の増悪

βDグルカンが上昇していたことからニューモシスチス肺炎の増悪と判断された悪性黒色腫の患者→PCRや鏡検で確認されたわけではない

緑膿菌感染の増悪と判断された患者

4人が分類され、2人が死亡した

・画像パターンからの分類(155人)

シンポジウム2

免疫チェックポイント阻害薬と肺合併症

<免疫チェックポイント阻害薬の作用機序と治療戦略>

・免疫療法の開発は、非特異的免疫療法から特異的免疫療法へ

・生態にとって有害となる免疫応答を抑制するのが、本来の「免疫チェックポイント」の役割

・腫瘍細胞に発現している免疫チェックポイント関連タンパク

CD86、CD80、PD-L1、PD-L2

・抗原提示細胞やT細胞に発現している免疫チェックポイント関連タンパク

CTLA-4、PD-L1、PD-1、CD80

・priming phaseは抗原提示細胞とT細胞のクロストーク、effector phaseはT細胞と腫瘍細胞のクロストーク

・Chen et al., Nature 321-330, 2017

免疫チェックポイント阻害薬併用療法の臨床試験一覧

・Cancer Immunity cycle

・T細胞上のPD-1は腫瘍細胞上のPD-L1、PD-L2の双方と結合する

・腫瘍細胞上のPD-L1はT細胞上のPD-1とCD80の双方と結合する

・実験上、抗PD-L1抗体だけでは腫瘍制御効果は限定的だが、抗PD-L1抗体と抗PD-L2抗体を併用したところ、腫瘍発育が良好に制御された

<免疫チェックポイント阻害薬の臨床成績>

・全がん協HPで発表された2002年から2007年に診断された肺癌患者の5年生存割合

腺癌では、III期:25.5%、IV期:6.7%

扁平上皮癌では、III期:19.6%、IV期:2.9%

・2nd / 3rd lineの免疫チェックポイント阻害薬の臨床試験

CheckMate 017試験:Nivolumab for 扁平上皮癌

CheckMate 057試験:Nivolumab for 非扁平・非小細胞癌

KEYNOTE-010試験:Pembrolizumab

OAK試験:Atezolizumab

・Lee et al., J Thorac Oncol 403-407, 2017

EGFR遺伝子変異陽性患者の治療成績はいまひとつ

・1st lineにおける免疫チェックポイント阻害薬

KEYNOTE-024試験:Pembrolizumab for PD-L1>50%→生命予後延長

CheckMate-026試験:Nivolumab for PD-L1>5%→有意差なし

・現在進行中の1st lineにおける免疫チェックポイント阻害薬臨床試験

KEYNOTE-042:Pembrolizumab

Impower 110:Atezolizumab

Impower 111:Atezolizumab

etc.

・Nivolumab phase I, Brahmer et al., AACR 2017

1年生存割合:42%

2年生存割合:24%

3年生存割合:18%

5年生存割合:16%

・Tumor Mutation Burden(TMB)と免疫チェックポイント阻害薬

AACR 2017, CheckMate-026試験におけるTMBと臨床効果

TMBを0-100, 1000-242, 242以上の群に区分

high TMB & PD-L1>50%の患者群では予後良好

high TMB & PD-L1<50%の患者群>low TMB & PD-L1>50%の患者群

low TMBだとPD-L1の発現状態に関わらず予後不良

<ニボルマブ市販後調査における肺障害に関する中間報告>

・www.BioLegend.com, cell signalingとimmunologic network

・EGFR-TKIとILD

Genma et al., Cancer Sci 2014, ErlotinibとILD

Kudoh et al., AJRCCP 2008, GefitinibとILD

・各薬剤で発生するILDの特徴

EGFR-TKI:

acute onset, AIP / DAD pattern

genetic factor(+)

mTOR inhibitor:

gradually onset, various ILD pattern

hypoimmune status

ICIs:肺への自己免疫疾患惹起

early to intermediate onset

hyper immune status

drug "mediated" ILD

・Kato et al., Lung Cancer, 111-118, 2017

Japanese Phase II Nivolumab studyとILD

・Jp J Clin Oncol 270-272, 2016

Nivolumab induced Organizing Pneumonia in melanoma patient

・PD-1抗体によるILDは使用例全体の5%強に発生する

1-1.5mg/kgとやや多めのPSLで治療にあたる

・Nivolumab全例調査継続中、1年後には最終的な結果発表予定

・ILDは解析対象3635人中、300人程度に起こるだろうと見積もっている

・2016年11月までで10606人の非小細胞肺がん患者がNivolumabを使用

・2017年4月までで約15000人が非小細胞肺がん患者がNivolumabを使用

・Nivolumab使用後、ILDを発症するための危険因子は

75歳以上、治療開始前のCTでILDの所見あり、2次治療

・NivolumabによるILD発症後、死亡するための危険因子は

男性、治療開始前のCRPが5以上、発症時の画像パターンがAIP like

・ILD発症のための危険因子と発症後に死亡するための危険因子が異なる

・関連内容の海外発表予定

ATS 2017 #6825

ASCO 2017 #9077, #9078

<免疫チェックポイント阻害薬による肺障害の画像的特徴>

・悪性黒色腫、非小細胞肺がん両方で、2016年11月までにILDが報告された195人をスクリーニング

160人をILDと認定

発症前のCT所見と比較可能だった155人を解析

・従来の抗がん薬、分子標的薬でも認められるようなパターンを従来型と分類

101人が分類され、22人が死亡

・従来は見られなかった、以下のような特徴を持つものを非従来型と分類

54人が分類され、7人が死亡

1 腫瘍周囲にすりガラス陰影が出現する=peritumoral infiltration(PTI)

24人が分類され、2人が死亡

2 既存の放射線性線維化病巣の周囲に陰影が出現する

8人が分類され、2人が死亡

3 患側(の腫瘍病巣周辺)優位に陰影が出現する

4人が分類され、1人が死亡した

4 既存肺感染症の増悪

βDグルカンが上昇していたことからニューモシスチス肺炎の増悪と判断された悪性黒色腫の患者→PCRや鏡検で確認されたわけではない

緑膿菌感染の増悪と判断された患者

4人が分類され、2人が死亡した

・画像パターンからの分類(155人)

2017年04月21日

免疫チェックポイント阻害薬導入によるパラダイムシフト

第57回日本呼吸器学会総会 2017年4月21日

ランチョンセミナー1

<免疫チェックポイント阻害薬導入による進行非小細胞肺癌治療体系のパラダイムシフト>

・腎細胞癌右胸壁転移に対して免疫チェックポイント阻害薬を使用したところ、右胸水が急速にたまってきて、呼吸器内科に相談があった症例の提示

→胸水を採取して調べたところ、リンパ球上にPD-L1とTIM-3が高発現していた

→tumor infiltrating lymphocyte(TIL)には特異的にTIM-3が発現する

→胸水をコントロールしたところ、胸壁転移は良好にコントロールされていた

・KEYNOTE-024試験→腫瘍細胞の50%以上がPD-L1を発現していたら、Pembrolizumabの初回治療でプラチナ併用化学療法より生命予後が延長する

・もはや、非小細胞肺がん患者全例でPD-L1発現状態を調べなければならない時代になった

・KEYNOTE-010試験

既治療非小細胞肺がんに対するPembrolizumab療法が、ドセタキセルよりも生命予後を延長する

・EUのPembrolizumab適応拡大時の参考データ

KEYNOTE-010試験において、PD-L1発現率1-49%の患者では、扁平上皮癌ではPembrolizumabとドセタキセルで有意差なし、非扁平上皮癌ではPembrolizumab優位

・CheckMate-017試験

・CheckMate-057試験

・ONO-4538-06試験→Nishio et al., ESMO 2016

日本人ではPD-L1陽性患者の方が奏効割合が高い

・EU Nivolumab assessment report

PD-L1>50%ならNivolumabの奏効割合は41%

PD-L1 1-49%ならNivolumabの奏効割合は19%

・Melanomaの患者では、Ipilimumab投与後の10年生存割合は20%

Nivolumab投与後の5年生存割合は30%以上

・Brahmer et al., AACR 2017

Nivolumabの第I相試験において、5年生存割合は16%だった

PD-L1発現>50%の患者では5年生存割合は43%

PD-L1発現が1-49%の患者では5年生存割合は23%

PD-L1発現が1%未満なら5年生存割合は20%

・非小細胞肺癌患者に対するPD-L1阻害薬の継続投与vs一定期間治療後休止の第II相試験がJCOGで計画段階にある

対象患者数は300人規模、PD-L1阻害薬治療により効果が認められた患者が対象

・高齢者に対する免疫チェックポイント阻害薬

JCOG1210/WJOG7813L intergroup trial

75歳以上の非扁平上皮・非小細胞肺癌患者を対象に、CBDCA+PEM→mPEM vs DOCの第III相試験

CAPITAL試験

70歳以上の非小細胞肺癌患者を対象にCBDCA+nabPTX vs DOCの第III相試験

以上の結果を踏まえつつ、高齢者を対象としたNivolumab一次治療の臨床試験を計画中

ランチョンセミナー1

<免疫チェックポイント阻害薬導入による進行非小細胞肺癌治療体系のパラダイムシフト>

・腎細胞癌右胸壁転移に対して免疫チェックポイント阻害薬を使用したところ、右胸水が急速にたまってきて、呼吸器内科に相談があった症例の提示

→胸水を採取して調べたところ、リンパ球上にPD-L1とTIM-3が高発現していた

→tumor infiltrating lymphocyte(TIL)には特異的にTIM-3が発現する

→胸水をコントロールしたところ、胸壁転移は良好にコントロールされていた

・KEYNOTE-024試験→腫瘍細胞の50%以上がPD-L1を発現していたら、Pembrolizumabの初回治療でプラチナ併用化学療法より生命予後が延長する

・もはや、非小細胞肺がん患者全例でPD-L1発現状態を調べなければならない時代になった

・KEYNOTE-010試験

既治療非小細胞肺がんに対するPembrolizumab療法が、ドセタキセルよりも生命予後を延長する

・EUのPembrolizumab適応拡大時の参考データ

KEYNOTE-010試験において、PD-L1発現率1-49%の患者では、扁平上皮癌ではPembrolizumabとドセタキセルで有意差なし、非扁平上皮癌ではPembrolizumab優位

・CheckMate-017試験

・CheckMate-057試験

・ONO-4538-06試験→Nishio et al., ESMO 2016

日本人ではPD-L1陽性患者の方が奏効割合が高い

・EU Nivolumab assessment report

PD-L1>50%ならNivolumabの奏効割合は41%

PD-L1 1-49%ならNivolumabの奏効割合は19%

・Melanomaの患者では、Ipilimumab投与後の10年生存割合は20%

Nivolumab投与後の5年生存割合は30%以上

・Brahmer et al., AACR 2017

Nivolumabの第I相試験において、5年生存割合は16%だった

PD-L1発現>50%の患者では5年生存割合は43%

PD-L1発現が1-49%の患者では5年生存割合は23%

PD-L1発現が1%未満なら5年生存割合は20%

・非小細胞肺癌患者に対するPD-L1阻害薬の継続投与vs一定期間治療後休止の第II相試験がJCOGで計画段階にある

対象患者数は300人規模、PD-L1阻害薬治療により効果が認められた患者が対象

・高齢者に対する免疫チェックポイント阻害薬

JCOG1210/WJOG7813L intergroup trial

75歳以上の非扁平上皮・非小細胞肺癌患者を対象に、CBDCA+PEM→mPEM vs DOCの第III相試験

CAPITAL試験

70歳以上の非小細胞肺癌患者を対象にCBDCA+nabPTX vs DOCの第III相試験

以上の結果を踏まえつつ、高齢者を対象としたNivolumab一次治療の臨床試験を計画中

2017年04月21日

経済・財政と国民医療

第57回日本呼吸器学会総会1日目(2017年4月21日)

招請講演1

<経済・財政と国民医療-国民皆保険と薬剤費をめぐる問題>

・最先端医療と日常診療の落差は開く一方

・オプジーボは、当初懸念されたほどの販売額の伸びは見られなかった

・日本の医療保障制度をめぐる最近の情勢

1 長寿化と少子化の進行

2 医療の高度化、ICTの進展

3 アンメット・メディカルニーズ解消への期待

4 国民医療費増加と経済成長のギャップ

5 社会保障財源の不足

6 医療・介護人材の確保と定着

7 新規医療技術の開発・発展

・他の産業に比べて、医療技術分野は高度化とともに高額化しやすい

・病院病床数と医療費の増加は相関する

・2016年の社会保障給付費総額は118.3兆円、対GDP比で22.8%

・日本の医療保険制度の特徴

1 国民皆保険制度(昭和36年から)

2 現物給付、出来高払いが基本

混合診療は禁止

3 診療報酬、薬価基準、療養担当規則などで医療サービスの内容、提供量をコントロールする

4 医療提供は民間医療事業者が主体

5 患者は受診する医療機関を選ぶ自由あり(フリーアクセス)

・最近の医療費の動向→伸びが落ち着きつつある

平成27年度概算医療費は前年度の+3.8%

平成28年度概算医療費は前年度の+0.5%

HCV抗ウイルス薬(ソバルディ、ハーボニー)処方はピークを超えた

・国家予算一般会計の総計は97.5兆円

うち社会保障関係は32.47兆円(前年度比+1.6%)

うち医療費は11.77兆円(前年度比+1.9%)

うち介護サービス費は3.01兆円(前年度比+2.8%)

・歯科医療費は昭和50年度は全体の13%台だったが、現在は6%台まで低下

・平成27年度の国民医療費は41.5兆円、うち薬剤費は約9兆円(20%強)

・ソバルディ、ハーボニーを12週間使用すると、550万円-670万円/人かかる

平成27年8月時点で72億円かかっていた

平成28年3月時点で573億円まで増加

平成28年1月から12月の間に2960億円まで増加(246億円/月)

平成28年10月から12月の間では297億円(99億円/月)だった

・2017年2月 ハーボニーは25%、オプジーボは50%薬価減額

・地域医療構想、医療費適正化計画(平成30年)

1 病床数削減

2 病床機能見直し

3 地域医療介護総合確保基金

4 病床機能に見合った診療報酬体系

5 介護医療院の設置

6 かかりつけ医、かかりつけ薬局、専門医制度の見直し

・診療報酬、介護報酬改革

1 平成30年4月に同時改定予定

2 地域包括ケアの推進

入院医療費の効率化、在宅ケア推進

3 包括払い制の拡大

招請講演1

<経済・財政と国民医療-国民皆保険と薬剤費をめぐる問題>

・最先端医療と日常診療の落差は開く一方

・オプジーボは、当初懸念されたほどの販売額の伸びは見られなかった

・日本の医療保障制度をめぐる最近の情勢

1 長寿化と少子化の進行

2 医療の高度化、ICTの進展

3 アンメット・メディカルニーズ解消への期待

4 国民医療費増加と経済成長のギャップ

5 社会保障財源の不足

6 医療・介護人材の確保と定着

7 新規医療技術の開発・発展

・他の産業に比べて、医療技術分野は高度化とともに高額化しやすい

・病院病床数と医療費の増加は相関する

・2016年の社会保障給付費総額は118.3兆円、対GDP比で22.8%

・日本の医療保険制度の特徴

1 国民皆保険制度(昭和36年から)

2 現物給付、出来高払いが基本

混合診療は禁止

3 診療報酬、薬価基準、療養担当規則などで医療サービスの内容、提供量をコントロールする

4 医療提供は民間医療事業者が主体

5 患者は受診する医療機関を選ぶ自由あり(フリーアクセス)

・最近の医療費の動向→伸びが落ち着きつつある

平成27年度概算医療費は前年度の+3.8%

平成28年度概算医療費は前年度の+0.5%

HCV抗ウイルス薬(ソバルディ、ハーボニー)処方はピークを超えた

・国家予算一般会計の総計は97.5兆円

うち社会保障関係は32.47兆円(前年度比+1.6%)

うち医療費は11.77兆円(前年度比+1.9%)

うち介護サービス費は3.01兆円(前年度比+2.8%)

・歯科医療費は昭和50年度は全体の13%台だったが、現在は6%台まで低下

・平成27年度の国民医療費は41.5兆円、うち薬剤費は約9兆円(20%強)

・ソバルディ、ハーボニーを12週間使用すると、550万円-670万円/人かかる

平成27年8月時点で72億円かかっていた

平成28年3月時点で573億円まで増加

平成28年1月から12月の間に2960億円まで増加(246億円/月)

平成28年10月から12月の間では297億円(99億円/月)だった

・2017年2月 ハーボニーは25%、オプジーボは50%薬価減額

・地域医療構想、医療費適正化計画(平成30年)

1 病床数削減

2 病床機能見直し

3 地域医療介護総合確保基金

4 病床機能に見合った診療報酬体系

5 介護医療院の設置

6 かかりつけ医、かかりつけ薬局、専門医制度の見直し

・診療報酬、介護報酬改革

1 平成30年4月に同時改定予定

2 地域包括ケアの推進

入院医療費の効率化、在宅ケア推進

3 包括払い制の拡大

2017年04月21日

第I相臨床試験における、ニボルマブ投与患者の5年生存割合

2017年4月1日から5日にかけて開催されたAACR年次総会で、進行非小細胞肺癌に対するニボルマブ第I相試験の5年生存割合が16%だったと報告された。

CA209-003試験は、標準治療後に病勢進行に至った進行非小細胞肺がん患者を対象に、PD-L1発現の有無に関わらず様々な使用量でニボルマブを投与した第I相試験だ。扁平上皮がん患者の5年生存割合は16%、非扁平上皮非小細胞肺がん患者の5年生存割合は15%だった。

5年以上生存した患者16人のうち、9人は男性で、12人は臨床試験に参加した段階でなお、現喫煙者だった。12人は部分奏効で、2人は病勢安定、2人は病勢進行を示していた。8人は特段の有害事象なしに2年間の治療を完遂し、4人は有害事象のために早期に治療を中止した。

今のところ、どんな患者がニボルマブ治療により長期生存するのかはわからない。今回の検討では、PD-L1発現状態と長期生存との間にはっきりした関係はなかった。

米国国立がん研究所のSEERデータベースによると、進行非小細胞肺癌の5年生存割合は4.9%だった。

CT077 - Five-year follow-up from the CA209-003 study of nivolumab in previously treated advanced non-small cell lung cancer (NSCLC): Clinical characteristics of long-term survivors

Brahmer et al., Abst.#CT077 AACR 2017

背景:

免疫チェックポイント阻害薬が実地臨床に導入されるまでは、プラチナ併用化学療法後に病勢進行に至った非小細胞肺がん患者の治療選択肢は限られていた。進行期の患者の殆どは診断から1年以内に死亡し、5年生存割合は1%未満だった。免疫チェックポイント分子のPD-1を阻害する抗体であるニボルマブは、濃厚な前治療歴のある進行非小細胞肺がん患者を対象とした第I相用量漸増拡大コホート試験において、有望な抗腫瘍効果を示した(CA209-003試験、NCT00730639)。既治療進行非小細胞肺がん患者を対象に、ドセタキセルをコントロール群として行われた2つの第III相臨床試験(CheckMate 017試験および057試験)において、ニボルマブは生存期間を延長し、これらの患者集団において使用可能となった。一方、免疫チェックポイント阻害薬の長期的な有効性、安全性についての報告は限られている。今回は、CA209-003試験での5年間の追跡調査において、進行非小細胞肺がん患者における免疫チェックポイント阻害薬の生存期間延長効果について提示する。

方法:

濃厚な前治療歴(先行するがん薬物療法1-5レジメン)を有する進行非小細胞肺がん患者を対象に、ニボルマブ(1mg/kg、3mg/kg、10mg/kg)を2週間ごとに、最長96週目まで投与した。主要評価項目は安全性と忍容性であり、副次評価項目は奏効割合、奏効持続期間とした。ニボルマブ初回投与からの生存期間は探索的評価項目とした。今回の解析までの最短追跡期間は58.25ヶ月だった。

結果:

データカットオフまでの期間で、カプランマイヤー曲線で推計した全患者(n=129)における5年生存割合は16%(95%信頼区間は10-23%)だった。5年生存割合は扁平表皮がん(n=54、16%、95%信頼区間は8-28%)と非扁平上皮がん(n=74, 15%、95%信頼区間は8-25%)と

組織型に関わらずほぼ同等だった。5年以上生存した患者16人(年齢中央値は61.5歳、範囲は44-80歳)のうち、9人は男性で、12人は喫煙者だった。このうち、10人の評価可能患者において、7人ではPD-L1発現は1%以上(5人は50%以上)で、3人では1%未満だった。16人のうち9人ではプロトコールに規定された上限までニボルマブを投与されていた。残る7人では、有害事象(4人)、病勢進行(2人)、新しい治療への切り替え(1人)によりニボルマブの投与が中止された。16人中12人では部分奏効、2人で病勢安定、2人で病勢進行と判定されていた。5年経過時点で、12人はニボルマブ投与終了後に特に治療をしておらず、病勢進行も認められなかった。

結論:

既治療進行非小細胞肺がん患者において、ニボルマブは5年生存割合16%と、特筆すべき長期生存効果を示した。

CA209-003試験は、標準治療後に病勢進行に至った進行非小細胞肺がん患者を対象に、PD-L1発現の有無に関わらず様々な使用量でニボルマブを投与した第I相試験だ。扁平上皮がん患者の5年生存割合は16%、非扁平上皮非小細胞肺がん患者の5年生存割合は15%だった。

5年以上生存した患者16人のうち、9人は男性で、12人は臨床試験に参加した段階でなお、現喫煙者だった。12人は部分奏効で、2人は病勢安定、2人は病勢進行を示していた。8人は特段の有害事象なしに2年間の治療を完遂し、4人は有害事象のために早期に治療を中止した。

今のところ、どんな患者がニボルマブ治療により長期生存するのかはわからない。今回の検討では、PD-L1発現状態と長期生存との間にはっきりした関係はなかった。

米国国立がん研究所のSEERデータベースによると、進行非小細胞肺癌の5年生存割合は4.9%だった。

CT077 - Five-year follow-up from the CA209-003 study of nivolumab in previously treated advanced non-small cell lung cancer (NSCLC): Clinical characteristics of long-term survivors

Brahmer et al., Abst.#CT077 AACR 2017

背景:

免疫チェックポイント阻害薬が実地臨床に導入されるまでは、プラチナ併用化学療法後に病勢進行に至った非小細胞肺がん患者の治療選択肢は限られていた。進行期の患者の殆どは診断から1年以内に死亡し、5年生存割合は1%未満だった。免疫チェックポイント分子のPD-1を阻害する抗体であるニボルマブは、濃厚な前治療歴のある進行非小細胞肺がん患者を対象とした第I相用量漸増拡大コホート試験において、有望な抗腫瘍効果を示した(CA209-003試験、NCT00730639)。既治療進行非小細胞肺がん患者を対象に、ドセタキセルをコントロール群として行われた2つの第III相臨床試験(CheckMate 017試験および057試験)において、ニボルマブは生存期間を延長し、これらの患者集団において使用可能となった。一方、免疫チェックポイント阻害薬の長期的な有効性、安全性についての報告は限られている。今回は、CA209-003試験での5年間の追跡調査において、進行非小細胞肺がん患者における免疫チェックポイント阻害薬の生存期間延長効果について提示する。

方法:

濃厚な前治療歴(先行するがん薬物療法1-5レジメン)を有する進行非小細胞肺がん患者を対象に、ニボルマブ(1mg/kg、3mg/kg、10mg/kg)を2週間ごとに、最長96週目まで投与した。主要評価項目は安全性と忍容性であり、副次評価項目は奏効割合、奏効持続期間とした。ニボルマブ初回投与からの生存期間は探索的評価項目とした。今回の解析までの最短追跡期間は58.25ヶ月だった。

結果:

データカットオフまでの期間で、カプランマイヤー曲線で推計した全患者(n=129)における5年生存割合は16%(95%信頼区間は10-23%)だった。5年生存割合は扁平表皮がん(n=54、16%、95%信頼区間は8-28%)と非扁平上皮がん(n=74, 15%、95%信頼区間は8-25%)と

組織型に関わらずほぼ同等だった。5年以上生存した患者16人(年齢中央値は61.5歳、範囲は44-80歳)のうち、9人は男性で、12人は喫煙者だった。このうち、10人の評価可能患者において、7人ではPD-L1発現は1%以上(5人は50%以上)で、3人では1%未満だった。16人のうち9人ではプロトコールに規定された上限までニボルマブを投与されていた。残る7人では、有害事象(4人)、病勢進行(2人)、新しい治療への切り替え(1人)によりニボルマブの投与が中止された。16人中12人では部分奏効、2人で病勢安定、2人で病勢進行と判定されていた。5年経過時点で、12人はニボルマブ投与終了後に特に治療をしておらず、病勢進行も認められなかった。

結論:

既治療進行非小細胞肺がん患者において、ニボルマブは5年生存割合16%と、特筆すべき長期生存効果を示した。

2017年04月21日

世界の喫煙状況

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)30819-X/fulltext

Smoking prevalence and attributable disease burden in 195 countries and territories, 1990–2015: a systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2015

Lancet. Published online April 5, 2017 http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)30819-X

・2015年現在、全世界の年齢調整喫煙率は男性25%、女性5.4%

・1990年から2015年の間に、男性では28.4%、女性では34.4%低下した

・東欧・東南アジアでは全世界平均より喫煙率が高い

・2015年現在、世界中に9億3300万人の喫煙者がいる

・7億6800万人(82.3%)は男性

・上位10ヶ国で喫煙者全体の63.6%を占める

・中国、インド、インドネシアの男性喫煙者上位3ヶ国で全世界男性喫煙者の51.4%を占める

・米国、中国、インドの女性喫煙者上位3ヶ国で全世界女性喫煙者の27.3%を占める

・男性喫煙者よりも女性喫煙者の方が地域集積性が小さい

・喫煙者数上位10ヶ国のうち、7ヶ国では男性喫煙率が、5ヶ国では女性喫煙率が1990年から2015年の間に低下した

・インドネシア、バングラデシュ、フィリピンでは男性喫煙率が低下しなかった

・フィリピン、ドイツ、インドでは女性喫煙率が低下しなかった

・女性喫煙率が3%を下回る国(中国、インド、バングラデシュ)では喫煙率が低いままに保たれた

・ロシアとインドネシアでは女性喫煙率が上昇した

・2015年には、喫煙に起因する死亡数は640万人に達し、2005年と比較して4.7%増加した

・死亡数のうち75%以上は男性だった

・死亡数のうち52.2%は4ヶ国(中国、インド、米国、ロシア)で占められていた

・唯一エジプトでは、2005年から2015年にかけて喫煙関連年齢調整死亡率が上昇し、11.4%にのぼった

・82ヶ国では、2005年から2015年にかけて喫煙関連年齢調整死亡率が低下した

・悪性腫瘍と慢性呼吸器疾患では、喫煙が危険因子の最たるものだった

・2015年時点の日本の喫煙人口は、中国、インド、インドネシア、米国、ロシア、バングラデシュについで7番目、男性は1530万人、女性は490万人

以下、ケアネットの関連記事も参照。

http://www.carenet.com/news/journal/carenet/43803?utm_source=m32&utm_medium=email&utm_campaign=2017041502

Smoking prevalence and attributable disease burden in 195 countries and territories, 1990–2015: a systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2015

Lancet. Published online April 5, 2017 http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)30819-X

・2015年現在、全世界の年齢調整喫煙率は男性25%、女性5.4%

・1990年から2015年の間に、男性では28.4%、女性では34.4%低下した

・東欧・東南アジアでは全世界平均より喫煙率が高い

・2015年現在、世界中に9億3300万人の喫煙者がいる

・7億6800万人(82.3%)は男性

・上位10ヶ国で喫煙者全体の63.6%を占める

・中国、インド、インドネシアの男性喫煙者上位3ヶ国で全世界男性喫煙者の51.4%を占める

・米国、中国、インドの女性喫煙者上位3ヶ国で全世界女性喫煙者の27.3%を占める

・男性喫煙者よりも女性喫煙者の方が地域集積性が小さい

・喫煙者数上位10ヶ国のうち、7ヶ国では男性喫煙率が、5ヶ国では女性喫煙率が1990年から2015年の間に低下した

・インドネシア、バングラデシュ、フィリピンでは男性喫煙率が低下しなかった

・フィリピン、ドイツ、インドでは女性喫煙率が低下しなかった

・女性喫煙率が3%を下回る国(中国、インド、バングラデシュ)では喫煙率が低いままに保たれた

・ロシアとインドネシアでは女性喫煙率が上昇した

・2015年には、喫煙に起因する死亡数は640万人に達し、2005年と比較して4.7%増加した

・死亡数のうち75%以上は男性だった

・死亡数のうち52.2%は4ヶ国(中国、インド、米国、ロシア)で占められていた

・唯一エジプトでは、2005年から2015年にかけて喫煙関連年齢調整死亡率が上昇し、11.4%にのぼった

・82ヶ国では、2005年から2015年にかけて喫煙関連年齢調整死亡率が低下した

・悪性腫瘍と慢性呼吸器疾患では、喫煙が危険因子の最たるものだった

・2015年時点の日本の喫煙人口は、中国、インド、インドネシア、米国、ロシア、バングラデシュについで7番目、男性は1530万人、女性は490万人

以下、ケアネットの関連記事も参照。

http://www.carenet.com/news/journal/carenet/43803?utm_source=m32&utm_medium=email&utm_campaign=2017041502

2017年04月14日

ALEX試験

日本で行われたJ-ALEX試験に続き、国際共同第III相臨床試験であるALEX試験でも、無増悪生存期間延長に関するクリゾチニブに対するアレクチニブの優越性が証明されたらしい。

これで、一次治療におけるアレクチニブの位置づけはほぼ確定したと思われる。

https://www.chugai-pharm.co.jp/news/detail/20170410141000.html

これで、一次治療におけるアレクチニブの位置づけはほぼ確定したと思われる。

https://www.chugai-pharm.co.jp/news/detail/20170410141000.html

2017年04月11日

30%・・・

首を長くして待っていたPD-L1の検査結果が返ってきた。

30%・・・。

微妙・・・。

少なくとも、初回治療の適応はない。

二次治療での効果はある程度期待できそうだが、本人は化学療法による初回治療は望んでいない。

ドライバー遺伝子変異は全て陰性で、分子標的薬の適応もない。

ホント、微妙・・・。

30%・・・。

微妙・・・。

少なくとも、初回治療の適応はない。

二次治療での効果はある程度期待できそうだが、本人は化学療法による初回治療は望んでいない。

ドライバー遺伝子変異は全て陰性で、分子標的薬の適応もない。

ホント、微妙・・・。

2017年04月02日

Alectinibの効果、3年たってもまだ先は見通せず-AF001JP試験

Alectinibの効果、果たしていつまで続くのか。

ALK阻害薬治療歴のないALK融合遺伝子陽性患者に対するAlectinibの有効性を検討するAF001JP試験、3年の経過観察期間をおいてもまだ生存解析の先行きが見通せないとのこと。

今回の論文では、Alectinibの効果の息の長さに驚いたが、同じくらい、共著者の利益相反の多さにも驚いた。

実に20以上の製薬会社から講演料を受け取っていると報告している共著者が複数いる。

たしか1社あたり年間100万円を超えなければ申告の必要はなかったはず。

共著者の利益相反申告だけで1ページの紙面が割かれているのって、どうなんだろうか。

Three-Year Follow-Up of an Alectinib Phase I / II Study in ALK-Positive Non-Small-Cell Lung Cancer: AF-001JP

Tamura et al., J Clin Oncol 35, 2017

・AF-001JP試験の第II相部分では有望な奏効割合(93.5%、95%信頼区間は82-99%)が示された

・参加した46人中、CRは2人、PRは41人だった

・今回、約3年の経過観察期間を経て、無増悪生存期間と全生存期間の解析を行った

・ALK融合遺伝子陽性で、ALK阻害薬治療歴がなく、少なくとも1レジメン以上の化学療法前治療歴を有するIIIB / IV / 術後再発のPS 0もしくは1の非小細胞肺がん患者を対象とした

・300mg/回、1日2回のAlectinibを服用してもらった

・最初の患者が登録されたのが2011年8月30日、最後の患者が登録されたのが2012年4月18日で、今回解析した時点は2015年9月10日だった

・解析時点において、AF-001JP試験の第II相部分に参加した患者46人のうち、25人はAlectinibの治療を継続していた

・解析時点において、21人はAlectinibの治療を中止していた

うち17人は次の治療を行っており、12人はAlectinib以外のALK阻害薬を使用していた

・病勢進行が確認された患者は18人(39%)で、無増悪生存期間はまだ中央値に達していなかった(95%信頼区間は33.1ヶ月以上)

・3年無増悪生存割合は62%(95%信頼区間は45-75%)だった

・治療開始前に脳転移を有していた14人の患者のうち、6人は無増悪生存していた

・治療開始前に脳転移を有していた14人の患者のうち、中枢神経病変による病勢進行を示したのは1人だけだった

・治療開始前に脳転移巣を有していた患者14人の無増悪生存期間中央値は38ヶ月(95%信頼区間は9ヶ月以上)だった

・男性患者22人の無増悪生存期間中央値は35.3ヶ月(95%信頼区間は18ヶ月以上)だった

・3年生存割合は78%で、13人は既に死亡していた

・全体の中でひとりだけ、発疹のためにAlectinibの減量が必要になった患者がいた

・6人は有害事象のために治療中断を余儀なくされた

Grade 3の脳浮腫:1人

Grade 3の食道癌合併:1人

Grade 3の腫瘍からの出血:1人

Grade 2の硬化性胆管炎:1人

Grade 3のALT上昇:1人

Grade 1の間質性肺疾患:1人

・登録時手で46人中15人はがん性疼痛、咳、痰に対する治療を必要としていたが、Alectinibによる治療経過中にこれら支持療法がほとんど必要なくなった

ALK阻害薬治療歴のないALK融合遺伝子陽性患者に対するAlectinibの有効性を検討するAF001JP試験、3年の経過観察期間をおいてもまだ生存解析の先行きが見通せないとのこと。

今回の論文では、Alectinibの効果の息の長さに驚いたが、同じくらい、共著者の利益相反の多さにも驚いた。

実に20以上の製薬会社から講演料を受け取っていると報告している共著者が複数いる。

たしか1社あたり年間100万円を超えなければ申告の必要はなかったはず。

共著者の利益相反申告だけで1ページの紙面が割かれているのって、どうなんだろうか。

Three-Year Follow-Up of an Alectinib Phase I / II Study in ALK-Positive Non-Small-Cell Lung Cancer: AF-001JP

Tamura et al., J Clin Oncol 35, 2017

・AF-001JP試験の第II相部分では有望な奏効割合(93.5%、95%信頼区間は82-99%)が示された

・参加した46人中、CRは2人、PRは41人だった

・今回、約3年の経過観察期間を経て、無増悪生存期間と全生存期間の解析を行った

・ALK融合遺伝子陽性で、ALK阻害薬治療歴がなく、少なくとも1レジメン以上の化学療法前治療歴を有するIIIB / IV / 術後再発のPS 0もしくは1の非小細胞肺がん患者を対象とした

・300mg/回、1日2回のAlectinibを服用してもらった

・最初の患者が登録されたのが2011年8月30日、最後の患者が登録されたのが2012年4月18日で、今回解析した時点は2015年9月10日だった

・解析時点において、AF-001JP試験の第II相部分に参加した患者46人のうち、25人はAlectinibの治療を継続していた

・解析時点において、21人はAlectinibの治療を中止していた

うち17人は次の治療を行っており、12人はAlectinib以外のALK阻害薬を使用していた

・病勢進行が確認された患者は18人(39%)で、無増悪生存期間はまだ中央値に達していなかった(95%信頼区間は33.1ヶ月以上)

・3年無増悪生存割合は62%(95%信頼区間は45-75%)だった

・治療開始前に脳転移を有していた14人の患者のうち、6人は無増悪生存していた

・治療開始前に脳転移を有していた14人の患者のうち、中枢神経病変による病勢進行を示したのは1人だけだった

・治療開始前に脳転移巣を有していた患者14人の無増悪生存期間中央値は38ヶ月(95%信頼区間は9ヶ月以上)だった

・男性患者22人の無増悪生存期間中央値は35.3ヶ月(95%信頼区間は18ヶ月以上)だった

・3年生存割合は78%で、13人は既に死亡していた

・全体の中でひとりだけ、発疹のためにAlectinibの減量が必要になった患者がいた

・6人は有害事象のために治療中断を余儀なくされた

Grade 3の脳浮腫:1人

Grade 3の食道癌合併:1人

Grade 3の腫瘍からの出血:1人

Grade 2の硬化性胆管炎:1人

Grade 3のALT上昇:1人

Grade 1の間質性肺疾患:1人

・登録時手で46人中15人はがん性疼痛、咳、痰に対する治療を必要としていたが、Alectinibによる治療経過中にこれら支持療法がほとんど必要なくなった

2017年04月02日

全身状態が悪いALK陽性患者さんへのAlectinib(LOGiK1401)

状態が悪い(=PS2以上)EGFR遺伝子変異陽性の肺がん患者さんにgefitinibが有効なことは既に示されていた。

→http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/jco.2008.18.7658

今回の報告は、同じくPS2以上のALK融合遺伝子陽性の肺がん患者さんにalectinibが有効かどうかというコンセプト。

予想通りといえば予想通りだが、当たり前のことをきちんと示したことに意義がある。

主要評価項目の奏効割合、副次評価項目のPS改善割合といった、比較的短期間で結論が出るエンドポイントについてはしっかり示された。

一方、全生存期間や無増悪生存期間といった生存解析については、結論が出るには時期尚早で、もう少し経過観察期間をおいて見極める必要がある。

Alectinib for Patients with ALK Rearrangement-Positive Non-Small Cell Lung Cancer and a Poor Performance Status (Lung Oncology Group in Kyushu 1401)

Iwama et al., J Thorac Oncol 2017

・対象はPS 2-4のALK陽性、IIIB期 / IV期 / 術後再発腺癌患者

・1回300mg、1日2回でAlectinibを内服

・主要評価項目は奏効割合

・主な副次評価項目はPS改善割合

・2014年9月から2015年12月までに18人の患者が参加

・PS 2が12人(66.7%)、PS 3が5人(27.8%)、PS 4が1人(5.6%)

・stageIIIBが1人(5.6%)、stage IVが15人(83.3%)、術後再発が2人(11.1%)

・登録時点での脳転移合併患者は9人(50.0%)

全脳照射後:5人

開頭腫瘍摘出+定位脳照射後:1人

未治療:3人

・前治療歴は、

なし:13人(72.2%)

Crizotinibのみ:1人(5.6%)

化学療法のみ:1人(5.6%)

Crizotinibおよび化学療法:3人(16.7%)

・追跡期間中央値は9.8ヶ月(5.6-18.0ヶ月)

・奏効割合は72.2%(90%信頼区間は52.9-85.8%)

CR:2人(11.1%)

PR:11人(61.1%)

SD:1人(5.6%)

PD:1人(5.6%)

評価不能:3人(16.7%)

・Crizotinib治療歴のある患者での奏効割合は50.0%、ない患者での奏効割合は78.6%

・無増悪生存期間中央値は10.1ヶ月(95%信頼区間は7.1ヶ月-17.8ヶ月)

→ただし、観察期間中央値(9.8ヶ月)の方が短いので、あくまで参考値

・クリゾチニブ治療歴のある患者、ない患者での無増悪生存期間中央値はそれぞれ4.8ヶ月、16.2ヶ月(p<0.0001)

・PSが改善した患者は18人中15人(83.3%)(90%信頼区間は64.8-93.1%、p<0.0001)

・PSが0もしくは1まで改善した患者は18人中13人(72.2%)

→http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/jco.2008.18.7658

今回の報告は、同じくPS2以上のALK融合遺伝子陽性の肺がん患者さんにalectinibが有効かどうかというコンセプト。

予想通りといえば予想通りだが、当たり前のことをきちんと示したことに意義がある。

主要評価項目の奏効割合、副次評価項目のPS改善割合といった、比較的短期間で結論が出るエンドポイントについてはしっかり示された。

一方、全生存期間や無増悪生存期間といった生存解析については、結論が出るには時期尚早で、もう少し経過観察期間をおいて見極める必要がある。

Alectinib for Patients with ALK Rearrangement-Positive Non-Small Cell Lung Cancer and a Poor Performance Status (Lung Oncology Group in Kyushu 1401)

Iwama et al., J Thorac Oncol 2017

・対象はPS 2-4のALK陽性、IIIB期 / IV期 / 術後再発腺癌患者

・1回300mg、1日2回でAlectinibを内服

・主要評価項目は奏効割合

・主な副次評価項目はPS改善割合

・2014年9月から2015年12月までに18人の患者が参加

・PS 2が12人(66.7%)、PS 3が5人(27.8%)、PS 4が1人(5.6%)

・stageIIIBが1人(5.6%)、stage IVが15人(83.3%)、術後再発が2人(11.1%)

・登録時点での脳転移合併患者は9人(50.0%)

全脳照射後:5人

開頭腫瘍摘出+定位脳照射後:1人

未治療:3人

・前治療歴は、

なし:13人(72.2%)

Crizotinibのみ:1人(5.6%)

化学療法のみ:1人(5.6%)

Crizotinibおよび化学療法:3人(16.7%)

・追跡期間中央値は9.8ヶ月(5.6-18.0ヶ月)

・奏効割合は72.2%(90%信頼区間は52.9-85.8%)

CR:2人(11.1%)

PR:11人(61.1%)

SD:1人(5.6%)

PD:1人(5.6%)

評価不能:3人(16.7%)

・Crizotinib治療歴のある患者での奏効割合は50.0%、ない患者での奏効割合は78.6%

・無増悪生存期間中央値は10.1ヶ月(95%信頼区間は7.1ヶ月-17.8ヶ月)

→ただし、観察期間中央値(9.8ヶ月)の方が短いので、あくまで参考値

・クリゾチニブ治療歴のある患者、ない患者での無増悪生存期間中央値はそれぞれ4.8ヶ月、16.2ヶ月(p<0.0001)

・PSが改善した患者は18人中15人(83.3%)(90%信頼区間は64.8-93.1%、p<0.0001)

・PSが0もしくは1まで改善した患者は18人中13人(72.2%)

2017年04月02日

免疫チェックポイント阻害薬と免疫関連肺臓炎

非小細胞肺がんは治療の選択肢が増えたが、黒色腫ではBRAF変異がなければ、免疫チェックポイント阻害薬以外にはパッとした治療法がない。

皮膚科と呼吸器内科の間で、免疫チェックポイント阻害薬の再開をすべきか否か、という議論が持ち上がっていたが、Grade 1もしくは2でとどまっているなら、再投与を検討すべきかもしれない。

以下の2報告の要点をかいつまむと、

・合併頻度は全体の5%程度だが、免疫関連肺臓炎には要注意

・免疫関連肺臓炎は除外診断なので、気管支鏡で原疾患の肺への進展や感染症をしっかり調べる

・感染症の鑑別には、気管支肺胞洗浄(BAL)が効果的

Pneumocystis jirovecii感染検出の感度は90-98%

結核菌感染検出の感度は85%

アスペルギルス検出の感度は23-85%だが、ガラクトマンナン抗原を調べれば94%まで向上

・免疫関連肺臓炎を合併した患者では、免疫チェックポイント阻害薬の奏効割合は61%、病勢コントロール割合は95%

・Grade 3以上の患者では、ステロイドや免疫抑制薬での治療が必要になるが、この場合は日和見感染に要注意

・喫煙者や背景肺疾患を有する患者が免疫関連肺臓炎を発症した場合には、治療後も肺臓炎が悪化する可能性が高い

・免疫関連肺臓炎が一旦改善したあとに免疫チェックポイント阻害薬を再投与した場合、免疫関連肺臓炎が再燃する確率は25%だが、初回発症時と同じ対応で乗り切れる

免疫関連肺臓炎を起こした患者での病勢コントロール割合は95%で、免疫チェックポイント阻害薬の治療では腫瘍縮小がなくとも長期生存の可能性があることから、かなり希望の持てる結果だ。

免疫関連肺臓炎をうまく乗り切れば患者の長期生存の可能性があるわけで、たとえ悪性腫瘍の治療に携わっていなくても、免疫関連肺臓炎の検査と治療に関わる呼吸器内科医には知っておいてほしいデータである。

Pulmonary Infiltrates in a Patient With Advanced Melanoma

Powell et al, J Clin Oncol 35: 705-708, 2017

Pneumonitis in Patients Treated With Anti-Programmed Death-1 / Programmed Death Ligand 1 Therapy

Naidoo et al, J Clin Oncol 35: 709-717, 2017

背景)

抗PD-1 / PD-L1抗体の適用範囲は広がりつつあり、米国食品医薬品局は現時点で悪性黒色腫、非小細胞肺がん、腎細胞がん、ホジキンリンパ腫、膀胱がんに対する使用を認めている。一方、本治療による免疫関連肺臓炎は、合併頻度は少ないものの致死的となりうる合併症であり、今後注意が必要である。

方法)

・以下の施設において、抗PD-1 / PD-L1抗体の単剤療法、もしくはこれらと抗CTLA-4抗体との併用療法を受けた患者を抽出した

1)Memorial Sloan Kettering Cancer Center: MSKCC(2009年-2014年)

進行悪性黒色腫、進行非小細胞肺癌、その他の固形癌

2)Melanoma Institute of Australia: MIA(2013年-2015年)

進行悪性黒色腫のみ

・治療開始後に免疫関連肺臓炎を合併した患者を調べた

・悪性腫瘍の肺への浸潤・転移や明らかな肺感染症の患者は除外した

結果)

・総数915人(MSKCCの非小細胞肺がん患者209人を含む)の患者のうち、免疫関連肺臓炎を合併したのは43人(5%)だった

・MSKCCでは578人中27人(5%)

・MIAでは337人中16人(5%)

・治療開始から免疫関連肺臓炎発症までの期間中央値は2.8ヶ月で、その範囲は9日間から19.2ヶ月と幅があった

・発症までの期間は、PD-1 / PD-L1抗体とCTLA-4抗体併用療法の方がPD-1 / PD-L1単剤療法よりも短い傾向にあった

(中央値(範囲):2.7ヶ月(9日間-6.9ヶ月) vs 4.6ヶ月(21日間-19.2ヶ月), p=0.02)

・発症率は、PD-1 / PD-L1抗体とCTLA-4抗体併用療法の方が、PD-1 / PD-L1単剤療法よりも高かった(199人中19人(10%) vs 716人中24人(3%), p<0.001)

・PD-1抗体とPD-L1抗体の間には発症率に差はなかった

(単剤療法:564人中22人(4%) vs 152人中2人(1%), p=0.13)

(併用療法:178人中18人(10%) vs 21人中1人(5%), p=0.70)

・悪性黒色腫患者と非小細胞肺癌患者では、発症率に差はなかった

(全体:532人中26人(5%) vs 209人中9人(4%))

(単剤療法:417人中15人(3.6%) vs 152人中5人(3.3%), p=1.00)

(併用療法:115人中11人(9.6%) vs 57人中4人(7.0%), p=0.78)

・非喫煙者(生涯喫煙本数が100本未満)は43人中19人(44%)、喫煙者は43人中24人(56%)だった

・非喫煙者と禁煙者では、後者で免疫関連肺臓炎が悪化する傾向にあった(19人中0人 vs 23人中5人、p=0.053)

・背景肺に合併症を有する患者では、そうでない患者よりも免疫関連肺臓炎が悪化する傾向にあった(15人中4人 vs 27人中1人、p=0.047)

・放射線治療歴を有する患者は16人(37%)だった

・免疫チェックポイント阻害薬を初回治療として行った者が32%、二次治療として行った者が40%、三次治療以降として行った者が28%だった

・治療効果の評価が可能だった患者41人では、CR / PRは25人、SDは14人、PDは2人で、奏効割合は61%、病勢コントロール割合は95%だった

・免疫関連肺臓炎の初発症状は呼吸困難(43人中23人(53%))や咳(43人中15人(35%))が多く、発熱(43人中5人(12%))や胸痛(43人中3人(7%))は比較的少なかった

・免疫関連肺臓炎を合併した患者の半数以上(43人中25人(58%))がその他の免疫関連有害事象も合併した

発疹:8人

大腸炎:6人

下垂体炎:3人

関節炎:3人

甲状腺炎:3人

肝炎:1人

食道炎:1人

十二指腸炎:1人

甲状腺機能亢進症:1人

腎炎:1人

筋炎:1人

回転性めまい:1人

悪性貧血:1人

溶血性貧血:1人

・免疫関連肺臓炎自体の重症度、治療および治療予後は、

43人中17人(40%)がGrade 1

うち15人(88%)は治療中断のみで治療

うち2人(12%)は副腎皮質ステロイド薬内服で治療

全ての患者が改善

43人中14人(33%)がGrade 2

全て副腎皮質ステロイド薬内服・静注で治療

13人(93%)は改善、1人は追跡調査不能

43人中10人(23%)がGrade 3

43人中1人(2%)がGrade4

43人中1人(2%)がGrade 5

Grade 3以上の患者では全て副腎皮質ステロイド薬の内服・静注が必要だった

12人中5人ではインフリキシマブやシクロフォスファミドの追加治療が必要だった

12人中7人(64%)で改善した

・副腎皮質ステロイド薬を使用した患者は43人中28人(65%)で、うち17人(61%)は内服で、11人(39%)は静注で治療した

・内服で治療を開始した患者での副腎皮質ステロイド開始量中央値はプレドニゾン換算で50mg(20mg-80mg)で、治療期間中央値は68日間(20-154日間)だった

・5人の患者は免疫関連肺臓炎の治療過程で病状が悪化し死亡した

肺臓炎そのものの進行:1人

一旦は改善傾向にあったが、ステロイド減量中に再増悪した

その後は高用量ステロイド、インフリキシマブ、シクロフォスファミドに反応せず

感染症合併:3人

緑膿菌肺炎:1人

単純ヘルペス1型による敗血症:1人

ムコール属による肺炎:1人

悪性腫瘍の進行:1人

・43人中11人の患者では治療中断中、副腎皮質ステロイド治療継続中に、一旦改善した免疫関連肺臓炎が再増悪し、うち8人では改善、うち3人では死亡に至った

・43人中12人ではPD-1 / PD-L1抗体の再投与が行われ、うち3人で免疫関連肺臓炎が再燃した

うち1人は初回発症時も再燃時もGrade 1で、どちらも治療中断で改善した

うち2人は初回発症時も再燃時もGrade 2で、どちらもステロイド内服で改善した

・MSKCCの免疫関連肺臓炎合併患者27人については、CTによる画像解析ができ、所見によって5類型に分類できた

1)特発性器質化肺炎型(27人中5人(19%))

非連続性斑状浸潤影もしくは融合性浸潤影

気管支透亮像はあってもなくてもよい

末梢/胸膜直下優位の分布を示す

2)すりガラス陰影型(27人中10人(37%))

非連続性・巣状の淡い濃度上昇

既存の肺構造は透見可能

3)間質性肺炎型(27人中2人(7%))

小葉間隔壁の肥厚

気管支血管束周囲の浸潤影

胸膜直下優位の網状陰

重症例では蜂巣肺の出現

4)過敏性肺臓炎型(27人中6人(22%))

小葉中心性粒状影

細気管支炎様の所見

樹の芽様所見(Tree-in-bud appearance)

5)分類不能型(27人中4人(15%))

1)-4)のいずれにも合致しない、あるいはこれらが混在している

・非小細胞肺がん患者ではその他のがんの患者よりも特発性器質化肺炎型が多かった

9人中4人 vs 18人中1人、p=0.03

・特発性器質化肺炎型では他の類型に比べて、なんらかの治療を必要とする割合が高い

5人中5人 vs 22人中11人、p=0.06

・MSKCCの免疫関連肺臓炎27人中11人では肺生検が行われた

気管支鏡下肺生検:8人

肺針生検:2人

外科的肺生検:1人

・組織診断の内訳は以下のとおり

Cellular interstitial pneumonia: 11人中4人

Organizing pneumonia: 11人中3人

Diffuse alveolar damage: 11人中1人

異常所見なし:11人中3人

皮膚科と呼吸器内科の間で、免疫チェックポイント阻害薬の再開をすべきか否か、という議論が持ち上がっていたが、Grade 1もしくは2でとどまっているなら、再投与を検討すべきかもしれない。

以下の2報告の要点をかいつまむと、

・合併頻度は全体の5%程度だが、免疫関連肺臓炎には要注意

・免疫関連肺臓炎は除外診断なので、気管支鏡で原疾患の肺への進展や感染症をしっかり調べる

・感染症の鑑別には、気管支肺胞洗浄(BAL)が効果的

Pneumocystis jirovecii感染検出の感度は90-98%

結核菌感染検出の感度は85%

アスペルギルス検出の感度は23-85%だが、ガラクトマンナン抗原を調べれば94%まで向上

・免疫関連肺臓炎を合併した患者では、免疫チェックポイント阻害薬の奏効割合は61%、病勢コントロール割合は95%

・Grade 3以上の患者では、ステロイドや免疫抑制薬での治療が必要になるが、この場合は日和見感染に要注意

・喫煙者や背景肺疾患を有する患者が免疫関連肺臓炎を発症した場合には、治療後も肺臓炎が悪化する可能性が高い

・免疫関連肺臓炎が一旦改善したあとに免疫チェックポイント阻害薬を再投与した場合、免疫関連肺臓炎が再燃する確率は25%だが、初回発症時と同じ対応で乗り切れる

免疫関連肺臓炎を起こした患者での病勢コントロール割合は95%で、免疫チェックポイント阻害薬の治療では腫瘍縮小がなくとも長期生存の可能性があることから、かなり希望の持てる結果だ。

免疫関連肺臓炎をうまく乗り切れば患者の長期生存の可能性があるわけで、たとえ悪性腫瘍の治療に携わっていなくても、免疫関連肺臓炎の検査と治療に関わる呼吸器内科医には知っておいてほしいデータである。

Pulmonary Infiltrates in a Patient With Advanced Melanoma

Powell et al, J Clin Oncol 35: 705-708, 2017

Pneumonitis in Patients Treated With Anti-Programmed Death-1 / Programmed Death Ligand 1 Therapy

Naidoo et al, J Clin Oncol 35: 709-717, 2017

背景)

抗PD-1 / PD-L1抗体の適用範囲は広がりつつあり、米国食品医薬品局は現時点で悪性黒色腫、非小細胞肺がん、腎細胞がん、ホジキンリンパ腫、膀胱がんに対する使用を認めている。一方、本治療による免疫関連肺臓炎は、合併頻度は少ないものの致死的となりうる合併症であり、今後注意が必要である。

方法)

・以下の施設において、抗PD-1 / PD-L1抗体の単剤療法、もしくはこれらと抗CTLA-4抗体との併用療法を受けた患者を抽出した

1)Memorial Sloan Kettering Cancer Center: MSKCC(2009年-2014年)

進行悪性黒色腫、進行非小細胞肺癌、その他の固形癌

2)Melanoma Institute of Australia: MIA(2013年-2015年)

進行悪性黒色腫のみ

・治療開始後に免疫関連肺臓炎を合併した患者を調べた

・悪性腫瘍の肺への浸潤・転移や明らかな肺感染症の患者は除外した

結果)

・総数915人(MSKCCの非小細胞肺がん患者209人を含む)の患者のうち、免疫関連肺臓炎を合併したのは43人(5%)だった

・MSKCCでは578人中27人(5%)

・MIAでは337人中16人(5%)

・治療開始から免疫関連肺臓炎発症までの期間中央値は2.8ヶ月で、その範囲は9日間から19.2ヶ月と幅があった

・発症までの期間は、PD-1 / PD-L1抗体とCTLA-4抗体併用療法の方がPD-1 / PD-L1単剤療法よりも短い傾向にあった

(中央値(範囲):2.7ヶ月(9日間-6.9ヶ月) vs 4.6ヶ月(21日間-19.2ヶ月), p=0.02)

・発症率は、PD-1 / PD-L1抗体とCTLA-4抗体併用療法の方が、PD-1 / PD-L1単剤療法よりも高かった(199人中19人(10%) vs 716人中24人(3%), p<0.001)

・PD-1抗体とPD-L1抗体の間には発症率に差はなかった

(単剤療法:564人中22人(4%) vs 152人中2人(1%), p=0.13)

(併用療法:178人中18人(10%) vs 21人中1人(5%), p=0.70)

・悪性黒色腫患者と非小細胞肺癌患者では、発症率に差はなかった

(全体:532人中26人(5%) vs 209人中9人(4%))

(単剤療法:417人中15人(3.6%) vs 152人中5人(3.3%), p=1.00)

(併用療法:115人中11人(9.6%) vs 57人中4人(7.0%), p=0.78)

・非喫煙者(生涯喫煙本数が100本未満)は43人中19人(44%)、喫煙者は43人中24人(56%)だった

・非喫煙者と禁煙者では、後者で免疫関連肺臓炎が悪化する傾向にあった(19人中0人 vs 23人中5人、p=0.053)

・背景肺に合併症を有する患者では、そうでない患者よりも免疫関連肺臓炎が悪化する傾向にあった(15人中4人 vs 27人中1人、p=0.047)

・放射線治療歴を有する患者は16人(37%)だった

・免疫チェックポイント阻害薬を初回治療として行った者が32%、二次治療として行った者が40%、三次治療以降として行った者が28%だった

・治療効果の評価が可能だった患者41人では、CR / PRは25人、SDは14人、PDは2人で、奏効割合は61%、病勢コントロール割合は95%だった

・免疫関連肺臓炎の初発症状は呼吸困難(43人中23人(53%))や咳(43人中15人(35%))が多く、発熱(43人中5人(12%))や胸痛(43人中3人(7%))は比較的少なかった

・免疫関連肺臓炎を合併した患者の半数以上(43人中25人(58%))がその他の免疫関連有害事象も合併した

発疹:8人

大腸炎:6人

下垂体炎:3人

関節炎:3人

甲状腺炎:3人

肝炎:1人

食道炎:1人

十二指腸炎:1人

甲状腺機能亢進症:1人

腎炎:1人

筋炎:1人

回転性めまい:1人

悪性貧血:1人

溶血性貧血:1人

・免疫関連肺臓炎自体の重症度、治療および治療予後は、

43人中17人(40%)がGrade 1

うち15人(88%)は治療中断のみで治療

うち2人(12%)は副腎皮質ステロイド薬内服で治療

全ての患者が改善

43人中14人(33%)がGrade 2

全て副腎皮質ステロイド薬内服・静注で治療

13人(93%)は改善、1人は追跡調査不能

43人中10人(23%)がGrade 3

43人中1人(2%)がGrade4

43人中1人(2%)がGrade 5

Grade 3以上の患者では全て副腎皮質ステロイド薬の内服・静注が必要だった

12人中5人ではインフリキシマブやシクロフォスファミドの追加治療が必要だった

12人中7人(64%)で改善した

・副腎皮質ステロイド薬を使用した患者は43人中28人(65%)で、うち17人(61%)は内服で、11人(39%)は静注で治療した

・内服で治療を開始した患者での副腎皮質ステロイド開始量中央値はプレドニゾン換算で50mg(20mg-80mg)で、治療期間中央値は68日間(20-154日間)だった

・5人の患者は免疫関連肺臓炎の治療過程で病状が悪化し死亡した

肺臓炎そのものの進行:1人

一旦は改善傾向にあったが、ステロイド減量中に再増悪した

その後は高用量ステロイド、インフリキシマブ、シクロフォスファミドに反応せず

感染症合併:3人

緑膿菌肺炎:1人

単純ヘルペス1型による敗血症:1人

ムコール属による肺炎:1人

悪性腫瘍の進行:1人

・43人中11人の患者では治療中断中、副腎皮質ステロイド治療継続中に、一旦改善した免疫関連肺臓炎が再増悪し、うち8人では改善、うち3人では死亡に至った

・43人中12人ではPD-1 / PD-L1抗体の再投与が行われ、うち3人で免疫関連肺臓炎が再燃した

うち1人は初回発症時も再燃時もGrade 1で、どちらも治療中断で改善した

うち2人は初回発症時も再燃時もGrade 2で、どちらもステロイド内服で改善した

・MSKCCの免疫関連肺臓炎合併患者27人については、CTによる画像解析ができ、所見によって5類型に分類できた

1)特発性器質化肺炎型(27人中5人(19%))

非連続性斑状浸潤影もしくは融合性浸潤影

気管支透亮像はあってもなくてもよい

末梢/胸膜直下優位の分布を示す

2)すりガラス陰影型(27人中10人(37%))

非連続性・巣状の淡い濃度上昇

既存の肺構造は透見可能

3)間質性肺炎型(27人中2人(7%))

小葉間隔壁の肥厚

気管支血管束周囲の浸潤影

胸膜直下優位の網状陰

重症例では蜂巣肺の出現

4)過敏性肺臓炎型(27人中6人(22%))

小葉中心性粒状影

細気管支炎様の所見

樹の芽様所見(Tree-in-bud appearance)

5)分類不能型(27人中4人(15%))

1)-4)のいずれにも合致しない、あるいはこれらが混在している

・非小細胞肺がん患者ではその他のがんの患者よりも特発性器質化肺炎型が多かった

9人中4人 vs 18人中1人、p=0.03

・特発性器質化肺炎型では他の類型に比べて、なんらかの治療を必要とする割合が高い

5人中5人 vs 22人中11人、p=0.06

・MSKCCの免疫関連肺臓炎27人中11人では肺生検が行われた

気管支鏡下肺生検:8人

肺針生検:2人

外科的肺生検:1人

・組織診断の内訳は以下のとおり

Cellular interstitial pneumonia: 11人中4人

Organizing pneumonia: 11人中3人

Diffuse alveolar damage: 11人中1人

異常所見なし:11人中3人