2019年06月06日

JIPANG試験 術後補助化学療法としてペメトレキセドの出番はあるのか

おそらく、抗がん薬のみの術後薬物療法のエビデンスとしても、ペメトレキセドそのものの効果に関連した臨床試験としても、これが最後の報告となるのではないか。

治療標的となるドライバー遺伝子変異のない患者に対する治療開発の趨勢は、もはや免疫チェックポイント阻害薬なしには語れなくなっている。

本試験のポイントを簡単にまとめると、

・術後補助化学療法として、シスプラチン+ペメトレキセド併用療法は、標準治療であるシスプラチン+ビノレルビン併用療法に対する優越性を立証できなかった

・シスプラチン+ペメトレキセド併用療法がシスプラチン+ビノレルビン併用療法と同等であるかどうか、少なくとも統計学的にはわからない

・各種の数字を見る限り、治療効果は遜色ないように見える

・副作用はシスプラチン+ペメトレキセド併用療法の方が明らかに軽い

・副作用が軽いためか、シスプラチン+ペメトレキセド併用療法の方が予定治療が滞りなく施行できていた(≒シスプラチン+ビノレルビン併用療法よりも多くの治療が必要だった)

というところか。

あとは、本試験結果をいかに解釈して実地診療に活かすのか、医療従事者の哲学が試されるところだろう。

結果はともかく、術後補助化学療法のこれだけ大規模な臨床試験をきちんと完遂した関係各位に賛辞を送りたい。

Randomized phase III study of pemetrexed/cisplatin (Pem/Cis) versus vinorelbine /cisplatin (Vnr/Cis) for completely resected stage II-IIIA non-squamous non-small-cell lung cancer (Ns-NSCLC): The JIPANG study.

Kenmotsu et al.

Abst.#8501

2019 ASCO Annual Meeting

背景:

これまでのところ、切除後非小細胞肺癌に対するシスプラチン併用術後補助化学療法の有効性と安全性が示されているものの、シスプラチン+ペメトレキセド併用化学療法を評価する第III相試験は実施されていない。

方法:

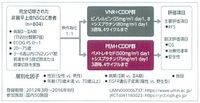

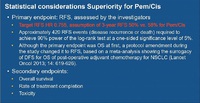

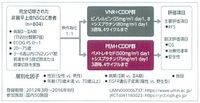

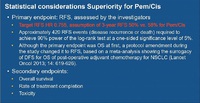

病理病期II期-IIIA期の完全切除後非扁平・非小細胞肺癌患者を対象とした。CP群(ペメトレキセド 500mg/㎡,day1 / シスプラチン 75mg/㎡, day1)とCV群(ビノレルビン 25mg/㎡, day1および8 / シスプラチン 80mg/㎡, day1)の両群に1:1の割合で無作為に割り付けた。割り付け調整因子は性別、年齢、病理病期、EGFR遺伝子変異、治療施設とした。主要評価項目は無再発生存期間、CV群に対するCP群の優越性を検証する試験デザインとし、参加予定患者総数は800人とした。

結果:

2012年3月から2016年8月までの間に、804人の患者が無作為割り付けされた。有効性の評価対象となった784人(CP群389人 / CV群395人)の背景は、年齢中央値 65歳 / 65歳、IIIA期患者割合 52% / 52%、腺癌 96% / 96%、EGFR遺伝子変異陽性 24% / 25%だった。経過観察期間中央値は45.2ヶ月で、無再発生存期間中央値はCP群で38.9ヶ月、CV群で37.3ヶ月、ハザード比は0.98(95%信頼区間は0.81-1.20、ログランク検定におけるp=0.948)だった。一方、EGFR遺伝子変異陽性の患者におけるハザード比は1.38(0.95-1.99)、EGFR遺伝子変異陰性の患者におけるハザード比は0.87(0.69-1.09)だった。 3年生存割合はCP群で83.5%、CV群で87.2%、ハザード比0.98(0.71-1.35)だった。Grade 3-4の(骨髄抑制関連)有害事象は、発熱性好中球減少症(0.3% vs 11.6%, p<0.001)、好中球減少症(22.8% vs 81.1%, p<0.001)、貧血(2.8% vs 9.3%、p<0.001)と、いずれもCP群の方が軽微だった。抜け毛の割合も、CP群の方が軽微だった(12.8% vs 30.1%)。各群ともに、1人ずつの治療関連死が発生した。治療完遂割合はCP群で87.9%、CV群で72.7%だった(p<0.001)。

結論:

本試験は主要評価項目であるCP群の優越性を証明することはできなかった。しかし、非扁平・非小細胞肺癌完全切除後の補助療法として、CP群はCV群と同等の臨床効果と忍容性を示した。無増悪生存期間において、治療内容とEGFR遺伝子変異の有無に有意な交絡関係が認められた。

治療標的となるドライバー遺伝子変異のない患者に対する治療開発の趨勢は、もはや免疫チェックポイント阻害薬なしには語れなくなっている。

本試験のポイントを簡単にまとめると、

・術後補助化学療法として、シスプラチン+ペメトレキセド併用療法は、標準治療であるシスプラチン+ビノレルビン併用療法に対する優越性を立証できなかった

・シスプラチン+ペメトレキセド併用療法がシスプラチン+ビノレルビン併用療法と同等であるかどうか、少なくとも統計学的にはわからない

・各種の数字を見る限り、治療効果は遜色ないように見える

・副作用はシスプラチン+ペメトレキセド併用療法の方が明らかに軽い

・副作用が軽いためか、シスプラチン+ペメトレキセド併用療法の方が予定治療が滞りなく施行できていた(≒シスプラチン+ビノレルビン併用療法よりも多くの治療が必要だった)

というところか。

あとは、本試験結果をいかに解釈して実地診療に活かすのか、医療従事者の哲学が試されるところだろう。

結果はともかく、術後補助化学療法のこれだけ大規模な臨床試験をきちんと完遂した関係各位に賛辞を送りたい。

Randomized phase III study of pemetrexed/cisplatin (Pem/Cis) versus vinorelbine /cisplatin (Vnr/Cis) for completely resected stage II-IIIA non-squamous non-small-cell lung cancer (Ns-NSCLC): The JIPANG study.

Kenmotsu et al.

Abst.#8501

2019 ASCO Annual Meeting

背景:

これまでのところ、切除後非小細胞肺癌に対するシスプラチン併用術後補助化学療法の有効性と安全性が示されているものの、シスプラチン+ペメトレキセド併用化学療法を評価する第III相試験は実施されていない。

方法:

病理病期II期-IIIA期の完全切除後非扁平・非小細胞肺癌患者を対象とした。CP群(ペメトレキセド 500mg/㎡,day1 / シスプラチン 75mg/㎡, day1)とCV群(ビノレルビン 25mg/㎡, day1および8 / シスプラチン 80mg/㎡, day1)の両群に1:1の割合で無作為に割り付けた。割り付け調整因子は性別、年齢、病理病期、EGFR遺伝子変異、治療施設とした。主要評価項目は無再発生存期間、CV群に対するCP群の優越性を検証する試験デザインとし、参加予定患者総数は800人とした。

結果:

2012年3月から2016年8月までの間に、804人の患者が無作為割り付けされた。有効性の評価対象となった784人(CP群389人 / CV群395人)の背景は、年齢中央値 65歳 / 65歳、IIIA期患者割合 52% / 52%、腺癌 96% / 96%、EGFR遺伝子変異陽性 24% / 25%だった。経過観察期間中央値は45.2ヶ月で、無再発生存期間中央値はCP群で38.9ヶ月、CV群で37.3ヶ月、ハザード比は0.98(95%信頼区間は0.81-1.20、ログランク検定におけるp=0.948)だった。一方、EGFR遺伝子変異陽性の患者におけるハザード比は1.38(0.95-1.99)、EGFR遺伝子変異陰性の患者におけるハザード比は0.87(0.69-1.09)だった。 3年生存割合はCP群で83.5%、CV群で87.2%、ハザード比0.98(0.71-1.35)だった。Grade 3-4の(骨髄抑制関連)有害事象は、発熱性好中球減少症(0.3% vs 11.6%, p<0.001)、好中球減少症(22.8% vs 81.1%, p<0.001)、貧血(2.8% vs 9.3%、p<0.001)と、いずれもCP群の方が軽微だった。抜け毛の割合も、CP群の方が軽微だった(12.8% vs 30.1%)。各群ともに、1人ずつの治療関連死が発生した。治療完遂割合はCP群で87.9%、CV群で72.7%だった(p<0.001)。

結論:

本試験は主要評価項目であるCP群の優越性を証明することはできなかった。しかし、非扁平・非小細胞肺癌完全切除後の補助療法として、CP群はCV群と同等の臨床効果と忍容性を示した。無増悪生存期間において、治療内容とEGFR遺伝子変異の有無に有意な交絡関係が認められた。

2019年06月03日

ASCO 2019...KEYNOTE-001 非小細胞肺癌サブセットの5年間追跡データ

今夜は涼しいし、いつものルーチン業務が早く終わった。

当直業務もひと段落したので、メールでやってきたASCO 2019の話題を書き残す。

ペンブロリズマブの長期経過観察データが出てきた。

第I相試験でありながら、参加者総数は550人と第III相試験並み。

細かい患者背景は不均一ながら、逆により実地臨床に近い患者集団と見ることもできるわけで、参考になる。

とりわけ、未治療の患者は既治療の患者に比べて、腫瘍縮小はそれなりながら、縮小効果持続期間は長くなり、全体として長期生存の割合は高くなる、というのは、興味深いデータだ。

それから、進行非小細胞肺癌の患者が、未治療で1/4が、既治療でも1/6が5年生存するというのは、ごっつい結果ではないですか?

我々の世代は、進行非小細胞肺癌の患者はそもそも5年生存しない、と習った気がします。

2019 ASCO: KEYNOTE-001: 5-Year Survival Data for Patients With Advanced NSCLC Treated With Pembrolizumab

By The ASCO Post

Posted: 6/1/2019 12:46:10 PM

Last Updated: 6/2/2019 11:20:04 PM

JCOに発表されたrapid communicationsはこちら→https://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.19.00934

KEYNOTE-001試験の患者登録が開始された2011年といえば、免疫チェックポイント阻害薬はまだ広く普及しておらず、ほとんどの治験参加者は化学療法や分子標的治療を経験済みだった。本試験には550人の進行非小細胞肺癌患者が参加し、101人は未治療、449人は既治療の患者だった。全ての患者は、ペンブロリズマブ2mg/kgを3週ごとに、もしくは10mg/kgを2-3週ごとに投与された。後に、ペンブロリズマブの投与法は患者の体重によらず1回200mgの3週ごと単回投与に変更され、これがそのまま実地臨床でも用いられている。

今回のKETNOTE-001試験、非小細胞肺癌コホートの調査において、追跡期間中央値は60.6(51.8-77.9)ヶ月だった。解析時点で、18%(100人)の患者が生存していた。未治療の患者、既治療の患者の5年生存割合はそれぞれ23%、15.5%だった。また、PD-L1が高発現であるほど生存期間は延長する傾向にあった。未治療の患者でPD-L1発現が50%以上の患者、50%以下の患者の5年生存割合はそれぞれ29.6%、15.7%だった。既治療の患者で、PD-L1発現が50%以上の患者、1-49%の患者、1%未満の患者の5年生存割合はそれぞれ25%、12.6%、3.5%だった。

既治療の患者では、42%(95%信頼区間:32%-52%)に縮小効果が見られ、奏効持続期間中央値は16.8ヶ月だった。一方、未治療の患者では23%(95%信頼区間:19%‐27%)に縮小効果が見られ、効果持続期間中央値は38.9ヶ月だった。

免疫関連有害事象は治験参加者の17%に認められた。最も頻度の高い有害事象は甲状腺機能低下症で、最も重篤な有害事象は肺臓炎だった。

当直業務もひと段落したので、メールでやってきたASCO 2019の話題を書き残す。

ペンブロリズマブの長期経過観察データが出てきた。

第I相試験でありながら、参加者総数は550人と第III相試験並み。

細かい患者背景は不均一ながら、逆により実地臨床に近い患者集団と見ることもできるわけで、参考になる。

とりわけ、未治療の患者は既治療の患者に比べて、腫瘍縮小はそれなりながら、縮小効果持続期間は長くなり、全体として長期生存の割合は高くなる、というのは、興味深いデータだ。

それから、進行非小細胞肺癌の患者が、未治療で1/4が、既治療でも1/6が5年生存するというのは、ごっつい結果ではないですか?

我々の世代は、進行非小細胞肺癌の患者はそもそも5年生存しない、と習った気がします。

2019 ASCO: KEYNOTE-001: 5-Year Survival Data for Patients With Advanced NSCLC Treated With Pembrolizumab

By The ASCO Post

Posted: 6/1/2019 12:46:10 PM

Last Updated: 6/2/2019 11:20:04 PM

JCOに発表されたrapid communicationsはこちら→https://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.19.00934

KEYNOTE-001試験の患者登録が開始された2011年といえば、免疫チェックポイント阻害薬はまだ広く普及しておらず、ほとんどの治験参加者は化学療法や分子標的治療を経験済みだった。本試験には550人の進行非小細胞肺癌患者が参加し、101人は未治療、449人は既治療の患者だった。全ての患者は、ペンブロリズマブ2mg/kgを3週ごとに、もしくは10mg/kgを2-3週ごとに投与された。後に、ペンブロリズマブの投与法は患者の体重によらず1回200mgの3週ごと単回投与に変更され、これがそのまま実地臨床でも用いられている。

今回のKETNOTE-001試験、非小細胞肺癌コホートの調査において、追跡期間中央値は60.6(51.8-77.9)ヶ月だった。解析時点で、18%(100人)の患者が生存していた。未治療の患者、既治療の患者の5年生存割合はそれぞれ23%、15.5%だった。また、PD-L1が高発現であるほど生存期間は延長する傾向にあった。未治療の患者でPD-L1発現が50%以上の患者、50%以下の患者の5年生存割合はそれぞれ29.6%、15.7%だった。既治療の患者で、PD-L1発現が50%以上の患者、1-49%の患者、1%未満の患者の5年生存割合はそれぞれ25%、12.6%、3.5%だった。

既治療の患者では、42%(95%信頼区間:32%-52%)に縮小効果が見られ、奏効持続期間中央値は16.8ヶ月だった。一方、未治療の患者では23%(95%信頼区間:19%‐27%)に縮小効果が見られ、効果持続期間中央値は38.9ヶ月だった。

免疫関連有害事象は治験参加者の17%に認められた。最も頻度の高い有害事象は甲状腺機能低下症で、最も重篤な有害事象は肺臓炎だった。