2021年08月31日

免疫チェックポイント阻害薬と抑うつ反応

がん薬物療法による有害事象の中には、多分因果関係が分からない、見過ごされているものも多数ある。

味覚障害や聴覚障害など、その最たるものだろう。

既に亡くなった患者だが、免疫チェックポイント阻害薬をかなり長期間使用したのちに、前触れなく抑うつ反応を起こした患者がいた。

もともとが社交的で朗らかな患者だっただけに、随分と面食らった。

食事をしてくれない。

話もしてくれない。

体を起こしてさえくれない。

病状を考えると進行肺がんによる抑うつに陥っても何ら不思議はない患者だったのだが、それにしてもそうなる前との落差が大きく、戸惑った。

一時期は全く食事を食べなくなり、中心静脈路確保、高カロリー輸液まで必要となる有様だった。

結局ごくありふれた抗うつ薬・抗不安薬であるデパス(エチゾラム)を処方して、少なくとも抑うつは快方に向かった。

しかし、久し振りに考え直してみると、免疫チェックポイント阻害薬の有害事象だったのではないかという気がしてきた。

免疫チェックポイント阻害薬と抑うつ反応の関連性についての報告は調べる限りでは見つけきれなかった。

この患者については、過去のブログ記事で断片的に取り上げていたので、備忘録として残しておく。

・早速PD-L1検査

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e890120.html

・検体不足

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e890923.html

・PD-L1評価のため再生検したものの・・・

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e893894.html

・30%・・・

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e895217.html

・アテゾリズマブ、使用可能に

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e931095.html

・ペンブロリズマブ後のアテゾリズマブ、残念ながら無効中止

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e941860.html

・ステロイド使用中の患者とPD-1/PD-L1阻害薬の効果

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e942028.html

・「無増悪生存期間は延長しないが、全生存期間は延長する」ということの意味

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e967731.html

・正月をどこで迎えるかということ

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e968219.html

味覚障害や聴覚障害など、その最たるものだろう。

既に亡くなった患者だが、免疫チェックポイント阻害薬をかなり長期間使用したのちに、前触れなく抑うつ反応を起こした患者がいた。

もともとが社交的で朗らかな患者だっただけに、随分と面食らった。

食事をしてくれない。

話もしてくれない。

体を起こしてさえくれない。

病状を考えると進行肺がんによる抑うつに陥っても何ら不思議はない患者だったのだが、それにしてもそうなる前との落差が大きく、戸惑った。

一時期は全く食事を食べなくなり、中心静脈路確保、高カロリー輸液まで必要となる有様だった。

結局ごくありふれた抗うつ薬・抗不安薬であるデパス(エチゾラム)を処方して、少なくとも抑うつは快方に向かった。

しかし、久し振りに考え直してみると、免疫チェックポイント阻害薬の有害事象だったのではないかという気がしてきた。

免疫チェックポイント阻害薬と抑うつ反応の関連性についての報告は調べる限りでは見つけきれなかった。

この患者については、過去のブログ記事で断片的に取り上げていたので、備忘録として残しておく。

・早速PD-L1検査

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e890120.html

・検体不足

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e890923.html

・PD-L1評価のため再生検したものの・・・

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e893894.html

・30%・・・

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e895217.html

・アテゾリズマブ、使用可能に

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e931095.html

・ペンブロリズマブ後のアテゾリズマブ、残念ながら無効中止

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e941860.html

・ステロイド使用中の患者とPD-1/PD-L1阻害薬の効果

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e942028.html

・「無増悪生存期間は延長しないが、全生存期間は延長する」ということの意味

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e967731.html

・正月をどこで迎えるかということ

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e968219.html

2021年08月30日

ステロイド投与とニューモシスチス肺炎予防

一般呼吸器内科診療をしていると、どうしても間質性肺炎を見ないわけにはいかない。

今でこそピルフェニドンやニンテダニブが使えるようになったが、昔はステロイドと免疫抑制薬しか手段がなかった。

ステロイドを使うと、とりあえず急場を凌いで患者にも家族にも喜ばれるが、後に各種の日和見感染にやられてしまい、結局生命予後が延長したのかどうか自信が持てない、というオチになる。

それではステロイドの維持投与量を少しでも減らすために免疫抑制薬を使う、となると、今度は免疫抑制薬特有の合併症でやっぱり悪くなる(個人的には、免疫抑制薬を併用すると肝腎機能を損なうような印象がある)。

ステロイドや免疫抑制薬による副作用を少しでも抑えようとすると、どうしても定期内服薬が膨大な量になる。

それがわかっていても、どうしても外せないのがニューモシスチス肺炎の予防薬である。

ニューモシスチス肺炎に対するST合剤予防的内服は、とても優れた治療だと思う。

きちんと使用していれば、ほぼニューモシスチス肺炎は起こさない。

こんなにコストパフォーマンスに優れた治療も珍しい。

間質性肺炎のみならず、肺がんの領域でも、以前に比べると薬剤性肺障害の頻度が増えて、それにつれてステロイドを使用する頻度もまた増えたように思う。

また、免疫チェックポイント阻害薬を使うと、薬剤性肺障害以外にも炎症性腸疾患様の免疫関連腸炎などが認められ、ステロイドや免疫抑制薬を使用することが少なくない。

だからこそ、ステロイドを使用するときにはST合剤毎日1錠を忘れないようにしたい。

今でこそピルフェニドンやニンテダニブが使えるようになったが、昔はステロイドと免疫抑制薬しか手段がなかった。

ステロイドを使うと、とりあえず急場を凌いで患者にも家族にも喜ばれるが、後に各種の日和見感染にやられてしまい、結局生命予後が延長したのかどうか自信が持てない、というオチになる。

それではステロイドの維持投与量を少しでも減らすために免疫抑制薬を使う、となると、今度は免疫抑制薬特有の合併症でやっぱり悪くなる(個人的には、免疫抑制薬を併用すると肝腎機能を損なうような印象がある)。

ステロイドや免疫抑制薬による副作用を少しでも抑えようとすると、どうしても定期内服薬が膨大な量になる。

それがわかっていても、どうしても外せないのがニューモシスチス肺炎の予防薬である。

ニューモシスチス肺炎に対するST合剤予防的内服は、とても優れた治療だと思う。

きちんと使用していれば、ほぼニューモシスチス肺炎は起こさない。

こんなにコストパフォーマンスに優れた治療も珍しい。

間質性肺炎のみならず、肺がんの領域でも、以前に比べると薬剤性肺障害の頻度が増えて、それにつれてステロイドを使用する頻度もまた増えたように思う。

また、免疫チェックポイント阻害薬を使うと、薬剤性肺障害以外にも炎症性腸疾患様の免疫関連腸炎などが認められ、ステロイドや免疫抑制薬を使用することが少なくない。

だからこそ、ステロイドを使用するときにはST合剤毎日1錠を忘れないようにしたい。

2021年08月29日

ARROW試験のupdated data...RET肺がんとpralsetinib

RET融合遺伝子に対する分子標的薬の一角、pralsetinib。

前治療歴がなければ、奏効割合は80-90%程度にも及ぶ。

以前の報告よりも、成績が向上している。

・RET肺がんとpralsetinib

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e982374.html

→ARROW試験の初期の報告

Safety and efficacy of pralsetinib in patients with advanced RET fusion-positive non-small cell lung cancer: Update from the ARROW trial.

Giuseppe Curigliano et al., 2021 ASCO Annual Meeting abst.#9089

背景:

RET融合遺伝子は非小細胞肺がん患者の1-2%で認められる治療標的ドライバー遺伝子異常である。ARROW試験で得られた臨床データにより、RET異常を有する非小細胞肺がんと甲状腺がんに対する選択的RET阻害薬であるpralsetinibは、米国食品医薬品局に承認された。今回は、ARROW試験に組み入れられたRET融合遺伝子陽性非小細胞肺がん患者に関する最新のデータを紹介する。

方法:

ARROW試験はオープンラベル第 I / II相試験であり、13か国から84の施設が参加した。第II相部分の拡大コホートでは、RET融合遺伝子陽性肺がん患者も含めた。当初、治療歴のない患者コホートには、プラチナ併用化学療法の適応がない患者のみを組み入れていたが、2019年07月のプロトコール改訂においてプラチナ併用化学療法適応の有無は適格条件から削除した。主要評価項目は奏効割合と安全性とした。

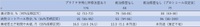

結果:

前治療歴がなければ、奏効割合は80-90%程度にも及ぶ。

以前の報告よりも、成績が向上している。

・RET肺がんとpralsetinib

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e982374.html

→ARROW試験の初期の報告

Safety and efficacy of pralsetinib in patients with advanced RET fusion-positive non-small cell lung cancer: Update from the ARROW trial.

Giuseppe Curigliano et al., 2021 ASCO Annual Meeting abst.#9089

背景:

RET融合遺伝子は非小細胞肺がん患者の1-2%で認められる治療標的ドライバー遺伝子異常である。ARROW試験で得られた臨床データにより、RET異常を有する非小細胞肺がんと甲状腺がんに対する選択的RET阻害薬であるpralsetinibは、米国食品医薬品局に承認された。今回は、ARROW試験に組み入れられたRET融合遺伝子陽性非小細胞肺がん患者に関する最新のデータを紹介する。

方法:

ARROW試験はオープンラベル第 I / II相試験であり、13か国から84の施設が参加した。第II相部分の拡大コホートでは、RET融合遺伝子陽性肺がん患者も含めた。当初、治療歴のない患者コホートには、プラチナ併用化学療法の適応がない患者のみを組み入れていたが、2019年07月のプロトコール改訂においてプラチナ併用化学療法適応の有無は適格条件から削除した。主要評価項目は奏効割合と安全性とした。

結果:

2021年08月28日

有害事象による治療中止と、その後の治療再開

分子標的薬や抗体医薬、免疫チェックポイント阻害薬が出てきてからというもの、薬物療法のスケジュールの考え方が大きく変わった。

いわゆる抗がん薬を用いた薬物療法で、治療中止を要する有害事象に見舞われると、本来の治療予定日から2週間経過しても治療再開のめどが立たなかったら毒性中止、次の治療は別のレジメンに切り替え、というのが一般的だった。

少なくとも臨床試験における考え方はそうだった。

今は違う。

分子標的薬にせよ、抗体医薬にせよ、発生した有害事象がある程度許容可能なものならば、治療自体の効果が見込めるならば一定期間の中止後に再開、というのはよくある話になった。

免疫チェックポイント阻害薬の登場により、治療のインターバルにはあまりこだわらないという流れが決定的になった。

そもそも免疫チェックポイント阻害薬は薬理作用自体が長く続くので、効果も長引けば副作用も長引きがちである。

実臨床においては、月単位で中止したのちに免疫チェックポイント阻害薬再開というのは決して珍しくなくなったし、金銭的な理由で一時中断を余儀なくされ、その後再開したという患者さんも少なくない。

隔世の感がある、と感じるのは、私だけだろうか。

いわゆる抗がん薬を用いた薬物療法で、治療中止を要する有害事象に見舞われると、本来の治療予定日から2週間経過しても治療再開のめどが立たなかったら毒性中止、次の治療は別のレジメンに切り替え、というのが一般的だった。

少なくとも臨床試験における考え方はそうだった。

今は違う。

分子標的薬にせよ、抗体医薬にせよ、発生した有害事象がある程度許容可能なものならば、治療自体の効果が見込めるならば一定期間の中止後に再開、というのはよくある話になった。

免疫チェックポイント阻害薬の登場により、治療のインターバルにはあまりこだわらないという流れが決定的になった。

そもそも免疫チェックポイント阻害薬は薬理作用自体が長く続くので、効果も長引けば副作用も長引きがちである。

実臨床においては、月単位で中止したのちに免疫チェックポイント阻害薬再開というのは決して珍しくなくなったし、金銭的な理由で一時中断を余儀なくされ、その後再開したという患者さんも少なくない。

隔世の感がある、と感じるのは、私だけだろうか。

2021年08月27日

尿路上皮がんと術後補助ニボルマブ療法

6月に紹介した腎盂がんの患者さんの手術がまだ実現していない。

いろいろな要素が絡み、やむを得ず約3ヶ月の待機期間が発生したのだが、それにしても長い。

約1か月前からがん性疼痛が悪化し、外来で麻薬による疼痛コントロールをして凌いできたが、いよいよPSが悪化してきたため入院させた。

大変がっかりしたことに、きちんと内服が出来ておらず、入院時持参薬には大量の麻薬が含まれていた。

こちらが指示した薬を、患者がきちんと服用しているとは限らない。

それが分かっただけでも、入院してもらってよかった。

PS低下のために手術適応がなくなった、と言われてはあまりにも切ないので、泌尿器科担当医にお願いし、何とか術前早期に引き継いでもらえることになった。

泌尿器系のがんは、早期だろうが進行期だろうが、腫瘍量減量の観点から外科切除が前提である。

・・・とはいいながら、最近では腎細胞癌では手術をしない方がよいという話が出てきたが、尿路上皮がんではまだそんな話は聞かない。

今回の患者さんも、首尾よく手術が受けられて、以下のような治療の機会に恵まれるとなおよいのだが・・・、流石に薬事承認が間に合わないだろうな。

CheckMate 274試験

術後再発リスクの高い膀胱、もしくは上位尿路(腎盂・尿管)の尿路上皮がんに対して拡大切除術を行った後120日間以内の患者を対象とした、無作為化・二重盲検・プラセボ対照比較試験である。対象患者は、2週間ごとにニボルマブ240mgを使用する群(N群)とプラセボ群(P群)に1:1の割合で割り付けられ、再発が確認されるか、忍容不能な毒性に見舞われるまで、最長1年間にわたりプロトコール治療を継続した。

主要評価項目は担当医判定によるIntent-to-treat集団(ITT集団)およびPD-L1発現割合≧1%の患者集団(TPS≧1%集団)における無再発生存期間とした。無再発生存期間は、無作為割付から最初の術後再発に見舞われるか、患者が死亡するかまでの期間とした。

事前に規定されていた中間解析の段階で、N群において統計学的に有意な無再発生存期間延長効果が、ITT集団およびTPS≧1%集団の双方で確認された。ITT集団の解析では、無再発生存期間はN群で20.8ヶ月(95%信頼区間16.5-27.6)、P群で10.8ヶ月(95%信頼区間8.3-13.9)で、ハザード比は0.70(95%信頼区間0.57-0.86)、p=0.0008だった。TPS≧1%集団では、無再発生存期間はN群で未到達(95%信頼区間21.2ヶ月-未到達)、P群で8.4ヶ月(95%信頼区間5.6-21.2)で、ハザード比は0.55(95%信頼区間0.39-0.77、p=0.0005)だった。

PD-L1陰性の患者集団(全体の58%)を対象とした探索的解析では、P群に対するN群の無再発生存期間延長効果に関するハザード比は0.83(95%信頼区間0.64-1.08)で有意差に至らなかった。全生存期間に関するデータ集積は、死亡イベントが全体の33%しか発生していないためまだ解析には不十分だった。上位尿路患者を対象としたサブグループ解析では、37人の死亡イベントが発生していた(N群20人、P群17人)。

N群において20%以上の患者に認められた高頻度の有害事象は、発疹、倦怠感、下痢、掻痒、筋肉痛、尿路感染症だった。

なお、尿路上皮がんに対する術後補助療法としてのニボルマブの推奨投与法は、240mgを2週間ごとか、もしくは480mgを4週間ごととされた。

いろいろな要素が絡み、やむを得ず約3ヶ月の待機期間が発生したのだが、それにしても長い。

約1か月前からがん性疼痛が悪化し、外来で麻薬による疼痛コントロールをして凌いできたが、いよいよPSが悪化してきたため入院させた。

大変がっかりしたことに、きちんと内服が出来ておらず、入院時持参薬には大量の麻薬が含まれていた。

こちらが指示した薬を、患者がきちんと服用しているとは限らない。

それが分かっただけでも、入院してもらってよかった。

PS低下のために手術適応がなくなった、と言われてはあまりにも切ないので、泌尿器科担当医にお願いし、何とか術前早期に引き継いでもらえることになった。

泌尿器系のがんは、早期だろうが進行期だろうが、腫瘍量減量の観点から外科切除が前提である。

・・・とはいいながら、最近では腎細胞癌では手術をしない方がよいという話が出てきたが、尿路上皮がんではまだそんな話は聞かない。

今回の患者さんも、首尾よく手術が受けられて、以下のような治療の機会に恵まれるとなおよいのだが・・・、流石に薬事承認が間に合わないだろうな。

CheckMate 274試験

術後再発リスクの高い膀胱、もしくは上位尿路(腎盂・尿管)の尿路上皮がんに対して拡大切除術を行った後120日間以内の患者を対象とした、無作為化・二重盲検・プラセボ対照比較試験である。対象患者は、2週間ごとにニボルマブ240mgを使用する群(N群)とプラセボ群(P群)に1:1の割合で割り付けられ、再発が確認されるか、忍容不能な毒性に見舞われるまで、最長1年間にわたりプロトコール治療を継続した。

主要評価項目は担当医判定によるIntent-to-treat集団(ITT集団)およびPD-L1発現割合≧1%の患者集団(TPS≧1%集団)における無再発生存期間とした。無再発生存期間は、無作為割付から最初の術後再発に見舞われるか、患者が死亡するかまでの期間とした。

事前に規定されていた中間解析の段階で、N群において統計学的に有意な無再発生存期間延長効果が、ITT集団およびTPS≧1%集団の双方で確認された。ITT集団の解析では、無再発生存期間はN群で20.8ヶ月(95%信頼区間16.5-27.6)、P群で10.8ヶ月(95%信頼区間8.3-13.9)で、ハザード比は0.70(95%信頼区間0.57-0.86)、p=0.0008だった。TPS≧1%集団では、無再発生存期間はN群で未到達(95%信頼区間21.2ヶ月-未到達)、P群で8.4ヶ月(95%信頼区間5.6-21.2)で、ハザード比は0.55(95%信頼区間0.39-0.77、p=0.0005)だった。

PD-L1陰性の患者集団(全体の58%)を対象とした探索的解析では、P群に対するN群の無再発生存期間延長効果に関するハザード比は0.83(95%信頼区間0.64-1.08)で有意差に至らなかった。全生存期間に関するデータ集積は、死亡イベントが全体の33%しか発生していないためまだ解析には不十分だった。上位尿路患者を対象としたサブグループ解析では、37人の死亡イベントが発生していた(N群20人、P群17人)。

N群において20%以上の患者に認められた高頻度の有害事象は、発疹、倦怠感、下痢、掻痒、筋肉痛、尿路感染症だった。

なお、尿路上皮がんに対する術後補助療法としてのニボルマブの推奨投与法は、240mgを2週間ごとか、もしくは480mgを4週間ごととされた。

2021年08月26日

患者の理解度に合わせた、必要にして十分な病状説明と同意の取得

インフォームド・コンセント、インフォームド・アセントといった言葉がある。

インフォームド・コンセントは、「医療者による説明を十分に理解したうえで(インフォームド)、 患者が検査や治療の実施に自発的に同意する(コンセント)こと」だそうだ。

英語の語感からすれば、十分な説明を受けた「患者が」、検査や治療の実施に同意を与えるということであり、インフォームド・コンセントの主体は医療者ではなくて患者である。

インフォームド・アセントも同様で、子供を対象とした臨床試験の現場から発生した用語らしいが、本質的にはインフォームド・コンセントと変わらない。

親権者からインフォームド・コンセントを受けた前提で、インフォームド・アセントとは、「子どもの理解度に応じてわかりやすく臨床試験について説明し、子ども自身が発達に応じた理解をもって了承(合意)すること」だそうだ。

説明を受ける側の理解力によって、コンセントといったり、アセントと言い換えたりしていると考えて、概ね間違いないだろう。

由来が子供を対象とした臨床試験ではあるが、大人が相手であっても、インフォームド・アセントの方が医療面接における哲学としては馴染みやすい気がする。

肺がん診療もそうだが、現代医療はあまりにも複雑になってしまった。

本ブログに日々書いている学会発表や論文報告の内容を、一般的な患者が理解できるとは思えない。

あえてインフォームド・コンセントやら、インフォームド・アセントといった横文字を使わずに日本語で書き記すなら、「患者の理解度に合わせた、必要にして十分な病状説明と同意の取得」といったところだろうか。

例えば、

「あなたの局所進行非小細胞肺がんに対して、術前補助化学療法後の根治的外科切除と、化学放射線療法後の免疫チェックポイント維持療法の、どちらがいいですか」

と聞かれても、一般的な患者はおろか、一般内科医でもどちらがいいかなど決めきれないだろう。

どちらがいいかは、治療主体となる担当医(アグレッシブな外科医なら前者を推すだろうし、標準的な腫瘍内科医なら迷わず後者を選ぶだろう)によっても意見が異なるし、どちらが優位かといった議論を始めると、もはや宗教論争の様相を呈してくる。

むしろ、自分が自信を持って勧められる治療を提示し、そのメリット・デメリット、次に勧められる治療の提示と比較、くらいで必要にして十分なのではないか。

悪い知らせを伝える場面でのSPIKESほどに厳密でなくてもいいが、面談の冒頭に少し世間話をして、患者や家族の理解力を推し量るコミュニケーション能力が欲しい。

その上で、相手の理解力に合わせた必要十分な説明(口で言うほど簡単にはまとめられないが)をして、同意を求めればよい。

理解力の乏しい相手に複雑な話をしても、お互い時間を浪費するだけだし、情報に飢えている相手に簡単な話しかしないと、相互信頼の問題に発展しかねない。

一律に同じような質の病状説明をするのではなく、相手にとってどんな説明が必要にして十分なのか、短時間で見極める感受性・洞察力・観察力を養いたいものである。

インフォームド・コンセントは、「医療者による説明を十分に理解したうえで(インフォームド)、 患者が検査や治療の実施に自発的に同意する(コンセント)こと」だそうだ。

英語の語感からすれば、十分な説明を受けた「患者が」、検査や治療の実施に同意を与えるということであり、インフォームド・コンセントの主体は医療者ではなくて患者である。

インフォームド・アセントも同様で、子供を対象とした臨床試験の現場から発生した用語らしいが、本質的にはインフォームド・コンセントと変わらない。

親権者からインフォームド・コンセントを受けた前提で、インフォームド・アセントとは、「子どもの理解度に応じてわかりやすく臨床試験について説明し、子ども自身が発達に応じた理解をもって了承(合意)すること」だそうだ。

説明を受ける側の理解力によって、コンセントといったり、アセントと言い換えたりしていると考えて、概ね間違いないだろう。

由来が子供を対象とした臨床試験ではあるが、大人が相手であっても、インフォームド・アセントの方が医療面接における哲学としては馴染みやすい気がする。

肺がん診療もそうだが、現代医療はあまりにも複雑になってしまった。

本ブログに日々書いている学会発表や論文報告の内容を、一般的な患者が理解できるとは思えない。

あえてインフォームド・コンセントやら、インフォームド・アセントといった横文字を使わずに日本語で書き記すなら、「患者の理解度に合わせた、必要にして十分な病状説明と同意の取得」といったところだろうか。

例えば、

「あなたの局所進行非小細胞肺がんに対して、術前補助化学療法後の根治的外科切除と、化学放射線療法後の免疫チェックポイント維持療法の、どちらがいいですか」

と聞かれても、一般的な患者はおろか、一般内科医でもどちらがいいかなど決めきれないだろう。

どちらがいいかは、治療主体となる担当医(アグレッシブな外科医なら前者を推すだろうし、標準的な腫瘍内科医なら迷わず後者を選ぶだろう)によっても意見が異なるし、どちらが優位かといった議論を始めると、もはや宗教論争の様相を呈してくる。

むしろ、自分が自信を持って勧められる治療を提示し、そのメリット・デメリット、次に勧められる治療の提示と比較、くらいで必要にして十分なのではないか。

悪い知らせを伝える場面でのSPIKESほどに厳密でなくてもいいが、面談の冒頭に少し世間話をして、患者や家族の理解力を推し量るコミュニケーション能力が欲しい。

その上で、相手の理解力に合わせた必要十分な説明(口で言うほど簡単にはまとめられないが)をして、同意を求めればよい。

理解力の乏しい相手に複雑な話をしても、お互い時間を浪費するだけだし、情報に飢えている相手に簡単な話しかしないと、相互信頼の問題に発展しかねない。

一律に同じような質の病状説明をするのではなく、相手にとってどんな説明が必要にして十分なのか、短時間で見極める感受性・洞察力・観察力を養いたいものである。

2021年08月25日

広い意味でのチーム医療

ちょっと肺がん診療とは話題が離れるかもしれないけれど。

今の職場では、これまでの職場よりも遥かに他の職員の力に頼ることが多い。

医師になって3-4年目くらいまでは、担当患者の福祉関連業務や施設入居調整など、全部自分でしていたような気がする。

今では、かなり分業化されている。

最近、外来で定期診療していた患者さんが亡くなられた。

もう何十年も前に脳出血を患い、右不全片麻痺、運動性失語の後遺障害があった。

終日車いす生活をしていて、日常生活全般において介助を要する。

その介護の担い手は、認知症を患うも体はそれなりに元気なご主人で、ご自宅で二人で生活していた。

本人はもとより、ご主人の認知症も進行するにつれ、家庭での生活が徐々に荒れていった。

腐った食品が食卓に上るのは当たり前。

汚物まみれのベッドで眠りにつく。

おむつは替えてもらえない。

当然、定期内服薬の管理はご夫妻ともにままならない。

病院で診療することしかできない医師には、直接生活面の支援をする力はない。

遠方に住まうご家族は、様子を見に来れても週末くらいで、新型コロナウイルス感染症が蔓延してしまうとそもそも県をまたげない。

結果として、尿路感染症、急性腸炎、脱水、転落による骨折などで、入退院を繰り返すことになる。

バリエーションは様々あるかもしれないが、子供たちと離れて暮らさざるを得ない独居老人世帯、老々介護世帯は、どこもこんな感じだろう。

そんな中、様々なプロが二人の生活を支えてくれる。

家庭環境まで含めた生活全般を把握し、ケアプランを作成して管理するケアマネージャー。

体調の変化、服薬管理、病状悪化時の受診手続きなどを担う訪問看護師。

食事の準備、選択、入浴などを支援するホームヘルパー。

訪問看護師と絶えず情報交換し、受診時の診療に活かそうとする外来看護師。

病状悪化時に入院生活の支援を行う病棟看護師、介護福祉士。

事務手続きの支援、金銭的負担軽減支援を行う医事課職員。

退院後の生活設計(長期入院療養するのか、施設に入るのか、環境を整えて自宅退院を目指すのか)と必要な諸手続き、他の医療機関との連携業務を担う医療ソーシャルワーカー。

できるだけ本人の能力を活かして社会復帰を促す理学療法士、作業療法士、言語聴覚士。

入院療養中の栄養管理、食種調整を行う栄養士、管理栄養士。

必要に応じて心理面のサポートをする臨床心理士。

ざっと数え挙げるだけでも、これだけの専門職が患者の生活を支えている。

そして、直接患者には接しないものの、療養環境の維持に必要不可欠な職種がまだある。

施設管理課のスタッフや、病院清掃に携わるスタッフである。

今の勤め先では、病院食の調理や清掃業務は外部委託している。

どちらの職種も極めて朝が早い。

私よりも若いスタッフが、朝の5時や6時(場合によってはもっと早いかも)から黙々と勤務しておられるのを当直勤務中にお見掛けすると、本当に頭が下がる。

今回取り上げた患者は、約2か月前に体調不良で入院し、精査したところ進行S状結腸癌が見つかった。

認知機能低下(による病状理解不能)とPS低下のため支持療法のみで経過観察の方針となり、先日亡くなった。

もう20日以上たつが、ご主人は未だに奥さんが亡くなられたことを理解できないでいるらしい。

切ない。

今の職場では、これまでの職場よりも遥かに他の職員の力に頼ることが多い。

医師になって3-4年目くらいまでは、担当患者の福祉関連業務や施設入居調整など、全部自分でしていたような気がする。

今では、かなり分業化されている。

最近、外来で定期診療していた患者さんが亡くなられた。

もう何十年も前に脳出血を患い、右不全片麻痺、運動性失語の後遺障害があった。

終日車いす生活をしていて、日常生活全般において介助を要する。

その介護の担い手は、認知症を患うも体はそれなりに元気なご主人で、ご自宅で二人で生活していた。

本人はもとより、ご主人の認知症も進行するにつれ、家庭での生活が徐々に荒れていった。

腐った食品が食卓に上るのは当たり前。

汚物まみれのベッドで眠りにつく。

おむつは替えてもらえない。

当然、定期内服薬の管理はご夫妻ともにままならない。

病院で診療することしかできない医師には、直接生活面の支援をする力はない。

遠方に住まうご家族は、様子を見に来れても週末くらいで、新型コロナウイルス感染症が蔓延してしまうとそもそも県をまたげない。

結果として、尿路感染症、急性腸炎、脱水、転落による骨折などで、入退院を繰り返すことになる。

バリエーションは様々あるかもしれないが、子供たちと離れて暮らさざるを得ない独居老人世帯、老々介護世帯は、どこもこんな感じだろう。

そんな中、様々なプロが二人の生活を支えてくれる。

家庭環境まで含めた生活全般を把握し、ケアプランを作成して管理するケアマネージャー。

体調の変化、服薬管理、病状悪化時の受診手続きなどを担う訪問看護師。

食事の準備、選択、入浴などを支援するホームヘルパー。

訪問看護師と絶えず情報交換し、受診時の診療に活かそうとする外来看護師。

病状悪化時に入院生活の支援を行う病棟看護師、介護福祉士。

事務手続きの支援、金銭的負担軽減支援を行う医事課職員。

退院後の生活設計(長期入院療養するのか、施設に入るのか、環境を整えて自宅退院を目指すのか)と必要な諸手続き、他の医療機関との連携業務を担う医療ソーシャルワーカー。

できるだけ本人の能力を活かして社会復帰を促す理学療法士、作業療法士、言語聴覚士。

入院療養中の栄養管理、食種調整を行う栄養士、管理栄養士。

必要に応じて心理面のサポートをする臨床心理士。

ざっと数え挙げるだけでも、これだけの専門職が患者の生活を支えている。

そして、直接患者には接しないものの、療養環境の維持に必要不可欠な職種がまだある。

施設管理課のスタッフや、病院清掃に携わるスタッフである。

今の勤め先では、病院食の調理や清掃業務は外部委託している。

どちらの職種も極めて朝が早い。

私よりも若いスタッフが、朝の5時や6時(場合によってはもっと早いかも)から黙々と勤務しておられるのを当直勤務中にお見掛けすると、本当に頭が下がる。

今回取り上げた患者は、約2か月前に体調不良で入院し、精査したところ進行S状結腸癌が見つかった。

認知機能低下(による病状理解不能)とPS低下のため支持療法のみで経過観察の方針となり、先日亡くなった。

もう20日以上たつが、ご主人は未だに奥さんが亡くなられたことを理解できないでいるらしい。

切ない。

2021年08月24日

EGFRエクソン20挿入変異に対するAmivantamab

EGFRエクソン20挿入変異。

今回取り上げる論文の記載を借りるならば、その特徴は以下の通り。

・EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がんの中では、3番目に頻度が多い(多く見積もってEGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がんの12%)

・多様性に富む患者集団で、次世代シーケンサーで解析したところ、100種類以上に分類できる

・EGFRチロシンキナーゼ阻害薬結合部位の立体構造を改変し、EGFRチロシンキナーゼ阻害薬が結合しにくい

・EGFRチロシンキナーゼ阻害薬の奏効割合は0-9%に留まる

・ドライバー遺伝子変異のない非小細胞肺がんに準じた戦略で治療することになる

・生存期間中央値は16ヶ月程度で、EGFRチロシンキナーゼ阻害薬の治療効果が期待できるEGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がんの39ヶ月と比べると大きく治療成績が劣る

・この患者集団に対するプラチナ併用化学療法後の二次治療における奏効割合は13%、無増悪生存期間中央値は3.5ヶ月、生存期間中央値は12.5ヶ月

・本変異を治療対象として開発されたEGFRチロシンキナーゼ阻害薬として、これまでPoziotinibとMobocertinibが報告されている。

・Poziotinibの奏効割合は14.8%(95%信頼区間8.9-22.6)、無増悪生存期間中央値は4.2ヶ月(95%信頼区間3.7-6.6)

→EGFR Exon 20挿入変異とpoziotinib・・・ZENITH20試験コホート1の中間解析

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e974052.html

・プラチナ併用化学療法歴のあるEGFRエクソン20挿入変異陽性非小細胞肺がんに対するMobocertinibの奏効割合は26%(95%信頼区間19-35)、無増悪生存期間中央値は7.3ヶ月(95%信頼区間5.5-10.2)

→EGFRエクソン20挿入変異を有する非小細胞肺がんに対するMobocertinib(TAK-788)再び

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e992417.html

今回の報告によると、プラチナ併用化学療法歴のあるEGFRエクソン20挿入変異陽性非小細胞肺がんに対するAmivantamabの治療成績は、奏効割合40%(95%信頼区間29-51)、無増悪生存期間中央値8.3ヶ月(95%信頼区間6.5-10.9)とMoboceritinibよりやや優れており、かつ消化器毒性が低く抑えられている(下痢12%、嘔気19%、胃炎21%、嘔吐11%)ため、より実臨床に導入しやすい。

一方で皮膚トラブル(発疹、爪囲炎)の頻度が高いため、皮膚科医の協力が不可欠だろう。

Amivantamab in EGFR Exon 20 Insertion–Mutated Non–Small-Cell Lung Cancer Progressing on Platinum Chemotherapy: Initial Results From the CHRYSALIS Phase I Study

Keunchil Park et al., DOI: 10.1200/JCO.21.00662 Journal of Clinical Oncology

Published online August 02, 2021.

目的:

EGFRエクソン20挿入変異(Exon20ins)を有する非小細胞肺がんは、既存のEGFRチロシンキナーゼ阻害薬への耐性をもともと持っている。AmivantamabはEGFRおよびMET双方に結合し免疫担当細胞を引き付ける活性を持つ抗体医薬であり、それぞれの受容体の細胞外ドメインに結合し、チロシンキナーゼ阻害薬結合部位における耐性化に関わらず効果を発揮する。

方法:

CHRYSTALIS試験は第I相のオープンラベル、用量漸増および用量拡大試験であり、EGFR20insを有する非小細胞肺がん患者(EGFR20insNSCLC)を対象とした。主要評価項目は用量制限毒性と奏効割合とした。今回は、プラチナ併用化学療法後のEGFR20insNSCLC患者集団に対して、Amivantamabを推奨用量である1,050mg(体重80kg以上の患者では1,400mg)で、当初4週間は毎週投与、5週目以降は隔週投与のスケジュールで使用した結果について報告する。

結果:

効果判定対象とした患者集団(n=81人)の背景は、年齢:中央値62歳(42-84)、人種:アジア人40人(49%)、白人30人(37%)、PS:0は26人(37%)、1は54人(67%)、組織型:腺がん77人(95%)、遠隔転移巣:骨34人(42%)、脳18人(22%)、過去の薬物療法レジメン数:中央値2レジメン(1-7)、免疫チェックポイント阻害薬治療歴あり:37人(46%)、EGFRチロシンキナーゼ阻害薬治療歴あり:19人(23%)だった。奏効割合は40%(95%信頼区間29-51)で、完全奏効例も3人認めた。奏効持続期間中央値は11.1ヶ月(95%信頼区間6.9-未到達)だった。無増悪生存期間中央値は8.3ヶ月(95%信頼区間6.5-10.9)、解析時点までの死亡イベントが23件でimmatureではあるが、全生存期間中央値は22.8ヶ月(95%信頼区間14.6-未到達)だった。安全性評価対象とした患者集団(n=114)で頻度が高かった有害事象は、発疹98人(86%)、インフュージョン・リアクション75人(66%)、爪囲炎51人(45%)だった。また、頻度が高かったGrade 3-4の有害事象は、高カリウム血症6人(5%)、発疹、肺塞栓症、下痢、好中球減少症がそれぞれ4人(4%)だった。有害事象に伴う投与量減量は13%、治療中止は4%あった。

結論:

新しい抗腫瘍メカニズムの治療薬Amivantamabは、プラチナ併用化学療法治療後に病勢進行に至ったEGFR20insNSCLCに対して、確かな、かつ持続的な抗腫瘍効果を示し、安全性も忍容可能だった。

今回取り上げる論文の記載を借りるならば、その特徴は以下の通り。

・EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がんの中では、3番目に頻度が多い(多く見積もってEGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がんの12%)

・多様性に富む患者集団で、次世代シーケンサーで解析したところ、100種類以上に分類できる

・EGFRチロシンキナーゼ阻害薬結合部位の立体構造を改変し、EGFRチロシンキナーゼ阻害薬が結合しにくい

・EGFRチロシンキナーゼ阻害薬の奏効割合は0-9%に留まる

・ドライバー遺伝子変異のない非小細胞肺がんに準じた戦略で治療することになる

・生存期間中央値は16ヶ月程度で、EGFRチロシンキナーゼ阻害薬の治療効果が期待できるEGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がんの39ヶ月と比べると大きく治療成績が劣る

・この患者集団に対するプラチナ併用化学療法後の二次治療における奏効割合は13%、無増悪生存期間中央値は3.5ヶ月、生存期間中央値は12.5ヶ月

・本変異を治療対象として開発されたEGFRチロシンキナーゼ阻害薬として、これまでPoziotinibとMobocertinibが報告されている。

・Poziotinibの奏効割合は14.8%(95%信頼区間8.9-22.6)、無増悪生存期間中央値は4.2ヶ月(95%信頼区間3.7-6.6)

→EGFR Exon 20挿入変異とpoziotinib・・・ZENITH20試験コホート1の中間解析

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e974052.html

・プラチナ併用化学療法歴のあるEGFRエクソン20挿入変異陽性非小細胞肺がんに対するMobocertinibの奏効割合は26%(95%信頼区間19-35)、無増悪生存期間中央値は7.3ヶ月(95%信頼区間5.5-10.2)

→EGFRエクソン20挿入変異を有する非小細胞肺がんに対するMobocertinib(TAK-788)再び

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e992417.html

今回の報告によると、プラチナ併用化学療法歴のあるEGFRエクソン20挿入変異陽性非小細胞肺がんに対するAmivantamabの治療成績は、奏効割合40%(95%信頼区間29-51)、無増悪生存期間中央値8.3ヶ月(95%信頼区間6.5-10.9)とMoboceritinibよりやや優れており、かつ消化器毒性が低く抑えられている(下痢12%、嘔気19%、胃炎21%、嘔吐11%)ため、より実臨床に導入しやすい。

一方で皮膚トラブル(発疹、爪囲炎)の頻度が高いため、皮膚科医の協力が不可欠だろう。

Amivantamab in EGFR Exon 20 Insertion–Mutated Non–Small-Cell Lung Cancer Progressing on Platinum Chemotherapy: Initial Results From the CHRYSALIS Phase I Study

Keunchil Park et al., DOI: 10.1200/JCO.21.00662 Journal of Clinical Oncology

Published online August 02, 2021.

目的:

EGFRエクソン20挿入変異(Exon20ins)を有する非小細胞肺がんは、既存のEGFRチロシンキナーゼ阻害薬への耐性をもともと持っている。AmivantamabはEGFRおよびMET双方に結合し免疫担当細胞を引き付ける活性を持つ抗体医薬であり、それぞれの受容体の細胞外ドメインに結合し、チロシンキナーゼ阻害薬結合部位における耐性化に関わらず効果を発揮する。

方法:

CHRYSTALIS試験は第I相のオープンラベル、用量漸増および用量拡大試験であり、EGFR20insを有する非小細胞肺がん患者(EGFR20insNSCLC)を対象とした。主要評価項目は用量制限毒性と奏効割合とした。今回は、プラチナ併用化学療法後のEGFR20insNSCLC患者集団に対して、Amivantamabを推奨用量である1,050mg(体重80kg以上の患者では1,400mg)で、当初4週間は毎週投与、5週目以降は隔週投与のスケジュールで使用した結果について報告する。

結果:

効果判定対象とした患者集団(n=81人)の背景は、年齢:中央値62歳(42-84)、人種:アジア人40人(49%)、白人30人(37%)、PS:0は26人(37%)、1は54人(67%)、組織型:腺がん77人(95%)、遠隔転移巣:骨34人(42%)、脳18人(22%)、過去の薬物療法レジメン数:中央値2レジメン(1-7)、免疫チェックポイント阻害薬治療歴あり:37人(46%)、EGFRチロシンキナーゼ阻害薬治療歴あり:19人(23%)だった。奏効割合は40%(95%信頼区間29-51)で、完全奏効例も3人認めた。奏効持続期間中央値は11.1ヶ月(95%信頼区間6.9-未到達)だった。無増悪生存期間中央値は8.3ヶ月(95%信頼区間6.5-10.9)、解析時点までの死亡イベントが23件でimmatureではあるが、全生存期間中央値は22.8ヶ月(95%信頼区間14.6-未到達)だった。安全性評価対象とした患者集団(n=114)で頻度が高かった有害事象は、発疹98人(86%)、インフュージョン・リアクション75人(66%)、爪囲炎51人(45%)だった。また、頻度が高かったGrade 3-4の有害事象は、高カリウム血症6人(5%)、発疹、肺塞栓症、下痢、好中球減少症がそれぞれ4人(4%)だった。有害事象に伴う投与量減量は13%、治療中止は4%あった。

結論:

新しい抗腫瘍メカニズムの治療薬Amivantamabは、プラチナ併用化学療法治療後に病勢進行に至ったEGFR20insNSCLCに対して、確かな、かつ持続的な抗腫瘍効果を示し、安全性も忍容可能だった。

2021年08月23日

EGFRエクソン20挿入変異を有する非小細胞肺がんに対するMobocertinib(TAK-788)再び

Mobocertinib(TAK-788)は以前にも取り上げたことがある。

・EGFR exon 20挿入変異とTAK-788

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e972622.html

このときは、第I / II相試験までの段階であり、患者総数は28人と限られていた。

今回は100人規模まで患者集積を拡大した上での結果が報告されており、よりデータの信頼性が増していると考えられる。

奏効割合、無増悪生存期間ともに競争相手であるpoziotinibより一歩リードと見える。

一方、両薬剤に共通するのは高頻度の非血液毒性であり、今後実地臨床への導入を目指すにあたり問題となりそうだ。

その点、抗体医薬であるAmivantamabは消化器毒性が相対的に低く抑えられており、さらに一歩リードと言えるかもしれない。

Amivantamabについては後日別の記事で触れる。

Mobocertinib in NSCLC With EGFR Exon 20 Insertions: Results From EXCLAIM and Pooled Platinum-Pretreated Patient Populations

C.Zhou et al., 2020 World Conference on Lung Cancer abst. #OA04.03

DOI:https://doi.org/10.1016/j.jtho.2021.01.283

背景:

Mobocertinib(TAK-788)はEGFRエクソン20挿入変異(EGFR20ins)を治療標的としてデザインされた新規のチロシンキナーゼ阻害薬である。今回は、Mobocertinibの第I / II相試験及びその拡大コホート試験であるEXCLAIM試験において、プラチナ併用化学療法歴のあるEGFR20ins陽性非小細胞肺がん患者を対象として解析を行った。

方法:

今回対象としたのは3段階に分かれた臨床試験で、第I相:用量漸増フェーズ、第II相:用量拡大フェーズおよびEXCLAIM試験:拡大コホートフェーズの各段階に参加した患者を対象とした。EXCLAIM試験でプロトコール治療を受けた患者96人、プラチナ併用化学療法歴のある患者(第I相+第II相から28人、EXCLAIM試験から86人の計114人)を解析対象とした。対象となった患者は全て、Mobocertinib 160mgを1日1回服用した。参加適格条件は、局所進行ないしは進行EGFR20ins陽性非小細胞肺がん患者で、ECOG-PS 0-1、1レジメン以上の薬物療法歴があることとした。主要評価項目はRECIST ver.1.1準拠の奏効割合とした。

結果:

EXCLAIM試験では、96人の患者が登録されプロトコール治療を受けた。年齢中央値59歳(27-80)、女性65%、アジア人69%、2レジメン以上の薬物療法歴のある患者が49%(レジメン数1-4)だった。治療継続期間中央値は6.5ヶ月(0-14)だった。奏効割合は23%(22/96、95%信頼区間15-33)だった。奏効持続期間中央値は未到達だった。病勢コントロール割合は76%(95%信頼区間66-84)、無増悪生存期間中央値は7.3ヶ月(95%信頼区間5.5-10.2)だった。プラチナ併用化学療法歴のある患者集団では、114人が解析対象となった。年齢中央値60歳(27-84)、女性66%、アジア人60%、2レジメン以上の薬物療法歴のある患者が59%(レジメン数1-7)だった。治療継続期間中央値は7ヶ月(0-31)だった。2020年5月29日のデータカットオフの時点で、38人(33%)の患者がプロトコール治療を継続していた。奏効割合は26%(30/114、95%信頼区間19-35)だった。病勢コントロール割合は78%(69-85)、無増悪生存期間中央値は7.3ヶ月(95%信頼区間5.5-10.2)、12ヶ月無増悪生存割合は33%(95%信頼区間21-47)だった。腫瘍縮小効果は、アジア人であるか否か、脳転移を有するか否かを含め、概ねどの患者サブグループでも認められた。頻度の高い有害事象(発現頻度30%以上)は下痢(90%)、発疹(45%)、爪囲炎(34%)、嘔気(32%)、食欲不振(32%)、乾皮症(30%)、嘔吐(30%)だった。Grade 3以上の頻度の高い有害事象(発現頻度5%以上)は下痢(22%)、貧血(5%)、呼吸困難(5%)だった。19人(17%)は有害事象のためにプロトコール治療を中断し、その原因は下痢(4%)と嘔気(4%)だった。EXCLAIM試験で観察された有害事象プロファイルは、概ねプラチナ併用化学療法歴のある患者集団で認められたそれと同様だった。

結論:

治療歴のあるEGFR20ins陽性非小細胞肺がん患者に対し、Mobocertinibは臨床的に有益で、対処可能な安全性を示した。

・EGFR exon 20挿入変異とTAK-788

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e972622.html

このときは、第I / II相試験までの段階であり、患者総数は28人と限られていた。

今回は100人規模まで患者集積を拡大した上での結果が報告されており、よりデータの信頼性が増していると考えられる。

奏効割合、無増悪生存期間ともに競争相手であるpoziotinibより一歩リードと見える。

一方、両薬剤に共通するのは高頻度の非血液毒性であり、今後実地臨床への導入を目指すにあたり問題となりそうだ。

その点、抗体医薬であるAmivantamabは消化器毒性が相対的に低く抑えられており、さらに一歩リードと言えるかもしれない。

Amivantamabについては後日別の記事で触れる。

Mobocertinib in NSCLC With EGFR Exon 20 Insertions: Results From EXCLAIM and Pooled Platinum-Pretreated Patient Populations

C.Zhou et al., 2020 World Conference on Lung Cancer abst. #OA04.03

DOI:https://doi.org/10.1016/j.jtho.2021.01.283

背景:

Mobocertinib(TAK-788)はEGFRエクソン20挿入変異(EGFR20ins)を治療標的としてデザインされた新規のチロシンキナーゼ阻害薬である。今回は、Mobocertinibの第I / II相試験及びその拡大コホート試験であるEXCLAIM試験において、プラチナ併用化学療法歴のあるEGFR20ins陽性非小細胞肺がん患者を対象として解析を行った。

方法:

今回対象としたのは3段階に分かれた臨床試験で、第I相:用量漸増フェーズ、第II相:用量拡大フェーズおよびEXCLAIM試験:拡大コホートフェーズの各段階に参加した患者を対象とした。EXCLAIM試験でプロトコール治療を受けた患者96人、プラチナ併用化学療法歴のある患者(第I相+第II相から28人、EXCLAIM試験から86人の計114人)を解析対象とした。対象となった患者は全て、Mobocertinib 160mgを1日1回服用した。参加適格条件は、局所進行ないしは進行EGFR20ins陽性非小細胞肺がん患者で、ECOG-PS 0-1、1レジメン以上の薬物療法歴があることとした。主要評価項目はRECIST ver.1.1準拠の奏効割合とした。

結果:

EXCLAIM試験では、96人の患者が登録されプロトコール治療を受けた。年齢中央値59歳(27-80)、女性65%、アジア人69%、2レジメン以上の薬物療法歴のある患者が49%(レジメン数1-4)だった。治療継続期間中央値は6.5ヶ月(0-14)だった。奏効割合は23%(22/96、95%信頼区間15-33)だった。奏効持続期間中央値は未到達だった。病勢コントロール割合は76%(95%信頼区間66-84)、無増悪生存期間中央値は7.3ヶ月(95%信頼区間5.5-10.2)だった。プラチナ併用化学療法歴のある患者集団では、114人が解析対象となった。年齢中央値60歳(27-84)、女性66%、アジア人60%、2レジメン以上の薬物療法歴のある患者が59%(レジメン数1-7)だった。治療継続期間中央値は7ヶ月(0-31)だった。2020年5月29日のデータカットオフの時点で、38人(33%)の患者がプロトコール治療を継続していた。奏効割合は26%(30/114、95%信頼区間19-35)だった。病勢コントロール割合は78%(69-85)、無増悪生存期間中央値は7.3ヶ月(95%信頼区間5.5-10.2)、12ヶ月無増悪生存割合は33%(95%信頼区間21-47)だった。腫瘍縮小効果は、アジア人であるか否か、脳転移を有するか否かを含め、概ねどの患者サブグループでも認められた。頻度の高い有害事象(発現頻度30%以上)は下痢(90%)、発疹(45%)、爪囲炎(34%)、嘔気(32%)、食欲不振(32%)、乾皮症(30%)、嘔吐(30%)だった。Grade 3以上の頻度の高い有害事象(発現頻度5%以上)は下痢(22%)、貧血(5%)、呼吸困難(5%)だった。19人(17%)は有害事象のためにプロトコール治療を中断し、その原因は下痢(4%)と嘔気(4%)だった。EXCLAIM試験で観察された有害事象プロファイルは、概ねプラチナ併用化学療法歴のある患者集団で認められたそれと同様だった。

結論:

治療歴のあるEGFR20ins陽性非小細胞肺がん患者に対し、Mobocertinibは臨床的に有益で、対処可能な安全性を示した。

2021年08月22日

RET融合遺伝子陽性肺がんに対するアレクチニブ・・・ALL-RET試験

アレクチニブにはRET阻害作用もあるから、ということで企画された本試験。

蓋を開けてみれば奏効割合4%ということで、ドライバー遺伝子変異を有する進行非小細胞肺がんに対する治療としては力不足と言わざるを得ない。

Phase 1/2 study of alectinib in RET-rearranged previously-treated non-small cell lung cancer (ALL-RET)

Shinji Takeuchi et al., Transl Lung Cancer Res. 2021 Jan; 10(1): 314–325.

doi: 10.21037/tlcr-20-549

背景:

RET遺伝子再構成は非小細胞肺がん全体の1-2%に起こるドライバー遺伝子異常である。1回300mgもしくは600mgを1日2回で使用されるアレクチニブは、日本をはじめ各国でALK遺伝子再構成陽性非小細胞肺がんに対して適応承認されている。また、アレクチニブはRET遺伝子再構成に対しても薬理活性を示すことから、日本人RET遺伝子再構成陽性非小細胞肺がん患者を対象に、アレクチニブの有効性を検証する第I / II相試験を計画した。

方法:

本試験は単アーム、オープンラベル、多施設共同第I / II相試験として計画した。全国的なドライバー遺伝子変異スクリーニングネットワークであるLC-SCRUM Japanにおいて見いだされた、治療歴のあるRET遺伝子再構成陽性非小細胞肺がん患者を対象に患者集積を行った。第I相部分では、アレクチニブ(1回600mgもしくは1回450mgを1日2回)の安全性を確認するために、3+3デザインのもとで患者に投与した。第II相部分では、第I相試験で決定した推奨用量に沿ってアレクチニブを投与した。主要評価項目は、RET阻害薬治療歴がなく、アレクチニブを推奨用量で使用した患者集団における奏効割合とした。

結果:

34人の患者がアレクチニブの投与を受けた。第I相部分のコホート1(1回600mgを1日2回)では、6人中5人の患者でのべ5件の用量制限毒性を認め、その中にはGrade 3の皮疹、Grade 3の血小板減少イベントを含んでいた。コホート2(1回450mgを1日2回)では、3人の患者に投与し用量制限毒性を認めなかった。そのたえ、第II相部分での推奨用量は1回450mgを1日2回に決定した。25人のRET阻害薬未治療患者を対象に解析したところ、奏効割合は4%(1/25)、プロトコール治療開始から8週間時点での病勢コントロール割合は52%(13/25)だった。無増悪生存期間中央値は3.4ヶ月(95%信頼区間2.0-5.4)、生存期間中央値は19.0ヶ月(95%信頼区間4.5-未到達)だった。第II相部分で発生した肺臓炎を含め、Grade 3の有害事象を4%で認めた。

結論:

RET遺伝子再構成陽性非小細胞肺がんに対するアレクチニブの活性は限られていた。

蓋を開けてみれば奏効割合4%ということで、ドライバー遺伝子変異を有する進行非小細胞肺がんに対する治療としては力不足と言わざるを得ない。

Phase 1/2 study of alectinib in RET-rearranged previously-treated non-small cell lung cancer (ALL-RET)

Shinji Takeuchi et al., Transl Lung Cancer Res. 2021 Jan; 10(1): 314–325.

doi: 10.21037/tlcr-20-549

背景:

RET遺伝子再構成は非小細胞肺がん全体の1-2%に起こるドライバー遺伝子異常である。1回300mgもしくは600mgを1日2回で使用されるアレクチニブは、日本をはじめ各国でALK遺伝子再構成陽性非小細胞肺がんに対して適応承認されている。また、アレクチニブはRET遺伝子再構成に対しても薬理活性を示すことから、日本人RET遺伝子再構成陽性非小細胞肺がん患者を対象に、アレクチニブの有効性を検証する第I / II相試験を計画した。

方法:

本試験は単アーム、オープンラベル、多施設共同第I / II相試験として計画した。全国的なドライバー遺伝子変異スクリーニングネットワークであるLC-SCRUM Japanにおいて見いだされた、治療歴のあるRET遺伝子再構成陽性非小細胞肺がん患者を対象に患者集積を行った。第I相部分では、アレクチニブ(1回600mgもしくは1回450mgを1日2回)の安全性を確認するために、3+3デザインのもとで患者に投与した。第II相部分では、第I相試験で決定した推奨用量に沿ってアレクチニブを投与した。主要評価項目は、RET阻害薬治療歴がなく、アレクチニブを推奨用量で使用した患者集団における奏効割合とした。

結果:

34人の患者がアレクチニブの投与を受けた。第I相部分のコホート1(1回600mgを1日2回)では、6人中5人の患者でのべ5件の用量制限毒性を認め、その中にはGrade 3の皮疹、Grade 3の血小板減少イベントを含んでいた。コホート2(1回450mgを1日2回)では、3人の患者に投与し用量制限毒性を認めなかった。そのたえ、第II相部分での推奨用量は1回450mgを1日2回に決定した。25人のRET阻害薬未治療患者を対象に解析したところ、奏効割合は4%(1/25)、プロトコール治療開始から8週間時点での病勢コントロール割合は52%(13/25)だった。無増悪生存期間中央値は3.4ヶ月(95%信頼区間2.0-5.4)、生存期間中央値は19.0ヶ月(95%信頼区間4.5-未到達)だった。第II相部分で発生した肺臓炎を含め、Grade 3の有害事象を4%で認めた。

結論:

RET遺伝子再構成陽性非小細胞肺がんに対するアレクチニブの活性は限られていた。

2021年08月21日

ナブパクリタキセル、まさかの供給停止

このところ有効性を示唆する報告が相次ぎ、確固たる地位を気付きつつあると思われたナブパクリタキセル=商品名アブラキサンだが、まさかの供給一時停止の通知が入ってきた。

https://www.taiho.co.jp/medical/news/files/pdf/E20210818_1.pdf

2021 年 8 月

供給に関するお詫び

製造販売元 大鵬薬品工業株式会社

謹啓

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社『アブラキサン点滴静注用 100mg』におきまして、海外生産拠点である ABRAXIS BIOSCIENCE, LLC (Bristol-Myers Squibb Company の子会社)より製造工程に関する定期的な検証にて再評価が必要となる旨の連絡があり、2021 年 10 月以降 当該製品の安定供給に一時的な支障を来すこととなりました。

つきましては、甚だ勝手ではございますが代理店・販売会社への出庫調整の後、在庫がなくなり次第、供給を一時停止させていただきたく謹んでご連絡申し上げます。なお、現在流通している製品に品質上の問題はございません。現在のところ、供給一時停止後の再開時期については検討中ですが、製造元と緊密に連携しタイムリーに情報を得て参ります。また、一日も早く当該製品の供給を再開できるよう最善を尽くしたいと存じます。供給再開の目処が立ちましたら改めてご案内させていただきます。製薬会社としての重要な使命であります医薬品の安定供給が確保できず、患者様および医療関係者の皆様には、多大なご迷惑をおかけしますこと重ねまして心よりお詫び申し上げます。何卒諸事情ご賢察の上、 ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

謹白

扁平上皮がんでは一次治療から、非扁平上皮非小細胞肺がんでは二次治療から、治療戦略見直しを迫られることになった。

メーカー都合による供給停止はこれまでも時々見られたが、今回の一報は影響が大きい。

・オンコマインDx Target Test マルチ CDxシステム一時供給停止

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e985047.html

・ノギテカン、入手困難に

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e854579.html

・ノギテカン(ハイカムチン)供給停止の件、再掲

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e855521.html

https://www.taiho.co.jp/medical/news/files/pdf/E20210818_1.pdf

2021 年 8 月

供給に関するお詫び

製造販売元 大鵬薬品工業株式会社

謹啓

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社『アブラキサン点滴静注用 100mg』におきまして、海外生産拠点である ABRAXIS BIOSCIENCE, LLC (Bristol-Myers Squibb Company の子会社)より製造工程に関する定期的な検証にて再評価が必要となる旨の連絡があり、2021 年 10 月以降 当該製品の安定供給に一時的な支障を来すこととなりました。

つきましては、甚だ勝手ではございますが代理店・販売会社への出庫調整の後、在庫がなくなり次第、供給を一時停止させていただきたく謹んでご連絡申し上げます。なお、現在流通している製品に品質上の問題はございません。現在のところ、供給一時停止後の再開時期については検討中ですが、製造元と緊密に連携しタイムリーに情報を得て参ります。また、一日も早く当該製品の供給を再開できるよう最善を尽くしたいと存じます。供給再開の目処が立ちましたら改めてご案内させていただきます。製薬会社としての重要な使命であります医薬品の安定供給が確保できず、患者様および医療関係者の皆様には、多大なご迷惑をおかけしますこと重ねまして心よりお詫び申し上げます。何卒諸事情ご賢察の上、 ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

謹白

扁平上皮がんでは一次治療から、非扁平上皮非小細胞肺がんでは二次治療から、治療戦略見直しを迫られることになった。

メーカー都合による供給停止はこれまでも時々見られたが、今回の一報は影響が大きい。

・オンコマインDx Target Test マルチ CDxシステム一時供給停止

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e985047.html

・ノギテカン、入手困難に

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e854579.html

・ノギテカン(ハイカムチン)供給停止の件、再掲

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e855521.html

2021年08月20日

姑息的放射線照射による遠隔腫瘍縮小(アブスコパル)効果と免疫チェックポイント阻害薬 その2

こちらは、イピリムマブと放射線治療の相互作用によりアブスコパル効果が認められたとする報告である。

古典的なサイモンの2-atage designで小規模な臨床試験を行いつつ、そのメカニズムを実験データで裏付けるという報告で、基礎研究に疎い私のような臨床家でもある程度理解できる内容だった。

とはいえ、本論文の構成は臨床系の論文と比べるとirregularでまとめるのに苦労したうえ、実験データに関する記述の理解はいまひとつなので、ここでは実臨床に即した内容のみ書き残す。

放射線治療によるアブスコパル効果をイピリムマブが増強する、と表現するべきなのか、イピリムマブによる薬理作用を放射線治療による病巣からのがん特異抗原抽出が増強する、と表現するべきなのか。

いずれにせよ、放射線治療による新規がん特異抗原の提示と、それによる免疫反応を増強するというコンセプトを考えると、PD-1 / PD-L1系よりもCTLA-4系の方が放射線治療との親和性は高いのかもしれない。

さらに一歩進んで、抗PD-1 / PD-L1抗体と抗CTLA-4抗体の併用療法を放射線治療と組み合わせるというコンセプト、これから開発されることに期待したい。

Radiotherapy induces responses of lung cancer to CTLA-4 blockade

Silvia C Formenti et al., Nat Med. 2018 Dec;24(12):1845-1851.

doi: 10.1038/s41591-018-0232-2. Epub 2018 Nov 5.

要約:

局所的な放射線治療は、前臨床試験および悪性黒色腫患者に関する複数の症例報告において、抗CTLA-4抗体による全身性の反応を増強することが示されているが、既往の抗CTLA-4抗体治療に反応しない腫瘍に対しても全身性反応(アブスコパル効果)を誘導するかどうかはわかっていない。放射線治療は抗腫瘍T細胞の活性化、照射を受けた腫瘍内部でのI型インターフェロン誘導に依存した抗腫瘍効果を促す。マウスのがんモデルにおいて、腫瘍内I型インターフェロン誘導はアブスコパル効果招来には欠かせない。

放射線治療と抗CTLA-4抗体併用療法で治療を受けた患者に見られるアブスコパル効果のメカニズムはよく分かっていない。今回我々は、一般に抗CTLA-4抗体単剤療法、もしくは抗CTLA-4抗体と化学療法併用では有意な腫瘍縮小効果が得られないとされる進行非小細胞肺がんを研究対象とした。既治療進行非小細胞肺がん患者に対して、放射線治療と抗CTLA-4抗体の併用療法が抗腫瘍T細胞を誘導することを報告する。奏効割合は参加患者のうち18%で、病勢コントロールが得られたのは31%だった。放射線治療後に血清中インターフェロンβが増加することと、放射線治療後早期に劇的に血中T細胞クローンが変化することが最も強い効果予測因子であり、前臨床試験で得られたデータを裏付けることとなった。腫瘍縮小効果が認められたある患者の免疫機能解析を行ったところ、放射線治療により増幅された遺伝子由来の新規がん特異抗原を認識するCD8陽性T細胞が体内で急速に増えていることが分かった。免疫原性を持つ遺伝子変異産物が放射線治療により免疫システムにさらされることがアブスコパル効果の発生に必要であるとする仮説を支持する結果だった。

背景:

姑息的放射線照射とイピリムマブ(抗CTLA-4抗体)の併用療法によるアブスコパル効果で完全寛解が長期持続している進行非小細胞肺がん患者の症例経験から、今回の臨床試験を企画した。病巣局所への姑息的放射線照射が、病巣それ自体をいわば「体内ワクチン」として免疫系に認識させ、さらにCTLA-4受容体をブロックすることによる抗腫瘍免疫反応との相乗効果を引き起こす、という仮説を検証することにした。

方法:

今回の第II相試験は単施設単アーム試験であり、試験デザインとしてサイモンのoptimal two-stage designを採用した。第1段階では10人の患者を組み入れ、全くアブスコパル効果が確認されなかった場合にはこの時点で無効中止とした。1人以上の患者でアブスコパル効果が確認出来たら、第2段階としてさらに29人の患者を組み入れることにした。全体として少なくとも4人(10.25%)でアブスコパル効果が確認できなければ無効とした。姑息的放射線治療は画像誘導放射線治療(image guided radiothrapy, IGRT)あるいは強度変調放射線治療(intensity modulated radiotherapy, IMRT)の手法を用いたリニアック外照射を用い、任意の1ヶ所の病巣に照射することとした。第I相部分(13人)では6GyX5回、第II相部分(26人)では9.5GyX3回の照射スケジュールとした。イピリムマブは3mg/kg/回の投与量で、1回目を放射線治療1日目に合わせて投与し、病勢進行、患者死亡、忍容不能の毒性発生、患者の臨床試験参加同意撤回のいずれかのイベントが発生するまで、3週間ごとに4コース反復した。主要評価項目は放射線照射範囲外における腫瘍縮小効果(Abscopal Response Rate, ARR)とした。プロトコール治療開始日を1日目とし、88日目に施行したPET/CTで効果判定を行った。効果判定の基準としては、irRCとRECIST1.1を併用した。

結果:

2014年06月から2015年04月までに39人の患者を集積した。年齢中央値は68歳(48-97)、男性16人(41%)、腺がん34人(87%)、扁平上皮がん3人(8%)、3レジメン以上の化学療法歴がある患者が17人(45%)、20-pack-year超の喫煙歴を有する患者が23人(61%)、転移のある臓器数の中央値は3(1-6)で、内訳は骨16人(41%)、脳16人(41%)、肝9人(23%)、肺34人(90%)、軟部組織他23人(61%)だった。ドライバー遺伝子変異(陽性者数/検索総数)はEGFRが6/29(21%)、ALKが0/19(0%)、ROS1が0/6(0%)、RETが1/11(9%)、KRASが7/20(35%)だった。39人中21人(54%)がプロトコール治療を完遂し、88日目のPET/CTによる効果判定を受けた。1人はプロトコール治療を完遂したものの、効果判定を受けなかった。17人はプロトコール治療を完遂できず、うち8人は治療中に死亡し、9人は治療中に病勢進行を来した。ARRは18%(7/39)だった。プロトコール治療を完遂した集団に限定すればARRは33%(7/21)で、7人中2人は完全奏効、5人は部分奏効だった。加えて5人は病勢安定の状態にあったため、放射線照射範囲外における病勢コントロール割合(Abscopal Control Rate, ACR)は31%(12/39)だった。生存者の経過観察期間中央値は43ヶ月(38-47)で、全患者集団における生存期間中央値は7.4ヶ月(95%信頼区間4.4-12.6)だった。プロトコール治療を完遂した患者集団では、生存期間中央値は13.0ヶ月(95%信頼区間10.6-25.2)であり、完遂できなかった患者集団の3.0ヶ月(95%信頼区間2.5-3.5)に比べて有意に延長していた(p<0.001)。放射線照射範囲外における病勢コントロールが得られた患者集団では、生存期間中央値は20.4ヶ月(95%信頼区間12.9-未到達)で、そうでない患者集団の3.5ヶ月(95%信頼区間3.1-7.4)に比べて有意に延長していた(p<0.001)。プロトコール治療を完遂した21人のうち4人はデータカットオフ時点で生存しており(うち3人では病勢コントロールが得られていた)、それぞれの生存期間は38ヶ月、42ヶ月、44ヶ月、47ヶ月だった。治療開始前に採取された腫瘍組織でのPD-L1発現状態、腫瘍組織へのCD8陽性T細胞の浸潤状態、放射線照射部位や照射スケジュールは、治療効果予測因子とはならなかった。プロトコール治療を完遂した患者集団21人において、放射線照射範囲外における病勢コントロールが得られた患者は12人で、そのうちEGFR遺伝子変異が検索されていたのは9人、陽性だったのは0人だったが、病勢進行と判定された残り9人のうち、EGFR遺伝子変異が検索されていたのは8人、陽性だったのは4人で、EGFR遺伝子変異陽性者には有意に病勢進行の患者が多かった(p=0.029)。

古典的なサイモンの2-atage designで小規模な臨床試験を行いつつ、そのメカニズムを実験データで裏付けるという報告で、基礎研究に疎い私のような臨床家でもある程度理解できる内容だった。

とはいえ、本論文の構成は臨床系の論文と比べるとirregularでまとめるのに苦労したうえ、実験データに関する記述の理解はいまひとつなので、ここでは実臨床に即した内容のみ書き残す。

放射線治療によるアブスコパル効果をイピリムマブが増強する、と表現するべきなのか、イピリムマブによる薬理作用を放射線治療による病巣からのがん特異抗原抽出が増強する、と表現するべきなのか。

いずれにせよ、放射線治療による新規がん特異抗原の提示と、それによる免疫反応を増強するというコンセプトを考えると、PD-1 / PD-L1系よりもCTLA-4系の方が放射線治療との親和性は高いのかもしれない。

さらに一歩進んで、抗PD-1 / PD-L1抗体と抗CTLA-4抗体の併用療法を放射線治療と組み合わせるというコンセプト、これから開発されることに期待したい。

Radiotherapy induces responses of lung cancer to CTLA-4 blockade

Silvia C Formenti et al., Nat Med. 2018 Dec;24(12):1845-1851.

doi: 10.1038/s41591-018-0232-2. Epub 2018 Nov 5.

要約:

局所的な放射線治療は、前臨床試験および悪性黒色腫患者に関する複数の症例報告において、抗CTLA-4抗体による全身性の反応を増強することが示されているが、既往の抗CTLA-4抗体治療に反応しない腫瘍に対しても全身性反応(アブスコパル効果)を誘導するかどうかはわかっていない。放射線治療は抗腫瘍T細胞の活性化、照射を受けた腫瘍内部でのI型インターフェロン誘導に依存した抗腫瘍効果を促す。マウスのがんモデルにおいて、腫瘍内I型インターフェロン誘導はアブスコパル効果招来には欠かせない。

放射線治療と抗CTLA-4抗体併用療法で治療を受けた患者に見られるアブスコパル効果のメカニズムはよく分かっていない。今回我々は、一般に抗CTLA-4抗体単剤療法、もしくは抗CTLA-4抗体と化学療法併用では有意な腫瘍縮小効果が得られないとされる進行非小細胞肺がんを研究対象とした。既治療進行非小細胞肺がん患者に対して、放射線治療と抗CTLA-4抗体の併用療法が抗腫瘍T細胞を誘導することを報告する。奏効割合は参加患者のうち18%で、病勢コントロールが得られたのは31%だった。放射線治療後に血清中インターフェロンβが増加することと、放射線治療後早期に劇的に血中T細胞クローンが変化することが最も強い効果予測因子であり、前臨床試験で得られたデータを裏付けることとなった。腫瘍縮小効果が認められたある患者の免疫機能解析を行ったところ、放射線治療により増幅された遺伝子由来の新規がん特異抗原を認識するCD8陽性T細胞が体内で急速に増えていることが分かった。免疫原性を持つ遺伝子変異産物が放射線治療により免疫システムにさらされることがアブスコパル効果の発生に必要であるとする仮説を支持する結果だった。

背景:

姑息的放射線照射とイピリムマブ(抗CTLA-4抗体)の併用療法によるアブスコパル効果で完全寛解が長期持続している進行非小細胞肺がん患者の症例経験から、今回の臨床試験を企画した。病巣局所への姑息的放射線照射が、病巣それ自体をいわば「体内ワクチン」として免疫系に認識させ、さらにCTLA-4受容体をブロックすることによる抗腫瘍免疫反応との相乗効果を引き起こす、という仮説を検証することにした。

方法:

今回の第II相試験は単施設単アーム試験であり、試験デザインとしてサイモンのoptimal two-stage designを採用した。第1段階では10人の患者を組み入れ、全くアブスコパル効果が確認されなかった場合にはこの時点で無効中止とした。1人以上の患者でアブスコパル効果が確認出来たら、第2段階としてさらに29人の患者を組み入れることにした。全体として少なくとも4人(10.25%)でアブスコパル効果が確認できなければ無効とした。姑息的放射線治療は画像誘導放射線治療(image guided radiothrapy, IGRT)あるいは強度変調放射線治療(intensity modulated radiotherapy, IMRT)の手法を用いたリニアック外照射を用い、任意の1ヶ所の病巣に照射することとした。第I相部分(13人)では6GyX5回、第II相部分(26人)では9.5GyX3回の照射スケジュールとした。イピリムマブは3mg/kg/回の投与量で、1回目を放射線治療1日目に合わせて投与し、病勢進行、患者死亡、忍容不能の毒性発生、患者の臨床試験参加同意撤回のいずれかのイベントが発生するまで、3週間ごとに4コース反復した。主要評価項目は放射線照射範囲外における腫瘍縮小効果(Abscopal Response Rate, ARR)とした。プロトコール治療開始日を1日目とし、88日目に施行したPET/CTで効果判定を行った。効果判定の基準としては、irRCとRECIST1.1を併用した。

結果:

2014年06月から2015年04月までに39人の患者を集積した。年齢中央値は68歳(48-97)、男性16人(41%)、腺がん34人(87%)、扁平上皮がん3人(8%)、3レジメン以上の化学療法歴がある患者が17人(45%)、20-pack-year超の喫煙歴を有する患者が23人(61%)、転移のある臓器数の中央値は3(1-6)で、内訳は骨16人(41%)、脳16人(41%)、肝9人(23%)、肺34人(90%)、軟部組織他23人(61%)だった。ドライバー遺伝子変異(陽性者数/検索総数)はEGFRが6/29(21%)、ALKが0/19(0%)、ROS1が0/6(0%)、RETが1/11(9%)、KRASが7/20(35%)だった。39人中21人(54%)がプロトコール治療を完遂し、88日目のPET/CTによる効果判定を受けた。1人はプロトコール治療を完遂したものの、効果判定を受けなかった。17人はプロトコール治療を完遂できず、うち8人は治療中に死亡し、9人は治療中に病勢進行を来した。ARRは18%(7/39)だった。プロトコール治療を完遂した集団に限定すればARRは33%(7/21)で、7人中2人は完全奏効、5人は部分奏効だった。加えて5人は病勢安定の状態にあったため、放射線照射範囲外における病勢コントロール割合(Abscopal Control Rate, ACR)は31%(12/39)だった。生存者の経過観察期間中央値は43ヶ月(38-47)で、全患者集団における生存期間中央値は7.4ヶ月(95%信頼区間4.4-12.6)だった。プロトコール治療を完遂した患者集団では、生存期間中央値は13.0ヶ月(95%信頼区間10.6-25.2)であり、完遂できなかった患者集団の3.0ヶ月(95%信頼区間2.5-3.5)に比べて有意に延長していた(p<0.001)。放射線照射範囲外における病勢コントロールが得られた患者集団では、生存期間中央値は20.4ヶ月(95%信頼区間12.9-未到達)で、そうでない患者集団の3.5ヶ月(95%信頼区間3.1-7.4)に比べて有意に延長していた(p<0.001)。プロトコール治療を完遂した21人のうち4人はデータカットオフ時点で生存しており(うち3人では病勢コントロールが得られていた)、それぞれの生存期間は38ヶ月、42ヶ月、44ヶ月、47ヶ月だった。治療開始前に採取された腫瘍組織でのPD-L1発現状態、腫瘍組織へのCD8陽性T細胞の浸潤状態、放射線照射部位や照射スケジュールは、治療効果予測因子とはならなかった。プロトコール治療を完遂した患者集団21人において、放射線照射範囲外における病勢コントロールが得られた患者は12人で、そのうちEGFR遺伝子変異が検索されていたのは9人、陽性だったのは0人だったが、病勢進行と判定された残り9人のうち、EGFR遺伝子変異が検索されていたのは8人、陽性だったのは4人で、EGFR遺伝子変異陽性者には有意に病勢進行の患者が多かった(p=0.029)。

2021年08月19日

姑息的放射線照射による遠隔腫瘍縮小(アブスコパル)効果と免疫チェックポイント阻害薬 その1

免疫チェックポイント阻害薬がこれから実地臨床で使えるようになりそうだという時期に、「アブスコパル効果」という聞きなれない用語に触れ、頭にこびりついている。

放射線治療、または別の種類の局所療法が、標的の腫瘍を縮小させるだけでなく、離れている未治療の腫瘍も縮小させることをアブスコパル効果というそうだ。

放射線治療により物理的にがん細胞・組織が破壊され、そこから流出したがん細胞特有の蛋白質その他の構成要素(がん特異抗原)を患者の免疫システムが認識し、免疫反応が未治療の病巣を攻撃するものと理解した。

免疫チェックポイント阻害薬を使用するにあたり、放射線治療歴のある患者の方が治療効果が高いという報告が当時垣間見られており、免疫チェックポイント阻害薬は放射線治療によるアブスコパル効果を増強するのかもしれないという仮説が提唱されていた。

あれから6-7年もたっただろうか。

実臨床でも、確かに放射線治療歴のある患者の方が免疫チェックポイント阻害薬が効きやすい手ごたえがある。

局所進行非小細胞肺がんにおける化学放射線療法+デュルバルマブ併用療法の生存期間延長効果はPACIFIC試験で示されているし、これまた実臨床においてそれらしい感触は得られている。

進行期非小細胞肺がんの患者で、あるいはもしかしたら小細胞肺がんの患者でさえも、適切に化学療法や免疫チェックポイント阻害薬と根治的、ないしは姑息的な放射線治療を組み合わせることにより、より良好な治療効果が得られるかもしれない。

これまたあくまで仮説の域を出ないが、がん特異抗原の抽出という目的ならば、定位照射で、かつ照射範囲を絞って、放射線治療による毒性を極力低減し、薬物療法に与える影響を少なくするというコンセプトが成り立つだろう。

また、照射対象とする病巣についても、原発巣よりもより悪性度が高いと予想される転移巣を対象とする方が理に叶っていると考えられる。

こうしたコンセプトの臨床試験は、第II相の段階では既に結果が出ており、統合解析で良好な成績が示されていたので取り上げた。

これを読んで、姑息照射の適応がある病巣には躊躇なくなんらかの照射を行い、その前後で免疫チェックポイント阻害薬を使うようにしたいと思った。

今回は抗PD-1阻害薬であるペンブロリズマブに関する試験を取り上げるが、次回はさらに一歩進んで、抗CTLA-4抗体と放射線治療の併用に関する試験を取り上げたい。

Pembrolizumab with or without radiotherapy for metastatic non-small-cell lung cancer: a pooled analysis of two randomised trials

Willemijn S M E Theelen et al., Lancet Respir Med. 2021 May;9(5):467-475.

doi: 10.1016/S2213-2600(20)30391-X. Epub 2020 Oct 20.

背景:

放射線治療は免疫チェックポイント阻害薬による抗腫瘍効果を増強するかもしれない。第II相PEMBRO-RT試験と第I / II相MDACC試験において、進行非小細胞肺がんの患者をペンブロリズマブ+放射線治療併用療法群(Pembro-RT群)とペンブロリズマブ単独療法群(Pembro群)に無作為に割り付けた。これらの臨床試験を個別に解析したところ、併用療法群の有効性が示唆されたものの、対象患者数が少なかったことで奏効割合やその他の評価項目に統計学的有意差を認めなかった。そのため、進行非小細胞肺がん患者における免疫チェックポイント阻害薬の効果を放射線治療が増強するかどうかを推測するために、両試験に統合的解析を行った。

方法:

PEMBRO-RT試験とMDACC試験の適格条件は、18歳以上の進行非小細胞肺がん患者で、照射範囲外の測定可能病変として少なくとも1か所の放射線非照射予定部位を有することとした。PEMBRO-RT試験では、化学療法治療歴を有することが求められたが、MDACC試験では治療歴の有無は問われなかった。免疫チェックポイント阻害薬による治療歴のないことを条件とした。PEMBRO-RT試験では、割付調整因子を喫煙歴(<10-pack years vs ≧10 pack-years)として、対象患者をPembro-RT群とPembro群に1:1の割合で無作為に割り付けた。MDACC試験では、放射線治療スケジュールの忍容性に基づいて2群のコホートに対象患者を組み入れ、Pembro-RT群とPembro群に1:1の割合で無作為に割り付けた。放射線治療の性質上、どちらの試験でも盲検化はできなかった。両群ともに、ペンブロリズマブは1回200mgを3週間後ごとに経静脈投与した。PEMBRO-RT試験におけるペンブロリズマブの初回投与は、放射線治療(24Gyを3回分割照射)の最終照射に引き続いて1週間以内に行った。一方MDACC試験におけるペンブロリズマブの投与は、放射線治療(50Gyを4回分割照射、もしくは45Gyを15回分割照射)の初回照射と同時に行った。「放射線照射を行っていない病巣」のみを効果判定の対象とした。今回の統合解析における評価項目は、放射線照射範囲外の病巣における奏効割合(abscopal response rate, ARR)、放射線照射範囲外の病巣における病勢コントロール割合(abscopal disease control rate, ACR)、プロトコール治療開始後12週間目でのARRおよびACR、無増悪生存期間(PFS)、全生存期間(OS)とした。解析手法として、itention-to-treat解析を採用した。

結果:

全体として148人の患者が統合解析の対象となり、76人がPembro群、72人がPembro-RT群に割り付けられた。追跡期間中央値は33ヶ月(四分位間32.4-33.6)だった。148人中124人(84%)は非扁平上皮がんであり、111人(75%)は化学療法治療歴があった。両治療群に、PD-L1発現状態や転移巣の状態を含めた背景因子の偏りはなかった。Pembro-RT群において、放射線照射部位として頻度が高かったのは肺転移巣(72人中28人(39%))、胸郭内リンパ節(72人中15人(21%))、肺原発巣(72人中12人(17%))だった。ARRはPebro群で19.7%(76人中15人)、Pembro-RT群で41.7%(72人中30人)だった(オッズ比2.96、95%信頼区間1.42-6.20、p=0.0039)。ACRはPembro群で43.4%(76人中33人)、pembro-RT群で65.3%(72人中47人)だった(オッズ比2.51、95%信頼区間1.28-4.91、p=0.0071)。PFS中央値はPembro群で4.4ヶ月(四分位間2.9-5.9)、Pembro-RT群で9.0ヶ月(四分位間6.8-11.2)だった(ハザード比0.67、95%信頼区間0.45-0.99、p=0.045)。OS中央値はPembro群で8.7ヶ月(四分位間6.4-11.0)、Pembro-RT群で19.2ヶ月(14.6-23.8)だった(ハザード比0.67、95%信頼区間0.54-0.84、p=0.0004)。今回の統合解析において、未知の有害事象は確認できなかった。

結論:

進行期非小細胞肺がん患者のペンブロリズマブ単剤療法に放射線治療を上乗せすることにより、奏効割合他の治療効果が有意に向上した。今回の結果が、無作為化第III相臨床試験で検証されることが期待される。

また、プラチナ併用化学療法+ペンブロリズマブ+三次元/定位照射の生存期間延長効果を検証する第III相試験も既に進行中である。

こうした興味深いコンセプトを問う臨床試験は、伝統的にフランスで好んで計画される傾向がある。

エスプリを感じる。

PD-1 Inhibitor and Chemotherapy With Concurrent Irradiation at Varied Tumour Sites in Advanced Non-small Cell Lung Cancer (NIRVANA-LUNG)

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03774732

・三次元照射もしくは定位照射可能な原発巣/転移巣を有する進行非小細胞肺がん患者が対象

・プラチナ併用化学療法+ペンブロリズマブ併用療法に姑息的な三次元照射もしくは定位照射を上乗せすることの有効性と安全性を検証する第III相臨床試験

・主要評価項目は全生存期間で、2年生存割合を評価する

・フランス国内の23施設で、症例数460人を目標に実施中の多施設共同第III相試験

放射線治療、または別の種類の局所療法が、標的の腫瘍を縮小させるだけでなく、離れている未治療の腫瘍も縮小させることをアブスコパル効果というそうだ。

放射線治療により物理的にがん細胞・組織が破壊され、そこから流出したがん細胞特有の蛋白質その他の構成要素(がん特異抗原)を患者の免疫システムが認識し、免疫反応が未治療の病巣を攻撃するものと理解した。

免疫チェックポイント阻害薬を使用するにあたり、放射線治療歴のある患者の方が治療効果が高いという報告が当時垣間見られており、免疫チェックポイント阻害薬は放射線治療によるアブスコパル効果を増強するのかもしれないという仮説が提唱されていた。

あれから6-7年もたっただろうか。

実臨床でも、確かに放射線治療歴のある患者の方が免疫チェックポイント阻害薬が効きやすい手ごたえがある。

局所進行非小細胞肺がんにおける化学放射線療法+デュルバルマブ併用療法の生存期間延長効果はPACIFIC試験で示されているし、これまた実臨床においてそれらしい感触は得られている。

進行期非小細胞肺がんの患者で、あるいはもしかしたら小細胞肺がんの患者でさえも、適切に化学療法や免疫チェックポイント阻害薬と根治的、ないしは姑息的な放射線治療を組み合わせることにより、より良好な治療効果が得られるかもしれない。

これまたあくまで仮説の域を出ないが、がん特異抗原の抽出という目的ならば、定位照射で、かつ照射範囲を絞って、放射線治療による毒性を極力低減し、薬物療法に与える影響を少なくするというコンセプトが成り立つだろう。

また、照射対象とする病巣についても、原発巣よりもより悪性度が高いと予想される転移巣を対象とする方が理に叶っていると考えられる。

こうしたコンセプトの臨床試験は、第II相の段階では既に結果が出ており、統合解析で良好な成績が示されていたので取り上げた。

これを読んで、姑息照射の適応がある病巣には躊躇なくなんらかの照射を行い、その前後で免疫チェックポイント阻害薬を使うようにしたいと思った。

今回は抗PD-1阻害薬であるペンブロリズマブに関する試験を取り上げるが、次回はさらに一歩進んで、抗CTLA-4抗体と放射線治療の併用に関する試験を取り上げたい。

Pembrolizumab with or without radiotherapy for metastatic non-small-cell lung cancer: a pooled analysis of two randomised trials

Willemijn S M E Theelen et al., Lancet Respir Med. 2021 May;9(5):467-475.

doi: 10.1016/S2213-2600(20)30391-X. Epub 2020 Oct 20.

背景:

放射線治療は免疫チェックポイント阻害薬による抗腫瘍効果を増強するかもしれない。第II相PEMBRO-RT試験と第I / II相MDACC試験において、進行非小細胞肺がんの患者をペンブロリズマブ+放射線治療併用療法群(Pembro-RT群)とペンブロリズマブ単独療法群(Pembro群)に無作為に割り付けた。これらの臨床試験を個別に解析したところ、併用療法群の有効性が示唆されたものの、対象患者数が少なかったことで奏効割合やその他の評価項目に統計学的有意差を認めなかった。そのため、進行非小細胞肺がん患者における免疫チェックポイント阻害薬の効果を放射線治療が増強するかどうかを推測するために、両試験に統合的解析を行った。

方法:

PEMBRO-RT試験とMDACC試験の適格条件は、18歳以上の進行非小細胞肺がん患者で、照射範囲外の測定可能病変として少なくとも1か所の放射線非照射予定部位を有することとした。PEMBRO-RT試験では、化学療法治療歴を有することが求められたが、MDACC試験では治療歴の有無は問われなかった。免疫チェックポイント阻害薬による治療歴のないことを条件とした。PEMBRO-RT試験では、割付調整因子を喫煙歴(<10-pack years vs ≧10 pack-years)として、対象患者をPembro-RT群とPembro群に1:1の割合で無作為に割り付けた。MDACC試験では、放射線治療スケジュールの忍容性に基づいて2群のコホートに対象患者を組み入れ、Pembro-RT群とPembro群に1:1の割合で無作為に割り付けた。放射線治療の性質上、どちらの試験でも盲検化はできなかった。両群ともに、ペンブロリズマブは1回200mgを3週間後ごとに経静脈投与した。PEMBRO-RT試験におけるペンブロリズマブの初回投与は、放射線治療(24Gyを3回分割照射)の最終照射に引き続いて1週間以内に行った。一方MDACC試験におけるペンブロリズマブの投与は、放射線治療(50Gyを4回分割照射、もしくは45Gyを15回分割照射)の初回照射と同時に行った。「放射線照射を行っていない病巣」のみを効果判定の対象とした。今回の統合解析における評価項目は、放射線照射範囲外の病巣における奏効割合(abscopal response rate, ARR)、放射線照射範囲外の病巣における病勢コントロール割合(abscopal disease control rate, ACR)、プロトコール治療開始後12週間目でのARRおよびACR、無増悪生存期間(PFS)、全生存期間(OS)とした。解析手法として、itention-to-treat解析を採用した。

結果:

全体として148人の患者が統合解析の対象となり、76人がPembro群、72人がPembro-RT群に割り付けられた。追跡期間中央値は33ヶ月(四分位間32.4-33.6)だった。148人中124人(84%)は非扁平上皮がんであり、111人(75%)は化学療法治療歴があった。両治療群に、PD-L1発現状態や転移巣の状態を含めた背景因子の偏りはなかった。Pembro-RT群において、放射線照射部位として頻度が高かったのは肺転移巣(72人中28人(39%))、胸郭内リンパ節(72人中15人(21%))、肺原発巣(72人中12人(17%))だった。ARRはPebro群で19.7%(76人中15人)、Pembro-RT群で41.7%(72人中30人)だった(オッズ比2.96、95%信頼区間1.42-6.20、p=0.0039)。ACRはPembro群で43.4%(76人中33人)、pembro-RT群で65.3%(72人中47人)だった(オッズ比2.51、95%信頼区間1.28-4.91、p=0.0071)。PFS中央値はPembro群で4.4ヶ月(四分位間2.9-5.9)、Pembro-RT群で9.0ヶ月(四分位間6.8-11.2)だった(ハザード比0.67、95%信頼区間0.45-0.99、p=0.045)。OS中央値はPembro群で8.7ヶ月(四分位間6.4-11.0)、Pembro-RT群で19.2ヶ月(14.6-23.8)だった(ハザード比0.67、95%信頼区間0.54-0.84、p=0.0004)。今回の統合解析において、未知の有害事象は確認できなかった。

結論:

進行期非小細胞肺がん患者のペンブロリズマブ単剤療法に放射線治療を上乗せすることにより、奏効割合他の治療効果が有意に向上した。今回の結果が、無作為化第III相臨床試験で検証されることが期待される。

また、プラチナ併用化学療法+ペンブロリズマブ+三次元/定位照射の生存期間延長効果を検証する第III相試験も既に進行中である。

こうした興味深いコンセプトを問う臨床試験は、伝統的にフランスで好んで計画される傾向がある。

エスプリを感じる。

PD-1 Inhibitor and Chemotherapy With Concurrent Irradiation at Varied Tumour Sites in Advanced Non-small Cell Lung Cancer (NIRVANA-LUNG)

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03774732

・三次元照射もしくは定位照射可能な原発巣/転移巣を有する進行非小細胞肺がん患者が対象

・プラチナ併用化学療法+ペンブロリズマブ併用療法に姑息的な三次元照射もしくは定位照射を上乗せすることの有効性と安全性を検証する第III相臨床試験

・主要評価項目は全生存期間で、2年生存割合を評価する

・フランス国内の23施設で、症例数460人を目標に実施中の多施設共同第III相試験

2021年08月11日

ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法再考

免疫チェックポイント治療薬が進行非小細胞肺がんの薬物療法に導入された当初、主戦場は二次治療の場面だった。

ドセタキセルをはっきりと凌駕する形で有効性が示されて、肺がん薬物療法の新たな扉が開かれた。

そして、これまでの歴史をなぞるように、主戦場は一次治療に移された。

いまや、免疫チェックポイント阻害薬を使いにくい患者背景(自己免疫疾患、間質性肺炎など)がなければ、年齢を問わず一次治療から免疫チェックポイント阻害薬が使用されると考えていい。

そうすると、二次治療以降の治療戦略を改めて考えなおす必要が出てくる。

もはやドセタキセルが二次治療の標準と考える人はいないだろうし、今後の臨床試験においてドセタキセルを対照群に置くことは倫理的に難しい。

ではどんな選択肢があるかというと、条件が許せばラムシルマブ+ドセタキセル、そうでなければナブパクリタキセル単剤、S-1単剤、非扁平上皮癌で初回治療にペメトレキセドが使用されていなければペメトレキセド単剤あたりが上がってくるだろうか。

有効性が期待できる治療薬を少しでも多く使い切りたいと考えれば、ラムシルマブ+ドセタキセルは当然選択肢に挙がってくる。

しかし、ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法が本当に目の前の患者に適切かどうかはなかなか悩ましい。

生存期間延長効果、無増悪生存期間延長効果は1ヶ月強に過ぎない。

そんな中、REVEL試験では治療関連死が5-6%も確認されている。

効果、安全性、そしてコスト面から、ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法をどのように扱うべきなのか、今もって答えを出しにくい。

あるオピニオンリーダーの先生は、本治療が承認された前後の学会において、

「生命予後延長効果がたかだかこの程度で、ここまでコストが高くつくような治療、きちんと話し合いをしたうえで当院では採用しないことにした」

と公言されていた。

やむを得ない意見だろう。

これまで本ブログでは、ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法に関わる国際第III相REVEL試験、国内第II相JVCG試験のいずれも、中途半端にしか扱っていなかった。

両試験結果を比較できるように、JVCG試験の要約には肉付けをして、記録を残しておくことにした。

REVELとFLEX:

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e738312.html

A randomized, double-blind, phase II study of ramucirumab plus docetaxel vs placebo plus docetaxel in Japanese patients with stage IV non-small cell lung cancer after disease progression on platinum-based therapy

Kiyotaka Yoh et al., Lung Cancer. 2016 Sep;99:186-93.

doi: 10.1016/j.lungcan.2016.07.019. Epub 2016 Jul 18.

背景:

ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法はプラチナ併用化学療法後に病勢進行を来した非小細胞肺がん患者の生存期間を延長した。しかし、ドセタキセルの標準使用量は、世界的には75mg/㎡である一方で、我が国では毒性管理の観点から60mg/㎡に設定されているため、ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法の有効性・安全性の根拠となった第III相REVEL試験の結果をそのまま我が国の実臨床に外挿できるのか判然としない。今回のプラセボ対照無作為化二重盲検第II相試験では、非小細胞肺がんに罹患した日本人患者におけるラムシルマブ+ドセタキセル併用療法の、二次治療としての有効性と安全性を検証した。

方法:

プラチナ併用化学療法後に病勢進行を来した非小細胞肺がん患者(2012年12月19日から2015年05月22日の期間で、日本国内28施設から集積)を対象に、ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法群(RD群)とプラセボ+ドセタキセル療法群(D群)に無作為割り付けした。RD群ではラムシルマブ10mg/kgとそれに続くドセタキセル60mg/㎡を1日目に投与し、3週間間隔で繰り返した。D群ではプラセボとそれに続くドセタキセル60mg/㎡を1日目に投与し、3週間間隔で繰り返した。EGFRチロシンキナーゼ阻害薬(EGFR-TKI)単剤療法による前治療歴のある患者は当初除外していたが、のちにEGFR-TKI治療歴のあるEGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がん患者も、独立した探索的検索患者群として組み入れ対象とした。主要評価項目は無増悪生存期間(PFS)とし、副次評価項目は全生存期間(OS)、奏効割合(ORR)、病勢コントロール割合(DCR)、安全性とした。治療担当医による評価を判定基準とした。

結果:

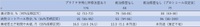

主たる対象患者集団(無作為割り付けを受けた患者数160人、うちプロトコール治療を受けたのは157人で、RD群76人、D群81人)のPFS中央値(95%信頼区間)はRD群5.22ヶ月(3.52-6.97)、D群4.21ヶ月(2.83-5.62)、ハザード比0.83(95%信頼区間0.59-1.16)だった。OS中央値(95%信頼区間)はRD群15.15ヶ月(12.45-26.55)、D群14.65ヶ月(11.93-24.44)、ハザード比0.86(95%信頼区間0.56-1.32)だった。ORR(95%信頼区間)はRD群28.9%(19.1-40.5)、D群18.5%(10.8-28.7)だった。DCR(95%信頼区間)はRD群78.9%(68.1-87.5)、D群70.4%(59.2-80.0)だった。有害事象の頻度および重症度は両群とも同様だったが、発熱性好中球減少症はRD群でより高率だった(RD群34.2%、D群19.8%)。Grade 3以上の主な有害事象は、好中球減少症(RD群68人(89.5%)、D群73人(90.1%))、発熱性好中球減少症(RD群26人(34.2%)、D群16人(19.8%))、倦怠感(RD群1人(1.3%)、D群0人(0%))、白血球減少症(RD群53人(69.7%)、D群58人(71.6%))、高血圧(RD群4人(5.3%)、D群0人(0%))だった。治療関連死(RD群1人(1.3%)、D群1人(1.2%))、Grade 3以上の肺出血(RD群1人(1.3%)、D群0人(0%))は両群間で差がなかった。薬剤性肺障害を来した患者はRD群8人(10.5%)で、うちGrade 3相当1人(1.3%)、Grade 4相当1人(1.3%)、D群6人で、うちGrade 3相当3人(3.7%)だった。毒性による治療中止は、RD群28人(36.8%)、D群14人(17.3%)だった。プロトコール治療終了後、後治療を受けた患者の割合はRD群67.1%、D群74.1%だった。EGFR-TKI治療歴のあるEGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がん患者集団(無作為割り付けを受けた患者数37人、うちプロトコール治療を受けたのは35人で、RD群18人、D群17人)のPFS中央値はRD群5.65ヶ月、D群4.37ヶ月だった。OS中央値はRD群未到達、D群17.28ヶ月で、12ヶ月生存割合(95%信頼区間)はRD群88.9%(62.4-97.1)、D群58.8%(32.5-77.8)だった。奏効割合はRD群44.4%、D群41.2%だった。DCRはRD群88.9%、D群76.5%だった。

結論:

日本人非小細胞肺がん患者におけるラムシルマブ+ドセタキセル併用療法による二次治療は、同様のコンセプトで実施された国際共同第III相試験であるREVEL試験で確認されたのと同様に、無増悪生存期間を改善し、毒性も管理可能だった。

Ramucirumab plus docetaxel versus placebo plus docetaxel for second-line treatment of stage IV non-small-cell lung cancer after disease progression on platinum-based therapy (REVEL): a multicentre, double-blind, randomised phase 3 trial

Edward B Garon et al., Lancet VOLUME 384, ISSUE 9944, P665-673, AUGUST 23, 2014

DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60845-X

背景:

ラムシルマブはVEGFR(血管内皮増殖因子受容体)-2の細胞外ドメインを認識するヒトIgG1クラスモノクローナル抗体である。今回は、プラチナ併用化学療法後のIV期非小細胞肺がん患者を対象とし、ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法とドセタキセル単剤療法の二次治療としての有効性と安全性を検証することを目的とした。

方法:

今回の多施設共同、二重盲検、無作為化第III相REVEL試験において、プラチナ併用化学療法による一次治療中、あるいは治療後に病勢進行に至った肺扁平上皮がん、非扁平上皮非小細胞肺がん患者を対象とした。対象患者をラムシルマブ+ドセタキセル併用療法群(RD群)とプラセボ+ドセタキセル療法群(D群)に1:1の割合で無作為割り付けした。割り付け調整因子は性別、地域、PS、前治療における維持療法の有無とした。RD群ではラムシルマブ10mg/kgとドセタキセル75mg/㎡を1日目に投与し、3週間間隔で病勢進行、忍容不能の毒性、患者の治療中止希望、患者死亡のいずれかが確認されるまで繰り返した。D群ではプラセボとそれに続くドセタキセル75mg/㎡を1日目に投与し、3週間間隔でRD群と同様に繰り返した。主要評価項目は無作為割り付けされた全患者を評価対象とした生存期間とした。有害事象は実際に患者が受けた治療に沿って解析した。

結果:

2010年12月03日から2013年01月24日にかけて、1,825人の患者をスクリーニングし、うち1,253人を無作為割り付けした(RD群628人、D群625人)。生存期間中央値(四分位間)はRD群で10.5ヶ月(5.1-21.2)、D群で9.1ヶ月(4.2-18.0)で、ハザード比0.86(95%信頼区間0.75-0.98、p=0.023)だった。無増悪生存期間中央値(四分位間)はRD群で4.5ヶ月(2.3-8.3)、D群で3.0ヶ月(1.4-6.9)で、ハザード比0.76(95%信頼区間0.68-0.86、p<0.0001)だった。安全性評価対象となった患者において、RD群627人中613人(98%)、D群618人中594人(95%)が治療関連有害事象を伴っていた。Grade 3以上の主な有害事象は、好中球減少症(RD群306人(49%)、D群246人(40%))、発熱性好中球減少症(RD群100人(16%)、D群62人(10%))、倦怠感(RD群88人(14%)、D群65人(10%))、白血球減少症(RD群86人(14%)、D群77人(12%))、高血圧(RD群35人(6%)、D群13人(2%))だった。治療関連死(RD群31人(5%)、D群35人(6%))、Grade 3以上の肺出血(RD群8人(1%)、D群8人(1%))は両群間で差がなかった。これらの毒性は治療薬の減量、もしくは支持療法にて管理可能だった。

結論:

IV期非小細胞肺がん患者に対する二次療法としてのラムシルマブ+ドセタキセル併用療法は、生命予後を改善する。

ドセタキセルをはっきりと凌駕する形で有効性が示されて、肺がん薬物療法の新たな扉が開かれた。

そして、これまでの歴史をなぞるように、主戦場は一次治療に移された。

いまや、免疫チェックポイント阻害薬を使いにくい患者背景(自己免疫疾患、間質性肺炎など)がなければ、年齢を問わず一次治療から免疫チェックポイント阻害薬が使用されると考えていい。

そうすると、二次治療以降の治療戦略を改めて考えなおす必要が出てくる。

もはやドセタキセルが二次治療の標準と考える人はいないだろうし、今後の臨床試験においてドセタキセルを対照群に置くことは倫理的に難しい。

ではどんな選択肢があるかというと、条件が許せばラムシルマブ+ドセタキセル、そうでなければナブパクリタキセル単剤、S-1単剤、非扁平上皮癌で初回治療にペメトレキセドが使用されていなければペメトレキセド単剤あたりが上がってくるだろうか。

有効性が期待できる治療薬を少しでも多く使い切りたいと考えれば、ラムシルマブ+ドセタキセルは当然選択肢に挙がってくる。

しかし、ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法が本当に目の前の患者に適切かどうかはなかなか悩ましい。

生存期間延長効果、無増悪生存期間延長効果は1ヶ月強に過ぎない。

そんな中、REVEL試験では治療関連死が5-6%も確認されている。

効果、安全性、そしてコスト面から、ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法をどのように扱うべきなのか、今もって答えを出しにくい。

あるオピニオンリーダーの先生は、本治療が承認された前後の学会において、

「生命予後延長効果がたかだかこの程度で、ここまでコストが高くつくような治療、きちんと話し合いをしたうえで当院では採用しないことにした」

と公言されていた。

やむを得ない意見だろう。

これまで本ブログでは、ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法に関わる国際第III相REVEL試験、国内第II相JVCG試験のいずれも、中途半端にしか扱っていなかった。

両試験結果を比較できるように、JVCG試験の要約には肉付けをして、記録を残しておくことにした。

REVELとFLEX:

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e738312.html

A randomized, double-blind, phase II study of ramucirumab plus docetaxel vs placebo plus docetaxel in Japanese patients with stage IV non-small cell lung cancer after disease progression on platinum-based therapy

Kiyotaka Yoh et al., Lung Cancer. 2016 Sep;99:186-93.

doi: 10.1016/j.lungcan.2016.07.019. Epub 2016 Jul 18.

背景:

ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法はプラチナ併用化学療法後に病勢進行を来した非小細胞肺がん患者の生存期間を延長した。しかし、ドセタキセルの標準使用量は、世界的には75mg/㎡である一方で、我が国では毒性管理の観点から60mg/㎡に設定されているため、ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法の有効性・安全性の根拠となった第III相REVEL試験の結果をそのまま我が国の実臨床に外挿できるのか判然としない。今回のプラセボ対照無作為化二重盲検第II相試験では、非小細胞肺がんに罹患した日本人患者におけるラムシルマブ+ドセタキセル併用療法の、二次治療としての有効性と安全性を検証した。

方法:

プラチナ併用化学療法後に病勢進行を来した非小細胞肺がん患者(2012年12月19日から2015年05月22日の期間で、日本国内28施設から集積)を対象に、ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法群(RD群)とプラセボ+ドセタキセル療法群(D群)に無作為割り付けした。RD群ではラムシルマブ10mg/kgとそれに続くドセタキセル60mg/㎡を1日目に投与し、3週間間隔で繰り返した。D群ではプラセボとそれに続くドセタキセル60mg/㎡を1日目に投与し、3週間間隔で繰り返した。EGFRチロシンキナーゼ阻害薬(EGFR-TKI)単剤療法による前治療歴のある患者は当初除外していたが、のちにEGFR-TKI治療歴のあるEGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がん患者も、独立した探索的検索患者群として組み入れ対象とした。主要評価項目は無増悪生存期間(PFS)とし、副次評価項目は全生存期間(OS)、奏効割合(ORR)、病勢コントロール割合(DCR)、安全性とした。治療担当医による評価を判定基準とした。

結果:

主たる対象患者集団(無作為割り付けを受けた患者数160人、うちプロトコール治療を受けたのは157人で、RD群76人、D群81人)のPFS中央値(95%信頼区間)はRD群5.22ヶ月(3.52-6.97)、D群4.21ヶ月(2.83-5.62)、ハザード比0.83(95%信頼区間0.59-1.16)だった。OS中央値(95%信頼区間)はRD群15.15ヶ月(12.45-26.55)、D群14.65ヶ月(11.93-24.44)、ハザード比0.86(95%信頼区間0.56-1.32)だった。ORR(95%信頼区間)はRD群28.9%(19.1-40.5)、D群18.5%(10.8-28.7)だった。DCR(95%信頼区間)はRD群78.9%(68.1-87.5)、D群70.4%(59.2-80.0)だった。有害事象の頻度および重症度は両群とも同様だったが、発熱性好中球減少症はRD群でより高率だった(RD群34.2%、D群19.8%)。Grade 3以上の主な有害事象は、好中球減少症(RD群68人(89.5%)、D群73人(90.1%))、発熱性好中球減少症(RD群26人(34.2%)、D群16人(19.8%))、倦怠感(RD群1人(1.3%)、D群0人(0%))、白血球減少症(RD群53人(69.7%)、D群58人(71.6%))、高血圧(RD群4人(5.3%)、D群0人(0%))だった。治療関連死(RD群1人(1.3%)、D群1人(1.2%))、Grade 3以上の肺出血(RD群1人(1.3%)、D群0人(0%))は両群間で差がなかった。薬剤性肺障害を来した患者はRD群8人(10.5%)で、うちGrade 3相当1人(1.3%)、Grade 4相当1人(1.3%)、D群6人で、うちGrade 3相当3人(3.7%)だった。毒性による治療中止は、RD群28人(36.8%)、D群14人(17.3%)だった。プロトコール治療終了後、後治療を受けた患者の割合はRD群67.1%、D群74.1%だった。EGFR-TKI治療歴のあるEGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がん患者集団(無作為割り付けを受けた患者数37人、うちプロトコール治療を受けたのは35人で、RD群18人、D群17人)のPFS中央値はRD群5.65ヶ月、D群4.37ヶ月だった。OS中央値はRD群未到達、D群17.28ヶ月で、12ヶ月生存割合(95%信頼区間)はRD群88.9%(62.4-97.1)、D群58.8%(32.5-77.8)だった。奏効割合はRD群44.4%、D群41.2%だった。DCRはRD群88.9%、D群76.5%だった。

結論:

日本人非小細胞肺がん患者におけるラムシルマブ+ドセタキセル併用療法による二次治療は、同様のコンセプトで実施された国際共同第III相試験であるREVEL試験で確認されたのと同様に、無増悪生存期間を改善し、毒性も管理可能だった。

Ramucirumab plus docetaxel versus placebo plus docetaxel for second-line treatment of stage IV non-small-cell lung cancer after disease progression on platinum-based therapy (REVEL): a multicentre, double-blind, randomised phase 3 trial

Edward B Garon et al., Lancet VOLUME 384, ISSUE 9944, P665-673, AUGUST 23, 2014

DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60845-X

背景:

ラムシルマブはVEGFR(血管内皮増殖因子受容体)-2の細胞外ドメインを認識するヒトIgG1クラスモノクローナル抗体である。今回は、プラチナ併用化学療法後のIV期非小細胞肺がん患者を対象とし、ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法とドセタキセル単剤療法の二次治療としての有効性と安全性を検証することを目的とした。

方法:

今回の多施設共同、二重盲検、無作為化第III相REVEL試験において、プラチナ併用化学療法による一次治療中、あるいは治療後に病勢進行に至った肺扁平上皮がん、非扁平上皮非小細胞肺がん患者を対象とした。対象患者をラムシルマブ+ドセタキセル併用療法群(RD群)とプラセボ+ドセタキセル療法群(D群)に1:1の割合で無作為割り付けした。割り付け調整因子は性別、地域、PS、前治療における維持療法の有無とした。RD群ではラムシルマブ10mg/kgとドセタキセル75mg/㎡を1日目に投与し、3週間間隔で病勢進行、忍容不能の毒性、患者の治療中止希望、患者死亡のいずれかが確認されるまで繰り返した。D群ではプラセボとそれに続くドセタキセル75mg/㎡を1日目に投与し、3週間間隔でRD群と同様に繰り返した。主要評価項目は無作為割り付けされた全患者を評価対象とした生存期間とした。有害事象は実際に患者が受けた治療に沿って解析した。

結果:

2010年12月03日から2013年01月24日にかけて、1,825人の患者をスクリーニングし、うち1,253人を無作為割り付けした(RD群628人、D群625人)。生存期間中央値(四分位間)はRD群で10.5ヶ月(5.1-21.2)、D群で9.1ヶ月(4.2-18.0)で、ハザード比0.86(95%信頼区間0.75-0.98、p=0.023)だった。無増悪生存期間中央値(四分位間)はRD群で4.5ヶ月(2.3-8.3)、D群で3.0ヶ月(1.4-6.9)で、ハザード比0.76(95%信頼区間0.68-0.86、p<0.0001)だった。安全性評価対象となった患者において、RD群627人中613人(98%)、D群618人中594人(95%)が治療関連有害事象を伴っていた。Grade 3以上の主な有害事象は、好中球減少症(RD群306人(49%)、D群246人(40%))、発熱性好中球減少症(RD群100人(16%)、D群62人(10%))、倦怠感(RD群88人(14%)、D群65人(10%))、白血球減少症(RD群86人(14%)、D群77人(12%))、高血圧(RD群35人(6%)、D群13人(2%))だった。治療関連死(RD群31人(5%)、D群35人(6%))、Grade 3以上の肺出血(RD群8人(1%)、D群8人(1%))は両群間で差がなかった。これらの毒性は治療薬の減量、もしくは支持療法にて管理可能だった。

結論:

IV期非小細胞肺がん患者に対する二次療法としてのラムシルマブ+ドセタキセル併用療法は、生命予後を改善する。

2021年08月10日

進行肺扁平上皮がんでは、二次治療以降でニボルマブにイピリムマブを上乗せする意義はない

CheckMate-227試験の結果を受けて、PD-L1発現の有無に拠らず進行非小細胞肺がんの初回治療として、ニボルマブ+イピリムマブ併用療法が標準治療の一つとなった。

今回の第III相臨床試験は、それでは進行肺扁平上皮癌の二次治療以降において、初回治療で免疫チェックポイント阻害薬を使用しなかった患者ではニボルマブ+イピリムマブ併用療法がニボルマブ単剤療法を凌ぐかどうかを見たものである。

結論は、イピリムマブ上乗せ効果はない、ということで、実地臨床をこれまでと変える必要はない。

それでも探索的検討から、いくつか言えることはある。

1つめは要約で触れられているように、ニボルマブ+イピリムマブ併用療法で奏効が得られれば、それが長期間持続する可能性が高くなる。

論文のsupplement 3中のe-figure 1を参照すると、奏効が確認されてからの無増悪生存期間は、治療開始から8ヶ月を経過したあたりから明らかにニボルマブ+イピリムマブ併用療法の方が長い。

ただし、奏効する患者の割合は全体の20%にも満たないうえ、どの患者が長期に奏効するかを見分けるすべはない。

2つめは、PD-L1発現<1%の患者集団を見たときに、TMBが10mt/Mb以上か未満かでイピリムマブの上乗せ効果の有無がきれいに分かれることだ。

論文のFigure 3を見る。

ニボルマブ単剤療法ならば、TMBの如何によらず生存期間はあまり変わらない。

一方、ニボルマブ+イピリムマブ併用療法では、TMB≧10mt/MbとTMB<10mt/Mbで歴然とした差があり、生存期間中央値は前者で約17ヶ月、後者で約6ヶ月である。

PD-L1<1%かつTMB≧10mt/Mbの患者サブグループで解析すると、各群15人ずつと極めて少数での解析ながら、ハザード比0.37、95%信頼区間0.15-0.89、p=0.02と有意にN群よりNI群の方が予後が良かったようだ。

免疫チェックポイント阻害薬が一次治療から積極的に使われるようになったため、二次治療以降でこうしたコンセプトを検証する機会は今後あまりないかもしれないが、一次治療で検証する意義はあるかも知れない。

Nivolumab Plus Ipilimumab vs Nivolumab for Previously Treated Patients With Stage IV Squamous Cell Lung Cancer

The Lung-MAP S1400I Phase 3 Randomized Clinical Trial

Scott N. Gettinger et al., JAMA Oncol. Published online July 15, 2021.

doi:10.1001/jamaoncol.2021.2209

背景:

進行非小細胞肺がんの一次治療において、ニボルマブ+イピリムマブ併用療法はプラチナ併用化学療法より優れていることが示されている。また、既治療進行非小細胞肺がんの治療において、ニボルマブ単剤療法はドセタキセル単剤療法より優れていることが示されている。

今回は、免疫チェックポイント阻害薬使用歴のない既治療進行肺扁平上皮癌の患者を対象に、ニボルマブにイピリムマブを併用することで生命予後が改善するかどうかを検証することとした。

方法:

The Lung Cancer Master Protocol(Lung-MAP)S1400l第3相オープンラベル無作為化臨床試験は2015年12月18日から2018年08月23日の期間に行われた。ニボルマブ単剤治療群とニボルマブ+イピリムマブ併用療法群に1:1の比率で無作為割り付けされた。生存している患者の追跡期間中央値は29.5ヶ月だった。本試験では、免疫チェックポイント阻害薬治療歴がない進行肺扁平上皮癌で、Zubrodスコアが0(無症状)あるいは1(症状はあるが自立歩行可能)、標準的なプラチナ併用化学療法後に病勢進行に至った患者を対象とした。割り付け調整因子は性別、過去の治療レジメン数(1レジメン vs 2レジメン以上)とした。2018年05月03日から2021年02月01日の間にデータ解析を行った。

治療内容:

ニボルマブ単剤治療群(N群):ニボルマブ3mg/kgを2週間ごとに点滴静注

ニボルマブ+イピリムマブ併用療法群(NI群):ニボルマブ3mg/kgを2週間ごとに点滴静注+イピリムマブ1mg/kgを6週間ごとに点滴静注

N群、NI群いずれも、病勢進行もしくは忍容不能の毒性に見舞われるまで継続とした

評価項目と方法:

主要評価項目は全生存期間(OS)とした。

副次評価項目は担当医評価による無増悪生存期間(IA-PFS)と、RECISTガイドライン第1.1版準拠の奏効割合とした。

結果:

275人が本試験に登録され、252人が適格と判定され、無作為割り付けされた(NI群125人、N群127人)。平均年齢は67.5歳(範囲は41.8歳-90.3歳)、169人(67%)が男性、206人(82%)が白人だった。本試験は、中間解析時点で無効中止となった。OSは両治療群間で有意差を認めなかった(ハザード比0.87、95%信頼区間0.66-1.16、p値0.34)。OS中央値はNI群で10ヶ月(95%信頼区間8.0-14.4)、N群で11ヶ月(95%信頼区間8.6-13.7)だった。IA-PFSのハザード比は0.80(95%信頼区間0.61-1.03、p値0.09)で、IA-PFS中央値はNI群で3.8ヶ月(95%信頼区間2.7-4.4)、N群で2.9ヶ月(95%信頼区間1.8-4.0)だった。奏効割合はNI群で18%(95%信頼区間12-25%)、N群で17%(95%信頼区間10%-23%)だった。奏効持続期間中央値はNI群で28.4ヶ月(95%信頼区間4.9-未到達)、N群で9.7ヶ月(95%信頼区間4.2-23.1)だった。Grade3以上の治療関連有害事象はNI群で124人中49人(39.5%)に、N群では123人中41人(33.3%)に認めた。毒性による治療中止はNI群で124人中31人(25%)に、N群では123人中19人(15%)に認めた。

結論:

今回の第III相臨床試験において、免疫チェックポイント阻害薬による治療歴のない既治療進行肺扁平上皮がん患者では、ニボルマブにイピリムマブを上乗せすることによる予後改善効果は認めなかった。

今回の第III相臨床試験は、それでは進行肺扁平上皮癌の二次治療以降において、初回治療で免疫チェックポイント阻害薬を使用しなかった患者ではニボルマブ+イピリムマブ併用療法がニボルマブ単剤療法を凌ぐかどうかを見たものである。

結論は、イピリムマブ上乗せ効果はない、ということで、実地臨床をこれまでと変える必要はない。

それでも探索的検討から、いくつか言えることはある。

1つめは要約で触れられているように、ニボルマブ+イピリムマブ併用療法で奏効が得られれば、それが長期間持続する可能性が高くなる。

論文のsupplement 3中のe-figure 1を参照すると、奏効が確認されてからの無増悪生存期間は、治療開始から8ヶ月を経過したあたりから明らかにニボルマブ+イピリムマブ併用療法の方が長い。

ただし、奏効する患者の割合は全体の20%にも満たないうえ、どの患者が長期に奏効するかを見分けるすべはない。

2つめは、PD-L1発現<1%の患者集団を見たときに、TMBが10mt/Mb以上か未満かでイピリムマブの上乗せ効果の有無がきれいに分かれることだ。

論文のFigure 3を見る。

ニボルマブ単剤療法ならば、TMBの如何によらず生存期間はあまり変わらない。

一方、ニボルマブ+イピリムマブ併用療法では、TMB≧10mt/MbとTMB<10mt/Mbで歴然とした差があり、生存期間中央値は前者で約17ヶ月、後者で約6ヶ月である。

PD-L1<1%かつTMB≧10mt/Mbの患者サブグループで解析すると、各群15人ずつと極めて少数での解析ながら、ハザード比0.37、95%信頼区間0.15-0.89、p=0.02と有意にN群よりNI群の方が予後が良かったようだ。

免疫チェックポイント阻害薬が一次治療から積極的に使われるようになったため、二次治療以降でこうしたコンセプトを検証する機会は今後あまりないかもしれないが、一次治療で検証する意義はあるかも知れない。

Nivolumab Plus Ipilimumab vs Nivolumab for Previously Treated Patients With Stage IV Squamous Cell Lung Cancer

The Lung-MAP S1400I Phase 3 Randomized Clinical Trial

Scott N. Gettinger et al., JAMA Oncol. Published online July 15, 2021.

doi:10.1001/jamaoncol.2021.2209

背景:

進行非小細胞肺がんの一次治療において、ニボルマブ+イピリムマブ併用療法はプラチナ併用化学療法より優れていることが示されている。また、既治療進行非小細胞肺がんの治療において、ニボルマブ単剤療法はドセタキセル単剤療法より優れていることが示されている。

今回は、免疫チェックポイント阻害薬使用歴のない既治療進行肺扁平上皮癌の患者を対象に、ニボルマブにイピリムマブを併用することで生命予後が改善するかどうかを検証することとした。

方法:

The Lung Cancer Master Protocol(Lung-MAP)S1400l第3相オープンラベル無作為化臨床試験は2015年12月18日から2018年08月23日の期間に行われた。ニボルマブ単剤治療群とニボルマブ+イピリムマブ併用療法群に1:1の比率で無作為割り付けされた。生存している患者の追跡期間中央値は29.5ヶ月だった。本試験では、免疫チェックポイント阻害薬治療歴がない進行肺扁平上皮癌で、Zubrodスコアが0(無症状)あるいは1(症状はあるが自立歩行可能)、標準的なプラチナ併用化学療法後に病勢進行に至った患者を対象とした。割り付け調整因子は性別、過去の治療レジメン数(1レジメン vs 2レジメン以上)とした。2018年05月03日から2021年02月01日の間にデータ解析を行った。

治療内容:

ニボルマブ単剤治療群(N群):ニボルマブ3mg/kgを2週間ごとに点滴静注

ニボルマブ+イピリムマブ併用療法群(NI群):ニボルマブ3mg/kgを2週間ごとに点滴静注+イピリムマブ1mg/kgを6週間ごとに点滴静注

N群、NI群いずれも、病勢進行もしくは忍容不能の毒性に見舞われるまで継続とした

評価項目と方法:

主要評価項目は全生存期間(OS)とした。

副次評価項目は担当医評価による無増悪生存期間(IA-PFS)と、RECISTガイドライン第1.1版準拠の奏効割合とした。

結果:

275人が本試験に登録され、252人が適格と判定され、無作為割り付けされた(NI群125人、N群127人)。平均年齢は67.5歳(範囲は41.8歳-90.3歳)、169人(67%)が男性、206人(82%)が白人だった。本試験は、中間解析時点で無効中止となった。OSは両治療群間で有意差を認めなかった(ハザード比0.87、95%信頼区間0.66-1.16、p値0.34)。OS中央値はNI群で10ヶ月(95%信頼区間8.0-14.4)、N群で11ヶ月(95%信頼区間8.6-13.7)だった。IA-PFSのハザード比は0.80(95%信頼区間0.61-1.03、p値0.09)で、IA-PFS中央値はNI群で3.8ヶ月(95%信頼区間2.7-4.4)、N群で2.9ヶ月(95%信頼区間1.8-4.0)だった。奏効割合はNI群で18%(95%信頼区間12-25%)、N群で17%(95%信頼区間10%-23%)だった。奏効持続期間中央値はNI群で28.4ヶ月(95%信頼区間4.9-未到達)、N群で9.7ヶ月(95%信頼区間4.2-23.1)だった。Grade3以上の治療関連有害事象はNI群で124人中49人(39.5%)に、N群では123人中41人(33.3%)に認めた。毒性による治療中止はNI群で124人中31人(25%)に、N群では123人中19人(15%)に認めた。

結論:

今回の第III相臨床試験において、免疫チェックポイント阻害薬による治療歴のない既治療進行肺扁平上皮がん患者では、ニボルマブにイピリムマブを上乗せすることによる予後改善効果は認めなかった。

2021年08月04日

ゲフィチニブ+カルボプラチン+ペメトレキセド併用療法・・・NEJ009試験の最新データ

EGFR遺伝子変異陽性患者に対するゲフィチニブ+カルボプラチン+ペメトレキセド併用療法。

NEJ009試験で検証され、過去に何度か取り上げた。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e935374.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e954629.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e966520.html

ゲフィチニブでこの成績なのだから、オシメルチニブ+カルボプラチン+ペメトレキセド併用療法ならもっといいんじゃないか、という発想は当然出てくるわけで、FLAURA2試験で検証中である。

分子標的薬+抗がん薬併用療法というコンセプトに価値があると思われるので、オシメルチニブにもぜひ頑張っていただきたい。

Update analysis of NEJ009: Gefitinib alone (G) versus gefitinib plus chemotherapy (GCP) for non-small cell lung cancer with mutated EGFR.

Eisaku Miyauchi et al., 2021 ASCO Annual Meeting abst.#9081

背景:

NEJ009試験は、未治療のEGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がん患者を対象に、ゲフィチニブ内服+化学療法併用療法とゲフィチニブ内服単剤療法を比較する第III相臨床試験である。今回は、全生存期間に関する更新データ、長期追跡後の忍容性評価について、EGFR遺伝子変異タイプ別、あるいは転移巣別のサブグループ解析を含めて報告する。

方法:

対象患者をゲフィチニブ内服単剤療法群(G群、ゲフィチニブ250mgを1日1回内服)、ゲフィチニブ内服+化学療法併用療群(GCP群、ゲフィチニブ250mgを1日1回内服に加えて、カルボプラチン5AUC+ペメトレキセド500mg/㎡を3週間隔で最大6コースまで、その後はゲフィチニブ内服とペメトレキセド維持療法併用を継続)に無作為に割り付けた。今回の臨床試験では複数の主要評価項目(PFS、PFS2、OS)を設定し、事前に取り決めた階層的評価法に基づいて解析した。

結果:

345人の患者を無作為割り付けした(G群172人、GCP群170人)。直近のデータカットオフ時点(2020年5月22日)では、全生存期間の有意な差は認めなかったものの(ハザード比0.82、95%信頼区間0.64-1.06、p=0.13)、PFS、PFS2についてはGCP群で有意な延長を認めた。最新のPFS、PFS2、OSのデータは、G群でそれぞれ11.2ヶ月、18.0ヶ月、38.5ヶ月で、GCP群でそれぞれ20.9ヶ月、20.9ヶ月、49.0ヶ月だった。初回の報告から今回の解析までの期間、新規の重篤な有害事象は認めなかった。

結論:

ゲフィチニブ単剤療法と比較して、ゲフィチニブ+カルボプラチン+ペメトレキセド併用療法は有意にPFS、PFS2を延長し、EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がんの初回治療としてより望ましい。

NEJ009試験で検証され、過去に何度か取り上げた。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e935374.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e954629.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e966520.html

ゲフィチニブでこの成績なのだから、オシメルチニブ+カルボプラチン+ペメトレキセド併用療法ならもっといいんじゃないか、という発想は当然出てくるわけで、FLAURA2試験で検証中である。

分子標的薬+抗がん薬併用療法というコンセプトに価値があると思われるので、オシメルチニブにもぜひ頑張っていただきたい。

Update analysis of NEJ009: Gefitinib alone (G) versus gefitinib plus chemotherapy (GCP) for non-small cell lung cancer with mutated EGFR.

Eisaku Miyauchi et al., 2021 ASCO Annual Meeting abst.#9081

背景:

NEJ009試験は、未治療のEGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がん患者を対象に、ゲフィチニブ内服+化学療法併用療法とゲフィチニブ内服単剤療法を比較する第III相臨床試験である。今回は、全生存期間に関する更新データ、長期追跡後の忍容性評価について、EGFR遺伝子変異タイプ別、あるいは転移巣別のサブグループ解析を含めて報告する。

方法:

対象患者をゲフィチニブ内服単剤療法群(G群、ゲフィチニブ250mgを1日1回内服)、ゲフィチニブ内服+化学療法併用療群(GCP群、ゲフィチニブ250mgを1日1回内服に加えて、カルボプラチン5AUC+ペメトレキセド500mg/㎡を3週間隔で最大6コースまで、その後はゲフィチニブ内服とペメトレキセド維持療法併用を継続)に無作為に割り付けた。今回の臨床試験では複数の主要評価項目(PFS、PFS2、OS)を設定し、事前に取り決めた階層的評価法に基づいて解析した。

結果:

345人の患者を無作為割り付けした(G群172人、GCP群170人)。直近のデータカットオフ時点(2020年5月22日)では、全生存期間の有意な差は認めなかったものの(ハザード比0.82、95%信頼区間0.64-1.06、p=0.13)、PFS、PFS2についてはGCP群で有意な延長を認めた。最新のPFS、PFS2、OSのデータは、G群でそれぞれ11.2ヶ月、18.0ヶ月、38.5ヶ月で、GCP群でそれぞれ20.9ヶ月、20.9ヶ月、49.0ヶ月だった。初回の報告から今回の解析までの期間、新規の重篤な有害事象は認めなかった。

結論:

ゲフィチニブ単剤療法と比較して、ゲフィチニブ+カルボプラチン+ペメトレキセド併用療法は有意にPFS、PFS2を延長し、EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がんの初回治療としてより望ましい。