2020年02月27日

新型コロナウイルスによる小・中・高長期臨時休校のインパクト

はっきりいって、肺がん診療とは直接関係のない話だが、あまりに社会的なインパクトが大きい話なので取り上げる。

2020年02月27日の新型コロナウイルス感染症対策本部会合で、安倍晋三首相は感染拡大を防止する目的で、2020年03月02日から春休みが明けるまで、全国の小・中・高校や特別支援学校を臨時休校にするよう要請すると表明した。

早い話が、来週から夏休みより長い春休みが始まり、多分部活も塾も学童保育もないですよ、ということだ。

驚いた。

教育の現場は、寝耳に水だろう。

先日から、体温と症状を記入した健康カードを毎日提出するように学校から求められていたが、そんなの一気に吹っ飛んだ。

数時間前には、今週末、部活の練習試合がありますと連絡が来ていたが、もはやよくできた笑い話だ。

他人事ではない。

一般企業はもとより、病院にも、それも忙しい職場であればあるほど、お子さんの小さな若手のスタッフがたくさん働いている。

小学生のいる共働き家庭は、いったいどうするのだろう。

みんなが仕事をできなくなったら、外来も、病棟も回らなくなってしまう。

一足早く、管内の小・中学校の臨時休校が決まっていた北海道で、帯広厚生病院では2020年02月28日から診療制限に踏み切ることが決まっていたという。

新規患者、予約外患者の診療を休診し、2020年03月01日以降は病棟の一部を使用休止する予定だったようだ。

ただし、この措置は2020年03月04日までとされていたが、上記の政府方針からすると、大幅に延長されることになる。

病院診療だけを考えても、こうした影響が全国規模で広がることになる。

この措置は、劇薬だ。

吉と出るか凶と出るかは神のみぞ知るだが、このくらい思い切った対応、確かに必要なのかもしれない。

インフルエンザは、教育の現場から子供に感染が拡大し、一緒に住む親や祖母の世代に広がっていく。

また、私の勤務先の近所の大学では、毎年インフルエンザの患者が蔓延する。

新型コロナウイルスも、季節性インフルエンザほどの急速な広がりは見せていないものの、似たようなストーリーは十分考えられる。

今回の措置は、教育の現場における感染拡大を断ち、それに続く各家庭における感染の起点を断つ試みであり、英断だ。

震源地の中国からの報告によると、新型コロナウイルスPCR陽性で、いったん陰性化した患者の14%は再陽性化するらしい。

我が国でも、大阪で同様の現象が確認されている。

たちが悪いこと極まりない。

最善を期待して、最悪に備えるべし。

外来化学療法を受けている患者さんにも、少なからず影響があるだろう。

東日本大震災の時のように、一定のエリア内で、患者の融通をする必要が出てくるかもしれない。

2020年02月27日の新型コロナウイルス感染症対策本部会合で、安倍晋三首相は感染拡大を防止する目的で、2020年03月02日から春休みが明けるまで、全国の小・中・高校や特別支援学校を臨時休校にするよう要請すると表明した。

早い話が、来週から夏休みより長い春休みが始まり、多分部活も塾も学童保育もないですよ、ということだ。

驚いた。

教育の現場は、寝耳に水だろう。

先日から、体温と症状を記入した健康カードを毎日提出するように学校から求められていたが、そんなの一気に吹っ飛んだ。

数時間前には、今週末、部活の練習試合がありますと連絡が来ていたが、もはやよくできた笑い話だ。

他人事ではない。

一般企業はもとより、病院にも、それも忙しい職場であればあるほど、お子さんの小さな若手のスタッフがたくさん働いている。

小学生のいる共働き家庭は、いったいどうするのだろう。

みんなが仕事をできなくなったら、外来も、病棟も回らなくなってしまう。

一足早く、管内の小・中学校の臨時休校が決まっていた北海道で、帯広厚生病院では2020年02月28日から診療制限に踏み切ることが決まっていたという。

新規患者、予約外患者の診療を休診し、2020年03月01日以降は病棟の一部を使用休止する予定だったようだ。

ただし、この措置は2020年03月04日までとされていたが、上記の政府方針からすると、大幅に延長されることになる。

病院診療だけを考えても、こうした影響が全国規模で広がることになる。

この措置は、劇薬だ。

吉と出るか凶と出るかは神のみぞ知るだが、このくらい思い切った対応、確かに必要なのかもしれない。

インフルエンザは、教育の現場から子供に感染が拡大し、一緒に住む親や祖母の世代に広がっていく。

また、私の勤務先の近所の大学では、毎年インフルエンザの患者が蔓延する。

新型コロナウイルスも、季節性インフルエンザほどの急速な広がりは見せていないものの、似たようなストーリーは十分考えられる。

今回の措置は、教育の現場における感染拡大を断ち、それに続く各家庭における感染の起点を断つ試みであり、英断だ。

震源地の中国からの報告によると、新型コロナウイルスPCR陽性で、いったん陰性化した患者の14%は再陽性化するらしい。

我が国でも、大阪で同様の現象が確認されている。

たちが悪いこと極まりない。

最善を期待して、最悪に備えるべし。

外来化学療法を受けている患者さんにも、少なからず影響があるだろう。

東日本大震災の時のように、一定のエリア内で、患者の融通をする必要が出てくるかもしれない。

2020年02月26日

FLAURA日本人サブグループ解析に関するweb講演会

企業が関わる講演会・セミナーから距離を置くようになってから、随分経った。

いまだに参加依頼、講演依頼ともにお話を頂くのは光栄なことだ。

ご依頼くださる企業はもとより、座長の先生にも申し訳ないと思いながらも、相変わらず断り続けている。

会場費やら、講演料やら、旅費・交通費やら、果ては企業の方々の残業代まで考えると、結局は薬価に反映されるわけで、どうも気が進まない。

学会発表などの冒頭、講演者が利益相反のスライドで多数の企業との関わりを公表しているところを見ると、そのお金、全部患者団体に寄付してはいかがですかと言いたくなってしまう。

免疫チェックポイント阻害薬が肺がんの実地臨床に導入されてからというもの、経済的な理由で治療を中断する患者さんを見かけることが、本当に多くなった。

閑話休題。

最近は、企業主催の講演会がweb上で行われることが多くなった。

これも一定の費用が発生しているのは間違いないが、一般の講演会やセミナーよりは費用を抑えられているのではないかと、都合がつけば聴講している。

今日はアストラゼネカ社主催の、表題の講演。

主催者がオシメルチニブの販売元だから、それなりに割り引いて聴講しなければならない。

このテーマが日本肺癌学会で発表された段階の記事は以下を参照。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e967135.html

今日は、聴講していていくつか目にとまった内容を取り上げて、感想を記しておく。

全生存期間解析に関する生存曲線の一覧。

こうして並べてみると、非アジア人>全体>アジア人>日本人という順番で、オシメルチニブが優れていそうな印象。

日本人に関するサブグループ解析は、そもそも試験デザインの時点では予定すらされていなかった後解析でしかない。

・・・と演者の先生は強調されていたが、それで片付けてしまうには、あまりにも生存曲線の性向が一貫しすぎていはしないか?

オシメルチニブとゲフィチニブ、エルロチニブの薬価の差を考えれば、この結果でオシメルチニブを使うのは、納税者に申し訳ないのでは?

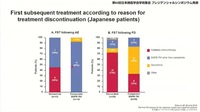

各治療群で、毒性でプロトコール治療中止となった場合、病勢進行でプロトコール治療中止となった場合の次治療の内訳。

オシメルチニブ群では、毒性中止となった場合、他のEGFR阻害薬に切り替える患者と殺細胞性抗腫瘍薬に切り替える患者がほぼ半々。

ゲフィチニブ/エルロチニブ群では、毒性中止となった場合、殺細胞性抗腫瘍薬に切り替える患者は皆無で、(おそらくT790Mが判明した)オシメルチニブに切り替えた患者が1人だけいて、その他は全て他のEGFR阻害薬に切り替えられていた。

病勢進行で次治療に移行する場合も、両群間で違いがある。

オシメルチニブ群で殺細胞性抗腫瘍薬を使う患者が多いことは容易に予想できるが、ゲフィチニブ/エルロチニブ群でオシメルチニブに切り替えた患者が半数程度いるのは、結構多いな、と感じた。

当然T790Mが検出されていないとオシメルチニブは使えないわけで、実地臨床で20-25%程度にしかT790Mが陽性にならない感触からすると、46%は結構多いな、と感じる。

また、この図表には示されていないが、オシメルチニブ群の22%、ゲフィチニブ/エルロチニブ群の24%は次治療を受けていないことも知っておかなければならない。

オシメルチニブ耐性後の治療戦略のお話。

過去の関連記事は以下を参照。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e808803.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e884383.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e954089.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e970829.html

第1世代、第2世代EGFR阻害薬使用後のT790M出現率に比べると、EGFRそのものの構造改変をきたすC797Sのような変化は、必ずしもオシメルチニブ耐性化のメインストリームではなさそうだ。

また、これは直感でしかないが、EGFRやMETのより下流のシグナル伝達系を抑え込むのは、あまりうまくいかなさそうな気がする。

プラチナ併用化学療法とオシメルチニブの併用が有効かどうかを検証する第III相試験、FLAURA2。

NEJ009やNoronha trialを踏まえれば、当然出てくるコンセプトだ。

多分有望な結果が出るだろうが、個人的に興味があるのは、CBDCA+PEMと組み合わせたとき、ゲフィチニブとオシメルチニブの間に何らかの差が出るかどうかである。

いまだに参加依頼、講演依頼ともにお話を頂くのは光栄なことだ。

ご依頼くださる企業はもとより、座長の先生にも申し訳ないと思いながらも、相変わらず断り続けている。

会場費やら、講演料やら、旅費・交通費やら、果ては企業の方々の残業代まで考えると、結局は薬価に反映されるわけで、どうも気が進まない。

学会発表などの冒頭、講演者が利益相反のスライドで多数の企業との関わりを公表しているところを見ると、そのお金、全部患者団体に寄付してはいかがですかと言いたくなってしまう。

免疫チェックポイント阻害薬が肺がんの実地臨床に導入されてからというもの、経済的な理由で治療を中断する患者さんを見かけることが、本当に多くなった。

閑話休題。

最近は、企業主催の講演会がweb上で行われることが多くなった。

これも一定の費用が発生しているのは間違いないが、一般の講演会やセミナーよりは費用を抑えられているのではないかと、都合がつけば聴講している。

今日はアストラゼネカ社主催の、表題の講演。

主催者がオシメルチニブの販売元だから、それなりに割り引いて聴講しなければならない。

このテーマが日本肺癌学会で発表された段階の記事は以下を参照。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e967135.html

今日は、聴講していていくつか目にとまった内容を取り上げて、感想を記しておく。

全生存期間解析に関する生存曲線の一覧。

こうして並べてみると、非アジア人>全体>アジア人>日本人という順番で、オシメルチニブが優れていそうな印象。

日本人に関するサブグループ解析は、そもそも試験デザインの時点では予定すらされていなかった後解析でしかない。

・・・と演者の先生は強調されていたが、それで片付けてしまうには、あまりにも生存曲線の性向が一貫しすぎていはしないか?

オシメルチニブとゲフィチニブ、エルロチニブの薬価の差を考えれば、この結果でオシメルチニブを使うのは、納税者に申し訳ないのでは?

各治療群で、毒性でプロトコール治療中止となった場合、病勢進行でプロトコール治療中止となった場合の次治療の内訳。

オシメルチニブ群では、毒性中止となった場合、他のEGFR阻害薬に切り替える患者と殺細胞性抗腫瘍薬に切り替える患者がほぼ半々。

ゲフィチニブ/エルロチニブ群では、毒性中止となった場合、殺細胞性抗腫瘍薬に切り替える患者は皆無で、(おそらくT790Mが判明した)オシメルチニブに切り替えた患者が1人だけいて、その他は全て他のEGFR阻害薬に切り替えられていた。

病勢進行で次治療に移行する場合も、両群間で違いがある。

オシメルチニブ群で殺細胞性抗腫瘍薬を使う患者が多いことは容易に予想できるが、ゲフィチニブ/エルロチニブ群でオシメルチニブに切り替えた患者が半数程度いるのは、結構多いな、と感じた。

当然T790Mが検出されていないとオシメルチニブは使えないわけで、実地臨床で20-25%程度にしかT790Mが陽性にならない感触からすると、46%は結構多いな、と感じる。

また、この図表には示されていないが、オシメルチニブ群の22%、ゲフィチニブ/エルロチニブ群の24%は次治療を受けていないことも知っておかなければならない。

オシメルチニブ耐性後の治療戦略のお話。

過去の関連記事は以下を参照。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e808803.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e884383.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e954089.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e970829.html

第1世代、第2世代EGFR阻害薬使用後のT790M出現率に比べると、EGFRそのものの構造改変をきたすC797Sのような変化は、必ずしもオシメルチニブ耐性化のメインストリームではなさそうだ。

また、これは直感でしかないが、EGFRやMETのより下流のシグナル伝達系を抑え込むのは、あまりうまくいかなさそうな気がする。

プラチナ併用化学療法とオシメルチニブの併用が有効かどうかを検証する第III相試験、FLAURA2。

NEJ009やNoronha trialを踏まえれば、当然出てくるコンセプトだ。

多分有望な結果が出るだろうが、個人的に興味があるのは、CBDCA+PEMと組み合わせたとき、ゲフィチニブとオシメルチニブの間に何らかの差が出るかどうかである。

2020年02月25日

オシメルチニブとMET阻害薬savolitinibの併用療法

EGFR遺伝子変異陽性の進行非小細胞肺がんで、オシメルチニブ初回治療後に耐性化した際、次に何をするかという話。

MET遺伝子増幅や変異が耐性機序だった場合に、savolitinib併用で克服できるか。

まだ早期臨床試験の段階であり、参考になるのは毒性くらいだろうか。

オシメルチニブ耐性化後の患者における奏効割合は30%とのことだが、耐性機序にMETが関連している患者を絞り込めば、もう少し成績は向上するかもしれない。

アナフィラキシー反応と気胸がそれぞれ4%ほど見られたというのは、他ではあまり経験しない有害事象である。

TATTON試験についての過去記事

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e805441.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e852243.html

Osimertinib plus savolitinib in patients with EGFR mutation-positive, MET-amplified, non-small-cell lung cancer after progression on EGFR tyrosine kinase inhibitors: interim results from a multicentre, open-label, phase 1b study

Lecia V. Sequist,et al., Lancet Oncol 2020

DOI:https://doi.org/10.1016/S1470-2045(19)30785-5

前臨床試験のデータから、MET経路により耐性化したEGFR遺伝子変異陽性肺がんに対して、EGFR阻害薬とMET阻害薬の併用療法が有効な可能性が示されていた。選択的METチロシンキナーゼ阻害薬であるsavolitinib(AZD6094,HMPL-504,volitinibとしても知られている)

と、第3世代EGFRチロシンキナーゼ阻害薬であるオシメルチニブの併用療法に関する第1相臨床試験データにより、推奨用量が設定された。今回は、TATTON試験における2つの拡大コホートについての中間解析結果を報告する。

コホートBでは、第3世代EGFR阻害薬による治療歴がある患者と、第3世代EGFR阻害薬による治療歴がなく、T790M陰性もしくは陽性の患者の、計144人を対象とした。本コホートでは、オシメルチニブ80mg/日とsavolitinib 600mg/日(のちのプロトコール改訂により、体重55kg以下の患者8人では300mg/日に減量された)を投与した。

コホートDでは、第3世代EGFR阻害薬による治療歴がなく、T790M陰性の患者42人を対象とし、オシメルチニブ80mg/日とsabolitinib300mg/日を投与した。

Grade3以上の有害事象は、コホートBの57%で認め、AST上昇(7%)と好中球減少(7%)の頻度が高かった。コホートDでは38%で認め、肺炎(12%)と薬剤過敏症(7%)の頻度が高かった。重篤な有害事象はコホートBの45%に認め、頻度が高かったのはアナフィラキシー反応(4%)と気胸(4%)だった。コホートDでは26%で認め、肺炎の頻度が高かった。コホートBでは2人の治療関連死(急性腎不全1人、負傷1人)を認めた。

コホートBのうち評価可能であった138人における奏効割合は48%(すべて部分奏効)で、第3世代EGFR阻害薬の治療歴がある患者69人での奏効割合は30%で、第3世代EGFR阻害薬の治療歴がなく、T790M陰性の患者51人での奏効割合は65%、第3世代EGFR阻害薬の治療歴がなく、T790M陽性の患者18人での奏効割合は67.5%だった。中間解析時点におけるコホートBの奏効持続期間中央値は9.5ヶ月で、6ヶ月時点で奏効状態を維持している患者は67%だった。

コホートDのうち評価可能であった36人における奏効割合は64%(すべて部分奏効)だった。中間解析時点におけるコホートDの奏効持続期間中央値は8.0ヶ月で、6ヶ月時点で奏効状態を維持している患者は71%だった。

MET遺伝子増幅や変異が耐性機序だった場合に、savolitinib併用で克服できるか。

まだ早期臨床試験の段階であり、参考になるのは毒性くらいだろうか。

オシメルチニブ耐性化後の患者における奏効割合は30%とのことだが、耐性機序にMETが関連している患者を絞り込めば、もう少し成績は向上するかもしれない。

アナフィラキシー反応と気胸がそれぞれ4%ほど見られたというのは、他ではあまり経験しない有害事象である。

TATTON試験についての過去記事

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e805441.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e852243.html

Osimertinib plus savolitinib in patients with EGFR mutation-positive, MET-amplified, non-small-cell lung cancer after progression on EGFR tyrosine kinase inhibitors: interim results from a multicentre, open-label, phase 1b study

Lecia V. Sequist,et al., Lancet Oncol 2020

DOI:https://doi.org/10.1016/S1470-2045(19)30785-5

前臨床試験のデータから、MET経路により耐性化したEGFR遺伝子変異陽性肺がんに対して、EGFR阻害薬とMET阻害薬の併用療法が有効な可能性が示されていた。選択的METチロシンキナーゼ阻害薬であるsavolitinib(AZD6094,HMPL-504,volitinibとしても知られている)

と、第3世代EGFRチロシンキナーゼ阻害薬であるオシメルチニブの併用療法に関する第1相臨床試験データにより、推奨用量が設定された。今回は、TATTON試験における2つの拡大コホートについての中間解析結果を報告する。

コホートBでは、第3世代EGFR阻害薬による治療歴がある患者と、第3世代EGFR阻害薬による治療歴がなく、T790M陰性もしくは陽性の患者の、計144人を対象とした。本コホートでは、オシメルチニブ80mg/日とsavolitinib 600mg/日(のちのプロトコール改訂により、体重55kg以下の患者8人では300mg/日に減量された)を投与した。

コホートDでは、第3世代EGFR阻害薬による治療歴がなく、T790M陰性の患者42人を対象とし、オシメルチニブ80mg/日とsabolitinib300mg/日を投与した。

Grade3以上の有害事象は、コホートBの57%で認め、AST上昇(7%)と好中球減少(7%)の頻度が高かった。コホートDでは38%で認め、肺炎(12%)と薬剤過敏症(7%)の頻度が高かった。重篤な有害事象はコホートBの45%に認め、頻度が高かったのはアナフィラキシー反応(4%)と気胸(4%)だった。コホートDでは26%で認め、肺炎の頻度が高かった。コホートBでは2人の治療関連死(急性腎不全1人、負傷1人)を認めた。

コホートBのうち評価可能であった138人における奏効割合は48%(すべて部分奏効)で、第3世代EGFR阻害薬の治療歴がある患者69人での奏効割合は30%で、第3世代EGFR阻害薬の治療歴がなく、T790M陰性の患者51人での奏効割合は65%、第3世代EGFR阻害薬の治療歴がなく、T790M陽性の患者18人での奏効割合は67.5%だった。中間解析時点におけるコホートBの奏効持続期間中央値は9.5ヶ月で、6ヶ月時点で奏効状態を維持している患者は67%だった。

コホートDのうち評価可能であった36人における奏効割合は64%(すべて部分奏効)だった。中間解析時点におけるコホートDの奏効持続期間中央値は8.0ヶ月で、6ヶ月時点で奏効状態を維持している患者は71%だった。

2020年02月22日

新型コロナウイルス感染症疑いの患者診療

そろそろ春が来そうだ。

まだ朝晩の気温は低いものの、日照時間は長くなり、日差しが柔らかくなってきた。

少しずつ、若葉が芽吹き始めている。

この季節になると、春や初夏の学会シーズンを意識し始める。

しかし、今年は東京オリンピックの影響のほか、新型コロナウイルスの影響も出始めた。

2月下旬の日本呼吸器内視鏡学会専門医大会、3月初旬の日本臨床腫瘍学会教育セミナーの中止が相次いで発表された。

たしかに、こうした集会に出席した医師が新型コロナウイルスに集団感染したら、社会的批判はまぬかれないだろう。

既に交通の手配はしていたが、やむを得ない。

4月の日本内科学会や日本呼吸器学会、6月の日本呼吸器内視鏡学会の各総会もどうするか考えなければならない。

そんな中、ついに九州にも新型コロナウイルスの波がやってきた。

早くから沖縄県では確認されていたが、2月20日には福岡県で、2月21日には熊本県で、陽性者が確認された。

大分県で確認されるのも、もはや時間の問題だろう。

2月21日に外来診療をしていたら、2週間にわたって37.5℃から38.5℃の発熱と、咳の症状が続くという患者がやってきた。

発症数日後に、既にインフルエンザ検査陰性であることを確認されている。

武漢への渡航歴や、発症者との接触歴はないものの、もう今となってはこうした病歴など役に立たない。

院内の感染対策委員会メンバーに相談し、隔離室に入っていただき、所管の保健所に電話をして指示を仰いだ。

返ってきた指示は、

「まずレントゲンやCTを撮影して、それで肺炎の所見がなければ、普通の患者と同様に診療していいですよ」

とのこと。

拍子抜けしたというか、がっかりしたというか。

それでいいんだ、という感じだった。

これでは、封じ込めはできない。

少なくとも、放射線技師さんが最初にリスクにさらされることになる。

画像診断で肺炎の所見がなくても、ウイルス感染の可能性は否定できないはずで、そうした患者を普通に診療していいですよということは、もはや保健所としても封じ込めができる時期を過ぎたという認識なのかと、改めて思い知った。

結局この患者は他の感染症の診断がついたのだが、この患者を通して新型コロナウイルス感染症診療の実情を知ることができて、よい経験になった。

かぜや気管支炎、肺炎の診療に携わる医療関係者は、もはや新型コロナウイルスへの暴露リスクは避けられない。

せめても、診療業務以外の学会活動やプライベートで感染するリスクは侵さないようにしたい。

まだ朝晩の気温は低いものの、日照時間は長くなり、日差しが柔らかくなってきた。

少しずつ、若葉が芽吹き始めている。

この季節になると、春や初夏の学会シーズンを意識し始める。

しかし、今年は東京オリンピックの影響のほか、新型コロナウイルスの影響も出始めた。

2月下旬の日本呼吸器内視鏡学会専門医大会、3月初旬の日本臨床腫瘍学会教育セミナーの中止が相次いで発表された。

たしかに、こうした集会に出席した医師が新型コロナウイルスに集団感染したら、社会的批判はまぬかれないだろう。

既に交通の手配はしていたが、やむを得ない。

4月の日本内科学会や日本呼吸器学会、6月の日本呼吸器内視鏡学会の各総会もどうするか考えなければならない。

そんな中、ついに九州にも新型コロナウイルスの波がやってきた。

早くから沖縄県では確認されていたが、2月20日には福岡県で、2月21日には熊本県で、陽性者が確認された。

大分県で確認されるのも、もはや時間の問題だろう。

2月21日に外来診療をしていたら、2週間にわたって37.5℃から38.5℃の発熱と、咳の症状が続くという患者がやってきた。

発症数日後に、既にインフルエンザ検査陰性であることを確認されている。

武漢への渡航歴や、発症者との接触歴はないものの、もう今となってはこうした病歴など役に立たない。

院内の感染対策委員会メンバーに相談し、隔離室に入っていただき、所管の保健所に電話をして指示を仰いだ。

返ってきた指示は、

「まずレントゲンやCTを撮影して、それで肺炎の所見がなければ、普通の患者と同様に診療していいですよ」

とのこと。

拍子抜けしたというか、がっかりしたというか。

それでいいんだ、という感じだった。

これでは、封じ込めはできない。

少なくとも、放射線技師さんが最初にリスクにさらされることになる。

画像診断で肺炎の所見がなくても、ウイルス感染の可能性は否定できないはずで、そうした患者を普通に診療していいですよということは、もはや保健所としても封じ込めができる時期を過ぎたという認識なのかと、改めて思い知った。

結局この患者は他の感染症の診断がついたのだが、この患者を通して新型コロナウイルス感染症診療の実情を知ることができて、よい経験になった。

かぜや気管支炎、肺炎の診療に携わる医療関係者は、もはや新型コロナウイルスへの暴露リスクは避けられない。

せめても、診療業務以外の学会活動やプライベートで感染するリスクは侵さないようにしたい。

2020年02月19日

フェアウェル・カンファレンス、介護福祉士さんのコメント

先日亡くなった患者さんのフェアウェル・カンファレンスを行った。

以下の記事の、前半に記した患者さん。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e968813.html

その場で披露された介護福祉士さんのコメントから。

ちなみに、この患者は県外在住のほかのご家族と離れてたった一人で当院に入院していて、月に一度くらいの頻度でご家族が面会に来られる以外は、人との触れ合いは病院スタッフとだけだった。

入院当初から、ナースコールが大変多い方でした。

「どうしました?」

と聞くと、

「なんでもない」

とか、

「押しただけ」

などといった答えが返ってきて、少し持て余すタイプと感じていました。

あまりに頻回にナースコールが繰り返されるときもあり、

「苦しいときなどに押してくださいね」

とお願いしても、なかなか聞き入れてもらえずいら立ちを感じたことも正直ありました。

ある日いつものようにおむつ交換をしていると、小さな声が聞こえたので、

「なんですか?」

と聞くと、伏し目がちにしながら、

「ありがとう」

と小さな声で言われました。

そのときに、今までこの方の何を見て、何を感じ取れていたんだろうと思いました。

日々の業務をこなすことでいっぱいだったため、介護福祉士として大切なことを忘れていたように思いました。

頻回にナースコールを鳴らすその裏にある本人の気持ち、本人の背景にもう少し配慮が必要だったと思いました。

初心に戻り、患者さんを支援する気持ちを持たなくてはいけないと改めて思いました。

今後も、初心を忘れずに寄り添う介護ができるように努めていきたいと思います。

亡くなった患者さんに関する振り返りのカンファレンス、単なる業務の一環と言ってしまえばそれまでだが、なんだか詩的な、そして示唆的な薫りを感じた。

介護福祉士さんは、患者さんに最も近いところで生活の支援をする、一番大変なお仕事をしてくださっている。

患者さんの状態が進行するほど、その業務は辛くなる。

それだけに、ご自宅での家族のつらさ、苦しみを、最も分かち合うことができる職種なのではないだろうか。

このコメントを読んでいて、患者さん側にも、家族側にも、それぞれにお互いを思いやる気持ちがないと、気持ちの触れ合いがないと、患者ケアは成り立たないと感じた。

お願いして、私の担当ではない他の患者さんのフェアウェル・カンファレンスのコメントも分けていただいた。

この方は、そもそも身寄りが全くなく、長期にわたって当院に入院していた方である。

入院当時、暴言が多く、この方とどう向き合い、どう関わっていこうかと正直悩んでいました。

入院当初は、ポータブルトイレを使うことができ、自力で食事を食べることができていた方でした。

月日が経つごとに腹痛の訴えが強くなり、次第に眠りがちなことが多くなりました。

トイレに行くことができなくなり、おむつでの管理となりましたが、おむつを自分で外してしまうことが増えました。

食事を自分で摂れなくなり、食事介助を必要とする回数が増えました。

いつも腹部をおさえ、

「痛い!痛い!」

とおっしゃっていたことが、とても印象に残っています。

亡くなる数か月前から少し状態が落ち着き、私たちスタッフともかなりコミュニケーションがとれるようになったと感じていました。

おむつ交換の際など

「いつもありがとう」

などの言葉が聞かれ、笑顔が見られることも多くなってきました。

仕事を終えて帰宅する前に、ふっと気になってお部屋にお伺いしたときなどは、

「もう帰るの?」

「明日は来るの?」

とよく聞かれたことを思い出します。

2年間担当させていただきましたが、介護福祉士としてこの方の最後の担当をしたことを光栄に思います。

安らかに眠られることをお祈りしています。

以下の記事の、前半に記した患者さん。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e968813.html

その場で披露された介護福祉士さんのコメントから。

ちなみに、この患者は県外在住のほかのご家族と離れてたった一人で当院に入院していて、月に一度くらいの頻度でご家族が面会に来られる以外は、人との触れ合いは病院スタッフとだけだった。

入院当初から、ナースコールが大変多い方でした。

「どうしました?」

と聞くと、

「なんでもない」

とか、

「押しただけ」

などといった答えが返ってきて、少し持て余すタイプと感じていました。

あまりに頻回にナースコールが繰り返されるときもあり、

「苦しいときなどに押してくださいね」

とお願いしても、なかなか聞き入れてもらえずいら立ちを感じたことも正直ありました。

ある日いつものようにおむつ交換をしていると、小さな声が聞こえたので、

「なんですか?」

と聞くと、伏し目がちにしながら、

「ありがとう」

と小さな声で言われました。

そのときに、今までこの方の何を見て、何を感じ取れていたんだろうと思いました。

日々の業務をこなすことでいっぱいだったため、介護福祉士として大切なことを忘れていたように思いました。

頻回にナースコールを鳴らすその裏にある本人の気持ち、本人の背景にもう少し配慮が必要だったと思いました。

初心に戻り、患者さんを支援する気持ちを持たなくてはいけないと改めて思いました。

今後も、初心を忘れずに寄り添う介護ができるように努めていきたいと思います。

亡くなった患者さんに関する振り返りのカンファレンス、単なる業務の一環と言ってしまえばそれまでだが、なんだか詩的な、そして示唆的な薫りを感じた。

介護福祉士さんは、患者さんに最も近いところで生活の支援をする、一番大変なお仕事をしてくださっている。

患者さんの状態が進行するほど、その業務は辛くなる。

それだけに、ご自宅での家族のつらさ、苦しみを、最も分かち合うことができる職種なのではないだろうか。

このコメントを読んでいて、患者さん側にも、家族側にも、それぞれにお互いを思いやる気持ちがないと、気持ちの触れ合いがないと、患者ケアは成り立たないと感じた。

お願いして、私の担当ではない他の患者さんのフェアウェル・カンファレンスのコメントも分けていただいた。

この方は、そもそも身寄りが全くなく、長期にわたって当院に入院していた方である。

入院当時、暴言が多く、この方とどう向き合い、どう関わっていこうかと正直悩んでいました。

入院当初は、ポータブルトイレを使うことができ、自力で食事を食べることができていた方でした。

月日が経つごとに腹痛の訴えが強くなり、次第に眠りがちなことが多くなりました。

トイレに行くことができなくなり、おむつでの管理となりましたが、おむつを自分で外してしまうことが増えました。

食事を自分で摂れなくなり、食事介助を必要とする回数が増えました。

いつも腹部をおさえ、

「痛い!痛い!」

とおっしゃっていたことが、とても印象に残っています。

亡くなる数か月前から少し状態が落ち着き、私たちスタッフともかなりコミュニケーションがとれるようになったと感じていました。

おむつ交換の際など

「いつもありがとう」

などの言葉が聞かれ、笑顔が見られることも多くなってきました。

仕事を終えて帰宅する前に、ふっと気になってお部屋にお伺いしたときなどは、

「もう帰るの?」

「明日は来るの?」

とよく聞かれたことを思い出します。

2年間担当させていただきましたが、介護福祉士としてこの方の最後の担当をしたことを光栄に思います。

安らかに眠られることをお祈りしています。

2020年02月15日

クライオプローブを用いた経気管支肺生検、診療報酬加算対象へ

液化炭酸ガスを冷媒として、瞬間凍結した組織を気管支鏡下に採取するクライオプローブ生検。

最初に取り上げてから、はや6年の歳月がたった。

関連記事は以下。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e757834.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e901380.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e859762.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e889077.html

その後、日本国内で使用できるようになったのはいいものの、日本全国津々浦々に浸透したとはいいがたい。

大分にはまだ入ってきていない。

理由は以下のような点だろう。

1)機材が高い

主な装置が500-600万円、処置用のプローブ(消耗品)が1本200万円、初期導入時費用は計約800万円

処置用のプローブの平均使用可能回数が100回というから、最低でも1検査2万円のコストがかかる

2)生検時の出血リスクが高い

大きい組織が取れるがゆえに、組織を取り出すときには気管支鏡ごといったん引き抜かなければならない

経気管支肺生検時、出血による合併症のリスクを最小限に抑えるため、普通は生検直後に気管支鏡で出血源の気管支を塞ぐ

クライオプローブ生検ではそれができないわけで、出血による合併症リスクが問題視されている

学会報告などでは一般の気管支鏡化生検と比較して出血リスクは少ないと報告されているが、おそらくそれは真実ではない

全例気管内挿管をして検査をするという前提の違いや、どの程度の出血を臨床的に問題視するかという施設間の温度差が横たわっている

3)本生検をしても、医療機関への経済的なメリットはない

使用できるようになったけれど、クライオプローブ生検をやったからといって、追加の収入は医療機関には認められていなかった

検査における患者のリスクが増し、800万円という初期投資、2万円 / 検査というランニングコストが医療機関に発生する一方で、メリットは質の良い大きな組織がとれるという一点に尽きる。

質の良い大きな組織は、病理診断の正確性には寄与するものの、遺伝子変異検索やPD-L1評価については必ずしも従来生検に対するアドバンテージとはいいがたい。

従来生検でそれなりにうまく機能しているからである。

しかし、次世代シーケンサーを用いた解析が曲がりなりにも保険診療できるようになったことで、風向きが変わったような気がする。

昨日小耳にはさんだところによると、来年度の診療報酬改定において、クライオプローブ生検が診療報酬加算対象になるとのこと。

要は、クライオプローブ生検を行うことで医療機関は追加収入が得られ、適正な診療報酬額が認められれば、1)や3)の点は一定範囲で解決することになる。

適応症が肺がんのみならず、その他一般の呼吸器疾患も認められるのであれば、間質性肺炎等の診断が難しい疾患の診断についても朗報となるだろう。

最初に取り上げてから、はや6年の歳月がたった。

関連記事は以下。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e757834.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e901380.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e859762.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e889077.html

その後、日本国内で使用できるようになったのはいいものの、日本全国津々浦々に浸透したとはいいがたい。

大分にはまだ入ってきていない。

理由は以下のような点だろう。

1)機材が高い

主な装置が500-600万円、処置用のプローブ(消耗品)が1本200万円、初期導入時費用は計約800万円

処置用のプローブの平均使用可能回数が100回というから、最低でも1検査2万円のコストがかかる

2)生検時の出血リスクが高い

大きい組織が取れるがゆえに、組織を取り出すときには気管支鏡ごといったん引き抜かなければならない

経気管支肺生検時、出血による合併症のリスクを最小限に抑えるため、普通は生検直後に気管支鏡で出血源の気管支を塞ぐ

クライオプローブ生検ではそれができないわけで、出血による合併症リスクが問題視されている

学会報告などでは一般の気管支鏡化生検と比較して出血リスクは少ないと報告されているが、おそらくそれは真実ではない

全例気管内挿管をして検査をするという前提の違いや、どの程度の出血を臨床的に問題視するかという施設間の温度差が横たわっている

3)本生検をしても、医療機関への経済的なメリットはない

使用できるようになったけれど、クライオプローブ生検をやったからといって、追加の収入は医療機関には認められていなかった

検査における患者のリスクが増し、800万円という初期投資、2万円 / 検査というランニングコストが医療機関に発生する一方で、メリットは質の良い大きな組織がとれるという一点に尽きる。

質の良い大きな組織は、病理診断の正確性には寄与するものの、遺伝子変異検索やPD-L1評価については必ずしも従来生検に対するアドバンテージとはいいがたい。

従来生検でそれなりにうまく機能しているからである。

しかし、次世代シーケンサーを用いた解析が曲がりなりにも保険診療できるようになったことで、風向きが変わったような気がする。

昨日小耳にはさんだところによると、来年度の診療報酬改定において、クライオプローブ生検が診療報酬加算対象になるとのこと。

要は、クライオプローブ生検を行うことで医療機関は追加収入が得られ、適正な診療報酬額が認められれば、1)や3)の点は一定範囲で解決することになる。

適応症が肺がんのみならず、その他一般の呼吸器疾患も認められるのであれば、間質性肺炎等の診断が難しい疾患の診断についても朗報となるだろう。

2020年02月13日

塗抹細胞診標本の受付は終了しました

今年になって、気管支鏡検査の現場から、スライドグラスが消えた。

肺がん診断のための気管支鏡検査の際、スライドグラスへの塗抹細胞診標本は、受け付けてもらえなくなった。

塗抹細胞診標本に慣れ親しんだ身からすれば寂しい限りだが、以下のような理由があるのではないだろうか。

・とにかく煩雑

一人の患者につき、十数枚も提出されたら、確かにたまらない

まともにパパニコロウ染色をやって、全部二重鏡見したらそれは大変な労力で、働き方改革なんて実現しない

パパニコロウ染色は、指導医に教わって研修医のころに病棟でやっていたが、数十に及ぶ手順があり、とてもじゃないけど耐えられなかった

・セルブロック作成を求められることが多くなった

免疫染色や遺伝子変異検索に供するため、セルブロックを作成する機会が増えた

組織型の推定程度にしか役立たない塗抹細胞診標本よりは、より治療に結び付きやすいということなのだろう

・塗抹細胞診標本の、診断における意義が低下した

セルブロックのところで述べたことと重なるが、もはや細胞診だけで組織型を類推すればいい、という時代ではなくなった

では細胞診技師さんの仕事がなくなったかというと、そんなわけではない。

ブラシ擦過や気管支洗浄を行ったら、洗浄細胞浮遊液を提出して、それを処理して細胞診に供してもらう。

ただし、経験的にいえば、塗抹細胞診で診断がつき、細胞浮遊液で診断できなかった、という例は、少なからずある。

洗浄細胞浮遊液での細胞診にそうした限界があることは、臨床医、病理医、細胞診技師、それぞれが踏まえておくべきだ。

ともあれ、生検の重要性が増したことは間違いない。

着実に病巣へ至る気管支の走行を見極めて、使える技術を駆使して、できるだけしっかりとした生検組織を得るように努めなければ。

肺がん診断のための気管支鏡検査の際、スライドグラスへの塗抹細胞診標本は、受け付けてもらえなくなった。

塗抹細胞診標本に慣れ親しんだ身からすれば寂しい限りだが、以下のような理由があるのではないだろうか。

・とにかく煩雑

一人の患者につき、十数枚も提出されたら、確かにたまらない

まともにパパニコロウ染色をやって、全部二重鏡見したらそれは大変な労力で、働き方改革なんて実現しない

パパニコロウ染色は、指導医に教わって研修医のころに病棟でやっていたが、数十に及ぶ手順があり、とてもじゃないけど耐えられなかった

・セルブロック作成を求められることが多くなった

免疫染色や遺伝子変異検索に供するため、セルブロックを作成する機会が増えた

組織型の推定程度にしか役立たない塗抹細胞診標本よりは、より治療に結び付きやすいということなのだろう

・塗抹細胞診標本の、診断における意義が低下した

セルブロックのところで述べたことと重なるが、もはや細胞診だけで組織型を類推すればいい、という時代ではなくなった

では細胞診技師さんの仕事がなくなったかというと、そんなわけではない。

ブラシ擦過や気管支洗浄を行ったら、洗浄細胞浮遊液を提出して、それを処理して細胞診に供してもらう。

ただし、経験的にいえば、塗抹細胞診で診断がつき、細胞浮遊液で診断できなかった、という例は、少なからずある。

洗浄細胞浮遊液での細胞診にそうした限界があることは、臨床医、病理医、細胞診技師、それぞれが踏まえておくべきだ。

ともあれ、生検の重要性が増したことは間違いない。

着実に病巣へ至る気管支の走行を見極めて、使える技術を駆使して、できるだけしっかりとした生検組織を得るように努めなければ。

2020年02月12日

CLASSICAL-Lung試験:Pepinemab/Avelumab併用療法

恥ずかしながら、セマフォリン4Dといわれても、何のことやらさっぱりわからなかった。

以下のリンクを見て、ちょっとだけわかった気がした。

http://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2016/20161102_1

肺がんの領域では開発が頓挫しているAvelumabだが、Pepinemabの助っ人で息を吹き返せるかどうか。

Preliminary Results Show Antitumor Activity With Pepinemab/Avelumab in Patients With Advanced NSCLC

Michael Rahman Shafique et al.

ASCO-SITC 2020, Abst.#75

背景:

免疫チェックポイント療法の進歩にもかかわらず、非小細胞肺がん患者の多くは治療が効かなくなる。特異抗体によるセマフォリン4D(SEMA4D, CD100 )分子の阻害は、"immune exclusion"や骨髄抑制といった耐性機構を克服する可能性がある。重要なことに、抗SEMA4D抗体と種々の免疫療法の併用は、動物モデルを用いた前臨床試験における長期的な腫瘍縮小効果と同様に、T細胞の浸潤能や活性を増強した。Pepinemab(VX15 / 2503)はSEMA4Dを標的とした初のヒト化モノクローナル抗体である。

方法:

CLASSICAL-Lung試験(NCT03268057)試験は、PepinemabとAvelumab(抗PD-L1抗体)をし、Pepinemabの免疫微小環境調整とAvelumabの免疫増強の相乗効果を評価することを目的とした。本試験は現在も進行中であり、免疫療法未施行(immunotherapy-naive, ION)もしくは免疫療法後病勢進行(immunotherapy-failure, IOF)の進行(IIIB / IV期)非小細胞肺がん患者を対象に、本併用療法の安全性、忍容性、効果を評価することとした。

結果:

本併用療法は忍容性良好で、深刻な有害事象は発生しなかった。評価可能なIOF患者29人の中で、2人は部分奏効(PR)となり、先行するペンブロリズマブ療法後に耐性となったのちに、それぞれ63%、52%の腫瘍縮小を示した。15人は病勢安定(SD)の状態にあり、少なくとも5人の患者では23週間以上の持続する臨床効果を確認した。評価可能なION患者21人の中で、5人がPRとなり、臨床効果が1年以上持続している患者は3人、病勢コントロール割合は81%にのぼった。PRとなった患者11人、SDとなった患者13人について治療開始前、治療継続中の生検標本を評価したところ、CD8陽性T細胞密度の増加と腫瘍縮小効果が相関していた。

結論:

今回の中間解析において、PepinemabとAvelumabの併用療法は忍容性良好で、抗腫瘍効果を示した。

以下のリンクを見て、ちょっとだけわかった気がした。

http://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2016/20161102_1

肺がんの領域では開発が頓挫しているAvelumabだが、Pepinemabの助っ人で息を吹き返せるかどうか。

Preliminary Results Show Antitumor Activity With Pepinemab/Avelumab in Patients With Advanced NSCLC

Michael Rahman Shafique et al.

ASCO-SITC 2020, Abst.#75

背景:

免疫チェックポイント療法の進歩にもかかわらず、非小細胞肺がん患者の多くは治療が効かなくなる。特異抗体によるセマフォリン4D(SEMA4D, CD100 )分子の阻害は、"immune exclusion"や骨髄抑制といった耐性機構を克服する可能性がある。重要なことに、抗SEMA4D抗体と種々の免疫療法の併用は、動物モデルを用いた前臨床試験における長期的な腫瘍縮小効果と同様に、T細胞の浸潤能や活性を増強した。Pepinemab(VX15 / 2503)はSEMA4Dを標的とした初のヒト化モノクローナル抗体である。

方法:

CLASSICAL-Lung試験(NCT03268057)試験は、PepinemabとAvelumab(抗PD-L1抗体)をし、Pepinemabの免疫微小環境調整とAvelumabの免疫増強の相乗効果を評価することを目的とした。本試験は現在も進行中であり、免疫療法未施行(immunotherapy-naive, ION)もしくは免疫療法後病勢進行(immunotherapy-failure, IOF)の進行(IIIB / IV期)非小細胞肺がん患者を対象に、本併用療法の安全性、忍容性、効果を評価することとした。

結果:

本併用療法は忍容性良好で、深刻な有害事象は発生しなかった。評価可能なIOF患者29人の中で、2人は部分奏効(PR)となり、先行するペンブロリズマブ療法後に耐性となったのちに、それぞれ63%、52%の腫瘍縮小を示した。15人は病勢安定(SD)の状態にあり、少なくとも5人の患者では23週間以上の持続する臨床効果を確認した。評価可能なION患者21人の中で、5人がPRとなり、臨床効果が1年以上持続している患者は3人、病勢コントロール割合は81%にのぼった。PRとなった患者11人、SDとなった患者13人について治療開始前、治療継続中の生検標本を評価したところ、CD8陽性T細胞密度の増加と腫瘍縮小効果が相関していた。

結論:

今回の中間解析において、PepinemabとAvelumabの併用療法は忍容性良好で、抗腫瘍効果を示した。

2020年02月09日

朋遠方より来るあり

実家が旅館だと、知人が遊びに来るときに便利だ。

しばらく前、修行時代の仲間が遊びに来た。

その際は酒食をともにして、翌日は一緒に地獄蒸しプリンを食べに行って、来し方行く末の話をした。

彼はいま、乞われて北の大地で腕を奮っているようだ。

・・・あれ、これから奮う予定・・・だったかな?

今日は、以前一緒に仕事をしていた若い先生が、同窓会のついでに、ということで昨夜から泊りに来てくれた。

私の実家から歩いて30秒のところにある停留所からバスに乗ると、直通で大分駅まで行けるのだ。

今朝、母の手作りの朝ごはんを食べながら、お話をした。

私より10年近く若い先生だが、もう基幹病院の呼吸器内科長を務めている。

恐れ入った。

男子三日会わざれば、刮目して待つべし、を地で行っている。

いろいろと苦労があるそうだが、それでも真摯に診療に向き合い、かつ家庭でもきちんと務めを果たしているとのこと。

同級生と痛飲した翌日であるにもかかわらず早起きできたのは、日頃から子供たちを早起きさせているからなのだとか。

体調に不安のある奥様のことをいろいろと気遣っているそうで、全くもって恐れ入った。

・KRAS陽性、TPS 1-50%の進行非小細胞肺がん患者さんの初回治療をどうするか

・EGFR遺伝子変異陽性の進行非小細胞肺がん患者さんの治療シーケンスをどのように考えるか

・進行悪性胸膜中皮腫の患者さんの薬物療法をどこまで粘って続けるか

など、最前線で働く先生ならではの話題でいろいろと議論した。

楽しかった。

うちの母の悪い癖で、帰りがけに大量の温泉卵をお土産に持たされていた。

みなさんが、黄身の食べ過ぎによる脂肪塞栓症で倒れないことを祈るばかりだ。

しばらく前、修行時代の仲間が遊びに来た。

その際は酒食をともにして、翌日は一緒に地獄蒸しプリンを食べに行って、来し方行く末の話をした。

彼はいま、乞われて北の大地で腕を奮っているようだ。

・・・あれ、これから奮う予定・・・だったかな?

今日は、以前一緒に仕事をしていた若い先生が、同窓会のついでに、ということで昨夜から泊りに来てくれた。

私の実家から歩いて30秒のところにある停留所からバスに乗ると、直通で大分駅まで行けるのだ。

今朝、母の手作りの朝ごはんを食べながら、お話をした。

私より10年近く若い先生だが、もう基幹病院の呼吸器内科長を務めている。

恐れ入った。

男子三日会わざれば、刮目して待つべし、を地で行っている。

いろいろと苦労があるそうだが、それでも真摯に診療に向き合い、かつ家庭でもきちんと務めを果たしているとのこと。

同級生と痛飲した翌日であるにもかかわらず早起きできたのは、日頃から子供たちを早起きさせているからなのだとか。

体調に不安のある奥様のことをいろいろと気遣っているそうで、全くもって恐れ入った。

・KRAS陽性、TPS 1-50%の進行非小細胞肺がん患者さんの初回治療をどうするか

・EGFR遺伝子変異陽性の進行非小細胞肺がん患者さんの治療シーケンスをどのように考えるか

・進行悪性胸膜中皮腫の患者さんの薬物療法をどこまで粘って続けるか

など、最前線で働く先生ならではの話題でいろいろと議論した。

楽しかった。

うちの母の悪い癖で、帰りがけに大量の温泉卵をお土産に持たされていた。

みなさんが、黄身の食べ過ぎによる脂肪塞栓症で倒れないことを祈るばかりだ。

2020年02月06日

ペンブロリズマブによる女性化乳房

どうしても気になって調べてみた。

胸膜播種を伴う、進行期原発性肺扁平上皮癌の患者さん。

PD-L1高発現だったため、初回治療からペンブロリズマブを開始して、よく効いている。

ゆうに20コースを超える治療が行われており、今も継続中。

効果判定目的のCTを見ていて、両側性の女性化乳房が出現していることに気づいた。

放射線科医の読影所見にも、主治医カルテにも記載されていなかった。

10コース目を終えたあたりで副腎皮質機能不全に陥った。

一通りの内分泌検査をしたところ、副腎皮質ホルモン(コルチゾール)低値、甲状腺刺激ホルモン(TSH)高値、甲状腺ホルモン(free T4)高値であることが分かり、主治医により即日コートリル補充が開始された。

副腎皮質機能不全はコートリル内服により改善したが、それにしてもTSH高値、free T4高値はそのまま放置してよかったものか。

カルテを見る限り全く問題視されていないが、よく見ると両側乳腺が肥大しており、一見して女性化乳房と判断した。

問題はその機序だ。

学生の頃から内分泌学(ホルモン学)は苦手で、とても苦労した。

産婦人科の臨床講義で、多嚢胞性卵巣症候群(polycystic ovary syndrome)の内分泌学的な機序を説明しなさいとO教授から指示されて、冷や汗をかいたのが思い出される。

本図を見ていく限り、TSH高値、free T4高値を説明しうるのは、TRH高値くらいしかない。

そして、TRH高値は、そのままプロラクチン分泌も促進することになる。

これが女性化乳房の主因だろうか。

あるいは、エストロゲンやプロゲステロンといった性腺ホルモンに関与するGnRHが関わっているのだろうか。

いずれにせよ、視床下部が制御するホルモンが狂っていると考えるほうが良さそうだ。

女性化乳房なんて、自覚症状がなければ話題にも上らない副作用だろうが、よくよく調べてみると頻度は高いかもしれない。

TSH高値、free T3 or T4高値のパターンを示す患者さんでは、ありうる。

胸膜播種を伴う、進行期原発性肺扁平上皮癌の患者さん。

PD-L1高発現だったため、初回治療からペンブロリズマブを開始して、よく効いている。

ゆうに20コースを超える治療が行われており、今も継続中。

効果判定目的のCTを見ていて、両側性の女性化乳房が出現していることに気づいた。

放射線科医の読影所見にも、主治医カルテにも記載されていなかった。

10コース目を終えたあたりで副腎皮質機能不全に陥った。

一通りの内分泌検査をしたところ、副腎皮質ホルモン(コルチゾール)低値、甲状腺刺激ホルモン(TSH)高値、甲状腺ホルモン(free T4)高値であることが分かり、主治医により即日コートリル補充が開始された。

副腎皮質機能不全はコートリル内服により改善したが、それにしてもTSH高値、free T4高値はそのまま放置してよかったものか。

カルテを見る限り全く問題視されていないが、よく見ると両側乳腺が肥大しており、一見して女性化乳房と判断した。

問題はその機序だ。

学生の頃から内分泌学(ホルモン学)は苦手で、とても苦労した。

産婦人科の臨床講義で、多嚢胞性卵巣症候群(polycystic ovary syndrome)の内分泌学的な機序を説明しなさいとO教授から指示されて、冷や汗をかいたのが思い出される。

本図を見ていく限り、TSH高値、free T4高値を説明しうるのは、TRH高値くらいしかない。

そして、TRH高値は、そのままプロラクチン分泌も促進することになる。

これが女性化乳房の主因だろうか。

あるいは、エストロゲンやプロゲステロンといった性腺ホルモンに関与するGnRHが関わっているのだろうか。

いずれにせよ、視床下部が制御するホルモンが狂っていると考えるほうが良さそうだ。

女性化乳房なんて、自覚症状がなければ話題にも上らない副作用だろうが、よくよく調べてみると頻度は高いかもしれない。

TSH高値、free T3 or T4高値のパターンを示す患者さんでは、ありうる。

2020年02月05日

ASCOによる、根治療法後の肺がん患者に対する経過観察ガイドライン2019

肺がんに対する手術、あるいは化学放射線療法後の経過観察は、個々の担当医のやり方に委ねられている。

我が国の実地臨床に受け入れられるかどうかはともかくとして、米国臨床腫瘍学会(ASCO)から、経過観察のためのガイドラインが公表されていた。

要点を以下に記す。

この内容からすると、根治療法後の再発確認目的での画像診断を、FDG-PETだけで行うのは愚の骨頂といえる。

レントゲンやCTでの経過観察中に、参考所見を得るためにFDG-PETを用いるのは、まだ許されるかもしれない。

また、腫瘍マーカーを採用しないというのは、個人的には受け入れがたい。

なぜならば、定期検査の腫瘍マーカーの異常がきっかけとなって、再発や他臓器の新規がんが見つかることがあるからだ。

コストパフォーマンス、患者への侵襲の点からも有利な定期検査手段だと感じる。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e969127.html

Lung Cancer Surveillance After Definitive Curative-Intent Therapy: ASCO Guideline

Bryan J. Schneider et al.

DOI: 10.1200/JCO.19.02748 Journal of Clinical Oncology

Published online December 12, 2019.

推奨事項1.1

治療後2年間は、6か月ごとに再発チェック目的の画像診断を行うよう推奨する。

推奨事項1.2

治療後2年間経過後は、新規の原発性肺がん発生をチェックする目的で、年に1回は画像診断を行うよう推奨する。

推奨事項2.1

治療後2年間に行う診断目的のCTスキャンでは、血管造影の有無にかかわらず、副腎レベルまでを含む撮像範囲で行うことを推奨する。

再発確認目的で、腹部や骨盤までを撮像範囲に含むメリットについては、エビデンスがない。

推奨事項2.2

治療後2年間経過後、新規の原発性肺がん発生をチェックする目的での胸部CT撮影では、低線量CTの条件で撮影することを推奨する。

推奨事項2.3

根治療法後の肺がん患者に対し、経過観察目的の画像診断としてFDG-PETを行うことは推奨しない。

推奨事項3

根治療法後、合併症により治療対象とならない、もしくはすでに終了した内容以上の治療をするつもりのない患者に対しては、経過観察目的の画像診断は見送っても差し支えない。また、年齢のみを理由に経過観察目的の画像診断を見送ってはならない。全般的な健康状態、背景疾患の状態、患者の希望を考慮しなければならない。

推奨事項4

根治療法後の肺がん患者に対して、腫瘍マーカーを再発チェック目的の手段として用いることは推奨しない。

推奨事項5.1

臨床病期I-III期の根治療法後非小細胞肺がん患者に対して、脳転移再発確認目的での定期的な頭部MRIは推奨しない。

推奨事項5.2

臨床病期I-III期の根治療法後小細胞肺がんの患者で、予防的全脳照射を受けていない患者に対しては、治療後最初の1年間は3か月ごとに、次の1年間は半年ごとに頭部MRIを撮影することを患者に提案することを推奨する。予防的全脳照射を受けた患者に対しても、同じ管理を勧めてもよい。それ以降は、無症候性の患者に対して定期的な頭部MRIを勧めるべきではない。

我が国の実地臨床に受け入れられるかどうかはともかくとして、米国臨床腫瘍学会(ASCO)から、経過観察のためのガイドラインが公表されていた。

要点を以下に記す。

この内容からすると、根治療法後の再発確認目的での画像診断を、FDG-PETだけで行うのは愚の骨頂といえる。

レントゲンやCTでの経過観察中に、参考所見を得るためにFDG-PETを用いるのは、まだ許されるかもしれない。

また、腫瘍マーカーを採用しないというのは、個人的には受け入れがたい。

なぜならば、定期検査の腫瘍マーカーの異常がきっかけとなって、再発や他臓器の新規がんが見つかることがあるからだ。

コストパフォーマンス、患者への侵襲の点からも有利な定期検査手段だと感じる。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e969127.html

Lung Cancer Surveillance After Definitive Curative-Intent Therapy: ASCO Guideline

Bryan J. Schneider et al.

DOI: 10.1200/JCO.19.02748 Journal of Clinical Oncology

Published online December 12, 2019.

推奨事項1.1

治療後2年間は、6か月ごとに再発チェック目的の画像診断を行うよう推奨する。

推奨事項1.2

治療後2年間経過後は、新規の原発性肺がん発生をチェックする目的で、年に1回は画像診断を行うよう推奨する。

推奨事項2.1

治療後2年間に行う診断目的のCTスキャンでは、血管造影の有無にかかわらず、副腎レベルまでを含む撮像範囲で行うことを推奨する。

再発確認目的で、腹部や骨盤までを撮像範囲に含むメリットについては、エビデンスがない。

推奨事項2.2

治療後2年間経過後、新規の原発性肺がん発生をチェックする目的での胸部CT撮影では、低線量CTの条件で撮影することを推奨する。

推奨事項2.3

根治療法後の肺がん患者に対し、経過観察目的の画像診断としてFDG-PETを行うことは推奨しない。

推奨事項3

根治療法後、合併症により治療対象とならない、もしくはすでに終了した内容以上の治療をするつもりのない患者に対しては、経過観察目的の画像診断は見送っても差し支えない。また、年齢のみを理由に経過観察目的の画像診断を見送ってはならない。全般的な健康状態、背景疾患の状態、患者の希望を考慮しなければならない。

推奨事項4

根治療法後の肺がん患者に対して、腫瘍マーカーを再発チェック目的の手段として用いることは推奨しない。

推奨事項5.1

臨床病期I-III期の根治療法後非小細胞肺がん患者に対して、脳転移再発確認目的での定期的な頭部MRIは推奨しない。

推奨事項5.2

臨床病期I-III期の根治療法後小細胞肺がんの患者で、予防的全脳照射を受けていない患者に対しては、治療後最初の1年間は3か月ごとに、次の1年間は半年ごとに頭部MRIを撮影することを患者に提案することを推奨する。予防的全脳照射を受けた患者に対しても、同じ管理を勧めてもよい。それ以降は、無症候性の患者に対して定期的な頭部MRIを勧めるべきではない。

2020年02月05日

健診にまつわる四方山話・・・過剰診断・見落とし・AI診断

2019年11月16日に開催された肺がんCT検診認定機構の講習会スライドから。

私なりの認識を加えつつ、私個人のスライドを加えながら、復習する。

関連記事は以下。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e969608.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e969491.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e969311.html

健康診断と一般診療のちがいについて。

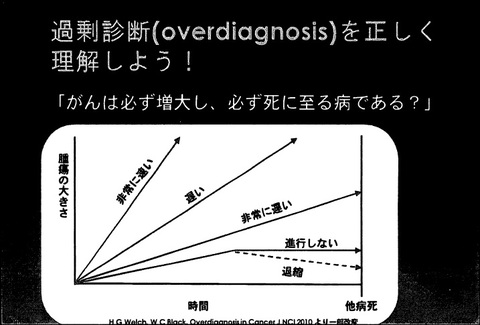

一般診療では、症状がある人を正しく診断し、正しく治療することが目標で、原則診断をつける必要がある。

健康診断では、無症状の人が対象なので、早期発見、早期治療を必要としない状態を無理に見つけて、対象者を不安にさせる必要はない。

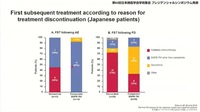

仮に健康診断の結果、がんと診断されたとしても、その後の経過はさまざま。

例えば、肺小細胞がんのように週単位でどんどん進行するがんがある。

ある種の浸潤型肺腺がんのように、月単位で進行するがんがある。

微小浸潤型腺がんのように、年単位で進行するがんがある。

上皮内腺がんのように、そもそもほとんど進行しないがんもある。

自然退縮する肺がん・・・はあんまり経験がないけれど、学会報告では目にすることがある。

緩やかに進行する、あるいは進行しない肺がんだったら、経過観察だけでよい(他の病気で天寿を全うする)こともある。

いずれにせよ、発見した後は、明らかにがんが疑われるようならば精密検査をするし、経過観察できそうならば一定期間をおいて経過観察をして、大きくなるか、かわらないか、小さくなるか、消えてしまうかを見定める必要がある。

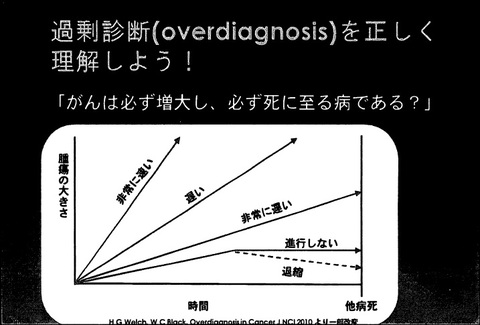

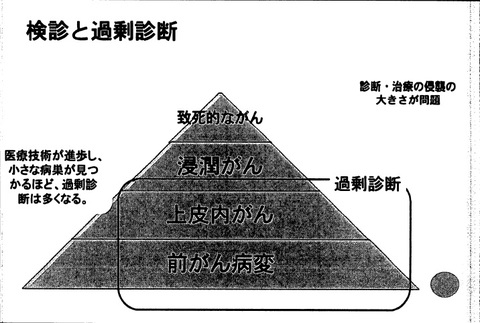

医療診断技術(画像診断・生検診断)が進歩するとともに、より早期のがんが見つかるようになった。

上皮内がんや前がん病変を早期発見して治療しても、結局国民全体の肺がんによる死亡率を下げることにつながらなかった、ということもあり得る。

早期発見・早期治療をしても肺がん死亡率低下につながらなければ、それは過剰診断と言える。

→というのが一般論のようだが、じゃあ早期発見・早期治療をしなくてもいいのかというと、そういうことではないと思う。

早期発見・早期治療をすることでその後の人生が変わった患者は確実にいるはず。

効率だけを考えて健康診断の是非を断じるのは危険だろう。

ただし、医療費の高騰・利益手技の医療・治療後の合併症の問題など、過剰診断の弊害については目配りが必要だ。

HPVワクチンは子宮頸がんの発症予防に有効とされ、世界各地で接種が推奨されている。

我が国では、HPVワクチンによる健康被害問題がクローズアップされ、なかなか浸透しない。

HPV感染をした女性のうち、子宮頸がんを発症するのは8000人に1人程度とのこと。

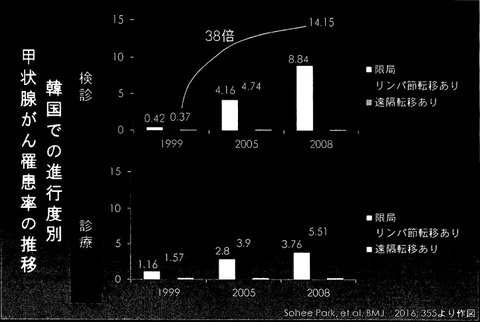

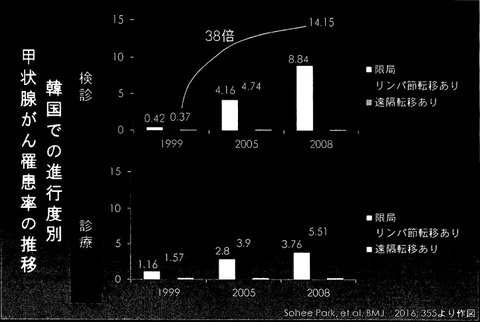

隣国韓国では、1990年代後半に頸部超音波検査による甲状腺がんの検診スクリーニングが行われるようになり、甲状腺がんと診断される患者が急速に増えた。

残念ながら、検診スクリーニングと早期発見・早期治療が行われるようになっても(もともと少なかった)甲状腺がんによる死亡者は減少しなかった。

韓国での甲状腺がん検診スクリーニングが行われるようになって、甲状腺に限局したがんの罹患率は増加したが、リンパ節転移や遠隔転移を伴うがんの罹患率はほとんど変化しなかった。

→ということは、検診スクリーニングによる早期発見例が増えたということだろう。

早期発見できるようになったのに患者の生命予後につながらなかったというのは、結局発見されても経過観察のみでよいということなのか。

米国では、乳がんの検診スクリーニングが普及して、早期乳がんの罹患率は2.5倍まで増加した(150%増えた)が、進行がんは20%減っただけだった。

1980年代後半以降、胸部CTが普及して、肺がんの罹患率は緩やかに上昇しつつある一方で、肺がんの死亡率は緩やかに低下しており、罹患率と死亡率の差が拡大しつつある。

→成人喫煙率が低下していることが、肺がん死亡率低下と関連していると思われる。

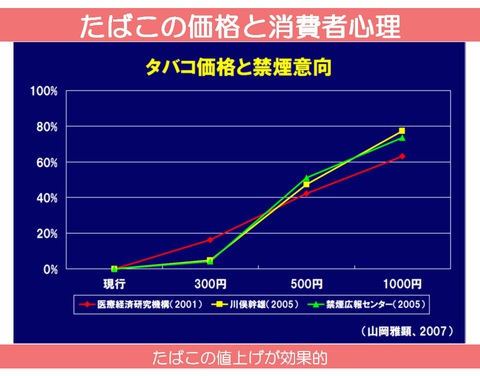

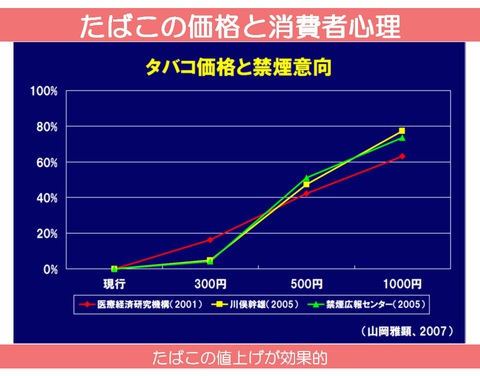

過去のアンケート結果に基づく・・・のかどうかは知らないが、たばこは段階的に値上げされてきた。

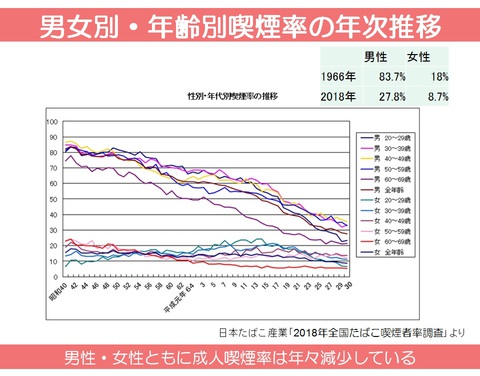

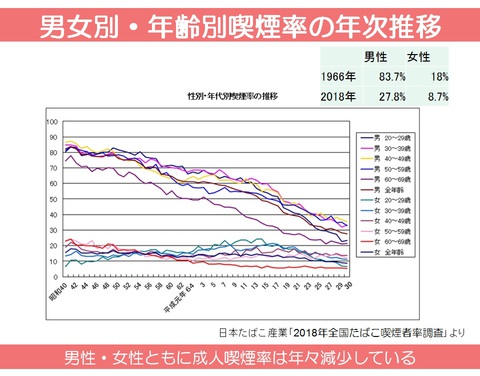

日本人成人喫煙率は、1960年代は男性80%強、女性20%だったのが、現在では男性30%未満、女性10%未満まで低下している。

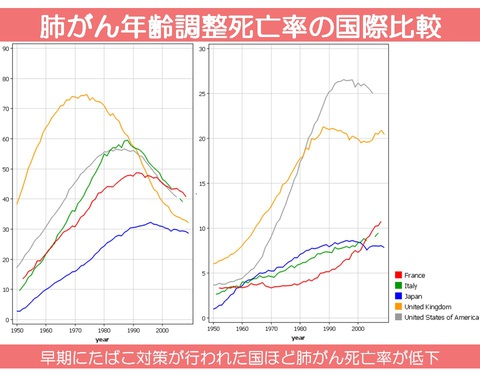

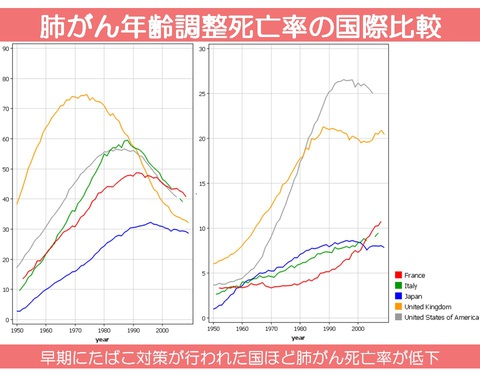

男性の成人喫煙率の低下と肺がん死亡率の低下が相関することは、我が国のみならず、英国でも確認されている。

同様に、先進諸国(米・伊・仏)でも肺がん死亡率は低下しつつある。

胸部レントゲンでは、今も昔も見落としの問題は避けられない。

これはCTであっても同様で、見つけにくい死角、というのは確かに存在する。

見落としを避けるためにAIによる画像診断を参考にする機会が今後出てくるかもしれない。

しかし、所見に最終的な責任を持つのは、結局は医師である。

おそらく、AIそのものや、AIをプログラミング・提供した企業が責任を持つ、ということにはならないだろう。

私なりの認識を加えつつ、私個人のスライドを加えながら、復習する。

関連記事は以下。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e969608.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e969491.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e969311.html

健康診断と一般診療のちがいについて。

一般診療では、症状がある人を正しく診断し、正しく治療することが目標で、原則診断をつける必要がある。

健康診断では、無症状の人が対象なので、早期発見、早期治療を必要としない状態を無理に見つけて、対象者を不安にさせる必要はない。

仮に健康診断の結果、がんと診断されたとしても、その後の経過はさまざま。

例えば、肺小細胞がんのように週単位でどんどん進行するがんがある。

ある種の浸潤型肺腺がんのように、月単位で進行するがんがある。

微小浸潤型腺がんのように、年単位で進行するがんがある。

上皮内腺がんのように、そもそもほとんど進行しないがんもある。

自然退縮する肺がん・・・はあんまり経験がないけれど、学会報告では目にすることがある。

緩やかに進行する、あるいは進行しない肺がんだったら、経過観察だけでよい(他の病気で天寿を全うする)こともある。

いずれにせよ、発見した後は、明らかにがんが疑われるようならば精密検査をするし、経過観察できそうならば一定期間をおいて経過観察をして、大きくなるか、かわらないか、小さくなるか、消えてしまうかを見定める必要がある。

医療診断技術(画像診断・生検診断)が進歩するとともに、より早期のがんが見つかるようになった。

上皮内がんや前がん病変を早期発見して治療しても、結局国民全体の肺がんによる死亡率を下げることにつながらなかった、ということもあり得る。

早期発見・早期治療をしても肺がん死亡率低下につながらなければ、それは過剰診断と言える。

→というのが一般論のようだが、じゃあ早期発見・早期治療をしなくてもいいのかというと、そういうことではないと思う。

早期発見・早期治療をすることでその後の人生が変わった患者は確実にいるはず。

効率だけを考えて健康診断の是非を断じるのは危険だろう。

ただし、医療費の高騰・利益手技の医療・治療後の合併症の問題など、過剰診断の弊害については目配りが必要だ。

HPVワクチンは子宮頸がんの発症予防に有効とされ、世界各地で接種が推奨されている。

我が国では、HPVワクチンによる健康被害問題がクローズアップされ、なかなか浸透しない。

HPV感染をした女性のうち、子宮頸がんを発症するのは8000人に1人程度とのこと。

隣国韓国では、1990年代後半に頸部超音波検査による甲状腺がんの検診スクリーニングが行われるようになり、甲状腺がんと診断される患者が急速に増えた。

残念ながら、検診スクリーニングと早期発見・早期治療が行われるようになっても(もともと少なかった)甲状腺がんによる死亡者は減少しなかった。

韓国での甲状腺がん検診スクリーニングが行われるようになって、甲状腺に限局したがんの罹患率は増加したが、リンパ節転移や遠隔転移を伴うがんの罹患率はほとんど変化しなかった。

→ということは、検診スクリーニングによる早期発見例が増えたということだろう。

早期発見できるようになったのに患者の生命予後につながらなかったというのは、結局発見されても経過観察のみでよいということなのか。

米国では、乳がんの検診スクリーニングが普及して、早期乳がんの罹患率は2.5倍まで増加した(150%増えた)が、進行がんは20%減っただけだった。

1980年代後半以降、胸部CTが普及して、肺がんの罹患率は緩やかに上昇しつつある一方で、肺がんの死亡率は緩やかに低下しており、罹患率と死亡率の差が拡大しつつある。

→成人喫煙率が低下していることが、肺がん死亡率低下と関連していると思われる。

過去のアンケート結果に基づく・・・のかどうかは知らないが、たばこは段階的に値上げされてきた。

日本人成人喫煙率は、1960年代は男性80%強、女性20%だったのが、現在では男性30%未満、女性10%未満まで低下している。

男性の成人喫煙率の低下と肺がん死亡率の低下が相関することは、我が国のみならず、英国でも確認されている。

同様に、先進諸国(米・伊・仏)でも肺がん死亡率は低下しつつある。

胸部レントゲンでは、今も昔も見落としの問題は避けられない。

これはCTであっても同様で、見つけにくい死角、というのは確かに存在する。

見落としを避けるためにAIによる画像診断を参考にする機会が今後出てくるかもしれない。

しかし、所見に最終的な責任を持つのは、結局は医師である。

おそらく、AIそのものや、AIをプログラミング・提供した企業が責任を持つ、ということにはならないだろう。

2020年02月04日

pleomorphic carcinomaのPD-L1発現

2019年日本呼吸器学会総会・・・だったかな。

近畿中央胸部疾患研究センターから・・・だったかな。

pleomorphic carcinomaの切除後5年生存割合が68.2%というのは立派な成績では。

・2002年1月から2016年12月までの期間で集積

・pleomorphic carcinoma切除例35人

・TPS≧50%をPD-L1高発現群と定義、14人(40%)

・全体の年齢中央値は65歳

・壁側胸膜浸潤の有無と、PD-L1発現が有意に相関、p=0.012

・1年生存割合:75.2%

・5年生存割合:68.2%

近畿中央胸部疾患研究センターから・・・だったかな。

pleomorphic carcinomaの切除後5年生存割合が68.2%というのは立派な成績では。

・2002年1月から2016年12月までの期間で集積

・pleomorphic carcinoma切除例35人

・TPS≧50%をPD-L1高発現群と定義、14人(40%)

・全体の年齢中央値は65歳

・壁側胸膜浸潤の有無と、PD-L1発現が有意に相関、p=0.012

・1年生存割合:75.2%

・5年生存割合:68.2%

2020年02月04日

がん疼痛薬物療法

これもBest of ASCO 2019から。

WHOの疼痛緩和ガイドラインが改訂されたことは、意外と知られていないのではないか。

少なくとも私は、このノートを見直すまでは思い出せなかった。

不覚。

・2018年2月から3月にかけておこなった遺族調査:死亡前1ヶ月間、患者の疼痛管理の状況はどうだったか

19%:痛み刺激に反応せず

18%:痛みなし

17%:少し痛みあり

18%:まあまあ痛みあり

17%:ひどい痛みあり

11%:とてもひどい痛みあり

→まあまあ、ひどい、とてもひどいを合計すると、46%になる

・WHOのがん疼痛緩和ガイドラインが2019年1月に改訂された

Cancer pain management...pharmacologic and radioterapeutic

がん疼痛緩和の5原則:

経口で(by mouth)

定刻に(by the clock)

いつでも使えるように(available and affordable)

それぞれにあわせて(for the individual)

注意深く、より繊細に(with attention and in detail)

→段階的に(by the ladder、いわゆるがん疼痛緩和の3 step ladder...非オピオイド→弱オピオイド→強オピオイド)、は削除された

→3 step ladderは十分に普及して、概念としてはその役割を終えたと考えられている

〇オピオイドの有害事象

・便秘(opioid induced bowel dysfunction, OIBD もしくはopioid induced constipation, OIC)

OICはフェンタニルやタペンタドールに比べると、経口モルヒネの方が強いといわれている

OICの発症頻度(Tokoro, Imai et al., Cancer Med 2019)

オピオイド開始1週間後:予防薬を服用していれば43.1%、使用していなければ52.4%

オピオイド開始2週間後:予防薬を服用していれば47.7%、使用していなければ65.0%

末梢性オピオイド受容体アンタゴニスト( peripheral anti-opioid receptor antagonist, PAMORAs)は日本発の薬

→スインプロイク、272.10円 / 錠

→第III相臨床試験、Osako, Satomi et al., ESMO open access 2019

ASCO 2019 Abst.#11582

スインプロイク市販後実態調査、対象患者数は204人、うち腹部腫瘍の患者は43%

スインプロイク投与後24時間以内に自発排便があった患者は71.6%

62.8%で1週間当たりの排便回数が増えた

90%の患者は1週間継続服用できた

・OINV(opioid-induced nausea and vomitting)

オピオイド使用例の20-40%に出現

POINT study ... Tsuku-ura et al., Oncologist 2015

ノバミン投与の意義は乏しい

オランザピンやスインプロイクでOINVを抑制できないか?

〇 オピオイドの長期投与の問題点

ASCO guideline for survivors of adult cancers 2016

WHOの疼痛緩和ガイドラインが改訂されたことは、意外と知られていないのではないか。

少なくとも私は、このノートを見直すまでは思い出せなかった。

不覚。

・2018年2月から3月にかけておこなった遺族調査:死亡前1ヶ月間、患者の疼痛管理の状況はどうだったか

19%:痛み刺激に反応せず

18%:痛みなし

17%:少し痛みあり

18%:まあまあ痛みあり

17%:ひどい痛みあり

11%:とてもひどい痛みあり

→まあまあ、ひどい、とてもひどいを合計すると、46%になる

・WHOのがん疼痛緩和ガイドラインが2019年1月に改訂された

Cancer pain management...pharmacologic and radioterapeutic

がん疼痛緩和の5原則:

経口で(by mouth)

定刻に(by the clock)

いつでも使えるように(available and affordable)

それぞれにあわせて(for the individual)

注意深く、より繊細に(with attention and in detail)

→段階的に(by the ladder、いわゆるがん疼痛緩和の3 step ladder...非オピオイド→弱オピオイド→強オピオイド)、は削除された

→3 step ladderは十分に普及して、概念としてはその役割を終えたと考えられている

〇オピオイドの有害事象

・便秘(opioid induced bowel dysfunction, OIBD もしくはopioid induced constipation, OIC)

OICはフェンタニルやタペンタドールに比べると、経口モルヒネの方が強いといわれている

OICの発症頻度(Tokoro, Imai et al., Cancer Med 2019)

オピオイド開始1週間後:予防薬を服用していれば43.1%、使用していなければ52.4%

オピオイド開始2週間後:予防薬を服用していれば47.7%、使用していなければ65.0%

末梢性オピオイド受容体アンタゴニスト( peripheral anti-opioid receptor antagonist, PAMORAs)は日本発の薬

→スインプロイク、272.10円 / 錠

→第III相臨床試験、Osako, Satomi et al., ESMO open access 2019

ASCO 2019 Abst.#11582

スインプロイク市販後実態調査、対象患者数は204人、うち腹部腫瘍の患者は43%

スインプロイク投与後24時間以内に自発排便があった患者は71.6%

62.8%で1週間当たりの排便回数が増えた

90%の患者は1週間継続服用できた

・OINV(opioid-induced nausea and vomitting)

オピオイド使用例の20-40%に出現

POINT study ... Tsuku-ura et al., Oncologist 2015

ノバミン投与の意義は乏しい

オランザピンやスインプロイクでOINVを抑制できないか?

〇 オピオイドの長期投与の問題点

ASCO guideline for survivors of adult cancers 2016

2020年02月04日

悪性胸膜中皮種に対するCAR-T細胞療法

Best of ASCO 2019より。

悪性胸膜中皮腫に対するCAR-T細胞療法局所治療。

全身投与ではないだけに、有害事象も押さえられるのかもしれない。

局所進行性の強い悪性胸膜中皮腫の治療戦略としてはいいのかも。

ASCO 2019 Abst.#2511

Mesothelin treated CAR-T therapy for Pleural Cancers=Mesothelioma

・対象患者の40%がheavily-treatedのMesothelioma

・CD28 engineered 2nd generation CAR-Tを胸腔内投与

・day2-8にシクロフォスファミドでpre-conditioning→systemic PD-1 inhibitor

・もともとmesotheliomaはPD-L1発現が乏しい

・奏効割合 63%

・6ヶ月生存割合:100%

・12ヶ月生存割合:80.2%

・経過観察期間中央値:11.8ヶ月

・Bi-specific T-cell engager(BiTE)も開発対象

悪性胸膜中皮腫に対するCAR-T細胞療法局所治療。

全身投与ではないだけに、有害事象も押さえられるのかもしれない。

局所進行性の強い悪性胸膜中皮腫の治療戦略としてはいいのかも。

ASCO 2019 Abst.#2511

Mesothelin treated CAR-T therapy for Pleural Cancers=Mesothelioma

・対象患者の40%がheavily-treatedのMesothelioma

・CD28 engineered 2nd generation CAR-Tを胸腔内投与

・day2-8にシクロフォスファミドでpre-conditioning→systemic PD-1 inhibitor

・もともとmesotheliomaはPD-L1発現が乏しい

・奏効割合 63%

・6ヶ月生存割合:100%

・12ヶ月生存割合:80.2%

・経過観察期間中央値:11.8ヶ月

・Bi-specific T-cell engager(BiTE)も開発対象

2020年02月04日

脳転移のある患者に対する、定位脳照射後の予防的全脳照射

・・・とはいえ、これは悪性黒色腫の話。

Best of ASCO 2019で紹介されていた話をノートに取っていたので、書き残しておく。

〇 悪性黒色腫の脳転移

・転移性脳腫瘍の原発巣:肺癌>乳癌>悪性黒色腫

・脳転移が転移全体に占める割合が多い癌:悪性黒色腫>肺癌>腎癌

・全悪性黒色腫の1.3%、進行悪性黒色腫の35.4%が全経過中に脳転移を合併する

・脳転移を有する悪性黒色腫の生命予後は、脳転移発見から4-6ヶ月

・Tio M et al., Melanoma Res 2018 509-515

対象患者(脳転移を有する悪性黒色腫)の生存期間中央値:7.1ヶ月

そのうち、薬物療法+定位脳照射+手術を受けた患者の生存期間中央値:14.9ヶ月

〇 ASCO 2019 Abst.#9500

・脳転移合併悪性黒色腫に対する、定位脳照射+全脳照射 vs 定位脳照射+経過観察の比較試験

・全脳照射は局所制御率を向上するが、生存期間延長には寄与しないと考えられている

・海馬回避の全脳照射を適用する

・主要評価項目は治療1年後の頭蓋内遠隔転移割合で、50.5% vs 42%、ハザード比1.28(0.89-1.84)

・1年生存割合は58.4% vs 50%

・以上から、定位照射後の予防的全脳照射の意義は乏しいと結論される

〇 ASCO 2019 Abst.#9501

・脳転移合併悪性黒色腫に対するニボルマブ+イピリムマブの有効性評価を後方視的に行った

・コホートA:無症候性の患者→奏効割合>50%、6ヶ月生存割合90%

・コホートB:症候性の患者→奏効割合22%、6ヶ月生存割合66%

Best of ASCO 2019で紹介されていた話をノートに取っていたので、書き残しておく。

〇 悪性黒色腫の脳転移

・転移性脳腫瘍の原発巣:肺癌>乳癌>悪性黒色腫

・脳転移が転移全体に占める割合が多い癌:悪性黒色腫>肺癌>腎癌

・全悪性黒色腫の1.3%、進行悪性黒色腫の35.4%が全経過中に脳転移を合併する

・脳転移を有する悪性黒色腫の生命予後は、脳転移発見から4-6ヶ月

・Tio M et al., Melanoma Res 2018 509-515

対象患者(脳転移を有する悪性黒色腫)の生存期間中央値:7.1ヶ月

そのうち、薬物療法+定位脳照射+手術を受けた患者の生存期間中央値:14.9ヶ月

〇 ASCO 2019 Abst.#9500

・脳転移合併悪性黒色腫に対する、定位脳照射+全脳照射 vs 定位脳照射+経過観察の比較試験

・全脳照射は局所制御率を向上するが、生存期間延長には寄与しないと考えられている

・海馬回避の全脳照射を適用する

・主要評価項目は治療1年後の頭蓋内遠隔転移割合で、50.5% vs 42%、ハザード比1.28(0.89-1.84)

・1年生存割合は58.4% vs 50%

・以上から、定位照射後の予防的全脳照射の意義は乏しいと結論される

〇 ASCO 2019 Abst.#9501

・脳転移合併悪性黒色腫に対するニボルマブ+イピリムマブの有効性評価を後方視的に行った

・コホートA:無症候性の患者→奏効割合>50%、6ヶ月生存割合90%

・コホートB:症候性の患者→奏効割合22%、6ヶ月生存割合66%

2020年02月04日

PD-1抗体治療後の化学療法の効果、高齢者へのペンブロリズマブ単剤療法

2019年 日本臨床腫瘍学会での口演発表内容からの備忘録

PD-1抗体使用後のドセタキセル+ラムシルマブ併用療法の効果が増強する、という話は面白い気がする。

高額医療を理由に、ドセタキセル+ラムシルマブ併用療法を採用していない病院では応用できないかもしれないが。

〇 M02-18-1:進行非小細胞肺がんに対するPD-1阻害薬投与後の化学療法の有効性や安全性を検討する後方視的多施設研究(WJOG10217L)

・CAP群:

一次:化学療法→病勢進行→二次:PD-1阻害薬→病勢進行→三次:化学療法

・コントロール群:

一次:化学療法→病勢進行→二次:化学療法

・CAP群の三次化学療法、コントロール群の二次化学療法を比較する

・主要評価項目は奏効割合

・副次評価項目は無増悪生存期間、全生存期間

・奏効割合は、CAP群で18.9%、コントロール群で11.0%

・無増悪生存期間はハザード比0.95、p=0.55で有意差なし

・全生存期間はハザード比1.05、p=0.63でやはり有意差なし

生存期間中央値はCAP群で9.2ヶ月、コントロール群で10.4ヶ月

〇 M02-18-2:進行非小細胞肺がんに対するPD-1阻害薬投与後のドセタキセル+ラムシルマブ併用療法の有効性や安全性を検討

・CAP群:18人

一次:化学療法→病勢進行→二次:PD-1阻害薬→病勢進行→三次:ドセタキセル+ラムシルマブ

・コントロール群:21人

一次:化学療法→病勢進行→二次:ドセタキセル+ラムシルマブ

・奏効割合はCAP群38.9%、コントロール群19.0%、p=0.29で有意差なし

・病勢コントロール割合はCAP群83.3%、コントロール群57.1%、p=0.096で有意差なし

・無増悪生存期間中央値はCAP群5.7ヶ月、コントロール群2.3ヶ月、p=0.020で有意差あり

・生存期間中央値はCAP群13.8ヶ月、コントロール群10.5ヶ月、p=0.065で有意差なし

・1年生存割合はCAP群63.6%、コントロール群33.0%

〇 M02-18-4:高齢者に対するペンブロリズマブ単剤療法の実際

・高齢者を75歳以上と定義

・患者数47人

・男性40人、女性7人

・年齢中央値は79歳

・腺がん17人、扁平上皮がん23人、その他の組織型7人→かなり偏りがある

・完全奏効2人、部分奏効23人→奏効割合53.1%

・病勢安定10人→完全奏効、部分奏効と合わせて、病勢コントロール割合74.4%

・病勢進行8人

・病勢コントロール割合は、PS0-1の患者で86.5%、PS2-3の患者で30%、p=0.03で有意差+

・無増悪生存期間中央値:7ヶ月(5.4-10.6ヶ月)

・生存期間中央値:発表時点で未到達

PD-1抗体使用後のドセタキセル+ラムシルマブ併用療法の効果が増強する、という話は面白い気がする。

高額医療を理由に、ドセタキセル+ラムシルマブ併用療法を採用していない病院では応用できないかもしれないが。

〇 M02-18-1:進行非小細胞肺がんに対するPD-1阻害薬投与後の化学療法の有効性や安全性を検討する後方視的多施設研究(WJOG10217L)

・CAP群:

一次:化学療法→病勢進行→二次:PD-1阻害薬→病勢進行→三次:化学療法

・コントロール群:

一次:化学療法→病勢進行→二次:化学療法

・CAP群の三次化学療法、コントロール群の二次化学療法を比較する

・主要評価項目は奏効割合

・副次評価項目は無増悪生存期間、全生存期間

・奏効割合は、CAP群で18.9%、コントロール群で11.0%

・無増悪生存期間はハザード比0.95、p=0.55で有意差なし

・全生存期間はハザード比1.05、p=0.63でやはり有意差なし

生存期間中央値はCAP群で9.2ヶ月、コントロール群で10.4ヶ月

〇 M02-18-2:進行非小細胞肺がんに対するPD-1阻害薬投与後のドセタキセル+ラムシルマブ併用療法の有効性や安全性を検討

・CAP群:18人

一次:化学療法→病勢進行→二次:PD-1阻害薬→病勢進行→三次:ドセタキセル+ラムシルマブ

・コントロール群:21人

一次:化学療法→病勢進行→二次:ドセタキセル+ラムシルマブ

・奏効割合はCAP群38.9%、コントロール群19.0%、p=0.29で有意差なし

・病勢コントロール割合はCAP群83.3%、コントロール群57.1%、p=0.096で有意差なし

・無増悪生存期間中央値はCAP群5.7ヶ月、コントロール群2.3ヶ月、p=0.020で有意差あり

・生存期間中央値はCAP群13.8ヶ月、コントロール群10.5ヶ月、p=0.065で有意差なし

・1年生存割合はCAP群63.6%、コントロール群33.0%

〇 M02-18-4:高齢者に対するペンブロリズマブ単剤療法の実際

・高齢者を75歳以上と定義

・患者数47人

・男性40人、女性7人

・年齢中央値は79歳

・腺がん17人、扁平上皮がん23人、その他の組織型7人→かなり偏りがある

・完全奏効2人、部分奏効23人→奏効割合53.1%

・病勢安定10人→完全奏効、部分奏効と合わせて、病勢コントロール割合74.4%

・病勢進行8人

・病勢コントロール割合は、PS0-1の患者で86.5%、PS2-3の患者で30%、p=0.03で有意差+

・無増悪生存期間中央値:7ヶ月(5.4-10.6ヶ月)

・生存期間中央値:発表時点で未到達

2020年02月04日

PACIFIC試験における3年生存割合

いまさらと言われそうだが、ASCO2019で発表された、PACIFIC試験のupdated data。

生存期間中央値はデュルバルマブ群で未到達(95%信頼区間38.4ヶ月から未到達)、プラセボ群で29.1ヶ月(22.1ヶ月から35.1ヶ月)。

3年生存割合はデュルバルマブ群で57.0%(52.3%から61.4%)、プラセボ群で43.5%(37.0%から49.9%)。

過去の記事は以下。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e943982.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e913799.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e955775.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e943982.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e926190.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e910478.html

生存期間中央値はデュルバルマブ群で未到達(95%信頼区間38.4ヶ月から未到達)、プラセボ群で29.1ヶ月(22.1ヶ月から35.1ヶ月)。

3年生存割合はデュルバルマブ群で57.0%(52.3%から61.4%)、プラセボ群で43.5%(37.0%から49.9%)。

過去の記事は以下。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e943982.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e913799.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e955775.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e943982.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e926190.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e910478.html

2020年02月03日

2019年に肺がんと診断された方々

ルーチンワークが少し早めに終わったので、データベースを用いて簡単な実態調査をしてみた。

少し手間はかかるが、足元の実地診療のトレンドを掴むことができる。

1) 呼吸器内科で気管支鏡を行い、最終的に肺がんと診断された患者の年次推移(2014年-2019年)

この期間の患者総数は489人。

年間80人強といったところ。

2) 2019年に肺がんと診断された患者の年齢分布

簡単に、75歳未満か、75歳以上かの2群に分けてみた。

75歳未満の方が多かった。

その割に、シスプラチンが使われる機会が減った気がする。

3) 2019年に肺がんと診断された患者の性別分布

男性は女性の2倍強を占める。

4) 2019年に肺がんと診断された患者の組織型分布

患者に肺がんの組織型について説明するとき、それぞれの発生頻度は、「腺がんが50%、扁平上皮がんが30%強、小細胞がんが15%弱」と話しているが、これを見ると腺がんが58%、扁平上皮がんが15%、小細胞がんが20%と、扁平上皮がんと小細胞がんの立場が逆転している。

確かに、このところ小細胞がんと診断される患者が多かったように思う。

5) 2019年に肺がんと診断された患者の病期分布

III期とIV期で全体の70%を占める。

すなわち、肺がん患者の70%は内科治療の対象であると言える。

6) 2019年にドライバー遺伝子変異陽性と診断された肺腺がん患者のうちわけ

腺がんにおいて、EGFR遺伝子変異陽性割合24%、ALK融合遺伝子陽性割合は2%、ROS1融合遺伝子陽性割合も2%だった。

想定よりも少ない気がする。

少し手間はかかるが、足元の実地診療のトレンドを掴むことができる。

1) 呼吸器内科で気管支鏡を行い、最終的に肺がんと診断された患者の年次推移(2014年-2019年)

この期間の患者総数は489人。

年間80人強といったところ。

2) 2019年に肺がんと診断された患者の年齢分布

簡単に、75歳未満か、75歳以上かの2群に分けてみた。

75歳未満の方が多かった。

その割に、シスプラチンが使われる機会が減った気がする。

3) 2019年に肺がんと診断された患者の性別分布

男性は女性の2倍強を占める。

4) 2019年に肺がんと診断された患者の組織型分布

患者に肺がんの組織型について説明するとき、それぞれの発生頻度は、「腺がんが50%、扁平上皮がんが30%強、小細胞がんが15%弱」と話しているが、これを見ると腺がんが58%、扁平上皮がんが15%、小細胞がんが20%と、扁平上皮がんと小細胞がんの立場が逆転している。

確かに、このところ小細胞がんと診断される患者が多かったように思う。

5) 2019年に肺がんと診断された患者の病期分布

III期とIV期で全体の70%を占める。

すなわち、肺がん患者の70%は内科治療の対象であると言える。

6) 2019年にドライバー遺伝子変異陽性と診断された肺腺がん患者のうちわけ

腺がんにおいて、EGFR遺伝子変異陽性割合24%、ALK融合遺伝子陽性割合は2%、ROS1融合遺伝子陽性割合も2%だった。

想定よりも少ない気がする。

2020年02月02日

新型コロナウイルス感染症

新型コロナウイルス感染症が世界的な広がりを見せている。

肺がん領域には直接関係ないよね、とも言っていられなくなった。

個室に入院している肺がん患者から、

「インフルエンザや新型コロナウイルスが怖いので、家族以外は原則面会謝絶にしてください」

という要望があった。

ペンブロリズマブ使用後の薬剤性肺障害に対してステロイドを服用しており、肺がん罹患者であることも相まって、易感染宿主であることは間違いない。

ごもっともということで、対応を続けている。

世間では活発に報道がなされており、震源地である中国本土でも、その他の国でも、患者が増え続けている。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200202-00000026-jij-cn

おそらく中国では、一般診療にあたるのが精いっぱいで、精密検査をすればさらに多くの患者が診断されるだろう。

実際に、自分の外来に患者が来たときに適切に診断できるかといわれると、検査キットすら手元にない状況で、全くもって無理である。

今回、N Engl J Med誌に寄稿されていたドイツからの報告を読んで、心底そう思った。

早い話が、検査手段が普及していない、特異的な治療方法のない、新型インフルエンザみたいなものだ。

肺炎を発症して呼吸不全にでも陥っていない限り、一般診療ではインフルエンザと見分けがつかない。

ましてや、若い人のインフルエンザを疑ったら、インフルエンザの検査すらしなくてもいいという意見もある中だ。

インフルエンザの検査はしなくてもいいけど、コロナウイルスの検査は全例しましょうね、という話にならない。

保健所がパンクするのは目に見えているし、検査結果が判明するまで患者を院内に留め置くこともできない。

今回の著者が最後に言及しているように、いかに軽症者を感染源にしないように適切に外来管理するかが肝要だ。

そして、感染しないように、不要不急の外出はしない、不特定多数が出入りする閉鎖空間内に30分以上滞在しない、外出から帰ってきたら速やかに手洗い・うがいをする、食後はきちんと歯磨きをする、など、予防的な対策を愚直に続けるのが、我々一般市民にできる最大の対策だろう。

Transmission of 2019-nCoV Infection from an Asymptomatic Contact in Germany

Camilla Rothe, M.D.et al.

N.Engl J Med. January 30, 2020

DOI: 10.1056/NEJMc2001468

中国の武漢市で発生した新型コロナウイルス(2019-nCoV)は、ウイルスの世界各地への広がりとともに、医療界の関心を呼んでいる。2019年12月下旬に本ウイルスが同定されてから、中国から他国へと広がった感染者は増え続けており、流行拡大の様相は日々変わり続けている。今回、アジア圏外で、まだ発症しておらず潜伏期間中であった発端者から、ヒト-ヒト感染を起こしたケースについて報告する。

2020年1月24日、健康な33歳のドイツ人ビジネスマン(patient 1)がのどの痛み、寒気、筋肉痛で体調を崩した。あくる日、39.1℃まで発熱し、痰が絡む咳をし始めた。翌日の夕方までに体調は回復し、1月27日には職場に復帰した。

発症前の1月20日と21日、ミュンヘン近郊の彼の職場において、彼は中国人のビジネスパートナーとともに会議に参加していた。このビジネスパートナーは上海在住で、1月19日から22日までドイツを訪れていた。この滞在期間中、彼女は感染の兆候も症状もなく健康に過ごしていたのだが、中国へ帰る機内で体調を崩し、2019-nCoVに感染していることが1月26日に検査で確認された(index patient 1)。

1月27日、彼女は職場にこのことを報告した。接触者調査が開始され、上記のドイツ人ビジネスマンは精密検査のためにミュンヘン市内の感染症・熱帯医学研究部門に送られた。この時点では、彼は熱もなく、元気に過ごしていた。発症した時点で、彼には特段の既往歴も合併症もなく、2週間以内に外国を旅行した渡航歴もないとのことだった。鼻腔ぬぐいサンプルを2回分、痰のサンプルを1回分採取し、いずれも定量的RT-PCR法により2019-nCoV陽性であることが確認された。後日、改めてサンプルを採取して検査したところ、最後に検査した1月29日の段階ではウイルス量が増えており、彼の痰から108コピー/mlのウイルスRNAが検出された。

1月28日、彼の会社内で、さらに3人の職員が2019-nCoV陽性と確認された(patient 2,3,4)。この3人のうち、patient 2のみが上記の中国人女性と直接の接触があったが、のこる2人はpatient 1としか接触がなかった。保健当局の発表によると、patients 1,2,3,4は全て経過観察と隔離の目的でミュンヘン市内の感染症管理ユニットに入院した。今のところ、この4人には深刻な病状は認められない。

今回報告したケースは、ドイツ国内で診断され、アジア圏の外で伝播した。しかしながら特筆すべきことは、発症後も短期間の非特異的な症状しか認められなかった発端者から、それも潜伏期間中に他者へ感染が広がったことである。

無症候性キャリアが2019-nCoVの感染源になりうるという事実は、現在のアウトブレイクの感染拡大経路を再確認する必要性を我々に示している。回復期の患者(patient 1)の痰に多数の2019-nCoVウイルスRNAが検出されたこと、すなわち、病状が回復した患者も長期的に感染源となりうることに留意しなければならない。一方で、定量的RT-PCRで確認されたウイルスRNAが、実際に感染力を持ったウイルスが痰の中に含まれていることを裏付けている(もしかしたら、回復期の患者から検出されたウイルスRNAは、患者の免疫応答の結果既に感染力を失ったウイルスによるものなのかもしれない)のかどうかは、ウイルス培養によってより直接的に確認されなければならない。

こうした関心をよそに、感染症管理ユニットに収容された4人の感染者は、いずれも症状軽微な患者で本来は入院の必要性は乏しく、主に公衆衛生的な(感染拡大抑止の目的で)入院している。医療機関の収容能力には限りがある・・・とりわけ、北半球では今まさにインフルエンザの流行シーズンにある・・・ため、こうした軽症患者を適切なガイドラインや監視体制にそって病院外で管理しうるかどうか、判断する必要がある。

肺がん領域には直接関係ないよね、とも言っていられなくなった。

個室に入院している肺がん患者から、

「インフルエンザや新型コロナウイルスが怖いので、家族以外は原則面会謝絶にしてください」

という要望があった。

ペンブロリズマブ使用後の薬剤性肺障害に対してステロイドを服用しており、肺がん罹患者であることも相まって、易感染宿主であることは間違いない。

ごもっともということで、対応を続けている。

世間では活発に報道がなされており、震源地である中国本土でも、その他の国でも、患者が増え続けている。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200202-00000026-jij-cn

おそらく中国では、一般診療にあたるのが精いっぱいで、精密検査をすればさらに多くの患者が診断されるだろう。

実際に、自分の外来に患者が来たときに適切に診断できるかといわれると、検査キットすら手元にない状況で、全くもって無理である。

今回、N Engl J Med誌に寄稿されていたドイツからの報告を読んで、心底そう思った。

早い話が、検査手段が普及していない、特異的な治療方法のない、新型インフルエンザみたいなものだ。

肺炎を発症して呼吸不全にでも陥っていない限り、一般診療ではインフルエンザと見分けがつかない。

ましてや、若い人のインフルエンザを疑ったら、インフルエンザの検査すらしなくてもいいという意見もある中だ。

インフルエンザの検査はしなくてもいいけど、コロナウイルスの検査は全例しましょうね、という話にならない。

保健所がパンクするのは目に見えているし、検査結果が判明するまで患者を院内に留め置くこともできない。

今回の著者が最後に言及しているように、いかに軽症者を感染源にしないように適切に外来管理するかが肝要だ。

そして、感染しないように、不要不急の外出はしない、不特定多数が出入りする閉鎖空間内に30分以上滞在しない、外出から帰ってきたら速やかに手洗い・うがいをする、食後はきちんと歯磨きをする、など、予防的な対策を愚直に続けるのが、我々一般市民にできる最大の対策だろう。

Transmission of 2019-nCoV Infection from an Asymptomatic Contact in Germany

Camilla Rothe, M.D.et al.

N.Engl J Med. January 30, 2020

DOI: 10.1056/NEJMc2001468

中国の武漢市で発生した新型コロナウイルス(2019-nCoV)は、ウイルスの世界各地への広がりとともに、医療界の関心を呼んでいる。2019年12月下旬に本ウイルスが同定されてから、中国から他国へと広がった感染者は増え続けており、流行拡大の様相は日々変わり続けている。今回、アジア圏外で、まだ発症しておらず潜伏期間中であった発端者から、ヒト-ヒト感染を起こしたケースについて報告する。

2020年1月24日、健康な33歳のドイツ人ビジネスマン(patient 1)がのどの痛み、寒気、筋肉痛で体調を崩した。あくる日、39.1℃まで発熱し、痰が絡む咳をし始めた。翌日の夕方までに体調は回復し、1月27日には職場に復帰した。

発症前の1月20日と21日、ミュンヘン近郊の彼の職場において、彼は中国人のビジネスパートナーとともに会議に参加していた。このビジネスパートナーは上海在住で、1月19日から22日までドイツを訪れていた。この滞在期間中、彼女は感染の兆候も症状もなく健康に過ごしていたのだが、中国へ帰る機内で体調を崩し、2019-nCoVに感染していることが1月26日に検査で確認された(index patient 1)。

1月27日、彼女は職場にこのことを報告した。接触者調査が開始され、上記のドイツ人ビジネスマンは精密検査のためにミュンヘン市内の感染症・熱帯医学研究部門に送られた。この時点では、彼は熱もなく、元気に過ごしていた。発症した時点で、彼には特段の既往歴も合併症もなく、2週間以内に外国を旅行した渡航歴もないとのことだった。鼻腔ぬぐいサンプルを2回分、痰のサンプルを1回分採取し、いずれも定量的RT-PCR法により2019-nCoV陽性であることが確認された。後日、改めてサンプルを採取して検査したところ、最後に検査した1月29日の段階ではウイルス量が増えており、彼の痰から108コピー/mlのウイルスRNAが検出された。

1月28日、彼の会社内で、さらに3人の職員が2019-nCoV陽性と確認された(patient 2,3,4)。この3人のうち、patient 2のみが上記の中国人女性と直接の接触があったが、のこる2人はpatient 1としか接触がなかった。保健当局の発表によると、patients 1,2,3,4は全て経過観察と隔離の目的でミュンヘン市内の感染症管理ユニットに入院した。今のところ、この4人には深刻な病状は認められない。

今回報告したケースは、ドイツ国内で診断され、アジア圏の外で伝播した。しかしながら特筆すべきことは、発症後も短期間の非特異的な症状しか認められなかった発端者から、それも潜伏期間中に他者へ感染が広がったことである。

無症候性キャリアが2019-nCoVの感染源になりうるという事実は、現在のアウトブレイクの感染拡大経路を再確認する必要性を我々に示している。回復期の患者(patient 1)の痰に多数の2019-nCoVウイルスRNAが検出されたこと、すなわち、病状が回復した患者も長期的に感染源となりうることに留意しなければならない。一方で、定量的RT-PCRで確認されたウイルスRNAが、実際に感染力を持ったウイルスが痰の中に含まれていることを裏付けている(もしかしたら、回復期の患者から検出されたウイルスRNAは、患者の免疫応答の結果既に感染力を失ったウイルスによるものなのかもしれない)のかどうかは、ウイルス培養によってより直接的に確認されなければならない。

こうした関心をよそに、感染症管理ユニットに収容された4人の感染者は、いずれも症状軽微な患者で本来は入院の必要性は乏しく、主に公衆衛生的な(感染拡大抑止の目的で)入院している。医療機関の収容能力には限りがある・・・とりわけ、北半球では今まさにインフルエンザの流行シーズンにある・・・ため、こうした軽症患者を適切なガイドラインや監視体制にそって病院外で管理しうるかどうか、判断する必要がある。