2021年02月18日

胸腔ドレナージと胸膜癒着術

このところ診療業務と私事で忙殺され、ほとんどブログに目が向いていなかった。

考えようによっては、少なくとも診療業務ではOn the job trainingの機会に恵まれたので、備忘録として書き残しておく。

限局型肺小細胞がんの患者、シスプラチン+エトポシド+過分割加速放射線照射で完全奏効に近い状態まできていた。

残念ながら昨夏に再燃し、二次治療でアムルビシン単剤を行っていたが、残念ながら心毒性のために今年になって中止していた。

その後、みるみるうちにがん性胸膜炎による胸水貯留が進行し、アップアップの状態になった。

これはもう独居生活継続は困難、ということで入院してもらい、満を持して胸腔ドレナージを開始した。

呼吸器内科医という職種は、あまり「きったはった」といった処置をしないものである。

そんな中でも、日常的に行う数少ない処置として、胸腔ドレナージがある。

肺がパンクして胸の中に空気がたまる気胸だの、細菌性胸膜炎やがん性胸膜炎で胸水がたまったときだのに、胸に風穴を開けて、そこからビニール製のチューブを突っ込むというヤクザな治療だ。

ヤクザなとはいいながらも、それなりに作法がある。

作法であるがゆえに、年をとっても師匠の教えを忠実に守り、あまり奇をてらわない。

私の場合、気胸の治療は「第2-3肋間鎖骨中線上」もしくは「第3-4肋間左前腋窩線上」を目安に、「肺尖へ向けて」チューブを挿入するようにと教わった。

また、胸水貯留の場合には、できるだけ下位の肋間で、「できるだけ下葉背側に向けて」チューブを挿入するようにと教わった。

何よりも大事なことは、適応判断である。

本当に今その人に胸腔ドレナージが必要なのか、よく考える。

とりあえず酸素投与で凌げないか。

とりあえず一般の胸腔穿刺による一時的な脱気や排液で凌げないか。

胸腔ドレナージを行うことが、血管損傷や臓器損傷といったリスクを補って余りある恩恵を患者にもたらす、そうした自信が持てなければ、急いで行うべきではない。

痛い目にあったことがある私が言うのだから間違いない。

気胸の治療の場合、必ず患側の腕を挙上させた肢位で行うように指導を受けた。

この姿勢で行うと、肋間が開いて胸腔へのアプローチが容易になると同時に、チューブ挿入後に腕を下げると、自然とチューブ先端が上方を向くということだった。

また、胸水治療の場合には、挿入後のチューブ固定において、必ず前腹壁側で一度テープ固定をするようにとも教わった。

こうすることで、自然とチューブ先端は背側を向くことになる。

穿刺部位を決めるにあたっては、できれば気胸ならば透視下で、胸水貯留ならエコーで確認をして、胸壁から肺表面まで十分な距離がとれる(穿刺ないしはチューブ挿入をしても肺を損傷しないマージンがとれる)部位からアプローチするべきである。

十分な距離がとれないならば、そもそもドレナージを急ぐ必要はないし、どうしてもドレナージが必要であれば、以下の手技に従って肺を損傷しないように人工的にマージンを確保する必要がある。

胸水貯留の場合には漏出する胸水のためにベッドや床がびちゃびちゃになることもしばしばなので、防水シートや新聞紙を事前に敷いておくことが欠かせない。

穿刺するときには、まず局所麻酔の段階で肋骨の上縁を探り、肋間動静脈及び神経を損傷しないように肋骨の上縁に沿って作業を進めるのは、教科書通りである。

肝要なのは、余程緊急でない限りは、尖刀(メス)で皮節をしたのち、直型ペアンで軟部組織を鈍的に分ける。

壁側胸膜まで達したら、そのまま直型ペアンの先端で鈍的に壁側胸膜を破膜する。

肋骨上縁の感触を確認しながら、その上縁に沿って直型ペアンを進めれば、概ね壁側胸膜に達したことは推測できる。

壁側胸膜を破膜するときは少しだけ思い切りを以て力を加えなければならない。

静かな環境で耳をすませば、壁側胸膜の直前で軟部組織を分けていると、線維性組織を分けていくとき特有の「ミシミシ」という音が聞こえるので、それが確認できれば破膜は目の前である。

破膜したら、気胸なら空気が、胸水貯留なら胸水が排出される。

破膜をしても慌てずに、その部位でさらにペアンを開いて穴を押し広げる。

これだけでも、緊張性気胸や胸水大量貯留による厳しい状況から患者を開放することができる。

こうすることで人工的に気胸を作り、壁側胸膜と肺の間に距離を作ることができ、より安全にチューブを挿入できる。

使用するチューブはトロッカーカテーテルであれ、アスピレーションキットのような簡易気胸針であれ、できる限り鈍的に挿入する。

どちらも先端がとがった芯棒ないしは針が付属しているが、先端はチューブ内に収め、あくまで芯棒としてチューブのコシを保つためだけに使用する。

チューブ挿入時は、先端が確実に壁側胸膜を超えるように、まずは胸壁に対して垂直に、壁側胸膜をわずかに(透視やエコーで確認できたマージンの範囲内で)超える程度にチューブを挿入する。

確実に胸腔内に挿入できたと思ったら、芯棒をいったん静かに途中まで抜いて、チューブを介して脱気もしくは排液できていることを確認する。

確認が出来たら、透視を見ながら任意の位置までチューブを挿入する。

ベッドサイドで挿入しているのであれば、まずは15cm程度挿入してから固定して、後にレントゲンで先端確認をしてから改めて位置調整をするとよいだろう。

患者の体位は、胸水貯留時の胸腔ドレナージは座位で行うという作法も聞くが、私は仰臥位で行っている。

どう考えても安定性が勝る。

話を戻して、上記の患者に対する胸腔ドレナージ、20fr.のダブルルーメン・トロッカーカテーテルを留置して、問題なく終了した。

最終的に約3,000ml強の胸水を排液したが、早く楽にしてあげようと思って最初の2時間で1,500ml程度排液したところ、お決まりの合併症に見舞われた。

排液を急ぎすぎると、肺が再膨張する際に肺水腫を起こす「再膨張性肺水腫(re-expansion pulmonary edema)」を招いてしまう。

病態を知っていれば、とりあえず酸素吸入をさせるなり、ステロイドを点滴投与するなりで速やかに改善するのだが、知らないと「なぜ手技は問題なく終わり、胸水もどんどん排除できているのに、患者は苦しんで呼吸状態が悪くなるんだ?」というジレンマに苦しむことになる。

何はともあれ、胸腔ドレナージの要諦は、あせらず、ゆっくり、確実に、なのである。

ドレナージ開始当初は各勤務帯ごとに500ml排液してはクランプしてお休みしてを繰り返し、ゆっくりドレナージを進めればよい。

とはいえ、わかってはいるんだけど排液を急いでしまうのは、悲しいサガである。

今回は十分な排液が得られてから、胸膜癒着術にユニタルクを使用した。

本来は胸腔鏡下に粉末としてブロワーで散布するのが正しい作法と聞いたことがあるが、我が国では懸濁液を注射器で注入する決まりになっている。

注入してクランプして、15分ごとに仰臥位、左右の側臥位、伏臥位、座位を順番に取らせ、私の場合はこれを2サイクル回し、その後にクランプを開放する。

開放後は-8cmH2O程度の低圧持続吸引をかけて経過を見る。

この処置が必要なので、がん性胸膜炎に対して胸腔ドレナージを行う時は、必ず20fr.以上の太さのダブルルーメントロッカーカテーテルを用いたい。

シングルルーメンや、ましてアスピレーションキットを使おうものなら、胸膜癒着術のときに困ることになる。

シングルルーメンのトロッカーカテーテルでは薬剤注入時にいったん接続を外さなければならないため、不潔になるリスクがあるし、アスピレーションキットではカテーテル自体が閉塞してしまうリスクが高い。

癒着術に使用する薬剤が、低濃度シスプラチンであろうが、自己血であろうが、ピシバニールであろうが、ミノサイクリンであろうが、ユニタルクであろうが、この点は共通である。

1日排液量が150mlを下回ったらカテーテル抜去のタイミングとされるが、今回は15ml未満まで減ったため、迷わずに抜去することができた。

癒着術はうまくいったのだが、残念ながら腫瘍本体により中間気管支幹が閉塞しており、右肺中下葉が無気肺に陥っているため、呼吸状態はあまり改善しなかった。

三次化学療法に取り組まざるを得ないだろう。

今週の当直のときには、若い患者が緊張性気胸でやってきた。

SpO2は90%台後半で保たれているが、労作時の息切れで歩行すらままならず、収縮期血圧は90mmHg程度で、顔面蒼白である。

当直の看護師長に加え、病棟から1名看護スタッフを救援のために呼び寄せ、オンコールの放射線技師と検査技師を呼び寄せて、夜中に12fr.のアスピレーションキットを留置した。

困ったことに、確実に、安全に挿入したはずなのに、留置したチューブからは泡沫を伴う血液が引けてくるわ、air leakは思ったように得られないわ、手技中に血圧が70mmHgまで低下してショックに陥るわ、院内に医師が自分しかいない状況で泣きそうになった。

用手的に注射器で行えばきちんと排気されるのだが、同時に血液も引けてくるので、こっちの心臓に悪いったらない。

結局用手排気は計500ml程度にとどめて、あとは-6cmH2Oの低圧持続吸引で凌ぐことにした。

幸い、病棟へ移動したのちに血圧は回復したが、ドレーンからは血液ばかりが排液されてほとんど空気は引けてこず、なんとか一晩凌いで近隣の医療機関の呼吸器外科に転送し、緊急手術をしてもらった。

もともとの病態が血胸を伴う自然気胸だったようで、気胸の原因は肺尖部の複数の肺嚢胞、血胸の原因は肺尖部から鎖骨下静脈への癒着部位が気胸によってはがれたことで、出血していたとのことで、肺嚢胞切除、止血処置を行い、問題なく手術を終えたとのことだった。

アスピレーションキットはチューブが細くて華奢なだけに、上記の手技で留置するとおそらく軟部組織や肋骨により途中で折れ曲がり、air-leakが得られにくくなるのだろう。

今後は余程のことがない限り、アスピレーションキットは使わないと固く誓った。

肺がん屋にアスピレーションキットは似合わないのである。

考えようによっては、少なくとも診療業務ではOn the job trainingの機会に恵まれたので、備忘録として書き残しておく。

限局型肺小細胞がんの患者、シスプラチン+エトポシド+過分割加速放射線照射で完全奏効に近い状態まできていた。

残念ながら昨夏に再燃し、二次治療でアムルビシン単剤を行っていたが、残念ながら心毒性のために今年になって中止していた。

その後、みるみるうちにがん性胸膜炎による胸水貯留が進行し、アップアップの状態になった。

これはもう独居生活継続は困難、ということで入院してもらい、満を持して胸腔ドレナージを開始した。

呼吸器内科医という職種は、あまり「きったはった」といった処置をしないものである。

そんな中でも、日常的に行う数少ない処置として、胸腔ドレナージがある。

肺がパンクして胸の中に空気がたまる気胸だの、細菌性胸膜炎やがん性胸膜炎で胸水がたまったときだのに、胸に風穴を開けて、そこからビニール製のチューブを突っ込むというヤクザな治療だ。

ヤクザなとはいいながらも、それなりに作法がある。

作法であるがゆえに、年をとっても師匠の教えを忠実に守り、あまり奇をてらわない。

私の場合、気胸の治療は「第2-3肋間鎖骨中線上」もしくは「第3-4肋間左前腋窩線上」を目安に、「肺尖へ向けて」チューブを挿入するようにと教わった。

また、胸水貯留の場合には、できるだけ下位の肋間で、「できるだけ下葉背側に向けて」チューブを挿入するようにと教わった。

何よりも大事なことは、適応判断である。

本当に今その人に胸腔ドレナージが必要なのか、よく考える。

とりあえず酸素投与で凌げないか。

とりあえず一般の胸腔穿刺による一時的な脱気や排液で凌げないか。

胸腔ドレナージを行うことが、血管損傷や臓器損傷といったリスクを補って余りある恩恵を患者にもたらす、そうした自信が持てなければ、急いで行うべきではない。

痛い目にあったことがある私が言うのだから間違いない。

気胸の治療の場合、必ず患側の腕を挙上させた肢位で行うように指導を受けた。

この姿勢で行うと、肋間が開いて胸腔へのアプローチが容易になると同時に、チューブ挿入後に腕を下げると、自然とチューブ先端が上方を向くということだった。

また、胸水治療の場合には、挿入後のチューブ固定において、必ず前腹壁側で一度テープ固定をするようにとも教わった。

こうすることで、自然とチューブ先端は背側を向くことになる。

穿刺部位を決めるにあたっては、できれば気胸ならば透視下で、胸水貯留ならエコーで確認をして、胸壁から肺表面まで十分な距離がとれる(穿刺ないしはチューブ挿入をしても肺を損傷しないマージンがとれる)部位からアプローチするべきである。

十分な距離がとれないならば、そもそもドレナージを急ぐ必要はないし、どうしてもドレナージが必要であれば、以下の手技に従って肺を損傷しないように人工的にマージンを確保する必要がある。

胸水貯留の場合には漏出する胸水のためにベッドや床がびちゃびちゃになることもしばしばなので、防水シートや新聞紙を事前に敷いておくことが欠かせない。

穿刺するときには、まず局所麻酔の段階で肋骨の上縁を探り、肋間動静脈及び神経を損傷しないように肋骨の上縁に沿って作業を進めるのは、教科書通りである。

肝要なのは、余程緊急でない限りは、尖刀(メス)で皮節をしたのち、直型ペアンで軟部組織を鈍的に分ける。

壁側胸膜まで達したら、そのまま直型ペアンの先端で鈍的に壁側胸膜を破膜する。

肋骨上縁の感触を確認しながら、その上縁に沿って直型ペアンを進めれば、概ね壁側胸膜に達したことは推測できる。

壁側胸膜を破膜するときは少しだけ思い切りを以て力を加えなければならない。

静かな環境で耳をすませば、壁側胸膜の直前で軟部組織を分けていると、線維性組織を分けていくとき特有の「ミシミシ」という音が聞こえるので、それが確認できれば破膜は目の前である。

破膜したら、気胸なら空気が、胸水貯留なら胸水が排出される。

破膜をしても慌てずに、その部位でさらにペアンを開いて穴を押し広げる。

これだけでも、緊張性気胸や胸水大量貯留による厳しい状況から患者を開放することができる。

こうすることで人工的に気胸を作り、壁側胸膜と肺の間に距離を作ることができ、より安全にチューブを挿入できる。

使用するチューブはトロッカーカテーテルであれ、アスピレーションキットのような簡易気胸針であれ、できる限り鈍的に挿入する。

どちらも先端がとがった芯棒ないしは針が付属しているが、先端はチューブ内に収め、あくまで芯棒としてチューブのコシを保つためだけに使用する。

チューブ挿入時は、先端が確実に壁側胸膜を超えるように、まずは胸壁に対して垂直に、壁側胸膜をわずかに(透視やエコーで確認できたマージンの範囲内で)超える程度にチューブを挿入する。

確実に胸腔内に挿入できたと思ったら、芯棒をいったん静かに途中まで抜いて、チューブを介して脱気もしくは排液できていることを確認する。

確認が出来たら、透視を見ながら任意の位置までチューブを挿入する。

ベッドサイドで挿入しているのであれば、まずは15cm程度挿入してから固定して、後にレントゲンで先端確認をしてから改めて位置調整をするとよいだろう。

患者の体位は、胸水貯留時の胸腔ドレナージは座位で行うという作法も聞くが、私は仰臥位で行っている。

どう考えても安定性が勝る。

話を戻して、上記の患者に対する胸腔ドレナージ、20fr.のダブルルーメン・トロッカーカテーテルを留置して、問題なく終了した。

最終的に約3,000ml強の胸水を排液したが、早く楽にしてあげようと思って最初の2時間で1,500ml程度排液したところ、お決まりの合併症に見舞われた。

排液を急ぎすぎると、肺が再膨張する際に肺水腫を起こす「再膨張性肺水腫(re-expansion pulmonary edema)」を招いてしまう。

病態を知っていれば、とりあえず酸素吸入をさせるなり、ステロイドを点滴投与するなりで速やかに改善するのだが、知らないと「なぜ手技は問題なく終わり、胸水もどんどん排除できているのに、患者は苦しんで呼吸状態が悪くなるんだ?」というジレンマに苦しむことになる。

何はともあれ、胸腔ドレナージの要諦は、あせらず、ゆっくり、確実に、なのである。

ドレナージ開始当初は各勤務帯ごとに500ml排液してはクランプしてお休みしてを繰り返し、ゆっくりドレナージを進めればよい。

とはいえ、わかってはいるんだけど排液を急いでしまうのは、悲しいサガである。

今回は十分な排液が得られてから、胸膜癒着術にユニタルクを使用した。

本来は胸腔鏡下に粉末としてブロワーで散布するのが正しい作法と聞いたことがあるが、我が国では懸濁液を注射器で注入する決まりになっている。

注入してクランプして、15分ごとに仰臥位、左右の側臥位、伏臥位、座位を順番に取らせ、私の場合はこれを2サイクル回し、その後にクランプを開放する。

開放後は-8cmH2O程度の低圧持続吸引をかけて経過を見る。

この処置が必要なので、がん性胸膜炎に対して胸腔ドレナージを行う時は、必ず20fr.以上の太さのダブルルーメントロッカーカテーテルを用いたい。

シングルルーメンや、ましてアスピレーションキットを使おうものなら、胸膜癒着術のときに困ることになる。

シングルルーメンのトロッカーカテーテルでは薬剤注入時にいったん接続を外さなければならないため、不潔になるリスクがあるし、アスピレーションキットではカテーテル自体が閉塞してしまうリスクが高い。

癒着術に使用する薬剤が、低濃度シスプラチンであろうが、自己血であろうが、ピシバニールであろうが、ミノサイクリンであろうが、ユニタルクであろうが、この点は共通である。

1日排液量が150mlを下回ったらカテーテル抜去のタイミングとされるが、今回は15ml未満まで減ったため、迷わずに抜去することができた。

癒着術はうまくいったのだが、残念ながら腫瘍本体により中間気管支幹が閉塞しており、右肺中下葉が無気肺に陥っているため、呼吸状態はあまり改善しなかった。

三次化学療法に取り組まざるを得ないだろう。

今週の当直のときには、若い患者が緊張性気胸でやってきた。

SpO2は90%台後半で保たれているが、労作時の息切れで歩行すらままならず、収縮期血圧は90mmHg程度で、顔面蒼白である。

当直の看護師長に加え、病棟から1名看護スタッフを救援のために呼び寄せ、オンコールの放射線技師と検査技師を呼び寄せて、夜中に12fr.のアスピレーションキットを留置した。

困ったことに、確実に、安全に挿入したはずなのに、留置したチューブからは泡沫を伴う血液が引けてくるわ、air leakは思ったように得られないわ、手技中に血圧が70mmHgまで低下してショックに陥るわ、院内に医師が自分しかいない状況で泣きそうになった。

用手的に注射器で行えばきちんと排気されるのだが、同時に血液も引けてくるので、こっちの心臓に悪いったらない。

結局用手排気は計500ml程度にとどめて、あとは-6cmH2Oの低圧持続吸引で凌ぐことにした。

幸い、病棟へ移動したのちに血圧は回復したが、ドレーンからは血液ばかりが排液されてほとんど空気は引けてこず、なんとか一晩凌いで近隣の医療機関の呼吸器外科に転送し、緊急手術をしてもらった。

もともとの病態が血胸を伴う自然気胸だったようで、気胸の原因は肺尖部の複数の肺嚢胞、血胸の原因は肺尖部から鎖骨下静脈への癒着部位が気胸によってはがれたことで、出血していたとのことで、肺嚢胞切除、止血処置を行い、問題なく手術を終えたとのことだった。

アスピレーションキットはチューブが細くて華奢なだけに、上記の手技で留置するとおそらく軟部組織や肋骨により途中で折れ曲がり、air-leakが得られにくくなるのだろう。

今後は余程のことがない限り、アスピレーションキットは使わないと固く誓った。

肺がん屋にアスピレーションキットは似合わないのである。

2021年02月09日

KEYNOTE-598試験・・・TPS≧50%の患者へのペンブロリズマブ+イピリムマブ併用療法は無益

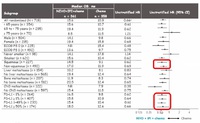

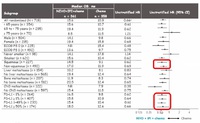

CheckMate-227試験におけるニボルマブ+イピリムマブ併用療法とは裏腹に、KEYNOTE-598試験におけるペンブロリズマブ+イピリムマブ併用療法はパッとしなかった様子。

Pembrolizumab Plus Ipilimumab vs Pembrolizumab Plus Placebo as 1L Therapy for Metastatic NSCLC of PD-L1 TPS ≥50%: KEYNOTE-598

Michael Boyer et al., WCLC 2020 Abst.#PS01.09

背景:

KEYNOTE-024試験において、EGFR遺伝子変異もしくはALK融合遺伝子をもたない、PD-L1発現≧50%の進行非小細胞肺がん患者に対するペンブロリズマブ単剤療法は、プラチナ併用化学療法と比較して有意に生存期間を延長した。今回報告する第3相KEYNOTE-598試験では、この患者集団に対して、ペンブロリズマブ単剤療法にイピリムマブを上乗せすることにより治療効果が改善するかどうかを検証した。

方法:

適格患者は、ペンブロリズマブ 200mgを3週ごとに、最高35コースまで投与され、加えてイピリムマブ 1mg/kgを6週ごと、最高18コースまで投与されるか(試験治療群)、あるいはプラセボとして生理食塩水を最高18コースまで投与されるか(コントロール群)に1:1の比率で無作為に割り付けられた。割付調整因子はECOG-PS(0 vs 1)、地域(東アジア vs それ以外)、組織型(扁平上皮がん vs 非扁平上皮がん)とした。主要評価項目は全生存期間と、RECIST ver.1.1準拠の委員会評価による無増悪生存期間とし、intent-to-treat集団に基づいて層別化ログランク検定を用いて評価した。プロトコールの規定により、初回の中間解析(IA1)は、参加者のうち255人が死亡し、かつ最後の患者が登録されてから12ヶ月経過したら行うことになっていた。

結果:

2018年1月12日から2019年8月22日までに、568人の患者が参加した。284人がペンブロリズマブ+イピリムマブ併用療法(PI)群に割り付けられ、282人がプロトコール治療を受けた。また、284人がペンブロリズマブ+偽薬併用療法(PP)群に割り付けられ、281人がプロトコール治療を受けた。2020年9月1日時点で、追跡期間中央値は20.6ヶ月(12.4-31.7ヶ月)で、この時点でPI群では21.3%が、PP群は23.8%がプロトコール治療を継続中で、治療コース数の中央値はそれぞれ10コース、15コースだった。患者背景は両群間で同等だった。272人の患者死亡が確認された時点で、生存期間中央値はPI群で21.4ヶ月、PP群で21.9ヶ月だった(ハザード比1.08、95%信頼区間は0.85-1.37、p=0.74)。372件のイベント発生時点で、無増悪生存期間中央値はPP群で8.2ヶ月、PI群で8.4ヶ月だった(ハザード比1.06、95%信頼区間は0.86-1.30、p=0.72)。奏効割合は両群ともに45.4%、奏効持続期間中央値はPI群で16.1ヶ月、PP群で17.3ヶ月だった。治療関連有害事象はPP群で76.2%、PI群で68.3%に発生し、Grade 3-5の有害事象はそれぞれ35.1%、19.6%、致死的な有害事象はそれぞれ2.5%、0%、有害事象による治療中止はそれぞれ25.2%、10.7%で認めた。インフュージョン・リアクションを含めた免疫関連有害事象はPI群で44.7%、PP群で32.4%に、Grade 3-5の免疫関連有害事象はそれぞれ20.2%、7.8%に、致死的な免疫関連有害事象はそれぞれ2.1%、0%に、免疫関連有害事象による治療中止はそれぞれ14.9%、5.3%に認めた。以上で観察された効果および安全性をもとに、独立データモニタリング委員会は本試験の無効中止と、参加患者に対するイピリムマブおよび偽薬の投与中止を勧告した。

結論:

治療標的となるEGFRもしくはALK遺伝子異常がなく、PD-L1発現≧50%の進行非小細胞肺がん患者に対する一次治療としてのペンブロリズマブ単剤療法にイピリムマブを上乗せしても治療効果は改善せず、毒性が増強することが明らかになった。今回のデータにより、本患者集団に対しての標準治療はペンブロリズマブ単剤療法であることが確認された。

Pembrolizumab Plus Ipilimumab vs Pembrolizumab Plus Placebo as 1L Therapy for Metastatic NSCLC of PD-L1 TPS ≥50%: KEYNOTE-598

Michael Boyer et al., WCLC 2020 Abst.#PS01.09

背景:

KEYNOTE-024試験において、EGFR遺伝子変異もしくはALK融合遺伝子をもたない、PD-L1発現≧50%の進行非小細胞肺がん患者に対するペンブロリズマブ単剤療法は、プラチナ併用化学療法と比較して有意に生存期間を延長した。今回報告する第3相KEYNOTE-598試験では、この患者集団に対して、ペンブロリズマブ単剤療法にイピリムマブを上乗せすることにより治療効果が改善するかどうかを検証した。

方法:

適格患者は、ペンブロリズマブ 200mgを3週ごとに、最高35コースまで投与され、加えてイピリムマブ 1mg/kgを6週ごと、最高18コースまで投与されるか(試験治療群)、あるいはプラセボとして生理食塩水を最高18コースまで投与されるか(コントロール群)に1:1の比率で無作為に割り付けられた。割付調整因子はECOG-PS(0 vs 1)、地域(東アジア vs それ以外)、組織型(扁平上皮がん vs 非扁平上皮がん)とした。主要評価項目は全生存期間と、RECIST ver.1.1準拠の委員会評価による無増悪生存期間とし、intent-to-treat集団に基づいて層別化ログランク検定を用いて評価した。プロトコールの規定により、初回の中間解析(IA1)は、参加者のうち255人が死亡し、かつ最後の患者が登録されてから12ヶ月経過したら行うことになっていた。

結果:

2018年1月12日から2019年8月22日までに、568人の患者が参加した。284人がペンブロリズマブ+イピリムマブ併用療法(PI)群に割り付けられ、282人がプロトコール治療を受けた。また、284人がペンブロリズマブ+偽薬併用療法(PP)群に割り付けられ、281人がプロトコール治療を受けた。2020年9月1日時点で、追跡期間中央値は20.6ヶ月(12.4-31.7ヶ月)で、この時点でPI群では21.3%が、PP群は23.8%がプロトコール治療を継続中で、治療コース数の中央値はそれぞれ10コース、15コースだった。患者背景は両群間で同等だった。272人の患者死亡が確認された時点で、生存期間中央値はPI群で21.4ヶ月、PP群で21.9ヶ月だった(ハザード比1.08、95%信頼区間は0.85-1.37、p=0.74)。372件のイベント発生時点で、無増悪生存期間中央値はPP群で8.2ヶ月、PI群で8.4ヶ月だった(ハザード比1.06、95%信頼区間は0.86-1.30、p=0.72)。奏効割合は両群ともに45.4%、奏効持続期間中央値はPI群で16.1ヶ月、PP群で17.3ヶ月だった。治療関連有害事象はPP群で76.2%、PI群で68.3%に発生し、Grade 3-5の有害事象はそれぞれ35.1%、19.6%、致死的な有害事象はそれぞれ2.5%、0%、有害事象による治療中止はそれぞれ25.2%、10.7%で認めた。インフュージョン・リアクションを含めた免疫関連有害事象はPI群で44.7%、PP群で32.4%に、Grade 3-5の免疫関連有害事象はそれぞれ20.2%、7.8%に、致死的な免疫関連有害事象はそれぞれ2.1%、0%に、免疫関連有害事象による治療中止はそれぞれ14.9%、5.3%に認めた。以上で観察された効果および安全性をもとに、独立データモニタリング委員会は本試験の無効中止と、参加患者に対するイピリムマブおよび偽薬の投与中止を勧告した。

結論:

治療標的となるEGFRもしくはALK遺伝子異常がなく、PD-L1発現≧50%の進行非小細胞肺がん患者に対する一次治療としてのペンブロリズマブ単剤療法にイピリムマブを上乗せしても治療効果は改善せず、毒性が増強することが明らかになった。今回のデータにより、本患者集団に対しての標準治療はペンブロリズマブ単剤療法であることが確認された。

2021年02月07日

CheckMate-9LA試験 論文とアジア人サブグループ解析資料

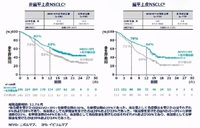

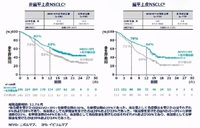

進行非小細胞肺がんに対するニボルマブ+イピリムマブ+治療初期2コースのプラチナ併用化学療法の有効性を検証したCheckMate-9LA試験、Lancet Oncology誌に論文化されている。

CheckMate-9LA試験に関する過去の記事は以下。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e982891.html

こうして改めて論文を見てみると、追跡期間はまだ極めて短く、臨床的意義を定めるにはまだ時期尚早のような気がする。

なにせ、あれだけ驚きと賞賛を持って迎えられたPD-L1発現≧50%におけるペンブロリズマブ単剤療法ですら、その立ち位置は揺らいでいるのだ。

今回は論文用紙に加え、いくつかの図表を添付する。

我々にとっては、アジア人サブグループ解析データも参考になるのではないか。

First-line nivolumab plus ipilimumab combined with two cycles of chemotherapy in patients with non-small-cell lung cancer (CheckMate 9LA): an international, randomised, open-label, phase 3 trial

Luis Paz-Ares et al., Lancet Oncol. 2021 Feb;22(2):198-211.

doi: 10.1016/S1470-2045(20)30641-0. Epub 2021 Jan 18.

背景:

ニボルマブ+イピリムマブ併用療法が進行非小細胞肺がん患者の生存期間を延長することは既に示されている。今回は、本治療に2コースの化学療法を併用することにより臨床効果が増幅されるかどうかを検証した。

方法:

今回のランダム化オープンラベル第3相臨床試験は、19か国、103施設が参加して行われた。18歳以上、未治療、組織学的に証明されたIV期もしくは術後再発非小細胞肺がん、ECOG-PS 0-1の患者を対象とした。患者はランダムに試験治療群(ニボルマブ(360mgを3週間ごとに点滴静注)+イピリムマブ(1mg/kgを6週間ごとに点滴静注)+組織型に応じたプラチナ併用化学療法(3週間ごとに2コース))とコントロール群(組織型に応じたプラチナ併用化学療法を3週間ごとに4コース)に1:1の比率で割り付けられた。割付調整因子は組織型、性別、PD-L1発現状態とした。プロトコール治療を受けた全ての患者で安全性評価をした。今回報告する結果は、事前に計画されていた中間解析の結果と、より長期に追跡した探索的解析の結果である。本試験は現在も進行中だが、患者集積は既に終了している。

結果:

2017年8月24日から2019年1月30日までに、1150人の患者が登録され、719人(62.5%)の患者がランダム化の対象となった。361人(50%)の患者が試験治療群に、358人(50%)の患者がコントロール群に割り付けられた。事前に計画されていた中間解析時点(追跡期間中央値は9.7ヶ月(四分位間は6.4-12.8ヶ月))の段階で、生存期間は試験治療群で有意に延長していた(生存期間中央値は試験治療群で14.1ヶ月(95%信頼区間は13.2-16.2ヶ月)、コントロール群で10.7ヶ月(95%信頼区間は9.5-12.4ヶ月)、ハザード比は0.69(96.71%信頼区間は0.55-0.87)、p=0.00065)。さらに3.5ヶ月の追跡期間を積み増したところ、追跡期間中央値は13.2ヶ月(四分位間は6.4-17.0ヶ月)、生存期間中央値は試験治療群で15.6ヶ月(95%信頼区間は13.9-20.0ヶ月)、コントロール群で10.9ヶ月(95%信頼区間は9.5-12.6ヶ月)、ハザード比は0.66(95%信頼区間は0.55-0.80)だった。頻度の高かったGrade 3-4の有害事象は、好中球減少(試験治療群で24人(7%) vs コントロール群で32人(9%))、貧血(21人(6%) vs 50人(14%))、下痢(14人(4%) vs 2人(1%))、リパーゼ上昇(22人(6%) vs 3人(1%))、無力症(3人(1%) vs 8人(2%))だった。深刻な治療関連有害事象は試験治療群で106人(30%)、コントロール群で62人(18%)に認めた。試験治療群のうち、7人(2%)は死亡した(急性腎障害、下痢、肝障害、肝炎、肺臓炎、急性腎障害を伴う敗血症、血小板減少が原因だった)。コントロール群では6人(2%)が治療関連有害事象で死亡した(貧血、発熱性好中球減少症、汎血球減少、肺炎に伴う敗血症、呼吸不全、敗血症)。

結論:

ニボルマブ+イピリムマブ+2コースの化学療法は、化学療法単独と比較して全生存期間を延長し、安全性プロファイルも良好だった。本試験結果から、このレジメンは進行非小細胞肺がん患者の初回治療の選択肢の一つとしてよい。

CheckMate-9LA試験に関する過去の記事は以下。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e982891.html

こうして改めて論文を見てみると、追跡期間はまだ極めて短く、臨床的意義を定めるにはまだ時期尚早のような気がする。

なにせ、あれだけ驚きと賞賛を持って迎えられたPD-L1発現≧50%におけるペンブロリズマブ単剤療法ですら、その立ち位置は揺らいでいるのだ。

今回は論文用紙に加え、いくつかの図表を添付する。

我々にとっては、アジア人サブグループ解析データも参考になるのではないか。

First-line nivolumab plus ipilimumab combined with two cycles of chemotherapy in patients with non-small-cell lung cancer (CheckMate 9LA): an international, randomised, open-label, phase 3 trial

Luis Paz-Ares et al., Lancet Oncol. 2021 Feb;22(2):198-211.

doi: 10.1016/S1470-2045(20)30641-0. Epub 2021 Jan 18.

背景:

ニボルマブ+イピリムマブ併用療法が進行非小細胞肺がん患者の生存期間を延長することは既に示されている。今回は、本治療に2コースの化学療法を併用することにより臨床効果が増幅されるかどうかを検証した。

方法:

今回のランダム化オープンラベル第3相臨床試験は、19か国、103施設が参加して行われた。18歳以上、未治療、組織学的に証明されたIV期もしくは術後再発非小細胞肺がん、ECOG-PS 0-1の患者を対象とした。患者はランダムに試験治療群(ニボルマブ(360mgを3週間ごとに点滴静注)+イピリムマブ(1mg/kgを6週間ごとに点滴静注)+組織型に応じたプラチナ併用化学療法(3週間ごとに2コース))とコントロール群(組織型に応じたプラチナ併用化学療法を3週間ごとに4コース)に1:1の比率で割り付けられた。割付調整因子は組織型、性別、PD-L1発現状態とした。プロトコール治療を受けた全ての患者で安全性評価をした。今回報告する結果は、事前に計画されていた中間解析の結果と、より長期に追跡した探索的解析の結果である。本試験は現在も進行中だが、患者集積は既に終了している。

結果:

2017年8月24日から2019年1月30日までに、1150人の患者が登録され、719人(62.5%)の患者がランダム化の対象となった。361人(50%)の患者が試験治療群に、358人(50%)の患者がコントロール群に割り付けられた。事前に計画されていた中間解析時点(追跡期間中央値は9.7ヶ月(四分位間は6.4-12.8ヶ月))の段階で、生存期間は試験治療群で有意に延長していた(生存期間中央値は試験治療群で14.1ヶ月(95%信頼区間は13.2-16.2ヶ月)、コントロール群で10.7ヶ月(95%信頼区間は9.5-12.4ヶ月)、ハザード比は0.69(96.71%信頼区間は0.55-0.87)、p=0.00065)。さらに3.5ヶ月の追跡期間を積み増したところ、追跡期間中央値は13.2ヶ月(四分位間は6.4-17.0ヶ月)、生存期間中央値は試験治療群で15.6ヶ月(95%信頼区間は13.9-20.0ヶ月)、コントロール群で10.9ヶ月(95%信頼区間は9.5-12.6ヶ月)、ハザード比は0.66(95%信頼区間は0.55-0.80)だった。頻度の高かったGrade 3-4の有害事象は、好中球減少(試験治療群で24人(7%) vs コントロール群で32人(9%))、貧血(21人(6%) vs 50人(14%))、下痢(14人(4%) vs 2人(1%))、リパーゼ上昇(22人(6%) vs 3人(1%))、無力症(3人(1%) vs 8人(2%))だった。深刻な治療関連有害事象は試験治療群で106人(30%)、コントロール群で62人(18%)に認めた。試験治療群のうち、7人(2%)は死亡した(急性腎障害、下痢、肝障害、肝炎、肺臓炎、急性腎障害を伴う敗血症、血小板減少が原因だった)。コントロール群では6人(2%)が治療関連有害事象で死亡した(貧血、発熱性好中球減少症、汎血球減少、肺炎に伴う敗血症、呼吸不全、敗血症)。

結論:

ニボルマブ+イピリムマブ+2コースの化学療法は、化学療法単独と比較して全生存期間を延長し、安全性プロファイルも良好だった。本試験結果から、このレジメンは進行非小細胞肺がん患者の初回治療の選択肢の一つとしてよい。

2021年02月03日

EGFR耐性機構としてのRET融合遺伝子出現と、オシメルチニブ+selpercatinib併用療法

6年ほど前の記事で、EGFR遺伝子変異陽性肺がんにおける治療耐性化後の再生検で、ALK融合遺伝子が検出されたという話題を取り上げた。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e803659.html

EGFR遺伝子変異耐性機序にALK融合遺伝子がby-pass trackとして関わるという、事実なのだろうがALK融合遺伝子の出現頻度からすれば極端なレアケースなのだと思っていた。

今回取り上げるのは、EGFR遺伝子変異耐性機序に、ALKよりもさらに頻度が低いRET融合遺伝子が関わることがあるという話題で、さらに驚くべきことに、こうした患者に対してオシメルチニブとselpercatinibを併用するという異次元の内容が展開されている。

圧倒的多数(91%)がEGFRエクソン19欠失変異の患者だったことは興味深い。

RECIST ver.1.1準拠で10人中5人が奏効し、奏効割合は50%だったとのこと。

こうした話題が繰り返し提供され、臨床試験を介して様々な知見が集められるようになれば、これまでとはまた違った意味で再生検が行われるようになるかもしれない。

血清を用いた解析で網羅的にドライバー遺伝子変異が検索できるようになれば、こうした治療研究は加速度的に進みそうだし、本報告を見ればそれも遠い将来ではなさそうに思われる。

少なくとも二次変異・耐性変異の観点では、ドライバー遺伝子間の相互排他性にはこだわらない方が良さそうだ。

Combination Osimertinib plus Selpercatinib for EGFR-mutant Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) with Acquired RET fusions

Julia K Rotow et al., WCLC 2020 #FP14.07

背景:

selpercatinibは高い選択性と潜在活性を有する、米国食品医薬品局承認済みのRET阻害薬で、RET融合遺伝子陽性非小細胞肺がんに対して顕著かつ持続的な効果を示した。RET融合遺伝子は、非小細胞肺がんの2%未満の患者で最初に認められるドライバー遺伝子変異だが、EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がん患者に対してオシメルチニブを含むEGFR阻害薬を使用した際の獲得耐性機序としても同定されている。そのため我々は、オシメルチニブ投与後に病勢進行に至った患者を対象に、オシメルチニブとselpercatinib併用療法の安全性と有効性について評価した。

方法:

selpercatinibとオシメルチニブを併用した患者は、3種類の未承認薬人道的使用(コンパッショネート・ユース)プログラムに基づいて使用した。これらの患者ではすべて、オシメルチニブ投与後に病勢進行に至ったのちの生検組織もしくは血清からRET融合遺伝子が同定されたEGFR陽性進行非小細胞肺癌患者だった。臨床病理学的データと臨床経過データを後方視的に調査した。

結果:

12人の患者が同定され、11人(92%)はEGFR exon 19欠失変異患者で、1人はEGFR exon 21 L858R点突然変異の患者だった。検出されたRET融合遺伝子の頻度は、CCDC6-RETが5人(42%)で、続いてNCOA4-RETが3人(33%)、KIF5B-RETが2人(17%)、RUFY2-RETが1人(8%)だった。全ての患者は過去にオシメルチニブ使用歴があり、7人(58%)の患者では第1世代、第2世代のEGFRチロシンキナーゼ阻害薬の投与も受けていた。ほとんどの患者(92%)はselpercatinib 80mgを1日2回で服用し、患者によっては100mgを1日1回から120mgを1日2回まで幅があった。オシメルチニブは患者の75%が1日80mgで服用し、患者によっては40mg1日1回から80mgを1日2回まで幅があった。12人中10人の患者ではRECIST 1.1に準拠した治療効果判定が可能だった。5人(50%)が奏効を示した。ある1人の患者では、治療開始前の段階で測定可能病変がなかったのだが、画像診断上の改善傾向が8.2ヶ月にわたって続いている。もう1人の測定可能病変のない患者は、経口内服が困難となるような治療と関連のない症状が発生し、再評価前に治療を中断した。今回対象となった12人全員におけるオシメルチニブとselpercatinib併用療法の治療継続期間中央値は7.4ヶ月(0.6-16.7ヶ月以上)だった。RECIST基準で奏効と判断された患者においては、治療継続期間中央値は11.0ヶ月(7.4-16.7ヶ月以上)だった。7人は病勢進行により、1人は毒性(grade2の肺臓炎)により、1人は経口内服継続困難により、治療が中止された。3人の患者はデータカットオフ時点でも治療を継続していた。治療効果が10ヶ月持続した患者1人について、耐性化した時点で血清を用いたドライバー遺伝子変異シーケンス解析を行ったところ、EGFRエクソン19欠失変異とRET融合遺伝子は保持されており、さらにはそれぞれのドライバー遺伝子変異の二次耐性化変異であるEGFR C797S変異とRET G810S変異が新規に出現しており、EGFR遺伝子変異陽性肺がんの獲得耐性変異としてのRET融合遺伝子発生をさらに裏付ける結果となった。

結論:

EGFR遺伝子変異陽性肺がんで、EGFR阻害薬への獲得耐性としてRET融合遺伝子を有する患者に対し、オシメルチニブに加えてselpercatinibを加える治療は忍容性がよく、画像上の縮小効果と持続的な有効性が認められた。これらの所見は本併用療法を将来さらに研究するにための後押しとなり、第II相ORCHARD基盤研究における1治療群として前向きに臨床試験が行われる予定である。分子標的薬同士の積極的な併用療法戦略は、非小細胞肺がんにおけるEGFRチロシンキナーゼ初回投与後の再発時に、どのような遺伝子メカニズムが背景にあるかを評価する必要性に光を当てている。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e803659.html

EGFR遺伝子変異耐性機序にALK融合遺伝子がby-pass trackとして関わるという、事実なのだろうがALK融合遺伝子の出現頻度からすれば極端なレアケースなのだと思っていた。

今回取り上げるのは、EGFR遺伝子変異耐性機序に、ALKよりもさらに頻度が低いRET融合遺伝子が関わることがあるという話題で、さらに驚くべきことに、こうした患者に対してオシメルチニブとselpercatinibを併用するという異次元の内容が展開されている。

圧倒的多数(91%)がEGFRエクソン19欠失変異の患者だったことは興味深い。

RECIST ver.1.1準拠で10人中5人が奏効し、奏効割合は50%だったとのこと。

こうした話題が繰り返し提供され、臨床試験を介して様々な知見が集められるようになれば、これまでとはまた違った意味で再生検が行われるようになるかもしれない。

血清を用いた解析で網羅的にドライバー遺伝子変異が検索できるようになれば、こうした治療研究は加速度的に進みそうだし、本報告を見ればそれも遠い将来ではなさそうに思われる。

少なくとも二次変異・耐性変異の観点では、ドライバー遺伝子間の相互排他性にはこだわらない方が良さそうだ。

Combination Osimertinib plus Selpercatinib for EGFR-mutant Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) with Acquired RET fusions

Julia K Rotow et al., WCLC 2020 #FP14.07

背景:

selpercatinibは高い選択性と潜在活性を有する、米国食品医薬品局承認済みのRET阻害薬で、RET融合遺伝子陽性非小細胞肺がんに対して顕著かつ持続的な効果を示した。RET融合遺伝子は、非小細胞肺がんの2%未満の患者で最初に認められるドライバー遺伝子変異だが、EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がん患者に対してオシメルチニブを含むEGFR阻害薬を使用した際の獲得耐性機序としても同定されている。そのため我々は、オシメルチニブ投与後に病勢進行に至った患者を対象に、オシメルチニブとselpercatinib併用療法の安全性と有効性について評価した。

方法:

selpercatinibとオシメルチニブを併用した患者は、3種類の未承認薬人道的使用(コンパッショネート・ユース)プログラムに基づいて使用した。これらの患者ではすべて、オシメルチニブ投与後に病勢進行に至ったのちの生検組織もしくは血清からRET融合遺伝子が同定されたEGFR陽性進行非小細胞肺癌患者だった。臨床病理学的データと臨床経過データを後方視的に調査した。

結果:

12人の患者が同定され、11人(92%)はEGFR exon 19欠失変異患者で、1人はEGFR exon 21 L858R点突然変異の患者だった。検出されたRET融合遺伝子の頻度は、CCDC6-RETが5人(42%)で、続いてNCOA4-RETが3人(33%)、KIF5B-RETが2人(17%)、RUFY2-RETが1人(8%)だった。全ての患者は過去にオシメルチニブ使用歴があり、7人(58%)の患者では第1世代、第2世代のEGFRチロシンキナーゼ阻害薬の投与も受けていた。ほとんどの患者(92%)はselpercatinib 80mgを1日2回で服用し、患者によっては100mgを1日1回から120mgを1日2回まで幅があった。オシメルチニブは患者の75%が1日80mgで服用し、患者によっては40mg1日1回から80mgを1日2回まで幅があった。12人中10人の患者ではRECIST 1.1に準拠した治療効果判定が可能だった。5人(50%)が奏効を示した。ある1人の患者では、治療開始前の段階で測定可能病変がなかったのだが、画像診断上の改善傾向が8.2ヶ月にわたって続いている。もう1人の測定可能病変のない患者は、経口内服が困難となるような治療と関連のない症状が発生し、再評価前に治療を中断した。今回対象となった12人全員におけるオシメルチニブとselpercatinib併用療法の治療継続期間中央値は7.4ヶ月(0.6-16.7ヶ月以上)だった。RECIST基準で奏効と判断された患者においては、治療継続期間中央値は11.0ヶ月(7.4-16.7ヶ月以上)だった。7人は病勢進行により、1人は毒性(grade2の肺臓炎)により、1人は経口内服継続困難により、治療が中止された。3人の患者はデータカットオフ時点でも治療を継続していた。治療効果が10ヶ月持続した患者1人について、耐性化した時点で血清を用いたドライバー遺伝子変異シーケンス解析を行ったところ、EGFRエクソン19欠失変異とRET融合遺伝子は保持されており、さらにはそれぞれのドライバー遺伝子変異の二次耐性化変異であるEGFR C797S変異とRET G810S変異が新規に出現しており、EGFR遺伝子変異陽性肺がんの獲得耐性変異としてのRET融合遺伝子発生をさらに裏付ける結果となった。

結論:

EGFR遺伝子変異陽性肺がんで、EGFR阻害薬への獲得耐性としてRET融合遺伝子を有する患者に対し、オシメルチニブに加えてselpercatinibを加える治療は忍容性がよく、画像上の縮小効果と持続的な有効性が認められた。これらの所見は本併用療法を将来さらに研究するにための後押しとなり、第II相ORCHARD基盤研究における1治療群として前向きに臨床試験が行われる予定である。分子標的薬同士の積極的な併用療法戦略は、非小細胞肺がんにおけるEGFRチロシンキナーゼ初回投与後の再発時に、どのような遺伝子メカニズムが背景にあるかを評価する必要性に光を当てている。

2021年02月02日

面談の作法

今夜の当直勤務を開始する直前、いつもお世話になっている医療ソーシャルワーカーのスタッフとお話しする機会があった。

最初は、動脈血液ガス検査と通常の血液検査にはどんな違いがあるのか、という他愛のない質問から始まった。

中学・高校の生物の授業よろしく(もっとも、私は高校時代は物理・化学選択だったので、高校生物を履修したことはないけれど)、動脈・静脈の簡単なおさらいをして、我々が動脈血液ガス検査を必要とするのはどんなときか、というお話をした。

その次に、もっと難しい質問が待っていた。

「先生は、患者さん・ご家族と面談をする際に、いつも落ち着いて、しかも要点を押さえてお話しされているように感じます」

「私は面談をするときに、いつも緊張してしまって、頭の中が真っ白になってしまうんです」

「なにか面談をするときの心がけやコツみたいなものはありますか?」

・・・。

そもそも、私は人と話をするのは苦手である。

人と一緒にいても、いつも話のタネに困り、黙りこくってしまう。

これといった趣味がないと、他愛ない話題で人とコミュニケーションをとるときには辛いものだ。

落ち着いてもいないし、要点を抑えられているかどうかなんて全く自信がない。

確かに、社会人1年目の頃に比べると、話す場数だけは踏んだかもしれない。

毎度毎度同じ話とは言え、隔週に1度、医学生に少人数講義をして、日常的に患者・家族と面談しているから、話す機会には恵まれている。

しかし、話す機会が多いかどうかと、話すのが得意かどうかとは全くの別問題である。

それでも面談がこなれてきたのは、年をとったせいかも知れない。

流石に40代も半ばを超えると、豊かとはいえないにせよそれなりの人生経験を踏み、ほんの少しの成功と数えきれない失敗をしてきた。

失敗をして、その都度辛い思いと反省をして、同じ轍を踏まないように心に刻み込む。

週末には欠かさずコンビニで日経新聞の土曜版を買って、頭をひねりながら2日間かけて読んで、なんとなく世間の流れを知る。

図書館に通って、雑多な本を借りてきて読む。

NHK第2の英語教育プログラムの内容をジョギングや移動中に聞き流し、英語は身につかないながらも英語圏のトピックや思考法を仕入れる。

妻、子供、親、実家の近所の人、少ないながらも知人・友人と話をする。

こうした日々の生活が、面談の際の雑談に生きているのだろう。

年を取るにつれ、仕事の場が自分の郷里に近づいてきたことも影響しているかもしれない。

全く縁のない土地で、標準語だけでやり取りする環境よりも、地縁にも人の縁にも恵まれた地元で仕事ができるのは幸せなことだ。

初対面の相手でも、住まいが近いとか、通っていた学校が同じとか、心の距離を狭めてくれる話題には事欠かない。

共通する過去の記憶が古ければ古いほど、相手との心の距離はより近づくように思う。

「ちゃん・りん・しゃん」と言えばSOFT in Oneと分かってくれる世代の人とは仲良くできるが、「それって、中国の方の名前ですか」とキョトンとして返してくる若い人とはなかなか分かり合えない。

などなど、コツとは言えないまでも、自分の面談をこなれさせてくれる要素はいくつか思い浮かぶが、やはり私の面談の核をなすのはSPIKESだろう。

ブログの黎明期に書き残した10年前の記事だが、この一連の記事だけは今でも鮮やかな光を放つ。

面談の際、SPIKESに沿って話すように心がけるだけでも、十分なトレーニングになるだろう。

S: http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e353909.html

P: http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e354233.html

I: http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e354927.html

K: http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e355390.html

E: http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e355848.html

S: http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e357379.html

Eのおまけ: http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e534618.html

最初は、動脈血液ガス検査と通常の血液検査にはどんな違いがあるのか、という他愛のない質問から始まった。

中学・高校の生物の授業よろしく(もっとも、私は高校時代は物理・化学選択だったので、高校生物を履修したことはないけれど)、動脈・静脈の簡単なおさらいをして、我々が動脈血液ガス検査を必要とするのはどんなときか、というお話をした。

その次に、もっと難しい質問が待っていた。

「先生は、患者さん・ご家族と面談をする際に、いつも落ち着いて、しかも要点を押さえてお話しされているように感じます」

「私は面談をするときに、いつも緊張してしまって、頭の中が真っ白になってしまうんです」

「なにか面談をするときの心がけやコツみたいなものはありますか?」

・・・。

そもそも、私は人と話をするのは苦手である。

人と一緒にいても、いつも話のタネに困り、黙りこくってしまう。

これといった趣味がないと、他愛ない話題で人とコミュニケーションをとるときには辛いものだ。

落ち着いてもいないし、要点を抑えられているかどうかなんて全く自信がない。

確かに、社会人1年目の頃に比べると、話す場数だけは踏んだかもしれない。

毎度毎度同じ話とは言え、隔週に1度、医学生に少人数講義をして、日常的に患者・家族と面談しているから、話す機会には恵まれている。

しかし、話す機会が多いかどうかと、話すのが得意かどうかとは全くの別問題である。

それでも面談がこなれてきたのは、年をとったせいかも知れない。

流石に40代も半ばを超えると、豊かとはいえないにせよそれなりの人生経験を踏み、ほんの少しの成功と数えきれない失敗をしてきた。

失敗をして、その都度辛い思いと反省をして、同じ轍を踏まないように心に刻み込む。

週末には欠かさずコンビニで日経新聞の土曜版を買って、頭をひねりながら2日間かけて読んで、なんとなく世間の流れを知る。

図書館に通って、雑多な本を借りてきて読む。

NHK第2の英語教育プログラムの内容をジョギングや移動中に聞き流し、英語は身につかないながらも英語圏のトピックや思考法を仕入れる。

妻、子供、親、実家の近所の人、少ないながらも知人・友人と話をする。

こうした日々の生活が、面談の際の雑談に生きているのだろう。

年を取るにつれ、仕事の場が自分の郷里に近づいてきたことも影響しているかもしれない。

全く縁のない土地で、標準語だけでやり取りする環境よりも、地縁にも人の縁にも恵まれた地元で仕事ができるのは幸せなことだ。

初対面の相手でも、住まいが近いとか、通っていた学校が同じとか、心の距離を狭めてくれる話題には事欠かない。

共通する過去の記憶が古ければ古いほど、相手との心の距離はより近づくように思う。

「ちゃん・りん・しゃん」と言えばSOFT in Oneと分かってくれる世代の人とは仲良くできるが、「それって、中国の方の名前ですか」とキョトンとして返してくる若い人とはなかなか分かり合えない。

などなど、コツとは言えないまでも、自分の面談をこなれさせてくれる要素はいくつか思い浮かぶが、やはり私の面談の核をなすのはSPIKESだろう。

ブログの黎明期に書き残した10年前の記事だが、この一連の記事だけは今でも鮮やかな光を放つ。

面談の際、SPIKESに沿って話すように心がけるだけでも、十分なトレーニングになるだろう。

S: http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e353909.html

P: http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e354233.html

I: http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e354927.html

K: http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e355390.html

E: http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e355848.html

S: http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e357379.html

Eのおまけ: http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e534618.html

2021年02月02日

RET陽性肺がんの臨床的特徴と治療反応性 シンガポール国立がんセンターの報告から

こちらもWCLC2020より。

奏効割合や奏功持続期間といった、腫瘍縮小効果に関わる結果報告が多い中で、検査手法の妥当性や各治療の反応性に関するデータが盛り込まれており、今現在治療を受けているRET肺がん患者にとっては参考になるのではないだろうか。

免疫チェックポイント阻害薬も、マルチキナーゼ阻害薬も、治療効果はあまり期待できないようである。

とりあえず、プラチナ製剤+ペメトレキセド併用療法は実地臨床として外せない。

Molecular Characterisation and Clinical Outcomes in RET Rearranged Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC)

Aaron C Tan et al., WCLC 2020 #FP14.13

背景:

RET融合遺伝子は非小細胞肺がん患者の1-2%で認められる、治療標的となり得るドライバー融合遺伝子として研究が進んできた。selpercatinibやpraseltinibといった、有望な選択的RETチロシンキナーゼ阻害薬の早期臨床試験結果が報告されつつある。しかしながら、RET肺がんの自然史や既存の薬物療法の有効性については未知の部分が多い。さらには、RET融合遺伝子の検出は標準診療としては未だ根付いておらず、最適な検査手法ははっきりしていない。今回は、RET融合遺伝子を検出するにあたってのFISH法と次世代シーケンサー法を比較対照し、臨床的アウトカムとの関連性について解析した。

方法:

シンガポール国立がんセンターで2014年4月から2020年3月にかけて診断・治療されたRET遺伝子再構成陽性非小細胞肺がん患者を対象とした。早期に診断、根治切除された患者1人の切除標本を用いて、複数部位の腫瘍サンプルを用いた全エクソンシーケンス(multi-region WES)を行った。患者背景と治療アウトカムを抽出した。追跡期間中央値は20.3ヶ月だった。

結果:

総計64人の患者を解析対象とした。年齢中央値は62歳(範囲は25-85歳)、56%は女性、77%は漢民族、95%は腺がん、69%は非喫煙者だった。RET遺伝子再構成はFISH解析で34人中30人(88%)陽性、次世代シーケンサー解析で43人中40人(93%)陽性で、両方の検査を行った患者での結果の不一致は13人中7人(54%)で認められた。tumor mutation burden(TMB)を17人の患者で解析したところ、中央値は5.4変異/メガベース(Mb)で、TMB高値(>10変異/Mb)だったのは2人であり、いずれもFISH陽性、次世代シーケンサー陰性の患者だった。融合遺伝子パートナーはKIF5Bが62.5%、CCDC6が30%、CNTNAP2が2.5%、KIF5BとCCDC共存が2.5%、KIF5BとTHOC2共存が2.5%だった。PD-L1発現は0%だった患者が6%、1-49%だった患者が23%、50%以上だったのが18%、不明だったのが52%だった。multi-region WESを行った患者では、腫瘍標本の4ヶ所からサンプルを採取し、TMB中央値は1.6変異/Mbと低値で、4ヶ所の中でも結果に大きなバラつきが見られた(pITH 0.66)。EGFR遺伝子変異の共存は8人(13%)で認められたが、こうした患者のうち次世代シーケンサー解析でRET遺伝子再構成陽性と診断された患者では、uncommon EGFR遺伝子変異のみが認められた。61人のIIIB / IV期もしくは術後再発患者において、中枢神経系への転移を有する患者は31%を占め、92%は薬物療法を受けていた。62%はプラチナ製剤+ペメトレキセド併用療法を、28%は免疫チェックポイント阻害薬±化学療法を、23%はマルチキナーゼ阻害薬を、57%は選択的RETチロシンキナーゼ阻害薬を使用していた。化学療法の無増悪生存期間中央値は7.7ヶ月、奏効割合は54%、免疫チェックポイント阻害薬の無増悪生存期間は3.7ヶ月、奏効割合は29%、マルチキナーゼ阻害薬の無増悪生存期間は3.3ヶ月、奏効割合は15%だった。免疫チェックポイント阻害薬は、化学療法と併用した場合のみに腫瘍縮小効果が見られた。選択的RETチロシンキナーゼ阻害薬を使用した患者では、使用しない患者と比較して全生存期間が延長しており、中央値は49.3ヶ月 vs 15.3ヶ月、ハザード比0.16、95%信頼区間は0.06-0.40、p<0.0001だった。免疫チェックポイント阻害薬を使用した患者と使用しなかった患者では、統計学的な有意差は認めず(どちらかというと免疫チェックポイント阻害薬を使用した方が全生存期間が短縮している)、中央値は37.7ヶ月 vs 49.3ヶ月、ハザード比1.30、95%信頼区間は0.53-3.19、p=0.53だった。全生存期間はCCDC6-RET患者の方がKIF5B-RET患者よりも延長しており、中央値は113.5ヶ月 vs 37.7ヶ月、ハザード比0.12、95%信頼区間は0.04-0.38、p=0.009だった。

結論:

RET融合遺伝子陽性非小細胞肺がんにおいては、選択的RETチロシンキナーゼ阻害薬による治療が生存期間延長に寄与しており、とりわけCCDC6-RET陽性肺がんでその傾向が強かった。免疫チェックポイント阻害薬は効果が乏しく、TMB低値やPD-L1低発現を反映しているものと思われた。次世代シーケンサー解析とFISH解析に結果の不一致が認められた(どちらかというと、次世代シーケンサー解析の方が、RET肺がん患者の臨床背景を忠実に反映していると考えられた)。

奏効割合や奏功持続期間といった、腫瘍縮小効果に関わる結果報告が多い中で、検査手法の妥当性や各治療の反応性に関するデータが盛り込まれており、今現在治療を受けているRET肺がん患者にとっては参考になるのではないだろうか。

免疫チェックポイント阻害薬も、マルチキナーゼ阻害薬も、治療効果はあまり期待できないようである。

とりあえず、プラチナ製剤+ペメトレキセド併用療法は実地臨床として外せない。

Molecular Characterisation and Clinical Outcomes in RET Rearranged Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC)

Aaron C Tan et al., WCLC 2020 #FP14.13

背景:

RET融合遺伝子は非小細胞肺がん患者の1-2%で認められる、治療標的となり得るドライバー融合遺伝子として研究が進んできた。selpercatinibやpraseltinibといった、有望な選択的RETチロシンキナーゼ阻害薬の早期臨床試験結果が報告されつつある。しかしながら、RET肺がんの自然史や既存の薬物療法の有効性については未知の部分が多い。さらには、RET融合遺伝子の検出は標準診療としては未だ根付いておらず、最適な検査手法ははっきりしていない。今回は、RET融合遺伝子を検出するにあたってのFISH法と次世代シーケンサー法を比較対照し、臨床的アウトカムとの関連性について解析した。

方法:

シンガポール国立がんセンターで2014年4月から2020年3月にかけて診断・治療されたRET遺伝子再構成陽性非小細胞肺がん患者を対象とした。早期に診断、根治切除された患者1人の切除標本を用いて、複数部位の腫瘍サンプルを用いた全エクソンシーケンス(multi-region WES)を行った。患者背景と治療アウトカムを抽出した。追跡期間中央値は20.3ヶ月だった。

結果:

総計64人の患者を解析対象とした。年齢中央値は62歳(範囲は25-85歳)、56%は女性、77%は漢民族、95%は腺がん、69%は非喫煙者だった。RET遺伝子再構成はFISH解析で34人中30人(88%)陽性、次世代シーケンサー解析で43人中40人(93%)陽性で、両方の検査を行った患者での結果の不一致は13人中7人(54%)で認められた。tumor mutation burden(TMB)を17人の患者で解析したところ、中央値は5.4変異/メガベース(Mb)で、TMB高値(>10変異/Mb)だったのは2人であり、いずれもFISH陽性、次世代シーケンサー陰性の患者だった。融合遺伝子パートナーはKIF5Bが62.5%、CCDC6が30%、CNTNAP2が2.5%、KIF5BとCCDC共存が2.5%、KIF5BとTHOC2共存が2.5%だった。PD-L1発現は0%だった患者が6%、1-49%だった患者が23%、50%以上だったのが18%、不明だったのが52%だった。multi-region WESを行った患者では、腫瘍標本の4ヶ所からサンプルを採取し、TMB中央値は1.6変異/Mbと低値で、4ヶ所の中でも結果に大きなバラつきが見られた(pITH 0.66)。EGFR遺伝子変異の共存は8人(13%)で認められたが、こうした患者のうち次世代シーケンサー解析でRET遺伝子再構成陽性と診断された患者では、uncommon EGFR遺伝子変異のみが認められた。61人のIIIB / IV期もしくは術後再発患者において、中枢神経系への転移を有する患者は31%を占め、92%は薬物療法を受けていた。62%はプラチナ製剤+ペメトレキセド併用療法を、28%は免疫チェックポイント阻害薬±化学療法を、23%はマルチキナーゼ阻害薬を、57%は選択的RETチロシンキナーゼ阻害薬を使用していた。化学療法の無増悪生存期間中央値は7.7ヶ月、奏効割合は54%、免疫チェックポイント阻害薬の無増悪生存期間は3.7ヶ月、奏効割合は29%、マルチキナーゼ阻害薬の無増悪生存期間は3.3ヶ月、奏効割合は15%だった。免疫チェックポイント阻害薬は、化学療法と併用した場合のみに腫瘍縮小効果が見られた。選択的RETチロシンキナーゼ阻害薬を使用した患者では、使用しない患者と比較して全生存期間が延長しており、中央値は49.3ヶ月 vs 15.3ヶ月、ハザード比0.16、95%信頼区間は0.06-0.40、p<0.0001だった。免疫チェックポイント阻害薬を使用した患者と使用しなかった患者では、統計学的な有意差は認めず(どちらかというと免疫チェックポイント阻害薬を使用した方が全生存期間が短縮している)、中央値は37.7ヶ月 vs 49.3ヶ月、ハザード比1.30、95%信頼区間は0.53-3.19、p=0.53だった。全生存期間はCCDC6-RET患者の方がKIF5B-RET患者よりも延長しており、中央値は113.5ヶ月 vs 37.7ヶ月、ハザード比0.12、95%信頼区間は0.04-0.38、p=0.009だった。

結論:

RET融合遺伝子陽性非小細胞肺がんにおいては、選択的RETチロシンキナーゼ阻害薬による治療が生存期間延長に寄与しており、とりわけCCDC6-RET陽性肺がんでその傾向が強かった。免疫チェックポイント阻害薬は効果が乏しく、TMB低値やPD-L1低発現を反映しているものと思われた。次世代シーケンサー解析とFISH解析に結果の不一致が認められた(どちらかというと、次世代シーケンサー解析の方が、RET肺がん患者の臨床背景を忠実に反映していると考えられた)。

2021年02月02日

RET陽性肺がんのLIBRETTO-001試験、東アジア人患者でのサブグループ解析

2020年世界肺癌会議で、LIBRETTO-001試験における東アジア人患者の解析データが示されていた。

全体集団の解析結果と比べて、腫瘍縮小効果はほぼ同等、有害事象とそれに基づく治療中断は軽微、という有望な結果だった。

全体集団の解析結果は以下を参照。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e982216.html

FP14.10 - Efficacy and Safety of Selpercatinib (LOXO-292) in East Asian Patients with RET Fusion-Positive NSCLC

Herbert H Loong et al., WCLC 2020 #FP14.10

背景:

selpercatinibは高い選択性と潜在活性を持つ、中枢神経系病変にも有効な、経口RET阻害薬である。今回は、LIBRETTO-001試験の初期評価対象患者のうち、東アジア人患者集団に関する有効性と安全性について検討した。規制当局の同意のもと、初期評価対象患者は臨床試験開始初期に登録されたプラチナ併用化学療法既治療患者連続105人と定義された。

方法:

RET融合遺伝子陽性非小細胞肺がん患者が国際多施設共同第I / II相LIBRETTO-001試験に登録された。総計16か国からの89施設が参加したが、初期評価対象患者のうち自己申告に基づくアジア人患者は7か国23施設から登録されていた(日本:12人、韓国:11人、シンガポール:5人、香港:5人、米国:5人、オーストラリア:1人、フランス:1人)。用量漸増試験である第I相部分に引き続き、対象患者は第II相部分での推奨用量(160mg経口投与を1日2回、28日を1サイクルとして服用)で治療を受けた。主要評価項目は委員会判定によるRECIST 1.1準拠の奏効割合とした。副次評価項目は、奏効持続期間と安全性とした。今回報告する内容は、2019年12月16日のデータカットオフ時点における、初期評価対象患者のうちの東アジア患者集団に関するデータである。

結果:

40人の東アジア人初期評価対象患者を解析した。60%が女性、年齢中央値は56歳(範囲は35-80歳)、95%の患者はECOG-PS 0-1だった。RET融合遺伝子のパートナーはKIF5Bが57.5%、CCDC6が15.0%、NCOA4が2.5%、その他が25%だった。全ての患者に前治療歴があり、プラチナ併用化学療法は100%、マルチキナーゼ阻害薬は52.5%、抗PD-1 / PD-L1抗体は57.5%だった。前治療のレジメン数中央値は3.0(範囲は1-15)だった。主要評価項目である奏効割合は60.0%(95%信頼区間は43.3-75.1%、n=24/40)だった。奏効持続期間中央値は、追跡期間中央値12ヶ月の段階で未到達だった。東アジア人患者集団全体(n=136)におけるselpercatinibの安全性解析では、患者の15%以上で観察された治療関連有害事象としてALT / AST高値、口渇、高血圧、下痢、血清クレアチニン値上昇、心電図におけるQT延長、血小板減少、末梢性浮腫、発疹が見られた。治療関連有害事象のためselpercatinibを中止した患者は、東アジア人集団136人のうち2人(1.5%)のみだった。

結論:

今回対象となった濃厚な前治療歴を有するRET融合遺伝子陽性非小細胞肺がんの東アジア人患者において、selpercatinibによる治療は顕著かつ持続的な効果を示し、忍容性も良好であることが示され、LIBRETTO-001試験に関する既報と合致していた。新規の毒性所見は認めなかった。

全体集団の解析結果と比べて、腫瘍縮小効果はほぼ同等、有害事象とそれに基づく治療中断は軽微、という有望な結果だった。

全体集団の解析結果は以下を参照。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e982216.html

FP14.10 - Efficacy and Safety of Selpercatinib (LOXO-292) in East Asian Patients with RET Fusion-Positive NSCLC

Herbert H Loong et al., WCLC 2020 #FP14.10

背景:

selpercatinibは高い選択性と潜在活性を持つ、中枢神経系病変にも有効な、経口RET阻害薬である。今回は、LIBRETTO-001試験の初期評価対象患者のうち、東アジア人患者集団に関する有効性と安全性について検討した。規制当局の同意のもと、初期評価対象患者は臨床試験開始初期に登録されたプラチナ併用化学療法既治療患者連続105人と定義された。

方法:

RET融合遺伝子陽性非小細胞肺がん患者が国際多施設共同第I / II相LIBRETTO-001試験に登録された。総計16か国からの89施設が参加したが、初期評価対象患者のうち自己申告に基づくアジア人患者は7か国23施設から登録されていた(日本:12人、韓国:11人、シンガポール:5人、香港:5人、米国:5人、オーストラリア:1人、フランス:1人)。用量漸増試験である第I相部分に引き続き、対象患者は第II相部分での推奨用量(160mg経口投与を1日2回、28日を1サイクルとして服用)で治療を受けた。主要評価項目は委員会判定によるRECIST 1.1準拠の奏効割合とした。副次評価項目は、奏効持続期間と安全性とした。今回報告する内容は、2019年12月16日のデータカットオフ時点における、初期評価対象患者のうちの東アジア患者集団に関するデータである。

結果:

40人の東アジア人初期評価対象患者を解析した。60%が女性、年齢中央値は56歳(範囲は35-80歳)、95%の患者はECOG-PS 0-1だった。RET融合遺伝子のパートナーはKIF5Bが57.5%、CCDC6が15.0%、NCOA4が2.5%、その他が25%だった。全ての患者に前治療歴があり、プラチナ併用化学療法は100%、マルチキナーゼ阻害薬は52.5%、抗PD-1 / PD-L1抗体は57.5%だった。前治療のレジメン数中央値は3.0(範囲は1-15)だった。主要評価項目である奏効割合は60.0%(95%信頼区間は43.3-75.1%、n=24/40)だった。奏効持続期間中央値は、追跡期間中央値12ヶ月の段階で未到達だった。東アジア人患者集団全体(n=136)におけるselpercatinibの安全性解析では、患者の15%以上で観察された治療関連有害事象としてALT / AST高値、口渇、高血圧、下痢、血清クレアチニン値上昇、心電図におけるQT延長、血小板減少、末梢性浮腫、発疹が見られた。治療関連有害事象のためselpercatinibを中止した患者は、東アジア人集団136人のうち2人(1.5%)のみだった。

結論:

今回対象となった濃厚な前治療歴を有するRET融合遺伝子陽性非小細胞肺がんの東アジア人患者において、selpercatinibによる治療は顕著かつ持続的な効果を示し、忍容性も良好であることが示され、LIBRETTO-001試験に関する既報と合致していた。新規の毒性所見は認めなかった。

2021年02月01日

Grade 3の発熱性好中球減少症とGrade 4の好中球減少症

以前からずっと気になっていることがある。

末梢血好中球数が500/μL未満になり、発熱もしているとき、どのように評価するべきなのか。

Grade 3の発熱性好中球減少症と記載すべきか。

Grade 4の好中球減少症と記載すべきか。

あるいは、好中球減少症としてGrade 4相当として、「生命を脅かす/緊急処置を要する」Grade 4の発熱性好中球減少症と記載すべきか。

生命を脅かす/緊急処置を要する、とまでは言わないけれど、好中球数は500μL未満の発熱性好中球減少症にはしばしば遭遇する。

発熱性好中球減少症で、末梢血好中球数が500/μL未満なら、Grade 4と規定してくれるとシンプルなんだけど。

末梢血好中球数が500/μL未満になり、発熱もしているとき、どのように評価するべきなのか。

Grade 3の発熱性好中球減少症と記載すべきか。

Grade 4の好中球減少症と記載すべきか。

あるいは、好中球減少症としてGrade 4相当として、「生命を脅かす/緊急処置を要する」Grade 4の発熱性好中球減少症と記載すべきか。

生命を脅かす/緊急処置を要する、とまでは言わないけれど、好中球数は500μL未満の発熱性好中球減少症にはしばしば遭遇する。

発熱性好中球減少症で、末梢血好中球数が500/μL未満なら、Grade 4と規定してくれるとシンプルなんだけど。