2024年12月09日

2022年01月06日の記事より・・・各種マスクによる新型コロナウイルス拡散予防効果

2022年01月05日、我が国でもいよいよ、オミクロン株による新型コロナウイルス感染流行の第6波が本格的に到来しました。

報道陣の質問に対して、大阪府の吉村知事が高らかに宣言していましたね。

共感します。

ワクチン接種がいきわたり、治療薬も様々使えるようになりました。

それでも、感染回避のための基本は変わりません。

人込みを避ける。

こまめに手洗い、うがいをする。

そして、不織布マスクをつける。

新型コロナウイルス感染症の世界的流行により、われわれがはっきりと学んだことの一つに、マスクに関する知見があります。

今一度、振り返ってみましょう。

2020年10月27日の記事を振り返ります。

このシーズン、結局インフルエンザは全く流行しませんでした。

国民の感染予防行動の賜物、危険回避バイアスだと個人的に理解しています。

感染力が強く、病原性は弱く、よりインフルエンザに近い性質を持つと考えられる新型コロナウイルスオミクロン株。

知らないうちに自分が感染源になっている、ということのないように、少なくとも不織布マスクをつけるくらいの配慮が欲しいです。

**********************************************************************************************

気温が下がってきて、そろそろインフルエンザの流行を意識する頃合いになってきました。

毎年のことだけれど、インフルエンザワクチンの入庫量が圧倒的に不足しています。

外来診療をするたびに、我々のところではもうインフルエンザワクチンは接種できないんです、と予約制度のところから患者さんに説明しなければなりません。

ワクチン接種もさることながら、まずは感染予防策の徹底が基本中の基本です。

人込みの中にはなるべく入らない、かぜ症状のある人とはできるだけ距離を置く、外出先から帰ってきたら20秒かけて手を洗ってうがいをする。

凡事徹底、自分にできることを淡々と続けたいものです。

2020/10/22のNHKニュースで、マスクの効果についての報道がありました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201022/k10012674851000.html

東京大学医科学研究所で行われた実験について。

出典はこちらのようです。

https://msphere.asm.org/content/msph/5/5/e00637-20.full.pdf

人形を用いたモデルで、実際の新型コロナウイルスの飛散を各種のマスクがどれだけ抑えられるかという内容でした。

ウイルスをまき散らす人と、ウイルスをもらってしまう人に分けて検証しているところが秀逸です。

使用したマスクは、布マスク、サージカルマスク、N95マスクの3種類でした。

まず、ウイルスをまき散らす人にマスクをさせると、布マスクでもサージカルマスクでも、70%程度はウイルスの飛散を抑えられたとのことです。

この点については、布マスクにも一定の効果があり、少なくともサージカルマスクと同程度の飛散予防効果があるということでした。

一方、ウイルスをもらってしまう人においては、マスクによって差が出ました。

布マスクは17%、サージカルマスクは47%、N95マスクは79%ほど、ウイルスをもらってしまう量を抑えられるとのことです。

ざっくりと言えば、それぞれのウイルス遮断効果は、布マスクが20%、サージカルマスクは50%、N95マスクは80%程度と言えるでしょう。

大切なことは、どのマスクを使用しても、それなりのウイルス遮断効果があり、ウイルスをまき散らす人がマスクをしたときがもっとも効果が高いということです。

そして、以下の記事を見る限り、サージカルマスクの50%ウイルス遮断効果というのは、どうも再現性がありそうです。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e972720.html

感染者には無症状の人もいるわけで、果たして自分がまき散らす側なのか、もらう側なのか、事前に判断することは難しいです。

これからインフルエンザ流行期を迎えるにあたり、凡事徹底のもうひとつとして、外出時にはきちんとマスクをする、ということも付け加えたいと思います。

2024年12月09日

2022年01月02日の記事より・・・新年を迎える幸せ

こちらの絵は、今年の年賀状に私の母が印刷したものです。

私の実家は祖父の代から大分県別府市鉄輪で貸し間旅館を営んでいます。

そしてこの絵は、常連客だったお客さまが生前に鉄輪を散策し、実家にたくさん遺してくださった水彩画からの1枚です。

毎年母は、特に懇意にしているお客さまへの年賀状として、毎年1枚を遺作から選び出して印刷し、ひとことを添えて皆様にお届けしています。

私の実家は祖父の代から大分県別府市鉄輪で貸し間旅館を営んでいます。

私の実家はお部屋をお貸ししてあとはほったらかし、どうぞ好きにやってください、ということで、これといったサービスも致しませんし、お食事も出しません。

それでも、お客さまは皆さん、気ままに内湯に浸かったり、近所に点在する多様なおお風呂に出かけたり、食材を持ち込んで地獄蒸しにして堪能したりと、楽しんでおられるようです。

敷地内の最古の建物は築80年を超え、随分とガタがきています。

今もなお濛々と噴気を噴き上げる温泉の蒸気にさらされて、あちこち傷み、シロアリにやられていないところはほぼありません。

それでも、温泉や地獄蒸し、自由気ままな生活、そして母の人柄に触れるのを楽しみにお越しになるお客さまは、母が進行肺がんを患ったのちも後を絶ちません。

今年のお正月は比較的国内の新型コロナウイルス感染者数が落ち着いていることもあって、客室はほぼフル稼働です。

私のきょうだいをはじめ、県内外の親族も帰省して、実家はとても賑わっています。

昨年は、母と義父が進行肺腺がんと診断され、社会人になってこれまでで最も精神的に追い込まれた1年でした。

親族が自分の専門領域の病気に苛まれたとき、こうまでも自分は無力で、まともな判断ができないものかと打ちのめされました。

悔やんでも悔やみきれない失敗をいくつもおかし、叩きのめされ、救いを求めました。

そして今は、たくさんの人に助けられ、母も義父も現代の肺がん薬物療法の恩恵を最大限に受けて、最初の1年を乗り越えることができました。

助けてくださった方々にはどんなに感謝してもしきれません。

家族そろって新年を迎えることのできる幸せは、これまでの一生の中でいちばん大きく感じています。

今年からは、単に肺がん診療に携わる医師としてだけでなく、母と義父の闘病生活を支え、実家のこれからを考える家族として、経験と苦悩、そして感謝を書き記していこうと思っています。

2022年01月01日

お引越しします

あけましておめでとうございます。

突然ですが、諸般の事情により、ブログをお引越しします。

一番の理由は、スランプで筆が進まなくなってしまったことです。

気分転換のために環境を変えてみることにしました。

以後はこちらをご参照ください。

「大分で肺癌診療」

→https://oitahaiganpractice.hatenablog.com/

突然ですが、諸般の事情により、ブログをお引越しします。

一番の理由は、スランプで筆が進まなくなってしまったことです。

気分転換のために環境を変えてみることにしました。

以後はこちらをご参照ください。

「大分で肺癌診療」

→https://oitahaiganpractice.hatenablog.com/

2021年11月19日

追憶

今日はごく個人的な追憶について書き留める。

もう2年も経っただろうか。

中学校まで同じ学校に通っていた同級生の女の子が、乳がんで亡くなったとの連絡を受けた。

この女の子とは不思議な縁があって、私とこの子を結ぶ線分を三角形の一辺として、2つの三角形が隣り合うような二重三角関係の間柄だった。

残る2つの頂点はどちらも同級生の男の子。

当然それぞれの辺はベクトルであるわけだが、ベクトルがどういう方向を向いていたのかまでは無粋なので書かずにおく。

結局こうした関係は私たちが別々の高校に進学してからも続いて、あることをきっかけに図らずも解消された。

高校を卒業してからはそれぞれが地理的に離れたこともあり、全く別々の人生を歩むことになった。

地元に帰ってきて診療していると、ふとしたきっかけで遠い昔に引き戻されることがある。

勤務先の病棟看護主任から、この女の子のお母さんが入院していることを教えられた。

もちろん、病棟看護主任は私とこの女の子の関係など、知る由もない。

とはいえ、お母さんの方ではこの女の子(娘)と私の関係は当然ご存じのはず。

私自身、当時はこちらのお宅にお邪魔したこともあるので、そのままにはできず、ご挨拶にお伺いした。

実に30年ぶり、おそらくはお宅にお邪魔したとき以来の邂逅だ。

「ご無沙汰しています。○○です。」

「病棟看護主任から、ご入院されていると伺ったのでご挨拶に参りました」

「あらぁ、わざわざ来てくださったのね。ありがとうございます」

「○○くんがこちらにお勤めなのは知ってたのよ」

「実は△△先生にかかりつけでね、いつかはお目にかかれるだろうと思っていたのだけど、なかなか縁がなくて」

「なんと、それは存じ上げず失礼しました」

「外来受診にお越しになっている曜日はちょうど私は病棟勤務の日で、接点がなかったのでしょうね」

「今回はどういういきさつで入院されたんですか?」

「いえね、山に栗拾いに行っていたら足を滑らせちゃって、1mくらいの高さからコンクリートの地面に落っこちちゃったの」

「頭は打つわ胸は打つわで、幸い頭の方は大したことなかったんだけど、肋骨を3-4本折っちゃってね」

「今月いっぱいで退院できるらしいんだけど・・・」

「それは災難でしたね」

「とはいえ、頭に大事なくてよかった」

「風邪の噂に、□□さんが他界されたと聞きました」

「そうね、もう2年も経つのよね」

「私もいまでは一人暮らしで、商売をたたもうかと思ってるんだけど、店を閉めると常連さんが自宅まで来ちゃうのでやめられないのよね」

・・・という感じで、ひとしきり世間話をして引き取った。

シンガーソングライターの大江千里をこよなく愛し、中学生の当時から自作の小説を執筆していた文学少女だった。

ちゃんとお母さんを守ってあげてよね。

できるお手伝いはするからさ。

もう2年も経っただろうか。

中学校まで同じ学校に通っていた同級生の女の子が、乳がんで亡くなったとの連絡を受けた。

この女の子とは不思議な縁があって、私とこの子を結ぶ線分を三角形の一辺として、2つの三角形が隣り合うような二重三角関係の間柄だった。

残る2つの頂点はどちらも同級生の男の子。

当然それぞれの辺はベクトルであるわけだが、ベクトルがどういう方向を向いていたのかまでは無粋なので書かずにおく。

結局こうした関係は私たちが別々の高校に進学してからも続いて、あることをきっかけに図らずも解消された。

高校を卒業してからはそれぞれが地理的に離れたこともあり、全く別々の人生を歩むことになった。

地元に帰ってきて診療していると、ふとしたきっかけで遠い昔に引き戻されることがある。

勤務先の病棟看護主任から、この女の子のお母さんが入院していることを教えられた。

もちろん、病棟看護主任は私とこの女の子の関係など、知る由もない。

とはいえ、お母さんの方ではこの女の子(娘)と私の関係は当然ご存じのはず。

私自身、当時はこちらのお宅にお邪魔したこともあるので、そのままにはできず、ご挨拶にお伺いした。

実に30年ぶり、おそらくはお宅にお邪魔したとき以来の邂逅だ。

「ご無沙汰しています。○○です。」

「病棟看護主任から、ご入院されていると伺ったのでご挨拶に参りました」

「あらぁ、わざわざ来てくださったのね。ありがとうございます」

「○○くんがこちらにお勤めなのは知ってたのよ」

「実は△△先生にかかりつけでね、いつかはお目にかかれるだろうと思っていたのだけど、なかなか縁がなくて」

「なんと、それは存じ上げず失礼しました」

「外来受診にお越しになっている曜日はちょうど私は病棟勤務の日で、接点がなかったのでしょうね」

「今回はどういういきさつで入院されたんですか?」

「いえね、山に栗拾いに行っていたら足を滑らせちゃって、1mくらいの高さからコンクリートの地面に落っこちちゃったの」

「頭は打つわ胸は打つわで、幸い頭の方は大したことなかったんだけど、肋骨を3-4本折っちゃってね」

「今月いっぱいで退院できるらしいんだけど・・・」

「それは災難でしたね」

「とはいえ、頭に大事なくてよかった」

「風邪の噂に、□□さんが他界されたと聞きました」

「そうね、もう2年も経つのよね」

「私もいまでは一人暮らしで、商売をたたもうかと思ってるんだけど、店を閉めると常連さんが自宅まで来ちゃうのでやめられないのよね」

・・・という感じで、ひとしきり世間話をして引き取った。

シンガーソングライターの大江千里をこよなく愛し、中学生の当時から自作の小説を執筆していた文学少女だった。

ちゃんとお母さんを守ってあげてよね。

できるお手伝いはするからさ。

2021年11月18日

肺がん患者に3回目の新型コロナウイルスワクチン接種は必要か

結論から言えば、是非接種するべきである。

我が国でも新型コロナウイルスワクチン接種者の割合が随分と高くなった。

NHK特設サイトから引用(データソースは首相官邸発表)によると、日本国内の全人口に占める新型コロナウイルスワクチン接種者の割合は、

・1回目接種完了者 78.5%(65歳以上に限れば91.8%)

・2回目接種完了者 75.6%(65歳以上に限れば91.2%)

とのこと。

→https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/vaccine/

これが大分県ではどうかと言えば、2021/11/14時点で

・1回目接種完了者 77.69%(65歳以上に限れば92.18%)

・2回目接種完了者 74.62%(65歳以上に限れば91.62%)

とのこと。

→https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/vaccine/pref/oita/

ワクチン接種が先行した欧米でも、1日の発症者数がまだ万人単位という国もある。

こうした国に少し遅れて、デルタ株の猛威がわが国を席巻したのはまだ記憶に新しく、予断を許さないことは言うまでもない。

とはいえ、今回のパンデミックよりずっと前からしばしば諸外国から揶揄されていたように、もともと我が国にはインフルエンザ流行期にはマスクをする、まめに手を洗うという、今となっては誇るべき衛生習慣がある。

もちろんワクチン接種は個人レベルでも公衆衛生レベルでも、疾患の発症抑制や重症化予防の効果が期待できるものの、天然痘のように疾患自体が根絶されることは稀である。

また、これまで全世界人口30人に対し1人が罹患(2億5千万人以上2019年の推定世界人口77億人に対し、本日時点でのジョンス・ホプキンス大学の公表では2億5千万人強が罹患=3.2%)し、510万人強が死亡している深刻な疾患で、全額公費負担、社会的にも強く接種が推奨されているワクチンでありながらも、上記データが示す通り、我が国全人口の20-25%は何らかの理由で接種を受けられずにいる。

だからこそ個人の衛生行動で補完するべきだし、その意義がある。

導入が長くなってしまった。

肺がん患者における新型コロナウイルスワクチンの有効性と安全性について、フランスから以下の論文報告があった。

フランスという国の背景として、過去4週間でのCoVID-19の1日平均発症者数は7700人強、1日平均死亡者数は34人ということを踏まえておかなければならない。

中国からの報告では、肺がん患者が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の死亡率は30-40%にも及ぶとされているが、今回の報告では2回のワクチン接種後の新型コロナウイルス感染者の割合は1.3%(4/306)、これにより入院を要した割合は0.3%(1/306)、死亡率は0%だったとのことである。

一方で、2回のワクチン接種後に免疫応答を評価できた269人のうち51人(18.9%)では不十分な免疫反応しか確認できなかったそうだが、51人のうち30人は3回目のワクチン接種を受け、そのうち27人は十分な免疫反応が確認できたとのことである。

肺がん患者のうち約5人に1人は2回のワクチン接種でも十分な免疫応答が期待できないものの、3回接種でそこを補完できるということなので、我が国でも2回接種後の肺がん患者は積極的に3回目の接種を受けるべきだろう。

うちの母や義父にも伝えたい。

Efficacy of SARS-CoV-2 vaccine in thoracic cancer patients: a prospective study supporting a third dose in patients with minimal serologic response after two vaccine doses

Valérie Gounant, MD, MSc et al., J Thorac Oncol Published:November 16, 2021

DOI:https://doi.org/10.1016/j.jtho.2021.10.015

French Study Finds COVID-19 Vaccine Effective in Patients With Lung Cancer

The ASCO Post

Posted: 11/16/2021 1:05:00 PM

Last Updated: 11/16/2021 2:40:30 PM

今回フランスから報告された研究によると、肺がん患者に対するSARS-CoV-2ワクチン接種は安全かつ効果的で、ほとんどの患者は2回のワクチン接種で免疫応答が得られた。2回接種後も抗体化が低かった患者のうち11%には3回目の接種が行われ、結果として88%で有効な免疫反応が認められた。

一般大衆に対するCoVID-19ワクチンの安全性と効果は既に確認されているが、ほとんどのCoVID-19ワクチン関連臨床試験では肺がん患者は対象から除外されていたため、肺がんの患者でもワクチン接種後に有効な抗ウイルス抗体が産生されるのかどうかわかっていなかった。過去の研究によると、CoVID-19に罹患した際の死亡率は、一般大衆よりも肺がん患者の方が統計学的有意差を以て30%高いと報告されていた。中国からの報告によると、一般大衆におけるCoVID-19罹患時の死亡率は0.7-8.0%であるのに対し、肺がん患者におけるそれは29-39%にも及ぶという。また、インフルエンザにおいては、一般大衆と比較してがん患者、ことに65歳以上の患者ではワクチンによる抗体産生が少なくなることが指摘されている。インフルエンザワクチンの効果に関するメタ解析によると、ワクチン接種による免疫応答(seroconversion、ワクチン接種前と比較し、接種後の抗体化が4倍以上に増幅されると定義)は、がん患者では健常者に対して有意に低下していた(オッズ比0.31、95%信頼区間0.22-0.43)。そのため、健常者と同等の免疫応答を得るには、がん薬物療法やステロイド投与により抵抗力が低下しているがん患者では2回のインフルエンザワクチン接種が必要とされる。今回企画したCOVIDVAC-OH試験では、がん患者における新型コロナウイルスワクチンの効果を検証することを目的に1100人を超えるがん患者に対するワクチンの効果を前向きに検証することとした。今回は胸部悪性腫瘍の患者集団について報告する。

Bichat病院で診療されている胸部悪性腫瘍の患者を対象とした。2021年1月26日から7月28日の期間に、胸部悪性腫瘍と診断済み、かつ適格条件(過去3か月間にCoVID-19に罹患していない、今後3か月間は生存していると見込まれる、アレルギー疾患や新型コロナウイルスワクチン接種既往がない)を満たす患者を診療録から抽出し、連絡をとってワクチン接種を推奨した。ワクチン接種に同意した患者に対し、以下の順(75歳以上の患者もしくは化学療法施行中の患者、免疫チェックポイント阻害薬を使用している患者、片肺全摘後あるいは胸部放射線治療後による放射線性肺臓炎罹患後の患者、経口チロシンキナーゼ阻害薬使用中の患者、特段の薬物療法を受けていない患者)で優先順位をつけて、外来でBNT162b2 mRNAワクチン(ファイザー社製)を接種した。

今回の研究では、306人の胸部悪性腫瘍患者が対象となった。このう43人は本試験参加から3ヶ月以上前にCoVID-19罹患歴があった。181人(59.2%)が男性、285人(93.1%)が肺がん患者で、211人(68.9%)が非小細胞非扁平上皮肺がん患者、49人(16%)が扁平上皮肺がん患者、22人(7.2%)が小細胞肺がん患者、13人(4.4%)が悪性胸膜中皮腫患者、11人(3.5%)がその他の胸部悪性腫瘍患者(胸腺がん5人、カルチノイド4人、過誤腫(性軟骨腫)1人)だった。年齢中央値は67.0歳(四分位区間58-74)で、70-79歳の患者が95人(31%)、80歳以上の患者が31人(10.1%)を占めていた。175人(57.2%)の患者が進行期で、胸部悪性腫瘍の確定診断から1年未満の患者を117人(38%)含んでいた。試験参加からさかのぼること3ヶ月以内に、74人(24.2%)の患者は化学療法を受けていて、うち51人は化学療法単独、2人は根治的胸部放射線照射併用、21人は免疫チェックポイント阻害薬併用で治療を受けていた。同様に49人(16%)は免疫チェックポイント阻害薬単独で、43人(14%)は経口チロシンキナーゼ阻害薬もしくはベバシズマブによる治療を受けていた。37人(12.1%)の患者では、III期病変に対する過去の胸部放射線照射により肺線維化を伴っていた。89人(29%)の患者で胸部外科手術の既往があり、うち6人は片肺全摘、79人は肺葉切除あるいは肺部分切除、4人は胸腺切除もしくは縦隔腫瘍摘除を受けていた。20人(6.5%)の患者では免疫チェックポイント阻害薬による免疫関連有害事象のコントロール、疼痛緩和、脳転移巣に対する支持療法、重症COPDに対する治療といった理由で3週間を超える副腎皮質ステロイド投与を受けていた。95人(31.0%)の患者では、胸部悪性腫瘍の病勢コントロールが得られていない状況にあった。

対象者のうち283人が28日間隔で2回のワクチン接種を受けた(フランスでは2021年1月初旬から新型コロナウイルスワクチン接種可能となったが、利便性向上のために28日間隔での接種を標準とし、健常者では42日間隔での接種が許容されている)。抗SARS-CoV-2スパイク抗体はアボット社のARCHITECT SARS-CoV-2 IgGイムノアッセイキットを用いて測定した。測定のタイミングは、mRNAワクチン接種1回目の前、1回目接種後4週間目のあと、2回目接種後2-16週の間とした。 BNT162b2 mRNAワクチン(ファイザー社製コミナティ)を使用した。

観察期間中央値202日(四分位間195-244)の間に、8人(2.6%)が有症状、PCR陽性のSARS-CoV-2感染症と診断された。1回目の接種後4日目、6日目、12日目、20日目に各1人ずつ、2回目の接種後33日目、35日目、42日目、65日目に各1人ずつが診断された。全身状態の悪い胸腺がん患者(PCR陽性と判定される2日前の測定で、抗SARS-CoV-2スパイク抗体測定値300.4U/ml)1人のみが入院したが、酸素投与も行わないままに1週間後には退院し、その他の患者も速やかに良好な経過で改善した。

2回目のワクチン接種後14日目以降の血清学的評価を行った269人のサンプル解析の結果、17人(6.3%)では抗SARS-CoV-2スパイク抗体陰性(<50U/ml)で、34人(11%)では<300U/ml(12.5パーセンタイル)と弱陽性に留まっていた。なお、抗SARS-CoV-2スパイク抗体≧300U/mlが抗SARS-CoV-2中和抗体との相関を認める閾値とされている。

→https://www.abbott.co.jp/media-center/press-releases/12-23-2020.html

多変数解析では、年齢、最後の化学療法を行ってから3ヶ月以内、慢性的な副腎皮質ステロイド使用の3項目が免疫応答の欠如と有意に相関する因子だった。30人の患者が3回目のワクチン接種を受け、そのうち3人のみは血清学的に免疫応答が得られていないと確認されたものの、その他の患者では明らかな免疫応答(seroconversion)が確認された。

今回対象となった306人、のべ587回のワクチン接種ではアナフィラキシー反応は認められなかった。安全性データは278人(90.1%)の患者について回収済みであり、報告のほとんどは局所の副反応(疼痛、発赤、腫脹)や36時間以内に寛解する38.5度未満の発熱、48時間以内に寛解する悪寒・倦怠感といったインフルエンザ様症状のみで、安全性に関する懸念はなかった。

我が国でも新型コロナウイルスワクチン接種者の割合が随分と高くなった。

NHK特設サイトから引用(データソースは首相官邸発表)によると、日本国内の全人口に占める新型コロナウイルスワクチン接種者の割合は、

・1回目接種完了者 78.5%(65歳以上に限れば91.8%)

・2回目接種完了者 75.6%(65歳以上に限れば91.2%)

とのこと。

→https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/vaccine/

これが大分県ではどうかと言えば、2021/11/14時点で

・1回目接種完了者 77.69%(65歳以上に限れば92.18%)

・2回目接種完了者 74.62%(65歳以上に限れば91.62%)

とのこと。

→https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/vaccine/pref/oita/

ワクチン接種が先行した欧米でも、1日の発症者数がまだ万人単位という国もある。

こうした国に少し遅れて、デルタ株の猛威がわが国を席巻したのはまだ記憶に新しく、予断を許さないことは言うまでもない。

とはいえ、今回のパンデミックよりずっと前からしばしば諸外国から揶揄されていたように、もともと我が国にはインフルエンザ流行期にはマスクをする、まめに手を洗うという、今となっては誇るべき衛生習慣がある。

もちろんワクチン接種は個人レベルでも公衆衛生レベルでも、疾患の発症抑制や重症化予防の効果が期待できるものの、天然痘のように疾患自体が根絶されることは稀である。

また、これまで全世界人口30人に対し1人が罹患(2億5千万人以上2019年の推定世界人口77億人に対し、本日時点でのジョンス・ホプキンス大学の公表では2億5千万人強が罹患=3.2%)し、510万人強が死亡している深刻な疾患で、全額公費負担、社会的にも強く接種が推奨されているワクチンでありながらも、上記データが示す通り、我が国全人口の20-25%は何らかの理由で接種を受けられずにいる。

だからこそ個人の衛生行動で補完するべきだし、その意義がある。

導入が長くなってしまった。

肺がん患者における新型コロナウイルスワクチンの有効性と安全性について、フランスから以下の論文報告があった。

フランスという国の背景として、過去4週間でのCoVID-19の1日平均発症者数は7700人強、1日平均死亡者数は34人ということを踏まえておかなければならない。

中国からの報告では、肺がん患者が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の死亡率は30-40%にも及ぶとされているが、今回の報告では2回のワクチン接種後の新型コロナウイルス感染者の割合は1.3%(4/306)、これにより入院を要した割合は0.3%(1/306)、死亡率は0%だったとのことである。

一方で、2回のワクチン接種後に免疫応答を評価できた269人のうち51人(18.9%)では不十分な免疫反応しか確認できなかったそうだが、51人のうち30人は3回目のワクチン接種を受け、そのうち27人は十分な免疫反応が確認できたとのことである。

肺がん患者のうち約5人に1人は2回のワクチン接種でも十分な免疫応答が期待できないものの、3回接種でそこを補完できるということなので、我が国でも2回接種後の肺がん患者は積極的に3回目の接種を受けるべきだろう。

うちの母や義父にも伝えたい。

Efficacy of SARS-CoV-2 vaccine in thoracic cancer patients: a prospective study supporting a third dose in patients with minimal serologic response after two vaccine doses

Valérie Gounant, MD, MSc et al., J Thorac Oncol Published:November 16, 2021

DOI:https://doi.org/10.1016/j.jtho.2021.10.015

French Study Finds COVID-19 Vaccine Effective in Patients With Lung Cancer

The ASCO Post

Posted: 11/16/2021 1:05:00 PM

Last Updated: 11/16/2021 2:40:30 PM

今回フランスから報告された研究によると、肺がん患者に対するSARS-CoV-2ワクチン接種は安全かつ効果的で、ほとんどの患者は2回のワクチン接種で免疫応答が得られた。2回接種後も抗体化が低かった患者のうち11%には3回目の接種が行われ、結果として88%で有効な免疫反応が認められた。

一般大衆に対するCoVID-19ワクチンの安全性と効果は既に確認されているが、ほとんどのCoVID-19ワクチン関連臨床試験では肺がん患者は対象から除外されていたため、肺がんの患者でもワクチン接種後に有効な抗ウイルス抗体が産生されるのかどうかわかっていなかった。過去の研究によると、CoVID-19に罹患した際の死亡率は、一般大衆よりも肺がん患者の方が統計学的有意差を以て30%高いと報告されていた。中国からの報告によると、一般大衆におけるCoVID-19罹患時の死亡率は0.7-8.0%であるのに対し、肺がん患者におけるそれは29-39%にも及ぶという。また、インフルエンザにおいては、一般大衆と比較してがん患者、ことに65歳以上の患者ではワクチンによる抗体産生が少なくなることが指摘されている。インフルエンザワクチンの効果に関するメタ解析によると、ワクチン接種による免疫応答(seroconversion、ワクチン接種前と比較し、接種後の抗体化が4倍以上に増幅されると定義)は、がん患者では健常者に対して有意に低下していた(オッズ比0.31、95%信頼区間0.22-0.43)。そのため、健常者と同等の免疫応答を得るには、がん薬物療法やステロイド投与により抵抗力が低下しているがん患者では2回のインフルエンザワクチン接種が必要とされる。今回企画したCOVIDVAC-OH試験では、がん患者における新型コロナウイルスワクチンの効果を検証することを目的に1100人を超えるがん患者に対するワクチンの効果を前向きに検証することとした。今回は胸部悪性腫瘍の患者集団について報告する。

Bichat病院で診療されている胸部悪性腫瘍の患者を対象とした。2021年1月26日から7月28日の期間に、胸部悪性腫瘍と診断済み、かつ適格条件(過去3か月間にCoVID-19に罹患していない、今後3か月間は生存していると見込まれる、アレルギー疾患や新型コロナウイルスワクチン接種既往がない)を満たす患者を診療録から抽出し、連絡をとってワクチン接種を推奨した。ワクチン接種に同意した患者に対し、以下の順(75歳以上の患者もしくは化学療法施行中の患者、免疫チェックポイント阻害薬を使用している患者、片肺全摘後あるいは胸部放射線治療後による放射線性肺臓炎罹患後の患者、経口チロシンキナーゼ阻害薬使用中の患者、特段の薬物療法を受けていない患者)で優先順位をつけて、外来でBNT162b2 mRNAワクチン(ファイザー社製)を接種した。

今回の研究では、306人の胸部悪性腫瘍患者が対象となった。このう43人は本試験参加から3ヶ月以上前にCoVID-19罹患歴があった。181人(59.2%)が男性、285人(93.1%)が肺がん患者で、211人(68.9%)が非小細胞非扁平上皮肺がん患者、49人(16%)が扁平上皮肺がん患者、22人(7.2%)が小細胞肺がん患者、13人(4.4%)が悪性胸膜中皮腫患者、11人(3.5%)がその他の胸部悪性腫瘍患者(胸腺がん5人、カルチノイド4人、過誤腫(性軟骨腫)1人)だった。年齢中央値は67.0歳(四分位区間58-74)で、70-79歳の患者が95人(31%)、80歳以上の患者が31人(10.1%)を占めていた。175人(57.2%)の患者が進行期で、胸部悪性腫瘍の確定診断から1年未満の患者を117人(38%)含んでいた。試験参加からさかのぼること3ヶ月以内に、74人(24.2%)の患者は化学療法を受けていて、うち51人は化学療法単独、2人は根治的胸部放射線照射併用、21人は免疫チェックポイント阻害薬併用で治療を受けていた。同様に49人(16%)は免疫チェックポイント阻害薬単独で、43人(14%)は経口チロシンキナーゼ阻害薬もしくはベバシズマブによる治療を受けていた。37人(12.1%)の患者では、III期病変に対する過去の胸部放射線照射により肺線維化を伴っていた。89人(29%)の患者で胸部外科手術の既往があり、うち6人は片肺全摘、79人は肺葉切除あるいは肺部分切除、4人は胸腺切除もしくは縦隔腫瘍摘除を受けていた。20人(6.5%)の患者では免疫チェックポイント阻害薬による免疫関連有害事象のコントロール、疼痛緩和、脳転移巣に対する支持療法、重症COPDに対する治療といった理由で3週間を超える副腎皮質ステロイド投与を受けていた。95人(31.0%)の患者では、胸部悪性腫瘍の病勢コントロールが得られていない状況にあった。

対象者のうち283人が28日間隔で2回のワクチン接種を受けた(フランスでは2021年1月初旬から新型コロナウイルスワクチン接種可能となったが、利便性向上のために28日間隔での接種を標準とし、健常者では42日間隔での接種が許容されている)。抗SARS-CoV-2スパイク抗体はアボット社のARCHITECT SARS-CoV-2 IgGイムノアッセイキットを用いて測定した。測定のタイミングは、mRNAワクチン接種1回目の前、1回目接種後4週間目のあと、2回目接種後2-16週の間とした。 BNT162b2 mRNAワクチン(ファイザー社製コミナティ)を使用した。

観察期間中央値202日(四分位間195-244)の間に、8人(2.6%)が有症状、PCR陽性のSARS-CoV-2感染症と診断された。1回目の接種後4日目、6日目、12日目、20日目に各1人ずつ、2回目の接種後33日目、35日目、42日目、65日目に各1人ずつが診断された。全身状態の悪い胸腺がん患者(PCR陽性と判定される2日前の測定で、抗SARS-CoV-2スパイク抗体測定値300.4U/ml)1人のみが入院したが、酸素投与も行わないままに1週間後には退院し、その他の患者も速やかに良好な経過で改善した。

2回目のワクチン接種後14日目以降の血清学的評価を行った269人のサンプル解析の結果、17人(6.3%)では抗SARS-CoV-2スパイク抗体陰性(<50U/ml)で、34人(11%)では<300U/ml(12.5パーセンタイル)と弱陽性に留まっていた。なお、抗SARS-CoV-2スパイク抗体≧300U/mlが抗SARS-CoV-2中和抗体との相関を認める閾値とされている。

→https://www.abbott.co.jp/media-center/press-releases/12-23-2020.html

多変数解析では、年齢、最後の化学療法を行ってから3ヶ月以内、慢性的な副腎皮質ステロイド使用の3項目が免疫応答の欠如と有意に相関する因子だった。30人の患者が3回目のワクチン接種を受け、そのうち3人のみは血清学的に免疫応答が得られていないと確認されたものの、その他の患者では明らかな免疫応答(seroconversion)が確認された。

今回対象となった306人、のべ587回のワクチン接種ではアナフィラキシー反応は認められなかった。安全性データは278人(90.1%)の患者について回収済みであり、報告のほとんどは局所の副反応(疼痛、発赤、腫脹)や36時間以内に寛解する38.5度未満の発熱、48時間以内に寛解する悪寒・倦怠感といったインフルエンザ様症状のみで、安全性に関する懸念はなかった。

2021年11月13日

そろりと面会制限の限定解除

新型コロナウイルスのパンデミックに絡む規制の緩和が、新たな段階に入った。

米国では、国外からの渡航者を条件付きで受け入れ始めた。

我が国も、入国者の待機期間を3日間へと大幅に短縮した。

また、 「実証実験」という名を借りて、イベント、外食、往来の規制が緩められつつある。

国民の70%以上が2回のワクチン接種を終えたいま、我々も歩調を合わせなければならない。

入院患者と県外のご家族が面会できなくなってから、既に1年半は経過した。

家族に会えないことによる高齢患者の認知機能低下は覆うべくもない。

また、家族に看取られずに亡くなっていった患者のなんと切ないことか。

重症脳梗塞とがん性胸膜炎を伴う進行肺がんが同時に露見した患者を入院担当している。

脳梗塞後遺症により全介助状態、終日臥床状態でPS4、転院後みるみるうちに胸水が増えて、わずかな期間で片肺がつぶれてしまった。

とても厳しい病態で、当初は侵襲的な胸腔ドレナージも行わず、自然経過で看取る方針となっていた。

しかし、いよいよこのままでは生命予後は週単位か、という段階になり、一度は胸水コントロールを試みてほしい、との要望があった。

それではということで急ぎ取り組んだ際に書いたのが、以下の記事である。

・悪性胸水に対しOK-432(ピシバニール)を用いた胸膜癒着術

→http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e994272.html

幸いピシバニールはよく効いて、この記事の数日後には胸水の排液が止まり、ドレーンを抜去することができた。

胸水が制御できたことで、脱水や電解質バランス異常も是正され、現在は経管栄養のみで安定した病状にある。

病状が安定した一方で、一つ困ったことが持ち上がった。

本来の入院目的である脳梗塞に対するリハビリを前に進めるか、そのために個室管理を解除するか、という問題である。

離床を促進する上でも、様々な環境に連れ出して高次脳機能を刺激する上でも、個室管理解除は欠かせない。

一方、個室管理下にある重症患者だからという前提で特別に許可を得ていた近隣在住家族の面会も、個室管理を解除すると継続できなくなる。

さあどうするか、ということで奥さまに電話をしたところ、

「先日から、たまたま息子が関東から帰省しているんです」

「父を丁寧に見てくださっている先生に、お目にかかって一言お礼を申し上げたいと話しています」

「お時間を作っていただけないでしょうか」

とのこと。

この患者・家族のことだけでなく、2020年初頭からの様々な出来事が脳裏を去来した。

この機を逃したら、息子さんはもう本人に会えないかもしれない。

息子さんを含め、ご家族みなさん新型コロナウイルスワクチン接種済み、健康状態良好とのこと。

感染対策委員、病棟師長に相談し、条件付きで本人に面会して頂き、ベッドサイドで病状説明を行うことにした。

病状経過は電話で話すなり、書面で伝えるなりすればおおよそは掴める。

患者の外観は、スマートフォン動画を使えばなんとなくわかる。

でも、息遣いを聞き、体温を肌で感じ、限りあるにせよ言葉を交わして、初めてわかることがある。

息子さんは涙をにじませて感謝してくださった。

こういう場で、壮年の男性の涙に触れた記憶は辿れない。

思わずもらい泣きしそうになってしまった。

いろいろと話し合い、個室管理は折を見て解除し、できる限りベッドから離れて生活できるようにして、人や自然に触れられるように努力することになった。

道のりは長いが、頑張れば来年の桜を家族で眺められるかもしれない。

この患者のみならず、遠方にお住いの家族と会わせてあげたい患者さんはたくさんいる。

幸い、今週末から近隣在住者の面会制限、県外在住者の面会制限、いずれも一部制限付きで許可される見通しとのこと。

2回のワクチン接種を終えて2週間以上経過している、健康状態に問題がないなど、面会者に一定の条件が付されるが、なんにせよ一歩前進であり、大変喜ばしい。

米国では、国外からの渡航者を条件付きで受け入れ始めた。

我が国も、入国者の待機期間を3日間へと大幅に短縮した。

また、 「実証実験」という名を借りて、イベント、外食、往来の規制が緩められつつある。

国民の70%以上が2回のワクチン接種を終えたいま、我々も歩調を合わせなければならない。

入院患者と県外のご家族が面会できなくなってから、既に1年半は経過した。

家族に会えないことによる高齢患者の認知機能低下は覆うべくもない。

また、家族に看取られずに亡くなっていった患者のなんと切ないことか。

重症脳梗塞とがん性胸膜炎を伴う進行肺がんが同時に露見した患者を入院担当している。

脳梗塞後遺症により全介助状態、終日臥床状態でPS4、転院後みるみるうちに胸水が増えて、わずかな期間で片肺がつぶれてしまった。

とても厳しい病態で、当初は侵襲的な胸腔ドレナージも行わず、自然経過で看取る方針となっていた。

しかし、いよいよこのままでは生命予後は週単位か、という段階になり、一度は胸水コントロールを試みてほしい、との要望があった。

それではということで急ぎ取り組んだ際に書いたのが、以下の記事である。

・悪性胸水に対しOK-432(ピシバニール)を用いた胸膜癒着術

→http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e994272.html

幸いピシバニールはよく効いて、この記事の数日後には胸水の排液が止まり、ドレーンを抜去することができた。

胸水が制御できたことで、脱水や電解質バランス異常も是正され、現在は経管栄養のみで安定した病状にある。

病状が安定した一方で、一つ困ったことが持ち上がった。

本来の入院目的である脳梗塞に対するリハビリを前に進めるか、そのために個室管理を解除するか、という問題である。

離床を促進する上でも、様々な環境に連れ出して高次脳機能を刺激する上でも、個室管理解除は欠かせない。

一方、個室管理下にある重症患者だからという前提で特別に許可を得ていた近隣在住家族の面会も、個室管理を解除すると継続できなくなる。

さあどうするか、ということで奥さまに電話をしたところ、

「先日から、たまたま息子が関東から帰省しているんです」

「父を丁寧に見てくださっている先生に、お目にかかって一言お礼を申し上げたいと話しています」

「お時間を作っていただけないでしょうか」

とのこと。

この患者・家族のことだけでなく、2020年初頭からの様々な出来事が脳裏を去来した。

この機を逃したら、息子さんはもう本人に会えないかもしれない。

息子さんを含め、ご家族みなさん新型コロナウイルスワクチン接種済み、健康状態良好とのこと。

感染対策委員、病棟師長に相談し、条件付きで本人に面会して頂き、ベッドサイドで病状説明を行うことにした。

病状経過は電話で話すなり、書面で伝えるなりすればおおよそは掴める。

患者の外観は、スマートフォン動画を使えばなんとなくわかる。

でも、息遣いを聞き、体温を肌で感じ、限りあるにせよ言葉を交わして、初めてわかることがある。

息子さんは涙をにじませて感謝してくださった。

こういう場で、壮年の男性の涙に触れた記憶は辿れない。

思わずもらい泣きしそうになってしまった。

いろいろと話し合い、個室管理は折を見て解除し、できる限りベッドから離れて生活できるようにして、人や自然に触れられるように努力することになった。

道のりは長いが、頑張れば来年の桜を家族で眺められるかもしれない。

この患者のみならず、遠方にお住いの家族と会わせてあげたい患者さんはたくさんいる。

幸い、今週末から近隣在住者の面会制限、県外在住者の面会制限、いずれも一部制限付きで許可される見通しとのこと。

2回のワクチン接種を終えて2週間以上経過している、健康状態に問題がないなど、面会者に一定の条件が付されるが、なんにせよ一歩前進であり、大変喜ばしい。

2021年10月04日

新型コロナウイルスワクチンの効果と考え方

新型コロナウイルスワクチン、本邦でもかなり浸透した。

先日視聴したニュース番組では、

・1回接種終了者:接種対象者の約60%

・2回接種終了者:接種対象者の約70%

と報道されていた。

新型コロナウイルスに関連した学術報告はバブルの様相を呈しており、実生活にどの程度活かせるのかわからない。

こんなときは、かえって一般報道の方が実態を反映しているように感じられる。

がんの臨床試験結果が、必ずしも実地臨床を反映していないのと関係がよく似ている。

読み遅れていた2021/09/25付の新聞の社会面を見たら、いろいろと参考になることが書いてあった。

患者と話すときに役立つかもしれないので書き残しておく。

・新型コロナウイルスのワクチンの2回接種を終えてから感染する「ブレークスルー感染」が絡むクラスターが目立ってきた

・2回接種した人は感染しても未接種者より軽症で済むケースが多い

・体調の変化に気付きにくく対応が遅れる恐れがある

・群馬県伊勢崎市の病院で、2021/09/22までに10-80代の入院患者17人と職員8人の計25人の感染が判明した

・うち24人はワクチンを2回接種済みだった

・残る1人も1回接種していた

・和歌山県高野町の特別養護老人ホームで、2021/09/24までに重症者1人を含む80-90代の施設利用者12人と職員2人の感染が確認された

・全員がワクチンの2回接種を完了していた

・デルタ株に対するワクチンの感染予防効果は50-90%などとする報告があり、接種しても感染の可能性は残る

・一方で、発症や入院を予防する効果は80-90%とされ、重症化するリスクは低い

・福井県越前市の介護老人保健施設で9月に2回接種済みの約30人が感染したクラスターでは、いずれも軽症や無症状だった

・ブレイクスルー感染は感染そのものに気付きにくく、無症状のまま他人に移してしまう恐れが指摘されている

・2021/09/24に東京都が開いたモニタリング会議で、2021/08/01-2021/09/20に新型コロナウイルス感染のために東京都内で亡くなった人484人のうち、ワクチン接種歴を確認できた412人を分析したところ、325人(79%)がワクチン未接種者、38人(9%)が1回接種者、49人(12%)が2回接種者だった

・2回接種した死亡者のうち、糖尿病などの基礎疾患のあった患者が45人(92%)を占めた

・年代別では、60歳以上の死亡者が303人(74%)だった

以上から得られる教訓は、

・ワクチンを2回接種したら、一般には重症化や死亡のリスクを減らせる

・ブレークスルー感染は無症状、軽症のこともあり、誰もが無症候性・軽症キャリアとして感染源となる可能性があるので、消毒・手洗い・ソーシャルディスタンス・マスク着用といった予防行動はこれまで通りに必要

・高齢、糖尿病などのリスクがあると、2回接種を終了していてもブレイクスルー感染発症時の死亡リスクがあるため、感染予防行動が欠かせない

といったところだろうか。

裏を返せば、ワクチン接種完了者はこうした事実を踏まえながら社会正常化に向けた活動を始める時期が来た、ということだろう。

ワクチン接種未完了者、あるいはワクチン非接種の意向を持つ人は、引き続き社会生活を営むにあたって自他ともに配慮を要するだろう。

先日視聴したニュース番組では、

・1回接種終了者:接種対象者の約60%

・2回接種終了者:接種対象者の約70%

と報道されていた。

新型コロナウイルスに関連した学術報告はバブルの様相を呈しており、実生活にどの程度活かせるのかわからない。

こんなときは、かえって一般報道の方が実態を反映しているように感じられる。

がんの臨床試験結果が、必ずしも実地臨床を反映していないのと関係がよく似ている。

読み遅れていた2021/09/25付の新聞の社会面を見たら、いろいろと参考になることが書いてあった。

患者と話すときに役立つかもしれないので書き残しておく。

・新型コロナウイルスのワクチンの2回接種を終えてから感染する「ブレークスルー感染」が絡むクラスターが目立ってきた

・2回接種した人は感染しても未接種者より軽症で済むケースが多い

・体調の変化に気付きにくく対応が遅れる恐れがある

・群馬県伊勢崎市の病院で、2021/09/22までに10-80代の入院患者17人と職員8人の計25人の感染が判明した

・うち24人はワクチンを2回接種済みだった

・残る1人も1回接種していた

・和歌山県高野町の特別養護老人ホームで、2021/09/24までに重症者1人を含む80-90代の施設利用者12人と職員2人の感染が確認された

・全員がワクチンの2回接種を完了していた

・デルタ株に対するワクチンの感染予防効果は50-90%などとする報告があり、接種しても感染の可能性は残る

・一方で、発症や入院を予防する効果は80-90%とされ、重症化するリスクは低い

・福井県越前市の介護老人保健施設で9月に2回接種済みの約30人が感染したクラスターでは、いずれも軽症や無症状だった

・ブレイクスルー感染は感染そのものに気付きにくく、無症状のまま他人に移してしまう恐れが指摘されている

・2021/09/24に東京都が開いたモニタリング会議で、2021/08/01-2021/09/20に新型コロナウイルス感染のために東京都内で亡くなった人484人のうち、ワクチン接種歴を確認できた412人を分析したところ、325人(79%)がワクチン未接種者、38人(9%)が1回接種者、49人(12%)が2回接種者だった

・2回接種した死亡者のうち、糖尿病などの基礎疾患のあった患者が45人(92%)を占めた

・年代別では、60歳以上の死亡者が303人(74%)だった

以上から得られる教訓は、

・ワクチンを2回接種したら、一般には重症化や死亡のリスクを減らせる

・ブレークスルー感染は無症状、軽症のこともあり、誰もが無症候性・軽症キャリアとして感染源となる可能性があるので、消毒・手洗い・ソーシャルディスタンス・マスク着用といった予防行動はこれまで通りに必要

・高齢、糖尿病などのリスクがあると、2回接種を終了していてもブレイクスルー感染発症時の死亡リスクがあるため、感染予防行動が欠かせない

といったところだろうか。

裏を返せば、ワクチン接種完了者はこうした事実を踏まえながら社会正常化に向けた活動を始める時期が来た、ということだろう。

ワクチン接種未完了者、あるいはワクチン非接種の意向を持つ人は、引き続き社会生活を営むにあたって自他ともに配慮を要するだろう。

2021年09月12日

新型コロナワクチン感染症が治った人は、ワクチンを接種すべきか

私も、ささやかながら新型コロナウイルス感染症の患者を診療している。

やれECMOだの、やれ人工呼吸だのといった高度医療は私の今の環境ではできないけれど、重症化の危険因子を持つ患者さんを軽症から中等症の段階で治療している。

幸いなことに、最近担当した患者さんは、みなさんお元気になって帰っていく。

そして、みなさん一様に気にされるのは、

「新型コロナウイルス感染症にかかったあとは、ワクチンってどうすればいいんですか?」

ということだ。

厚生労働省が新型コロナワクチンQ&Aのホームページを運営している。

→https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/

この中に、「新型コロナウイルスに感染したことのある人は、ワクチンを接種することはできますか。」という項がある。

→https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0028.html

要点だけ抜き出すと、

・新型コロナウイルスに感染したことのある人も、ワクチン接種できる

・自然感染よりも、ワクチン接種の方が血中抗体化が高くなる

・抗体カクテル(ロナプリーブ)療法を受けた方は、治療を受けてから90日間以上空けてからワクチン接種する

といったところだろうか。

新型コロナワクチンの予診票には、「最近1ヶ月間に熱が出たり、病気にかかったりしましたか?」という質問がある。

基本的に、熱が出たり、病気にかかったりしたら、回復してから1ヶ月は空けましょうという考え方に基づいていると言っていい。

実際のところ、管轄の保健所や県庁に問い合わせたところ、抗体カクテル療法をしなかった方では新型コロナウイルス感染症の治療終了から30日間経過してから、抗体カクテル療法をした方ではその日から90日経過してからはワクチン接種可能、という回答だった。

ロナプリーブ投与をしたかしなかったかで、ワクチン接種可能となるまでの期間に60日間の開きができる。

新型コロナウイルス感染症の治療に携わる医療関係者は、知っておくべきだろう。

やれECMOだの、やれ人工呼吸だのといった高度医療は私の今の環境ではできないけれど、重症化の危険因子を持つ患者さんを軽症から中等症の段階で治療している。

幸いなことに、最近担当した患者さんは、みなさんお元気になって帰っていく。

そして、みなさん一様に気にされるのは、

「新型コロナウイルス感染症にかかったあとは、ワクチンってどうすればいいんですか?」

ということだ。

厚生労働省が新型コロナワクチンQ&Aのホームページを運営している。

→https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/

この中に、「新型コロナウイルスに感染したことのある人は、ワクチンを接種することはできますか。」という項がある。

→https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0028.html

要点だけ抜き出すと、

・新型コロナウイルスに感染したことのある人も、ワクチン接種できる

・自然感染よりも、ワクチン接種の方が血中抗体化が高くなる

・抗体カクテル(ロナプリーブ)療法を受けた方は、治療を受けてから90日間以上空けてからワクチン接種する

といったところだろうか。

新型コロナワクチンの予診票には、「最近1ヶ月間に熱が出たり、病気にかかったりしましたか?」という質問がある。

基本的に、熱が出たり、病気にかかったりしたら、回復してから1ヶ月は空けましょうという考え方に基づいていると言っていい。

実際のところ、管轄の保健所や県庁に問い合わせたところ、抗体カクテル療法をしなかった方では新型コロナウイルス感染症の治療終了から30日間経過してから、抗体カクテル療法をした方ではその日から90日経過してからはワクチン接種可能、という回答だった。

ロナプリーブ投与をしたかしなかったかで、ワクチン接種可能となるまでの期間に60日間の開きができる。

新型コロナウイルス感染症の治療に携わる医療関係者は、知っておくべきだろう。

2021年09月07日

抗がん薬治療における刺身・鮨との付き合い方

抗がん薬治療中は様々なストレスがつきものだが、食事は忘れてはならない重要な要素である。

骨髄抑制が起こっている間は、基本的に生ものはNGと話している。

ちょうど骨髄抑制がピークを迎えている頃、よせばいいのに鮨を食べて、急性腸炎を起こして緊急入院した方もいた。

・抗がん薬治療中は刺身を食べてはいけないのか

→http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e916639.html

じゃあ抗がん薬治療中の生もの接種はほんとに悪いのか?

根拠になるような論文はあんのか?

と聞かれると、正直言って困ってしまう。

あまりにも自明なことなためか、参考になりそうな論文を見つけきれなかった。

そんな中、多分こういうことなんだろうな、という論文を発見したので、書き残す。

旬な話題だと思う。

Clinical characteristics of seven patients with Aeromonas septicemia in a Japanese hospital

Yoshitomo Morinaga et al., Tohoku J Exp Med. 2011 Oct;225(2):81-4.

doi: 10.1620/tjem.225.81.

Aeromonas属は、河口や海洋の天然水に広く分布し、鞭毛を有するグラム陰性桿菌である。Aeromonas属は、とりわけ熱帯地方や亜熱帯の環境において、腸炎、菌血症といったさまざまな疾患を引き起こす。日本でのAeromonas属による菌血症の実態を調べるため、当院の過去の診療歴から患者の経過と検査データを抽出した。2000年から2010年までの11年間で、Aeromonas属による菌血症は7人発生しており、うち6人は女性だった。6人は夏から秋にかけての期間で発症していた。Aeromonas属による菌血症の発症割合は入院患者1000人当たり0.07人で、7人中2人は死亡していた。全ての患者に基礎疾患があり、7人中6人は悪性腫瘍、1人は胆石症を合併していた。2人は、海産物の生食後2日間以内に菌血症を発症していた。5人は入院後48時間以上経過してからAeromonas属による菌血症に進展していた。全ての患者で発熱が見られ、4人は敗血症性ショックに陥っていた。7人全てが、Aeromonas属単独感染による菌血症だった。Aeromonas hydrophilaが5人から、Aeromonas caviaeおよびAeromonas veronii biovarがそれぞれ1人ずつから単離された。薬剤感受性試験の結果、ほとんどの抗菌薬はこれら単離された菌種に対して抗菌活性があった。しかしながら、1人の患者では治療経過中にカルバペネム耐性株となり、死に至った。Aeromonas属による菌血症は温帯気候下では一般的でないが、それでも暖かい季節には発生しうる。免疫抑制状態にある患者が魚や貝を生食することは、Aeromonas属による菌血症を発症する重要な背景因子である。

骨髄抑制が起こっている間は、基本的に生ものはNGと話している。

ちょうど骨髄抑制がピークを迎えている頃、よせばいいのに鮨を食べて、急性腸炎を起こして緊急入院した方もいた。

・抗がん薬治療中は刺身を食べてはいけないのか

→http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e916639.html

じゃあ抗がん薬治療中の生もの接種はほんとに悪いのか?

根拠になるような論文はあんのか?

と聞かれると、正直言って困ってしまう。

あまりにも自明なことなためか、参考になりそうな論文を見つけきれなかった。

そんな中、多分こういうことなんだろうな、という論文を発見したので、書き残す。

旬な話題だと思う。

Clinical characteristics of seven patients with Aeromonas septicemia in a Japanese hospital

Yoshitomo Morinaga et al., Tohoku J Exp Med. 2011 Oct;225(2):81-4.

doi: 10.1620/tjem.225.81.

Aeromonas属は、河口や海洋の天然水に広く分布し、鞭毛を有するグラム陰性桿菌である。Aeromonas属は、とりわけ熱帯地方や亜熱帯の環境において、腸炎、菌血症といったさまざまな疾患を引き起こす。日本でのAeromonas属による菌血症の実態を調べるため、当院の過去の診療歴から患者の経過と検査データを抽出した。2000年から2010年までの11年間で、Aeromonas属による菌血症は7人発生しており、うち6人は女性だった。6人は夏から秋にかけての期間で発症していた。Aeromonas属による菌血症の発症割合は入院患者1000人当たり0.07人で、7人中2人は死亡していた。全ての患者に基礎疾患があり、7人中6人は悪性腫瘍、1人は胆石症を合併していた。2人は、海産物の生食後2日間以内に菌血症を発症していた。5人は入院後48時間以上経過してからAeromonas属による菌血症に進展していた。全ての患者で発熱が見られ、4人は敗血症性ショックに陥っていた。7人全てが、Aeromonas属単独感染による菌血症だった。Aeromonas hydrophilaが5人から、Aeromonas caviaeおよびAeromonas veronii biovarがそれぞれ1人ずつから単離された。薬剤感受性試験の結果、ほとんどの抗菌薬はこれら単離された菌種に対して抗菌活性があった。しかしながら、1人の患者では治療経過中にカルバペネム耐性株となり、死に至った。Aeromonas属による菌血症は温帯気候下では一般的でないが、それでも暖かい季節には発生しうる。免疫抑制状態にある患者が魚や貝を生食することは、Aeromonas属による菌血症を発症する重要な背景因子である。

2021年08月25日

広い意味でのチーム医療

ちょっと肺がん診療とは話題が離れるかもしれないけれど。

今の職場では、これまでの職場よりも遥かに他の職員の力に頼ることが多い。

医師になって3-4年目くらいまでは、担当患者の福祉関連業務や施設入居調整など、全部自分でしていたような気がする。

今では、かなり分業化されている。

最近、外来で定期診療していた患者さんが亡くなられた。

もう何十年も前に脳出血を患い、右不全片麻痺、運動性失語の後遺障害があった。

終日車いす生活をしていて、日常生活全般において介助を要する。

その介護の担い手は、認知症を患うも体はそれなりに元気なご主人で、ご自宅で二人で生活していた。

本人はもとより、ご主人の認知症も進行するにつれ、家庭での生活が徐々に荒れていった。

腐った食品が食卓に上るのは当たり前。

汚物まみれのベッドで眠りにつく。

おむつは替えてもらえない。

当然、定期内服薬の管理はご夫妻ともにままならない。

病院で診療することしかできない医師には、直接生活面の支援をする力はない。

遠方に住まうご家族は、様子を見に来れても週末くらいで、新型コロナウイルス感染症が蔓延してしまうとそもそも県をまたげない。

結果として、尿路感染症、急性腸炎、脱水、転落による骨折などで、入退院を繰り返すことになる。

バリエーションは様々あるかもしれないが、子供たちと離れて暮らさざるを得ない独居老人世帯、老々介護世帯は、どこもこんな感じだろう。

そんな中、様々なプロが二人の生活を支えてくれる。

家庭環境まで含めた生活全般を把握し、ケアプランを作成して管理するケアマネージャー。

体調の変化、服薬管理、病状悪化時の受診手続きなどを担う訪問看護師。

食事の準備、選択、入浴などを支援するホームヘルパー。

訪問看護師と絶えず情報交換し、受診時の診療に活かそうとする外来看護師。

病状悪化時に入院生活の支援を行う病棟看護師、介護福祉士。

事務手続きの支援、金銭的負担軽減支援を行う医事課職員。

退院後の生活設計(長期入院療養するのか、施設に入るのか、環境を整えて自宅退院を目指すのか)と必要な諸手続き、他の医療機関との連携業務を担う医療ソーシャルワーカー。

できるだけ本人の能力を活かして社会復帰を促す理学療法士、作業療法士、言語聴覚士。

入院療養中の栄養管理、食種調整を行う栄養士、管理栄養士。

必要に応じて心理面のサポートをする臨床心理士。

ざっと数え挙げるだけでも、これだけの専門職が患者の生活を支えている。

そして、直接患者には接しないものの、療養環境の維持に必要不可欠な職種がまだある。

施設管理課のスタッフや、病院清掃に携わるスタッフである。

今の勤め先では、病院食の調理や清掃業務は外部委託している。

どちらの職種も極めて朝が早い。

私よりも若いスタッフが、朝の5時や6時(場合によってはもっと早いかも)から黙々と勤務しておられるのを当直勤務中にお見掛けすると、本当に頭が下がる。

今回取り上げた患者は、約2か月前に体調不良で入院し、精査したところ進行S状結腸癌が見つかった。

認知機能低下(による病状理解不能)とPS低下のため支持療法のみで経過観察の方針となり、先日亡くなった。

もう20日以上たつが、ご主人は未だに奥さんが亡くなられたことを理解できないでいるらしい。

切ない。

今の職場では、これまでの職場よりも遥かに他の職員の力に頼ることが多い。

医師になって3-4年目くらいまでは、担当患者の福祉関連業務や施設入居調整など、全部自分でしていたような気がする。

今では、かなり分業化されている。

最近、外来で定期診療していた患者さんが亡くなられた。

もう何十年も前に脳出血を患い、右不全片麻痺、運動性失語の後遺障害があった。

終日車いす生活をしていて、日常生活全般において介助を要する。

その介護の担い手は、認知症を患うも体はそれなりに元気なご主人で、ご自宅で二人で生活していた。

本人はもとより、ご主人の認知症も進行するにつれ、家庭での生活が徐々に荒れていった。

腐った食品が食卓に上るのは当たり前。

汚物まみれのベッドで眠りにつく。

おむつは替えてもらえない。

当然、定期内服薬の管理はご夫妻ともにままならない。

病院で診療することしかできない医師には、直接生活面の支援をする力はない。

遠方に住まうご家族は、様子を見に来れても週末くらいで、新型コロナウイルス感染症が蔓延してしまうとそもそも県をまたげない。

結果として、尿路感染症、急性腸炎、脱水、転落による骨折などで、入退院を繰り返すことになる。

バリエーションは様々あるかもしれないが、子供たちと離れて暮らさざるを得ない独居老人世帯、老々介護世帯は、どこもこんな感じだろう。

そんな中、様々なプロが二人の生活を支えてくれる。

家庭環境まで含めた生活全般を把握し、ケアプランを作成して管理するケアマネージャー。

体調の変化、服薬管理、病状悪化時の受診手続きなどを担う訪問看護師。

食事の準備、選択、入浴などを支援するホームヘルパー。

訪問看護師と絶えず情報交換し、受診時の診療に活かそうとする外来看護師。

病状悪化時に入院生活の支援を行う病棟看護師、介護福祉士。

事務手続きの支援、金銭的負担軽減支援を行う医事課職員。

退院後の生活設計(長期入院療養するのか、施設に入るのか、環境を整えて自宅退院を目指すのか)と必要な諸手続き、他の医療機関との連携業務を担う医療ソーシャルワーカー。

できるだけ本人の能力を活かして社会復帰を促す理学療法士、作業療法士、言語聴覚士。

入院療養中の栄養管理、食種調整を行う栄養士、管理栄養士。

必要に応じて心理面のサポートをする臨床心理士。

ざっと数え挙げるだけでも、これだけの専門職が患者の生活を支えている。

そして、直接患者には接しないものの、療養環境の維持に必要不可欠な職種がまだある。

施設管理課のスタッフや、病院清掃に携わるスタッフである。

今の勤め先では、病院食の調理や清掃業務は外部委託している。

どちらの職種も極めて朝が早い。

私よりも若いスタッフが、朝の5時や6時(場合によってはもっと早いかも)から黙々と勤務しておられるのを当直勤務中にお見掛けすると、本当に頭が下がる。

今回取り上げた患者は、約2か月前に体調不良で入院し、精査したところ進行S状結腸癌が見つかった。

認知機能低下(による病状理解不能)とPS低下のため支持療法のみで経過観察の方針となり、先日亡くなった。

もう20日以上たつが、ご主人は未だに奥さんが亡くなられたことを理解できないでいるらしい。

切ない。

2021年07月20日

病院内におけるワクチン格差のリスク

ここにきて、新型コロナワクチン関連の報道がかまびすしい。

前回の緊急事態宣言下では関西が震央だったが、今回は紛れもなく首都圏が主役だ。

わが大分でも久しぶりに12人の陽性者が確認され、各地域で散発している。

海外のオリンピック選手団からも、連日のようにPCR陽性者が報告されている。

個人的な関心事は、今の波がどの程度、どれくらいの期間に及ぶかということだ。

いろいろと意見は出ているが、紆余曲折を経ながらも高齢者のワクチン接種がかなり進んだのは、政府や地方自治体の努力のたまものと賞賛していいのではないか。

各医療機関での接種とその予約が混乱を極めた一方で、自治体主導の集団接種は初期段階から有効に機能して、立派に各医療機関での接種を補完したように思う。

ありがたいことに、医療機関職員、施設入居者にはある程度接種が行き渡った。

一方、ワクチンの効果に過度の期待は禁物のようだ。

インフルエンザワクチンと同様に、接種した個人の重症化を予防する効果はありそうだが、感染そのものを回避するという点では絶対というわけではなさそうである。

ワクチン接種先進国であるイスラエル、英国、米国の状況を見れば明らかだ。

直近の英国の感染者数は増加の一途をたどっているものの、重症者や死者が抑えられているため、規制を撤廃したと聞く。

米国では、共和党支持層が多い州ではワクチンに懐疑的な国民が多く、感染動向が悪化傾向にあるのだとか。

インフルエンザの流行期において、ワクチン接種の前後を問わず、私は手洗い、うがいをしっかりして、マスクをして、電車通勤や人込みを避けるようにしている。

新型コロナウイルスの流行が収束するまでは、同じことを続ける。

世間的には夏休みに入り、7月22日から五輪による4連休を迎える。

都心のスクランブル交差点を行き交う人波を見るにつけ、とても緊急事態宣言が発出されている地域だとは思えない。

今後も感染は拡大すると見るのが現実的だろう。

そしてこれから先、さざ波のようにデルタ株が全国へ波及していくことだろう。

病院内には、ワクチン接種後の患者、職員もいれば、ワクチン未接種の患者、職員もいる。

そこには明らかなワクチン格差がある。

未接種の職員はともかくも、未接種の患者は、背景疾患と病状のために接種を見送られている人も少なくない。

夏休み期間中に、無症候性、あるいは軽症のデルタ株感染者がそうした患者のもとへウイルスを持ち込まないことを祈るばかりである。

自分が持ち込むかもしれないと思うと、恐ろしくてならない。

前回の緊急事態宣言下では関西が震央だったが、今回は紛れもなく首都圏が主役だ。

わが大分でも久しぶりに12人の陽性者が確認され、各地域で散発している。

海外のオリンピック選手団からも、連日のようにPCR陽性者が報告されている。

個人的な関心事は、今の波がどの程度、どれくらいの期間に及ぶかということだ。

いろいろと意見は出ているが、紆余曲折を経ながらも高齢者のワクチン接種がかなり進んだのは、政府や地方自治体の努力のたまものと賞賛していいのではないか。

各医療機関での接種とその予約が混乱を極めた一方で、自治体主導の集団接種は初期段階から有効に機能して、立派に各医療機関での接種を補完したように思う。

ありがたいことに、医療機関職員、施設入居者にはある程度接種が行き渡った。

一方、ワクチンの効果に過度の期待は禁物のようだ。

インフルエンザワクチンと同様に、接種した個人の重症化を予防する効果はありそうだが、感染そのものを回避するという点では絶対というわけではなさそうである。

ワクチン接種先進国であるイスラエル、英国、米国の状況を見れば明らかだ。

直近の英国の感染者数は増加の一途をたどっているものの、重症者や死者が抑えられているため、規制を撤廃したと聞く。

米国では、共和党支持層が多い州ではワクチンに懐疑的な国民が多く、感染動向が悪化傾向にあるのだとか。

インフルエンザの流行期において、ワクチン接種の前後を問わず、私は手洗い、うがいをしっかりして、マスクをして、電車通勤や人込みを避けるようにしている。

新型コロナウイルスの流行が収束するまでは、同じことを続ける。

世間的には夏休みに入り、7月22日から五輪による4連休を迎える。

都心のスクランブル交差点を行き交う人波を見るにつけ、とても緊急事態宣言が発出されている地域だとは思えない。

今後も感染は拡大すると見るのが現実的だろう。

そしてこれから先、さざ波のようにデルタ株が全国へ波及していくことだろう。

病院内には、ワクチン接種後の患者、職員もいれば、ワクチン未接種の患者、職員もいる。

そこには明らかなワクチン格差がある。

未接種の職員はともかくも、未接種の患者は、背景疾患と病状のために接種を見送られている人も少なくない。

夏休み期間中に、無症候性、あるいは軽症のデルタ株感染者がそうした患者のもとへウイルスを持ち込まないことを祈るばかりである。

自分が持ち込むかもしれないと思うと、恐ろしくてならない。

2021年06月23日

順序

今日はちょっと新型コロナウイルスがらみの私見を書き残す。

思いのほか速いペースでワクチン接種が進んでいる。

医療従事者はともかくとして、75歳以上の優先接種対象者のワクチン接種が始まった当初は、混乱の極みだった。

丸一日電話をかけ続けてもつながらないコールセンター、かかりつけ医療機関の接種枠とのミスマッチ。

私の勤め先の自治体では不思議なルールがあった。

かかりつけに限らず、どなたでも希望される方は接種を受け入れますよ、と標榜した医療機関では、予約はコールセンターに一任せざるを得ず、予約できなかったかかりつけの患者さんを尻目に、一見さんの方が悠々と接種して帰っていく、という有様だった。

一方、かかりつけの患者さんには接種しますが、一見さんはお断りですよ、と標榜した医療機関では、予約はその医療機関の窓口で個別にできるようになっており、相応の数量のワクチンが振り分けられているようだった。

・・・ちょっと不公平ではないですか?

挙句の果てに、そうした一見さんお断りの医療機関でさばき切れないワクチンが、あらかじめ確保されていた7000人余り分のワクチンのうち、1000人余り分もあるとのことだった。

現在もこの仕組みは維持されているようで、なんだか医師会の闇を感じるのだが、最近は集団接種会場が円滑に運営されるようになった。

自治体の事前説明会に参加して話を聞いたところ、かなり綿密に計画されていて、担当者の皆さんの使命感と熱意、そして努力を感じた。

今では医療機関に予約して接種するよりも早く接種できるようで、私のかかりつけ外来患者さんもかなりの方々が集団接種会場で接種されている。

知人の一人が、早く接種してもらえそうだからと集団接種会場で1回目の接種を受け、解熱鎮痛薬を処方してもらいにかかりつけ医を受診したところ、「なぜ私のところで接種しないんですか!?」とやたらと怒鳴られたようだ。

これまた闇を感じる話である。

大分県では随分と新規患者数が減っているが、ずっと0というわけでもない。

先日5人くらいのクラスターが発生していたが、20代の方々のカラオケクラスターだった。

・・・わけがわからない。

ほんの1-2か月前、大分県で大規模なカラオケクラスターが発生し、最終的には高々この程度の人口規模の件で100人/日を超える新規患者が発生する羽目になったのは当然ご存じですよね。

ちょっと新規患者が減ったからって、よくワクチンも打ってないのにカラオケに行く気になりますね。

その行動が学校、職場、保健福祉行政、医療機関、二次感染してしまった方々にどれだけの迷惑をかけるか理解していますか?

ワクチン接種とカラオケに繰り出すのと、順序があべこべでしょう。

ワクチン接種が先で、カラオケに行くのはその後です。

新型コロナウイルス感染患者の対応に追われ、一時的とはいえ機能不全に陥った呼吸器内科は少なくない。

クラスターが発生した医療機関や老人ホームでは、クラスターが収束した後もいつからどの程度感染制御の手を緩めてよいのか判断が難しいと聞く。

施設入居している私の外来患者さんは、37℃台中盤の熱を出すたびに隔離され、個人防護具に包まれた職員としか接することができなくなり、新型コロナウイルスPCRの結果が陰性と確認されるまで解放されなかった。

こうした出来事が2週間続けて起こると、流石にもうそんな厳しく対応しなくていいんじゃないの?という気になる。

その一方で、新型コロナウイルス感染症の急性期を乗り越えてリハビリ目的で入院している90代の方々を見ると、暗澹とした気持ちになり、こりゃ一般の発熱患者の対応はまだ厳しくせざるを得ないなという気になってしまう。

肺炎治療後の肺線維化がほぼ全肺野に及んでおり、顕著な肺容積縮小を認める。

ステロイドを投与すれば線維化が改善し、肺容積が拡張するのか、はっきり言って見通せない。

酸素は外せないし、リハビリは進まないし、食欲は出ないし、施設には帰れないし、本当に先が見通せない。

こうした経験をしてしまうと、新型コロナウイルス対応の出口戦略をどうするか、本当に悩んでしまう。

はっきり言えることは、ワクチンを2回接種したら発症をほぼ90%以上予防することができ、インド(デルタ)株にも有効だということである。

そんなわけで、施設利用者も施設職員もはやくワクチン接種を受けて、気兼ねなくいつもの生活ができるようになろう。

ごくごく稀ながら、ワクチン接種により健康被害が起きているのもまた事実。

それを受けて、ワクチンを接種しない選択をするのは個人の自由。

だけど、自由には責任が伴うことも理解してほしい。

ワクチン接種をしない自由を選択をした人にとっては、パンデミックが収束するまで緊急事態宣言下相応の行動制限をする責任が伴うことを。

思いのほか速いペースでワクチン接種が進んでいる。

医療従事者はともかくとして、75歳以上の優先接種対象者のワクチン接種が始まった当初は、混乱の極みだった。

丸一日電話をかけ続けてもつながらないコールセンター、かかりつけ医療機関の接種枠とのミスマッチ。

私の勤め先の自治体では不思議なルールがあった。

かかりつけに限らず、どなたでも希望される方は接種を受け入れますよ、と標榜した医療機関では、予約はコールセンターに一任せざるを得ず、予約できなかったかかりつけの患者さんを尻目に、一見さんの方が悠々と接種して帰っていく、という有様だった。

一方、かかりつけの患者さんには接種しますが、一見さんはお断りですよ、と標榜した医療機関では、予約はその医療機関の窓口で個別にできるようになっており、相応の数量のワクチンが振り分けられているようだった。

・・・ちょっと不公平ではないですか?

挙句の果てに、そうした一見さんお断りの医療機関でさばき切れないワクチンが、あらかじめ確保されていた7000人余り分のワクチンのうち、1000人余り分もあるとのことだった。

現在もこの仕組みは維持されているようで、なんだか医師会の闇を感じるのだが、最近は集団接種会場が円滑に運営されるようになった。

自治体の事前説明会に参加して話を聞いたところ、かなり綿密に計画されていて、担当者の皆さんの使命感と熱意、そして努力を感じた。

今では医療機関に予約して接種するよりも早く接種できるようで、私のかかりつけ外来患者さんもかなりの方々が集団接種会場で接種されている。

知人の一人が、早く接種してもらえそうだからと集団接種会場で1回目の接種を受け、解熱鎮痛薬を処方してもらいにかかりつけ医を受診したところ、「なぜ私のところで接種しないんですか!?」とやたらと怒鳴られたようだ。

これまた闇を感じる話である。

大分県では随分と新規患者数が減っているが、ずっと0というわけでもない。

先日5人くらいのクラスターが発生していたが、20代の方々のカラオケクラスターだった。

・・・わけがわからない。

ほんの1-2か月前、大分県で大規模なカラオケクラスターが発生し、最終的には高々この程度の人口規模の件で100人/日を超える新規患者が発生する羽目になったのは当然ご存じですよね。

ちょっと新規患者が減ったからって、よくワクチンも打ってないのにカラオケに行く気になりますね。

その行動が学校、職場、保健福祉行政、医療機関、二次感染してしまった方々にどれだけの迷惑をかけるか理解していますか?

ワクチン接種とカラオケに繰り出すのと、順序があべこべでしょう。

ワクチン接種が先で、カラオケに行くのはその後です。

新型コロナウイルス感染患者の対応に追われ、一時的とはいえ機能不全に陥った呼吸器内科は少なくない。

クラスターが発生した医療機関や老人ホームでは、クラスターが収束した後もいつからどの程度感染制御の手を緩めてよいのか判断が難しいと聞く。

施設入居している私の外来患者さんは、37℃台中盤の熱を出すたびに隔離され、個人防護具に包まれた職員としか接することができなくなり、新型コロナウイルスPCRの結果が陰性と確認されるまで解放されなかった。

こうした出来事が2週間続けて起こると、流石にもうそんな厳しく対応しなくていいんじゃないの?という気になる。

その一方で、新型コロナウイルス感染症の急性期を乗り越えてリハビリ目的で入院している90代の方々を見ると、暗澹とした気持ちになり、こりゃ一般の発熱患者の対応はまだ厳しくせざるを得ないなという気になってしまう。

肺炎治療後の肺線維化がほぼ全肺野に及んでおり、顕著な肺容積縮小を認める。

ステロイドを投与すれば線維化が改善し、肺容積が拡張するのか、はっきり言って見通せない。

酸素は外せないし、リハビリは進まないし、食欲は出ないし、施設には帰れないし、本当に先が見通せない。

こうした経験をしてしまうと、新型コロナウイルス対応の出口戦略をどうするか、本当に悩んでしまう。

はっきり言えることは、ワクチンを2回接種したら発症をほぼ90%以上予防することができ、インド(デルタ)株にも有効だということである。

そんなわけで、施設利用者も施設職員もはやくワクチン接種を受けて、気兼ねなくいつもの生活ができるようになろう。

ごくごく稀ながら、ワクチン接種により健康被害が起きているのもまた事実。

それを受けて、ワクチンを接種しない選択をするのは個人の自由。

だけど、自由には責任が伴うことも理解してほしい。

ワクチン接種をしない自由を選択をした人にとっては、パンデミックが収束するまで緊急事態宣言下相応の行動制限をする責任が伴うことを。

2021年06月01日

2015年度のデータベースから

2015年度のデータベースをまとめてみた。

統計解析にはEZRを用いた。

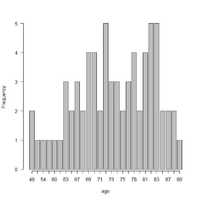

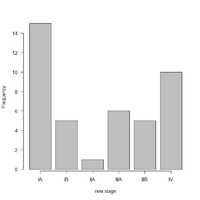

1)患者背景

2015年度の患者数は70人だった。

年齢中央値は74歳、最高齢は89歳だった。

男性は49人で、全体の70%を占めた。

組織型別では腺癌が34人で、全体の49%を占めた。

扁平上皮癌が24人で全体の34%を占め、神経内分泌腫瘍(小細胞癌+大細胞神経内分泌癌)が5人で全体の7%程度に留まった。

臨床病期別では、IV期が23人で、全体の33%を占めた。

一方で、IA-IIB期の根治切除適応の患者が全体の約半数を占めていることもまた、本年度の特徴である。

EGFR遺伝子変異陽性の患者は、全体の約20%、腺癌患者の約45%を占めた。

本年度はALK融合遺伝子陽性患者は認められなかった。

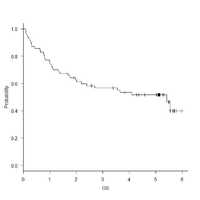

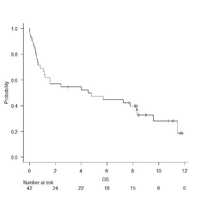

2)全体の生命予後

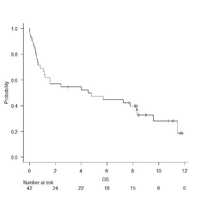

70人全員を対象とした生存曲線は以下の通り。

5年生存割合は52%(95%信頼区間39-63%)、生存期間中央値は5.4年(95%信頼区間2.0年‐未到達)だった。

3)性別ごとの生命予後

生存曲線は、女性の方が上方にある。

女性の5年生存割合は56%(95%信頼区間32-74%)、生存期間中央値は未到達(95%信頼区間1.3年-未到達)。

男性の5年生存割合は50%(95%信頼区間35-63%)、生存期間中央値は5.4年(95%信頼区間1.7年-未到達)。

p=0.444で有意差はつかなかった。

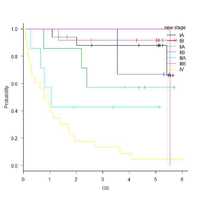

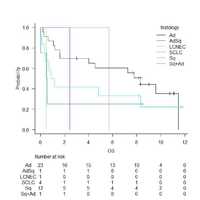

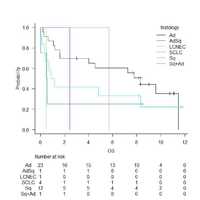

4)組織型ごとの生命予後

腺癌、扁平上皮癌、小細胞癌のみ取り扱う。

腺癌の5年生存割合は55%(95%信頼区間37-70%)、生存期間中央値は5.4年(95%信頼区間2.0年-未到達)。

扁平上皮癌の5年生存割合は62%(95%信頼区間39-78%)、生存期間中央値は未到達(95%信頼区間1.8年-未到達)。

小細胞癌の5年生存割合は0%、生存期間中央値は0.66年(95%信頼区間0.085年-未到達)。

患者数は少ないものの、腺癌、扁平上皮癌以外の生命予後の悪さが際立つ1年だった。

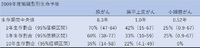

5)臨床病期ごとの生命予後

患者数が10人を超えているIA期、IB期、IV期のみ取り扱う。

IA期の5年生存割合は88%(95%信頼区間60-97%)、生存期間中央値は未到達(95%信頼区間5.4年-未到達)。

IB期の5年生存割合は92%(95%信頼区間54-99%)、生存期間中央値は未到達(95%信頼区間未到達-未到達)。

IV期の5年生存割合は4.3%(95%信頼区間0.3-18%)、生存期間中央値は0.82年(95%信頼区間0.30‐1.4年)。

IA期/IB期は極めて生命予後良好である一方で、IV期の生命予後の悪さもまた、2014年度と比較して際立っている。

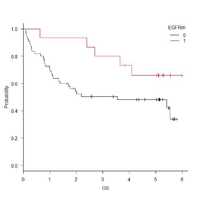

6)EGFR遺伝子変異

EGFR遺伝子変異陰性患者の5年生存割合は48%(95%信頼区間34-61%)、生存期間中央値は3.5年(95%信頼区間1.1年-未到達)。

EGFR遺伝子変異陽性患者の5年生存割合は66%(95%信頼区間37-84%)、生存期間中央値は未到達(95%信頼区間2.7年-未到達)。

生存曲線は明らかにEGFR遺伝子変異陽性の方が上方にあり生命予後良好に見えるが、p=0.084と統計学的有意差はつかなかった。

統計解析にはEZRを用いた。

1)患者背景

2015年度の患者数は70人だった。

年齢中央値は74歳、最高齢は89歳だった。

男性は49人で、全体の70%を占めた。

組織型別では腺癌が34人で、全体の49%を占めた。

扁平上皮癌が24人で全体の34%を占め、神経内分泌腫瘍(小細胞癌+大細胞神経内分泌癌)が5人で全体の7%程度に留まった。

臨床病期別では、IV期が23人で、全体の33%を占めた。

一方で、IA-IIB期の根治切除適応の患者が全体の約半数を占めていることもまた、本年度の特徴である。

EGFR遺伝子変異陽性の患者は、全体の約20%、腺癌患者の約45%を占めた。

本年度はALK融合遺伝子陽性患者は認められなかった。

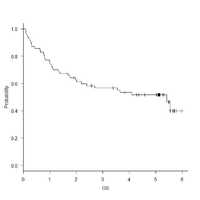

2)全体の生命予後

70人全員を対象とした生存曲線は以下の通り。

5年生存割合は52%(95%信頼区間39-63%)、生存期間中央値は5.4年(95%信頼区間2.0年‐未到達)だった。

3)性別ごとの生命予後

生存曲線は、女性の方が上方にある。

女性の5年生存割合は56%(95%信頼区間32-74%)、生存期間中央値は未到達(95%信頼区間1.3年-未到達)。

男性の5年生存割合は50%(95%信頼区間35-63%)、生存期間中央値は5.4年(95%信頼区間1.7年-未到達)。

p=0.444で有意差はつかなかった。

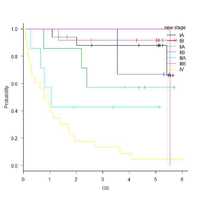

4)組織型ごとの生命予後

腺癌、扁平上皮癌、小細胞癌のみ取り扱う。

腺癌の5年生存割合は55%(95%信頼区間37-70%)、生存期間中央値は5.4年(95%信頼区間2.0年-未到達)。

扁平上皮癌の5年生存割合は62%(95%信頼区間39-78%)、生存期間中央値は未到達(95%信頼区間1.8年-未到達)。

小細胞癌の5年生存割合は0%、生存期間中央値は0.66年(95%信頼区間0.085年-未到達)。

患者数は少ないものの、腺癌、扁平上皮癌以外の生命予後の悪さが際立つ1年だった。

5)臨床病期ごとの生命予後

患者数が10人を超えているIA期、IB期、IV期のみ取り扱う。

IA期の5年生存割合は88%(95%信頼区間60-97%)、生存期間中央値は未到達(95%信頼区間5.4年-未到達)。

IB期の5年生存割合は92%(95%信頼区間54-99%)、生存期間中央値は未到達(95%信頼区間未到達-未到達)。

IV期の5年生存割合は4.3%(95%信頼区間0.3-18%)、生存期間中央値は0.82年(95%信頼区間0.30‐1.4年)。

IA期/IB期は極めて生命予後良好である一方で、IV期の生命予後の悪さもまた、2014年度と比較して際立っている。

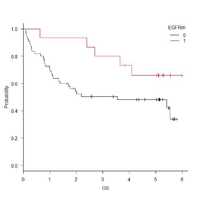

6)EGFR遺伝子変異

EGFR遺伝子変異陰性患者の5年生存割合は48%(95%信頼区間34-61%)、生存期間中央値は3.5年(95%信頼区間1.1年-未到達)。

EGFR遺伝子変異陽性患者の5年生存割合は66%(95%信頼区間37-84%)、生存期間中央値は未到達(95%信頼区間2.7年-未到達)。

生存曲線は明らかにEGFR遺伝子変異陽性の方が上方にあり生命予後良好に見えるが、p=0.084と統計学的有意差はつかなかった。

2021年05月26日

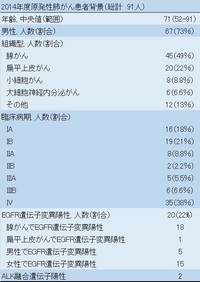

2014年度のデータベースから

2014年度のデータベースをまとめてみた。

統計解析にはEZRを用いた。

1)患者背景

2014年度はそれまでよりも対象患者数が多く、91人を数えた。

年齢中央値はやや若く67歳、最高齢は91歳だった。

男性は67人で、全体の73%を占めた。

組織型では腺がんが45人で、全体の49%を占めた。

扁平上皮がんが22%、神経内分泌腫瘍(小細胞がん+大細胞神経内分泌がん)が約15%だった。

臨床病期別では、IV期が最多の35人で、全体の38%を占めた。

EGFR遺伝子変異陽性患者は20人で、全体の22%を占め、ALK融合遺伝子陽性患者は2人認めた。

2)全体の生命予後

91人全員を対象とした生存曲線は以下の通り。

5年生存割合は40%(95%信頼区間30-50%)、生存期間中央値は3.0年(95%信頼区間1.2-5.6年)だった。

IV期の患者が全体の約40%を占める中で、例年よりよい成績のように感じられる。

生存曲線の1年を少し超えたところに、明らかに変曲点があるように見える。

3)性別ごとの生命予後

生存曲線からは、女性の方がやや予後良好のように見える。

女性の5年生存割合は47%(95%信頼区間26-66%)、生存期間中央値は4.4年(95%信頼区間1.5年-未到達)。

男性の5年生存割合は38%(95%信頼区間26-49%)、生存期間中央値は2.1年(95%信頼区間0.97-3.9年)。

p=0.229で有意差はつかなかった。

4)組織型ごとの生命予後

腺がん、扁平上皮がん、小細胞がんだけ取り扱う。

腺がん患者の5年生存割合は49%(95%信頼区間34-63%)、生存期間中央値は4.4年(95%信頼区間1.8年-未到達)。

扁平上皮がん患者の5年生存割合は20%(95%信頼区間6.2-39%)、生存期間中央値は1.3年(95%信頼区間0.84-3.8年)。

小細胞がん患者の5年生存割合は25%(95%信頼区間3.7-56%)、生存期間中央値は0.90年(95%信頼区間は0.099年-未到達)。

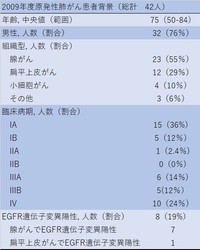

5)臨床病期ごとの生命予後

患者数が10人を超えているIA期、IB期、IV期について取り扱う。

IA期患者の5年生存割合は75%(95%信頼区間46-90%)、生存期間中央値は未到達(95%信頼区間4.3年-未到達)。

IB期患者の5年生存割合は57%(95%信頼区間32-76%)、生存期間中央値は6.0年(95%信頼区間2.3年-未到達)。

IV期患者の5年生存割合は12%(95%信頼区間3.4-26%)、生存期間中央値は0.69年(95%信頼区間4.2-1.1年)。

IV期患者の5年生存割合が10%を超えたのは、特筆すべきことだ。

6)EGFR遺伝子変異

例年になくEGFR遺伝子変異の存在感を感じる生存曲線になった。

EGFR遺伝子変異陰性患者の5年生存割合は34%(95%信頼区間23-45%)、生存期間中央値は2.1年(95%信頼区間0.97-3.9年)。

EGFR遺伝子変異陽性患者の5年生存割合は60%(95%信頼区間35-77%)、生存期間中央値は未到達(95%信頼区間1.4年-未到達)。

p=0.0132と有意差がついた。

EGFR遺伝子変異陽性患者の生存曲線は2年ちょっとのあたりから水平線になっており、非常に頼もしい。

6)ALK融合遺伝子

2013年度と同様、身も蓋もない生存曲線だ。

ALK陽性患者2人のうち1人は打ち切り、1人は診断から4.3年で死亡した。

統計解析にはEZRを用いた。

1)患者背景

2014年度はそれまでよりも対象患者数が多く、91人を数えた。

年齢中央値はやや若く67歳、最高齢は91歳だった。

男性は67人で、全体の73%を占めた。

組織型では腺がんが45人で、全体の49%を占めた。

扁平上皮がんが22%、神経内分泌腫瘍(小細胞がん+大細胞神経内分泌がん)が約15%だった。

臨床病期別では、IV期が最多の35人で、全体の38%を占めた。

EGFR遺伝子変異陽性患者は20人で、全体の22%を占め、ALK融合遺伝子陽性患者は2人認めた。

2)全体の生命予後

91人全員を対象とした生存曲線は以下の通り。

5年生存割合は40%(95%信頼区間30-50%)、生存期間中央値は3.0年(95%信頼区間1.2-5.6年)だった。

IV期の患者が全体の約40%を占める中で、例年よりよい成績のように感じられる。

生存曲線の1年を少し超えたところに、明らかに変曲点があるように見える。

3)性別ごとの生命予後

生存曲線からは、女性の方がやや予後良好のように見える。

女性の5年生存割合は47%(95%信頼区間26-66%)、生存期間中央値は4.4年(95%信頼区間1.5年-未到達)。

男性の5年生存割合は38%(95%信頼区間26-49%)、生存期間中央値は2.1年(95%信頼区間0.97-3.9年)。

p=0.229で有意差はつかなかった。

4)組織型ごとの生命予後

腺がん、扁平上皮がん、小細胞がんだけ取り扱う。

腺がん患者の5年生存割合は49%(95%信頼区間34-63%)、生存期間中央値は4.4年(95%信頼区間1.8年-未到達)。

扁平上皮がん患者の5年生存割合は20%(95%信頼区間6.2-39%)、生存期間中央値は1.3年(95%信頼区間0.84-3.8年)。

小細胞がん患者の5年生存割合は25%(95%信頼区間3.7-56%)、生存期間中央値は0.90年(95%信頼区間は0.099年-未到達)。

5)臨床病期ごとの生命予後

患者数が10人を超えているIA期、IB期、IV期について取り扱う。

IA期患者の5年生存割合は75%(95%信頼区間46-90%)、生存期間中央値は未到達(95%信頼区間4.3年-未到達)。

IB期患者の5年生存割合は57%(95%信頼区間32-76%)、生存期間中央値は6.0年(95%信頼区間2.3年-未到達)。

IV期患者の5年生存割合は12%(95%信頼区間3.4-26%)、生存期間中央値は0.69年(95%信頼区間4.2-1.1年)。

IV期患者の5年生存割合が10%を超えたのは、特筆すべきことだ。

6)EGFR遺伝子変異

例年になくEGFR遺伝子変異の存在感を感じる生存曲線になった。

EGFR遺伝子変異陰性患者の5年生存割合は34%(95%信頼区間23-45%)、生存期間中央値は2.1年(95%信頼区間0.97-3.9年)。

EGFR遺伝子変異陽性患者の5年生存割合は60%(95%信頼区間35-77%)、生存期間中央値は未到達(95%信頼区間1.4年-未到達)。

p=0.0132と有意差がついた。

EGFR遺伝子変異陽性患者の生存曲線は2年ちょっとのあたりから水平線になっており、非常に頼もしい。

6)ALK融合遺伝子

2013年度と同様、身も蓋もない生存曲線だ。

ALK陽性患者2人のうち1人は打ち切り、1人は診断から4.3年で死亡した。

2021年05月25日

2013年度のデータベースから

2013年度のデータベースをまとめてみた。

統計解析にはEZRを用いた。

1)患者背景

この時期に確定診断した患者は60人。

年齢中央値は74歳、最高齢は90歳。

男性は37人で、全体の62%を占めた。

組織型では腺がんが28人で、全体の47%を占めた。

小細胞がん、大細胞神経内分泌がんといった、いわゆる高悪性度神経内分泌腫瘍が全体の20%を占めている。

臨床病期別では、IA、IB期が少なく、IIIA、IIIB、IV期が多い年だった。

EGFR遺伝子変異陽性患者は8人、全体の13%を占めた。

また、初めてALK融合遺伝子陽性の患者に遭遇した年だった。

2)全体の生命予後

60人全員を対象とした生存曲線は以下の通り。

5年生存割合は29%、95%信頼区間は17-41%。

生存期間中央値は1.6年、95%信頼区間は1.3年-3.1年だった。

ちょうど2年のあたりで明らかに曲線の傾きが変わっている。

3)性別ごとの生命予後

ものの見事に曲線が重なっており、この年については男女の生命予後の差異は見られない。

4)組織型ごとの生命予後

腺がん>扁平上皮がん>小細胞がんという関係は例年通りだが、大細胞神経内分泌がんの生命予後はこの年は比較的良かった。

5)臨床病期ごとの生命予後

この年度は、IIIA期とIV期の患者が10人以上いるので、それぞれに関してデータを示しておく。

IIIA期は一般に手術もしくは化学放射線療法が選択される病気であり、根治の可能性がある。

一般には5年生存割合20-25%程度を見積もるべき病期と考えるが、今回対象となった10人では残念ながら5年間追跡調査できた患者が皆無だった。

4年生存割合は22%(95%信頼区間3.4-51.3%)、生存期間中央値は1.3年(95%信頼区間0.41年-未到達)だった。

IV期の患者では、5年生存割合は4.2%(95%信頼区間0.3-18%)、生存期間中央値は0.90年(95%信頼区間0.41-1.4年)だった。

6)EGFR遺伝子変異

この年度は、EGFR遺伝子変異陽性の患者数が少なかったうえ、生命予後もあまりパッとしなかった。

EGFR遺伝子変異陽性患者の5年生存割合は38%(95%信頼区間8.7-67%)、生存期間中央値は3.1年(95%信頼区間0.98年-未到達)。

EGFR遺伝子変異陰性患者の5年生存割合は28%(95%信頼区間16-41%)、生存期間中央値は1.5年(95%信頼区間1.0年-2.3年)だった。

p=0.419で有意差はつかなかった。

7)ALK融合遺伝子

なにせALK融合遺伝子陽性の患者が一人しかいないので、生存曲線は極めて品のないものになってしまった。

それでもインパクトのある図表になったので敢えてそのまま残す。

このALK融合遺伝子陽性患者の生存期間は、約6.5年だった。

IV期の患者だったことを考えると、たった一人とは言え、自信をもって予後良好だったと言えるのではないだろうか。

統計解析にはEZRを用いた。

1)患者背景

この時期に確定診断した患者は60人。

年齢中央値は74歳、最高齢は90歳。

男性は37人で、全体の62%を占めた。

組織型では腺がんが28人で、全体の47%を占めた。

小細胞がん、大細胞神経内分泌がんといった、いわゆる高悪性度神経内分泌腫瘍が全体の20%を占めている。

臨床病期別では、IA、IB期が少なく、IIIA、IIIB、IV期が多い年だった。

EGFR遺伝子変異陽性患者は8人、全体の13%を占めた。

また、初めてALK融合遺伝子陽性の患者に遭遇した年だった。

2)全体の生命予後

60人全員を対象とした生存曲線は以下の通り。

5年生存割合は29%、95%信頼区間は17-41%。

生存期間中央値は1.6年、95%信頼区間は1.3年-3.1年だった。

ちょうど2年のあたりで明らかに曲線の傾きが変わっている。

3)性別ごとの生命予後

ものの見事に曲線が重なっており、この年については男女の生命予後の差異は見られない。

4)組織型ごとの生命予後

腺がん>扁平上皮がん>小細胞がんという関係は例年通りだが、大細胞神経内分泌がんの生命予後はこの年は比較的良かった。

5)臨床病期ごとの生命予後

この年度は、IIIA期とIV期の患者が10人以上いるので、それぞれに関してデータを示しておく。

IIIA期は一般に手術もしくは化学放射線療法が選択される病気であり、根治の可能性がある。

一般には5年生存割合20-25%程度を見積もるべき病期と考えるが、今回対象となった10人では残念ながら5年間追跡調査できた患者が皆無だった。

4年生存割合は22%(95%信頼区間3.4-51.3%)、生存期間中央値は1.3年(95%信頼区間0.41年-未到達)だった。

IV期の患者では、5年生存割合は4.2%(95%信頼区間0.3-18%)、生存期間中央値は0.90年(95%信頼区間0.41-1.4年)だった。

6)EGFR遺伝子変異

この年度は、EGFR遺伝子変異陽性の患者数が少なかったうえ、生命予後もあまりパッとしなかった。

EGFR遺伝子変異陽性患者の5年生存割合は38%(95%信頼区間8.7-67%)、生存期間中央値は3.1年(95%信頼区間0.98年-未到達)。

EGFR遺伝子変異陰性患者の5年生存割合は28%(95%信頼区間16-41%)、生存期間中央値は1.5年(95%信頼区間1.0年-2.3年)だった。

p=0.419で有意差はつかなかった。

7)ALK融合遺伝子

なにせALK融合遺伝子陽性の患者が一人しかいないので、生存曲線は極めて品のないものになってしまった。

それでもインパクトのある図表になったので敢えてそのまま残す。

このALK融合遺伝子陽性患者の生存期間は、約6.5年だった。

IV期の患者だったことを考えると、たった一人とは言え、自信をもって予後良好だったと言えるのではないだろうか。

2021年05月18日

2012年度のデータベースから

2012年度のデータベースをまとめてみた。

統計解析にはEZRを用いた。

1)患者背景

この時期に確定診断した患者数は40人。

年齢中央値は73歳、最高齢は90歳。

男性は24人で、全体の60%を占めた。

組織型では腺がんが24人で、これも全体の60%を占めた。

その他の2人は、いずれも大細胞神経内分泌がんだった。

臨床病期別では、IA期14人(35%)が最多で、続いてIV期の8人だが、IB-IIIB期の患者層が例年より厚い。

EGFR遺伝子変異陽性患者数は11人で全体の28%を占め、全例が腺がんだった。

腺がん24人中のEGFR遺伝子変異陽性患者割合は46%に達した。

2)全体の生命予後

40人全員を対象とした生存曲線は以下の通り。

5年生存割合は37%、95%信頼区間は22-52%。

生存期間中央値は3.1年、95%信頼区間は1.8-5.2年だった。

3)性別ごとの生命予後

女性の方が予後良好で、統計学的有意差がついた。

4)組織型ごとの生命予後

腺がん>扁平上皮がん>小細胞がんという関係は例年通りだが、大細胞神経内分泌がんの生命予後がとりわけ悪かった。

5)臨床病期ごとの生命予後

患者数が少なすぎて参考にならないが、IA期の患者の5年生存割合は71%、95%信頼区間は39-88%だった。

6)EGFR遺伝子変異

EGFR遺伝子変異の有無で生命予後を見た。

例年通り生存曲線はきれいに分かれて、今年度はp=0.0474と有意差がついた。

EGFR遺伝子変異がない群では、5年生存割合27%(95%信頼区間12-44%)、生存期間中央値2.3年(95%信頼区間0.69-4.7年)。

EGFR遺伝子変異がある群では、5年生存割合64%(95%信頼区間30-85%)、生存期間中央値5.2年(95%信頼区間2.8年-未到達)。

7)IIIB-IV期の患者の生命予後

5年生存割合8.3%(95%信頼区間0.5-31%)、生存期間中央値1.1年(95%信頼区間0.38-2.8年)。

EGFR遺伝子変異の有無で比較すると、p=0.0853と有意差はつかないが、生存期間中央値はEGFR遺伝子変異のない群で0.68年(95%信頼区間は0.13-2.3年)、ある群で2.8年(1.8年-未到達)だった。

EGFR遺伝子変異がある群の5年生存割合は33%(95%信頼区間は0.9-77%)だった。

統計解析にはEZRを用いた。

1)患者背景

この時期に確定診断した患者数は40人。

年齢中央値は73歳、最高齢は90歳。

男性は24人で、全体の60%を占めた。

組織型では腺がんが24人で、これも全体の60%を占めた。

その他の2人は、いずれも大細胞神経内分泌がんだった。

臨床病期別では、IA期14人(35%)が最多で、続いてIV期の8人だが、IB-IIIB期の患者層が例年より厚い。

EGFR遺伝子変異陽性患者数は11人で全体の28%を占め、全例が腺がんだった。

腺がん24人中のEGFR遺伝子変異陽性患者割合は46%に達した。

2)全体の生命予後

40人全員を対象とした生存曲線は以下の通り。

5年生存割合は37%、95%信頼区間は22-52%。

生存期間中央値は3.1年、95%信頼区間は1.8-5.2年だった。

3)性別ごとの生命予後

女性の方が予後良好で、統計学的有意差がついた。

4)組織型ごとの生命予後

腺がん>扁平上皮がん>小細胞がんという関係は例年通りだが、大細胞神経内分泌がんの生命予後がとりわけ悪かった。

5)臨床病期ごとの生命予後

患者数が少なすぎて参考にならないが、IA期の患者の5年生存割合は71%、95%信頼区間は39-88%だった。

6)EGFR遺伝子変異

EGFR遺伝子変異の有無で生命予後を見た。

例年通り生存曲線はきれいに分かれて、今年度はp=0.0474と有意差がついた。

EGFR遺伝子変異がない群では、5年生存割合27%(95%信頼区間12-44%)、生存期間中央値2.3年(95%信頼区間0.69-4.7年)。

EGFR遺伝子変異がある群では、5年生存割合64%(95%信頼区間30-85%)、生存期間中央値5.2年(95%信頼区間2.8年-未到達)。

7)IIIB-IV期の患者の生命予後

5年生存割合8.3%(95%信頼区間0.5-31%)、生存期間中央値1.1年(95%信頼区間0.38-2.8年)。

EGFR遺伝子変異の有無で比較すると、p=0.0853と有意差はつかないが、生存期間中央値はEGFR遺伝子変異のない群で0.68年(95%信頼区間は0.13-2.3年)、ある群で2.8年(1.8年-未到達)だった。

EGFR遺伝子変異がある群の5年生存割合は33%(95%信頼区間は0.9-77%)だった。

2021年05月08日

2011年度のデータベースから

2011年度のデータベースをまとめてみた。

統計解析にはEZRを用いた。

1)患者背景

この時期に確定診断した原発性肺がんの患者数は50人。

年齢中央値は76歳、最高齢は88歳。

男性は33人、66%と全体の約2/3を占めた。

組織型別では腺がんが28人で、全体の56%を占めた。

その他では腺扁平上皮がんを1人、分類不能を2人認めた。

臨床病期別では、IA期17人が最多で、続いてIB期とIV期の各12人ずつが続く。

この年は、EGFR遺伝子変異陽性の患者が多く、全体の38%、腺がん患者に限っていえば実に61%に達した。

まだ扁平上皮がんでもEGFR遺伝子変異を一部検索していたころで、15人中2人(13%)で陽性が確認された。

その他の遺伝子異常は確認されなかった。

2)全体の生命予後

50人全員を対象とした生存曲線は以下の通り。

5年生存割合は50%、95%信頼区間は35-63%。

生存期間中央値は4.2年、95%信頼区間は2.4年-未到達だった。

3)性別ごとの生命予後

有意差こそついていないものの、生存曲線はきれいに分かれており、やはり女性の方が予後がいい。

4)組織型ごとの生命予後

小細胞がんの予後が悪いのは言うまでもないが、腺がんと扁平上皮がんの間には5年目まではそれほどの差異はない。

5)臨床病期ごとの生命予後

患者数が10人を超えているIA期、IB期、IV期に着目する。

IV期の患者が予後が悪いのは当たり前だが、IB期よりもIA期の方が予後不良なのが目に留まる。

本来もっとも予後の良いIA期の患者の5年生存割合が64%に留まっているのは気がかりである。

6)EGFR遺伝子変異

2011年度は腺がんのみならず扁平上皮がんの一部でもEGFR遺伝子変異が確認されたので、全員を対象としてEGFR遺伝子変異の有無で生命予後を見た。

生存曲線はきれいに上下に分かれているが、p=0.14と有意差はつかなかった。

それでも、EGFR遺伝子変異陽性では生存期間中央値8.9年、5年生存割合58%(95%信頼区間は33-76%)であり、対するEGFR遺伝子変異陰性では生存期間中央値3.2年、5年生存割合45%(95%信頼区間は27-61%)だった。

続いて、腺がんの患者に限ってEGFR遺伝子変異と生命予後の関係性を見てみた。

これも生存曲線はきれいに上下に分かれているが、p=0.099で有意水準に達しなかった。

とはいえ、EGFR遺伝子変異陽性なら生存期間中央値未到達、5年生存割合は65%に達している。

7)IIIB-IV期腺がんの生命予後

IIIB-IV期の腺がん患者が11人いたので、この群のみを抽出して解析してみた。

生存期間中央値は2.0年、5年生存割合は18%、95%信頼区間は2.9-44%だった。

6人に1人は5年生存しているわけで、大いに健闘していると言っていいだろう。

EGFR遺伝子変異別に解析してみると、少数での検討にも関わらず明らかに違いが見られる。

EGFR遺伝子変異陰性では生存期間中央値はわずか0.39年、EGFR遺伝子変異陽性では生存期間中央値2.8年、5年生存割合は29%、95%信頼区間は4.1-61%、p=0.0082と有意差を以てEGFR遺伝子変異陽性の方が予後良好だった。

統計解析にはEZRを用いた。

1)患者背景

この時期に確定診断した原発性肺がんの患者数は50人。

年齢中央値は76歳、最高齢は88歳。

男性は33人、66%と全体の約2/3を占めた。

組織型別では腺がんが28人で、全体の56%を占めた。

その他では腺扁平上皮がんを1人、分類不能を2人認めた。

臨床病期別では、IA期17人が最多で、続いてIB期とIV期の各12人ずつが続く。

この年は、EGFR遺伝子変異陽性の患者が多く、全体の38%、腺がん患者に限っていえば実に61%に達した。

まだ扁平上皮がんでもEGFR遺伝子変異を一部検索していたころで、15人中2人(13%)で陽性が確認された。

その他の遺伝子異常は確認されなかった。

2)全体の生命予後

50人全員を対象とした生存曲線は以下の通り。

5年生存割合は50%、95%信頼区間は35-63%。

生存期間中央値は4.2年、95%信頼区間は2.4年-未到達だった。

3)性別ごとの生命予後

有意差こそついていないものの、生存曲線はきれいに分かれており、やはり女性の方が予後がいい。

4)組織型ごとの生命予後

小細胞がんの予後が悪いのは言うまでもないが、腺がんと扁平上皮がんの間には5年目まではそれほどの差異はない。

5)臨床病期ごとの生命予後

患者数が10人を超えているIA期、IB期、IV期に着目する。

IV期の患者が予後が悪いのは当たり前だが、IB期よりもIA期の方が予後不良なのが目に留まる。

本来もっとも予後の良いIA期の患者の5年生存割合が64%に留まっているのは気がかりである。

6)EGFR遺伝子変異

2011年度は腺がんのみならず扁平上皮がんの一部でもEGFR遺伝子変異が確認されたので、全員を対象としてEGFR遺伝子変異の有無で生命予後を見た。

生存曲線はきれいに上下に分かれているが、p=0.14と有意差はつかなかった。

それでも、EGFR遺伝子変異陽性では生存期間中央値8.9年、5年生存割合58%(95%信頼区間は33-76%)であり、対するEGFR遺伝子変異陰性では生存期間中央値3.2年、5年生存割合45%(95%信頼区間は27-61%)だった。

続いて、腺がんの患者に限ってEGFR遺伝子変異と生命予後の関係性を見てみた。

これも生存曲線はきれいに上下に分かれているが、p=0.099で有意水準に達しなかった。

とはいえ、EGFR遺伝子変異陽性なら生存期間中央値未到達、5年生存割合は65%に達している。

7)IIIB-IV期腺がんの生命予後

IIIB-IV期の腺がん患者が11人いたので、この群のみを抽出して解析してみた。

生存期間中央値は2.0年、5年生存割合は18%、95%信頼区間は2.9-44%だった。

6人に1人は5年生存しているわけで、大いに健闘していると言っていいだろう。

EGFR遺伝子変異別に解析してみると、少数での検討にも関わらず明らかに違いが見られる。

EGFR遺伝子変異陰性では生存期間中央値はわずか0.39年、EGFR遺伝子変異陽性では生存期間中央値2.8年、5年生存割合は29%、95%信頼区間は4.1-61%、p=0.0082と有意差を以てEGFR遺伝子変異陽性の方が予後良好だった。

2021年05月05日

2010年度のデータベースから

2010年度のデータベースをまとめてみた。

統計解析にはEZRを用いた。

今日はExcelのデータをEZRに読み込ませるのにかなり苦労した。

1)患者背景

この時期に確定診断した原発性肺がんの患者総数は56人。

年齢中央値は72歳、最高齢は84歳。

男性は32人、57%と、2009年度よりは女性の患者が増えている印象を受ける。

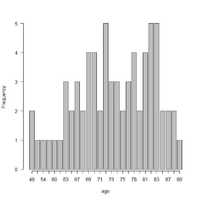

年齢分布をみると、70-75歳にピークがあるのは2009年度と変わらない。

組織型では腺がんが圧倒的多数を占めており、2/3に及ぶ。

その他では、腺扁平上皮がんが1人、分類不能が2人だった。

臨床病期別にみると、IV期が最多で、IA期、IIIB期、IIIA期と続く。

III-IV期を切除困難・不能と考えるならば、60%がそのように分類される。

EGFR遺伝子変異陽性患者は15人で、全て腺がん患者、女性が12人で男性3人という内訳だった。

その他の遺伝子異常は見つからなかった。

2)全体の生命予後

56人全員を対象とした生存曲線は以下の通り。

5年生存割合は45%、95%信頼区間は31%-57%。

10年生存割合は25%、95%信頼区間は14%-39%。

生存期間中央値は1.9年だった。

3)性別ごとの生命予後

2008年度、2009年度とは異なる傾向が見られる。

確定診断から2年間はほとんど性差が見られない。

2年間を耐え忍んでからの女性は長生きしていて、まるで免疫チェックポイント阻害薬を使用した患者の生存曲線を見ているようだ。

4)組織型ごとの生命予後

2010年度においては、腺がんと扁平上皮がんの生存曲線の関係は、女性と男性の生存曲線の関係に近い。

実際のところ、女性24人のうち腺がんは21人、扁平上皮がんは0人であるのに対し、男性32人のうち腺がんは16人、扁平上皮がんは10人で、p=0.0034で有意な相関がある。

相変わらず小細胞がんは予後最悪で、確定診断から2年間生き延びる人はいなかった。

5)臨床病期ごとの生命予後

ここでは、IA期、IIIB期、IV期がそれぞれ10人を超える患者を要しているので、抽出して検討する。

IA>IIIB>IV期と妥当な順で予後良好なことがわかる。

6)腺がんとEGFR遺伝子変異

2009年度と同様、腺がん全体でEGFR遺伝子変異の有無により生命予後に差が出るかどうかを見てみた。

p=0.20と有意水準には達しなかったが、生存曲線は上下に分かれており、EGFR遺伝子変異陽性の方が生命予後が良さそうだ。

臨床病期との相関を見てみたがp=0.30と有意な相関は認められず、EGFR遺伝子変異陽性の方が早期に診断されたというわけでもない。

7)IIIB-IV期腺がんの生命予後

IIIB期、IV期の切除不能腺がん患者が併せて17人いたので、この群のみを抽出して解析してみた。

生存期間中央値は0.73年、5年生存割合は12%、95%信頼区間は2%-31%だった。

5年生存者がいただけでも僥倖というべきか、EGFR遺伝子変異陽性者が6人含まれることを考えるともう少し長生きしてほしかったというべきか。

EGFR遺伝子変異の有無で解析してみると。

きれいに並行に走る生存曲線になった。

当初2年間だけで考えれば、3-4ヶ月程度の生存期間上乗せがあるというところだろうか。

p値は0.35で両群間に有意差はない。

統計解析にはEZRを用いた。

今日はExcelのデータをEZRに読み込ませるのにかなり苦労した。

1)患者背景

この時期に確定診断した原発性肺がんの患者総数は56人。

年齢中央値は72歳、最高齢は84歳。

男性は32人、57%と、2009年度よりは女性の患者が増えている印象を受ける。

年齢分布をみると、70-75歳にピークがあるのは2009年度と変わらない。

組織型では腺がんが圧倒的多数を占めており、2/3に及ぶ。

その他では、腺扁平上皮がんが1人、分類不能が2人だった。

臨床病期別にみると、IV期が最多で、IA期、IIIB期、IIIA期と続く。

III-IV期を切除困難・不能と考えるならば、60%がそのように分類される。

EGFR遺伝子変異陽性患者は15人で、全て腺がん患者、女性が12人で男性3人という内訳だった。

その他の遺伝子異常は見つからなかった。

2)全体の生命予後

56人全員を対象とした生存曲線は以下の通り。

5年生存割合は45%、95%信頼区間は31%-57%。

10年生存割合は25%、95%信頼区間は14%-39%。

生存期間中央値は1.9年だった。

3)性別ごとの生命予後

2008年度、2009年度とは異なる傾向が見られる。

確定診断から2年間はほとんど性差が見られない。

2年間を耐え忍んでからの女性は長生きしていて、まるで免疫チェックポイント阻害薬を使用した患者の生存曲線を見ているようだ。

4)組織型ごとの生命予後

2010年度においては、腺がんと扁平上皮がんの生存曲線の関係は、女性と男性の生存曲線の関係に近い。

実際のところ、女性24人のうち腺がんは21人、扁平上皮がんは0人であるのに対し、男性32人のうち腺がんは16人、扁平上皮がんは10人で、p=0.0034で有意な相関がある。

相変わらず小細胞がんは予後最悪で、確定診断から2年間生き延びる人はいなかった。

5)臨床病期ごとの生命予後

ここでは、IA期、IIIB期、IV期がそれぞれ10人を超える患者を要しているので、抽出して検討する。

IA>IIIB>IV期と妥当な順で予後良好なことがわかる。

6)腺がんとEGFR遺伝子変異

2009年度と同様、腺がん全体でEGFR遺伝子変異の有無により生命予後に差が出るかどうかを見てみた。

p=0.20と有意水準には達しなかったが、生存曲線は上下に分かれており、EGFR遺伝子変異陽性の方が生命予後が良さそうだ。

臨床病期との相関を見てみたがp=0.30と有意な相関は認められず、EGFR遺伝子変異陽性の方が早期に診断されたというわけでもない。

7)IIIB-IV期腺がんの生命予後

IIIB期、IV期の切除不能腺がん患者が併せて17人いたので、この群のみを抽出して解析してみた。

生存期間中央値は0.73年、5年生存割合は12%、95%信頼区間は2%-31%だった。

5年生存者がいただけでも僥倖というべきか、EGFR遺伝子変異陽性者が6人含まれることを考えるともう少し長生きしてほしかったというべきか。

EGFR遺伝子変異の有無で解析してみると。

きれいに並行に走る生存曲線になった。

当初2年間だけで考えれば、3-4ヶ月程度の生存期間上乗せがあるというところだろうか。

p値は0.35で両群間に有意差はない。

2021年05月04日

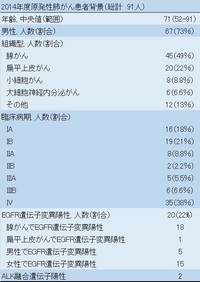

2009年度のデータベースから

2009年度のデータベース内容をまとめてみた。

統計解析にはEZRを用いた。

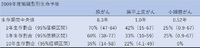

1)患者背景

この時期に確定診断した患者の総数は42人。

年齢中央値は75歳、最高齢は85歳。

男性が32人、76%と、実に3/4を占める。

患者の年齢分布をみると、70歳以上が多い。

組織型の分布は、腺がんが半分、扁平上皮がんが3割、小細胞がんが1割程度と、診療実態に近い印象を受ける。

その他は腺扁平表皮がん1人、大細胞神経内分泌がん1人、腺がんと扁平上皮がんの同時多発1人という内訳だった。

2008年度とは異なり、EGFR遺伝子変異陽性の患者が8人確認され、全体の19%を占めた。

8人中7人は腺がんの患者だったが、1人は扁平上皮がんから検出された(もっとも、今となっては扁平上皮がんの患者のEGFR遺伝子変異検索自体をしないだろうが)。

臨床病期別ではIA期の患者が多く、後に示すように生命予後はよい傾向にあった。

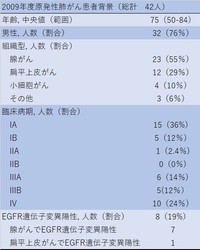

2)全体の生命予後

42人全員を対象とした生存曲線はこの通り。

5年生存割合は47%、95%信頼区間は32%-61%。

10年生存割合は28%、95%信頼区間は14%-44%。

生存期間中央値は4.5年。

3)性別ごとの生命予後

有意差こそつかなかった(p=0.15)が、2008年度と似た傾向が見られる。

4)組織型ごとの生命予後

2009年度は有意差はつかず。

ただし、なんとなく腺がん>扁平上皮がん>小細胞がんの順で生命予後が良さそう。

5)臨床病期ごとの生命予後

各病期ごとの患者数が少ないので大したことは言えないが、IA期やIB期の患者を見ると、5年経過後10年までに結構な数の患者が亡くなっていることがわかる。

6)腺がんとEGFR遺伝子変異

2009年度はIV期の腺がん患者が少なかったため、腺がん全体でEGFR遺伝子変異の有無で生命予後に差が出るかどうかを見てみた。

p値は0.36で有意水準に届かず、差は出なかった。

統計解析にはEZRを用いた。

1)患者背景

この時期に確定診断した患者の総数は42人。

年齢中央値は75歳、最高齢は85歳。

男性が32人、76%と、実に3/4を占める。

患者の年齢分布をみると、70歳以上が多い。

組織型の分布は、腺がんが半分、扁平上皮がんが3割、小細胞がんが1割程度と、診療実態に近い印象を受ける。

その他は腺扁平表皮がん1人、大細胞神経内分泌がん1人、腺がんと扁平上皮がんの同時多発1人という内訳だった。

2008年度とは異なり、EGFR遺伝子変異陽性の患者が8人確認され、全体の19%を占めた。

8人中7人は腺がんの患者だったが、1人は扁平上皮がんから検出された(もっとも、今となっては扁平上皮がんの患者のEGFR遺伝子変異検索自体をしないだろうが)。

臨床病期別ではIA期の患者が多く、後に示すように生命予後はよい傾向にあった。

2)全体の生命予後

42人全員を対象とした生存曲線はこの通り。

5年生存割合は47%、95%信頼区間は32%-61%。

10年生存割合は28%、95%信頼区間は14%-44%。

生存期間中央値は4.5年。

3)性別ごとの生命予後

有意差こそつかなかった(p=0.15)が、2008年度と似た傾向が見られる。

4)組織型ごとの生命予後

2009年度は有意差はつかず。

ただし、なんとなく腺がん>扁平上皮がん>小細胞がんの順で生命予後が良さそう。

5)臨床病期ごとの生命予後

各病期ごとの患者数が少ないので大したことは言えないが、IA期やIB期の患者を見ると、5年経過後10年までに結構な数の患者が亡くなっていることがわかる。

6)腺がんとEGFR遺伝子変異

2009年度はIV期の腺がん患者が少なかったため、腺がん全体でEGFR遺伝子変異の有無で生命予後に差が出るかどうかを見てみた。

p値は0.36で有意水準に届かず、差は出なかった。

2021年05月04日

2008年度のデータベースから

連休中にふと思い立って、データベースの整理を始めた。

国立がん研究センターが公表した以下のプレスリリースに触発された。

https://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/2021/0427_3/index.html

2008年度の内容をまとめてみた。

統計解析にはEZRを用いた。

1)患者背景

この時期に確定診断した患者の総数は38人。

年齢中央値は72歳、最高齢は88歳。

50代後半以降の患者ばかりで、若い患者はいなかった。

男性が24人で、全体の63%を占めている。

組織型別にみると、半数強が腺がんで、扁平上皮がんと小細胞がんが1/6ずつとそれほど多くない。

その他は大細胞神経内分泌がん1人、多型がん1人、大細胞がん1人、同定不能3人だった。

臨床病期別にみると、IA期とIV期に二極化していた。

2)全体の生命予後

38人全員を対象とした生存曲線はこの通り。

全ての年齢層、組織型、臨床病期の患者を含むので、乱暴な解析と言われればそれまでだが、患者数が少ないから仕方がない。

5年生存割合は37%、95%信頼区間は22%-52%。

10年生存割合は26%、95%信頼区間は13%-41%。

生存期間中央値は2.0年。

3)性別ごとの生命予後

こういう解析はあまりされないが、見事に有意差がついた。

背景として、女性はほぼ全員が腺がんで小細胞がんは1人しかおらず、その分男性に小細胞がんと扁平上皮がんが多い(p=0.012)ということが関わっていそうだ。

4)組織型ごとの生命予後

どうみても腺がんがよい(p<0.001)。

腺がんの患者に早期診断、根治切除の患者が多かったのかと思いきや、少なくとも扁平上皮がんとの比較ではそうでもない(I-II期の患者は、腺がんで20人中11人、対して扁平上皮がんでは6人中4人)。

5)臨床病期ごとの生命予後

IA期、IB期の患者の生命予後が悪いのが目につく。

IA期の5年生存割合は64%(95%信頼区間30-85%)、IB期は50%(95%信頼区間11-80%)に過ぎない。

IV期の5年生存割合は8.3%(95%信頼区間0.5-31%)、生存期間中央値は0.62年と、今の水準からすると惨憺たる内容だ。

6)IV期腺がんの生命予後

2008年度診断のIV期腺がん患者でも、5年生存割合が17%に達しているのは誇らしい。

この時期の患者には、ドライバー遺伝子変異陽性の患者がいなかったのだから。

国立がん研究センターが公表した以下のプレスリリースに触発された。

https://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/2021/0427_3/index.html

2008年度の内容をまとめてみた。

統計解析にはEZRを用いた。

1)患者背景

この時期に確定診断した患者の総数は38人。

年齢中央値は72歳、最高齢は88歳。

50代後半以降の患者ばかりで、若い患者はいなかった。

男性が24人で、全体の63%を占めている。

組織型別にみると、半数強が腺がんで、扁平上皮がんと小細胞がんが1/6ずつとそれほど多くない。

その他は大細胞神経内分泌がん1人、多型がん1人、大細胞がん1人、同定不能3人だった。

臨床病期別にみると、IA期とIV期に二極化していた。

2)全体の生命予後

38人全員を対象とした生存曲線はこの通り。

全ての年齢層、組織型、臨床病期の患者を含むので、乱暴な解析と言われればそれまでだが、患者数が少ないから仕方がない。

5年生存割合は37%、95%信頼区間は22%-52%。

10年生存割合は26%、95%信頼区間は13%-41%。

生存期間中央値は2.0年。

3)性別ごとの生命予後

こういう解析はあまりされないが、見事に有意差がついた。

背景として、女性はほぼ全員が腺がんで小細胞がんは1人しかおらず、その分男性に小細胞がんと扁平上皮がんが多い(p=0.012)ということが関わっていそうだ。

4)組織型ごとの生命予後

どうみても腺がんがよい(p<0.001)。

腺がんの患者に早期診断、根治切除の患者が多かったのかと思いきや、少なくとも扁平上皮がんとの比較ではそうでもない(I-II期の患者は、腺がんで20人中11人、対して扁平上皮がんでは6人中4人)。

5)臨床病期ごとの生命予後

IA期、IB期の患者の生命予後が悪いのが目につく。

IA期の5年生存割合は64%(95%信頼区間30-85%)、IB期は50%(95%信頼区間11-80%)に過ぎない。

IV期の5年生存割合は8.3%(95%信頼区間0.5-31%)、生存期間中央値は0.62年と、今の水準からすると惨憺たる内容だ。

6)IV期腺がんの生命予後

2008年度診断のIV期腺がん患者でも、5年生存割合が17%に達しているのは誇らしい。

この時期の患者には、ドライバー遺伝子変異陽性の患者がいなかったのだから。