2017年12月23日

本当に、インフルエンザワクチン、うっていいですか?

結局、ペンブロリズマブ投与継続中の患者さん、インフルエンザワクチンを接種した。

その翌日から感冒様症状と右下腹部痛が出現した。

ちょっと薄気味悪い。

ペンブロリズマブを使用していなければ、副反応として片付けられるが、「右下腹部痛」というのはなんとも気色悪い。

引き続く下痢、血便、大腸カメラ、ステロイド、インフリキシマブ、ペンブロリズマブ投与終了、など、いろんなキーワードが頭をかすめた。

前提として、なるべく周囲の人に気付かれずに治療を続けたいという患者希望がある。

胸膜播種、胸水貯留によるIV期腺癌、ドライバー遺伝子変異は全て陰性、PD-L1発現30%。

初回治療のペメトレキセド単剤治療で病勢進行後、二次治療としてペンブロリズマブを導入。

ペンブロリズマブ開始から120日を越えたため、先日PETで効果判定を行い、病勢安定の判断。

腫瘍マーカーはやや減少傾向、本人の体力も保たれており、これまでの有害事象はG1の多形紅斑のみ。

三次治療以降はS-1やドセタキセルを考えざるを得ない状況で、出来る限りペンブロリズマブで引っ張りたいと思っている。

そんなわけで、インフルエンザワクチンのせいでペンブロリズマブ投与終了に追い込まれては、痛恨の一撃である。

幸い、症状は自然軽快傾向のため、近日中にペンブロリズマブを投与する予定。

ただし、その後にどういう経過をたどるか、引き続き注視する必要がある。

先日、本ブログで「インフルエンザワクチン、うっていいですか?」という記事を書いた。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e920450.html

これを読んでくださったある製薬会社の方から、「こんな話もあるようですよ」と情報提供を頂いた。

どうもありがとうございます。

こういうことがあると、身銭を切って、余暇をつぶしてブログを書くのも、悪くないなと思います。

2017年の米国臨床腫瘍学会年次総会で公表された内容のよう。

これを読んじゃうと、来シーズン以降は免疫チェックポイント阻害薬を使っている、使う予定のある患者さんに、インフルエンザワクチンを勧める気にはなれない。

インフルエンザワクチンをうたなくてインフルエンザにかかるのと、インフルエンザをうってその後の免疫チェックポイント阻害薬が使えなくなるような有害事象に苛まれるのでは、事の重大さが大きく異なるような気がする。

我が国でも同じような考え方で、

・季節性インフルエンザワクチン

・肺炎球菌ワクチン

接種について、免疫チェックポイント治療導入前、治療導入後、治療導入後でワクチン接種後の変化を調査するような観察研究を組んではどうだろうか。

肺炎球菌ワクチンについては、免疫チェックポイント治療導入前に接種済みの方もいるだろうから、インフルエンザワクチンとは違った配慮が必要だろう。

さらにいえば、ワクチン接種患者における治療効果がどのようだったかも見てみたい。

有害事象は増えるけど、治療効果も高まると言われれば、おのずと治療戦術も変わってくる。

がん研究者、免疫学研究者、感染症研究者が協力してことにあたる、よいモデルケースだと思うのだが。

Immune response and adverse events to influenza vaccine in cancer patients undergoing PD-1 blockade.

Heinz Philipp Laubli, et al

DOI: 10.1200/JCO.2017.35.15_suppl.e14523 Journal of Clinical Oncology 35, no. 15_suppl - published online before print.

背景:

がんを患っている患者は、季節性インフルエンザウイルスに感染すると合併症を発症するリスクがある。現行のガイドラインでは、PD-1に関連した治療を受けている患者に対して、禁忌でない限りはインフルエンザ不活化ワクチン接種を受けてもよい、と記載している。今回の観察研究では、免疫チェックポイント阻害薬による治療を受けている患者に対するインフルエンザワクチン接種による免疫反応と安全性について調査した。

方法:

ニボルマブもしくはペンブロリズマブの投与を少なくとも1回は受けたことのある進行がんの患者に対し、2015年10月から11月の間に三価不活化インフルエンザワクチンの接種を行った。患者の配偶者に対しても同様のワクチン接種を行い、年齢調整健常コントロール群とした。インフルエンザワクチンに対する抗体価をHI法を用いて接種7日後、30日後、60日後、180日後に測定した。末梢血中のサイトカイン・ケモカインや免疫担当細胞の動態も、がん患者においては同じタイミングで分析した。免疫関連有害事象は、CTCEA version 4.0で評価した。

結果:

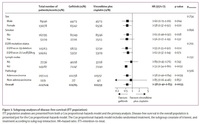

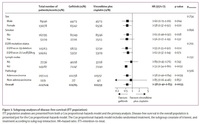

患者群は23人、年齢調整健常コントロール群は7人だった。PD-1抗体による治療開始からインフルエンザワクチン接種までの期間中央値は74日間だった。22人はニボルマブで、1人はペンブロリズマブで治療されていた。非小細胞肺がん患者が16人、腎細胞がん患者が3人、悪性黒色腫患者が3人だった。全体で、12人(52.2%)の患者が免疫関連有害事象を経験し、そのうち6人(26.1%)はGrade 3 / 4に該当した。これらの頻度は、文献的に報告されている一般の免疫関連有害事象頻度より高率だった。Grade 3 / 4の免疫関連有害事象は、大腸炎(2人)、脳炎(1人)、血管炎(1人)、肺臓炎(1人)、末梢神経障害(1人)という内訳だった。ワクチンに対する抗体価の経時的変化は認めなかった。末梢血中の白血球数、サイトカイン・炎症性ケモカインレベルは、ワクチン接種の前後で変化なかった。ワクチン接種部位の局所的な、想定外の有害事象は認めなかった。

結論:

季節性インフルエンザワクチン接種による効果は、今回対象とした患者群では十分得られていた。しかし、想定外の出来事として、免疫関連有害事象の頻度が高まっていた。より大規模な調査とそれによるメカニズムの解明が望まれる。

その翌日から感冒様症状と右下腹部痛が出現した。

ちょっと薄気味悪い。

ペンブロリズマブを使用していなければ、副反応として片付けられるが、「右下腹部痛」というのはなんとも気色悪い。

引き続く下痢、血便、大腸カメラ、ステロイド、インフリキシマブ、ペンブロリズマブ投与終了、など、いろんなキーワードが頭をかすめた。

前提として、なるべく周囲の人に気付かれずに治療を続けたいという患者希望がある。

胸膜播種、胸水貯留によるIV期腺癌、ドライバー遺伝子変異は全て陰性、PD-L1発現30%。

初回治療のペメトレキセド単剤治療で病勢進行後、二次治療としてペンブロリズマブを導入。

ペンブロリズマブ開始から120日を越えたため、先日PETで効果判定を行い、病勢安定の判断。

腫瘍マーカーはやや減少傾向、本人の体力も保たれており、これまでの有害事象はG1の多形紅斑のみ。

三次治療以降はS-1やドセタキセルを考えざるを得ない状況で、出来る限りペンブロリズマブで引っ張りたいと思っている。

そんなわけで、インフルエンザワクチンのせいでペンブロリズマブ投与終了に追い込まれては、痛恨の一撃である。

幸い、症状は自然軽快傾向のため、近日中にペンブロリズマブを投与する予定。

ただし、その後にどういう経過をたどるか、引き続き注視する必要がある。

先日、本ブログで「インフルエンザワクチン、うっていいですか?」という記事を書いた。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e920450.html

これを読んでくださったある製薬会社の方から、「こんな話もあるようですよ」と情報提供を頂いた。

どうもありがとうございます。

こういうことがあると、身銭を切って、余暇をつぶしてブログを書くのも、悪くないなと思います。

2017年の米国臨床腫瘍学会年次総会で公表された内容のよう。

これを読んじゃうと、来シーズン以降は免疫チェックポイント阻害薬を使っている、使う予定のある患者さんに、インフルエンザワクチンを勧める気にはなれない。

インフルエンザワクチンをうたなくてインフルエンザにかかるのと、インフルエンザをうってその後の免疫チェックポイント阻害薬が使えなくなるような有害事象に苛まれるのでは、事の重大さが大きく異なるような気がする。

我が国でも同じような考え方で、

・季節性インフルエンザワクチン

・肺炎球菌ワクチン

接種について、免疫チェックポイント治療導入前、治療導入後、治療導入後でワクチン接種後の変化を調査するような観察研究を組んではどうだろうか。

肺炎球菌ワクチンについては、免疫チェックポイント治療導入前に接種済みの方もいるだろうから、インフルエンザワクチンとは違った配慮が必要だろう。

さらにいえば、ワクチン接種患者における治療効果がどのようだったかも見てみたい。

有害事象は増えるけど、治療効果も高まると言われれば、おのずと治療戦術も変わってくる。

がん研究者、免疫学研究者、感染症研究者が協力してことにあたる、よいモデルケースだと思うのだが。

Immune response and adverse events to influenza vaccine in cancer patients undergoing PD-1 blockade.

Heinz Philipp Laubli, et al

DOI: 10.1200/JCO.2017.35.15_suppl.e14523 Journal of Clinical Oncology 35, no. 15_suppl - published online before print.

背景:

がんを患っている患者は、季節性インフルエンザウイルスに感染すると合併症を発症するリスクがある。現行のガイドラインでは、PD-1に関連した治療を受けている患者に対して、禁忌でない限りはインフルエンザ不活化ワクチン接種を受けてもよい、と記載している。今回の観察研究では、免疫チェックポイント阻害薬による治療を受けている患者に対するインフルエンザワクチン接種による免疫反応と安全性について調査した。

方法:

ニボルマブもしくはペンブロリズマブの投与を少なくとも1回は受けたことのある進行がんの患者に対し、2015年10月から11月の間に三価不活化インフルエンザワクチンの接種を行った。患者の配偶者に対しても同様のワクチン接種を行い、年齢調整健常コントロール群とした。インフルエンザワクチンに対する抗体価をHI法を用いて接種7日後、30日後、60日後、180日後に測定した。末梢血中のサイトカイン・ケモカインや免疫担当細胞の動態も、がん患者においては同じタイミングで分析した。免疫関連有害事象は、CTCEA version 4.0で評価した。

結果:

患者群は23人、年齢調整健常コントロール群は7人だった。PD-1抗体による治療開始からインフルエンザワクチン接種までの期間中央値は74日間だった。22人はニボルマブで、1人はペンブロリズマブで治療されていた。非小細胞肺がん患者が16人、腎細胞がん患者が3人、悪性黒色腫患者が3人だった。全体で、12人(52.2%)の患者が免疫関連有害事象を経験し、そのうち6人(26.1%)はGrade 3 / 4に該当した。これらの頻度は、文献的に報告されている一般の免疫関連有害事象頻度より高率だった。Grade 3 / 4の免疫関連有害事象は、大腸炎(2人)、脳炎(1人)、血管炎(1人)、肺臓炎(1人)、末梢神経障害(1人)という内訳だった。ワクチンに対する抗体価の経時的変化は認めなかった。末梢血中の白血球数、サイトカイン・炎症性ケモカインレベルは、ワクチン接種の前後で変化なかった。ワクチン接種部位の局所的な、想定外の有害事象は認めなかった。

結論:

季節性インフルエンザワクチン接種による効果は、今回対象とした患者群では十分得られていた。しかし、想定外の出来事として、免疫関連有害事象の頻度が高まっていた。より大規模な調査とそれによるメカニズムの解明が望まれる。

2017年12月20日

グリーフケア

現在担当している患者さんのお話を少し。

もともと、うつ状態で神経内科に、高血圧で当科に、膵臓良性腫瘍で消化器内科に定期受診していた女性の患者さん。

ご主人も肺気腫を患っておられるとのことで、数年前から一緒に通ってくるようになった。

ご本人は不安がち、ご主人は良くも悪くも楽天的。

服薬コンプライアンスの悪いご主人を、本人がいさめる、という夫婦漫才が、診察室での日常だった。

そんな中、ご主人の病状に悪い兆しが出始める。

治療に難渋する貧血が出始めた。

他院の血液内科に紹介したところ、骨髄異形成症候群とのこと。

定期的に併診していただくことになった。

今年の夏になって、さらにご主人の病状に変化が訪れる。

急性白血病転化したのだ。

入院して抗がん薬治療を受けるも、不運にも急性間質性肺炎を合併し、晩夏に亡くなってしまわれた。

そんなわけで、ご本人のうつは悪化する。

大切なご主人を亡くされて、一人暮らしになったわけだから、無理もない。

それでも頑張っていたのだが、1か月くらい引きこもりがちになり、食事ものどを通らず、微熱があるとのこと。

常に何かに追い立てられているようで気分が落ち着かない。

いっそ死んでしまいたいと思うこともあるが、娘がいるのでそれもできないと。

先週末、荷物を携えて入院希望で病院にお越しになった。

残念ながら入院病床がすぐには準備できず、今週早々に入院していただいた。

全身精査をしても、内科的には特別悪いところは見つからず。

いつもお世話になっている臨床心理士の先生に評価していただいたら、抑うつスクリーニングで重症の部類に入るとのこと。

今週中に、他院の精神保健指定医に相談することにした。

いわゆるグリーフケアを始めることになるのだろう。

グリーフケア

grief care

配偶者や子供、親などの家族、親しい友人などと死別した人が陥る、複雑な情緒的状態を分かち合い、深い悲しみから精神的に立ち直り、社会に適応できるように支援することをいう。グリーフgriefは深い悲しみや悲嘆を意味する英語で、悲嘆ケアや遺族ケア(bereavement care)ともよぶ。落胆や絶望体験を伴う遺族などのグリーフには、多くの場合、ショック期、喪失期、閉じこもり期、再生期という回復までの段階があり、この過程をグリーフワークgrief workやモーニングmourning(服喪)ワークという。このような精神状態は正常な心理反応であり、自然に回復する過程をとるが、これが抑圧されるなど正常に行われないと、病的悲嘆という、精神や身体的な疾患を伴って長期化することがある。

日本では2005年(平成17)4月25日に起こった西日本旅客鉄道の福知山線脱線事故を機に、グリーフケアが一般に知られるようになった。事故の遺族に対する継続的な取り組みの一環として、2009年聖トマス大学(兵庫県尼崎市)に日本初のグリーフケア専門の教育研究機関、グリーフケア研究所が、JR西日本あんしん社会財団の寄付により設立された。同研究所は2010年に上智大学(東京都千代田区)に移管された(研究所の所在地は大阪市北区の上智大学大阪サテライトキャンパス内)。

アメリカやイギリスでは、患者をみとった病院に遺族が死後も定期的に通い、現状に沿って医師やグリーフアドバイザーから助言を受けることが浸透している。日本では長い間にわたり、近親者や近隣住民との密着した人間関係、仏教の存在などによって悲嘆が癒やされてきたと考えられるが、このような慣習が急速に薄れ、核家族化や都市化が進んでいる現代では、悲しみに寄り添う存在や代替となるケアが求められている。[編集部]

.

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)/日本大百科全書(ニッポニカ)

今年最後の外来には、この患者さんも退院後初診で、奥さんの四十九日を終えてやってくる。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e915037.html

この年末のがん診療は、グリーフケアで暮れていく。

もともと、うつ状態で神経内科に、高血圧で当科に、膵臓良性腫瘍で消化器内科に定期受診していた女性の患者さん。

ご主人も肺気腫を患っておられるとのことで、数年前から一緒に通ってくるようになった。

ご本人は不安がち、ご主人は良くも悪くも楽天的。

服薬コンプライアンスの悪いご主人を、本人がいさめる、という夫婦漫才が、診察室での日常だった。

そんな中、ご主人の病状に悪い兆しが出始める。

治療に難渋する貧血が出始めた。

他院の血液内科に紹介したところ、骨髄異形成症候群とのこと。

定期的に併診していただくことになった。

今年の夏になって、さらにご主人の病状に変化が訪れる。

急性白血病転化したのだ。

入院して抗がん薬治療を受けるも、不運にも急性間質性肺炎を合併し、晩夏に亡くなってしまわれた。

そんなわけで、ご本人のうつは悪化する。

大切なご主人を亡くされて、一人暮らしになったわけだから、無理もない。

それでも頑張っていたのだが、1か月くらい引きこもりがちになり、食事ものどを通らず、微熱があるとのこと。

常に何かに追い立てられているようで気分が落ち着かない。

いっそ死んでしまいたいと思うこともあるが、娘がいるのでそれもできないと。

先週末、荷物を携えて入院希望で病院にお越しになった。

残念ながら入院病床がすぐには準備できず、今週早々に入院していただいた。

全身精査をしても、内科的には特別悪いところは見つからず。

いつもお世話になっている臨床心理士の先生に評価していただいたら、抑うつスクリーニングで重症の部類に入るとのこと。

今週中に、他院の精神保健指定医に相談することにした。

いわゆるグリーフケアを始めることになるのだろう。

グリーフケア

grief care

配偶者や子供、親などの家族、親しい友人などと死別した人が陥る、複雑な情緒的状態を分かち合い、深い悲しみから精神的に立ち直り、社会に適応できるように支援することをいう。グリーフgriefは深い悲しみや悲嘆を意味する英語で、悲嘆ケアや遺族ケア(bereavement care)ともよぶ。落胆や絶望体験を伴う遺族などのグリーフには、多くの場合、ショック期、喪失期、閉じこもり期、再生期という回復までの段階があり、この過程をグリーフワークgrief workやモーニングmourning(服喪)ワークという。このような精神状態は正常な心理反応であり、自然に回復する過程をとるが、これが抑圧されるなど正常に行われないと、病的悲嘆という、精神や身体的な疾患を伴って長期化することがある。

日本では2005年(平成17)4月25日に起こった西日本旅客鉄道の福知山線脱線事故を機に、グリーフケアが一般に知られるようになった。事故の遺族に対する継続的な取り組みの一環として、2009年聖トマス大学(兵庫県尼崎市)に日本初のグリーフケア専門の教育研究機関、グリーフケア研究所が、JR西日本あんしん社会財団の寄付により設立された。同研究所は2010年に上智大学(東京都千代田区)に移管された(研究所の所在地は大阪市北区の上智大学大阪サテライトキャンパス内)。

アメリカやイギリスでは、患者をみとった病院に遺族が死後も定期的に通い、現状に沿って医師やグリーフアドバイザーから助言を受けることが浸透している。日本では長い間にわたり、近親者や近隣住民との密着した人間関係、仏教の存在などによって悲嘆が癒やされてきたと考えられるが、このような慣習が急速に薄れ、核家族化や都市化が進んでいる現代では、悲しみに寄り添う存在や代替となるケアが求められている。[編集部]

.

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)/日本大百科全書(ニッポニカ)

今年最後の外来には、この患者さんも退院後初診で、奥さんの四十九日を終えてやってくる。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e915037.html

この年末のがん診療は、グリーフケアで暮れていく。

2017年12月19日

2017年版肺癌診療ガイドライン

2017年版肺癌診療ガイドラインが公表された。

https://www.haigan.gr.jp/modules/guideline/index.php?content_id=3

昨年の内容に比べると、やや抑制的にまとめられているような印象を受ける。

まだざっとしか眺めていないが、以下の治療については、記載されていない。

・未治療進行EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がんに対するオシメルチニブ

・局所進行非小細胞肺がんに対する放射線化学療法後のDurvalumab

・未治療進行非小細胞肺がんに対するプラチナ併用化学療法+免疫チェックポイント阻害薬

当局の承認状況も勘案されてのことだと思うが、昨年は検査・治療ともに未承認だったROS1陽性肺癌の治療が堂々と書き込まれていたことを考えると、温度差がある。

今回のガイドラインの方が、我が国の肺がん治療の「いま」を反映している気がする。

どちらがいい、悪いというわけではないが、たとえ毎年ガイドラインが改定されるとしても、わずかなタイムラグが生じるのは仕方のないことだろう。

https://www.haigan.gr.jp/modules/guideline/index.php?content_id=3

昨年の内容に比べると、やや抑制的にまとめられているような印象を受ける。

まだざっとしか眺めていないが、以下の治療については、記載されていない。

・未治療進行EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がんに対するオシメルチニブ

・局所進行非小細胞肺がんに対する放射線化学療法後のDurvalumab

・未治療進行非小細胞肺がんに対するプラチナ併用化学療法+免疫チェックポイント阻害薬

当局の承認状況も勘案されてのことだと思うが、昨年は検査・治療ともに未承認だったROS1陽性肺癌の治療が堂々と書き込まれていたことを考えると、温度差がある。

今回のガイドラインの方が、我が国の肺がん治療の「いま」を反映している気がする。

どちらがいい、悪いというわけではないが、たとえ毎年ガイドラインが改定されるとしても、わずかなタイムラグが生じるのは仕方のないことだろう。

2017年12月18日

インフルエンザワクチン、うっていいですか?

ペンブロリズマブを使っている患者さんから、

「インフルエンザワクチン、うっていいですか?」

と聞かれた。

困ってしまった。

免疫を賦活する治療をしている最中に、ワクチンをうったらどうなるのか。

ブースト効果っぽく、効果が高まるのか。

過剰な免疫反応が起きて、大変なことになるのか。

最近、回を重ねるごとに多型紅斑がひどくなってきているので、なおさら気になった。

販売元に問い合わせたところ、

「生ワクチンは使えませんが、季節性インフルエンザのワクチンは、問題ないですよ」

とのこと。

ちょうど院内に在庫があったので、それではということで本日使用した。

何も起こりませんように。

「インフルエンザワクチン、うっていいですか?」

と聞かれた。

困ってしまった。

免疫を賦活する治療をしている最中に、ワクチンをうったらどうなるのか。

ブースト効果っぽく、効果が高まるのか。

過剰な免疫反応が起きて、大変なことになるのか。

最近、回を重ねるごとに多型紅斑がひどくなってきているので、なおさら気になった。

販売元に問い合わせたところ、

「生ワクチンは使えませんが、季節性インフルエンザのワクチンは、問題ないですよ」

とのこと。

ちょうど院内に在庫があったので、それではということで本日使用した。

何も起こりませんように。

2017年12月18日

ものさし

黒柳徹子さんの「窓際のトットちゃん」を読んだ。

感想を書いて送ってくださった方だけでも、読者は5歳のお子さんから、103歳のお年寄りにまで及んだそうだ。

自分のために書いてるブログ、と最近しょっちゅう言っているけれど、こういう本との出会いがあると、心揺らぐ。

そんなわけで、今回は「ものさし」の話を書いてみる。

治療を選ぶときのめやす、と言い換えてもいい。

治療選択をする上での主なものさし。

多分、だいたいこんな感じ。

他にもいろいろあるけれど。

なんたら期間、というものさしでは、数え始めの日は状況によって異なる。

実臨床では、肺がんと診断した日が数え始めの日。

治療に関する臨床試験では、その治療に割り付けられた日、もしくは治療を開始した日が数え始めの日。

・全生存期間

日数を数え始めてから、患者が死亡するまで。

原因は問わない。

・無再発生存期間

手術後に、肺がんが再発するか、患者が死亡するか、どちらかが起こるまでの期間。

・無増悪生存期間

進行肺がんの薬物療法開始後、病状の悪化が確認されるか、患者が死亡するか、どちらかが起こるまでの期間。

・奏効割合

進行肺がんの薬物療法開始後、主な病巣が、だいたい半分くらいの大きさに縮んだ患者の割合。

昔は断面積を意識して二方向を量っていたけれど、今は病巣の一番長いところを量る。

・有害事象

細かい話を省けば、早い話が副作用。

脱毛がいやだ、ということで治療を受けない人も結構いるのでは。

それぞれの治療にどんな副作用が起こりやすいかは、治療選択をする上では大切。

仕事を続けながら治療を受けるとき、そりゃあ髪の毛は抜けない方がいい。

治療開始後3週間たって、突然職場で髪の毛がバサバサ抜け始めたら、きっと職場のみんなはびっくりする。

・パフォーマンス・ステータス

患者の体力。

ひどい話だ、と思われるかもしれないが、一定の体力がなければ肺がんの治療を受けられない。

肺がんのせいで体力が損なわれている、と分かっていても、治療できない。

体力のない人に無理に抗がん薬治療をすると、副作用で患者が死んでしまうからだ。

だけど、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬が出てきて、パフォーマンス・ステータスの考え方も見直すべき時期に来ている気がする。

なぜって、体力がないから治療できません、なんて、どう考えてもひどい話だからだ。

「あなたは重症の肺がんで体力がないから、抗がん薬治療は出来ません」

という説明は一般に受け入れられている(と医療者は思っている)が、

「あなたは重症の肺炎で体力がないから、抗菌薬治療は出来ません」

という説明は、明らかに医療倫理的な問題がある。

我々には上の二文の違いが分かるが、多分一般の皆さんには分かりにくい。

きっと、きちんと説明したとしても、根本的なところでは納得してもらえないだろう。

以前の職場で、

「あなたはパフォーマンス・ステータスが3だから、当院でできる治療はありません。元の病院で治療を受けてください」

と外来担当医が初対面の患者・家族に話しているのを、何度も見た。

肺がんの診療って、一般の診療とはかけ離れてるんだなって、正直言って思った。

・患者の理解力

「肺がんって、どんな病気なのか」

「何のために治療をするのか」

「治療をすると、どんなことが起こりうるのか」

こうしたことが理解できない患者さんには、治療ができない。

私が今勤めている病院には、こんな患者さんがたくさんくる。

・治療の値段

安い方がいいに決まっている。

だが、往々にして新しい治療ほど高くなる。

ちょっとくらいの生存期間延長効果の違いがあっても、安い方が選ばれる、ということは、結構あるのではないか。

・治療の手軽さ

同じくらいの効果が得られるなら、簡単な方がいい。

4日間かかる点滴よりも、10分で終わる点滴の方がいい。

点滴よりも、内服の方がいい。

患者もそうだし、医療従事者もそうだ。

ちょっとくらいの生存期間延長効果の違いがあっても、手軽な方が選ばれる、ということは、結構あるのではないか。

・クオリティ・オブ・ライフ(QoL)

簡単に言えば、その治療を受けて、患者の生活が患者の望むものに近づいたかどうかだ。

痛みが軽くなる。

息切れが軽くなる。

歩けるようになる。

仕事に行けるようになる。

伴侶と旅行に行けるようになる。

ときには、治療しない方がクオリティ・オブ・ライフが高いことがある。

生存期間の延長を優先するのか、より快適な生活を優先するのか、ときには二者択一を迫られる。

感想を書いて送ってくださった方だけでも、読者は5歳のお子さんから、103歳のお年寄りにまで及んだそうだ。

自分のために書いてるブログ、と最近しょっちゅう言っているけれど、こういう本との出会いがあると、心揺らぐ。

そんなわけで、今回は「ものさし」の話を書いてみる。

治療を選ぶときのめやす、と言い換えてもいい。

治療選択をする上での主なものさし。

多分、だいたいこんな感じ。

他にもいろいろあるけれど。

なんたら期間、というものさしでは、数え始めの日は状況によって異なる。

実臨床では、肺がんと診断した日が数え始めの日。

治療に関する臨床試験では、その治療に割り付けられた日、もしくは治療を開始した日が数え始めの日。

・全生存期間

日数を数え始めてから、患者が死亡するまで。

原因は問わない。

・無再発生存期間

手術後に、肺がんが再発するか、患者が死亡するか、どちらかが起こるまでの期間。

・無増悪生存期間

進行肺がんの薬物療法開始後、病状の悪化が確認されるか、患者が死亡するか、どちらかが起こるまでの期間。

・奏効割合

進行肺がんの薬物療法開始後、主な病巣が、だいたい半分くらいの大きさに縮んだ患者の割合。

昔は断面積を意識して二方向を量っていたけれど、今は病巣の一番長いところを量る。

・有害事象

細かい話を省けば、早い話が副作用。

脱毛がいやだ、ということで治療を受けない人も結構いるのでは。

それぞれの治療にどんな副作用が起こりやすいかは、治療選択をする上では大切。

仕事を続けながら治療を受けるとき、そりゃあ髪の毛は抜けない方がいい。

治療開始後3週間たって、突然職場で髪の毛がバサバサ抜け始めたら、きっと職場のみんなはびっくりする。

・パフォーマンス・ステータス

患者の体力。

ひどい話だ、と思われるかもしれないが、一定の体力がなければ肺がんの治療を受けられない。

肺がんのせいで体力が損なわれている、と分かっていても、治療できない。

体力のない人に無理に抗がん薬治療をすると、副作用で患者が死んでしまうからだ。

だけど、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬が出てきて、パフォーマンス・ステータスの考え方も見直すべき時期に来ている気がする。

なぜって、体力がないから治療できません、なんて、どう考えてもひどい話だからだ。

「あなたは重症の肺がんで体力がないから、抗がん薬治療は出来ません」

という説明は一般に受け入れられている(と医療者は思っている)が、

「あなたは重症の肺炎で体力がないから、抗菌薬治療は出来ません」

という説明は、明らかに医療倫理的な問題がある。

我々には上の二文の違いが分かるが、多分一般の皆さんには分かりにくい。

きっと、きちんと説明したとしても、根本的なところでは納得してもらえないだろう。

以前の職場で、

「あなたはパフォーマンス・ステータスが3だから、当院でできる治療はありません。元の病院で治療を受けてください」

と外来担当医が初対面の患者・家族に話しているのを、何度も見た。

肺がんの診療って、一般の診療とはかけ離れてるんだなって、正直言って思った。

・患者の理解力

「肺がんって、どんな病気なのか」

「何のために治療をするのか」

「治療をすると、どんなことが起こりうるのか」

こうしたことが理解できない患者さんには、治療ができない。

私が今勤めている病院には、こんな患者さんがたくさんくる。

・治療の値段

安い方がいいに決まっている。

だが、往々にして新しい治療ほど高くなる。

ちょっとくらいの生存期間延長効果の違いがあっても、安い方が選ばれる、ということは、結構あるのではないか。

・治療の手軽さ

同じくらいの効果が得られるなら、簡単な方がいい。

4日間かかる点滴よりも、10分で終わる点滴の方がいい。

点滴よりも、内服の方がいい。

患者もそうだし、医療従事者もそうだ。

ちょっとくらいの生存期間延長効果の違いがあっても、手軽な方が選ばれる、ということは、結構あるのではないか。

・クオリティ・オブ・ライフ(QoL)

簡単に言えば、その治療を受けて、患者の生活が患者の望むものに近づいたかどうかだ。

痛みが軽くなる。

息切れが軽くなる。

歩けるようになる。

仕事に行けるようになる。

伴侶と旅行に行けるようになる。

ときには、治療しない方がクオリティ・オブ・ライフが高いことがある。

生存期間の延長を優先するのか、より快適な生活を優先するのか、ときには二者択一を迫られる。

2017年12月17日

生き残る治療と埋もれる治療

新しい治療が開発されて、古い標準治療にとってかわる。

裏を返せば、新しい標準治療が確立されれば、古い治療は埋もれていく。

だけど、実際にはそうならないこともある。

誰も表立って言わないけれど、治療選択する上で、臨床試験における治療成績の好悪とは関係なく存在する、不文律がある。

その治療が取り組みやすいものかどうかだ。

不謹慎と言われるかもしれないが、間違いなくそうだ。

多分、一般の担当医が考えるであろう発想を並べてみる。

プラチナ併用化学療法では、シスプラチンよりもカルボプラチンが好きだ。

カルボプラチン+パクリタキセル+ベバシズマブよりも、シスプラチン+ペメトレキセドの方が好きだ。

シスプラチン+ペメトレキセドよりも、カルボプラチン+ペメトレキセドの方が好きだ。

ドセタキセルよりもペメトレキセドの方が好きだ。

プラチナ併用化学療法よりも、条件が許せばペンブロリズマブの方が好きだ。

ドセタキセルよりも、ペンブロリズマブの方が好きだ。

ニボルマブよりも、ペンブロリズマブの方が好きだ。

化学療法よりも、分子標的薬の方が好きだ。

エルロチニブよりもゲフィチニブの方が好きだ。

他のEGFR阻害薬よりもオシメルチニブの方が好きだ。

クリゾチニブよりもアレクチニブの方が好きだ。

セリチニブよりもアレクチニブの方が好きだ。

シスプラチン+エトポシド+イリノテカンよりもアムルビシンの方が好きだ。

シスプラチン+エトポシド+イリノテカンよりもノギテカンの方が好きだ。

カルボプラチン+パクリタキセルよりも、カルボプラチン+ナブパクリタキセルの方が好きだ。

カルボプラチン+ナブパクリタキセルよりも、カルボプラチン+S1の方が好きだ。

ネダプラチン+ドセタキセルよりも、その他のプラチナ併用化学療法の方が好きだ。

ドセタキセルよりもS1の方が好きだ。

ジーラスタを使わないよりは使った方が好きだし、できれば初回治療から使いたい。

基準はただひとつ。

その治療が取り組みやすいかどうかだ。

そして、きちんと調べたわけではないが、担当医が取り組みやすい治療は、患者のQOLを高めている可能性が高い。

担当医が取り組みやすいということは、患者を治療に拘束する時間や痛み・不快を伴う処置が少なく、有害事象が軽微と言うことでもあるだろう。

一つ前の記事で、プラチナ併用化学療法+抗VEGF抗体+PD-L1抗体のことを書いた。

実地臨床でこの治療が定着するためには、相当な生命予後延長効果が証明されないと普及しないような気がする。

いざやるとなると、煩雑を極めそうだからだ。

おまけに高そうだからだ。

裏を返せば、新しい標準治療が確立されれば、古い治療は埋もれていく。

だけど、実際にはそうならないこともある。

誰も表立って言わないけれど、治療選択する上で、臨床試験における治療成績の好悪とは関係なく存在する、不文律がある。

その治療が取り組みやすいものかどうかだ。

不謹慎と言われるかもしれないが、間違いなくそうだ。

多分、一般の担当医が考えるであろう発想を並べてみる。

プラチナ併用化学療法では、シスプラチンよりもカルボプラチンが好きだ。

カルボプラチン+パクリタキセル+ベバシズマブよりも、シスプラチン+ペメトレキセドの方が好きだ。

シスプラチン+ペメトレキセドよりも、カルボプラチン+ペメトレキセドの方が好きだ。

ドセタキセルよりもペメトレキセドの方が好きだ。

プラチナ併用化学療法よりも、条件が許せばペンブロリズマブの方が好きだ。

ドセタキセルよりも、ペンブロリズマブの方が好きだ。

ニボルマブよりも、ペンブロリズマブの方が好きだ。

化学療法よりも、分子標的薬の方が好きだ。

エルロチニブよりもゲフィチニブの方が好きだ。

他のEGFR阻害薬よりもオシメルチニブの方が好きだ。

クリゾチニブよりもアレクチニブの方が好きだ。

セリチニブよりもアレクチニブの方が好きだ。

シスプラチン+エトポシド+イリノテカンよりもアムルビシンの方が好きだ。

シスプラチン+エトポシド+イリノテカンよりもノギテカンの方が好きだ。

カルボプラチン+パクリタキセルよりも、カルボプラチン+ナブパクリタキセルの方が好きだ。

カルボプラチン+ナブパクリタキセルよりも、カルボプラチン+S1の方が好きだ。

ネダプラチン+ドセタキセルよりも、その他のプラチナ併用化学療法の方が好きだ。

ドセタキセルよりもS1の方が好きだ。

ジーラスタを使わないよりは使った方が好きだし、できれば初回治療から使いたい。

基準はただひとつ。

その治療が取り組みやすいかどうかだ。

そして、きちんと調べたわけではないが、担当医が取り組みやすい治療は、患者のQOLを高めている可能性が高い。

担当医が取り組みやすいということは、患者を治療に拘束する時間や痛み・不快を伴う処置が少なく、有害事象が軽微と言うことでもあるだろう。

一つ前の記事で、プラチナ併用化学療法+抗VEGF抗体+PD-L1抗体のことを書いた。

実地臨床でこの治療が定着するためには、相当な生命予後延長効果が証明されないと普及しないような気がする。

いざやるとなると、煩雑を極めそうだからだ。

おまけに高そうだからだ。

2017年12月16日

プラチナ併用療法+抗VEGF抗体+PD-L1抗体=?

2016年末は、KEYNOTE-024とCheckMate-026の話題で暮れていった。

今年はIMpower150で暮れていく。

Atezolizumab+カルボプラチン+パクリタキセル+ベバシズマブという、国民医療費をさらに跳ね上げて末梢神経障害に苦しむ患者を大量生産しそうな治療の話題だが、免疫チェックポイント阻害薬関連の話題であるにも拘らず、無増悪生存期間がハザード比0.62と結構な差で、それもバイオマーカー関係なしに延びている。

CheckMate-153試験もきっとそうなると思うが、本試験もきっと、さらに大きな差で全生存期間が延びることだろう。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e916533.html

経済的毒性のことはさておくとして、以下に述べる識者のコメントはもっともだと思う。

ペンブロリズマブの初回治療は瞬く間に普及したが、果たしてこの治療はどう扱われるか。

全生存期間の結果が出てからのお楽しみだが、心の準備だけはしておかねば。

Primary PFS and safety analyses of a randomized phase III study of carboplatin + paclitaxel +/− bevacizumab, with or without atezolizumab in 1L non-squamous metastatic NSCLC (IMPOWER150)

M. Reck, M.A. Socinski, F. Cappuzzo, et al.

ESMO Immuno Oncology Congress 2017, LBA1_PR

背景:

抗PD-L1抗体であるAtezorizumabはPD-L1に作用してPD-1とB7.1への結合を阻害し、抗腫瘍免疫を再構築する。ベバシズマブはVEGFによる免疫抑制を阻害し、T細胞の腫瘍浸潤を促すことによりAtezolizumabの活性を増強するかもしれない、とされている。IMpower150試験では、未治療進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対して、カルボプラチン+パクリタキセル±ベバシズマブ併用療法に対するAtezolizumabの上乗せ効果を検証した。

方法:

1202人の患者が、Atezolizumab 1200mg+カルボプラチン 6AUC+パクリタキセル 200mg/㎡の併用療法(A群)か、Atezolizumab+ベバシズマブ 15mg/kg+カルボプラチン+パクリタキセル併用療法(B群)か、あるいはベバシズマブ+カルボプラチン+パクリタキセル併用療法(C群)かに割り付けられた。各治療は3週ごとに、主治医判断で4-6コースまで施行され、終了後はそれぞれAtezolizumab単剤、Atezolizumab+ベバシズマブ併用、あるいはベバシズマブ単剤の維持療法に引き継がれた。主要評価項目は①EGFR遺伝子変異もしくはALK融合遺伝子のいずれも認めない患者群(WT群)における無増悪生存期間と、②WT群のうち腫瘍内エフェクターT細胞関連遺伝子発現を伴うサブグループ(Teff-WT)における無増悪生存期間、ならびに③WT群における全生存期間とし、今回は最短経過観察期間9.5ヶ月に相当する2017年9月15日時点をデータカットオフとし、B群とC群を比較した。事前に設定された統計手順に基づいて、今回はA群とC群の比較は行わなかった。

結果:

WT群として、B群に356人、C群に336人が割り付けられた。年齢中央利は63歳、過去に喫煙歴のある患者が各群とも60%を占めていた。男性がそれぞれ61%と62%、ECOG-PS0がそれぞれ39%と43%だった。C群に対するB群のPFSにおけるハザード比はWT群全体の解析では0.62(95%信頼区間は0.52-0.74, p<0.0001)で、Teff-WT群では0.51(0.38-0.68, p<0.0001)だった。WT群においては、無増悪生存期間中央値はB群で8.3ヶ月、C群で6.8ヶ月で、Teff-WT群における無増悪生存期間中央値はB群で11.3ヶ月、C群で6.8ヶ月だった。無増悪生存期間におけるB群の有意性はPD-L1免疫染色の程度によらず認められ、PD-L1陰性群においてすら有意差がついた(TC 0/IC 0において、ハザード比0.77、95%信頼区間は0.61-.099)。B群とC群の間で、有害事象に目立った差異はなく、治療関連の重篤な有害事象はそれぞれ25%、19%の頻度だった。

結論:

IMpower150は、Atezolizumab+ベバシズマブ+化学療法がベバシズマブ+化学療法と比較して統計学的有意に、なおかつ臨床的に意義のある無増悪生存期間延長効果を示すことを立証した初の第III相試験である。

識者のコメント:

WT群における結果を見ると、無増悪生存期間のハザード比は0.62と有望である一方、無増悪生存期間中央値には2ヶ月未満の差しかない。しかし、免疫チェックポイント療法の上乗せ効果は治療経過が長くなるほど顕著に現れる。12ヶ月無増悪生存割合を比べると、C群では18%に留まるが、B群では37%に及び、ちょうど2倍である。この臨床的な意義は大きい。バイオマーカー陰性の患者群において、1年生存割合に2倍の差がつくのは、前例のない出来事だ。

さらに重要なことは、こうした免疫チェックポイント療法の優位性は、PD-L1発現や腫瘍内エフェクターT細胞関連遺伝子発現によらないことだ。免疫チェックポイント阻害薬単剤療法では、PD-L1発現の程度によって患者選択を行う必要があったが、免疫チェックポイント阻害薬と化学療法を併用する場合にはバイオマーカーによる患者選択の必要がなくなる。これは、実地臨床においてはときに厄介なバイオマーカー探索をすることなしに、より多くの患者がこの治療の恩恵を得られる可能性を示している。全生存期間についての中間解析結果も有望と聞き及んでいるが、これはまだデータが未成熟なため、結果が出てくるのを辛抱強く待たなければならない。

今年はIMpower150で暮れていく。

Atezolizumab+カルボプラチン+パクリタキセル+ベバシズマブという、国民医療費をさらに跳ね上げて末梢神経障害に苦しむ患者を大量生産しそうな治療の話題だが、免疫チェックポイント阻害薬関連の話題であるにも拘らず、無増悪生存期間がハザード比0.62と結構な差で、それもバイオマーカー関係なしに延びている。

CheckMate-153試験もきっとそうなると思うが、本試験もきっと、さらに大きな差で全生存期間が延びることだろう。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e916533.html

経済的毒性のことはさておくとして、以下に述べる識者のコメントはもっともだと思う。

ペンブロリズマブの初回治療は瞬く間に普及したが、果たしてこの治療はどう扱われるか。

全生存期間の結果が出てからのお楽しみだが、心の準備だけはしておかねば。

Primary PFS and safety analyses of a randomized phase III study of carboplatin + paclitaxel +/− bevacizumab, with or without atezolizumab in 1L non-squamous metastatic NSCLC (IMPOWER150)

M. Reck, M.A. Socinski, F. Cappuzzo, et al.

ESMO Immuno Oncology Congress 2017, LBA1_PR

背景:

抗PD-L1抗体であるAtezorizumabはPD-L1に作用してPD-1とB7.1への結合を阻害し、抗腫瘍免疫を再構築する。ベバシズマブはVEGFによる免疫抑制を阻害し、T細胞の腫瘍浸潤を促すことによりAtezolizumabの活性を増強するかもしれない、とされている。IMpower150試験では、未治療進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対して、カルボプラチン+パクリタキセル±ベバシズマブ併用療法に対するAtezolizumabの上乗せ効果を検証した。

方法:

1202人の患者が、Atezolizumab 1200mg+カルボプラチン 6AUC+パクリタキセル 200mg/㎡の併用療法(A群)か、Atezolizumab+ベバシズマブ 15mg/kg+カルボプラチン+パクリタキセル併用療法(B群)か、あるいはベバシズマブ+カルボプラチン+パクリタキセル併用療法(C群)かに割り付けられた。各治療は3週ごとに、主治医判断で4-6コースまで施行され、終了後はそれぞれAtezolizumab単剤、Atezolizumab+ベバシズマブ併用、あるいはベバシズマブ単剤の維持療法に引き継がれた。主要評価項目は①EGFR遺伝子変異もしくはALK融合遺伝子のいずれも認めない患者群(WT群)における無増悪生存期間と、②WT群のうち腫瘍内エフェクターT細胞関連遺伝子発現を伴うサブグループ(Teff-WT)における無増悪生存期間、ならびに③WT群における全生存期間とし、今回は最短経過観察期間9.5ヶ月に相当する2017年9月15日時点をデータカットオフとし、B群とC群を比較した。事前に設定された統計手順に基づいて、今回はA群とC群の比較は行わなかった。

結果:

WT群として、B群に356人、C群に336人が割り付けられた。年齢中央利は63歳、過去に喫煙歴のある患者が各群とも60%を占めていた。男性がそれぞれ61%と62%、ECOG-PS0がそれぞれ39%と43%だった。C群に対するB群のPFSにおけるハザード比はWT群全体の解析では0.62(95%信頼区間は0.52-0.74, p<0.0001)で、Teff-WT群では0.51(0.38-0.68, p<0.0001)だった。WT群においては、無増悪生存期間中央値はB群で8.3ヶ月、C群で6.8ヶ月で、Teff-WT群における無増悪生存期間中央値はB群で11.3ヶ月、C群で6.8ヶ月だった。無増悪生存期間におけるB群の有意性はPD-L1免疫染色の程度によらず認められ、PD-L1陰性群においてすら有意差がついた(TC 0/IC 0において、ハザード比0.77、95%信頼区間は0.61-.099)。B群とC群の間で、有害事象に目立った差異はなく、治療関連の重篤な有害事象はそれぞれ25%、19%の頻度だった。

結論:

IMpower150は、Atezolizumab+ベバシズマブ+化学療法がベバシズマブ+化学療法と比較して統計学的有意に、なおかつ臨床的に意義のある無増悪生存期間延長効果を示すことを立証した初の第III相試験である。

識者のコメント:

WT群における結果を見ると、無増悪生存期間のハザード比は0.62と有望である一方、無増悪生存期間中央値には2ヶ月未満の差しかない。しかし、免疫チェックポイント療法の上乗せ効果は治療経過が長くなるほど顕著に現れる。12ヶ月無増悪生存割合を比べると、C群では18%に留まるが、B群では37%に及び、ちょうど2倍である。この臨床的な意義は大きい。バイオマーカー陰性の患者群において、1年生存割合に2倍の差がつくのは、前例のない出来事だ。

さらに重要なことは、こうした免疫チェックポイント療法の優位性は、PD-L1発現や腫瘍内エフェクターT細胞関連遺伝子発現によらないことだ。免疫チェックポイント阻害薬単剤療法では、PD-L1発現の程度によって患者選択を行う必要があったが、免疫チェックポイント阻害薬と化学療法を併用する場合にはバイオマーカーによる患者選択の必要がなくなる。これは、実地臨床においてはときに厄介なバイオマーカー探索をすることなしに、より多くの患者がこの治療の恩恵を得られる可能性を示している。全生存期間についての中間解析結果も有望と聞き及んでいるが、これはまだデータが未成熟なため、結果が出てくるのを辛抱強く待たなければならない。

2017年12月12日

ブログとネット広告

11月の半ば、上司(厳密に言うと職場がかわったので上司ではないのだけれど、個人的に尊敬の念を込めて今でも勝手に上司と言っている)から本ブログについてご指摘を頂いた。

「先生のブログ、怪しい免疫療法の宣伝に利用されてるけど、知ってる?」

「どう考えてるの?」

ということだった。

もちろん、知っていた。

本ブログは、当初は自分が手に入れた知識をほかの人にも役立てられればいいな、という目論見もあって始めた。

ただ、一時期、運営上かなりつらい目にあって(干渉を受けて)、それからというものは人のために役に立てば、ということはあまり考えなくなった。

今は、過去に自分が調べたこと、考えたことをネット上で検索できるツールとして使っている。

そのため、この領域についてかなりのリテラシーを持った人でないと理解できない内容も多分に含まれているはずだ。

万人にわかるような平易な書き方は、今はもうしていない。

そのため、自分が気にしなければいいや、ということで、怪しい宣伝リンクも放置してきた。

ただ、そうも言っていられなくなった。

最近の自由診療は巧妙になってきて、厚生労働省からの注意喚起が成されているにもかかわらず、

「樹状細胞輸注療法+免疫チェックポイント阻害薬でより優れた腫瘍制御効果を!」

といった厄介なものまで出回るようになってきた。

こうした怪しい自由診療の片棒を担ぐのは、やはり本意ではない。

宣伝リンクが貼られていることで、自分まで色眼鏡で見られかねない。

というわけで、ブログの運営会社にお金を払って宣伝リンクを外してもらった。

日記を書くために、身銭を切ることになろうとは・・・。

もっとも、ブログの運営会社としては、日記を書いている人か広告主からお金をもらわないと運営できないわけだから、仕方ないんだけど。

「先生のブログ、怪しい免疫療法の宣伝に利用されてるけど、知ってる?」

「どう考えてるの?」

ということだった。

もちろん、知っていた。

本ブログは、当初は自分が手に入れた知識をほかの人にも役立てられればいいな、という目論見もあって始めた。

ただ、一時期、運営上かなりつらい目にあって(干渉を受けて)、それからというものは人のために役に立てば、ということはあまり考えなくなった。

今は、過去に自分が調べたこと、考えたことをネット上で検索できるツールとして使っている。

そのため、この領域についてかなりのリテラシーを持った人でないと理解できない内容も多分に含まれているはずだ。

万人にわかるような平易な書き方は、今はもうしていない。

そのため、自分が気にしなければいいや、ということで、怪しい宣伝リンクも放置してきた。

ただ、そうも言っていられなくなった。

最近の自由診療は巧妙になってきて、厚生労働省からの注意喚起が成されているにもかかわらず、

「樹状細胞輸注療法+免疫チェックポイント阻害薬でより優れた腫瘍制御効果を!」

といった厄介なものまで出回るようになってきた。

こうした怪しい自由診療の片棒を担ぐのは、やはり本意ではない。

宣伝リンクが貼られていることで、自分まで色眼鏡で見られかねない。

というわけで、ブログの運営会社にお金を払って宣伝リンクを外してもらった。

日記を書くために、身銭を切ることになろうとは・・・。

もっとも、ブログの運営会社としては、日記を書いている人か広告主からお金をもらわないと運営できないわけだから、仕方ないんだけど。

2017年12月10日

E1505 study 術後ベバシズマブは不要そうだけど・・・

完全切除後のEGFR変異陽性非小細胞肺がんに対する術後補助EGFR阻害薬療法の位置づけは、まだ定まらず。

しかし、完全切除後の非小細胞肺がんに対する術後補助ベバシズマブ療法は要らないみたい。

そんな臨床試験結果が、以下の論文に報告されていた。

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29129443

この臨床試験の特筆すべき点はいくつかある。

・2007年から2013年と6年以上にわたり、患者集積が行われたこと

・各治療群に750人と、かなり大規模な臨床試験になったこと

・シスプラチン併用化学療法のレジメンとして、ビノレルビン、ドセタキセル、ジェムシタビン、ペメトレキセドと、幅広い治療選択肢を受け入れていること

・適格基準はIB-IIIA期とされているが、IB期は25%程度と比較的少なめに抑えられていること

・治療成績がやたらといいこと

・5年を過ぎてから、両群間のの無再発生存曲線が末広がりになっていくこと

一つ前の記事で取り扱ったADJUVANT / CTONG1104試験では、対象はII-IIIA期だったが、無再発生存期間中央値はゲフィチニブ群で28.7ヶ月(24.9-32.5)、シスプラチン+ビノレルビン群で18.0ヶ月(13.6-22.3)だった。

今回のE1505試験では、全体の1/4を占めるIB期を含んではいるものの、無再発生存期間中央値はプラチナ併用化学療法群で42.9ヶ月(36.7-57.0)、プラチナ併用化学療法+ベバシズマブ群で40.6ヶ月(35.5-49.5)だった。

プラチナ併用化学療法同士で比べると、ダブルスコア以上の差がついている。

ADJUVANT / CTONG1104の結果が悪すぎるのか、E1505の結果がよすぎるのか。

その辺はよく考えてみないといけない。

また、本試験において、シスプラチン+ペメトレキセド療法を単独で受けた患者が約250人いる。

A群のみでも750人規模の臨床試験であり、ここから得られる各レジメンの治療成績は、historical controlとして重要で、今後サブグループ解析が公表されることが期待される。

得られた結果を、我が国のJIPANG試験の結果と比較してみたい。

Adjuvant chemotherapy with or without bevacizumab in patients with resected non-small-cell lung cancer (E1505): an open-label, multicentre, randomised, phase 3 trial.

Wakelee et al., Lancet Oncol, 18(12):1610-1623, 2017

背景:

完全切除後の早期非小細胞肺がん患者に対する術後補助化学療法は、いくばくかの生存期間延長効果をもたらす。ベバシズマブはVEGFに対するモノクローナル抗体薬で、進行期非小細胞・非扁平上皮癌に対してプラチナ併用化学療法に付け加えると、生存期間延長効果があることが示されている。今回は、完全切除後の早期非小細胞肺がん患者に対する術後補助化学療法にベバシズマブを加えることで、生存期間延長が得られるかどうかを検証した。

方法:

オープンラベル、無作為化、第III相臨床試験として本試験を行った。18歳以上、ECOG-PS 0もしくは1、完全切除後のIB期(腫瘍最大径≧4cm)からIIIA期(AJCC第6版準拠)の患者を対象とした。臨床試験グループとしては米国のECOG-ACRIN、アイルランドのCancer Trials Ireland、カナダのCanadian Cancer Trials Groupが参加した。術後6-12週間の患者を組み入れた。各患者の化学療法の治療内容は、ランダム化および治療開始前に決められた。全ての患者で、シスプラチンは75mg/㎡、day1に投与し、併用する治療薬はビノレルビン(30mg/㎡、day1およびday8)、ドセタキセル(75mg/㎡、day1)、ジェムシタビン(1200mg/㎡、day1およびday8)、ペメトレキセド(500mg/㎡、day1)を担当医が選択した。21日間隔で、4コース治療した。ベバシズマブ併用群では、化学療法1コース目からベバシズマブ15mg/kgを21日ごとに投与し、1年間継続した。患者はA群(化学療法単独群)とB群(ベバシズマブ併用群)に1:1の比率で割り付けられた。割付調整因子は化学療法の治療内容、病期、組織型、性別とした。どの治療に割り付けられたかは担当医、患者には知らされたが、事務局には伏せられた。主要評価項目は全生存期間とし、Intent-to Treat解析で解析された。

結果:

2007年6月1日から2013年9月20日までに、1,501人の患者が登録され、両群間に無作為割付された。A群には749人、B群には752人が割り付けられた。病期分類がきっちりなされた患者1,458人のうち、383人(26%)がIB期、636人(44%)がII期、439人(30%)がIIIA期だった。43人ははっきり病期分類できていなかった。扁平用彼岸は1,501人中422人(28%)だった。シスプラチン併用化学療法の内訳は、377人(25%)でシスプラチン+ビノレルビン併用療法、343人(23%)でシスプラチン+ドセタキセル併用療法、283人(19%)でシスプラチン+ジェムシタビン併用療法、497人(33%)でシスプラチン+ペメトレキセド併用療法だった。経過観察期間中央値は50.3ヶ月で、A群の生存期間中央値は未到達、B群の生存期間中央値は85.8ヶ月(95%信頼区間は74.9ヶ月から未到達)、ハザード比は0.99(95%信頼区間は0.82-1.19、p=0.90)だった。Grade 3-5の毒性はB群の方が多く、A群では496人(67%)、B群では610人(83%)だった。治療関連死はA群で15人、B群で19人に認めた。このうち、A群では3人、B群では10人がプロトコール治療との関連性が疑われた。

結論:

術後補助化学療法にベバシズマブを加えても、患者の全生存期間は改善しないことが明らかになり、こうした使用法は今後考えるべきではない。

シスプラチン+ペメトレキセド併用療法は、プロトコール改定により2009年から適用可能になった治療選択枝だが、それにも関わらず適用患者数は最多であり、さらにいえば扁平上皮癌には適用されていないはずなので、いかに普及しているかがわかる

この生存曲線から読み取れることは、両群間に差がなさそうだということと、生存期間中央値は少なくとも7年以上だということだ。

また、5年生存割合は少なくとも60%以上と見積もられる。

これが米国、カナダ、アイルランドで行われた臨床試験であることを考えると、かなりよい治療成績なのではないか。

無再発生存曲線では、A群では7年目以降で曲線がほぼプラトーに達しているように見え、概ね7年以降無再発生存割合は40%ほどと見てよさそうだ。

一方で、ベバシズマブ群では、5年を過ぎてから曲線の傾きがまた大きくなる。

もはや検証される機会はないだろうが、5年目までほぼ重なっている無再発生存曲線がそれ以降に開いていくというのは興味深い。

ベバシズマブには、腫瘍幹細胞を潜伏させて、一定期間後に解き放つような不思議な力があるのかもしれない。

しかし、完全切除後の非小細胞肺がんに対する術後補助ベバシズマブ療法は要らないみたい。

そんな臨床試験結果が、以下の論文に報告されていた。

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29129443

この臨床試験の特筆すべき点はいくつかある。

・2007年から2013年と6年以上にわたり、患者集積が行われたこと

・各治療群に750人と、かなり大規模な臨床試験になったこと

・シスプラチン併用化学療法のレジメンとして、ビノレルビン、ドセタキセル、ジェムシタビン、ペメトレキセドと、幅広い治療選択肢を受け入れていること

・適格基準はIB-IIIA期とされているが、IB期は25%程度と比較的少なめに抑えられていること

・治療成績がやたらといいこと

・5年を過ぎてから、両群間のの無再発生存曲線が末広がりになっていくこと

一つ前の記事で取り扱ったADJUVANT / CTONG1104試験では、対象はII-IIIA期だったが、無再発生存期間中央値はゲフィチニブ群で28.7ヶ月(24.9-32.5)、シスプラチン+ビノレルビン群で18.0ヶ月(13.6-22.3)だった。

今回のE1505試験では、全体の1/4を占めるIB期を含んではいるものの、無再発生存期間中央値はプラチナ併用化学療法群で42.9ヶ月(36.7-57.0)、プラチナ併用化学療法+ベバシズマブ群で40.6ヶ月(35.5-49.5)だった。

プラチナ併用化学療法同士で比べると、ダブルスコア以上の差がついている。

ADJUVANT / CTONG1104の結果が悪すぎるのか、E1505の結果がよすぎるのか。

その辺はよく考えてみないといけない。

また、本試験において、シスプラチン+ペメトレキセド療法を単独で受けた患者が約250人いる。

A群のみでも750人規模の臨床試験であり、ここから得られる各レジメンの治療成績は、historical controlとして重要で、今後サブグループ解析が公表されることが期待される。

得られた結果を、我が国のJIPANG試験の結果と比較してみたい。

Adjuvant chemotherapy with or without bevacizumab in patients with resected non-small-cell lung cancer (E1505): an open-label, multicentre, randomised, phase 3 trial.

Wakelee et al., Lancet Oncol, 18(12):1610-1623, 2017

背景:

完全切除後の早期非小細胞肺がん患者に対する術後補助化学療法は、いくばくかの生存期間延長効果をもたらす。ベバシズマブはVEGFに対するモノクローナル抗体薬で、進行期非小細胞・非扁平上皮癌に対してプラチナ併用化学療法に付け加えると、生存期間延長効果があることが示されている。今回は、完全切除後の早期非小細胞肺がん患者に対する術後補助化学療法にベバシズマブを加えることで、生存期間延長が得られるかどうかを検証した。

方法:

オープンラベル、無作為化、第III相臨床試験として本試験を行った。18歳以上、ECOG-PS 0もしくは1、完全切除後のIB期(腫瘍最大径≧4cm)からIIIA期(AJCC第6版準拠)の患者を対象とした。臨床試験グループとしては米国のECOG-ACRIN、アイルランドのCancer Trials Ireland、カナダのCanadian Cancer Trials Groupが参加した。術後6-12週間の患者を組み入れた。各患者の化学療法の治療内容は、ランダム化および治療開始前に決められた。全ての患者で、シスプラチンは75mg/㎡、day1に投与し、併用する治療薬はビノレルビン(30mg/㎡、day1およびday8)、ドセタキセル(75mg/㎡、day1)、ジェムシタビン(1200mg/㎡、day1およびday8)、ペメトレキセド(500mg/㎡、day1)を担当医が選択した。21日間隔で、4コース治療した。ベバシズマブ併用群では、化学療法1コース目からベバシズマブ15mg/kgを21日ごとに投与し、1年間継続した。患者はA群(化学療法単独群)とB群(ベバシズマブ併用群)に1:1の比率で割り付けられた。割付調整因子は化学療法の治療内容、病期、組織型、性別とした。どの治療に割り付けられたかは担当医、患者には知らされたが、事務局には伏せられた。主要評価項目は全生存期間とし、Intent-to Treat解析で解析された。

結果:

2007年6月1日から2013年9月20日までに、1,501人の患者が登録され、両群間に無作為割付された。A群には749人、B群には752人が割り付けられた。病期分類がきっちりなされた患者1,458人のうち、383人(26%)がIB期、636人(44%)がII期、439人(30%)がIIIA期だった。43人ははっきり病期分類できていなかった。扁平用彼岸は1,501人中422人(28%)だった。シスプラチン併用化学療法の内訳は、377人(25%)でシスプラチン+ビノレルビン併用療法、343人(23%)でシスプラチン+ドセタキセル併用療法、283人(19%)でシスプラチン+ジェムシタビン併用療法、497人(33%)でシスプラチン+ペメトレキセド併用療法だった。経過観察期間中央値は50.3ヶ月で、A群の生存期間中央値は未到達、B群の生存期間中央値は85.8ヶ月(95%信頼区間は74.9ヶ月から未到達)、ハザード比は0.99(95%信頼区間は0.82-1.19、p=0.90)だった。Grade 3-5の毒性はB群の方が多く、A群では496人(67%)、B群では610人(83%)だった。治療関連死はA群で15人、B群で19人に認めた。このうち、A群では3人、B群では10人がプロトコール治療との関連性が疑われた。

結論:

術後補助化学療法にベバシズマブを加えても、患者の全生存期間は改善しないことが明らかになり、こうした使用法は今後考えるべきではない。

シスプラチン+ペメトレキセド併用療法は、プロトコール改定により2009年から適用可能になった治療選択枝だが、それにも関わらず適用患者数は最多であり、さらにいえば扁平上皮癌には適用されていないはずなので、いかに普及しているかがわかる

この生存曲線から読み取れることは、両群間に差がなさそうだということと、生存期間中央値は少なくとも7年以上だということだ。

また、5年生存割合は少なくとも60%以上と見積もられる。

これが米国、カナダ、アイルランドで行われた臨床試験であることを考えると、かなりよい治療成績なのではないか。

無再発生存曲線では、A群では7年目以降で曲線がほぼプラトーに達しているように見え、概ね7年以降無再発生存割合は40%ほどと見てよさそうだ。

一方で、ベバシズマブ群では、5年を過ぎてから曲線の傾きがまた大きくなる。

もはや検証される機会はないだろうが、5年目までほぼ重なっている無再発生存曲線がそれ以降に開いていくというのは興味深い。

ベバシズマブには、腫瘍幹細胞を潜伏させて、一定期間後に解き放つような不思議な力があるのかもしれない。

2017年12月10日

ADUVANT / CTONG1104 術後補助EGFR-TKI療法をもう一度考える

EGFR遺伝子変異陽性で、同側肺門もしくは同側縦隔リンパ節転移陽性が確認された完全切除後非小細胞肺がん患者に対し、術後補助化学療法としてのゲフィチニブとシスプラチン+ビノレルビンを比較する第III相試験、ADJUVANT / CTONG1104試験。

ASCOでの発表後に一度取り扱った。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e900761.html

今回論文化されていたので、改めて目を通してみた。

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29174310

前回の記事を見れば試験の概要や識者の受け止め方は分かるので繰り返さないが、試験デザイン上気になる点がいくつかあった。

・主要評価項目が、「無再発生存期間」であること

本来、治癒を目的にしなければならない患者集団だと思うが、主要評価項目を 「無再発生存期間」にしたことについては、論文中に記載があった。それによると、

1)米国食品医薬品局では、迅速承認プログラムの判断基準は、無増悪生存期間や無再発生存期間といった代替エンドポイントによっており、これは術後補助化学療法の領域でも同じである

2)無再発生存期間は、治療群間におけるクロスオーバーの影響を受けない-シスプラチン+ビノレルビン群の患者が再発後にゲフィチニブを使用したら、全生存期間は結局ゲフィチニブ群と大差なくなるのではないか(その逆もしかり)-。

3)もし全生存期間で両治療群間に差が出なかったときに、術後補助ゲフィチニブ療法で無再発生存期間の延長・有害事象の軽減・QoLの向上といった利益を享受できた患者に、その道を閉ざすことになるのではないか

という議論が展開されていた。

1)はどうかと思うが、2)と3)は確かにその通りだと思う。

実際にこのブログ上で患者さんやご家族の声を聞いていると、全生存期間が延びなくても無増悪生存期間や無再発生存期間が延びるならそこには意味がある、とする意見が多い。

・ゲフィチニブの治療期間を2年間としていること

これは、明確な根拠があるわけではなさそうだ。

過去の臨床試験に右に倣えしている、というのが実際のところの様子。

気にはなるが、批判するつもりはない。

経済的負担を考えても止むを得ない。

ただし、治療対象も薬も違うが、Nivolumabの例を考えると、経済的観点からだけで判断するわけにもいかない。

治療期間を延ばしたら、無再発生存期間や全生存期間が延びたとしたら、どうする?

それこそ、治療期間に制限をかけると、患者の治療選択権を奪ってしまうことになるのでは?

健康保険で面倒を見る期間に制限を設けることは止むを得ないにしても、民間の医療保険や自費での治療選択権には道筋が開かれるようにして、その前提で試験デザインしなければならないのでは?

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e916533.html

・盲見化されていないこと

患者本人や担当医には、試験期間中も治療内容が分かるようになっている。

そのためか、ゲフィチニブ群に割り付けられた111人のうち、5人(4.5%)が、そしてシスプラチン+ビノレルビン群に割り付けられた111人のうち、実に23人(20.7%)が患者意思でプロトコール治療を受けていない。

患者の権利が守られているのはとても素晴らしいが、試験デザインとしては大きな瑕疵のように感じる。

・結構強気の試験デザイン

無再発生存期間について、ゲフィチニブ群が40%の期間延長効果を示す(ハザード比0.60)と見積もって、80%の検出力、両側検定で有意水準5%で計画された。

得られた結果は仮説をギリギリ満たすハザード比0.60(95%信頼区間 0.42-0.87)、p=0.0054。

実治療群間で比較すればハザード比0.70(95%信頼区間 0.49-0.99)、p=0.044。

得られた結果のこととか、ASCOでの発表時点で実治療群間の結果が公表されていなかったことなどを考えると、うーんと思ってしまう

また、得られた結果を見て思うこと。

・483人がスクリーニングを受けて、222人(46%)が試験登録された

483人のうち、55人は不適格、206人はEGFR変異陰性と判定されている。

55人のうち、何人がEGFR変異陽性だったかは明らかにされていないが、それを踏まえると46%という数字は結構高い。

実質的には、今回スクリーニングを受けた患者の半数はEGFR変異陽性だったというところだろう。

・全身検索の手法はこれでよかったのか

ゲフィチニブ群のうち66人(59%)はCTで、27人(24%)はPETで、18人(16%)はMRIやその他の手法で全身検索されている。

シスプラチン+ビノレルビン群のうち64人(58%)はCTで、24人(22%)はPETで、23人(21%)はMRIやその他の手法で全身検索されている。

両群ともに、足し合わせると100%。

つまり、PETの人たちはPET単独で、MRIやその他の手法の人たちはそれら単独で検索しているということだ。

世界的に見ると、私が日頃やっている通常CT+PET+頭部造影MRIというやり方は過剰と言われるかもしれないが、それでもPETだけ(脳転移巣は確認できない)とかMRIやその他の手法だけで全身検索できるとは思えない。

・ITT解析(それぞれ割り付けられた治療群間での比較)と実治療群間解析(それぞれ割り付けられた治療群間において、実際にプロトコール治療がなされた患者だけを抽出しての比較)では、結果がやや異なる

学会発表時点では、実治療群間解析は公表されていなかった。

繰り返すが、ITT解析で得られた結果は仮説をギリギリ満たすハザード比0.60(95%信頼区間 0.42-0.87)、p=0.0054。

実治療群間で比較すればハザード比0.70(95%信頼区間 0.49-0.99)、p=0.044で、ハザード比も有意水準もギリギリ統計学的有意差がついたことを示しているが、プロトコール治療を受けなかった人を解析から外すと少なからぬ影響が出ていることが分かる。

95%信頼区間の上限はギリギリ一杯で、有意水準は一桁違う。

うがった見方をすれば、統計手法のさじ加減でどちらにも転びかねない結果である。

そして、これは重い一言だと感じたのは、

「EGFR変異陽性のリンパ節転移陽性根治切除後非小細胞肺がん患者にとって、EGFR阻害薬による術後補助化学療法は治癒を目指せる治療ではないかもしれないが、ほとんどの患者に対してなんらかの臨床的利益(無再発生存期間の延長、術後治療に関わる有害事象の軽減、QoLの改善)が期待できる」

という筆者のコメントだ。

治癒不能、進行期の肺がん患者に対するであればこのコメントは受け入れられるのだが、治癒を目指して根治切除を受けた患者に対するコメントとしては、酷だ。

また、今後の見通しとして、

・全生存期間解析については、まだ時間がかかりそう

・他の臨床試験の成り行きも見守らなければならない

ALCHEMIST study(NCT02193282) https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02193282?term=02193282&rank=1

EGFR遺伝子変異陽性のIB-IIIA期術後非小細胞肺がん患者に対するエルロチニブ術後補助化学療法の第III相試験

ADAURA study(NCT02511106) https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02511106?term=02511106&rank=1

EGFR遺伝子変異陽性のIB-IIIA期術後非小細胞肺がん患者に対するオシメルチニブ術後補助化学療法の第III相試験

・残念ながら、我が国のWJOG6410L-IMPACT studyについては、一言も触れられていなかった。

ASCOでの発表後に一度取り扱った。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e900761.html

今回論文化されていたので、改めて目を通してみた。

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29174310

前回の記事を見れば試験の概要や識者の受け止め方は分かるので繰り返さないが、試験デザイン上気になる点がいくつかあった。

・主要評価項目が、「無再発生存期間」であること

本来、治癒を目的にしなければならない患者集団だと思うが、主要評価項目を 「無再発生存期間」にしたことについては、論文中に記載があった。それによると、

1)米国食品医薬品局では、迅速承認プログラムの判断基準は、無増悪生存期間や無再発生存期間といった代替エンドポイントによっており、これは術後補助化学療法の領域でも同じである

2)無再発生存期間は、治療群間におけるクロスオーバーの影響を受けない-シスプラチン+ビノレルビン群の患者が再発後にゲフィチニブを使用したら、全生存期間は結局ゲフィチニブ群と大差なくなるのではないか(その逆もしかり)-。

3)もし全生存期間で両治療群間に差が出なかったときに、術後補助ゲフィチニブ療法で無再発生存期間の延長・有害事象の軽減・QoLの向上といった利益を享受できた患者に、その道を閉ざすことになるのではないか

という議論が展開されていた。

1)はどうかと思うが、2)と3)は確かにその通りだと思う。

実際にこのブログ上で患者さんやご家族の声を聞いていると、全生存期間が延びなくても無増悪生存期間や無再発生存期間が延びるならそこには意味がある、とする意見が多い。

・ゲフィチニブの治療期間を2年間としていること

これは、明確な根拠があるわけではなさそうだ。

過去の臨床試験に右に倣えしている、というのが実際のところの様子。

気にはなるが、批判するつもりはない。

経済的負担を考えても止むを得ない。

ただし、治療対象も薬も違うが、Nivolumabの例を考えると、経済的観点からだけで判断するわけにもいかない。

治療期間を延ばしたら、無再発生存期間や全生存期間が延びたとしたら、どうする?

それこそ、治療期間に制限をかけると、患者の治療選択権を奪ってしまうことになるのでは?

健康保険で面倒を見る期間に制限を設けることは止むを得ないにしても、民間の医療保険や自費での治療選択権には道筋が開かれるようにして、その前提で試験デザインしなければならないのでは?

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e916533.html

・盲見化されていないこと

患者本人や担当医には、試験期間中も治療内容が分かるようになっている。

そのためか、ゲフィチニブ群に割り付けられた111人のうち、5人(4.5%)が、そしてシスプラチン+ビノレルビン群に割り付けられた111人のうち、実に23人(20.7%)が患者意思でプロトコール治療を受けていない。

患者の権利が守られているのはとても素晴らしいが、試験デザインとしては大きな瑕疵のように感じる。

・結構強気の試験デザイン

無再発生存期間について、ゲフィチニブ群が40%の期間延長効果を示す(ハザード比0.60)と見積もって、80%の検出力、両側検定で有意水準5%で計画された。

得られた結果は仮説をギリギリ満たすハザード比0.60(95%信頼区間 0.42-0.87)、p=0.0054。

実治療群間で比較すればハザード比0.70(95%信頼区間 0.49-0.99)、p=0.044。

得られた結果のこととか、ASCOでの発表時点で実治療群間の結果が公表されていなかったことなどを考えると、うーんと思ってしまう

また、得られた結果を見て思うこと。

・483人がスクリーニングを受けて、222人(46%)が試験登録された

483人のうち、55人は不適格、206人はEGFR変異陰性と判定されている。

55人のうち、何人がEGFR変異陽性だったかは明らかにされていないが、それを踏まえると46%という数字は結構高い。

実質的には、今回スクリーニングを受けた患者の半数はEGFR変異陽性だったというところだろう。

・全身検索の手法はこれでよかったのか

ゲフィチニブ群のうち66人(59%)はCTで、27人(24%)はPETで、18人(16%)はMRIやその他の手法で全身検索されている。

シスプラチン+ビノレルビン群のうち64人(58%)はCTで、24人(22%)はPETで、23人(21%)はMRIやその他の手法で全身検索されている。

両群ともに、足し合わせると100%。

つまり、PETの人たちはPET単独で、MRIやその他の手法の人たちはそれら単独で検索しているということだ。

世界的に見ると、私が日頃やっている通常CT+PET+頭部造影MRIというやり方は過剰と言われるかもしれないが、それでもPETだけ(脳転移巣は確認できない)とかMRIやその他の手法だけで全身検索できるとは思えない。

・ITT解析(それぞれ割り付けられた治療群間での比較)と実治療群間解析(それぞれ割り付けられた治療群間において、実際にプロトコール治療がなされた患者だけを抽出しての比較)では、結果がやや異なる

学会発表時点では、実治療群間解析は公表されていなかった。

繰り返すが、ITT解析で得られた結果は仮説をギリギリ満たすハザード比0.60(95%信頼区間 0.42-0.87)、p=0.0054。

実治療群間で比較すればハザード比0.70(95%信頼区間 0.49-0.99)、p=0.044で、ハザード比も有意水準もギリギリ統計学的有意差がついたことを示しているが、プロトコール治療を受けなかった人を解析から外すと少なからぬ影響が出ていることが分かる。

95%信頼区間の上限はギリギリ一杯で、有意水準は一桁違う。

うがった見方をすれば、統計手法のさじ加減でどちらにも転びかねない結果である。

そして、これは重い一言だと感じたのは、

「EGFR変異陽性のリンパ節転移陽性根治切除後非小細胞肺がん患者にとって、EGFR阻害薬による術後補助化学療法は治癒を目指せる治療ではないかもしれないが、ほとんどの患者に対してなんらかの臨床的利益(無再発生存期間の延長、術後治療に関わる有害事象の軽減、QoLの改善)が期待できる」

という筆者のコメントだ。

治癒不能、進行期の肺がん患者に対するであればこのコメントは受け入れられるのだが、治癒を目指して根治切除を受けた患者に対するコメントとしては、酷だ。

また、今後の見通しとして、

・全生存期間解析については、まだ時間がかかりそう

・他の臨床試験の成り行きも見守らなければならない

ALCHEMIST study(NCT02193282) https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02193282?term=02193282&rank=1

EGFR遺伝子変異陽性のIB-IIIA期術後非小細胞肺がん患者に対するエルロチニブ術後補助化学療法の第III相試験

ADAURA study(NCT02511106) https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02511106?term=02511106&rank=1

EGFR遺伝子変異陽性のIB-IIIA期術後非小細胞肺がん患者に対するオシメルチニブ術後補助化学療法の第III相試験

・残念ながら、我が国のWJOG6410L-IMPACT studyについては、一言も触れられていなかった。

2017年12月07日

HIVとニボルマブ

HIVとニボルマブ。

何の関係があるんじゃ、と言われそう。

最近、Annals of Oncology誌に症例報告が載っていた。

Drastic decrease of the HIV reservoir in a patient treated with nivolumab for lung cancer

Guihot et al., Ann of Oncol 2017

51歳の喫煙男性。

1995年からHIV感染症に罹患。

2015年5月にIIIA期の非小細胞肺がん(EGFR遺伝子変異陰性、KRAS遺伝子変異陰性、BRAF遺伝子変異陰性、PD-L1発現陰性)と診断された。

根治的肺葉切除術が行われ、その後にシスプラチン+ペメトレキセドで術後補助化学療法が行われた。

化学療法終了後半年以内に再発し、CANCERVIHの推奨事項に沿って、2016年12月からニボルマブによる二次治療が開始された。

CANCERVIHは、HIV感染症を合併しているがん患者を支援するフランスの組織らしい。

http://www.cancervih.org/

肺がんの治療中も、HIVのDNAやRNAの量を絶えずモニタリングしたのだとか。

面白いのは、ニボルマブによる治療中にHIVのDNA量やRNA量が増減しながら、治療開始から120日目の段階ではかなり低く抑えられたこと。

このことを、著者らは"Shock and Kill Mechanism"と呼んでいる。

1)ニボルマブ投与後のT細胞活性化とともに、HIVに感染したCD4陽性T細胞内におけるHIVウイルス複製の一過性再活性化が起きる

2)CD4陽性もしくはCD8陽性T細胞の枯渇の後に、HIV特異的なCD8陽性T細胞が機能回復し、これがHIV産生細胞を排除する

わかったような、わからんような。

ただ、現実にこうしたことが起こっているのは確か。

フランスでは、もっと大規模に患者の経過調査を行っているらしい(ANRS-CO24, OncoVIHAC cohort study)。

あと、自己免疫疾患と免疫チェックポイントになにか面白い関係がないか、興味がある。

そんな研究、進んでいるんだろうか。

何の関係があるんじゃ、と言われそう。

最近、Annals of Oncology誌に症例報告が載っていた。

Drastic decrease of the HIV reservoir in a patient treated with nivolumab for lung cancer

Guihot et al., Ann of Oncol 2017

51歳の喫煙男性。

1995年からHIV感染症に罹患。

2015年5月にIIIA期の非小細胞肺がん(EGFR遺伝子変異陰性、KRAS遺伝子変異陰性、BRAF遺伝子変異陰性、PD-L1発現陰性)と診断された。

根治的肺葉切除術が行われ、その後にシスプラチン+ペメトレキセドで術後補助化学療法が行われた。

化学療法終了後半年以内に再発し、CANCERVIHの推奨事項に沿って、2016年12月からニボルマブによる二次治療が開始された。

CANCERVIHは、HIV感染症を合併しているがん患者を支援するフランスの組織らしい。

http://www.cancervih.org/

肺がんの治療中も、HIVのDNAやRNAの量を絶えずモニタリングしたのだとか。

面白いのは、ニボルマブによる治療中にHIVのDNA量やRNA量が増減しながら、治療開始から120日目の段階ではかなり低く抑えられたこと。

このことを、著者らは"Shock and Kill Mechanism"と呼んでいる。

1)ニボルマブ投与後のT細胞活性化とともに、HIVに感染したCD4陽性T細胞内におけるHIVウイルス複製の一過性再活性化が起きる

2)CD4陽性もしくはCD8陽性T細胞の枯渇の後に、HIV特異的なCD8陽性T細胞が機能回復し、これがHIV産生細胞を排除する

わかったような、わからんような。

ただ、現実にこうしたことが起こっているのは確か。

フランスでは、もっと大規模に患者の経過調査を行っているらしい(ANRS-CO24, OncoVIHAC cohort study)。

あと、自己免疫疾患と免疫チェックポイントになにか面白い関係がないか、興味がある。

そんな研究、進んでいるんだろうか。

2017年12月05日

局所進行 / 進行期肺がんと外科切除

修行先から持ち帰ったおみやげはいろいろある。

その中でも、今でも現役で役立てているのが、肺がん患者管理用のデータベース書式だ。

少しずつ手を加えながら使い続けている。

そろそろ運用開始から10年を迎える。

ときどき、ふと立ち止まるのだ。

局所進行 / 進行期とひとくくりにされて、薬物療法の対象となる方たち。

分子標的薬が出てこようが、免疫チェックポイント阻害薬が出てこようが、治療開始時の説明は変わらない。

「治癒は望みがたい病状です」

「治療の主役は、薬物療法です」

「目標は症状を和らげることと、少しでも長生きをすることです」

5年生存をする人は2000年代前半より確実に増えている気がする。

この10年でも、多分増えている。

しかし、長く生きている人をデータベースで紐解いてみると、ひとつの共通項が見えてくる。

なんらかの形で、手術を受けている確率が高いのだ。

最近でこそあまり聞かなくなったが、かつては肺がん副腎単発転移の患者さんの標準治療は、外科切除だった。

腎細胞がんや生殖腺がんの領域では、進行期であったとしても外科切除が治療の前提である。

大腸がんでも、肝転移の標準治療は外科切除である。

多発肺転移を伴う小細胞がん、外科的肺生検ののちに化学療法を受け、10年くらい長生きしている患者さん。

局所進行肺腺がんで、術前化学放射線療法→手術→術後化学療法を行い、結局脳転移再発したものの、その後の分子標的薬治療で寛解状態の患者さん。

局所進行肺腺がんで、化学放射線療法後幾度となく再発したものの、膀胱転移を切り、大腸転移を切り、胃転移を切り、その後もう3年近くがん治療なしで無再発を続けている患者さん。

全ての長期生存者がそうだとまでは言わないものの、治療の途中でなんらかの外科治療を受けている人が多い。

手術を受ける体力のある人が長生きするのだ、という逆説的な捉え方もできるかもしれない。

しかし、腫瘍組織が多ければ多いほど、様々なバイオマーカー検索も行いやすい、ということを考えると、目的を明らかにした上で進行期の患者さんにも外科切除を組み込む臨床試験があってもいい時期に来たのかもしれない。

その中でも、今でも現役で役立てているのが、肺がん患者管理用のデータベース書式だ。

少しずつ手を加えながら使い続けている。

そろそろ運用開始から10年を迎える。

ときどき、ふと立ち止まるのだ。

局所進行 / 進行期とひとくくりにされて、薬物療法の対象となる方たち。

分子標的薬が出てこようが、免疫チェックポイント阻害薬が出てこようが、治療開始時の説明は変わらない。

「治癒は望みがたい病状です」

「治療の主役は、薬物療法です」

「目標は症状を和らげることと、少しでも長生きをすることです」

5年生存をする人は2000年代前半より確実に増えている気がする。

この10年でも、多分増えている。

しかし、長く生きている人をデータベースで紐解いてみると、ひとつの共通項が見えてくる。

なんらかの形で、手術を受けている確率が高いのだ。

最近でこそあまり聞かなくなったが、かつては肺がん副腎単発転移の患者さんの標準治療は、外科切除だった。

腎細胞がんや生殖腺がんの領域では、進行期であったとしても外科切除が治療の前提である。

大腸がんでも、肝転移の標準治療は外科切除である。

多発肺転移を伴う小細胞がん、外科的肺生検ののちに化学療法を受け、10年くらい長生きしている患者さん。

局所進行肺腺がんで、術前化学放射線療法→手術→術後化学療法を行い、結局脳転移再発したものの、その後の分子標的薬治療で寛解状態の患者さん。

局所進行肺腺がんで、化学放射線療法後幾度となく再発したものの、膀胱転移を切り、大腸転移を切り、胃転移を切り、その後もう3年近くがん治療なしで無再発を続けている患者さん。

全ての長期生存者がそうだとまでは言わないものの、治療の途中でなんらかの外科治療を受けている人が多い。

手術を受ける体力のある人が長生きするのだ、という逆説的な捉え方もできるかもしれない。

しかし、腫瘍組織が多ければ多いほど、様々なバイオマーカー検索も行いやすい、ということを考えると、目的を明らかにした上で進行期の患者さんにも外科切除を組み込む臨床試験があってもいい時期に来たのかもしれない。