2017年07月09日

Atezolizumab一次治療

AtezolizumabでもPD-L1発現状態で層別化した初回治療の臨床試験が報告された。

第II相試験ではあるが、次につながる有望な結果のようである。

Atezolizumab as First-Line or Subsequent Treatment in PD-L1-Selected Advanced NSCLC

By Matthew Stenger

Posted: 6/23/2017 9:54:46 AM

Last Updated: 6/23/2017 9:54:46 AM

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28609226

第II相BIRCH試験において、PD-L1高発現の進行非小細胞肺癌における一次治療もしくは二次治療以降において、Atezolizumabは高い奏効割合を示した。

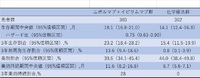

BIRCH試験は、測定可能病変を有し、脳転移のない進行非小細胞肺癌患者659人を対象とし、1200mgのAtezolizumabを3週ごとに投与する試験デザインとし、一次治療コホート(コホート1、n=139人)、二次治療コホート(コホート2、n=268)、三次治療以降コホート(コホート3、n=252人)に分けた。腫瘍細胞もしくは腫瘍浸潤免疫細胞がSP142抗体による免疫染色で5%以上のPD-L1発現をしている患者のみを対象とした。PD-L1発現割合が腫瘍細胞の50%以上、免疫細胞の10%以上の患者を、それぞれTC3やIC3と定義した。それぞれのコホートの46%、47%がTC3やIC3に相当した。主要評価項目は奏効割合とした。

12ヶ月の追跡期間後で、奏効割合はコホート1で22%、コホート2で19%、コホート3で18%だった。それぞれのコホートにおけるTC3 / IC3の患者をサブグループ解析すると、コホート1で31%、コホート2で26%、コホート3で27%だった。奏効の有無はEGFRやKRAS遺伝子変異と関わりなかった。奏効持続期間はコホート1で9.8ヶ月、未到達、11.8ヶ月だった。それぞれのコホートにおけるTC3 / IC3の奏効持続期間は10.0ヶ月、未到達、7.2ヶ月だった。追跡期間中央値が20ヶ月と不十分であるものの、生存期間中央値は23.5ヶ月(TC3 / IC3の患者では26.9ヶ月)、15.5ヶ月(TC3 / IC3の患者では16.6ヶ月)、13.2ヶ月(TC3 / IC3の患者では17.5ヶ月)だった。

第II相試験ではあるが、次につながる有望な結果のようである。

Atezolizumab as First-Line or Subsequent Treatment in PD-L1-Selected Advanced NSCLC

By Matthew Stenger

Posted: 6/23/2017 9:54:46 AM

Last Updated: 6/23/2017 9:54:46 AM

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28609226

第II相BIRCH試験において、PD-L1高発現の進行非小細胞肺癌における一次治療もしくは二次治療以降において、Atezolizumabは高い奏効割合を示した。

BIRCH試験は、測定可能病変を有し、脳転移のない進行非小細胞肺癌患者659人を対象とし、1200mgのAtezolizumabを3週ごとに投与する試験デザインとし、一次治療コホート(コホート1、n=139人)、二次治療コホート(コホート2、n=268)、三次治療以降コホート(コホート3、n=252人)に分けた。腫瘍細胞もしくは腫瘍浸潤免疫細胞がSP142抗体による免疫染色で5%以上のPD-L1発現をしている患者のみを対象とした。PD-L1発現割合が腫瘍細胞の50%以上、免疫細胞の10%以上の患者を、それぞれTC3やIC3と定義した。それぞれのコホートの46%、47%がTC3やIC3に相当した。主要評価項目は奏効割合とした。

12ヶ月の追跡期間後で、奏効割合はコホート1で22%、コホート2で19%、コホート3で18%だった。それぞれのコホートにおけるTC3 / IC3の患者をサブグループ解析すると、コホート1で31%、コホート2で26%、コホート3で27%だった。奏効の有無はEGFRやKRAS遺伝子変異と関わりなかった。奏効持続期間はコホート1で9.8ヶ月、未到達、11.8ヶ月だった。それぞれのコホートにおけるTC3 / IC3の奏効持続期間は10.0ヶ月、未到達、7.2ヶ月だった。追跡期間中央値が20ヶ月と不十分であるものの、生存期間中央値は23.5ヶ月(TC3 / IC3の患者では26.9ヶ月)、15.5ヶ月(TC3 / IC3の患者では16.6ヶ月)、13.2ヶ月(TC3 / IC3の患者では17.5ヶ月)だった。

第III相CONFIRM、第II相MERITほか・・・中皮腫再燃に対するニボルマブ単剤療法

免疫チェックポイント阻害薬と自己免疫疾患発症

血液脳関門とがん薬物療法

根治切除術直後の非小細胞肺がん患者に、バイオマーカー解析をするべきか

CheckMate-227試験 4年追跡後

放射線治療を前処置とした免疫チェックポイント阻害薬

悪性胸膜中皮腫とニボルマブ+イピリムマブ併用療法

ドライバー遺伝子変異陽性患者におけるPACIFICレジメンの有効性

EGFR/ALK陽性非小細胞肺がんに対するカルボプラチン+ペメトレキセド+ペンブロリズマブ併用療法

CheckMate9LA試験 脳転移の有無でサブグループ解析

第III相POSEIDON試験

病勢進行後の治療をどう考えるか

進行が速い進行肺腺がんに遭遇したらどう振る舞うか

非小細胞肺がんの周術期治療をどのように考えるか

免疫チェックポイント阻害薬と抑うつ反応

有害事象による治療中止と、その後の治療再開

尿路上皮がんと術後補助ニボルマブ療法

姑息的放射線照射による遠隔腫瘍縮小(アブスコパル)効果と免疫チェックポイント阻害薬 その2

姑息的放射線照射による遠隔腫瘍縮小(アブスコパル)効果と免疫チェックポイント阻害薬 その1

進行肺扁平上皮がんでは、二次治療以降でニボルマブにイピリムマブを上乗せする意義はない

免疫チェックポイント阻害薬と自己免疫疾患発症

血液脳関門とがん薬物療法

根治切除術直後の非小細胞肺がん患者に、バイオマーカー解析をするべきか

CheckMate-227試験 4年追跡後

放射線治療を前処置とした免疫チェックポイント阻害薬

悪性胸膜中皮腫とニボルマブ+イピリムマブ併用療法

ドライバー遺伝子変異陽性患者におけるPACIFICレジメンの有効性

EGFR/ALK陽性非小細胞肺がんに対するカルボプラチン+ペメトレキセド+ペンブロリズマブ併用療法

CheckMate9LA試験 脳転移の有無でサブグループ解析

第III相POSEIDON試験

病勢進行後の治療をどう考えるか

進行が速い進行肺腺がんに遭遇したらどう振る舞うか

非小細胞肺がんの周術期治療をどのように考えるか

免疫チェックポイント阻害薬と抑うつ反応

有害事象による治療中止と、その後の治療再開

尿路上皮がんと術後補助ニボルマブ療法

姑息的放射線照射による遠隔腫瘍縮小(アブスコパル)効果と免疫チェックポイント阻害薬 その2

姑息的放射線照射による遠隔腫瘍縮小(アブスコパル)効果と免疫チェックポイント阻害薬 その1

進行肺扁平上皮がんでは、二次治療以降でニボルマブにイピリムマブを上乗せする意義はない

Posted by tak at 00:30│Comments(2)

│免疫チェックポイント阻害薬

この記事へのコメント

いつも勉強になります。

atezoは二次治療のOAK、POPULARではORRやPFSで差はないのにOSは伸びてるという不思議な薬剤で、PD後も何らかの効果があるのではと考察されているみたいですね。そうなってくると何をもって評価をするのか、beyond PD使用もあるのか、など混乱してきます。

抗PD-L1抗体は有害事象がPD-1抗体やCTLA-4に比べ少なそうなこともあり、今後保険適応となれば不適切に長期使用されることも多いかもしれません。

まだまだ新規のチェックポイント阻害剤が控えており、今後も混乱は続くのでしょうか。新規薬剤がたくさんでるのは喜ばしい反面、難しい時代だと感じています。

atezoは二次治療のOAK、POPULARではORRやPFSで差はないのにOSは伸びてるという不思議な薬剤で、PD後も何らかの効果があるのではと考察されているみたいですね。そうなってくると何をもって評価をするのか、beyond PD使用もあるのか、など混乱してきます。

抗PD-L1抗体は有害事象がPD-1抗体やCTLA-4に比べ少なそうなこともあり、今後保険適応となれば不適切に長期使用されることも多いかもしれません。

まだまだ新規のチェックポイント阻害剤が控えており、今後も混乱は続くのでしょうか。新規薬剤がたくさんでるのは喜ばしい反面、難しい時代だと感じています。

Posted by 若手 at 2017年07月10日 08:56

若手さんへ

コメントありがとうございます。効果予測因子がはっきりしていなかった頃の個人的な印象から言えば、Atezolizumabに限らず、PD-1/PD-L1に関わるICIsは一般に、PFSを大して伸ばさないけれどOSが伸びる、従ってOSのサロゲートマーカーとしてPFSが役に立たない、と捉えていました。頻度は少ないと言いながらpseudo-progressionという現象が知られているだけに、beyond PDでの使用はありなんでしょう(臨床試験でも実地臨床でも、実際に行われています)。ある意味、beyond PDという言葉は、ICIsのためにこそあるのかも知れません。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e897778.html

今のところ、ICIsの治療においてOSのサロゲートマーカーになり得るのは、「患者の全身状態が改善しているかどうか」「患者が元気に過ごしているのかどうか」ということに尽きるような気がします。臨床試験では目安にならないけれど、実地臨床では丁寧に患者を診なさいね、ということなのでしょう。

コメントありがとうございます。効果予測因子がはっきりしていなかった頃の個人的な印象から言えば、Atezolizumabに限らず、PD-1/PD-L1に関わるICIsは一般に、PFSを大して伸ばさないけれどOSが伸びる、従ってOSのサロゲートマーカーとしてPFSが役に立たない、と捉えていました。頻度は少ないと言いながらpseudo-progressionという現象が知られているだけに、beyond PDでの使用はありなんでしょう(臨床試験でも実地臨床でも、実際に行われています)。ある意味、beyond PDという言葉は、ICIsのためにこそあるのかも知れません。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e897778.html

今のところ、ICIsの治療においてOSのサロゲートマーカーになり得るのは、「患者の全身状態が改善しているかどうか」「患者が元気に過ごしているのかどうか」ということに尽きるような気がします。臨床試験では目安にならないけれど、実地臨床では丁寧に患者を診なさいね、ということなのでしょう。

Posted by tak at 2017年07月10日 13:49

at 2017年07月10日 13:49

at 2017年07月10日 13:49

at 2017年07月10日 13:49