2021年09月19日

CheckMate9LA試験 脳転移の有無でサブグループ解析

後付けのサブグループ解析であるため、エビデンスとしての質はそれほど高くないかもしれない。

それでも、この報告を見ると、脳転移を有する進行非小細胞肺がんの方にはニボルマブ+イピリムマブ+化学療法を第一選択としたくなる。

そのくらい、生存期間、無増悪生存期間、奏効割合、奏効持続期間の差は圧倒的である。

First-line Nivolumab + Ipilimumab + Chemo in Patients With Advanced NSCLC and Brain Metastases: Results From CheckMate 9LA

David Carbone et al., WCLC2021 Abst.#OA09.01

背景:

脳転移を伴う進行非小細胞肺がん患者の診療はまだ満足できるものではなく、免疫チェックポイント阻害薬が有益な可能性がある。第III相ランダム化比較試験であるCheckMate9LA試験において、ニボルマブ+イピリムマブ+化学療法(N+I+Cx)は化学療法単独と比較して、進行非小細胞肺がん患者の生存期間を有意に延長した。その効果は、腫瘍病巣のPD-L1発現状態や腫瘍組織型と関係なく認められた。今回は、後付けではあるが、治療開始前の脳転移の有無によるサブグループ解析を行った。

方法:

IV期あるいは術後再発の成人非小細胞肺がん患者で、ECOG-PSは0もしくは1、EGFRやALKの遺伝子異常を持たない者を適格とした。適切な治療を受けた脳転移合併患者も、初回のプロトコール治療開始に先立つこと2週間以上無症状であれば適格とした。この際、副腎皮質ステロイドがプレドニゾロン換算で10mg/日以下の量で維持中、あるいは漸減中の状態にあってもよいとされた。対象患者はN+I+Cx群(ニボルマブ360mgを3週ごと、イピリムマブ1mg/kgを6週ごと、化学療法を当初2サイクル)とCx群(化学療法を4サイクル)に1:1の割合で無作為に割り付けられた。プロトコール治療は、病勢進行、忍容不能の毒性、免疫チェックポイント阻害薬治療開始から2年間を経るまでは継続された。頭部MRI / CTは治療開始前の時点で全ての患者について行われ、脳転移の病歴がある患者や脳転移にまつわる症状が治療経過中に認められた患者では既定の外来受診時に2回、加えて病勢進行に至るまで3ヶ月ごとに再検した。頭蓋内病変の画像評価は、脳転移巣評価用にアレンジしたRECIST基準に基づき、独立効果判定員会で行った。

結果:

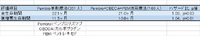

719人の患者がランダム割り付けされ、そのうち101人(14%)は治療開始前に脳転移を合併していた。背景因子は脳転移のあり、なしを問わずバランスがとれており、これは各治療群間の比較でもほぼ同様だった。ただし、N+I+Cx群に喫煙歴のない患者が多かったとか、Cx群に肝転移を有する患者が多かったといった若干の偏りが、脳転移を有する患者において認められた。脳転移の有無を問わず、N+I+Cx群の方がCx群よりも生存期間、効果のいずれにおいても優れていた。治療開始前に脳転移を合併していた患者で、全てのGradeの治療関連有害事象を算出すると、N+I+Cx群で20%、Cx群で10%だった。そのほとんどはGrade 1ないしは2の有害事象だった。

それでも、この報告を見ると、脳転移を有する進行非小細胞肺がんの方にはニボルマブ+イピリムマブ+化学療法を第一選択としたくなる。

そのくらい、生存期間、無増悪生存期間、奏効割合、奏効持続期間の差は圧倒的である。

First-line Nivolumab + Ipilimumab + Chemo in Patients With Advanced NSCLC and Brain Metastases: Results From CheckMate 9LA

David Carbone et al., WCLC2021 Abst.#OA09.01

背景:

脳転移を伴う進行非小細胞肺がん患者の診療はまだ満足できるものではなく、免疫チェックポイント阻害薬が有益な可能性がある。第III相ランダム化比較試験であるCheckMate9LA試験において、ニボルマブ+イピリムマブ+化学療法(N+I+Cx)は化学療法単独と比較して、進行非小細胞肺がん患者の生存期間を有意に延長した。その効果は、腫瘍病巣のPD-L1発現状態や腫瘍組織型と関係なく認められた。今回は、後付けではあるが、治療開始前の脳転移の有無によるサブグループ解析を行った。

方法:

IV期あるいは術後再発の成人非小細胞肺がん患者で、ECOG-PSは0もしくは1、EGFRやALKの遺伝子異常を持たない者を適格とした。適切な治療を受けた脳転移合併患者も、初回のプロトコール治療開始に先立つこと2週間以上無症状であれば適格とした。この際、副腎皮質ステロイドがプレドニゾロン換算で10mg/日以下の量で維持中、あるいは漸減中の状態にあってもよいとされた。対象患者はN+I+Cx群(ニボルマブ360mgを3週ごと、イピリムマブ1mg/kgを6週ごと、化学療法を当初2サイクル)とCx群(化学療法を4サイクル)に1:1の割合で無作為に割り付けられた。プロトコール治療は、病勢進行、忍容不能の毒性、免疫チェックポイント阻害薬治療開始から2年間を経るまでは継続された。頭部MRI / CTは治療開始前の時点で全ての患者について行われ、脳転移の病歴がある患者や脳転移にまつわる症状が治療経過中に認められた患者では既定の外来受診時に2回、加えて病勢進行に至るまで3ヶ月ごとに再検した。頭蓋内病変の画像評価は、脳転移巣評価用にアレンジしたRECIST基準に基づき、独立効果判定員会で行った。

結果:

719人の患者がランダム割り付けされ、そのうち101人(14%)は治療開始前に脳転移を合併していた。背景因子は脳転移のあり、なしを問わずバランスがとれており、これは各治療群間の比較でもほぼ同様だった。ただし、N+I+Cx群に喫煙歴のない患者が多かったとか、Cx群に肝転移を有する患者が多かったといった若干の偏りが、脳転移を有する患者において認められた。脳転移の有無を問わず、N+I+Cx群の方がCx群よりも生存期間、効果のいずれにおいても優れていた。治療開始前に脳転移を合併していた患者で、全てのGradeの治療関連有害事象を算出すると、N+I+Cx群で20%、Cx群で10%だった。そのほとんどはGrade 1ないしは2の有害事象だった。

血液脳関門とがん薬物療法

根治切除術直後の非小細胞肺がん患者に、バイオマーカー解析をするべきか

ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法と胸水・腹水貯留

ドライバー遺伝子変異陽性患者におけるPACIFICレジメンの有効性

オシメルチニブ耐性化後は、耐性機序同定や分子標的治療は意味がないのか

EGFR/ALK陽性非小細胞肺がんに対するカルボプラチン+ペメトレキセド+ペンブロリズマブ併用療法

オシメルチニブによる術前療法・・・NeoADAURAの前哨戦

非小細胞肺がんの周術期治療をどのように考えるか

ビノレルビンにも供給不安

進行非小細胞肺癌二次もしくは三次治療のアムルビシン単剤療法

有害事象による治療中止と、その後の治療再開

ナブパクリタキセル、まさかの供給停止

ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法再考

進行肺扁平上皮がんでは、二次治療以降でニボルマブにイピリムマブを上乗せする意義はない

ゲフィチニブ+カルボプラチン+ペメトレキセド併用療法・・・NEJ009試験の最新データ

日本人の高齢進展型小細胞肺がんの標準治療

肺がん診療におけるステロイド薬の使い方

今更ながら第III相AVAPERL試験のおさらい

PD-L1≧50%の進行non-Sq NSCLC患者で、免疫チェックポイント阻害薬単剤療法は必要かつ十分なのか

PACIFIC試験における5年生存割合は42.9%

根治切除術直後の非小細胞肺がん患者に、バイオマーカー解析をするべきか

ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法と胸水・腹水貯留

ドライバー遺伝子変異陽性患者におけるPACIFICレジメンの有効性

オシメルチニブ耐性化後は、耐性機序同定や分子標的治療は意味がないのか

EGFR/ALK陽性非小細胞肺がんに対するカルボプラチン+ペメトレキセド+ペンブロリズマブ併用療法

オシメルチニブによる術前療法・・・NeoADAURAの前哨戦

非小細胞肺がんの周術期治療をどのように考えるか

ビノレルビンにも供給不安

進行非小細胞肺癌二次もしくは三次治療のアムルビシン単剤療法

有害事象による治療中止と、その後の治療再開

ナブパクリタキセル、まさかの供給停止

ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法再考

進行肺扁平上皮がんでは、二次治療以降でニボルマブにイピリムマブを上乗せする意義はない

ゲフィチニブ+カルボプラチン+ペメトレキセド併用療法・・・NEJ009試験の最新データ

日本人の高齢進展型小細胞肺がんの標準治療

肺がん診療におけるステロイド薬の使い方

今更ながら第III相AVAPERL試験のおさらい

PD-L1≧50%の進行non-Sq NSCLC患者で、免疫チェックポイント阻害薬単剤療法は必要かつ十分なのか

PACIFIC試験における5年生存割合は42.9%

この記事へのコメント

post hocとは言え、脳転移があってMST20か月なんてウソみたいな数字ですね。化学療法単独の数字が全脳照射した場合のありがちなMSTなので、イピニボすれば全脳照射そのものを極力回避できるかも。逆に、全脳照射するなら海馬回避しないとQOLが悪くなるかも。

Posted by とある放射線治療医 at 2021年09月19日 20:35

とある放射線治療医さんへ

いつもコメントありがとうございます。対照と比較して、全生存期間中央値が3倍近いというのはインパクトがありますね。ニボルマブ・イピリムマブ併用療法が悪性黒色腫で試された当初、壇上で発表されていた皮膚科の先生が、「生存曲線だけ見れば確かに有望な治療ですが、有害事象管理が本当に大変です。安易に取り組んではなりません」と声高におっしゃっていたのがとても印象に残っています。その後、治療スケジュールや投与量が見直され、臨床家も免疫関連有害事象の対処に慣れてきて、本治療が徐々に市民権を獲得しつつあるように思えますね。

脳転移があり、しかも定位照射対象とならない患者でも、長期生存をある程度見込まなければならない時代になったということですね。

しかし、なぜ本治療がこの患者集団に有効なのか、背景がよく分かりません。免疫賦活は脳血液関門とはあまり関係がないということなのでしょうかね。

いつもコメントありがとうございます。対照と比較して、全生存期間中央値が3倍近いというのはインパクトがありますね。ニボルマブ・イピリムマブ併用療法が悪性黒色腫で試された当初、壇上で発表されていた皮膚科の先生が、「生存曲線だけ見れば確かに有望な治療ですが、有害事象管理が本当に大変です。安易に取り組んではなりません」と声高におっしゃっていたのがとても印象に残っています。その後、治療スケジュールや投与量が見直され、臨床家も免疫関連有害事象の対処に慣れてきて、本治療が徐々に市民権を獲得しつつあるように思えますね。

脳転移があり、しかも定位照射対象とならない患者でも、長期生存をある程度見込まなければならない時代になったということですね。

しかし、なぜ本治療がこの患者集団に有効なのか、背景がよく分かりません。免疫賦活は脳血液関門とはあまり関係がないということなのでしょうかね。

Posted by tak at 2021年09月20日 21:36

at 2021年09月20日 21:36

at 2021年09月20日 21:36

at 2021年09月20日 21:36手に負えない癌性髄膜炎に効果的があることを期待したいです。脊髄播種にも効くかも。

脳血液関門は小分子化合物しか通過しませんが、関門の内側に潜む腫瘍細胞に対し組織内マクロファージたるミクログリアががん免疫サイクルに貢献しているのかもしれません。

脳血液関門は小分子化合物しか通過しませんが、関門の内側に潜む腫瘍細胞に対し組織内マクロファージたるミクログリアががん免疫サイクルに貢献しているのかもしれません。

Posted by とある放射線治療医 at 2021年09月21日 10:03

とある放射線治療医さんへ

コメントありがとうございます。

中枢神経系における腫瘍免疫の担い手や、免疫チェックポイントの働き方について基礎研究が進むと、面白いですね。

コメントありがとうございます。

中枢神経系における腫瘍免疫の担い手や、免疫チェックポイントの働き方について基礎研究が進むと、面白いですね。

Posted by tak at 2021年09月21日 12:17