2016年06月17日

Pembrolizumab単剤療法がプラチナ併用化学療法を凌駕、KEYNOTE-024

細かいデータはまだこれから明らかにされるのだと思いますが、PD-L1高発現の非小細胞肺癌の一次治療において、Pembrolizumabがプラチナ併用化学療法を無増悪生存期間、全生存期間において有意に凌駕したことが明らかになりました。

EGFR遺伝子変異、ALK遺伝子再構成、ROS1遺伝子再構成等々の遺伝子異常をバイオマーカーとした治療に加え、PD-L1発現状態がバイオマーカーとなって、進行非小細胞肺癌の初回治療が書き換えられることになります。

遺伝子異常をバイオマーカーとした治療群と異なるのは、事前にクロスオーバーが認められているにも拘らず、全生存期間までPembrolizumab群で延長したということです。

さらには、奏効割合の相違については今回のプレスリリースでは明らかにされておらず、これはすなわち、奏効割合では優位な差がつかなかったのだろうということを想像させます。

進行非小細胞肺癌患者のうちどれだけの割合がPD-L1高発現群に含まれるのかはこれから明らかになるのでしょうが、治療体系が大きく、より複雑に変わることは間違いなさそうです。

進行非小細胞肺癌の初回治療において、Pembrolizumabがプラチナ併用化学療法と比較して無増悪生存期間、全生存期間を有意に延長した

腫瘍組織の50%以上がPD-L1を発現している未治療進行非小細胞肺癌において、Pembrolizumabは化学療法と比較して、主要評価項目である無増悪生存期間、副次評価項目である全生存期間のいずれも有意に延長した。この結果を踏まえ、独立データモニタリング委員会は試験の中止を勧告し、化学療法群に割り付けられた患者に対してPembrolizumabを使用する機会を提供するように求めた。

Dr. Roger M. Perlmutterは以下のようにコメントしている。

「本試験、KEYNOTE-024の結果は、非小細胞肺癌における初回化学療法にパラダイムシフトをもたらす可能性を秘めている」

「我々は、本試験の結果を全世界の医療従事者や規制当局と共有できることを楽しみにしている」

Pembrolizumabの安全性プロファイルは、これまで進行非小細胞肺癌患者に適用された臨床試験結果と概ね一致しており、新たに報告されたものはない。KEYNOTE-024の試験結果は今後の医学系学会で報告される予定である。

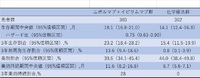

KEYNOTE-024試験は、進行非小細胞肺癌患者に対する治療として、Pembrolizumab単剤療法と、標準治療とされるプラチナ併用化学療法を比較する無作為化第III相試験である。適格条件は、非小細胞肺癌に対する化学療法歴がないこと、腫瘍組織がPD-L1を高発現している(腫瘍全体の50%以上が発現している)ことが、免疫組織化学を用いて中央診断されていること、だった。本試験では305人の患者をPembrolizumab群(200mgを3週間ごとに投与)と、プラチナ併用化学療法群(カルボプラチン+パクリタキセル、カルボプラチン+ペメトレキセド、シスプラチン+ペメトレキセド、カルボプラチン+ジェムシタビン、シスプラチン+ジェムシタビン)に割り付けた。非扁平上皮がん患者においては、ペメトレキセド維持療法も許容された。加えて、プラチナ併用化学療法群においては、病勢進行後にPembrolizumabにクロスオーバーできる条件が付された。主要評価項目は無増悪生存期間、副次評価項目は全生存期間と奏効割合とした。

EGFR遺伝子変異、ALK遺伝子再構成、ROS1遺伝子再構成等々の遺伝子異常をバイオマーカーとした治療に加え、PD-L1発現状態がバイオマーカーとなって、進行非小細胞肺癌の初回治療が書き換えられることになります。

遺伝子異常をバイオマーカーとした治療群と異なるのは、事前にクロスオーバーが認められているにも拘らず、全生存期間までPembrolizumab群で延長したということです。

さらには、奏効割合の相違については今回のプレスリリースでは明らかにされておらず、これはすなわち、奏効割合では優位な差がつかなかったのだろうということを想像させます。

進行非小細胞肺癌患者のうちどれだけの割合がPD-L1高発現群に含まれるのかはこれから明らかになるのでしょうが、治療体系が大きく、より複雑に変わることは間違いなさそうです。

進行非小細胞肺癌の初回治療において、Pembrolizumabがプラチナ併用化学療法と比較して無増悪生存期間、全生存期間を有意に延長した

腫瘍組織の50%以上がPD-L1を発現している未治療進行非小細胞肺癌において、Pembrolizumabは化学療法と比較して、主要評価項目である無増悪生存期間、副次評価項目である全生存期間のいずれも有意に延長した。この結果を踏まえ、独立データモニタリング委員会は試験の中止を勧告し、化学療法群に割り付けられた患者に対してPembrolizumabを使用する機会を提供するように求めた。

Dr. Roger M. Perlmutterは以下のようにコメントしている。

「本試験、KEYNOTE-024の結果は、非小細胞肺癌における初回化学療法にパラダイムシフトをもたらす可能性を秘めている」

「我々は、本試験の結果を全世界の医療従事者や規制当局と共有できることを楽しみにしている」

Pembrolizumabの安全性プロファイルは、これまで進行非小細胞肺癌患者に適用された臨床試験結果と概ね一致しており、新たに報告されたものはない。KEYNOTE-024の試験結果は今後の医学系学会で報告される予定である。

KEYNOTE-024試験は、進行非小細胞肺癌患者に対する治療として、Pembrolizumab単剤療法と、標準治療とされるプラチナ併用化学療法を比較する無作為化第III相試験である。適格条件は、非小細胞肺癌に対する化学療法歴がないこと、腫瘍組織がPD-L1を高発現している(腫瘍全体の50%以上が発現している)ことが、免疫組織化学を用いて中央診断されていること、だった。本試験では305人の患者をPembrolizumab群(200mgを3週間ごとに投与)と、プラチナ併用化学療法群(カルボプラチン+パクリタキセル、カルボプラチン+ペメトレキセド、シスプラチン+ペメトレキセド、カルボプラチン+ジェムシタビン、シスプラチン+ジェムシタビン)に割り付けた。非扁平上皮がん患者においては、ペメトレキセド維持療法も許容された。加えて、プラチナ併用化学療法群においては、病勢進行後にPembrolizumabにクロスオーバーできる条件が付された。主要評価項目は無増悪生存期間、副次評価項目は全生存期間と奏効割合とした。

第III相CONFIRM、第II相MERITほか・・・中皮腫再燃に対するニボルマブ単剤療法

免疫チェックポイント阻害薬と自己免疫疾患発症

血液脳関門とがん薬物療法

根治切除術直後の非小細胞肺がん患者に、バイオマーカー解析をするべきか

CheckMate-227試験 4年追跡後

放射線治療を前処置とした免疫チェックポイント阻害薬

悪性胸膜中皮腫とニボルマブ+イピリムマブ併用療法

ドライバー遺伝子変異陽性患者におけるPACIFICレジメンの有効性

EGFR/ALK陽性非小細胞肺がんに対するカルボプラチン+ペメトレキセド+ペンブロリズマブ併用療法

CheckMate9LA試験 脳転移の有無でサブグループ解析

第III相POSEIDON試験

病勢進行後の治療をどう考えるか

進行が速い進行肺腺がんに遭遇したらどう振る舞うか

非小細胞肺がんの周術期治療をどのように考えるか

免疫チェックポイント阻害薬と抑うつ反応

有害事象による治療中止と、その後の治療再開

尿路上皮がんと術後補助ニボルマブ療法

姑息的放射線照射による遠隔腫瘍縮小(アブスコパル)効果と免疫チェックポイント阻害薬 その2

姑息的放射線照射による遠隔腫瘍縮小(アブスコパル)効果と免疫チェックポイント阻害薬 その1

進行肺扁平上皮がんでは、二次治療以降でニボルマブにイピリムマブを上乗せする意義はない

免疫チェックポイント阻害薬と自己免疫疾患発症

血液脳関門とがん薬物療法

根治切除術直後の非小細胞肺がん患者に、バイオマーカー解析をするべきか

CheckMate-227試験 4年追跡後

放射線治療を前処置とした免疫チェックポイント阻害薬

悪性胸膜中皮腫とニボルマブ+イピリムマブ併用療法

ドライバー遺伝子変異陽性患者におけるPACIFICレジメンの有効性

EGFR/ALK陽性非小細胞肺がんに対するカルボプラチン+ペメトレキセド+ペンブロリズマブ併用療法

CheckMate9LA試験 脳転移の有無でサブグループ解析

第III相POSEIDON試験

病勢進行後の治療をどう考えるか

進行が速い進行肺腺がんに遭遇したらどう振る舞うか

非小細胞肺がんの周術期治療をどのように考えるか

免疫チェックポイント阻害薬と抑うつ反応

有害事象による治療中止と、その後の治療再開

尿路上皮がんと術後補助ニボルマブ療法

姑息的放射線照射による遠隔腫瘍縮小(アブスコパル)効果と免疫チェックポイント阻害薬 その2

姑息的放射線照射による遠隔腫瘍縮小(アブスコパル)効果と免疫チェックポイント阻害薬 その1

進行肺扁平上皮がんでは、二次治療以降でニボルマブにイピリムマブを上乗せする意義はない

Posted by tak at 23:00│Comments(8)

│免疫チェックポイント阻害薬

この記事へのコメント

はじめまして。

いつも、記事を読ませて頂いています。

とても、判りやすく勉強になります。

質問があります。

ALK肺がんの場合、PD-L1が高発現する

との記事を読んだ事があります。

しかし、がんセンターの先生には

ALK肺がんは、免疫阻害薬が効き難いとの

エビデンスがあり、各製薬会社は

ALK肺がんに対しての免疫阻害薬の

開発はあまりしないとのお話を

聞きました。

もし、ALK肺がんに関する免疫阻害薬の

情報などありましたら、取り上げて

下さい。

長々とすいませんでした。

いつも、記事を読ませて頂いています。

とても、判りやすく勉強になります。

質問があります。

ALK肺がんの場合、PD-L1が高発現する

との記事を読んだ事があります。

しかし、がんセンターの先生には

ALK肺がんは、免疫阻害薬が効き難いとの

エビデンスがあり、各製薬会社は

ALK肺がんに対しての免疫阻害薬の

開発はあまりしないとのお話を

聞きました。

もし、ALK肺がんに関する免疫阻害薬の

情報などありましたら、取り上げて

下さい。

長々とすいませんでした。

Posted by さくら。 at 2016年06月18日 15:44

さくらさんへ

コメントありがとうございます。

EGFR遺伝子変異を有する肺癌ではPD-L1が高発現していることがある、という話は聞いたことがありますが、ALK遺伝子再構成を有する肺癌でどうか、という話は、私自身はまだ聞いたことがありません。不勉強で済みません。

これまでのところ、EGFR遺伝子変異を有する肺癌にはあまり免疫チェックポイント阻害薬は効かないとされていますが、これまたALK遺伝子再構成を有する肺癌でどうか、という話も知りません。もし差し支えなければ、出典元を教えてください。私も勉強してみたいです。

単一、もしくは少数の遺伝子異常に依拠する肺癌には、免疫チェックポイント阻害薬単独療法は効果が薄いのだろうと漠然と捉えていますが、その一方で、遺伝子異常を標的とした分子標的薬と免疫チェックポイント阻害薬の併用療法の臨床試験は存外行われていますし、中には毒性の問題はあるものの、驚異的な縮小効果を示している(Osimertinib+Durvalumab)もあります。ALK遺伝子再構成を有する肺癌でも、J-ALEX試験でよい結果が出たAlectinibなどで免疫チェックポイント阻害薬との併用療法が検討されるかもしれません。Alectinib+Atezolizumab併用なんて、意外と実現しそうな気がしますけれど。

コメントありがとうございます。

EGFR遺伝子変異を有する肺癌ではPD-L1が高発現していることがある、という話は聞いたことがありますが、ALK遺伝子再構成を有する肺癌でどうか、という話は、私自身はまだ聞いたことがありません。不勉強で済みません。

これまでのところ、EGFR遺伝子変異を有する肺癌にはあまり免疫チェックポイント阻害薬は効かないとされていますが、これまたALK遺伝子再構成を有する肺癌でどうか、という話も知りません。もし差し支えなければ、出典元を教えてください。私も勉強してみたいです。

単一、もしくは少数の遺伝子異常に依拠する肺癌には、免疫チェックポイント阻害薬単独療法は効果が薄いのだろうと漠然と捉えていますが、その一方で、遺伝子異常を標的とした分子標的薬と免疫チェックポイント阻害薬の併用療法の臨床試験は存外行われていますし、中には毒性の問題はあるものの、驚異的な縮小効果を示している(Osimertinib+Durvalumab)もあります。ALK遺伝子再構成を有する肺癌でも、J-ALEX試験でよい結果が出たAlectinibなどで免疫チェックポイント阻害薬との併用療法が検討されるかもしれません。Alectinib+Atezolizumab併用なんて、意外と実現しそうな気がしますけれど。

Posted by tak at 2016年06月18日 17:56

at 2016年06月18日 17:56

at 2016年06月18日 17:56

at 2016年06月18日 17:56お返事が来るとは思わず、感謝しています。

私の知識は、ネットからの情報が殆どです。

ALKとPD-L1の関係もTwitterでみました。

参考にコピペします。

ALK肺がんの場合、アレクチニブの次の

治療戦略が不明確かつ、お薬が無いと

言っても過言では無いような気がします。

色々とアレクチニブ以降の治療は

調べていますがイマイチの様な印象です。

もし、なにか判れば教えて下さい。

宜しくお願いします。

下記はTwitterからです。

リンクが上手く機能するか心配ですが

読めると幸いです。

EML4-ALK fusion gene を持ってると、PD-L1が高発現になるという話か。もろに私のことですね。 / “Induction of PD-L1 Expression by the EML4-ALK Oncoprot…” htn.to/dS3KkN

私の知識は、ネットからの情報が殆どです。

ALKとPD-L1の関係もTwitterでみました。

参考にコピペします。

ALK肺がんの場合、アレクチニブの次の

治療戦略が不明確かつ、お薬が無いと

言っても過言では無いような気がします。

色々とアレクチニブ以降の治療は

調べていますがイマイチの様な印象です。

もし、なにか判れば教えて下さい。

宜しくお願いします。

下記はTwitterからです。

リンクが上手く機能するか心配ですが

読めると幸いです。

EML4-ALK fusion gene を持ってると、PD-L1が高発現になるという話か。もろに私のことですね。 / “Induction of PD-L1 Expression by the EML4-ALK Oncoprot…” htn.to/dS3KkN

Posted by さくら at 2016年06月19日 19:50

さくらさんへ

ALKとPD-L1の出典は、九州大学の岡本勇先生らの論文からの出典のようですね。岡本先生は、EGFRやALKの遺伝子異常陽性の細胞株でPD-L1の発現が多いようだと実験結果をもとに報告されています。EGFRについては免疫チェックポイント阻害薬を使用した際の治療反応性について既にデータがあり、どちらかというと単独治療はあまり効かないという印象を誰もが持っているようです。ALKについてはこれからでしょうね。

Alectinib以降の治療については、Lorlatinib(PF-06463922)という薬が有望視されています。今回のASCO 2016でも取り上げられていました。手前味噌ですが、以下の記事をご参照ください。第II/III相臨床試験が予定されていますが、ファイザー株式会社のHPを見る限り、まだ計画段階のようです。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e856334.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/c21902_2.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/d2015-11-27.html

ALKとPD-L1の出典は、九州大学の岡本勇先生らの論文からの出典のようですね。岡本先生は、EGFRやALKの遺伝子異常陽性の細胞株でPD-L1の発現が多いようだと実験結果をもとに報告されています。EGFRについては免疫チェックポイント阻害薬を使用した際の治療反応性について既にデータがあり、どちらかというと単独治療はあまり効かないという印象を誰もが持っているようです。ALKについてはこれからでしょうね。

Alectinib以降の治療については、Lorlatinib(PF-06463922)という薬が有望視されています。今回のASCO 2016でも取り上げられていました。手前味噌ですが、以下の記事をご参照ください。第II/III相臨床試験が予定されていますが、ファイザー株式会社のHPを見る限り、まだ計画段階のようです。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e856334.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/c21902_2.html

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/d2015-11-27.html

Posted by tak at 2016年06月20日 13:30

ご回答有難う御座います。

第3世代のALK阻害薬剤も好成績の

ものがチラホラあるようですね。

大変恐縮ですがもうひとつ

質問があります。

CT画像のすりガラス陰影ですが、

ALK肺がん治療中で、

CT画像に毎回モヤモヤ~と

割りと大きいすりガラス陰影が

写るのですが、実は毎回

そのモヤモヤ~の場所や大きさが

変わっています。

しかし、腫瘍の大きさは変わらず

また、PETも全く光りません。

6ヶ月毎にPETをやっています。

このすりガラス陰影が

毎回の様に濃淡、大きさ場所が

変わるのは

何が考えられますか?

はやり、がん細胞の仕業でしょうか?

発覚当初から続いています。

ザーコリを飲み始めた時から

この症状はあって主治医も

困惑していましたが

当人はいたって元気ですが……

ステージ4

治療はザーコリ10ヶ月から

アレセンサ約1年半です。

4ヶ月はほど前にインフルエンザから

肺炎になってしまいましたが

治りました。

もし、何か御存じであれば

教えて頂きたいと思っています。

宜しくお願いします。

第3世代のALK阻害薬剤も好成績の

ものがチラホラあるようですね。

大変恐縮ですがもうひとつ

質問があります。

CT画像のすりガラス陰影ですが、

ALK肺がん治療中で、

CT画像に毎回モヤモヤ~と

割りと大きいすりガラス陰影が

写るのですが、実は毎回

そのモヤモヤ~の場所や大きさが

変わっています。

しかし、腫瘍の大きさは変わらず

また、PETも全く光りません。

6ヶ月毎にPETをやっています。

このすりガラス陰影が

毎回の様に濃淡、大きさ場所が

変わるのは

何が考えられますか?

はやり、がん細胞の仕業でしょうか?

発覚当初から続いています。

ザーコリを飲み始めた時から

この症状はあって主治医も

困惑していましたが

当人はいたって元気ですが……

ステージ4

治療はザーコリ10ヶ月から

アレセンサ約1年半です。

4ヶ月はほど前にインフルエンザから

肺炎になってしまいましたが

治りました。

もし、何か御存じであれば

教えて頂きたいと思っています。

宜しくお願いします。

Posted by さくら。 at 2016年06月21日 16:02

さくらさんへ

コメントありがとうございます。

Lorlatinib以外にも、Brigatinibなんて薬もありますが、前者は他のどの薬も効かない耐性変異にも有効であったり、脳脊髄液への移行性が優れていたりで、我々の業界では早くから注目されています。

「モヤモヤ―とわりと大きなすりガラス陰影が」「毎回場所や大きさが変わり」「毎回濃淡も変わり」「当人は至って元気」と聞くと、呼吸器内科医が思い浮かべるのは「特発性器質化肺炎」とか、それに類似した病態です。急性もしくは亜急性に発症する間質性肺炎の一形態ですが、無症状の方も少なからずおり、概ね予後良好とされています。肺癌の領域では、免疫チェックポイント阻害薬を使用した際に起こる間質性肺炎では、この特発性器質化肺炎に類似したタイプが多いとされています。もちろん、肺癌の病巣である可能性も無きにしも非ずですが、濃淡の変化はともかく場所が移動するというのはちょっと考えにくいですね。

間質性肺炎のマーカーであるKL-6やSPA, SPD, あるいは腫瘍マーカーのCYFRAなんかを測定すると、影の濃淡や範囲と相関がみられるかもしれません。また、診断に近づこうとするならば、気管支鏡検査で気管支肺胞洗浄や経気管支肺生検をすると、ある程度の鑑別がつくかもしれません。教科書的には、全身麻酔下に外科的肺生検をしないと診断できないとされています。もっとも、特発性器質化肺炎を疑った際に外科的肺生検まで行う施設は、現在ではほとんどない(画像や気管支鏡検査である程度見分けられるし、ステロイド薬に対する治療反応性がいいため外科的肺生検までは踏み込まない)でしょう。

もしさくらさんが気になるのであれば、気管支鏡検査くらいは受けてみてもいいかも知れませんね。

コメントありがとうございます。

Lorlatinib以外にも、Brigatinibなんて薬もありますが、前者は他のどの薬も効かない耐性変異にも有効であったり、脳脊髄液への移行性が優れていたりで、我々の業界では早くから注目されています。

「モヤモヤ―とわりと大きなすりガラス陰影が」「毎回場所や大きさが変わり」「毎回濃淡も変わり」「当人は至って元気」と聞くと、呼吸器内科医が思い浮かべるのは「特発性器質化肺炎」とか、それに類似した病態です。急性もしくは亜急性に発症する間質性肺炎の一形態ですが、無症状の方も少なからずおり、概ね予後良好とされています。肺癌の領域では、免疫チェックポイント阻害薬を使用した際に起こる間質性肺炎では、この特発性器質化肺炎に類似したタイプが多いとされています。もちろん、肺癌の病巣である可能性も無きにしも非ずですが、濃淡の変化はともかく場所が移動するというのはちょっと考えにくいですね。

間質性肺炎のマーカーであるKL-6やSPA, SPD, あるいは腫瘍マーカーのCYFRAなんかを測定すると、影の濃淡や範囲と相関がみられるかもしれません。また、診断に近づこうとするならば、気管支鏡検査で気管支肺胞洗浄や経気管支肺生検をすると、ある程度の鑑別がつくかもしれません。教科書的には、全身麻酔下に外科的肺生検をしないと診断できないとされています。もっとも、特発性器質化肺炎を疑った際に外科的肺生検まで行う施設は、現在ではほとんどない(画像や気管支鏡検査である程度見分けられるし、ステロイド薬に対する治療反応性がいいため外科的肺生検までは踏み込まない)でしょう。

もしさくらさんが気になるのであれば、気管支鏡検査くらいは受けてみてもいいかも知れませんね。

Posted by tak at 2016年06月21日 18:34

at 2016年06月21日 18:34

at 2016年06月21日 18:34

at 2016年06月21日 18:34お返事、本当に感謝しています。

こんなに丁寧に対応してくださり

言葉がありません。

ご相談しているのは妻の事で

まだ子供も小さく発覚当初は絶望でしたが

今、発病前と変わらず生活しています。

(両肺、左首リンパに見つかりました)

アレセンサのお陰です。

しかし、アレセンサもそろそろ耐性の方が

チラホラとおられ、不安が募る毎日ですが

新たなお薬の治験などもある事を知り

少しだけ希望を持っています。

今後出てくる免疫チェックポイント

阻害薬なんかも期待しています。

磨りガラス陰影は主治医も知見がなく

愛知県がんセンターの先生に相談してたり

していました。主治医の事は信頼しています。

まだ、若い方ですが慎重に対応してくれてますので…。PETはやり過ぎの様な気がしますが

慎重にと言う事だと受け止めています。

間質性肺炎かなとか、私も色々素人ながら

調べて思っていました…

今日、伺ったお話を参考に主治医にも

お話をしてみます。

本当にありがとうございました。

ワガママを言わせて貰えば

また何かあればコメントさせていただきます。

少しほっとした感覚です。

こんなに丁寧に対応してくださり

言葉がありません。

ご相談しているのは妻の事で

まだ子供も小さく発覚当初は絶望でしたが

今、発病前と変わらず生活しています。

(両肺、左首リンパに見つかりました)

アレセンサのお陰です。

しかし、アレセンサもそろそろ耐性の方が

チラホラとおられ、不安が募る毎日ですが

新たなお薬の治験などもある事を知り

少しだけ希望を持っています。

今後出てくる免疫チェックポイント

阻害薬なんかも期待しています。

磨りガラス陰影は主治医も知見がなく

愛知県がんセンターの先生に相談してたり

していました。主治医の事は信頼しています。

まだ、若い方ですが慎重に対応してくれてますので…。PETはやり過ぎの様な気がしますが

慎重にと言う事だと受け止めています。

間質性肺炎かなとか、私も色々素人ながら

調べて思っていました…

今日、伺ったお話を参考に主治医にも

お話をしてみます。

本当にありがとうございました。

ワガママを言わせて貰えば

また何かあればコメントさせていただきます。

少しほっとした感覚です。

Posted by さくら。 at 2016年06月21日 21:10

さくらさんへ

コメントありがとうございます。100%趣味でやっていることなので、お役に立てているだけでも私にとっては励みになります。

参考になるかどうかは分かりませんが、今回のASCO2016を踏まえてALK肺癌の治療戦略、今後の展望をまとめて記事にしてみました。ご覧になってみてください。間質性肺炎については、主治医の先生に相談してみてください。あまり深刻な病態ではないと思います。

PETを半年毎にチェックするのは、一概には言えませんが悪くない対応だと思います。医師の中には、全ての定期画像診断をPETでやっているような人もいます。個人的には、定期画像診断はCTで、病勢進行なのか他の病態の合併なのか迷ったり、再生検の対象病巣を決める目的があったりするときにはPETが必要と思っていますが、これも人それぞれでしょうね。

またお困りのことがあれば遠慮なくお声かけください。あくまで通常業務やプライベートに支障をきたさない範囲内にはなりますが、対応させていただきます。

コメントありがとうございます。100%趣味でやっていることなので、お役に立てているだけでも私にとっては励みになります。

参考になるかどうかは分かりませんが、今回のASCO2016を踏まえてALK肺癌の治療戦略、今後の展望をまとめて記事にしてみました。ご覧になってみてください。間質性肺炎については、主治医の先生に相談してみてください。あまり深刻な病態ではないと思います。

PETを半年毎にチェックするのは、一概には言えませんが悪くない対応だと思います。医師の中には、全ての定期画像診断をPETでやっているような人もいます。個人的には、定期画像診断はCTで、病勢進行なのか他の病態の合併なのか迷ったり、再生検の対象病巣を決める目的があったりするときにはPETが必要と思っていますが、これも人それぞれでしょうね。

またお困りのことがあれば遠慮なくお声かけください。あくまで通常業務やプライベートに支障をきたさない範囲内にはなりますが、対応させていただきます。

Posted by tak at 2016年06月21日 22:05

at 2016年06月21日 22:05

at 2016年06月21日 22:05

at 2016年06月21日 22:05