2017年10月22日

EGFR阻害薬のトリセツ

先日、仕事を終えて帰る前にメールボックスをチェックすると、マルタ島から郵便物が届いていた。

"Expert perspectives on Management of EGFR-Mutated NSCLC: Overcoming Resistance to Ensure Active Lines of Therapy"なる題名の小冊子。

ちらっと見てみると、特定の製薬会社の資金供与により作成された冊子。

しかも、3人にパネリストは全て、複数の企業からなんらかの資金供与を得ている。

当然のことながら、記載内容は資金供与元に寄り添った書きっぷりになっている。

しかも、先般のESMO 2017やWCLC 2017の内容は(当たり前だが)踏まえていない。

しかしながら、取り扱われているテーマはEGFR遺伝子変異陽性肺癌にまつわるテーマをほぼ網羅しており、修正すれば知識の整理に役立ちそうなので、頑張ってまとめてみた。

こうして考えてみると、FLAURA試験結果がよかったからといって、単純にEGFR遺伝子変異陽性肺癌の初回治療をオシメルチニブにしていいかというと、そうではなさそうなことが分かる。

ALK肺癌におけるアレクチニブほどには大きなインパクトではないため、オシメルチニブと他の薬との価格差も考慮すると、もうしばらくは慎重に考える必要がありそうだ。

<現時点でのEGFR阻害薬治療の考え方>

・EGFR遺伝子変異を有する患者に対する初回治療選択肢は、既に有効性が示されたが承認待ち段階のものや、開発中だが有望なものを含めると、格段に多くなった

1)第1世代EGFR阻害薬単剤治療

ゲフィチニブ、エルロチニブ

2)第2世代EGFR阻害薬単剤治療

アファチニブ、Dacomitinib(ARCHER 1050)

3)第3世代EGFR阻害薬単剤治療

Osimertinib(FLAURA)

4)EGFR阻害薬+血管増殖因子阻害薬あるいはEGFR抗体

Erlotinib+Bevacizumab(JO25567, BELIEF, NEJ-026, ACCRU)、Erlotinib+Cetuximab(S1403)

5)EGFR阻害薬+化学療法

Carboplatin+Pemetrexed+Gefitinib(NEJ-005, NEJ-009) etc.

・現在、EGFR遺伝子変異陽性進行非小細胞肺癌に対する一次治療として利用可能な薬を使っても、1年程度で効かなくなる

・効かなくなる理由として、以下のものが挙げられる

1)耐性化EGFR遺伝子変異の出現

2)バイパス経路の活性化

3)小細胞癌への形質転換

4)中枢神経系転移による薬物耐性化

・リキッド・バイオプシーでは2)、3)を明らかにすることはできないが、再生検では可能である

・リキッド・バイオプシーは、異なる複数の病巣や、再生検で扱わなかった病巣の遺伝子変化を推し量る上で有用である

・リキッド・バイオプシーでT790Mが陰性だったとしても、再生検で確認しなければならない

・AURA3試験によれば、EGFR遺伝子変異陽性進行非小細胞肺癌患者に対し、1次治療で第1・2世代のEGFR阻害薬を使った後にT790M耐性遺伝子変異が確認された患者(計419人)を対象に、オシメルチニブとペメトレキセド+プラチナ製剤併用化学療法を比較したところ、無増悪生存期間中央値はオシメルチニブ群で10.1ヶ月、化学療法群で4.4ヶ月だった

・AURA3試験において、日本人サブグループ(計63人)で解析したところ、無増悪生存期間中央値はオシメルチニブ群で12.5ヶ月、化学療法群で4.3ヶ月だった

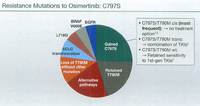

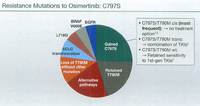

・オシメルチニブに対する耐性化機序も既に検討されており、C797S耐性化変異が全体の20%で、そのほかにバイパス経路による耐性化、小細胞癌への憩室転換、L718Q変異、BRAF V600E変異、EGFR変異などが知られている

・C797S耐性化変異において、C797SとT790Mが同一DNA鎖上に生じた場合は有効な治療なし、C797SとT790Mが相同DNA鎖上に生じた場合は開発段階の治療あり(EAI-045+Cetuximab)、C797S出現の一方でT790Mが陰性化していれば第1世代のEGFR阻害薬が有効

・EGFR遺伝子変異陽性の進行非小細胞肺癌患者(計556人)を対象に、一次治療としてのオシメルチニブとゲフィチニブ / エルロチニブの効果を検証したFLAURA試験では、無増悪生存期間中央値はオシメルチニブ群で18.9ヶ月、ゲフィチニブ / エルロチニブ群で10.9ヶ月だった。

・FLAURA試験において、日本人サブグループ(計120人)で解析したところ、無増悪生存期間中央値はオシメルチニブ群で19.1ヶ月、ゲフィチニブ / エルロチニブ群で13.8ヶ月だった

・AURA3試験とFLAURA試験の結果を踏まえると、(今のところ治療開始前には予測不能だが)第1世代EGFR阻害薬による治療でT790M耐性化変異が見込まれる患者についてのみ言えば、初回治療で第1世代EGFR阻害薬、T790Mによる耐性化後の二次治療でオシメルチニブを投与した場合の無増悪生存期間中央値の総和は、日本人では13.8+12.5=26.3ヶ月、初回治療からオシメルチニブを投与した場合の無増悪生存期間中央値は19.1ヶ月で、7.2ヶ月の差がある

・できれば、FLAURA試験において、digital PCRなどの高感度測定法を用いて治療開始前のT790M変異の有無を調べて、T790Mを有する群と有さない群での解析をしてもらいたい

・今後、Dacomitinibをどのように取り扱うか

・FLAURA試験の結果を踏まえても、Exon 19 deletionで若い患者にはアファチニブが第1選択なのか

・LUX-Lung 7試験では、プロトコール治療終了後に第3世代EGFR阻害薬を使用された患者について、全生存期間に関するサブグループ解析が行われているが、54ヶ月追跡調査した段階で、3年生存割合はアファチニブ群で96%、ゲフィチニブ群で89%、生存期間中央値はアファチニブ群で未到達、ゲフィチニブ群で48.3ヶ月

・EGFR遺伝子変異陽性の進行非小細胞肺癌患者に対する初回治療としてのエルロチニブ+ベバシツマブ併用療法の無増悪生存期間中央値は、日本人のJO25567試験で16.0ヶ月、EUのBELIEF試験で13.8ヶ月

・JO25567試験では、Exon 19変異患者の無増悪生存期間中央値は18ヶ月、Exon 21変異患者の無増悪生存期間中央値は13.9ヶ月

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e751839.html

・JO25567試験とAURA3試験の結果を踏まえると、Exon 19変異を有する日本人患者に対し、1次治療でエルロチニブ+ベバシツマブ併用療法を、病勢進行後に再生検を行ってT790Mが確認された場合にオシメルチニブを使用したら、無増悪生存期間中央値の総和は18ヶ月+12.5ヶ月=30.5ヶ月となる

・BELIEF試験では、治療開始前にT790M変異が認められた患者、認められなかった患者の無増悪生存期間中央値はそれぞれ16ヶ月、10.5ヶ月

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28408243

・BELIEF試験とAURA3試験の結果を踏まえると、治療開始前に感受性EGFR遺伝子変異とT790M変異が認められた欧州の患者に対し、1次治療でエルロチニブ+ベバシツマブ併用療法を、耐性化後にオシメルチニブを使用した場合には、無増悪生存期間中央値の総和は16ヶ月+10.1ヶ月=26.6ヶ月となる

・約半数のEGFR陽性患者がT790Mで耐性化すると考えたとき、初回治療でオシメルチニブを使うのと、単剤治療よりも長い無増悪生存期間が期待できるTKIを含めた多剤併用療法(TKI+血管増殖因子阻害薬、TKI+化学療法)と、どちらがより優れた治療戦略なのか、よく考えなければならない

・脳転移単独の病勢進行や、局所治療可能な病巣のみによる病勢進行では、局所治療により局所制御を行いながら同じEGFR阻害薬を使い続けるのもひとつの選択肢

・初回EGFR阻害薬治療後に病勢進行し、再生検でT790M陰性だった患者では、従来どおり化学療法が標準治療

・半年ごとにあちこちの学会で新しい、しかも実臨床を変える研究結果が発表されるため、担当医は常にアンテナを張って、患者の治療に還元しなければならない

"Expert perspectives on Management of EGFR-Mutated NSCLC: Overcoming Resistance to Ensure Active Lines of Therapy"なる題名の小冊子。

ちらっと見てみると、特定の製薬会社の資金供与により作成された冊子。

しかも、3人にパネリストは全て、複数の企業からなんらかの資金供与を得ている。

当然のことながら、記載内容は資金供与元に寄り添った書きっぷりになっている。

しかも、先般のESMO 2017やWCLC 2017の内容は(当たり前だが)踏まえていない。

しかしながら、取り扱われているテーマはEGFR遺伝子変異陽性肺癌にまつわるテーマをほぼ網羅しており、修正すれば知識の整理に役立ちそうなので、頑張ってまとめてみた。

こうして考えてみると、FLAURA試験結果がよかったからといって、単純にEGFR遺伝子変異陽性肺癌の初回治療をオシメルチニブにしていいかというと、そうではなさそうなことが分かる。

ALK肺癌におけるアレクチニブほどには大きなインパクトではないため、オシメルチニブと他の薬との価格差も考慮すると、もうしばらくは慎重に考える必要がありそうだ。

<現時点でのEGFR阻害薬治療の考え方>

・EGFR遺伝子変異を有する患者に対する初回治療選択肢は、既に有効性が示されたが承認待ち段階のものや、開発中だが有望なものを含めると、格段に多くなった

1)第1世代EGFR阻害薬単剤治療

ゲフィチニブ、エルロチニブ

2)第2世代EGFR阻害薬単剤治療

アファチニブ、Dacomitinib(ARCHER 1050)

3)第3世代EGFR阻害薬単剤治療

Osimertinib(FLAURA)

4)EGFR阻害薬+血管増殖因子阻害薬あるいはEGFR抗体

Erlotinib+Bevacizumab(JO25567, BELIEF, NEJ-026, ACCRU)、Erlotinib+Cetuximab(S1403)

5)EGFR阻害薬+化学療法

Carboplatin+Pemetrexed+Gefitinib(NEJ-005, NEJ-009) etc.

・現在、EGFR遺伝子変異陽性進行非小細胞肺癌に対する一次治療として利用可能な薬を使っても、1年程度で効かなくなる

・効かなくなる理由として、以下のものが挙げられる

1)耐性化EGFR遺伝子変異の出現

2)バイパス経路の活性化

3)小細胞癌への形質転換

4)中枢神経系転移による薬物耐性化

・リキッド・バイオプシーでは2)、3)を明らかにすることはできないが、再生検では可能である

・リキッド・バイオプシーは、異なる複数の病巣や、再生検で扱わなかった病巣の遺伝子変化を推し量る上で有用である

・リキッド・バイオプシーでT790Mが陰性だったとしても、再生検で確認しなければならない

・AURA3試験によれば、EGFR遺伝子変異陽性進行非小細胞肺癌患者に対し、1次治療で第1・2世代のEGFR阻害薬を使った後にT790M耐性遺伝子変異が確認された患者(計419人)を対象に、オシメルチニブとペメトレキセド+プラチナ製剤併用化学療法を比較したところ、無増悪生存期間中央値はオシメルチニブ群で10.1ヶ月、化学療法群で4.4ヶ月だった

・AURA3試験において、日本人サブグループ(計63人)で解析したところ、無増悪生存期間中央値はオシメルチニブ群で12.5ヶ月、化学療法群で4.3ヶ月だった

・オシメルチニブに対する耐性化機序も既に検討されており、C797S耐性化変異が全体の20%で、そのほかにバイパス経路による耐性化、小細胞癌への憩室転換、L718Q変異、BRAF V600E変異、EGFR変異などが知られている

・C797S耐性化変異において、C797SとT790Mが同一DNA鎖上に生じた場合は有効な治療なし、C797SとT790Mが相同DNA鎖上に生じた場合は開発段階の治療あり(EAI-045+Cetuximab)、C797S出現の一方でT790Mが陰性化していれば第1世代のEGFR阻害薬が有効

・EGFR遺伝子変異陽性の進行非小細胞肺癌患者(計556人)を対象に、一次治療としてのオシメルチニブとゲフィチニブ / エルロチニブの効果を検証したFLAURA試験では、無増悪生存期間中央値はオシメルチニブ群で18.9ヶ月、ゲフィチニブ / エルロチニブ群で10.9ヶ月だった。

・FLAURA試験において、日本人サブグループ(計120人)で解析したところ、無増悪生存期間中央値はオシメルチニブ群で19.1ヶ月、ゲフィチニブ / エルロチニブ群で13.8ヶ月だった

・AURA3試験とFLAURA試験の結果を踏まえると、(今のところ治療開始前には予測不能だが)第1世代EGFR阻害薬による治療でT790M耐性化変異が見込まれる患者についてのみ言えば、初回治療で第1世代EGFR阻害薬、T790Mによる耐性化後の二次治療でオシメルチニブを投与した場合の無増悪生存期間中央値の総和は、日本人では13.8+12.5=26.3ヶ月、初回治療からオシメルチニブを投与した場合の無増悪生存期間中央値は19.1ヶ月で、7.2ヶ月の差がある

・できれば、FLAURA試験において、digital PCRなどの高感度測定法を用いて治療開始前のT790M変異の有無を調べて、T790Mを有する群と有さない群での解析をしてもらいたい

・今後、Dacomitinibをどのように取り扱うか

・FLAURA試験の結果を踏まえても、Exon 19 deletionで若い患者にはアファチニブが第1選択なのか

・LUX-Lung 7試験では、プロトコール治療終了後に第3世代EGFR阻害薬を使用された患者について、全生存期間に関するサブグループ解析が行われているが、54ヶ月追跡調査した段階で、3年生存割合はアファチニブ群で96%、ゲフィチニブ群で89%、生存期間中央値はアファチニブ群で未到達、ゲフィチニブ群で48.3ヶ月

・EGFR遺伝子変異陽性の進行非小細胞肺癌患者に対する初回治療としてのエルロチニブ+ベバシツマブ併用療法の無増悪生存期間中央値は、日本人のJO25567試験で16.0ヶ月、EUのBELIEF試験で13.8ヶ月

・JO25567試験では、Exon 19変異患者の無増悪生存期間中央値は18ヶ月、Exon 21変異患者の無増悪生存期間中央値は13.9ヶ月

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e751839.html

・JO25567試験とAURA3試験の結果を踏まえると、Exon 19変異を有する日本人患者に対し、1次治療でエルロチニブ+ベバシツマブ併用療法を、病勢進行後に再生検を行ってT790Mが確認された場合にオシメルチニブを使用したら、無増悪生存期間中央値の総和は18ヶ月+12.5ヶ月=30.5ヶ月となる

・BELIEF試験では、治療開始前にT790M変異が認められた患者、認められなかった患者の無増悪生存期間中央値はそれぞれ16ヶ月、10.5ヶ月

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28408243

・BELIEF試験とAURA3試験の結果を踏まえると、治療開始前に感受性EGFR遺伝子変異とT790M変異が認められた欧州の患者に対し、1次治療でエルロチニブ+ベバシツマブ併用療法を、耐性化後にオシメルチニブを使用した場合には、無増悪生存期間中央値の総和は16ヶ月+10.1ヶ月=26.6ヶ月となる

・約半数のEGFR陽性患者がT790Mで耐性化すると考えたとき、初回治療でオシメルチニブを使うのと、単剤治療よりも長い無増悪生存期間が期待できるTKIを含めた多剤併用療法(TKI+血管増殖因子阻害薬、TKI+化学療法)と、どちらがより優れた治療戦略なのか、よく考えなければならない

・脳転移単独の病勢進行や、局所治療可能な病巣のみによる病勢進行では、局所治療により局所制御を行いながら同じEGFR阻害薬を使い続けるのもひとつの選択肢

・初回EGFR阻害薬治療後に病勢進行し、再生検でT790M陰性だった患者では、従来どおり化学療法が標準治療

・半年ごとにあちこちの学会で新しい、しかも実臨床を変える研究結果が発表されるため、担当医は常にアンテナを張って、患者の治療に還元しなければならない

2017年10月22日

TPS>50%ならペンブロリズマブ一次治療で30ヶ月!

KEYNOTE-024試験のデータが更新された。

まだまだ最終結果というわけではなさそうだ。

分子標的薬でもないのに、生存期間中央値が30ヶ月を超えるというのは、やはり「恐るべき黒船」だ。

化学療法群の60%以上がPD-1抗体治療にクロスオーバーされているにも拘らず、生存期間中央値がダブルスコアになっているというのも恐るべき事実だ。

もはや、TPS>50%の患者に対して初回治療でペンブロリズマブを使い損ねると、訴訟問題になりかねないレベルである。

ただし、身近なところでペンブロリズマブの初回治療を受けている患者さんたちでは、まだそこまでのインパクトは感じない。

まずは過去記事のおさらいをして、本題へ。

KEYNOTE-024 初回公表データ

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e874097.html

KEYNOTE-024 日本人サブグループ解析

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e906138.html

2017年世界肺癌会議

<KEYNOTE-024試験データ更新>

By The ASCO Post

Posted: 10/20/2017 9:49:13 AM

Last Updated: 10/20/2017 9:49:13 AM

EGFR遺伝子変異、ALK融合遺伝子のいずれも伴わず、腫瘍細胞のPD-L1発現割合(TPS)が50%以上の進行非小細胞肺癌患者を対象に、ペンブロリズマブの初回治療効果を検討した第III相KEYNOTE-024試験の、全生存期間に関する更新データが2017年世界肺癌会議で公表された。今回の更新データは、2年以上の追跡期間を経て解析された。

今回の発表は、本試験に参加した305人に対し、25.2ヶ月の経過観察期間中央値を経てからのものである。305人の中には、化学療法群に割り付けられた患者のうち、病勢進行後にプロトコール治療上のクロスオーバーとしてペンブロリズマブの投与を受けた82人と、プロトコール治療終了後に何らかの形でPD-1抗体の治療を受けた12人を含んでおり、化学療法群からPD-1抗体療法へのクロスオーバー割合は62.3%に及んだ。

前回の解析から6ヶ月間追跡期間が延長されたが、2年以上の追跡期間中央値を経ても、化学療法に対するペンブロリズマブの死亡リスク低減効果(37%)は維持された(ハザード比0.63、95%信頼区間は0.47-0.86、p=0.002)。加えて、ペンブロリズマブは生存期間中央値を1年以上延長し、化学療法群と比較して2倍以上に及んでいた(30ヶ月(95%信頼区間は18.3ヶ月から未到達) vs 14.2ヶ月(95%信頼区間は9.8ヶ月から19.0ヶ月))。1年生存割合、2年生存割合はペンブロリズマブ群で70.3%、51.5%で、化学療法群で54.8%、34.5%だった。奏効割合はペンブロリズマブ群で45.5%(95%信頼区間は37.4%から53.7%)、化学療法群で29.8%(95%信頼区間は22.6%から37.8%)、奏効持続期間中央値はペンブロリズマブ群では未到達(95%信頼区間は1.8ヶ月から20.6ヶ月)、化学療法群では7.1ヶ月(95%信頼区間は2.1ヶ月から18.1ヶ月)だった。

ペンブロリズマブ群では、31.2%にGrade 3-5の治療関連有害事象が認められ、主なものは下痢、疲労、発熱、食欲不振、発疹だった。免疫関連有害事象としては、甲状腺機能低下症、肺臓炎、甲状腺機能亢進症、重篤な皮膚障害、infusion reactionだった。1例のみ、ペンブロリズマブ群に治療関連死を認めた。

まだまだ最終結果というわけではなさそうだ。

分子標的薬でもないのに、生存期間中央値が30ヶ月を超えるというのは、やはり「恐るべき黒船」だ。

化学療法群の60%以上がPD-1抗体治療にクロスオーバーされているにも拘らず、生存期間中央値がダブルスコアになっているというのも恐るべき事実だ。

もはや、TPS>50%の患者に対して初回治療でペンブロリズマブを使い損ねると、訴訟問題になりかねないレベルである。

ただし、身近なところでペンブロリズマブの初回治療を受けている患者さんたちでは、まだそこまでのインパクトは感じない。

まずは過去記事のおさらいをして、本題へ。

KEYNOTE-024 初回公表データ

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e874097.html

KEYNOTE-024 日本人サブグループ解析

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e906138.html

2017年世界肺癌会議

<KEYNOTE-024試験データ更新>

By The ASCO Post

Posted: 10/20/2017 9:49:13 AM

Last Updated: 10/20/2017 9:49:13 AM

EGFR遺伝子変異、ALK融合遺伝子のいずれも伴わず、腫瘍細胞のPD-L1発現割合(TPS)が50%以上の進行非小細胞肺癌患者を対象に、ペンブロリズマブの初回治療効果を検討した第III相KEYNOTE-024試験の、全生存期間に関する更新データが2017年世界肺癌会議で公表された。今回の更新データは、2年以上の追跡期間を経て解析された。

今回の発表は、本試験に参加した305人に対し、25.2ヶ月の経過観察期間中央値を経てからのものである。305人の中には、化学療法群に割り付けられた患者のうち、病勢進行後にプロトコール治療上のクロスオーバーとしてペンブロリズマブの投与を受けた82人と、プロトコール治療終了後に何らかの形でPD-1抗体の治療を受けた12人を含んでおり、化学療法群からPD-1抗体療法へのクロスオーバー割合は62.3%に及んだ。

前回の解析から6ヶ月間追跡期間が延長されたが、2年以上の追跡期間中央値を経ても、化学療法に対するペンブロリズマブの死亡リスク低減効果(37%)は維持された(ハザード比0.63、95%信頼区間は0.47-0.86、p=0.002)。加えて、ペンブロリズマブは生存期間中央値を1年以上延長し、化学療法群と比較して2倍以上に及んでいた(30ヶ月(95%信頼区間は18.3ヶ月から未到達) vs 14.2ヶ月(95%信頼区間は9.8ヶ月から19.0ヶ月))。1年生存割合、2年生存割合はペンブロリズマブ群で70.3%、51.5%で、化学療法群で54.8%、34.5%だった。奏効割合はペンブロリズマブ群で45.5%(95%信頼区間は37.4%から53.7%)、化学療法群で29.8%(95%信頼区間は22.6%から37.8%)、奏効持続期間中央値はペンブロリズマブ群では未到達(95%信頼区間は1.8ヶ月から20.6ヶ月)、化学療法群では7.1ヶ月(95%信頼区間は2.1ヶ月から18.1ヶ月)だった。

ペンブロリズマブ群では、31.2%にGrade 3-5の治療関連有害事象が認められ、主なものは下痢、疲労、発熱、食欲不振、発疹だった。免疫関連有害事象としては、甲状腺機能低下症、肺臓炎、甲状腺機能亢進症、重篤な皮膚障害、infusion reactionだった。1例のみ、ペンブロリズマブ群に治療関連死を認めた。

2017年10月22日

肺小細胞癌とDLL発現

2016年のASCOにおいて、Rova-Tが小細胞癌の治療に有望であると報告された。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e858706.html

これを受けて、小細胞癌や大細胞神経内分泌癌のDLL3発現状態が患者背景や生命予後にどのように関わっているか、臨床病理学的に調べたのが今回の報告である。

手法はオーソドックスで、私もかつて似たようなことをしていたが、当時とは背景がやや異なる。

tailor made medicineの時代からprecision medicineの時代となり(これら自体は単なるスローガンに過ぎず、あまり大した意味はないが)、治療の作用機序に関わるようながん細胞の特性をなんらかの形で明らかにできれば、それが治療効果予測・コンパニオン診断に、さらに言えば産業の創出にすらつながるようになった。

製薬会社は、単に治療薬候補を創出するだけではなくて、医療・研究機関や検査会社と早期からタイアップして、コンパニオン診断開発にも同時に注力すべきだろう。

次世代シーケンサーやliquid biopsyを意識した取り組みが不可欠であることは、いまさら言うまでもない。

\

2017年世界肺癌会議

<小細胞肺癌において、生検検体におけるDLL3発現評価は有用である>

By The ASCO Post

Posted: 10/19/2017 10:05:12 AM

Last Updated: 10/19/2017 10:05:12 AM

肺小細胞癌の生検検体は、DLL3発現評価に有用であることが分かり、DLL3発現が高度であれば生命予後不良であることが分かった。

Rovalpituzumab tesirine(Rova-T)は抗DLL3抗体-薬物複合体で、高悪性度神経内分泌癌(HGNEC)に対して有望とされている。HGNECの治療前診断において、実臨床では生検診断が行われることが多い。今回の検討では、HGNEC患者の生検検体と手術検体を用い、小さな生検検体のDLL3発現状態が、腫瘍病巣全体のDLL3発現状態を反映しているかどうかを調べ、併せて生命予後評価を行った。

2006年から2015年にかけて新規に診断されたHGNEC患者378人(大細胞神経内分泌癌(LCNEC)43人、小細胞癌(SCLC)335人)を対象とした。グループ1には生検検体と手術検体が両方揃った、LCNEC患者全員とSCLC患者の一部が含まれた。グループ2には、残りのSCLC患者全員(つまり、生検検体しか入手できなかった患者)が含まれた。個々の患者の生検検体、手術検体を抗DLL-3抗体を用いて免疫染色し、その結果をスコア化した。

検討の結果、生検検体を用いたDLL3発現評価は有用であることが分かった。加えて、DLL3発現状態が患者の喫煙歴、TTF-1発現状態、生命予後と相関することが分かった。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e858706.html

これを受けて、小細胞癌や大細胞神経内分泌癌のDLL3発現状態が患者背景や生命予後にどのように関わっているか、臨床病理学的に調べたのが今回の報告である。

手法はオーソドックスで、私もかつて似たようなことをしていたが、当時とは背景がやや異なる。

tailor made medicineの時代からprecision medicineの時代となり(これら自体は単なるスローガンに過ぎず、あまり大した意味はないが)、治療の作用機序に関わるようながん細胞の特性をなんらかの形で明らかにできれば、それが治療効果予測・コンパニオン診断に、さらに言えば産業の創出にすらつながるようになった。

製薬会社は、単に治療薬候補を創出するだけではなくて、医療・研究機関や検査会社と早期からタイアップして、コンパニオン診断開発にも同時に注力すべきだろう。

次世代シーケンサーやliquid biopsyを意識した取り組みが不可欠であることは、いまさら言うまでもない。

\

2017年世界肺癌会議

<小細胞肺癌において、生検検体におけるDLL3発現評価は有用である>

By The ASCO Post

Posted: 10/19/2017 10:05:12 AM

Last Updated: 10/19/2017 10:05:12 AM

肺小細胞癌の生検検体は、DLL3発現評価に有用であることが分かり、DLL3発現が高度であれば生命予後不良であることが分かった。

Rovalpituzumab tesirine(Rova-T)は抗DLL3抗体-薬物複合体で、高悪性度神経内分泌癌(HGNEC)に対して有望とされている。HGNECの治療前診断において、実臨床では生検診断が行われることが多い。今回の検討では、HGNEC患者の生検検体と手術検体を用い、小さな生検検体のDLL3発現状態が、腫瘍病巣全体のDLL3発現状態を反映しているかどうかを調べ、併せて生命予後評価を行った。

2006年から2015年にかけて新規に診断されたHGNEC患者378人(大細胞神経内分泌癌(LCNEC)43人、小細胞癌(SCLC)335人)を対象とした。グループ1には生検検体と手術検体が両方揃った、LCNEC患者全員とSCLC患者の一部が含まれた。グループ2には、残りのSCLC患者全員(つまり、生検検体しか入手できなかった患者)が含まれた。個々の患者の生検検体、手術検体を抗DLL-3抗体を用いて免疫染色し、その結果をスコア化した。

検討の結果、生検検体を用いたDLL3発現評価は有用であることが分かった。加えて、DLL3発現状態が患者の喫煙歴、TTF-1発現状態、生命予後と相関することが分かった。