2015年08月31日

治癒不能小細胞癌に対する二次治療

ちょっと更新が滞ってしまいました。

話題はいろいろとあるのですが、私用があったり試験勉強があったりで、書き物からちょっと遠ざかっていました。

ですので、今回はちょっと気合を入れて書きます。

ずっと書きたかったテーマで、主要なデータが論文化されるまで記載を待っていたのですが、最近ちょうどいい機会に恵まれたので、思い切って取り上げます。

今日のお題は、治癒不能小細胞癌に対する二次治療です。

少し前の話ですが、小細胞癌の初回治療後に病勢進行を来した方のご家族から、セカンド・オピニオンの依頼を受けました。

主治医への相談はなしで受診したいとのことで、本人・ご家族のお話が判断基準の全てです。

あらすじは以下の通りです。

健康診断のレントゲンで胸部異常陰影を指摘され、最寄りの公的医療機関を受診。

肺癌が疑われ、呼吸器内科で検査を受けるも診断付かず。

確定診断のため、呼吸器外科に依頼し、外科的生検を施行。

小細胞癌と確定診断された。

全身検索をしたところ明らかな遠隔転移なし。

そのまま呼吸器外科で診療継続、限局型小細胞肺癌として、根治目的にシスプラチン+エトポシド+加速化分割胸部放射線治療を施行。

あまり大きな毒性なく治療終了。

放射線肺臓炎を合併したものの、無治療経過観察で安定。

治療効果はほぼ完全奏効で、予防的全脳照射を施行。

治療開始から7-8か月後に、血液検査で腫瘍マーカー上昇傾向。

この時点で、異動により担当医が交代。

全身検索で多発脳転移が明らかとなった。

定位脳照射を行った。

以後の治療をどのように勧めるべきか、悩んでいる。

・・・限局型肺小細胞癌で、完全奏効・予防的全脳照射施行までこぎ着けたのに、残念ながら脳転移再発。

診断から今日に至るまで、癌による自覚症状は全くない状態で、最大限の治療を受けたのに治癒不能の状態に陥っておられます。

ご本人もご家族も納得いかないと思いますが、今後根治は望めないこと、これからの治療目標は延命とお伝えしました。

ここからが思案のしどころです。

二次治療をどのように進めていくか。

小細胞癌の二次治療を考える上で、抑えておかねばならない考え方がひとつあります。

"sensitive relapse", "refractory relapse"という考え方です。

残念ながら、定義自体が曖昧です。

2014年版肺癌診療ガイドラインからその定義を抜粋します。

「初回化学療法が奏効し,かつ初回治療終了後から再発までの期間が長い患者(60〜90日以上の場合が多い)は「sensitive relapse」,それ以外は「refractory relapse」と定義されることが多く,sensitive relapseのほうが再発時の化学療法の効果が高く,生存期間が長い。」

今回は、わかりやすくするために、

「一次治療が奏功した(限局型小細胞癌も含む)」

「一次治療終了後、再燃までの期間が3ヶ月を超えた」

と私なりに定義します。

第III相臨床試験の結果を踏まえて言えば、標準的な二次治療はトポテカン単剤治療でした。

J Clin Oncol 24:5441-5447. 2006

Phase III Trial Comparing Supportive Care Alone With Supportive Care With Oral Topotecan in Patients With Relapsed Small-Cell Lung Cancer

Mary E.R. O’Brien, Tudor-Eliade Ciuleanu, Hristo Tsekov, Yaroslav Shparyk, BrankaCˇ ucˇevia´, Gabor Juhasz,

Nicholas Thatcher, Graham A. Ross, Graham C. Dane, and Theresa Crofts

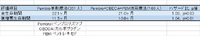

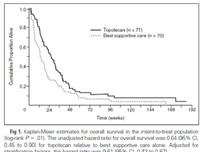

PS 0,1,2の一次治療後再燃進行小細胞肺癌の患者さんを対象に、トポテカン内服治療群と無治療経過観察群を比較した試験です。

生存期間中央値はトポテカン内服群で25.9週間(約6ヶ月半)、無治療経過観察群で13.9週間(約3ヶ月半)でした。

サブグループ解析のフォレスト・プロットを見ると、初回治療後病勢悪化までの期間が60日以下の群、女性、PS2の群、肝転移を伴わない群では有意にトポテカン内服治療群で生存期間が延長していました。

さらに、病勢悪化までの期間を60日、90日で切ってそれぞれ解析すると、いずれも悪化までの期間が短い方が奏効割合が高い傾向にありました。

一般にsensitive relapseの方が二次治療に対する反応性がよく、生命予後もよいとされていますが、本臨床試験に関してだけ言えば、reflactory relapseに対しても効果が期待できたようです。

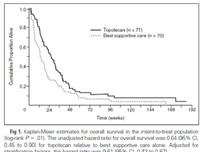

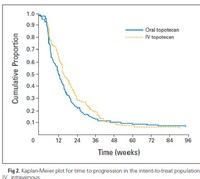

また、我が国ではトポテカンは点滴静注用しか市販されていませんが、海外の第III相臨床試験では、少なくともsensitive relapseの患者さんに対しては、内服トポテカンと点滴トポテカンには有効性に差がないと結論されています。

生存期間中央値は内服トポテカン群で33週間、点滴トポテカン群で35週間、ハザード比は0.98(95%信頼区間は0.77-1.25)でした。

J Clin Oncol 25:2086-2092.2007

Phase III Study of Oral Compared With IntravenousTopotecan As Second-Line Therapy in Small-CellLung Cancer

John R. Eckardt, Joachim von Pawel, Jean-Louis Pujol, Zsolt Papai, Elisabeth Quoix, Andrea Ardizzoni,

Ruth Poulin, Alaknanda J. Preston, Graham Dane, and Graham Ross

そんなトポテカンなのですが、実際に使ってみるとあまりいい思い出がありません。

かなり高度の骨髄抑制を起こしますし、少なくとも私個人の経験では、あまり病勢が改善した記憶がありません。

不思議なことに、我が国では一次治療と同じ内容で再度治療をしたり、アムルビシンを使ったり、イリノテカンを使ったりという先生が多いように思います。

そんな中、国立がん研究センター東病院の後藤功一先生が主要研究者となり、sensitive relapseの患者さんを対象としてシスプラチン+エトポシド+イリノテカン併用療法とトポテカン単剤療法を比較する第III相試験(JCOG0605)の結果が2014年の米国臨床腫瘍学会で報告されました。

シスプラチン+エトポシド+イリノテカン療法の治療内容は、肺癌の化学療法としては複雑です。

シスプラチン+エトポシド併用療法とシスプラチン+イリノテカン併用療法が2週間ごとに切り替わって延々と5か月間続きます。

2週間目からは、中止基準を満たさない限りはこれまた延々とG-CSFを注射し続けます。

正直なところ、ジーラスタを使いたくなります(2015年7月7日の記事を参照のこと)。

しかし、長期にわたる複雑な治療を乗り越えると、大きな恩恵を受けられます。

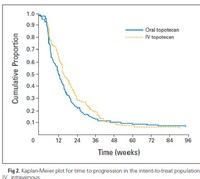

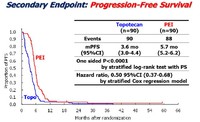

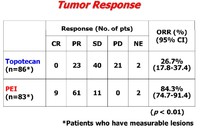

シスプラチン+エトポシド+イリノテカン群(PEI群)とトポテカン群(Topo群)において・・・

完全奏効割合:PEI群 10.8% vs Topo群 0%

奏効割合:PEI群 84.3% vs Topo群 26.7%(p<0.01)

病勢コントロール割合:PEI群 97.6% vs Topo群 73.3%

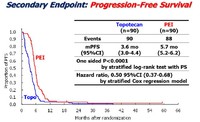

無増悪生存期間中央値:PEI群 5.7ヶ月 vs Topo群 3.6ヶ月(p<0.0001, ハザード比0.50, 95%信頼区間 0.37-0.68)

全生存期間中央値:PEI群 18.2ヶ月 vs Topo群 12.5ヶ月(p<0.0079, ハザード比0.67, 95%信頼区間 0.51-0.88)

少なくとも、有効性に関しては、どの点を取っても圧倒的にPEI群が優れています。

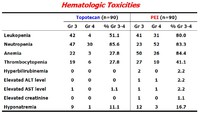

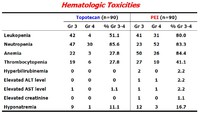

気になるのは毒性です。

Grade 3以上の有害事象は、白血球減少(80.0% vs 51.1%)、貧血(84.4% vs 27.8%)、血小板減少(41.1% vs 27.8%)、下痢(7.8% vs 0%)、発熱性好中球減少(31.1% vs 6.7%)で有意にPEI療法の方が高頻度だったようです。

G-CSFをこれだけ使っても高頻度に白血球減少や発熱性好中球減少が起こるのですから、恐るべき治療です。

治療の複雑さ、入院期間、毒性と乗り越えるべき課題は多いものの、体力のあるsensitive relapseの患者さんには福音と言っていい治療です。

まだ論文化には至っていないのであれこれと言えませんが、個人的にいくつか気になる点があります。

・放射線化学療法後にイリノテカンを含むPEI療法を行った場合、放射線肺臓炎の増強や間質性肺炎は認められないのか。

イリノテカンと放射線治療の併用はあまり相性が良くないと言われています。

JCOG0605試験は、今回相談を受けた患者さんのように放射線化学療法後の患者さんも対象にしていますが、肺毒性はどうだったのか気になるところです。

少なくとも治療関連死多数にて試験は途中終了、という憂き目にあっていない以上は、それほど心配しなくてもいいということなのでしょうね。

・Topo群の治療成績が意外といいのではないか。

既に触れた海外のトポテカン単剤臨床試験においては、全生存期間中央値は最長で35週間(9ヶ月弱)でした。

今回は12.5ヶ月と3ヶ月以上も生存期間が延長しています。

国内の大規模臨床試験でトポテカンの有効性が検証されたのは今回が初めてだと思いますが、PEI療法が適用困難な患者さんでは(自分の経験ではいい思い出はないものの)残しておきたい選択肢です。

・アムルビシン単剤療法と比べてどうなのか。

sensitive relapse, reflactory relapseどちらに対してもある程度の有効性が期待できるということで、恐らく我が国で最も標準的に行われている治療は、アムルビシン単剤療法だと思います。

今後検証されると思いますが、PEI療法とアムルビシン療法、どちらがいいのか見てみたい気がします。

・どうせなら、一次治療でPEI療法をやってみたらどうなのか。

全く同じ治療スケジュールというわけではありませんが、PEI療法は一次治療として検討されたことがあります。

Br J Cancer. 2008 Feb 26;98(4):693-6

Randomised phase II trial of irinotecan plus cisplatin vs irinotecan, cisplatin plus etoposide repeated every 3 weeks in patients with extensive-disease small-cell lung cancer.

Sekine I, Nokihara H, Takeda K, Nishiwaki Y, Nakagawa K, Isobe H, Mori K, Matsui K, Saijo N, Tamura T.

無作為化第II相試験として、進展型小細胞肺癌患者さんの一次治療としてシスプラチン+エトポシド+イリノテカン療法(原著ではIPE群とされていますが、ここでは分かりやすくするためにPEI群とします)とシスプラチン+イリノテカン療法(IP群)を検証しています。

JCOG0605試験にならって、各有効性の指標を並べてみると、

完全奏効割合:PEI群 10.9% vs IP群 7.4%

奏効割合:PEI群 87% vs IP群 76%(p=0.126)

病勢コントロール割合:文献にSD群の記載がないため算出できず

無増悪生存期間中央値:PEI群 5.4ヶ月 vs IP群 4.8ヶ月(p=0.049)

全生存期間中央値:PEI群 13.7ヶ月 vs IP群 12.4ヶ月(p=0.52)

・・・全生存期間のデータを除けば、PEI群の各パラメータは驚くほどJCOG0605のデータに酷似しています。

また、当然のことながら、本試験の患者さんには、これからsensitive relapseに至るであろう方も、refractory relapseに至るであろう方も含まれています。

より予後の悪いrefractory relapseの患者さんに引っ張られて、全生存期間が短縮している、という見方もできるかもしれません。

一方、毒性に関しては次のTableに示す通りです。

こちらもJCOG0605の記載にならって記すと、Grade 3以上の有害事象は、白血球減少(53% vs 19%)、貧血(45% vs 25%)、血小板減少(13% vs 4%)、下痢(24% vs 15%)、発熱性好中球減少(13% vs 9%)となっています。

おしなべて、JCOG0605よりも本試験の方が、Grade3以上の有害事象に至った患者さんの割合は少ないようです。

一見すると一次治療でもPEIは有望そうに見えますが、本試験では「期待できる効果に対して毒性が高度であるため、PEI療法は第III相臨床試験の試験治療群としない」と結論されています。

しかし、本試験では100人を超える患者さんが参加しているにも関わらず、治療関連死に至った患者さんは一人もいなかったようです。

全ての進展型小細胞肺癌の患者さんを対象にしてもsensitive relapseの患者さんの治療効果に匹敵するデータを持つPEI療法、できればきっちりと第III相臨床試験で検証してもらいたい気がします。

ジーラスタがありますし。

話題はいろいろとあるのですが、私用があったり試験勉強があったりで、書き物からちょっと遠ざかっていました。

ですので、今回はちょっと気合を入れて書きます。

ずっと書きたかったテーマで、主要なデータが論文化されるまで記載を待っていたのですが、最近ちょうどいい機会に恵まれたので、思い切って取り上げます。

今日のお題は、治癒不能小細胞癌に対する二次治療です。

少し前の話ですが、小細胞癌の初回治療後に病勢進行を来した方のご家族から、セカンド・オピニオンの依頼を受けました。

主治医への相談はなしで受診したいとのことで、本人・ご家族のお話が判断基準の全てです。

あらすじは以下の通りです。

健康診断のレントゲンで胸部異常陰影を指摘され、最寄りの公的医療機関を受診。

肺癌が疑われ、呼吸器内科で検査を受けるも診断付かず。

確定診断のため、呼吸器外科に依頼し、外科的生検を施行。

小細胞癌と確定診断された。

全身検索をしたところ明らかな遠隔転移なし。

そのまま呼吸器外科で診療継続、限局型小細胞肺癌として、根治目的にシスプラチン+エトポシド+加速化分割胸部放射線治療を施行。

あまり大きな毒性なく治療終了。

放射線肺臓炎を合併したものの、無治療経過観察で安定。

治療効果はほぼ完全奏効で、予防的全脳照射を施行。

治療開始から7-8か月後に、血液検査で腫瘍マーカー上昇傾向。

この時点で、異動により担当医が交代。

全身検索で多発脳転移が明らかとなった。

定位脳照射を行った。

以後の治療をどのように勧めるべきか、悩んでいる。

・・・限局型肺小細胞癌で、完全奏効・予防的全脳照射施行までこぎ着けたのに、残念ながら脳転移再発。

診断から今日に至るまで、癌による自覚症状は全くない状態で、最大限の治療を受けたのに治癒不能の状態に陥っておられます。

ご本人もご家族も納得いかないと思いますが、今後根治は望めないこと、これからの治療目標は延命とお伝えしました。

ここからが思案のしどころです。

二次治療をどのように進めていくか。

小細胞癌の二次治療を考える上で、抑えておかねばならない考え方がひとつあります。

"sensitive relapse", "refractory relapse"という考え方です。

残念ながら、定義自体が曖昧です。

2014年版肺癌診療ガイドラインからその定義を抜粋します。

「初回化学療法が奏効し,かつ初回治療終了後から再発までの期間が長い患者(60〜90日以上の場合が多い)は「sensitive relapse」,それ以外は「refractory relapse」と定義されることが多く,sensitive relapseのほうが再発時の化学療法の効果が高く,生存期間が長い。」

今回は、わかりやすくするために、

「一次治療が奏功した(限局型小細胞癌も含む)」

「一次治療終了後、再燃までの期間が3ヶ月を超えた」

と私なりに定義します。

第III相臨床試験の結果を踏まえて言えば、標準的な二次治療はトポテカン単剤治療でした。

J Clin Oncol 24:5441-5447. 2006

Phase III Trial Comparing Supportive Care Alone With Supportive Care With Oral Topotecan in Patients With Relapsed Small-Cell Lung Cancer

Mary E.R. O’Brien, Tudor-Eliade Ciuleanu, Hristo Tsekov, Yaroslav Shparyk, BrankaCˇ ucˇevia´, Gabor Juhasz,

Nicholas Thatcher, Graham A. Ross, Graham C. Dane, and Theresa Crofts

PS 0,1,2の一次治療後再燃進行小細胞肺癌の患者さんを対象に、トポテカン内服治療群と無治療経過観察群を比較した試験です。

生存期間中央値はトポテカン内服群で25.9週間(約6ヶ月半)、無治療経過観察群で13.9週間(約3ヶ月半)でした。

サブグループ解析のフォレスト・プロットを見ると、初回治療後病勢悪化までの期間が60日以下の群、女性、PS2の群、肝転移を伴わない群では有意にトポテカン内服治療群で生存期間が延長していました。

さらに、病勢悪化までの期間を60日、90日で切ってそれぞれ解析すると、いずれも悪化までの期間が短い方が奏効割合が高い傾向にありました。

一般にsensitive relapseの方が二次治療に対する反応性がよく、生命予後もよいとされていますが、本臨床試験に関してだけ言えば、reflactory relapseに対しても効果が期待できたようです。

また、我が国ではトポテカンは点滴静注用しか市販されていませんが、海外の第III相臨床試験では、少なくともsensitive relapseの患者さんに対しては、内服トポテカンと点滴トポテカンには有効性に差がないと結論されています。

生存期間中央値は内服トポテカン群で33週間、点滴トポテカン群で35週間、ハザード比は0.98(95%信頼区間は0.77-1.25)でした。

J Clin Oncol 25:2086-2092.2007

Phase III Study of Oral Compared With IntravenousTopotecan As Second-Line Therapy in Small-CellLung Cancer

John R. Eckardt, Joachim von Pawel, Jean-Louis Pujol, Zsolt Papai, Elisabeth Quoix, Andrea Ardizzoni,

Ruth Poulin, Alaknanda J. Preston, Graham Dane, and Graham Ross

そんなトポテカンなのですが、実際に使ってみるとあまりいい思い出がありません。

かなり高度の骨髄抑制を起こしますし、少なくとも私個人の経験では、あまり病勢が改善した記憶がありません。

不思議なことに、我が国では一次治療と同じ内容で再度治療をしたり、アムルビシンを使ったり、イリノテカンを使ったりという先生が多いように思います。

そんな中、国立がん研究センター東病院の後藤功一先生が主要研究者となり、sensitive relapseの患者さんを対象としてシスプラチン+エトポシド+イリノテカン併用療法とトポテカン単剤療法を比較する第III相試験(JCOG0605)の結果が2014年の米国臨床腫瘍学会で報告されました。

シスプラチン+エトポシド+イリノテカン療法の治療内容は、肺癌の化学療法としては複雑です。

シスプラチン+エトポシド併用療法とシスプラチン+イリノテカン併用療法が2週間ごとに切り替わって延々と5か月間続きます。

2週間目からは、中止基準を満たさない限りはこれまた延々とG-CSFを注射し続けます。

正直なところ、ジーラスタを使いたくなります(2015年7月7日の記事を参照のこと)。

しかし、長期にわたる複雑な治療を乗り越えると、大きな恩恵を受けられます。

シスプラチン+エトポシド+イリノテカン群(PEI群)とトポテカン群(Topo群)において・・・

完全奏効割合:PEI群 10.8% vs Topo群 0%

奏効割合:PEI群 84.3% vs Topo群 26.7%(p<0.01)

病勢コントロール割合:PEI群 97.6% vs Topo群 73.3%

無増悪生存期間中央値:PEI群 5.7ヶ月 vs Topo群 3.6ヶ月(p<0.0001, ハザード比0.50, 95%信頼区間 0.37-0.68)

全生存期間中央値:PEI群 18.2ヶ月 vs Topo群 12.5ヶ月(p<0.0079, ハザード比0.67, 95%信頼区間 0.51-0.88)

少なくとも、有効性に関しては、どの点を取っても圧倒的にPEI群が優れています。

気になるのは毒性です。

Grade 3以上の有害事象は、白血球減少(80.0% vs 51.1%)、貧血(84.4% vs 27.8%)、血小板減少(41.1% vs 27.8%)、下痢(7.8% vs 0%)、発熱性好中球減少(31.1% vs 6.7%)で有意にPEI療法の方が高頻度だったようです。

G-CSFをこれだけ使っても高頻度に白血球減少や発熱性好中球減少が起こるのですから、恐るべき治療です。

治療の複雑さ、入院期間、毒性と乗り越えるべき課題は多いものの、体力のあるsensitive relapseの患者さんには福音と言っていい治療です。

まだ論文化には至っていないのであれこれと言えませんが、個人的にいくつか気になる点があります。

・放射線化学療法後にイリノテカンを含むPEI療法を行った場合、放射線肺臓炎の増強や間質性肺炎は認められないのか。

イリノテカンと放射線治療の併用はあまり相性が良くないと言われています。

JCOG0605試験は、今回相談を受けた患者さんのように放射線化学療法後の患者さんも対象にしていますが、肺毒性はどうだったのか気になるところです。

少なくとも治療関連死多数にて試験は途中終了、という憂き目にあっていない以上は、それほど心配しなくてもいいということなのでしょうね。

・Topo群の治療成績が意外といいのではないか。

既に触れた海外のトポテカン単剤臨床試験においては、全生存期間中央値は最長で35週間(9ヶ月弱)でした。

今回は12.5ヶ月と3ヶ月以上も生存期間が延長しています。

国内の大規模臨床試験でトポテカンの有効性が検証されたのは今回が初めてだと思いますが、PEI療法が適用困難な患者さんでは(自分の経験ではいい思い出はないものの)残しておきたい選択肢です。

・アムルビシン単剤療法と比べてどうなのか。

sensitive relapse, reflactory relapseどちらに対してもある程度の有効性が期待できるということで、恐らく我が国で最も標準的に行われている治療は、アムルビシン単剤療法だと思います。

今後検証されると思いますが、PEI療法とアムルビシン療法、どちらがいいのか見てみたい気がします。

・どうせなら、一次治療でPEI療法をやってみたらどうなのか。

全く同じ治療スケジュールというわけではありませんが、PEI療法は一次治療として検討されたことがあります。

Br J Cancer. 2008 Feb 26;98(4):693-6

Randomised phase II trial of irinotecan plus cisplatin vs irinotecan, cisplatin plus etoposide repeated every 3 weeks in patients with extensive-disease small-cell lung cancer.

Sekine I, Nokihara H, Takeda K, Nishiwaki Y, Nakagawa K, Isobe H, Mori K, Matsui K, Saijo N, Tamura T.

無作為化第II相試験として、進展型小細胞肺癌患者さんの一次治療としてシスプラチン+エトポシド+イリノテカン療法(原著ではIPE群とされていますが、ここでは分かりやすくするためにPEI群とします)とシスプラチン+イリノテカン療法(IP群)を検証しています。

JCOG0605試験にならって、各有効性の指標を並べてみると、

完全奏効割合:PEI群 10.9% vs IP群 7.4%

奏効割合:PEI群 87% vs IP群 76%(p=0.126)

病勢コントロール割合:文献にSD群の記載がないため算出できず

無増悪生存期間中央値:PEI群 5.4ヶ月 vs IP群 4.8ヶ月(p=0.049)

全生存期間中央値:PEI群 13.7ヶ月 vs IP群 12.4ヶ月(p=0.52)

・・・全生存期間のデータを除けば、PEI群の各パラメータは驚くほどJCOG0605のデータに酷似しています。

また、当然のことながら、本試験の患者さんには、これからsensitive relapseに至るであろう方も、refractory relapseに至るであろう方も含まれています。

より予後の悪いrefractory relapseの患者さんに引っ張られて、全生存期間が短縮している、という見方もできるかもしれません。

一方、毒性に関しては次のTableに示す通りです。

こちらもJCOG0605の記載にならって記すと、Grade 3以上の有害事象は、白血球減少(53% vs 19%)、貧血(45% vs 25%)、血小板減少(13% vs 4%)、下痢(24% vs 15%)、発熱性好中球減少(13% vs 9%)となっています。

おしなべて、JCOG0605よりも本試験の方が、Grade3以上の有害事象に至った患者さんの割合は少ないようです。

一見すると一次治療でもPEIは有望そうに見えますが、本試験では「期待できる効果に対して毒性が高度であるため、PEI療法は第III相臨床試験の試験治療群としない」と結論されています。

しかし、本試験では100人を超える患者さんが参加しているにも関わらず、治療関連死に至った患者さんは一人もいなかったようです。

全ての進展型小細胞肺癌の患者さんを対象にしてもsensitive relapseの患者さんの治療効果に匹敵するデータを持つPEI療法、できればきっちりと第III相臨床試験で検証してもらいたい気がします。

ジーラスタがありますし。

血液脳関門とがん薬物療法

根治切除術直後の非小細胞肺がん患者に、バイオマーカー解析をするべきか

ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法と胸水・腹水貯留

ドライバー遺伝子変異陽性患者におけるPACIFICレジメンの有効性

オシメルチニブ耐性化後は、耐性機序同定や分子標的治療は意味がないのか

EGFR/ALK陽性非小細胞肺がんに対するカルボプラチン+ペメトレキセド+ペンブロリズマブ併用療法

CheckMate9LA試験 脳転移の有無でサブグループ解析

オシメルチニブによる術前療法・・・NeoADAURAの前哨戦

非小細胞肺がんの周術期治療をどのように考えるか

ビノレルビンにも供給不安

進行非小細胞肺癌二次もしくは三次治療のアムルビシン単剤療法

有害事象による治療中止と、その後の治療再開

ナブパクリタキセル、まさかの供給停止

ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法再考

進行肺扁平上皮がんでは、二次治療以降でニボルマブにイピリムマブを上乗せする意義はない

ゲフィチニブ+カルボプラチン+ペメトレキセド併用療法・・・NEJ009試験の最新データ

日本人の高齢進展型小細胞肺がんの標準治療

肺がん診療におけるステロイド薬の使い方

今更ながら第III相AVAPERL試験のおさらい

PD-L1≧50%の進行non-Sq NSCLC患者で、免疫チェックポイント阻害薬単剤療法は必要かつ十分なのか

根治切除術直後の非小細胞肺がん患者に、バイオマーカー解析をするべきか

ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法と胸水・腹水貯留

ドライバー遺伝子変異陽性患者におけるPACIFICレジメンの有効性

オシメルチニブ耐性化後は、耐性機序同定や分子標的治療は意味がないのか

EGFR/ALK陽性非小細胞肺がんに対するカルボプラチン+ペメトレキセド+ペンブロリズマブ併用療法

CheckMate9LA試験 脳転移の有無でサブグループ解析

オシメルチニブによる術前療法・・・NeoADAURAの前哨戦

非小細胞肺がんの周術期治療をどのように考えるか

ビノレルビンにも供給不安

進行非小細胞肺癌二次もしくは三次治療のアムルビシン単剤療法

有害事象による治療中止と、その後の治療再開

ナブパクリタキセル、まさかの供給停止

ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法再考

進行肺扁平上皮がんでは、二次治療以降でニボルマブにイピリムマブを上乗せする意義はない

ゲフィチニブ+カルボプラチン+ペメトレキセド併用療法・・・NEJ009試験の最新データ

日本人の高齢進展型小細胞肺がんの標準治療

肺がん診療におけるステロイド薬の使い方

今更ながら第III相AVAPERL試験のおさらい

PD-L1≧50%の進行non-Sq NSCLC患者で、免疫チェックポイント阻害薬単剤療法は必要かつ十分なのか

Posted by tak at 17:56│Comments(0)

│化学療法