2020年09月26日

進行肺扁平上皮がんに対するカルボプラチン+S-1併用療法後のS1維持療法・・・やめておきます。

いろんな場面で維持療法をすることが当たり前になってしまった。

進行非扁平上皮非小細胞肺がんに対するカルボプラチン+パクリタキセル+ベバシズマブ併用療法後のベバシズマブ維持療法。

進行非扁平上皮非小細胞肺がんに対するプラチナ製剤+ペメトレキセド併用療法後のペメトレキセド維持療法。

免疫チェックポイント阻害薬は、単剤なら長期投与が原則だ。

プラチナ併用化学療法+免疫チェックポイント阻害薬±ベバシズマブ併用療法においても、維持療法の対象となる薬剤は使い続けるのが原則となっている。

なぜって、企業主導でそういう臨床試験デザインが組まれて、結果がpositiveだったから。

免疫チェックポイント阻害薬単剤の長期投与は、ニボルマブに関する臨床試験の結果を見る限りでは妥当性がありそうで、おそらく他の免疫チェックポイント阻害薬でも同様のことが言えるだろう。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e916533.html

しかし、その他の薬剤では、本当に維持療法が必要なのかどうか、いまだに疑わしい。

しかしながら、維持療法の意義を問う臨床試験は、少なくとも企業主導治験としては立案すら期待できない。

維持療法の意義が否定されたら、企業利益を損なうからだ。

そういった点で、今回のWJOG7512L試験は、維持療法コンセプトの是非を考えるうえでとても含蓄の深い臨床試験だと思う。

Cancer誌に掲載された論文の要約を読めば、主要評価項目である無増悪生存期間を有意に延長したため、進行肺扁平上皮がん患者に対するカルボプラチン+S-1併用導入療法4コース後に病勢進行に至らなかった患者に対するS-1維持療法は有効な初回標準治療の一つと受け止められる。

しかし、過去の学会報告の資料を紐解けば、統計学的有意ではないにしても、S-1維持療法群の生存期間中央値は緩和治療群よりも1ヶ月強短くなっている。

いかに軽微とは言え、S-1維持療法による身体毒性、経済毒性の対価が1ヶ月の生存期間短縮というのは、割に合わない。

そのため今回は、生存期間中央値のデータが明記されている学会報告の要約を敢えて掲載することにした。

また、導入療法後の病勢コントロール割合が36%しかない(裏を返せば、病勢進行割合が64%に上る)というのは、なかなか厳しい現実だ。

患者に対して、カルボプラチン+S-1併用療法をしても約65%の患者さんで3か月以内に病状が悪化します、と説明しなければならない。

これから初めての抗がん薬治療に臨もうという患者にとって、なんと辛い説明だろうか。

WJOG7512L試験は統計学的有意に主要評価項目を満たしており、臨床試験としてはpositiveだったわけだが、私はS-1維持療法は実地臨床では用いないことにした。

こういうことも起こり得るのかと、とても勉強になった。

本臨床試験の立案・実施・結果公表に尽力された先生方に賛辞を贈りたい。

A randomized phase 3 study of maintenance therapy with S‐1 plus best supportive care versus best supportive care after induction therapy with carboplatin plus S‐1 for advanced or relapsed squamous cell carcinoma of the lung (WJOG7512L)

Kaoru Tanaka et al.

Cancer, Volume126, Issue16, August 15, 2020, 3648-3656

https://doi.org/10.1002/cncr.32987

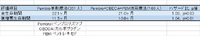

Randomized phase 3 study of maintenance therapy with S-1 plus best supportive care (BSC) versus BSC alone after induction therapy with carboplatin plus S-1 for advanced or relapsed squamous cell lung carcinoma (WJOG7512L).

Kaoru Tanaka, et al.

ASCO 2019 Abst.#e20531

背景:

以前我々が行った第III相臨床試験の結果、カルボプラチン+S-1併用療法は進行非小細胞肺がんの一次治療における標準治療のひとつと位置付けられた(J Clin Oncol 2010; 28: 5240)。しかしながら、進行扁平上皮がん患者における維持療法の重要性はまだわかっていない。

方法:

WJOG7512L試験は、進行扁平上皮がん患者を対象に、カルボプラチン+S-1併用導入療法後のS-1維持療法が臨床的アウトカムを改善するかどうかを検証するためのランダム化第III相比較試験として立案された。ランダム化前に、対象患者はカルボプラチン(5AUC, day1, 3週ごと)+S-1(40mg/㎡を1日2回分割投与, day1-day14, 3週ごと)併用療法を導入治療として施行された。4コースの導入療法後に病勢進行に至らなかった患者を、S-1+緩和医療群(S群)と緩和医療単独群(P群)に無作為に割り付けた。主要評価項目は無増悪生存期間とし、P群に対するS群の優越性を検証した。

結果:

365人の患者が登録され、347人(95%)が導入治療を受け、131人(36%)がS群(67人)とP群(64人)に無作為割付された。導入療法に対する反応性を含め、患者背景は両群間に偏りがなかった。P群と比較して、S群では有意に病勢進行のリスクが低下していた(ハザード比0.548、95%信頼区間は0.374-0.802、p=0.0019)。ランダム化以降の生存期間中央値は、S群で16.7ヶ月、P群で17.8ヶ月と、両群間に有意差を認めなかった(ハザード比0.890、95%信頼区間は0.583-1.357)。ランダム化からQoL低下までの期間もまた、両群間で有意差を認めなかった(FACT-TOI質問票ではp=0.8754、FACT-LCS質問票ではp=0.9016)。維持療法中の有害事象発生割合は低く、Grade 3-4の好中球減少、貧血、血小板減少といった骨髄抑制の頻度は4%以下だった。

結論:

カルボプラチン+S-1併用導入療法後のS-1維持療法は、進行肺扁平上皮がん患者に対する効果的で忍容性のある治療オプションである。

進行非扁平上皮非小細胞肺がんに対するカルボプラチン+パクリタキセル+ベバシズマブ併用療法後のベバシズマブ維持療法。

進行非扁平上皮非小細胞肺がんに対するプラチナ製剤+ペメトレキセド併用療法後のペメトレキセド維持療法。

免疫チェックポイント阻害薬は、単剤なら長期投与が原則だ。

プラチナ併用化学療法+免疫チェックポイント阻害薬±ベバシズマブ併用療法においても、維持療法の対象となる薬剤は使い続けるのが原則となっている。

なぜって、企業主導でそういう臨床試験デザインが組まれて、結果がpositiveだったから。

免疫チェックポイント阻害薬単剤の長期投与は、ニボルマブに関する臨床試験の結果を見る限りでは妥当性がありそうで、おそらく他の免疫チェックポイント阻害薬でも同様のことが言えるだろう。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e916533.html

しかし、その他の薬剤では、本当に維持療法が必要なのかどうか、いまだに疑わしい。

しかしながら、維持療法の意義を問う臨床試験は、少なくとも企業主導治験としては立案すら期待できない。

維持療法の意義が否定されたら、企業利益を損なうからだ。

そういった点で、今回のWJOG7512L試験は、維持療法コンセプトの是非を考えるうえでとても含蓄の深い臨床試験だと思う。

Cancer誌に掲載された論文の要約を読めば、主要評価項目である無増悪生存期間を有意に延長したため、進行肺扁平上皮がん患者に対するカルボプラチン+S-1併用導入療法4コース後に病勢進行に至らなかった患者に対するS-1維持療法は有効な初回標準治療の一つと受け止められる。

しかし、過去の学会報告の資料を紐解けば、統計学的有意ではないにしても、S-1維持療法群の生存期間中央値は緩和治療群よりも1ヶ月強短くなっている。

いかに軽微とは言え、S-1維持療法による身体毒性、経済毒性の対価が1ヶ月の生存期間短縮というのは、割に合わない。

そのため今回は、生存期間中央値のデータが明記されている学会報告の要約を敢えて掲載することにした。

また、導入療法後の病勢コントロール割合が36%しかない(裏を返せば、病勢進行割合が64%に上る)というのは、なかなか厳しい現実だ。

患者に対して、カルボプラチン+S-1併用療法をしても約65%の患者さんで3か月以内に病状が悪化します、と説明しなければならない。

これから初めての抗がん薬治療に臨もうという患者にとって、なんと辛い説明だろうか。

WJOG7512L試験は統計学的有意に主要評価項目を満たしており、臨床試験としてはpositiveだったわけだが、私はS-1維持療法は実地臨床では用いないことにした。

こういうことも起こり得るのかと、とても勉強になった。

本臨床試験の立案・実施・結果公表に尽力された先生方に賛辞を贈りたい。

A randomized phase 3 study of maintenance therapy with S‐1 plus best supportive care versus best supportive care after induction therapy with carboplatin plus S‐1 for advanced or relapsed squamous cell carcinoma of the lung (WJOG7512L)

Kaoru Tanaka et al.

Cancer, Volume126, Issue16, August 15, 2020, 3648-3656

https://doi.org/10.1002/cncr.32987

Randomized phase 3 study of maintenance therapy with S-1 plus best supportive care (BSC) versus BSC alone after induction therapy with carboplatin plus S-1 for advanced or relapsed squamous cell lung carcinoma (WJOG7512L).

Kaoru Tanaka, et al.

ASCO 2019 Abst.#e20531

背景:

以前我々が行った第III相臨床試験の結果、カルボプラチン+S-1併用療法は進行非小細胞肺がんの一次治療における標準治療のひとつと位置付けられた(J Clin Oncol 2010; 28: 5240)。しかしながら、進行扁平上皮がん患者における維持療法の重要性はまだわかっていない。

方法:

WJOG7512L試験は、進行扁平上皮がん患者を対象に、カルボプラチン+S-1併用導入療法後のS-1維持療法が臨床的アウトカムを改善するかどうかを検証するためのランダム化第III相比較試験として立案された。ランダム化前に、対象患者はカルボプラチン(5AUC, day1, 3週ごと)+S-1(40mg/㎡を1日2回分割投与, day1-day14, 3週ごと)併用療法を導入治療として施行された。4コースの導入療法後に病勢進行に至らなかった患者を、S-1+緩和医療群(S群)と緩和医療単独群(P群)に無作為に割り付けた。主要評価項目は無増悪生存期間とし、P群に対するS群の優越性を検証した。

結果:

365人の患者が登録され、347人(95%)が導入治療を受け、131人(36%)がS群(67人)とP群(64人)に無作為割付された。導入療法に対する反応性を含め、患者背景は両群間に偏りがなかった。P群と比較して、S群では有意に病勢進行のリスクが低下していた(ハザード比0.548、95%信頼区間は0.374-0.802、p=0.0019)。ランダム化以降の生存期間中央値は、S群で16.7ヶ月、P群で17.8ヶ月と、両群間に有意差を認めなかった(ハザード比0.890、95%信頼区間は0.583-1.357)。ランダム化からQoL低下までの期間もまた、両群間で有意差を認めなかった(FACT-TOI質問票ではp=0.8754、FACT-LCS質問票ではp=0.9016)。維持療法中の有害事象発生割合は低く、Grade 3-4の好中球減少、貧血、血小板減少といった骨髄抑制の頻度は4%以下だった。

結論:

カルボプラチン+S-1併用導入療法後のS-1維持療法は、進行肺扁平上皮がん患者に対する効果的で忍容性のある治療オプションである。

血液脳関門とがん薬物療法

根治切除術直後の非小細胞肺がん患者に、バイオマーカー解析をするべきか

ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法と胸水・腹水貯留

ドライバー遺伝子変異陽性患者におけるPACIFICレジメンの有効性

オシメルチニブ耐性化後は、耐性機序同定や分子標的治療は意味がないのか

EGFR/ALK陽性非小細胞肺がんに対するカルボプラチン+ペメトレキセド+ペンブロリズマブ併用療法

CheckMate9LA試験 脳転移の有無でサブグループ解析

オシメルチニブによる術前療法・・・NeoADAURAの前哨戦

非小細胞肺がんの周術期治療をどのように考えるか

ビノレルビンにも供給不安

進行非小細胞肺癌二次もしくは三次治療のアムルビシン単剤療法

有害事象による治療中止と、その後の治療再開

ナブパクリタキセル、まさかの供給停止

ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法再考

進行肺扁平上皮がんでは、二次治療以降でニボルマブにイピリムマブを上乗せする意義はない

ゲフィチニブ+カルボプラチン+ペメトレキセド併用療法・・・NEJ009試験の最新データ

日本人の高齢進展型小細胞肺がんの標準治療

肺がん診療におけるステロイド薬の使い方

今更ながら第III相AVAPERL試験のおさらい

PD-L1≧50%の進行non-Sq NSCLC患者で、免疫チェックポイント阻害薬単剤療法は必要かつ十分なのか

根治切除術直後の非小細胞肺がん患者に、バイオマーカー解析をするべきか

ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法と胸水・腹水貯留

ドライバー遺伝子変異陽性患者におけるPACIFICレジメンの有効性

オシメルチニブ耐性化後は、耐性機序同定や分子標的治療は意味がないのか

EGFR/ALK陽性非小細胞肺がんに対するカルボプラチン+ペメトレキセド+ペンブロリズマブ併用療法

CheckMate9LA試験 脳転移の有無でサブグループ解析

オシメルチニブによる術前療法・・・NeoADAURAの前哨戦

非小細胞肺がんの周術期治療をどのように考えるか

ビノレルビンにも供給不安

進行非小細胞肺癌二次もしくは三次治療のアムルビシン単剤療法

有害事象による治療中止と、その後の治療再開

ナブパクリタキセル、まさかの供給停止

ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法再考

進行肺扁平上皮がんでは、二次治療以降でニボルマブにイピリムマブを上乗せする意義はない

ゲフィチニブ+カルボプラチン+ペメトレキセド併用療法・・・NEJ009試験の最新データ

日本人の高齢進展型小細胞肺がんの標準治療

肺がん診療におけるステロイド薬の使い方

今更ながら第III相AVAPERL試験のおさらい

PD-L1≧50%の進行non-Sq NSCLC患者で、免疫チェックポイント阻害薬単剤療法は必要かつ十分なのか

Posted by tak at 18:41│Comments(1)

│化学療法

この記事へのコメント

tak先生へ

お疲れ様です。

最近の記事は今の自分にとって非常に興味深いというか、頭の中に入れておかなければならないエピソードばかりのような気がします。

EGFR~BRAFまて(-)というハンディ?

またIPF関連の有害事象も考慮に入れながら考えていますが、今後少しでも有効なエピソードを知ることができれば、と

思っています。

5番目にあたるICIの治験が進んでいるとチラッと聞きましたが、医薬学の新保とともに、新しいカテゴリーの治療薬が現れてくれることを願ってやみません。

知らない内に、そんなことを日々考えてしまっています。

お疲れ様です。

最近の記事は今の自分にとって非常に興味深いというか、頭の中に入れておかなければならないエピソードばかりのような気がします。

EGFR~BRAFまて(-)というハンディ?

またIPF関連の有害事象も考慮に入れながら考えていますが、今後少しでも有効なエピソードを知ることができれば、と

思っています。

5番目にあたるICIの治験が進んでいるとチラッと聞きましたが、医薬学の新保とともに、新しいカテゴリーの治療薬が現れてくれることを願ってやみません。

知らない内に、そんなことを日々考えてしまっています。

Posted by take at 2020年09月26日 22:48