2016年10月27日

FDAがPembrolizumab一次治療を承認

FDAが進行非小細胞肺がんの初回治療として、Pembrolizumabを承認した。

データ公表から承認まで、異例のスピードと言っていい。

ただし、以下の記事の最後に記されているように、対象となる患者は進行非小細胞肺がん患者のうちわずか10%と見積もられている。

ドライバー遺伝子変異を有する患者が相対的に少ない欧米諸国においてすら、この患者群(全体の20%)よりPD-L1陽性患者群の方がさらに少ない。

そして、ちっちゃな生検組織しか取れない気管支鏡下生検が診断手技の主流である我が国においては、PD-L1発現が50%以上と判定される患者はもっと少ない(もしかしたら判定すら出来ないかもしれない)ことが予想される。

Nivolumabは、FDAが承認した約1年後に我が国でも承認された。

さて、1年後、どうするか。

病理診断用組織、EGFR検索用組織、ALK検索用組織、LC-SCRUM用組織、PD-L1用組織、KRAS検索用組織、etc.etc....

・・・本当に経気管支肺生検組織だけで、全部賄えるのか?

Pembrolizumab Approved in US for First Line in NSCLC

Zosia Chustecka, October 25, 2016

最近欧州臨床腫瘍学会年次総会で報告されたその興奮も冷め遣らぬうちに、進行非小細胞肺がんに対するpembrolizumabの一次治療が米国食品医薬品局により承認された。

Pembrolizumabは進行非小細胞肺がんの一次治療として始めて承認された免疫チェックポイント阻害薬であり、実地臨床のあり方を変えると目されている。これまでは、EGFRやALKといった治療標的となる遺伝子異常を有する患者を除いては、併用化学療法が標準治療であった。

いくつかの免疫チェックポイント阻害薬は、化学療法に対する感受性を失った進行非小細胞肺がんに対する二次治療として既に承認されているが、pembrolizumabは初回治療として承認された今のところただひとつの治療薬である。

Pembrolizumabによる一次治療では、新たな適応基準が設けられている。すなわち、EGFRやALKの遺伝子異常(非小細胞肺がん全体の約20%で陽性となる)を有さず、FDAが承認した方法により腫瘍がPD-L1を高発現(腫瘍細胞全体の50%以上)していることが確認された患者に対象が限られる。KEYNOTE-024試験では、PD-L1スクリーニング対象となった(ドライバー遺伝子変異を持たない)患者の30%がPD-L1を高発現していた。

今回の承認は、初回治療における比較で、pembrolizumabが化学療法よりも優れていたことが根拠となっている。

第III相試験であるKEYNOTE-024試験の結果を受けたもので、2016年の欧州臨床腫瘍学会において公表され、同時にNew England Journal of Medicine誌に掲載された。

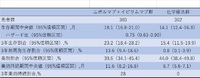

本試験は、治療歴のない、EGFRやALKといった治療標的となる遺伝子変異を有さないことが生検標本で確認済みで、さらにはPD-L1を高発現している進行非小細胞肺がん患者305人を対象に企画された。

この患者群において、pembrolizumab単剤療法はプラチナ併用二剤化学療法よりも優れた結果を残した。主要評価項目の無増悪生存期間中央値はPembrolizumab群で10.3ヶ月、化学療法群で6ヶ月、ハザード比は0.50だった。

副次評価項目の全生存期間においても、pembrolizumabは有意に優れていた。6ヶ月生存割合はpembrolizumab群で80%、化学療法群で72%、ハザード比は0.60で、1年生存割合はそれぞれ70% vs 54%だった。

40%の死亡リスク低下は、50%のクロスオーバー率(化学療法群で病勢進行となった患者が、次治療でPembrolizumabを使用した割合、ということは、結局両群ともにPembrolizumabを使用するので、全生存期間では差が縮まることが予想される)にも拘らず認められているため、目を見張るものがある。

pembrolizumabは高い奏効割合も示していた(45% vs 28%)し、奏効持続期間(未到達 vs 6.4ヶ月)も延長していた。

毒性はPembrolizumab群の方が化学療法群よりも低く(Grade 3/4の有害事象はそれぞれ27% vs 53%)、有害事象発生件数もPembrolizumab群の方が少なかった。

欧州臨床腫瘍学会に参加した専門家たちは、この結果を熱狂を以って受け止め、幾人かの識者は、

「Pembrolizumabは非小細胞肺がんに対する初回治療の新たな治療オプションとして、そして新たな標準治療として考慮されるべきだ」

と提案していた。

一方、Pembrolizumabの初回治療は万人に有効なものではない。

初回治療でPembrolizumabの治療対象となる患者は、進行非小細胞肺がん全体の10%程度に留まるとの試算がある。

したがって、併用化学療法はいまもって標準治療の一角であることに変わりはない。

データ公表から承認まで、異例のスピードと言っていい。

ただし、以下の記事の最後に記されているように、対象となる患者は進行非小細胞肺がん患者のうちわずか10%と見積もられている。

ドライバー遺伝子変異を有する患者が相対的に少ない欧米諸国においてすら、この患者群(全体の20%)よりPD-L1陽性患者群の方がさらに少ない。

そして、ちっちゃな生検組織しか取れない気管支鏡下生検が診断手技の主流である我が国においては、PD-L1発現が50%以上と判定される患者はもっと少ない(もしかしたら判定すら出来ないかもしれない)ことが予想される。

Nivolumabは、FDAが承認した約1年後に我が国でも承認された。

さて、1年後、どうするか。

病理診断用組織、EGFR検索用組織、ALK検索用組織、LC-SCRUM用組織、PD-L1用組織、KRAS検索用組織、etc.etc....

・・・本当に経気管支肺生検組織だけで、全部賄えるのか?

Pembrolizumab Approved in US for First Line in NSCLC

Zosia Chustecka, October 25, 2016

最近欧州臨床腫瘍学会年次総会で報告されたその興奮も冷め遣らぬうちに、進行非小細胞肺がんに対するpembrolizumabの一次治療が米国食品医薬品局により承認された。

Pembrolizumabは進行非小細胞肺がんの一次治療として始めて承認された免疫チェックポイント阻害薬であり、実地臨床のあり方を変えると目されている。これまでは、EGFRやALKといった治療標的となる遺伝子異常を有する患者を除いては、併用化学療法が標準治療であった。

いくつかの免疫チェックポイント阻害薬は、化学療法に対する感受性を失った進行非小細胞肺がんに対する二次治療として既に承認されているが、pembrolizumabは初回治療として承認された今のところただひとつの治療薬である。

Pembrolizumabによる一次治療では、新たな適応基準が設けられている。すなわち、EGFRやALKの遺伝子異常(非小細胞肺がん全体の約20%で陽性となる)を有さず、FDAが承認した方法により腫瘍がPD-L1を高発現(腫瘍細胞全体の50%以上)していることが確認された患者に対象が限られる。KEYNOTE-024試験では、PD-L1スクリーニング対象となった(ドライバー遺伝子変異を持たない)患者の30%がPD-L1を高発現していた。

今回の承認は、初回治療における比較で、pembrolizumabが化学療法よりも優れていたことが根拠となっている。

第III相試験であるKEYNOTE-024試験の結果を受けたもので、2016年の欧州臨床腫瘍学会において公表され、同時にNew England Journal of Medicine誌に掲載された。

本試験は、治療歴のない、EGFRやALKといった治療標的となる遺伝子変異を有さないことが生検標本で確認済みで、さらにはPD-L1を高発現している進行非小細胞肺がん患者305人を対象に企画された。

この患者群において、pembrolizumab単剤療法はプラチナ併用二剤化学療法よりも優れた結果を残した。主要評価項目の無増悪生存期間中央値はPembrolizumab群で10.3ヶ月、化学療法群で6ヶ月、ハザード比は0.50だった。

副次評価項目の全生存期間においても、pembrolizumabは有意に優れていた。6ヶ月生存割合はpembrolizumab群で80%、化学療法群で72%、ハザード比は0.60で、1年生存割合はそれぞれ70% vs 54%だった。

40%の死亡リスク低下は、50%のクロスオーバー率(化学療法群で病勢進行となった患者が、次治療でPembrolizumabを使用した割合、ということは、結局両群ともにPembrolizumabを使用するので、全生存期間では差が縮まることが予想される)にも拘らず認められているため、目を見張るものがある。

pembrolizumabは高い奏効割合も示していた(45% vs 28%)し、奏効持続期間(未到達 vs 6.4ヶ月)も延長していた。

毒性はPembrolizumab群の方が化学療法群よりも低く(Grade 3/4の有害事象はそれぞれ27% vs 53%)、有害事象発生件数もPembrolizumab群の方が少なかった。

欧州臨床腫瘍学会に参加した専門家たちは、この結果を熱狂を以って受け止め、幾人かの識者は、

「Pembrolizumabは非小細胞肺がんに対する初回治療の新たな治療オプションとして、そして新たな標準治療として考慮されるべきだ」

と提案していた。

一方、Pembrolizumabの初回治療は万人に有効なものではない。

初回治療でPembrolizumabの治療対象となる患者は、進行非小細胞肺がん全体の10%程度に留まるとの試算がある。

したがって、併用化学療法はいまもって標準治療の一角であることに変わりはない。

第III相CONFIRM、第II相MERITほか・・・中皮腫再燃に対するニボルマブ単剤療法

免疫チェックポイント阻害薬と自己免疫疾患発症

血液脳関門とがん薬物療法

根治切除術直後の非小細胞肺がん患者に、バイオマーカー解析をするべきか

CheckMate-227試験 4年追跡後

放射線治療を前処置とした免疫チェックポイント阻害薬

悪性胸膜中皮腫とニボルマブ+イピリムマブ併用療法

ドライバー遺伝子変異陽性患者におけるPACIFICレジメンの有効性

EGFR/ALK陽性非小細胞肺がんに対するカルボプラチン+ペメトレキセド+ペンブロリズマブ併用療法

CheckMate9LA試験 脳転移の有無でサブグループ解析

第III相POSEIDON試験

病勢進行後の治療をどう考えるか

進行が速い進行肺腺がんに遭遇したらどう振る舞うか

非小細胞肺がんの周術期治療をどのように考えるか

免疫チェックポイント阻害薬と抑うつ反応

有害事象による治療中止と、その後の治療再開

尿路上皮がんと術後補助ニボルマブ療法

姑息的放射線照射による遠隔腫瘍縮小(アブスコパル)効果と免疫チェックポイント阻害薬 その2

姑息的放射線照射による遠隔腫瘍縮小(アブスコパル)効果と免疫チェックポイント阻害薬 その1

進行肺扁平上皮がんでは、二次治療以降でニボルマブにイピリムマブを上乗せする意義はない

免疫チェックポイント阻害薬と自己免疫疾患発症

血液脳関門とがん薬物療法

根治切除術直後の非小細胞肺がん患者に、バイオマーカー解析をするべきか

CheckMate-227試験 4年追跡後

放射線治療を前処置とした免疫チェックポイント阻害薬

悪性胸膜中皮腫とニボルマブ+イピリムマブ併用療法

ドライバー遺伝子変異陽性患者におけるPACIFICレジメンの有効性

EGFR/ALK陽性非小細胞肺がんに対するカルボプラチン+ペメトレキセド+ペンブロリズマブ併用療法

CheckMate9LA試験 脳転移の有無でサブグループ解析

第III相POSEIDON試験

病勢進行後の治療をどう考えるか

進行が速い進行肺腺がんに遭遇したらどう振る舞うか

非小細胞肺がんの周術期治療をどのように考えるか

免疫チェックポイント阻害薬と抑うつ反応

有害事象による治療中止と、その後の治療再開

尿路上皮がんと術後補助ニボルマブ療法

姑息的放射線照射による遠隔腫瘍縮小(アブスコパル)効果と免疫チェックポイント阻害薬 その2

姑息的放射線照射による遠隔腫瘍縮小(アブスコパル)効果と免疫チェックポイント阻害薬 その1

進行肺扁平上皮がんでは、二次治療以降でニボルマブにイピリムマブを上乗せする意義はない

Posted by tak at 23:04│Comments(0)

│免疫チェックポイント阻害薬

上の画像に書かれている文字を入力して下さい

|

|

書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。