2017年03月15日

脂質異常症の薬と小細胞癌

もう10年も前のことになるが、術後補助治療として血小板凝集を抑制する薬を使うと再発が抑えられるのではないか、試しにレトロスペクティブな検討をして、アスピリン製剤を服用している人といない人を比べてみようかと考えたことがある。

アスピリンは虚血性心疾患や脳梗塞など、動脈硬化に起因する血栓症の再発予防薬だが、脂質異常症の治療薬であるスタチン類も動脈硬化の抑制効果があることが広く知られている。

しかし、がん患者における前向き臨床試験では、期待されながらもスタチンの生存期間延長効果が示されておらず、今回英国から報告された研究でも、改めてスタチンの上乗せ効果がないことが示されている。

こうした、本来がんに対する治療薬ではないものをがん治療に応用しようという試みは、なかなかうまく行っていない。

かつては、小細胞がんに亜硝酸薬を用いるという研究もあったが、実地臨床には用いられていない。

腫瘍幹細胞を標的としたサラズスルファピリジンを用いた臨床試験は、その後どうなったのだろう。

UK Trial Shows No Survival Benefit in Adding Pravastatin to Standard Chemotherapy in Small Cell Lung Cancer

By Matthew Stenger

Posted: 3/13/2017 10:14:11 AM

Last Updated: 3/13/2017 10:14:11 AM

Multicenter, Phase III, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial of Pravastatin Added to First-Line Standard Chemotherapy in Small-Cell Lung Cancer (LUNGSTAR)

Michael J. Seckl, et al., J Clin Oncol 2017

http://dx.doi.org/10.1200/JCO.2016.69.7391

英国で行われたLUNGSTAR試験において、小細胞肺がん患者の標準化学療法に脂質異常症治療薬のプラバスタチンを上乗せしても生存期間延長効果がないことが示された。

スタチン類を服用している患者では、がんによる死亡リスクが低下することが多くの大規模前向きコホート研究や患者データベースからのレトロスペクティブ研究で示されている。たとえば、膵がん患者の死亡リスク低下、乳がんの再発および死亡リスクの低下、食道がん、大腸がん、肺がん、あるいは全てのがん種における再発および死亡リスクの低下を示した研究がある。全てのがん種、前立腺がん、大腸がんを対象にしたものでは、メタアナリシスの報告もある。肺がん細胞株を用いた前臨床の研究では、スタチンを作用させることで浸潤能の抑制、細胞死の誘導、腫瘍増殖の抑制が認めたれたとするものもある。しかし、これまでに行われた4つの無作為化プラセボ対照比較試験では、がん患者に対するスタチンの有効性は示されていない。

今回の二重盲権試験では、2007年2月から2012年1月にかけて、846人の限局型 / 進展型小細胞肺がん患者を英国の91施設から登録し、プラチナ製剤+エトポシド併用化学療法(3週ごと、最大6コース)に加えてプラバスタチンを2年間服用する群(422人)とプラセボを2年間服用する群(424人)の2群に無作為に割り付けた。放射線治療は、各施設の実地臨床に基づいて適用された。

プロトコール治療に先立つこと12ヶ月以内にスタチンを使用していた患者、4週間以内にフィブラートを使用していた患者は除外した。結果として、スクリーニングされた患者のうち22%は、スタチン使用歴のために本試験に参加できなかった。主要評価項目は全生存期間とした。

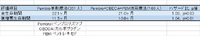

以下、(プラバスタチン群、プラセボ群)の背景因子を示す。

年齢中央値:(63歳、64歳)

男性:(52%、51%)

ECOG-PS 0または1:(76%、75%)

ECOG-PS 2または3:(24%、25%)

限局型:(43%、43%)

進展型:(57%、57%)

原発巣と同側の胸水貯留:(25%、26%)

原発巣と同側の鎖骨上リンパ節転移(23%、25%)

カルボプラチン投与:(87%、91%)

シスプラチン投与:(13%、9%)

肝転移:(30%、28%)

副腎転移(12%、13%)

ほとんどの患者が喫煙者だった。

経過観察期間の中央値は39.6ヶ月だった。プラバスタチン服用期間の中央値は8.6ヶ月、プラセボ服用期間の中央値は7.8ヶ月だった。プラバスタチン群の47.9%、プラセボ群の49.5%が胸部放射線治療を受けた(照射線量の中央値は前者が39Gy、後者が40Gy)。プラバスタチン群の48.1%、プラセボ群の48.8%が予防的全脳照射を受けた(照射線量の中央値はいずれも25Gy)。

プラバスタチン群、プラセボ群において、生存期間中央値はそれぞれ10.6ヶ月 vs 10.7ヶ月(ハザード比1.01、p=0.90)、2年生存割合はそれぞれ14.1%、13.2%、限局型患者の生存期間中央値はそれぞれ14.6ヶ月 vs 14.6ヶ月、進展型患者の生存期間中央値はそれぞれ9.1ヶ月 vs 8.8ヶ月だった。ECOG-PS、年齢、性別、使用したプラチナ製剤の別、胸水の有無、リンパ節転移の状態、どの要素でサブグループ解析を行っても、治療群間の違いは認められなかった。

無増悪生存期間中央値はそれぞれ7.7ヶ月 vs 7.3ヶ月(ハザード比0.98、p=0.81)1年および2年無再発生存割合はそれぞれ25.3% vs 24.2%、7.5% vs 7.2%だった。奏効割合はそれぞれ69.0% vs 69.1%だった。

毒性は両治療群とも同等だった。すなわち、Grade 3以上の有害事象はそれぞれ81.2% vs 81.4%に認めた。好中球減少は44.9% vs 43.0%、白血球減少は15.1% vs 12.7%、倦怠感は14.9% vs 13.0%、筋痛・筋炎は18.0% vs 18.8%に認めた。

アスピリンは虚血性心疾患や脳梗塞など、動脈硬化に起因する血栓症の再発予防薬だが、脂質異常症の治療薬であるスタチン類も動脈硬化の抑制効果があることが広く知られている。

しかし、がん患者における前向き臨床試験では、期待されながらもスタチンの生存期間延長効果が示されておらず、今回英国から報告された研究でも、改めてスタチンの上乗せ効果がないことが示されている。

こうした、本来がんに対する治療薬ではないものをがん治療に応用しようという試みは、なかなかうまく行っていない。

かつては、小細胞がんに亜硝酸薬を用いるという研究もあったが、実地臨床には用いられていない。

腫瘍幹細胞を標的としたサラズスルファピリジンを用いた臨床試験は、その後どうなったのだろう。

UK Trial Shows No Survival Benefit in Adding Pravastatin to Standard Chemotherapy in Small Cell Lung Cancer

By Matthew Stenger

Posted: 3/13/2017 10:14:11 AM

Last Updated: 3/13/2017 10:14:11 AM

Multicenter, Phase III, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial of Pravastatin Added to First-Line Standard Chemotherapy in Small-Cell Lung Cancer (LUNGSTAR)

Michael J. Seckl, et al., J Clin Oncol 2017

http://dx.doi.org/10.1200/JCO.2016.69.7391

英国で行われたLUNGSTAR試験において、小細胞肺がん患者の標準化学療法に脂質異常症治療薬のプラバスタチンを上乗せしても生存期間延長効果がないことが示された。

スタチン類を服用している患者では、がんによる死亡リスクが低下することが多くの大規模前向きコホート研究や患者データベースからのレトロスペクティブ研究で示されている。たとえば、膵がん患者の死亡リスク低下、乳がんの再発および死亡リスクの低下、食道がん、大腸がん、肺がん、あるいは全てのがん種における再発および死亡リスクの低下を示した研究がある。全てのがん種、前立腺がん、大腸がんを対象にしたものでは、メタアナリシスの報告もある。肺がん細胞株を用いた前臨床の研究では、スタチンを作用させることで浸潤能の抑制、細胞死の誘導、腫瘍増殖の抑制が認めたれたとするものもある。しかし、これまでに行われた4つの無作為化プラセボ対照比較試験では、がん患者に対するスタチンの有効性は示されていない。

今回の二重盲権試験では、2007年2月から2012年1月にかけて、846人の限局型 / 進展型小細胞肺がん患者を英国の91施設から登録し、プラチナ製剤+エトポシド併用化学療法(3週ごと、最大6コース)に加えてプラバスタチンを2年間服用する群(422人)とプラセボを2年間服用する群(424人)の2群に無作為に割り付けた。放射線治療は、各施設の実地臨床に基づいて適用された。

プロトコール治療に先立つこと12ヶ月以内にスタチンを使用していた患者、4週間以内にフィブラートを使用していた患者は除外した。結果として、スクリーニングされた患者のうち22%は、スタチン使用歴のために本試験に参加できなかった。主要評価項目は全生存期間とした。

以下、(プラバスタチン群、プラセボ群)の背景因子を示す。

年齢中央値:(63歳、64歳)

男性:(52%、51%)

ECOG-PS 0または1:(76%、75%)

ECOG-PS 2または3:(24%、25%)

限局型:(43%、43%)

進展型:(57%、57%)

原発巣と同側の胸水貯留:(25%、26%)

原発巣と同側の鎖骨上リンパ節転移(23%、25%)

カルボプラチン投与:(87%、91%)

シスプラチン投与:(13%、9%)

肝転移:(30%、28%)

副腎転移(12%、13%)

ほとんどの患者が喫煙者だった。

経過観察期間の中央値は39.6ヶ月だった。プラバスタチン服用期間の中央値は8.6ヶ月、プラセボ服用期間の中央値は7.8ヶ月だった。プラバスタチン群の47.9%、プラセボ群の49.5%が胸部放射線治療を受けた(照射線量の中央値は前者が39Gy、後者が40Gy)。プラバスタチン群の48.1%、プラセボ群の48.8%が予防的全脳照射を受けた(照射線量の中央値はいずれも25Gy)。

プラバスタチン群、プラセボ群において、生存期間中央値はそれぞれ10.6ヶ月 vs 10.7ヶ月(ハザード比1.01、p=0.90)、2年生存割合はそれぞれ14.1%、13.2%、限局型患者の生存期間中央値はそれぞれ14.6ヶ月 vs 14.6ヶ月、進展型患者の生存期間中央値はそれぞれ9.1ヶ月 vs 8.8ヶ月だった。ECOG-PS、年齢、性別、使用したプラチナ製剤の別、胸水の有無、リンパ節転移の状態、どの要素でサブグループ解析を行っても、治療群間の違いは認められなかった。

無増悪生存期間中央値はそれぞれ7.7ヶ月 vs 7.3ヶ月(ハザード比0.98、p=0.81)1年および2年無再発生存割合はそれぞれ25.3% vs 24.2%、7.5% vs 7.2%だった。奏効割合はそれぞれ69.0% vs 69.1%だった。

毒性は両治療群とも同等だった。すなわち、Grade 3以上の有害事象はそれぞれ81.2% vs 81.4%に認めた。好中球減少は44.9% vs 43.0%、白血球減少は15.1% vs 12.7%、倦怠感は14.9% vs 13.0%、筋痛・筋炎は18.0% vs 18.8%に認めた。

血液脳関門とがん薬物療法

根治切除術直後の非小細胞肺がん患者に、バイオマーカー解析をするべきか

ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法と胸水・腹水貯留

ドライバー遺伝子変異陽性患者におけるPACIFICレジメンの有効性

オシメルチニブ耐性化後は、耐性機序同定や分子標的治療は意味がないのか

EGFR/ALK陽性非小細胞肺がんに対するカルボプラチン+ペメトレキセド+ペンブロリズマブ併用療法

CheckMate9LA試験 脳転移の有無でサブグループ解析

オシメルチニブによる術前療法・・・NeoADAURAの前哨戦

非小細胞肺がんの周術期治療をどのように考えるか

ビノレルビンにも供給不安

進行非小細胞肺癌二次もしくは三次治療のアムルビシン単剤療法

有害事象による治療中止と、その後の治療再開

ナブパクリタキセル、まさかの供給停止

ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法再考

進行肺扁平上皮がんでは、二次治療以降でニボルマブにイピリムマブを上乗せする意義はない

ゲフィチニブ+カルボプラチン+ペメトレキセド併用療法・・・NEJ009試験の最新データ

日本人の高齢進展型小細胞肺がんの標準治療

肺がん診療におけるステロイド薬の使い方

今更ながら第III相AVAPERL試験のおさらい

PD-L1≧50%の進行non-Sq NSCLC患者で、免疫チェックポイント阻害薬単剤療法は必要かつ十分なのか

根治切除術直後の非小細胞肺がん患者に、バイオマーカー解析をするべきか

ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法と胸水・腹水貯留

ドライバー遺伝子変異陽性患者におけるPACIFICレジメンの有効性

オシメルチニブ耐性化後は、耐性機序同定や分子標的治療は意味がないのか

EGFR/ALK陽性非小細胞肺がんに対するカルボプラチン+ペメトレキセド+ペンブロリズマブ併用療法

CheckMate9LA試験 脳転移の有無でサブグループ解析

オシメルチニブによる術前療法・・・NeoADAURAの前哨戦

非小細胞肺がんの周術期治療をどのように考えるか

ビノレルビンにも供給不安

進行非小細胞肺癌二次もしくは三次治療のアムルビシン単剤療法

有害事象による治療中止と、その後の治療再開

ナブパクリタキセル、まさかの供給停止

ラムシルマブ+ドセタキセル併用療法再考

進行肺扁平上皮がんでは、二次治療以降でニボルマブにイピリムマブを上乗せする意義はない

ゲフィチニブ+カルボプラチン+ペメトレキセド併用療法・・・NEJ009試験の最新データ

日本人の高齢進展型小細胞肺がんの標準治療

肺がん診療におけるステロイド薬の使い方

今更ながら第III相AVAPERL試験のおさらい

PD-L1≧50%の進行non-Sq NSCLC患者で、免疫チェックポイント阻害薬単剤療法は必要かつ十分なのか

Posted by tak at 00:03│Comments(3)

│化学療法

この記事へのコメント

いつもブログ拝見させていただき、大変勉強になっております。

癌幹細胞に対するスルファサラジンは動物実験で効果が確認され、現在第I相試験が行われているようです(下記)。

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000011927&type=summary&language=J

癌幹細胞に対するスルファサラジンは動物実験で効果が確認され、現在第I相試験が行われているようです(下記)。

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000011927&type=summary&language=J

Posted by 通りすがり at 2017年03月28日 13:37

いつもブログ拝見させていただき、大変勉強になっております。

癌幹細胞に対するスルファサラジンは第I相試験結果がpublishされております、臨床的効果は追跡中とのことでした。

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27055559

癌幹細胞に対するスルファサラジンは第I相試験結果がpublishされております、臨床的効果は追跡中とのことでした。

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27055559

Posted by 通りすがり at 2017年03月28日 13:48

通りすがりさんへ

コメントありがとうございます。

消化器腫瘍では既に論文化されたものがあったんですね。暇を見て目を通してみます。

コメントありがとうございます。

消化器腫瘍では既に論文化されたものがあったんですね。暇を見て目を通してみます。

Posted by tak at 2017年04月07日 12:37