2016年07月29日

日本臨床腫瘍学会1日目 午後の部その3

■ ISY-8-1:Afatinib vs Gefitinib as 1st line treatment of patients with EGFR mutation positie NSCLC(LUX-Lung 7)

・Afatinib, pan-HER inhibitor

・Dacomitinib

ARCHER 1009 and 1026 pooled analysis

無増悪生存期間中央値:Dacomitinib 14.6ヶ月、タルセバ 9.6ヶ月

全生存期間中央値:Dacomitinib 26.6ヶ月、タルセバ 23.2ヶ月

ARCHER 1050 第III相臨床試験進行中

・LUX-Lung 7

sEGFRm(+)患者を対象に、ジオトリフとイレッサに無作為割付した世界初の第IIb相試験

→Park先生は「ジオトリフとイレッサを"比較した"」とおっしゃっていたようでしたが、厳密に言えば比較試験ではないはず

→なし崩し的に第III相試験と同等に扱おうとされているのかもしれません

割付調整因子はExon 19 or Exon 21, 脳転移あり or 脳転移なし

主要評価項目は無増悪生存期間、全生存期間、治療成功期間

・LUX-Lung 3 and 6 pooled analysisでは、Exon 19欠失変異の患者で、よりジオトリフの有効性が際立っていたが、LUX-Lung 7ではその傾向が見られない

→前者はジオトリフ vs 化学療法の試験で全生存期間に焦点が当てられており、後者はジオトリフ vs イレッサの試験で無増悪生存期間の結果しかえられていないので、区別して考えなければならない

→治療選択肢が分子標的薬しかない場合には、遺伝子変異のタイプによらず、ジオトリフの方が優れていると考えていいのではないか

■ ISY-8-2:Next Generation EGFR inhibitors

・EGFR二次耐性変異に関する総説:Sacher, Janne, Oxnard Cancer 2014

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cncr.28723/pdf

・初の第3世代EGFR阻害薬(WZ4002):Zhou et al Nature 2009

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2879581/pdf/nihms183745.pdf

・各薬剤とT790M(+)肺癌に対する奏効割合

タグリッソ:60%

Olumutinib:55%

ASP8273:36-50%

EGF816:60%

・タグリッソの中枢神経系への移行性:Ballard et al Clin Cancer Res 2016

マウスモデルで脳脊髄液への移行性を検証、カニクイザルPETモデルで脳実質への移行性を検証

http://clincancerres.aacrjournals.org/content/early/2016/07/19/1078-0432.CCR-16-0399.long

・BLOOM study, Yang et al, ASCO 2016 #9002

・タグリッソへの耐性変異:C797S

Thress et al, Nature Med 2015

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4771182/

Ercan et al, Clin Cancer Res 2015

http://clincancerres.aacrjournals.org/content/21/17/3913.long

Jia et al, Nature 2016

http://www.nature.com/nature/journal/v534/n7605/abs/nature17960.html?lang=en

→T790M/C797Sに対して、EAI045+アービタックス

・sEGFRm陽性未治療患者に対するタグリッソ+イレッサ同時併用か、タグリッソ / イレッサの交互併用か、まずは第I相試験から検証開始

・治療が長くなればなるほど、tumor heterogeneityも進んでいく

・タグリッソと併用が模索されている治療薬たち

Savolitinib(MEK阻害薬)

Selumetinib(MEK阻害薬)

Necitumumab(抗EGFRモノクローナル抗体)

Navitoclax(Bcl阻害薬)→アポトーシス誘導

MLN0218(mTOR阻害薬)

Capmatinib(MET阻害薬)

IGF1阻害薬

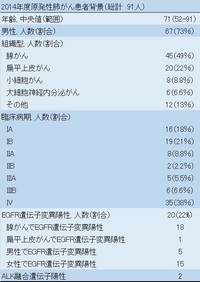

■ ISY-8-3:Japanese real world clinical practice for EGFR mutation positive advanced non small cell lung cancer

・内容はhttp://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e862815.htmlとほぼ同様

・NEJ009は、最近プロトコール改定が行われた

主要評価項目は、全生存期間からプロトコール治療終了までの無増悪生存期間に変更された

→それだけ、後治療に入ってくるであろうタグリッソの影響が大きいと考えたのでしょうね

・BIM screeningとVorinostat intervention trial

PEOPLE-J studyとVICTORY-J study

・Afatinib, pan-HER inhibitor

・Dacomitinib

ARCHER 1009 and 1026 pooled analysis

無増悪生存期間中央値:Dacomitinib 14.6ヶ月、タルセバ 9.6ヶ月

全生存期間中央値:Dacomitinib 26.6ヶ月、タルセバ 23.2ヶ月

ARCHER 1050 第III相臨床試験進行中

・LUX-Lung 7

sEGFRm(+)患者を対象に、ジオトリフとイレッサに無作為割付した世界初の第IIb相試験

→Park先生は「ジオトリフとイレッサを"比較した"」とおっしゃっていたようでしたが、厳密に言えば比較試験ではないはず

→なし崩し的に第III相試験と同等に扱おうとされているのかもしれません

割付調整因子はExon 19 or Exon 21, 脳転移あり or 脳転移なし

主要評価項目は無増悪生存期間、全生存期間、治療成功期間

・LUX-Lung 3 and 6 pooled analysisでは、Exon 19欠失変異の患者で、よりジオトリフの有効性が際立っていたが、LUX-Lung 7ではその傾向が見られない

→前者はジオトリフ vs 化学療法の試験で全生存期間に焦点が当てられており、後者はジオトリフ vs イレッサの試験で無増悪生存期間の結果しかえられていないので、区別して考えなければならない

→治療選択肢が分子標的薬しかない場合には、遺伝子変異のタイプによらず、ジオトリフの方が優れていると考えていいのではないか

■ ISY-8-2:Next Generation EGFR inhibitors

・EGFR二次耐性変異に関する総説:Sacher, Janne, Oxnard Cancer 2014

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cncr.28723/pdf

・初の第3世代EGFR阻害薬(WZ4002):Zhou et al Nature 2009

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2879581/pdf/nihms183745.pdf

・各薬剤とT790M(+)肺癌に対する奏効割合

タグリッソ:60%

Olumutinib:55%

ASP8273:36-50%

EGF816:60%

・タグリッソの中枢神経系への移行性:Ballard et al Clin Cancer Res 2016

マウスモデルで脳脊髄液への移行性を検証、カニクイザルPETモデルで脳実質への移行性を検証

http://clincancerres.aacrjournals.org/content/early/2016/07/19/1078-0432.CCR-16-0399.long

・BLOOM study, Yang et al, ASCO 2016 #9002

・タグリッソへの耐性変異:C797S

Thress et al, Nature Med 2015

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4771182/

Ercan et al, Clin Cancer Res 2015

http://clincancerres.aacrjournals.org/content/21/17/3913.long

Jia et al, Nature 2016

http://www.nature.com/nature/journal/v534/n7605/abs/nature17960.html?lang=en

→T790M/C797Sに対して、EAI045+アービタックス

・sEGFRm陽性未治療患者に対するタグリッソ+イレッサ同時併用か、タグリッソ / イレッサの交互併用か、まずは第I相試験から検証開始

・治療が長くなればなるほど、tumor heterogeneityも進んでいく

・タグリッソと併用が模索されている治療薬たち

Savolitinib(MEK阻害薬)

Selumetinib(MEK阻害薬)

Necitumumab(抗EGFRモノクローナル抗体)

Navitoclax(Bcl阻害薬)→アポトーシス誘導

MLN0218(mTOR阻害薬)

Capmatinib(MET阻害薬)

IGF1阻害薬

■ ISY-8-3:Japanese real world clinical practice for EGFR mutation positive advanced non small cell lung cancer

・内容はhttp://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e862815.htmlとほぼ同様

・NEJ009は、最近プロトコール改定が行われた

主要評価項目は、全生存期間からプロトコール治療終了までの無増悪生存期間に変更された

→それだけ、後治療に入ってくるであろうタグリッソの影響が大きいと考えたのでしょうね

・BIM screeningとVorinostat intervention trial

PEOPLE-J studyとVICTORY-J study

2022年01月06日の記事より・・・各種マスクによる新型コロナウイルス拡散予防効果

2022年01月02日の記事より・・・新年を迎える幸せ

お引越しします

追憶

肺がん患者に3回目の新型コロナウイルスワクチン接種は必要か

そろりと面会制限の限定解除

新型コロナウイルスワクチンの効果と考え方

新型コロナワクチン感染症が治った人は、ワクチンを接種すべきか

抗がん薬治療における刺身・鮨との付き合い方

広い意味でのチーム医療

病院内におけるワクチン格差のリスク

順序

2015年度のデータベースから

2014年度のデータベースから

2013年度のデータベースから

2012年度のデータベースから

2011年度のデータベースから

2010年度のデータベースから

2009年度のデータベースから

2008年度のデータベースから

2022年01月02日の記事より・・・新年を迎える幸せ

お引越しします

追憶

肺がん患者に3回目の新型コロナウイルスワクチン接種は必要か

そろりと面会制限の限定解除

新型コロナウイルスワクチンの効果と考え方

新型コロナワクチン感染症が治った人は、ワクチンを接種すべきか

抗がん薬治療における刺身・鮨との付き合い方

広い意味でのチーム医療

病院内におけるワクチン格差のリスク

順序

2015年度のデータベースから

2014年度のデータベースから

2013年度のデータベースから

2012年度のデータベースから

2011年度のデータベースから

2010年度のデータベースから

2009年度のデータベースから

2008年度のデータベースから

Posted by tak at 22:01│Comments(7)

│その他

この記事へのコメント

先日は、ジオトリフの使用量についての質問に答えて頂きありがとうございました。

ISY-8-1のジオトリフとイレッサの比較表についてご意見を頂けますでしょうか。無憎悪生存期間はほぼ同じですが、治療成功期間は前者の方が長くなっています。ジオトリフの場合、無憎悪生存期間と治療成功期間の間が4カ月弱にもなりますが、これはbeyond PDという理解で宜しくでしょうか?また両者の差異はどのような理由によるものでしょうか。例えば、ジオトリフの場合790変異を抑制する働きがあるので、憎悪の進み方がイレッサより遅いということがあるのでしょうか。

ISY-8-1のジオトリフとイレッサの比較表についてご意見を頂けますでしょうか。無憎悪生存期間はほぼ同じですが、治療成功期間は前者の方が長くなっています。ジオトリフの場合、無憎悪生存期間と治療成功期間の間が4カ月弱にもなりますが、これはbeyond PDという理解で宜しくでしょうか?また両者の差異はどのような理由によるものでしょうか。例えば、ジオトリフの場合790変異を抑制する働きがあるので、憎悪の進み方がイレッサより遅いということがあるのでしょうか。

Posted by あさかぜ at 2016年07月30日 21:32

あさかぜさんへ

鋭いご指摘、ありがとうございます。確かに気になりますよね。私も、無増悪生存期間の差がわずか0.1ヶ月=3日間しかないのに、いくら統計学的に差があるといっても、たったの3日間にどの程度の意味があるのかよくわかりませんでした。実際には、治療開始から1年を過ぎた頃から両治療間の差が開くので、ジオトリフで1年がんばれた患者さんにはイレッサよりもメリットがありますよ、そのかわり、1年がんばれるかどうかは予測できませんけど、という説明をするしかないのかな、と感じています。

ちょっとわき道にそれてしまいましたが、ご質問にお答えします。

まずは用語の整理をします。

<progression-free survival(無増悪生存期間)>

無作為化から客観的な腫瘍増悪または死亡までの時間。

起算日:登録日または治療開始日

イベント:全ての死亡(日)、増悪(日)

打ち切り:増悪なく生存(最終無増悪生存確認日)

<time to treatment failure(治療成功期間)>

無作為化から増悪、治療毒性および死亡を含む全ての原因による治療中止までの時間。

起算日:登録日または治療開始日

イベント:全ての死亡(日)、増悪(日)、治療中止(日)

打ち切り:治療中または治療終了後増悪なく生存(最終無増悪確認日)

一見するとあまり変わらない評価項目のように見えますが、無増悪生存期間は病勢増悪か患者死亡がイベントとなっている一方で、治療成功期間は治療中止か患者死亡がイベントです。治療成功期間の増悪には、「客観的な」という枕詞が抜け落ちています。ですので、画像上は病勢増悪していても、担当医が「いや、患者はまだ元気だから、臨床的増悪とは判定しない」場合に治療は継続してよい(beyond PD)ことになっていれば、無増悪生存期間よりも治療成功期間が長くなることは起こりえます。

実際のところ、LUX-Lung 7試験では、ジオトリフ群、イレッサ群ともに、画像上病勢進行していても臨床的に治療継続が望ましいと担当医が判断した場合には、治療を継続してよいと規定されています。ジオトリフ群でもイレッサ群でも無増悪生存期間より治療成功期間のほうが長いのは、そのためでしょう。治療成功期間がジオトリフでより延びているのはなぜか、というのは、beyond PDだけでは説明できません。これはそれぞれの薬の減量規定によると思われます。ジオトリフは副作用が強くなった場合に40mg→30mg→20mgと2段階の減量規定が設けられています。一方、イレッサには減量規定はありません。2週間までは治療の中断が許されていますが、減量は許されていません。再投与後のことを考えれば、ジオトリフの方が有利で、治療成功期間に2ヶ月強の差が見られるのは、これが原因だと思います。論文の考察部分には、「実臨床ではbeyond PDでEGFR阻害薬を継続することはしばしばで、より実臨床を反映させるために治療成功期間を主要評価項目に加えた。その結果、ジオトリフが有意に治療成功期間を延長した」と記載されています。ただ、我が国の実臨床では、イレッサの毒性を軽減するために、2日に1回、3日に1回といった投与法が用いられることが少なくないようで、今回の臨床試験の設定が実臨床を反映しているとは言い切れません。公平性を保つなら、ジオトリフと同様に減量規定が定められているタルセバとの無作為化試験を組む方がよかったでしょうね。

そもそも、治療成功期間が主要評価項目に設定される臨床試験自体、肺がんの領域ではあまり記憶にありません。そういった点でも、LUX-Lung 7試験は特異な試験です。これが妥当なのか否かは、後年評価されることになるでしょう。

ここからは個人的な見解ですが、ジオトリフという薬は使用量と副作用が相関する一方で、使用量と臨床効果はそこまで相関しないようです。一部の抗生物質でされているように、血中濃度を測定しながらその人にあった使用量を設定するのが適切なように思います。使用した患者さんの42%が減量を要した、というのは、そもそも開始量の設定が多すぎるからかもしれません。現状では、40mgから開始して、耐えうる程度に副作用が軽くなるまで速やかに減量するという使用法になっていますが、少量から開始して、副作用と血中濃度を管理しながら、可能なら使用量を上げていく、そして、できるだけ長い期間使い続ける、という方がより望ましいです。

鋭いご指摘、ありがとうございます。確かに気になりますよね。私も、無増悪生存期間の差がわずか0.1ヶ月=3日間しかないのに、いくら統計学的に差があるといっても、たったの3日間にどの程度の意味があるのかよくわかりませんでした。実際には、治療開始から1年を過ぎた頃から両治療間の差が開くので、ジオトリフで1年がんばれた患者さんにはイレッサよりもメリットがありますよ、そのかわり、1年がんばれるかどうかは予測できませんけど、という説明をするしかないのかな、と感じています。

ちょっとわき道にそれてしまいましたが、ご質問にお答えします。

まずは用語の整理をします。

<progression-free survival(無増悪生存期間)>

無作為化から客観的な腫瘍増悪または死亡までの時間。

起算日:登録日または治療開始日

イベント:全ての死亡(日)、増悪(日)

打ち切り:増悪なく生存(最終無増悪生存確認日)

<time to treatment failure(治療成功期間)>

無作為化から増悪、治療毒性および死亡を含む全ての原因による治療中止までの時間。

起算日:登録日または治療開始日

イベント:全ての死亡(日)、増悪(日)、治療中止(日)

打ち切り:治療中または治療終了後増悪なく生存(最終無増悪確認日)

一見するとあまり変わらない評価項目のように見えますが、無増悪生存期間は病勢増悪か患者死亡がイベントとなっている一方で、治療成功期間は治療中止か患者死亡がイベントです。治療成功期間の増悪には、「客観的な」という枕詞が抜け落ちています。ですので、画像上は病勢増悪していても、担当医が「いや、患者はまだ元気だから、臨床的増悪とは判定しない」場合に治療は継続してよい(beyond PD)ことになっていれば、無増悪生存期間よりも治療成功期間が長くなることは起こりえます。

実際のところ、LUX-Lung 7試験では、ジオトリフ群、イレッサ群ともに、画像上病勢進行していても臨床的に治療継続が望ましいと担当医が判断した場合には、治療を継続してよいと規定されています。ジオトリフ群でもイレッサ群でも無増悪生存期間より治療成功期間のほうが長いのは、そのためでしょう。治療成功期間がジオトリフでより延びているのはなぜか、というのは、beyond PDだけでは説明できません。これはそれぞれの薬の減量規定によると思われます。ジオトリフは副作用が強くなった場合に40mg→30mg→20mgと2段階の減量規定が設けられています。一方、イレッサには減量規定はありません。2週間までは治療の中断が許されていますが、減量は許されていません。再投与後のことを考えれば、ジオトリフの方が有利で、治療成功期間に2ヶ月強の差が見られるのは、これが原因だと思います。論文の考察部分には、「実臨床ではbeyond PDでEGFR阻害薬を継続することはしばしばで、より実臨床を反映させるために治療成功期間を主要評価項目に加えた。その結果、ジオトリフが有意に治療成功期間を延長した」と記載されています。ただ、我が国の実臨床では、イレッサの毒性を軽減するために、2日に1回、3日に1回といった投与法が用いられることが少なくないようで、今回の臨床試験の設定が実臨床を反映しているとは言い切れません。公平性を保つなら、ジオトリフと同様に減量規定が定められているタルセバとの無作為化試験を組む方がよかったでしょうね。

そもそも、治療成功期間が主要評価項目に設定される臨床試験自体、肺がんの領域ではあまり記憶にありません。そういった点でも、LUX-Lung 7試験は特異な試験です。これが妥当なのか否かは、後年評価されることになるでしょう。

ここからは個人的な見解ですが、ジオトリフという薬は使用量と副作用が相関する一方で、使用量と臨床効果はそこまで相関しないようです。一部の抗生物質でされているように、血中濃度を測定しながらその人にあった使用量を設定するのが適切なように思います。使用した患者さんの42%が減量を要した、というのは、そもそも開始量の設定が多すぎるからかもしれません。現状では、40mgから開始して、耐えうる程度に副作用が軽くなるまで速やかに減量するという使用法になっていますが、少量から開始して、副作用と血中濃度を管理しながら、可能なら使用量を上げていく、そして、できるだけ長い期間使い続ける、という方がより望ましいです。

Posted by tak at 2016年07月31日 01:43

at 2016年07月31日 01:43

at 2016年07月31日 01:43

at 2016年07月31日 01:43tak先生

お忙しいところ大変丁寧にご説明頂き、恐縮致します。まるで大学の講義を受けているようで、理解が深まります。主治医ともこうしたやり取りが出来ると良いのですが。

おっしゃることは良く分かりました。ジオトリフが段階的な容量を用意している意義は大きいのですね。治療成功期間と無憎悪生存期間の差について、副作用の影響で途中で治療を中止した人を除けば、ジオトリフとイレッサの差はそれ程、大きくないということかと思います。

ただそうだとすると、いずれの薬にしても、最後まで治療を継続した人は、憎悪後に4カ月程度は治療を継続したということかと思います。これは先生のご経験や御存知の一般的な治療の実態と整合的なものでしょうか?

今後、家内の治療の参考にさせて頂ければと思います。

お忙しいところ大変丁寧にご説明頂き、恐縮致します。まるで大学の講義を受けているようで、理解が深まります。主治医ともこうしたやり取りが出来ると良いのですが。

おっしゃることは良く分かりました。ジオトリフが段階的な容量を用意している意義は大きいのですね。治療成功期間と無憎悪生存期間の差について、副作用の影響で途中で治療を中止した人を除けば、ジオトリフとイレッサの差はそれ程、大きくないということかと思います。

ただそうだとすると、いずれの薬にしても、最後まで治療を継続した人は、憎悪後に4カ月程度は治療を継続したということかと思います。これは先生のご経験や御存知の一般的な治療の実態と整合的なものでしょうか?

今後、家内の治療の参考にさせて頂ければと思います。

Posted by あさかぜ at 2016年07月31日 22:27

ご無沙汰しております。2012年10月に2A期の術後抗ガン剤について相談させていただきました。結果シスプラチンとゲムシタビンを4クール、2014年秋脳と同肺それぞれ1個転移サイバーナイフ治療、そしてこの夏また同肺にあった影が動き出しました。内視鏡検査は位置的に難しく前回と同様サイバーナイフか右肺手術を提示いただいてます。組織を取れないので憎悪の確定診断はできないけれど間違いないでしょうとのこと。まずはPETで肺そして他の転移調べてからですが…先生が学会で地元に来られていたことを知り肺がん治癒に向けて全国の先生方がこうして努力を続けて下さっているんだなあ、先生ご自身も近くにいらっしゃったんだなあとより心強く感じました。また今後相談させてください。学会お疲れ様でした。

Posted by ひよこ at 2016年08月01日 06:23

あさかぜさんへ

コメントありがとうございます。実際のところ、画像検査で増悪(「ぞうあく」と読みます。憎悪「ぞうお」ではありません)しても、そのまま治療を継続しておられる方は、ことにEGFR阻害薬では多いように思います。副作用が軽微ならあまり不自由なく生活できるというのが大きいのではないでしょうか。医師の立場からすると、ひどい症状を伴う新病巣が出てきて、それ以上治療ができなくなってしまう、というリスクと常に向き合うわけで、心配も尽きません。

参考になるかどうかわかりませんが、一昨年の日本肺癌学会で発表された話題が参考になると思います。以下にリンクを記しますので、読んでみてください。この中の 5)CSPOR LC-2というのが関連した話題です。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e767210.html

コメントありがとうございます。実際のところ、画像検査で増悪(「ぞうあく」と読みます。憎悪「ぞうお」ではありません)しても、そのまま治療を継続しておられる方は、ことにEGFR阻害薬では多いように思います。副作用が軽微ならあまり不自由なく生活できるというのが大きいのではないでしょうか。医師の立場からすると、ひどい症状を伴う新病巣が出てきて、それ以上治療ができなくなってしまう、というリスクと常に向き合うわけで、心配も尽きません。

参考になるかどうかわかりませんが、一昨年の日本肺癌学会で発表された話題が参考になると思います。以下にリンクを記しますので、読んでみてください。この中の 5)CSPOR LC-2というのが関連した話題です。

http://oitahaiganpractice.junglekouen.com/e767210.html

Posted by tak at 2016年08月01日 23:06

at 2016年08月01日 23:06

at 2016年08月01日 23:06

at 2016年08月01日 23:06ひよこさんへ

ご無沙汰しております。コメントありがとうございます。脳と肺に新病変が出現し、サイバーナイフで治療を受けるも、再度肺の病巣が悪化傾向にあるとのこと。せっかく頑張って術後補助化学療法を受けられたのに、残念です。

そうはいっても、前を向かないといけません。サイバーナイフを含めた定位照射の厄介なところは、その部分の治療にしかならないことです。一方、手術で取り除けば、正確な診断も得られるわけですが、術後のダメージは多かれ少なかれ残ります。

おそらくPETで陽性だったらサーバーナイフを選択されるのだと思いますが、特定の遺伝子異常を調べるのであれば、生検もしくは手術ののちに、LC-SCRUMで調べてもらう、という方法もあります。ただし、遺伝子異常が見つからない可能性もありますし、見つかってもその以上に対応した治療や治験に参加できない可能性もあります。もしご興味があれば、一度担当医に相談してみてください。

兵庫県は低侵襲放射線治療が盛んな土地柄で、ひよこさんのような治療選択肢もあるんですね。他の地域では、肺へのサイバーナイフ自体がそれほど普及していないので、我々からすると羨ましい限りです。

ご無沙汰しております。コメントありがとうございます。脳と肺に新病変が出現し、サイバーナイフで治療を受けるも、再度肺の病巣が悪化傾向にあるとのこと。せっかく頑張って術後補助化学療法を受けられたのに、残念です。

そうはいっても、前を向かないといけません。サイバーナイフを含めた定位照射の厄介なところは、その部分の治療にしかならないことです。一方、手術で取り除けば、正確な診断も得られるわけですが、術後のダメージは多かれ少なかれ残ります。

おそらくPETで陽性だったらサーバーナイフを選択されるのだと思いますが、特定の遺伝子異常を調べるのであれば、生検もしくは手術ののちに、LC-SCRUMで調べてもらう、という方法もあります。ただし、遺伝子異常が見つからない可能性もありますし、見つかってもその以上に対応した治療や治験に参加できない可能性もあります。もしご興味があれば、一度担当医に相談してみてください。

兵庫県は低侵襲放射線治療が盛んな土地柄で、ひよこさんのような治療選択肢もあるんですね。他の地域では、肺へのサイバーナイフ自体がそれほど普及していないので、我々からすると羨ましい限りです。

Posted by tak at 2016年08月01日 23:13

at 2016年08月01日 23:13

at 2016年08月01日 23:13

at 2016年08月01日 23:13大変有益な研究をご紹介頂きありがとうございました。また先生のブログのbeyond PDの記事も拝見致しました。

減量の相談をさせて頂いた後、CTの検査で憎悪傾向に転じつつある旨、担当医から話がありました。頂いた情報を参考にさせて頂き、主治医と今後の治療を相談して行きたいと思います。

重ね重ね大変ありがとうございました。

減量の相談をさせて頂いた後、CTの検査で憎悪傾向に転じつつある旨、担当医から話がありました。頂いた情報を参考にさせて頂き、主治医と今後の治療を相談して行きたいと思います。

重ね重ね大変ありがとうございました。

Posted by あさかぜ at 2016年08月02日 00:17