2018年02月28日

中心静脈ポート

「たかだか肺がんの薬物療法くらいに、中心静脈ポートなんて必要ない!」

というのが、私の持論だった。

「殺細胞性抗腫瘍薬の点滴に、輸液ポンプを使うのはナンセンスだ!」

というのと同じくらいの勢いで、そう思っていた。

肺がんの薬物療法に、日をまたぐような治療はない。

大腸がんの治療とは違うのだ。

きちんと血管確保をすれば、中心静脈ポートに感染を起こすリスクを冒すよりもいい、と考えていた。

また、ビノレルビンやアムルビシンのようないわゆる起壊死性抗腫瘍薬が血管外漏出した際に、輸液ポンプを使っているとどんどん血管外漏出を助長してしまうわけで、そうした点から輸液ポンプは使わない主義だった。

・・・しかし、これは本当に正しいのか?

最近、末梢挿入型中心静脈ルート(PICC)を使うことが多い。

商品名「グローション・カテーテル」というシリコン製のキットを使うのだが、これがとても具合がいい。

使い始めたころは挿入するのに大変難渋したが、今ではエコーガイド下にわりとスムーズに挿入できるようになり、他の医師からもしばしば依頼を受ける始末。

http://oitahaiganpractice.blog.fc2.com/blog-entry-22.html

従来の中心静脈用カテーテルに比べて、遥かに患者のストレスが少なく、挿入時の合併症もなく、感染も起こさず、しかも長持ちする。

たぶん中心静脈ポートでもそれなりに技術革新があるのではないか。

最近、肺小細胞がん患者さんの二次化学療法とその後の支持療法を濃厚に行うことがあったが、ポートにかなり助けられた。

中心静脈ポートが利用できる環境にあるのなら、そして腕の血管が心細くなってきたら、積極的に検討すべきだ。

そして、中心静脈ポートからの点滴という前提なら、輸液ポンプを使うのもありだ。

最近は、ポンプではないけれど、輸液の滴下速度が適正かどうかを管理してくれるデバイスも存在する(DRIP EYEだったかな?当院にはないけれど、たぶん採用している病院は多数あるだろう)。

そろそろ認識を改めなければ。

というのが、私の持論だった。

「殺細胞性抗腫瘍薬の点滴に、輸液ポンプを使うのはナンセンスだ!」

というのと同じくらいの勢いで、そう思っていた。

肺がんの薬物療法に、日をまたぐような治療はない。

大腸がんの治療とは違うのだ。

きちんと血管確保をすれば、中心静脈ポートに感染を起こすリスクを冒すよりもいい、と考えていた。

また、ビノレルビンやアムルビシンのようないわゆる起壊死性抗腫瘍薬が血管外漏出した際に、輸液ポンプを使っているとどんどん血管外漏出を助長してしまうわけで、そうした点から輸液ポンプは使わない主義だった。

・・・しかし、これは本当に正しいのか?

最近、末梢挿入型中心静脈ルート(PICC)を使うことが多い。

商品名「グローション・カテーテル」というシリコン製のキットを使うのだが、これがとても具合がいい。

使い始めたころは挿入するのに大変難渋したが、今ではエコーガイド下にわりとスムーズに挿入できるようになり、他の医師からもしばしば依頼を受ける始末。

http://oitahaiganpractice.blog.fc2.com/blog-entry-22.html

従来の中心静脈用カテーテルに比べて、遥かに患者のストレスが少なく、挿入時の合併症もなく、感染も起こさず、しかも長持ちする。

たぶん中心静脈ポートでもそれなりに技術革新があるのではないか。

最近、肺小細胞がん患者さんの二次化学療法とその後の支持療法を濃厚に行うことがあったが、ポートにかなり助けられた。

中心静脈ポートが利用できる環境にあるのなら、そして腕の血管が心細くなってきたら、積極的に検討すべきだ。

そして、中心静脈ポートからの点滴という前提なら、輸液ポンプを使うのもありだ。

最近は、ポンプではないけれど、輸液の滴下速度が適正かどうかを管理してくれるデバイスも存在する(DRIP EYEだったかな?当院にはないけれど、たぶん採用している病院は多数あるだろう)。

そろそろ認識を改めなければ。

2022年01月06日の記事より・・・各種マスクによる新型コロナウイルス拡散予防効果

2022年01月02日の記事より・・・新年を迎える幸せ

お引越しします

追憶

肺がん患者に3回目の新型コロナウイルスワクチン接種は必要か

そろりと面会制限の限定解除

新型コロナウイルスワクチンの効果と考え方

新型コロナワクチン感染症が治った人は、ワクチンを接種すべきか

抗がん薬治療における刺身・鮨との付き合い方

広い意味でのチーム医療

病院内におけるワクチン格差のリスク

順序

2015年度のデータベースから

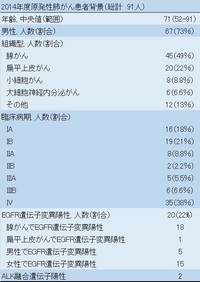

2014年度のデータベースから

2013年度のデータベースから

2012年度のデータベースから

2011年度のデータベースから

2010年度のデータベースから

2009年度のデータベースから

2008年度のデータベースから

2022年01月02日の記事より・・・新年を迎える幸せ

お引越しします

追憶

肺がん患者に3回目の新型コロナウイルスワクチン接種は必要か

そろりと面会制限の限定解除

新型コロナウイルスワクチンの効果と考え方

新型コロナワクチン感染症が治った人は、ワクチンを接種すべきか

抗がん薬治療における刺身・鮨との付き合い方

広い意味でのチーム医療

病院内におけるワクチン格差のリスク

順序

2015年度のデータベースから

2014年度のデータベースから

2013年度のデータベースから

2012年度のデータベースから

2011年度のデータベースから

2010年度のデータベースから

2009年度のデータベースから

2008年度のデータベースから

Posted by tak at 19:03│Comments(0)

│その他