2013年02月26日

p3inter

表題を見ただけで何のことか理解できる人は、ものすごく少ないと思います。

理解できる人は、

「きっと大きな手術になったんだろうなあ」

と想像すると思います。

p3interとは、肺がんの手術をした際の、病理所見(顕微鏡で肺がん病巣の様子を調べた所見)の用語のひとつです。

"p"はpleural invasion、すなわち胸膜浸潤を示します。

肺はその最外層を胸膜という膜で、それも肺に直接接した臓側胸膜と、胸という肺の入れ物を裏打ちする壁側胸膜の二重膜で覆われています。

胸膜浸潤とは、その胸膜まで肺がんが浸潤していることを示す所見です。

p3interというのはこの胸膜浸潤の程度を示す用語です。

具体的にいうと、

「肺がんが発生した肺葉から隣接する肺葉へ、葉間胸膜を超えて直接浸潤している」

ということを示します。

肺葉とは、肺の解剖学的区分で、右は上葉・中葉・下葉の3つ、左は上葉・下葉の2つに分かれます。

通常、肺がんの手術は1肺葉切除+2群リンパ節廓清が一般的ですが、p3interの場合は、隣接する肺葉に肺がんがまたがっていて、ちゃんと取りきるためには2葉切除かどちらか1葉を部分切除するかしないといけないわけで、患者さんの負担はより大きくなります。

"p3"は胸膜浸潤としては最も進行度が高い表記で、"inter"は2葉にまたがる、ということを意味しています。

先日、間質性肺炎を基礎疾患に持ち、肺小細胞癌合併が疑われ、手術を受けた方がいます。

通常は根治切除を行った後に化学療法を行うのが標準治療ですが、この方は間質性肺炎があるために縮小手術とせざるを得ませんでした。

で、実際に手術してみると、p3interで、右中葉と右下葉にまたがるような形で部分切除をしていただきました。

最終病理診断は、肺大細胞神経内分泌癌(LCNEC)、p3interでした。

LCNECは病理学的には小細胞癌に近い性質を有していますが、現行のガイドラインでは非小細胞癌として扱われている稀な肺癌で、肺癌全切除例のうち3%程度を占めるといわれています。

この患者の今後の治療は非常に悩ましい問題です。

まず、現行のTNM分類では、p2とp3interはT2と扱われますが、この場合のT2N0M0のstageの規定はありません。

仮にstage IBと判断したとします。

非小細胞肺癌として扱うなら、UFT内服2年間が標準治療です。

小細胞癌として扱うなら、シスプラチン+エトポシド併用化学療法4コースが標準治療です。

一方、当院キャンサーボードでは、

「間質性肺炎が基礎疾患にあるなら、再発するまでは化学療法をしない方がいいのではないか。

化学療法により間質性肺炎が増悪したら本末転倒だ。」

との意見もありました。

現行のTNM分類、肺癌病理診断分類、間質性肺炎合併肺癌に対する化学療法のあり方と、いろいろな点で疑問を投げかける一例です。

理解できる人は、

「きっと大きな手術になったんだろうなあ」

と想像すると思います。

p3interとは、肺がんの手術をした際の、病理所見(顕微鏡で肺がん病巣の様子を調べた所見)の用語のひとつです。

"p"はpleural invasion、すなわち胸膜浸潤を示します。

肺はその最外層を胸膜という膜で、それも肺に直接接した臓側胸膜と、胸という肺の入れ物を裏打ちする壁側胸膜の二重膜で覆われています。

胸膜浸潤とは、その胸膜まで肺がんが浸潤していることを示す所見です。

p3interというのはこの胸膜浸潤の程度を示す用語です。

具体的にいうと、

「肺がんが発生した肺葉から隣接する肺葉へ、葉間胸膜を超えて直接浸潤している」

ということを示します。

肺葉とは、肺の解剖学的区分で、右は上葉・中葉・下葉の3つ、左は上葉・下葉の2つに分かれます。

通常、肺がんの手術は1肺葉切除+2群リンパ節廓清が一般的ですが、p3interの場合は、隣接する肺葉に肺がんがまたがっていて、ちゃんと取りきるためには2葉切除かどちらか1葉を部分切除するかしないといけないわけで、患者さんの負担はより大きくなります。

"p3"は胸膜浸潤としては最も進行度が高い表記で、"inter"は2葉にまたがる、ということを意味しています。

先日、間質性肺炎を基礎疾患に持ち、肺小細胞癌合併が疑われ、手術を受けた方がいます。

通常は根治切除を行った後に化学療法を行うのが標準治療ですが、この方は間質性肺炎があるために縮小手術とせざるを得ませんでした。

で、実際に手術してみると、p3interで、右中葉と右下葉にまたがるような形で部分切除をしていただきました。

最終病理診断は、肺大細胞神経内分泌癌(LCNEC)、p3interでした。

LCNECは病理学的には小細胞癌に近い性質を有していますが、現行のガイドラインでは非小細胞癌として扱われている稀な肺癌で、肺癌全切除例のうち3%程度を占めるといわれています。

この患者の今後の治療は非常に悩ましい問題です。

まず、現行のTNM分類では、p2とp3interはT2と扱われますが、この場合のT2N0M0のstageの規定はありません。

仮にstage IBと判断したとします。

非小細胞肺癌として扱うなら、UFT内服2年間が標準治療です。

小細胞癌として扱うなら、シスプラチン+エトポシド併用化学療法4コースが標準治療です。

一方、当院キャンサーボードでは、

「間質性肺炎が基礎疾患にあるなら、再発するまでは化学療法をしない方がいいのではないか。

化学療法により間質性肺炎が増悪したら本末転倒だ。」

との意見もありました。

現行のTNM分類、肺癌病理診断分類、間質性肺炎合併肺癌に対する化学療法のあり方と、いろいろな点で疑問を投げかける一例です。

2022年01月06日の記事より・・・各種マスクによる新型コロナウイルス拡散予防効果

2022年01月02日の記事より・・・新年を迎える幸せ

お引越しします

追憶

肺がん患者に3回目の新型コロナウイルスワクチン接種は必要か

そろりと面会制限の限定解除

新型コロナウイルスワクチンの効果と考え方

新型コロナワクチン感染症が治った人は、ワクチンを接種すべきか

抗がん薬治療における刺身・鮨との付き合い方

広い意味でのチーム医療

病院内におけるワクチン格差のリスク

順序

2015年度のデータベースから

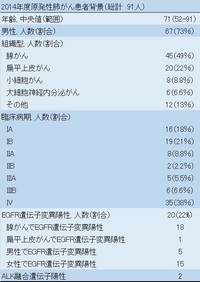

2014年度のデータベースから

2013年度のデータベースから

2012年度のデータベースから

2011年度のデータベースから

2010年度のデータベースから

2009年度のデータベースから

2008年度のデータベースから

2022年01月02日の記事より・・・新年を迎える幸せ

お引越しします

追憶

肺がん患者に3回目の新型コロナウイルスワクチン接種は必要か

そろりと面会制限の限定解除

新型コロナウイルスワクチンの効果と考え方

新型コロナワクチン感染症が治った人は、ワクチンを接種すべきか

抗がん薬治療における刺身・鮨との付き合い方

広い意味でのチーム医療

病院内におけるワクチン格差のリスク

順序

2015年度のデータベースから

2014年度のデータベースから

2013年度のデータベースから

2012年度のデータベースから

2011年度のデータベースから

2010年度のデータベースから

2009年度のデータベースから

2008年度のデータベースから

Posted by tak at 14:42│Comments(0)

│その他

上の画像に書かれている文字を入力して下さい

|

|

書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。