2016年04月29日

肝転移と放射線治療

肺がんには転移しやすい場所があります。

いつも講義で学生に伝えていますが、

・肺(原発巣以外の別の部分へ)

・肝臓

・副腎

・骨

・脳

というのが好発部位です。

これらのうち、よく緩和的な放射線治療の対象となるのは、神経症状の出やすい脳や、痛みの出やすい骨です。

定位放射線照射が一般化してからは、手術後の肺内転移再発(新規発症の肺癌も含めて)に対しても放射線治療を行うことが多くなりました。

ここ数年は手術よりも体の負担が少ない定位放射線照射が行われる機会が多いようです。

その一方で、肝転移に対する放射線治療はあまり聞きませんし、私自身も自分の担当患者さんにしたことはありません。

そういったわけで、肝転移巣への放射線照射にどの程度の意義があるのかわからないのですが、肝転移巣に対する放射線照射の効果には、もともとのがんがどこから発生したものかによって差がある、といった報告があります。

大腸がんからの肝転移は効果が乏しいようです。

個人的には、原発巣がどこか、という検討は治療選択上はあまり役立たない気がします。

一方、彼らが現在計画中の、遺伝子発現スコアにより放射線照射量を決める、というアプローチは、放射線治療の個別化という意味では多少の魅力があります。

ただし、放射線照射量を規定する因子は、腫瘍の放射線感受性よりも周囲臓器の照射限界量と考えられていますから、治療抵抗性の腫瘍にはより多くの放射線を当てる、という取り組みの一方で、いかに周囲臓器への照射を範囲・照射量ともに抑えるか、という工夫も必要になるでしょう。

以下、ちょっと前のASCO evening postより。

論文自体は2015年の7月にpublishされており、なぜ今回取り上げられたのかは不明です。

Study Finds Radiosensitivity Differences Between Liver Metastases Based on Primary Histology

Ahmed et al.

放射線照射は、主な病巣のコントロールが1年以上できている場合において、肝転移巣の治療選択肢として一般的である。しかし、治療効果には個人差があり、効果予測因子ははっきりしていない。Moffitt Cancer CenterのAhmedらは、放射線治療感受性は腫瘍の原発巣がどこかによって異なると報告した。

以前、Ahmedらは、10種の異なる遺伝子発現状態に基づいて、放射線治療感受性を予測するradiosensitivity index(RSI)を開発した。Moffitt Cancer CenterのJavier Torres-Rocaは、

「RSIは現在利用できる治療効果予測スコアの中では最もよく検証された指標であり、放射線感受性に関するより深い理解や放射線治療の個別化アプローチに向けての重要なステップである」

とコメントしている。

彼らはまた、腫瘍転移巣の放射線感受性が解剖学的な部位によって異なることをRSIを用いて示した。たとえば、大腸がんの肺転移巣は、肝転移巣よりも放射線感受性が高い。

今回は、肝転移巣に研究対象を絞った。RSIを利用した放射線感受性に関するTotal Cancer Care Databaseから、372ヶ所の異なる肝転移巣を抽出、分析した。その結果、肝転移巣は原発巣によって異なる放射線感受性を示していた。

調査対象となったのは、肝転移を有し、放射線治療を受けた33人の患者だった。原発巣の内訳は、大腸がん、乳がん、肛門がん、肺腺がんだった。大腸がんからの肝転移は、他に比べて有意に放射線治療抵抗性だった。大腸がんからの肝転移巣10ヶ所は経過観察期間中に制御不能となり、一方他の部位からの肝転移巣は、経過観察期間中には悪化していなかった。

Ahmedは、

「今回の検討により、肝転移巣に対する治療選択において原発巣の組織型が重要な判断基準であり、放射線治療医が治療適応を判断する際に意識しなければならない要素であることがはっきりした。この結果を踏まえ、肝転移巣に対する定位放射線照射を行う際に、RSIスコアなどの遺伝子スコアをもとに照射量を設定する臨床試験を計画している」

と話していた。

いつも講義で学生に伝えていますが、

・肺(原発巣以外の別の部分へ)

・肝臓

・副腎

・骨

・脳

というのが好発部位です。

これらのうち、よく緩和的な放射線治療の対象となるのは、神経症状の出やすい脳や、痛みの出やすい骨です。

定位放射線照射が一般化してからは、手術後の肺内転移再発(新規発症の肺癌も含めて)に対しても放射線治療を行うことが多くなりました。

ここ数年は手術よりも体の負担が少ない定位放射線照射が行われる機会が多いようです。

その一方で、肝転移に対する放射線治療はあまり聞きませんし、私自身も自分の担当患者さんにしたことはありません。

そういったわけで、肝転移巣への放射線照射にどの程度の意義があるのかわからないのですが、肝転移巣に対する放射線照射の効果には、もともとのがんがどこから発生したものかによって差がある、といった報告があります。

大腸がんからの肝転移は効果が乏しいようです。

個人的には、原発巣がどこか、という検討は治療選択上はあまり役立たない気がします。

一方、彼らが現在計画中の、遺伝子発現スコアにより放射線照射量を決める、というアプローチは、放射線治療の個別化という意味では多少の魅力があります。

ただし、放射線照射量を規定する因子は、腫瘍の放射線感受性よりも周囲臓器の照射限界量と考えられていますから、治療抵抗性の腫瘍にはより多くの放射線を当てる、という取り組みの一方で、いかに周囲臓器への照射を範囲・照射量ともに抑えるか、という工夫も必要になるでしょう。

以下、ちょっと前のASCO evening postより。

論文自体は2015年の7月にpublishされており、なぜ今回取り上げられたのかは不明です。

Study Finds Radiosensitivity Differences Between Liver Metastases Based on Primary Histology

Ahmed et al.

放射線照射は、主な病巣のコントロールが1年以上できている場合において、肝転移巣の治療選択肢として一般的である。しかし、治療効果には個人差があり、効果予測因子ははっきりしていない。Moffitt Cancer CenterのAhmedらは、放射線治療感受性は腫瘍の原発巣がどこかによって異なると報告した。

以前、Ahmedらは、10種の異なる遺伝子発現状態に基づいて、放射線治療感受性を予測するradiosensitivity index(RSI)を開発した。Moffitt Cancer CenterのJavier Torres-Rocaは、

「RSIは現在利用できる治療効果予測スコアの中では最もよく検証された指標であり、放射線感受性に関するより深い理解や放射線治療の個別化アプローチに向けての重要なステップである」

とコメントしている。

彼らはまた、腫瘍転移巣の放射線感受性が解剖学的な部位によって異なることをRSIを用いて示した。たとえば、大腸がんの肺転移巣は、肝転移巣よりも放射線感受性が高い。

今回は、肝転移巣に研究対象を絞った。RSIを利用した放射線感受性に関するTotal Cancer Care Databaseから、372ヶ所の異なる肝転移巣を抽出、分析した。その結果、肝転移巣は原発巣によって異なる放射線感受性を示していた。

調査対象となったのは、肝転移を有し、放射線治療を受けた33人の患者だった。原発巣の内訳は、大腸がん、乳がん、肛門がん、肺腺がんだった。大腸がんからの肝転移は、他に比べて有意に放射線治療抵抗性だった。大腸がんからの肝転移巣10ヶ所は経過観察期間中に制御不能となり、一方他の部位からの肝転移巣は、経過観察期間中には悪化していなかった。

Ahmedは、

「今回の検討により、肝転移巣に対する治療選択において原発巣の組織型が重要な判断基準であり、放射線治療医が治療適応を判断する際に意識しなければならない要素であることがはっきりした。この結果を踏まえ、肝転移巣に対する定位放射線照射を行う際に、RSIスコアなどの遺伝子スコアをもとに照射量を設定する臨床試験を計画している」

と話していた。

2022年01月05日の記事より・・・がん治療とその後の療養生活

進行非小細胞肺がんオリゴ転移巣に対する定位照射のランダム化第II相比較試験

放射線治療を前処置とした免疫チェックポイント阻害薬

ドライバー遺伝子変異陽性患者におけるPACIFICレジメンの有効性

病勢進行後の治療をどう考えるか

限局型肺小細胞がんにおける海馬回避予防的全脳照射

髄膜癌腫症と姑息的全脳全脊髄放射線照射

姑息的放射線照射による遠隔腫瘍縮小(アブスコパル)効果と免疫チェックポイント阻害薬 その2

姑息的放射線照射による遠隔腫瘍縮小(アブスコパル)効果と免疫チェックポイント阻害薬 その1

肺がん診療におけるステロイド薬の使い方

アンサーとセファランチン、放射線治療とリンパ球

PACIFIC試験における5年生存割合は42.9%

学会報告0005:脳転移再発、定位放射線照射後の長期生存

ONO-4538-52/TASUKI-52試験

第3世代EGFRチロシンキナーゼ阻害薬使用後の中枢神経転移を有する患者に、オシメルチニブ「倍返し」

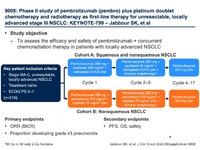

KEYNOTE-799試験 化学免疫放射線療法

間質性肺炎合併患者に対する定位放射線照射

oligometaに対するEGFRチロシンキナーゼ阻害薬と定位放射線照射の併用療法

脳転移、髄膜癌腫症とペンブロリズマブ

全脳照射の時、海馬を避けることに意味はあるのか

進行非小細胞肺がんオリゴ転移巣に対する定位照射のランダム化第II相比較試験

放射線治療を前処置とした免疫チェックポイント阻害薬

ドライバー遺伝子変異陽性患者におけるPACIFICレジメンの有効性

病勢進行後の治療をどう考えるか

限局型肺小細胞がんにおける海馬回避予防的全脳照射

髄膜癌腫症と姑息的全脳全脊髄放射線照射

姑息的放射線照射による遠隔腫瘍縮小(アブスコパル)効果と免疫チェックポイント阻害薬 その2

姑息的放射線照射による遠隔腫瘍縮小(アブスコパル)効果と免疫チェックポイント阻害薬 その1

肺がん診療におけるステロイド薬の使い方

アンサーとセファランチン、放射線治療とリンパ球

PACIFIC試験における5年生存割合は42.9%

学会報告0005:脳転移再発、定位放射線照射後の長期生存

ONO-4538-52/TASUKI-52試験

第3世代EGFRチロシンキナーゼ阻害薬使用後の中枢神経転移を有する患者に、オシメルチニブ「倍返し」

KEYNOTE-799試験 化学免疫放射線療法

間質性肺炎合併患者に対する定位放射線照射

oligometaに対するEGFRチロシンキナーゼ阻害薬と定位放射線照射の併用療法

脳転移、髄膜癌腫症とペンブロリズマブ

全脳照射の時、海馬を避けることに意味はあるのか

Posted by tak at 14:03│Comments(0)

│放射線治療