2015年03月24日

たばこの経済

2015年3月21日の日本経済新聞朝刊に、以下のような記事が載っていました。

これを見て少し思うところがあり、大学で学生講義に使っているスライドも一部織り交ぜながら記事を書きます。

よく知られているように、日本人の死亡数へもっとも高く寄与しているのは喫煙です。

喫煙は、心血管疾患、悪性新生物、糖尿病のいずれの発症にも寄与しています。

日本人の死因の一位が悪性新生物、二位が心血管疾患であることを思えば、喫煙がいかに大きな公衆衛生上の問題であるかわかります。

そんなわけで、喫煙に関する問題は社会でよく取り上げられます。

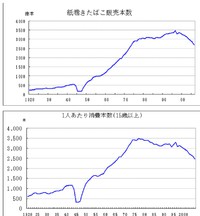

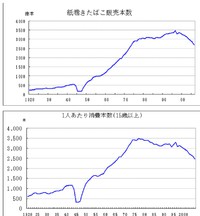

たばこ教育の浸透やたばこ値上げの効果のためか、我が国の成人喫煙割合、たばこ消費量は年々減少しています。

そのためか、主要先進国では、少なくとも男性の肺癌年齢調整死亡割合は年々減少の一途を辿っています。

ところで、我が国のたばこ消費量が減少する一方で、輸入たばこのシェアは年々上昇しています。

我が国同様、たばこ消費量が年々減少している欧米諸国から輸出されるたばこが我が国で消費され、欧米の外貨獲得に一役買い、日本国民の健康が蝕まれていることに、ずっと歯噛みする思いで過ごしてきました。

そこに持ってきて、今回の記事です。

日本たばこ産業も、欧米諸国のたばこ企業と同じことを、諸外国に対して行おうとしています。

記事の円グラフを見ると、日本国内でのJTのたばこの販売量は20%そこそこで、残り80%は海外に輸出されています。

それぞれの国の国民の健康を考えるとき、JTのこの姿勢が、諸外国からの攻撃対象にならないか心配です。

これを見て少し思うところがあり、大学で学生講義に使っているスライドも一部織り交ぜながら記事を書きます。

よく知られているように、日本人の死亡数へもっとも高く寄与しているのは喫煙です。

喫煙は、心血管疾患、悪性新生物、糖尿病のいずれの発症にも寄与しています。

日本人の死因の一位が悪性新生物、二位が心血管疾患であることを思えば、喫煙がいかに大きな公衆衛生上の問題であるかわかります。

そんなわけで、喫煙に関する問題は社会でよく取り上げられます。

たばこ教育の浸透やたばこ値上げの効果のためか、我が国の成人喫煙割合、たばこ消費量は年々減少しています。

そのためか、主要先進国では、少なくとも男性の肺癌年齢調整死亡割合は年々減少の一途を辿っています。

ところで、我が国のたばこ消費量が減少する一方で、輸入たばこのシェアは年々上昇しています。

我が国同様、たばこ消費量が年々減少している欧米諸国から輸出されるたばこが我が国で消費され、欧米の外貨獲得に一役買い、日本国民の健康が蝕まれていることに、ずっと歯噛みする思いで過ごしてきました。

そこに持ってきて、今回の記事です。

日本たばこ産業も、欧米諸国のたばこ企業と同じことを、諸外国に対して行おうとしています。

記事の円グラフを見ると、日本国内でのJTのたばこの販売量は20%そこそこで、残り80%は海外に輸出されています。

それぞれの国の国民の健康を考えるとき、JTのこの姿勢が、諸外国からの攻撃対象にならないか心配です。

2015年03月24日

間質性肺炎を合併した高齢者進行扁平上皮癌

間質性肺炎合併肺癌の抗がん薬治療。

大部分の間質性肺炎自体が難治なので、肺癌まで合併してしまうとどうもこうも行きません。

しばしば質問を受けて頭を抱えてしまいますが、今日も若手の先生から以下のような質問が舞い込みました。

*************************************************************************************

メールで失礼いたします。大変お久しぶりです。

ひとつ質問です。

76歳男性(PSは0)、COPD、塵肺(間質性肺炎あり)の扁平上皮癌cT2aN3M0 StageⅢB(右S6原発、N3は鎖骨下リンパ節)。

かかりつけ医からの紹介で大分市内の呼吸器内科、呼吸器外科へ行き、検査、治療しないほうがよいと言われてました。

今回たまたま肺炎で当院へ紹介となり、肺炎(肺炎球菌性肺炎)が改善したのち、気管支鏡を施行し、診断がつきました。

間質性肺炎があり化学療法は勧めなかったのですが、今後期待できる生存期間などを説明した後にどうしても治療してくれと言われました。

肺癌学会ガイドライン上では75歳以上、PS0、扁平上皮癌となると、ビノレルビン、ジェムシタビン、ドセタキセルとあります。

間質性肺炎合併なので、やるならビノレルビンといったところでしょうか。

製薬会社の方に相談したところ、タキサン系は間質性肺炎合併例にはすすめませんと言われました。

先生であれば、その他の薬剤も含めて、何を選択しますか。

ガイドライン上はカルボプラチン併用も考慮してよい(C1)ともあります。

しかし、自分の判断でプラチナは入れたくないなという感があります。

*************************************************************************************

というわけで、以下のごとく回答しました。

正しいかどうかは別として、あくまでも私なりの見解です。

*************************************************************************************

細かいことを考えずにEvidence Based Medicine(EBM)で判断すれば、75歳以上高齢者進行扁平上皮癌の1st line治療はドセタキセル単剤です。

我が国で行われたドセタキセルvsシスプラチン+ドセタキセル併用の第III相試験で、後者の優越性が証明されなかったからです。

2nd line以降はエビデンスがありませんので、勧める根拠自体がありません。

以上、終了。

・・・これじゃあ、先生も怒りますよね。

そんなわけで、少し過去の学会抄録等を調べてみました。

エビデンスレベルは低いかも知れませんが、この領域ではそんなこと言ってちゃ話が進みません。

1)2014年度 第55回日本肺癌学会総会 S4-5

・厚生労働省「びまん性肺疾患に関する調査研究班」実態調査。

・全国19施設より396症例の化学療法レジメンと急性増悪の有無について回答を得た。

・治療関連急性増悪と診断されたのが52例(13.1%)

・ビノレルビン、ドセタキセル使用時の急性増悪の頻度は比較的高め、イリノテカンやジェムシタビンはほとんど使われていない。

・使用実績、急性増悪の発症頻度および肺癌に対する有効性を考慮すると、カルボプラチン+パクリタキセル(急性増悪頻度12/146=8.6%)、プラチナ製剤+エトポシド併用療法(急性増悪頻度7/124=5.6%)が間質性肺炎合併肺癌の初回化学療法の有力な候補レジメンであ

る。

2)2014年度 第54回日本呼吸器学会総会 S6-4

・間質性肺炎に合併した肺癌の内科的治療と問題点

・日本医科大学呼吸器内科学分野では、特発性間質性肺炎合併の非小細胞肺癌ではカルボプラチン+パクリタキセル併用療法を、小細

胞癌ではカルボプラチン+エトポシド併用療法を施行。

・治療関連急性増悪の頻度は約6%で、全国平均の13.1%より低かった。

3)2014年度 第55回日本肺癌学会総会 O-50

・「抗がん剤レジメン毎の薬剤性肺障害頻度についてのレトロスペクティブスタディ」

・ドセタキセル、ペメトレキセド、ジェムシタビン、ビノレルビン、エルロチニブ、ゲフィチニブについて、倉敷中央病院呼吸器内科での薬剤性肺障害発症頻度を検討。

・ドセタキセル271人、ペメトレキセド249人、ジェムシタビン183人、ビノレルビン179人、エルロチニブ375人、ゲフィチニブ246人

・薬剤性肺障害発症頻度はドセタキセル7.0%、ペメトレキセド8.8%、ジェムシタビン4.3%、ビノレルビン1.6%、エルロチニブ1.5%、ゲフィチニブ2.8%だった。

・間質性肺炎合併は有意な薬剤性肺障害発症のリスクファクターで、治療ラインが進むほどに薬剤性肺障害発症リスクは有意に下がる傾向にあった。

・早期の治療ラインで使用されるドセタキセルやペメトレキセドでは、薬剤性肺障害発症頻度が高かった。

2012年ごろまで遡ってみましたが、これ以上役に立ちそうな内容は出てきませんでした。

僕なりにまとめると、

① とりあえず、間質性肺炎合併肺癌のレジメンとしては、カルボプラチン+パクリタキセル、カルボプラチン+エトポシドが無難と考えられている。

② イリノテカンやジェムシタビンは、初回治療としては避けた方がいい。

③ どの薬を使おうが、急性増悪は起こるときには起こる。

④ 様々なバイアスが割り込んでくるので、レトロスペクティブスタディにおける急性増悪の頻度を見ても、どの薬剤が本当にリスクが高いのかは判断できない。

ですから、リスクはどの薬もほぼ同じとみて、より効果が期待できる治療を選択するのが妥当ではないでしょうか。

僕ならキードラッグをドセタキセル、アブラキサン、S-1にします。

ドセタキセルなら単剤のみ、アブラキサンやS-1については、初回治療で用いるならカルボプラチンとの併用を考慮します。

繰り返すようですが、EBMとして推奨できるのはドセタキセル単剤療法のみです。

我が国の患者さんも参加したカルボプラチン+アブラキサンの臨床試験では年齢制限はなかったので、これも可でしょうか。

我が国で行われたカルボプラチン+S-1のLETS studyは、74歳以下が対象だったので、厳密に言えば今回の患者さんには適応できません。

ジェムシタビン単剤、ビノレルビン単剤は欧州で行われたELVIS, MILES studyを経て、欧州では高齢者の標準治療のひとつと考えられていますが、国内ではビノレルビンはドセタキセル単剤に劣ると結論されています。

以上、参考になれば幸いです。

最後にひとつ。

検査、治療はしない方がいいと説明した病院について、みなさんはどんな印象を持たれましたか。

治療はおろか、検査すらしないなんてひどい、という印象をお持ちになった方も少なからずいらっしゃるかもしれません。

しかし、診断がついたところで放射線治療も抗がん薬治療もできない、となれば、無用なリスクを患者さんに背負わせる検査すら勧められない、という医師の判断は、ちゃんとした説明をしているのなら、間違ってはいないのではないでしょうか。

このように、手術不能の間質性肺炎合併肺癌、もしくはハイリスク基礎疾患合併肺癌は、患者さん・ご家族と担当医の間にすれ違いや誤解を生じやすい、厄介な病態だと言えます。

大部分の間質性肺炎自体が難治なので、肺癌まで合併してしまうとどうもこうも行きません。

しばしば質問を受けて頭を抱えてしまいますが、今日も若手の先生から以下のような質問が舞い込みました。

*************************************************************************************

メールで失礼いたします。大変お久しぶりです。

ひとつ質問です。

76歳男性(PSは0)、COPD、塵肺(間質性肺炎あり)の扁平上皮癌cT2aN3M0 StageⅢB(右S6原発、N3は鎖骨下リンパ節)。

かかりつけ医からの紹介で大分市内の呼吸器内科、呼吸器外科へ行き、検査、治療しないほうがよいと言われてました。

今回たまたま肺炎で当院へ紹介となり、肺炎(肺炎球菌性肺炎)が改善したのち、気管支鏡を施行し、診断がつきました。

間質性肺炎があり化学療法は勧めなかったのですが、今後期待できる生存期間などを説明した後にどうしても治療してくれと言われました。

肺癌学会ガイドライン上では75歳以上、PS0、扁平上皮癌となると、ビノレルビン、ジェムシタビン、ドセタキセルとあります。

間質性肺炎合併なので、やるならビノレルビンといったところでしょうか。

製薬会社の方に相談したところ、タキサン系は間質性肺炎合併例にはすすめませんと言われました。

先生であれば、その他の薬剤も含めて、何を選択しますか。

ガイドライン上はカルボプラチン併用も考慮してよい(C1)ともあります。

しかし、自分の判断でプラチナは入れたくないなという感があります。

*************************************************************************************

というわけで、以下のごとく回答しました。

正しいかどうかは別として、あくまでも私なりの見解です。

*************************************************************************************

細かいことを考えずにEvidence Based Medicine(EBM)で判断すれば、75歳以上高齢者進行扁平上皮癌の1st line治療はドセタキセル単剤です。

我が国で行われたドセタキセルvsシスプラチン+ドセタキセル併用の第III相試験で、後者の優越性が証明されなかったからです。

2nd line以降はエビデンスがありませんので、勧める根拠自体がありません。

以上、終了。

・・・これじゃあ、先生も怒りますよね。

そんなわけで、少し過去の学会抄録等を調べてみました。

エビデンスレベルは低いかも知れませんが、この領域ではそんなこと言ってちゃ話が進みません。

1)2014年度 第55回日本肺癌学会総会 S4-5

・厚生労働省「びまん性肺疾患に関する調査研究班」実態調査。

・全国19施設より396症例の化学療法レジメンと急性増悪の有無について回答を得た。

・治療関連急性増悪と診断されたのが52例(13.1%)

・ビノレルビン、ドセタキセル使用時の急性増悪の頻度は比較的高め、イリノテカンやジェムシタビンはほとんど使われていない。

・使用実績、急性増悪の発症頻度および肺癌に対する有効性を考慮すると、カルボプラチン+パクリタキセル(急性増悪頻度12/146=8.6%)、プラチナ製剤+エトポシド併用療法(急性増悪頻度7/124=5.6%)が間質性肺炎合併肺癌の初回化学療法の有力な候補レジメンであ

る。

2)2014年度 第54回日本呼吸器学会総会 S6-4

・間質性肺炎に合併した肺癌の内科的治療と問題点

・日本医科大学呼吸器内科学分野では、特発性間質性肺炎合併の非小細胞肺癌ではカルボプラチン+パクリタキセル併用療法を、小細

胞癌ではカルボプラチン+エトポシド併用療法を施行。

・治療関連急性増悪の頻度は約6%で、全国平均の13.1%より低かった。

3)2014年度 第55回日本肺癌学会総会 O-50

・「抗がん剤レジメン毎の薬剤性肺障害頻度についてのレトロスペクティブスタディ」

・ドセタキセル、ペメトレキセド、ジェムシタビン、ビノレルビン、エルロチニブ、ゲフィチニブについて、倉敷中央病院呼吸器内科での薬剤性肺障害発症頻度を検討。

・ドセタキセル271人、ペメトレキセド249人、ジェムシタビン183人、ビノレルビン179人、エルロチニブ375人、ゲフィチニブ246人

・薬剤性肺障害発症頻度はドセタキセル7.0%、ペメトレキセド8.8%、ジェムシタビン4.3%、ビノレルビン1.6%、エルロチニブ1.5%、ゲフィチニブ2.8%だった。

・間質性肺炎合併は有意な薬剤性肺障害発症のリスクファクターで、治療ラインが進むほどに薬剤性肺障害発症リスクは有意に下がる傾向にあった。

・早期の治療ラインで使用されるドセタキセルやペメトレキセドでは、薬剤性肺障害発症頻度が高かった。

2012年ごろまで遡ってみましたが、これ以上役に立ちそうな内容は出てきませんでした。

僕なりにまとめると、

① とりあえず、間質性肺炎合併肺癌のレジメンとしては、カルボプラチン+パクリタキセル、カルボプラチン+エトポシドが無難と考えられている。

② イリノテカンやジェムシタビンは、初回治療としては避けた方がいい。

③ どの薬を使おうが、急性増悪は起こるときには起こる。

④ 様々なバイアスが割り込んでくるので、レトロスペクティブスタディにおける急性増悪の頻度を見ても、どの薬剤が本当にリスクが高いのかは判断できない。

ですから、リスクはどの薬もほぼ同じとみて、より効果が期待できる治療を選択するのが妥当ではないでしょうか。

僕ならキードラッグをドセタキセル、アブラキサン、S-1にします。

ドセタキセルなら単剤のみ、アブラキサンやS-1については、初回治療で用いるならカルボプラチンとの併用を考慮します。

繰り返すようですが、EBMとして推奨できるのはドセタキセル単剤療法のみです。

我が国の患者さんも参加したカルボプラチン+アブラキサンの臨床試験では年齢制限はなかったので、これも可でしょうか。

我が国で行われたカルボプラチン+S-1のLETS studyは、74歳以下が対象だったので、厳密に言えば今回の患者さんには適応できません。

ジェムシタビン単剤、ビノレルビン単剤は欧州で行われたELVIS, MILES studyを経て、欧州では高齢者の標準治療のひとつと考えられていますが、国内ではビノレルビンはドセタキセル単剤に劣ると結論されています。

以上、参考になれば幸いです。

最後にひとつ。

検査、治療はしない方がいいと説明した病院について、みなさんはどんな印象を持たれましたか。

治療はおろか、検査すらしないなんてひどい、という印象をお持ちになった方も少なからずいらっしゃるかもしれません。

しかし、診断がついたところで放射線治療も抗がん薬治療もできない、となれば、無用なリスクを患者さんに背負わせる検査すら勧められない、という医師の判断は、ちゃんとした説明をしているのなら、間違ってはいないのではないでしょうか。

このように、手術不能の間質性肺炎合併肺癌、もしくはハイリスク基礎疾患合併肺癌は、患者さん・ご家族と担当医の間にすれ違いや誤解を生じやすい、厄介な病態だと言えます。